发布单位:台北市立天文科学教育馆

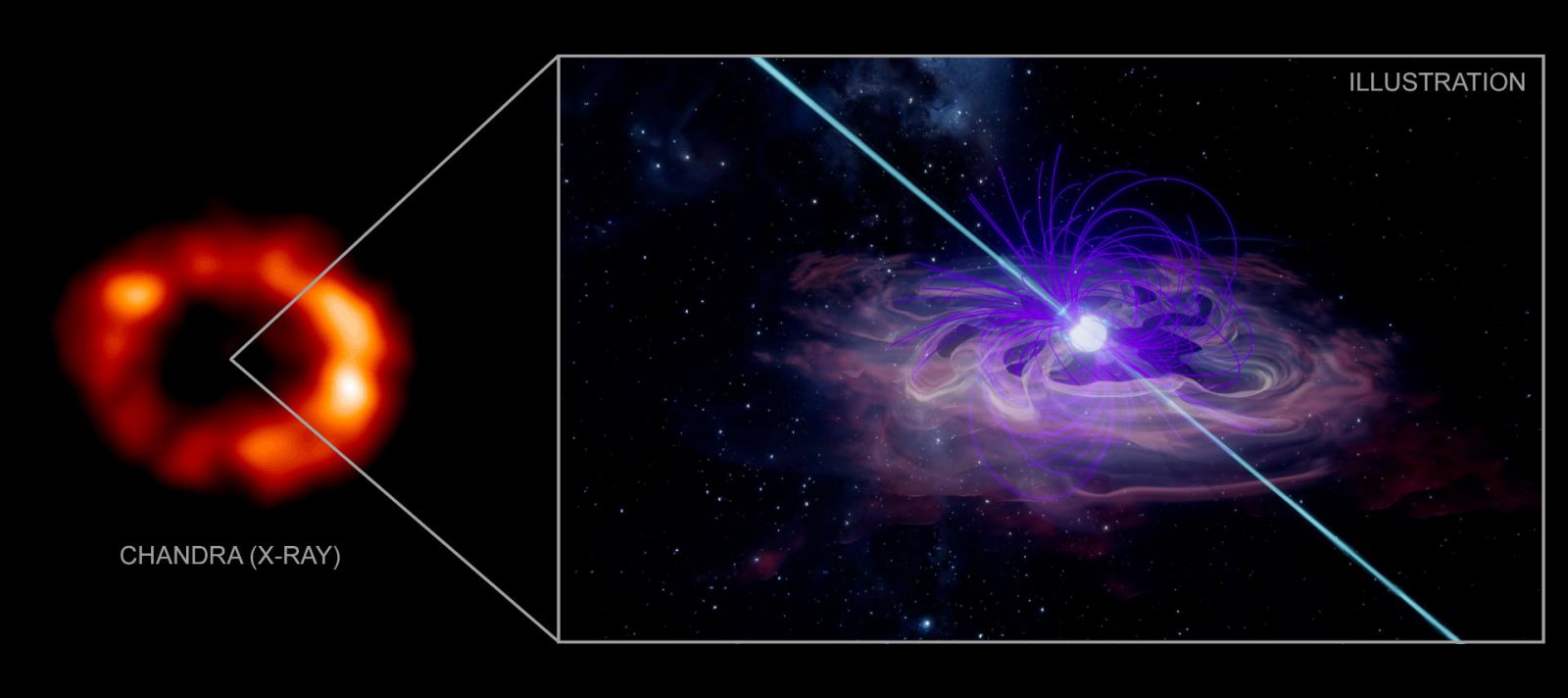

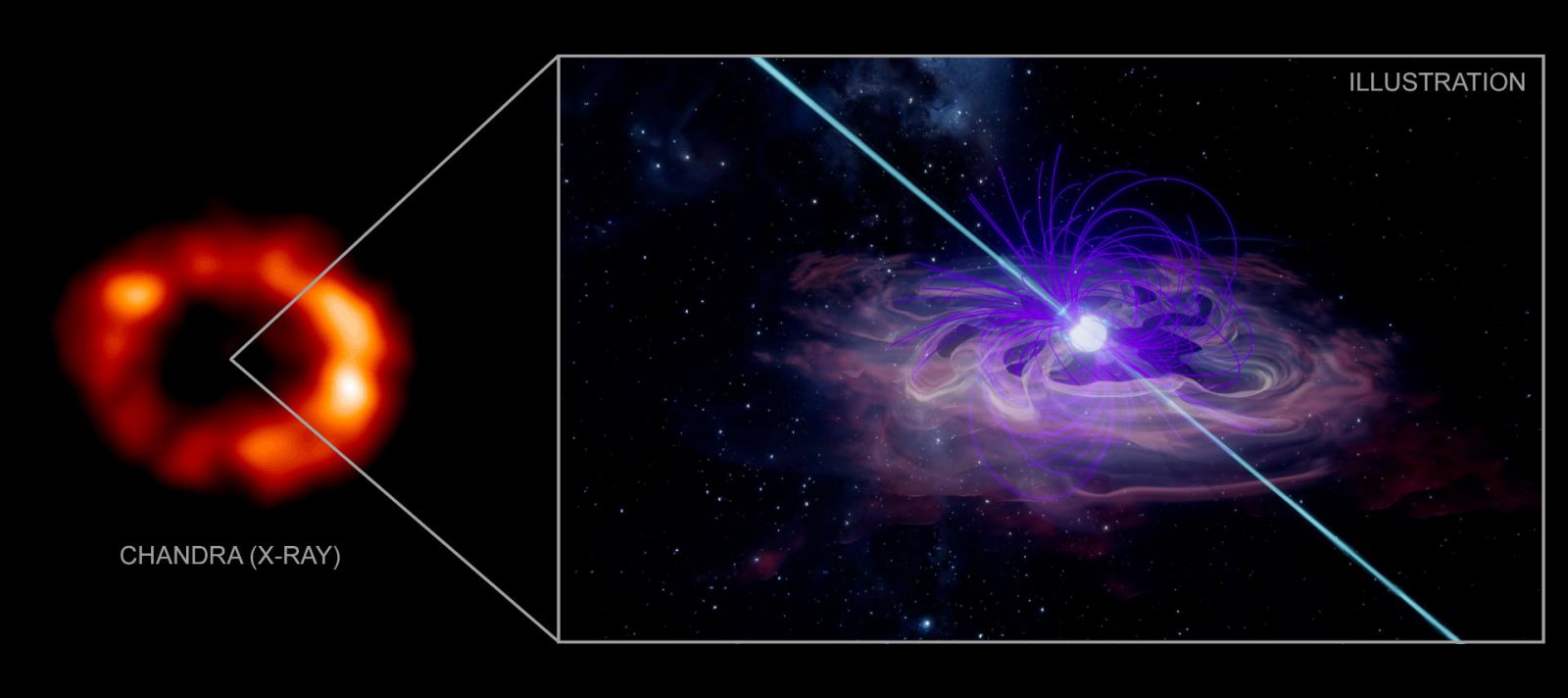

左图是根据Chandra的观测资料,对SN1987A超新星碎片撞击周围环状物质的3D模拟。右图是艺术家绘制的波霎风星云。波霎是高速旋转并具有强磁场的中子星,其吹出的粒子和强磁场作用形成波霎风星云。

自1987年2月24日大麦哲伦星系里的SN1987A超新星爆炸后,作为四百年来首次肉眼可见的超新星,科学家对其很感兴趣,使它成为拥有最多研究的天体之一,其中包括寻找爆炸后留下的中子星。

当质量大的恒星燃烧完核心的氢后,核心将塌缩反弹并把外层吹往太空。塌缩的核心将变成拥有极高密度的中子星,中子星是由中子緻密堆积所形成(约原子核的密度),假如把太阳压成一颗中子星大约仅16公里。

波霎(脉冲星)是高速自转并带有强磁场的中子星,具有光束并随中子星自转如灯塔般扫过天空,假如朝向地球时可观测到短的脉冲。有些波霎表面会吹出物质(带电粒子),其速度甚至趋近于光速,当带电粒子和磁场作用将形成结构复杂的波霎风星云。

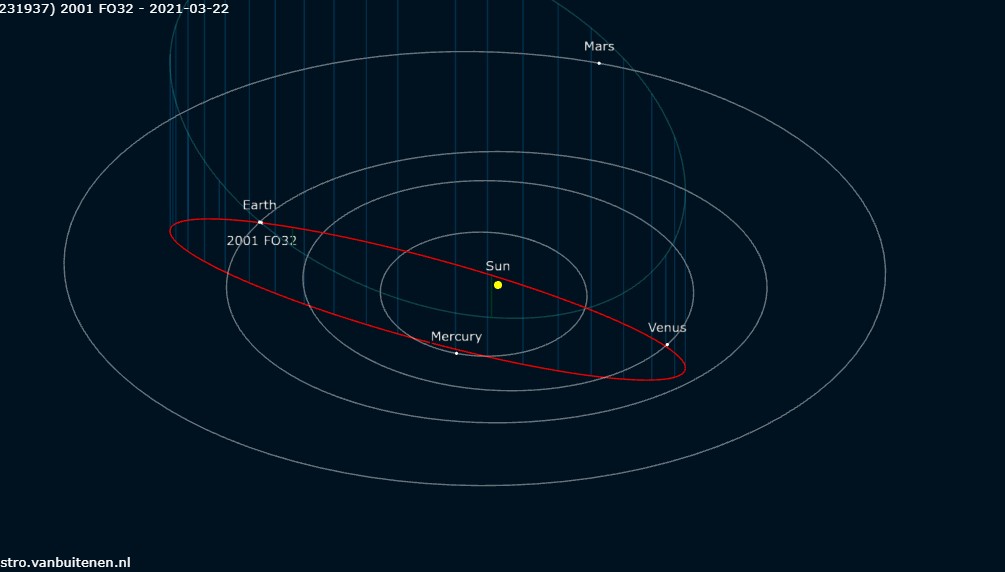

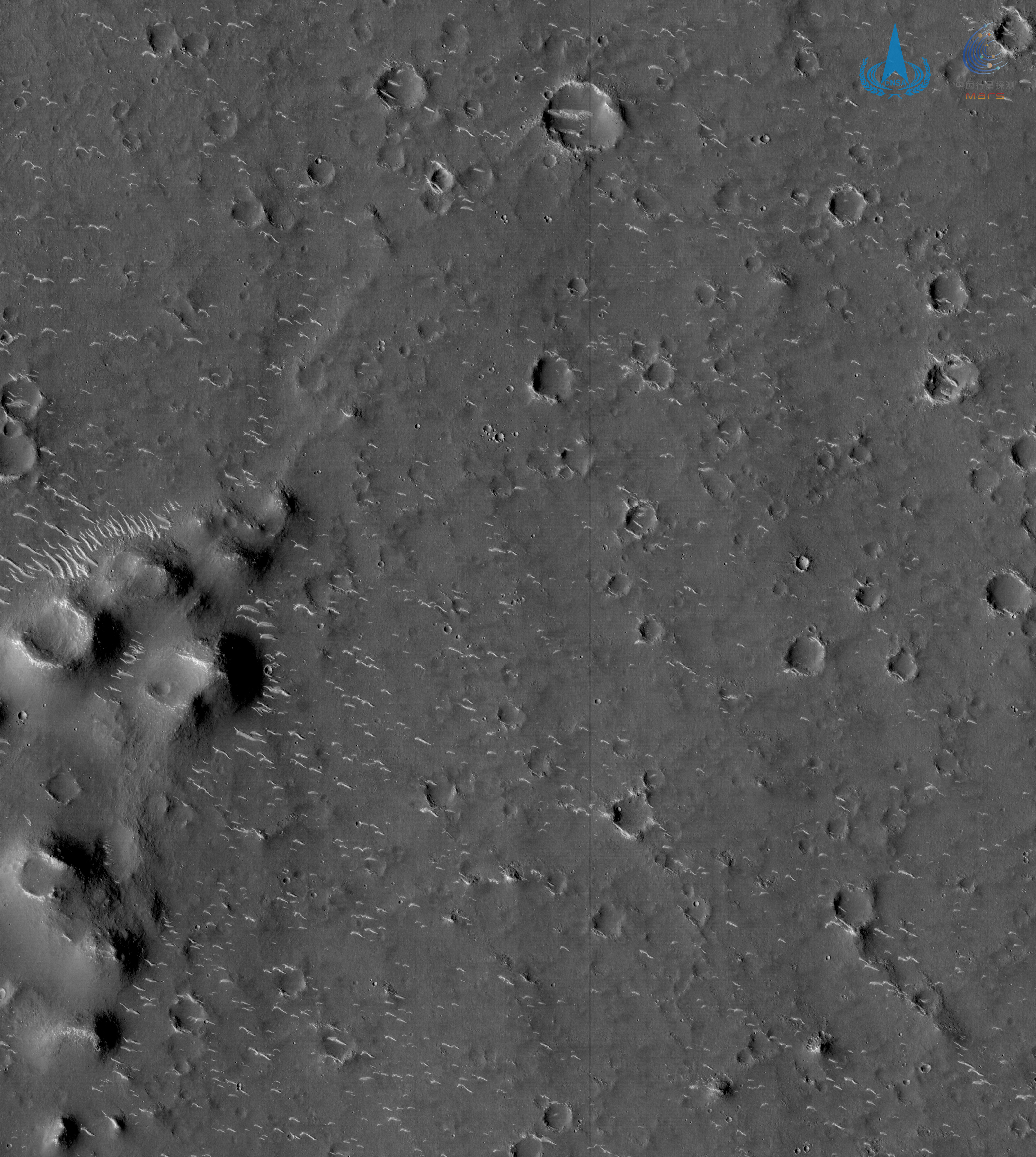

使用钱卓拉(Chandra)X射线天文台和核光谱望远镜阵列(NuSTAR),团队发现因SN1987A的碎片撞击周围物质而产生的相对低能量的X射线。此外因NuSTAR可侦测到更多相对高能量的X射线,借此团队亦发现高能量粒子存在SN1987A的证据。

此相对高能量的X射线来源有两个可能,其一是高能量的波霎风星云,另一是爆炸波把粒子加速到高能量,后者不一定需要波霎存在,且可在离爆炸中心较远处出现。

但此相对高能量的X射线资料,无法完全用爆炸波来解释,因而提高波霎风星云(中子星)存在的可能性。由于在2012到2014年间,科学家观测此X射线亮度皆差不多,但是于澳洲望远镜緻密阵列(ATCA)观测到的电波讯号强度却增强,这和爆炸波机制预期的结果不吻合。估计依靠爆炸波把电子加速到如NuSTAR观测的高能量,需要花上400年,较超新星残骸的年纪大上10倍。

搭配Chandra和NuSTAR的观测与2020年ALMA的在毫米波段观测结果,亦可为波霎星云存在提供证据。

因在SN1987A的中心布满灰尘和气体,遮挡其发出的光线。作者利用模拟了解物质对不同波长的X射线的吸收,从而反推原始发出的光谱。并预测数年后这些物质将散开,较不易遮挡光线,估计再过10年左右将可直接观测到坡霎发出的光,揭露中子星的存在。

天文学家一直在猜测是否时间不足使中子星形成,抑或形成的是黑洞而不是中子星,SN1987A爆炸后留下的天体数十年来一直是未知谜团,而今新的观测提供更多资讯帮助了解。还需更多的观测资料来支持波霎风星云的存在。假如之后观测到无线电波的增强,伴随着相对高能的X射线减弱,将更能支持中子星的存在。(编译/台北天文馆陈姝蓉)

资料来源:Science News

★★★

★★★