台北市立天文科学教育馆为推广天文知识,并提高民众对天文之认识与兴趣,开辟了天文知能检测平台,期盼能使天文教育更蓬勃发展。

台湾地区天文知能检测自由参加,不限年龄、学历,试题不分等级。检定项目分为「天文知识测验」和利用天文馆的宇宙剧场半球形银幕进行的全天「星座辨认」两部分。通过检测证书由台北市立天文科学教育馆署名发给。

繁体中文使用者注意:

1. 天体位置冲的繁体字应是「衝」,不能写成「沖水」的「沖」。

2. 谷神星的繁体字应是「穀神星」,不能用「山谷」的「谷」字当做另一个繁体字使用。

3. 王后星的繁体字应是「王后星」,不能写成错误的「王後星」。

4. 海后星的繁体字才是「海後星」。

2019年天文知能检测『天文知识测验』题目卷

台北 2019年11月10日10:00-11:30 闭卷

单选题(填对应数字即可),共计100题,每题1分,总分100分,70分以上及格

1. 八大行星英文名多以罗马神话神祇名字命名,哪颗行星名字代表掌管农业与收成之神?

①木星(Jupiter)

②土星(Saturn)

③天王星(Uranus)

④海王星(Neptune)

2. 寻找系外行星,截至目前为止,哪种方法找到最多颗?

①凌日法

②直接观测法

③径向速度法

④微重力透镜法

3. 中国古代利用何种仪器可推算出「年」的长度?

①候风地动仪 ②窥管

③玑衡抚辰仪 ④圭表

4. 站在淡水海边,哪一天看夕阳下山时,方位会最接近正西方?

①3月1日 ②3月25日

③6月25日 ④12月25日

5. 2020年6月21日,在嘉义市,可以看到哪一种特殊天象?

①日偏食 ②日全食 ③月全食 ④日环食

6. 下列哪一个太空探测计划,探测过太阳系最多颗行星?

①信使号(MESSENGER)

②新视野号(New Horizons)

③航海家1号(Voyager 1)

④航海家2号(Voyager 2)

7. 某行星傍晚6时刚从东方地平面升起,假设当天傍晚到隔天清晨的天气晴朗且稳定程度相同,在地面透过天文望远镜、在相同放大倍率下观看,何时观看到的影像扰动可能会最小?

①傍晚 ②午夜 ③凌晨3时 ④天亮前

8. 2019年诺贝尔物理奖颁发给米歇尔•梅尔(Michel Mayor)与迪迪埃•奎洛兹(Didier Queloz),主要是表彰他们在下列哪方面天文研究的贡献?

①物理宇宙学的理论发现

②首度发现围绕太阳型恒星运行的系外行星

③发现重力波

④首度直接拍到黑洞

9. 福卫七号计划主持人是下列哪一位?

①朱有花 ②孙维新 ③朱崇惠 ④叶嘉靖

10. 下列哪一种恒星,整体密度会是最小的?

①金牛座T型星 ②红巨星

③白矮星 ④中子星

11. 小明昨晚在阳明山国家公园看到北极星,请问当时的北极星距离地平面仰角约几度?

①0度 ②15度 ③23.5度 ④25度

12. 事件视界天文望远镜(Event Horizon Telescope)在2017年4月观测黑洞所用的全世界天文台组合中,中研院天文所加入或主导的下列哪一个天文台,尚未参与?

①阿塔卡玛大型毫米及次毫米波阵列(ALMA)

②格陵兰望远镜(GLT)

③阿塔卡玛探路者实验(APEX)

④次毫米波阵列望远镜(SMA)

13. 浑仪、浑象在使用上的差别,下列叙述何者正确?

①前者用来演示天体在天球上的运动,后者用来观测天体

②前者用来观测天体,后者用来演示天体在天球上的运动

③前者用来观测天体,后者用来观测地理北极

④前者用于预测地震的方向,后者用来观测天体

14. 下列天文事件的发生的顺序何者有误?

①海王星发现时间比谷神星早

②克卜勒提出行星运动定律的时间,比确定哈雷彗星是周期彗星早

③爱因斯坦提出广义相对论的时间,比爱丁顿拍摄日全食、确认太阳重力使光线弯曲早

④中子星被发现的时间,较系外行星早

15. 使用口径10公分及25公分光学望远镜进行目视观测,下列比较何者有误?

①25公分望远镜入光量较多

②10公分望远镜解析力较差

③相同焦比下,使用同规格目镜观测,会得到相同的放大倍率

④相同放大倍率进行目视观测,25公分望远镜之目标影像看起来会较亮

16. 关于铱卫星闪光(Iridium Flares)叙述何者有误?

①铱卫星闪光的路径及出现时间是可以被预测的

②白天也有机会看到铱卫星闪光

③台湾地区午夜12点也有机会见到铱卫星闪光

④铱卫星闪光是南北向移动

17. 英仙座大陵五星,是哪位天文学家从观测推算其变光周期,准确提出变光机制的?

①帕西瓦尔•罗威尔(Percival Lowell)

②约翰•赫歇尔(John Herschel)

③罗伯特•虎克(Robert Hooke)

④约翰•古德利克(John Goodricke)

18. 关于恒星在赫罗图(H–R diagram)情况,下列何者为非?

①主序带上,左上角恒星质量较右下角恒星重

②左上角恒星发光度较右下角恒星高

③左上角恒星发光度较左下角恒星低

④主序带上,左上角恒星寿命较中央区域恒星短

19. 下列何者不是太阳系的成员?

①天王星 ②冥王星 ③鸟神星

④葛利斯581星(Gliese 581)

20. 下列哪一个梅西尔星表(The Messier Catalogue)的天体,拥有最多颗恒星?

①M13 ②M31 ③M42 ④M57

21. 关于木星的叙述,下列何者正确?

①核心正处于核融合反应的状态

②木星的卫星,最早是在1610年发现的

③卡西尼号曾经环绕木星公转

④表面的大红斑是太阳系中风速最快的地方

22. 「蓝月」代表下列何种状况?

①这是月全食时所产生的现象

②蓝色的月亮出现在天上

③这是在白天看见的月亮

④一个月中出现了两次满月

23. 火星的地表呈现红色,是因为下列何种因素?

①土壤富含氧化铁

②土壤富含氧化镁

③正在燃烧

④土壤富含红磷

24. 新视野任务(New Horizons)2019年1月1日,首度飞掠柯伊伯带天体(KBOs)——2014 MU69,科学家给予这个天体的昵称为下列哪一个?

①妊神星(Haumea)

②遥远(Farout)

③极远(Farfarout)

④天涯海角(Ultima Thule)

25. 贝叶挂毯(Bayeux Tapestry)创作于11世纪,1066年4月天空中所出现、肉眼可见的彗星也展露其中,这颗彗星是下列哪一颗?

①池谷·张彗星 ②板垣彗星

③恩克彗星 ④哈雷彗星

26. 金牛座的蟹状星云是归属于下列哪一种星云?

①黑暗星云 ②反光星云

③行星状星云 ④超新星爆炸残骸

27. 红矮星也是恒星的一种,但较暗也较小,关于它的性质,下列何者正确?

①是主序带上,最小也最冷的恒星

②寿命很短

③死亡时有非常高的机率会成为黑洞

④死亡后,会成为棕矮星

28. 哈勃序列(Hubble sequence),是做下列何种分类用的?

①依星团外观分门别类用的

②按星系演化顺序排列用的

③依星系外观分门别类用的

④按星团演化顺序排列用的

29. 采用同一星团中全数恒星所描绘的赫罗图,可得知本星团何种讯息?

①重元素含量

②所占的空间范围

③年龄

④自行速度

30. 天文学家预测,下列哪个星系以后会与本银河系相撞并融合?

①人马座矮椭球星系

②三角座星系

③仙女座大星系

④狮子座三重星系

31. 一把双筒望远镜的规格上标示7×50,它的放大倍数及口径下列何者叙述正确?

①镜片口径为7公分,放大倍数为50倍

②放大倍数为7倍,镜片焦长50公分

③放大倍数为7倍,镜片口径为50毫米

④镜片50公厘总共有7片

32. 日心说的天体运行轨道是圆的,哪一位天文学家后续把轨道修正为椭圆形?

①艾萨克•牛顿(Isaac Newton)

②约翰尼斯•克卜勒(Johannes Kepler)

③第谷•布拉赫(Tycho Brahe)

④威廉•赫歇尔(Frederick William Herschel)

33. 提丢斯·波德定律(Titius-Bode law)提出后,因着寻找「消失的第五颗行星」过程中,而首度被找到的新星球是下列哪一颗?

①谷神星 ②智神星 ③爱神星 ④灶神星

34. 下列何者是人类目前尚未达到的科学目标?

①登陆月球

②制造人工重力

③看见黑洞

④发射无人太空船飞掠冥王星

35. 动画《圣斗士星矢》中,巨蟹座黄金圣斗士的必杀技为「积尸气冥界波」,其中积尸气是代表下列哪一个梅西尔星表的天体?

①M31 ②M42 ③M44 ④M45

36. 阿波罗13号任务(Apollo 13)会被评价为「成功的失败」,是因为任务过程发生哪些事?

①成功登陆月球,未采集月岩

②未登陆火星,成功回来地球

③未登陆月球,成功回来地球

④成功登陆月球,返回地球过程失败

37. 2018年华裔天文学家葛健所发表发现的超级地球,就在编号HD 26965恒星旁公转,这颗恒星位于哪一个星座方向?

①天炉座 ②凤凰座 ③时钟座 ④波江座

38. 二十四节气的日期是根据哪个天体的视运动而订?

①月球 ②太阳 ③春分点 ④秋分点

39. 1933年芝加哥博览会开幕典礼中,引用哪一颗恒星进行开幕?

①角宿一 ②北极星 ③天狼星 ④大角星

40. 哪一种黑洞,在事件视界(event horizon)产生潮汐裂解事件(tidal disruption event)的效应会比较明显?

①恒星级黑洞 ②中型黑洞

③超巨质量黑洞 ④皆相同

41. 古人运用节气计算「年」的长度,是以哪个节气为计算的起讫点?

①春分 ②夏至 ③秋分 ④冬至

42. 模拟失重的飞机,飞行过程中,机内展现失重状态是发生在抛物线飞行的哪一个阶段?

①爬升 ②下降 ③平飞 ④视情况而定

43. 欲探测背景辐射时期之前的宇宙,最可能观测下列哪一种光或波?

①γ射线 ②微波

③无线电波 ④重力波

44. 月相接近满月时,若站到月球上看地球,应呈何种形状?

①眉月 ②上弦月 ③满月 ④下弦月

45. 火星白天时,站在奥林帕斯山顶所看见的天空颜色是下列哪一种?

①蓝色 ②黄色 ③红色 ④黑色

46. 流星雨中,尾迹最长的流星通常出现在下列哪个方向?

①辐射点附近

②辐射点对面

③辐射点90度方向

④不一定

47. 目前测得太阳系中的最高风速,出现在下列哪颗行星上?

①木星 ②土星 ③天王星 ④海王星

48. 下列哪一颗恒星,视星等为0等?

①织女星 ②天狼星 ③勾陈一 ④太阳

49. 下列何者不是触发恒星形成的诱因?

①超新星爆炸震波

②星系密度波

③宇宙膨胀

④重力扰动

50. 若一组双星质量总和为10倍太阳质量、互绕周期为10年,则两者间距离最可能为下列何者?

①20AU ②16AU ③10AU ④8AU

51. 若在銀河系中,發現存在比銀河系年齡更古老的球狀星團,最可能的原因是?

①测量的误差

②星团聚集构成星系

③星团重力促成星系形成

④星系碰撞合并

52. 在夜空中,大部分球状星团位于以下哪个区域?

①黄道附近 ②赤道附近

③银道附近 ④银极附近

53. 由丁肇中博士团队设计制造的太空磁谱仪系统(AMS),其主要研究对象为何?

①暗能量 ②重力波

③反物质 ④宇宙磁场

54. 根据标准检验局2019年3月12日所公告的规定,「天文观星教学研究用之可携式雷射指示器」功率不得超过下列哪项规格?

①1mW ②10mW

③100mW ④1000mW

55. 人类首次直接拍摄到黑洞影像,是以下列何种波段的天文望远镜拍的?

①无线电波 ②可见光

③红外光 ④x射线

56. 当恒星色指数数值越小时,下列描述何者是对的?

①年龄越老 ②表面温度越低

③颜色越偏蓝 ④质量越小

57. 2019年6月10日发生木星冲,请问下一次木星冲约在何时?

①2020年7月 ②2020年6月

③2021年6月 ④2029年6月

58. 国际太空站(International Space Station)绕地球一圈所需的时间约多久?

①9分钟 ②90分钟 ③9小时 ④9周

59. 「春分」始于黄经0度,则黄经15度所临到的是哪一个节气?

①春分 ②清明 ③芒种 ④立秋

60. 某日晚上8点,在台北天文馆观测到月亮自西方地平线逐渐隐没,本日所见的「月相」应该最接近下列哪一种?

①眉月 ②上弦月 ③凸月 ④下弦月

61. 清代吴敬梓的儒林外史文中提到「你看贯索犯文昌,一代文人有厄!」,请问「贯索」对应于下列哪一个星座方向?

①仙王座 ②北冕座 ③狮子座 ④猎户座

62. 太阳色球层的红色,来自下列哪种元素的原子受到激发后,落回较低能阶时,所发射出来的辐射?

①氢 ②氦 ③锂 ④钠

63. 根据观测及恒星演化理论,行星状星云的叙述,下列何者正确?

①中心伴随有白矮星

②是超新星爆炸的残骸

③蟹状星云是个行星状星云

④行星状星云是属于反光星云

64. 根据目前的恒星演化理论,比铁还重的元素,主要生成于下列何种步骤?

①恒星内部核融合

②超新星爆炸

③大霹雳

④白矮星

65. 有关行星位置及观测的叙述,下列何者错误?

①发生水星东大距或西大距前后,是观测水星的最佳时机

②发生木星西方照时,木星、地球与太阳三者中心连线构成直角三角形,此时地球位于直角点上、木星在太阳西侧

③发生木星合金星时,表示整夜可见木星及金星

④内行星的「合」,有上合及下合

66. 若有「荧惑守心」天象发生,可在哪颗星附近看到火星?

①角宿一 ②心宿二 ③大角 ④参宿四

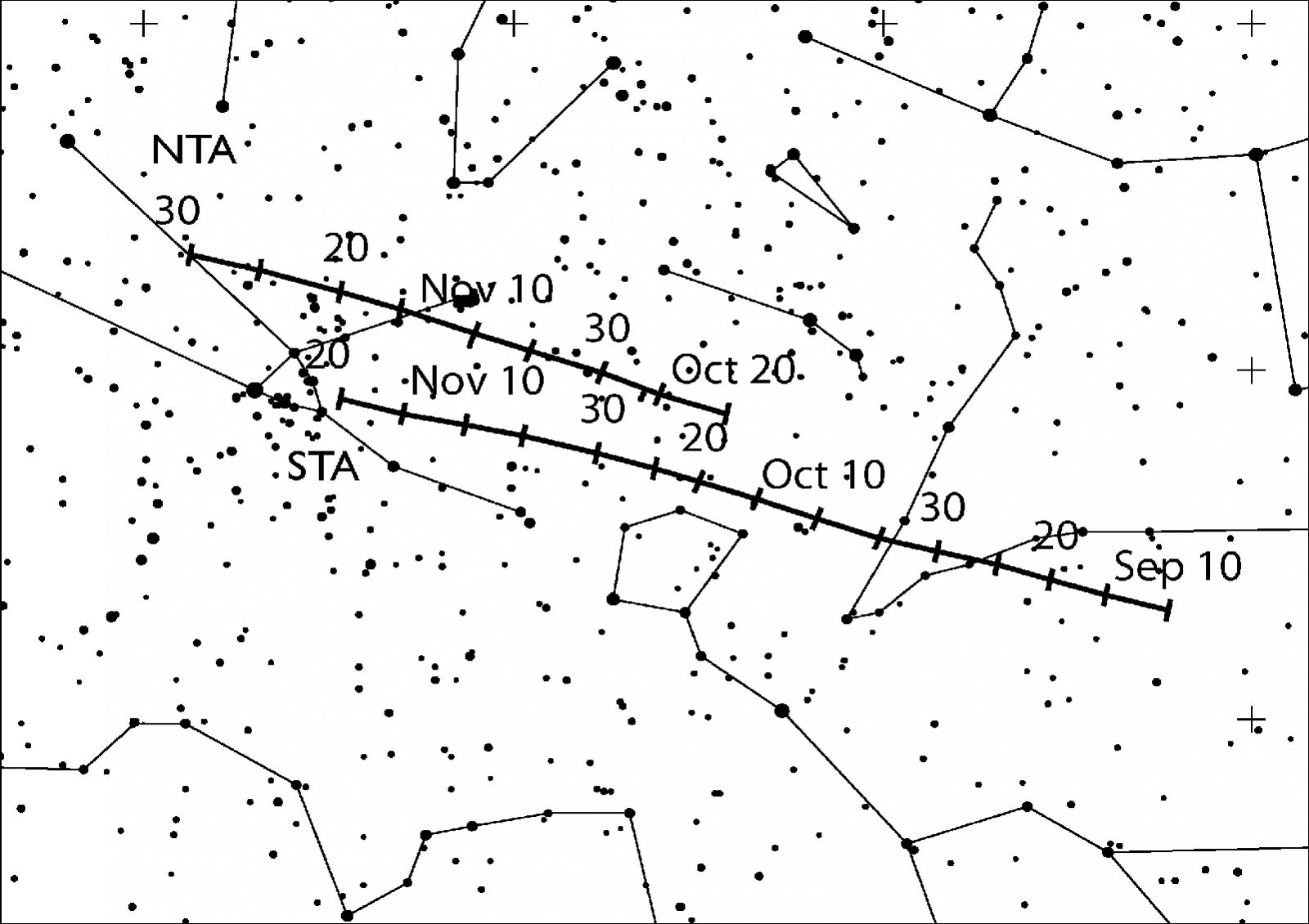

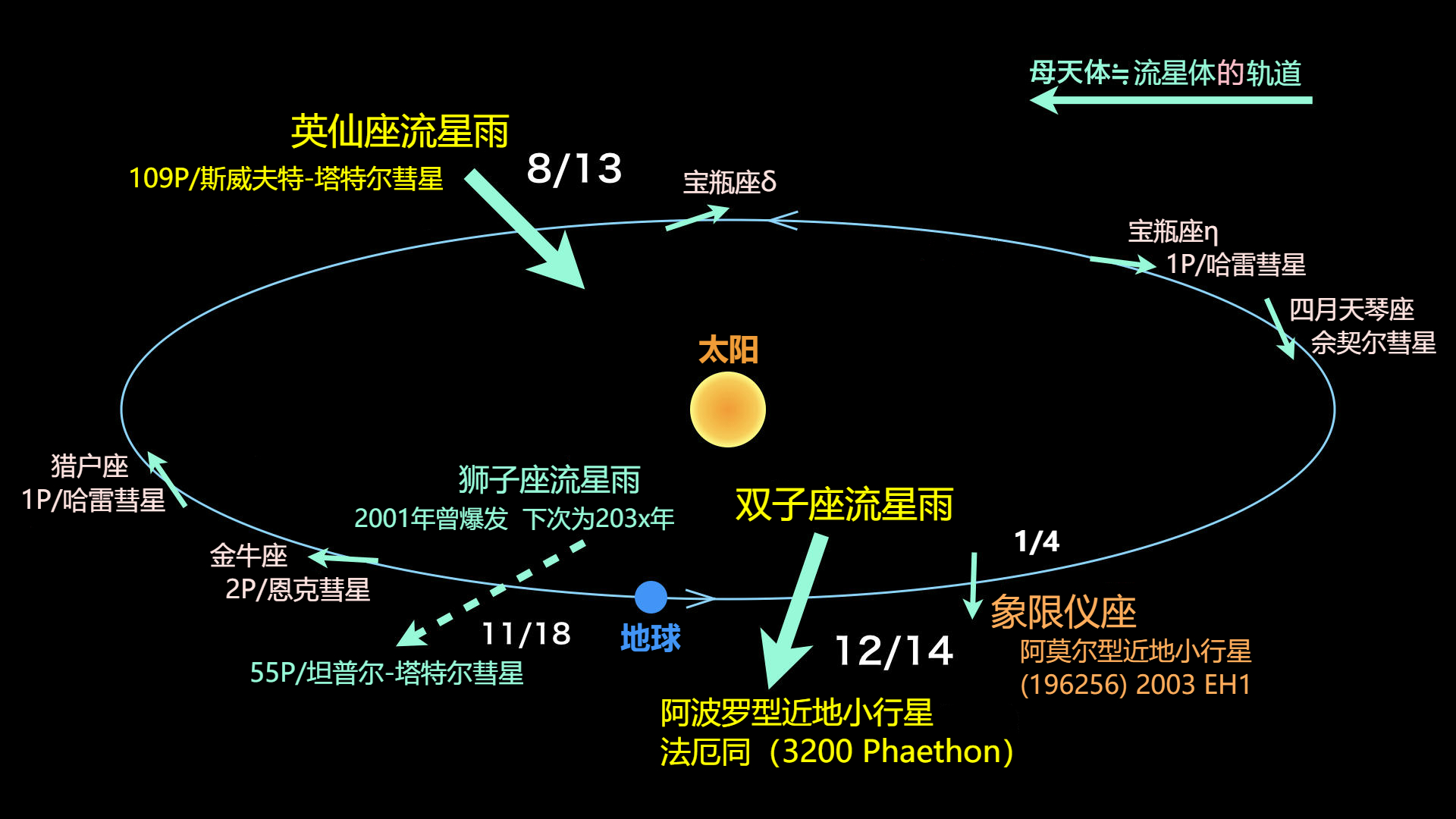

67. 每一年发生于7月至8月、约在8月12日前后进入极大期的英仙座流星雨,其来源的天体是以下何者?

①1P/Halley(哈雷)

②109P/Swift-Tuttle(斯威夫特-塔特尔)

③C/1490Y1

④141P/Machholz 2(梅克贺兹二号)

68. 到达下列哪一个节气时,地球离太阳最近?

①春分 ②夏至 ③立秋 ④冬至

69. 光学望远镜的放大倍率如何计算?

①物镜焦距/目镜焦距

②目镜焦距/物镜焦距

③物镜口径/目镜口径

④物镜焦距/物镜口径

70. 下列哪一个天体,距离地球最远?

①冥王星

②哈雷彗星

③M45疏散星团

④银河系中心的黑洞

71. 中国古代天文测量仪器「简仪」,是由下列哪位创造的?

①东汉张衡 ②三国贾逵

③南北朝祖冲之 ④元朝郭守敬

72. 地球上的观测者,观察到月球始终以同一面朝向地球,其主要原因为何?

①月球不会自转

②月球的自转周期与地球的自转周期相同

③月球不会公转

④月球绕地球的公转周期与月球的自转周期相同

73. 有关太阳结构的叙述中,下列何者为误?

①太阳核心采辐射方式传递热能

②太阳最内层的大气层为色球层

③地球所见的太阳光谱主要来自光球层

④太阳的寿命约有100亿年

74. 月食不可能会在下列哪个节日发生?

①中秋节 ②中元节 ③端午节 ④元宵节

75. 美国天文学家克莱德•汤博(Clyde Tombaugh)在1930年发现的天体是下列哪一个?

①海王星 ②天王星 ③冥王星 ④婚神星

76. 下列哪一种日月食天象,不会发生?

①月偏食 ②月环食 ③月全食 ④日偏食

77. 下列哪一个小行星群,离地球最近?

①特洛伊小行星群(Trojans)

②匈牙利小行星群(Hungaria asteroids)

③阿登小行星群(Atens)

④半人马小行星群(Centaurus)

78. 量测遥远星系中的造父变星,可以协助估算这个星系的哪一种物理量?

①距离 ②温度 ③质量 ④组成成分

79. 下列光谱型态的恒星,哪一个表面温度最低?

①K2 ②G6 ③B2 ④O3

80. 事件视界天文望远镜观测的主要目标,除了银河系中心人马座A星(Sgr A*)外,还有下列哪一个梅西尔星表的天体?

①M31 ②M57 ③M87 ④M100

81. 下列梅西尔星表中的星云,哪一个里面有恒星正在形成?

①M42 ②M57 ③M76 ④M97

82. 下列有关闰年的叙述何者是错误的?

①西元2000年是闰年

②西元2020年是闰年

③西元2100是闰年

④西元2200年不是闰年

83. 星云在可见光照片中所呈现的红色,是哪一种元素所发射的?

①氢 ②氦 ③氧 ④二氧化碳

84. 雷射干涉重力波天文台(LIGO),在2015年发现的重力波GW150914,其来源是甚么天体碰撞合并?

①恒星 ②中子星 ③黑洞 ④星系

85. 太阳环绕银河系中心旋转,每转一圈约需多少年?

①2.5亿年 ②5000万年

③250万年 ④10万年

86. 观察恒星的光谱,无法测量到下列哪一种恒星的物理量?

①表面温度

②横向(transverse)速度

③径向(radial)速度

④自转周期

87. 口径50公分的天文望远镜,其焦比为10。若配合焦距为25mm的目镜,其放大率是多少?

①20倍 ②100倍

③200倍 ④1200倍

88. 天文学家根据目前的观测结果,认为下列哪种学说比较可能是月球形成的原因?

①碰撞说 ②捕获说

③分裂说 ④外星文明说

89. 太阳偏黄色、天狼星偏蓝白色、心宿二偏橙红色,由此可知,三个天体表面温度由低到高的顺序应该是?

①天狼星、心宿二、太阳

②太阳、心宿二、天狼星

③天狼星、太阳、心宿二

④心宿二、太阳、天狼星

90. 观测目标天体光谱时,若发现其光谱有「红移」现象,表示此天体反应星光发出时,它正处于下列何种境况?

①降温 ②升温

③远离地球 ④接近太阳系

91. 史匹哲太空望远镜(Spitzer Space Telescope)观测的光线波段,为下列何种?

①伽玛射线 ②X射线

③红外线 ④可见光

92. 太阳系内,短周期彗星的主要来源区域为下列哪一个?

①银河系

②奥尔特云(Oort cloud)

③柯伊伯带(Kuiper belt)

④特洛伊小行星

93. 《晋书·天文志》:「……所谓扫星,本类星,末类彗,小者数寸,长或经天。……本无光,傅日而为光,故夕见则东指,晨见则西指。在日南北皆随日光而指,顿挫其芒,或长或短。」试问前文是在描写何种天体?

①彗星 ②流星 ③陨石 ④小行星

94. 上一次火星冲发生在2018年7月,接下来的火星冲将发生在西元哪一年?

①2019年 ②2020年

③2021年 ④2023年

95. I和II型超新星,最主要的差别在于II型的光谱中有什么元素的吸收谱线?

①氢 ②氦 ③氧 ④矽

96. 跨年活动来到时,下列哪一个国家是地球上第一个跨年的?

①东加(Tonga)

②澳洲(Australia)

③新西兰(New Zealand)

④日本(Japan)

97. 太阳系哪一颗行星的表面温度最高?

①水星 ②金星 ③地球 ④土星

98. 根据目前恒星演化理论,太阳不会经历哪一个阶段?

①红巨星 ②超新星爆炸

③原始恒星 ④主序星

99. 要观看金星西大距,要在下列哪个时间及方位?

①日出前西方 ②日出前东方

③日落后东方 ④日落后西方

100. 若恒星发光度不变,当其距离向外移动4倍后,其亮度会变成原来的几倍?

①2倍 ②1/4 ③1/8 ④1/16

2019天文知能检测『天文知识测验』答案

1-10 ②①④②④ ④②②③②

11-20 ④②②①③ ③④③④②

21-30 ②④①④④ ④①③③③

31-40 ③②①②③ ③④②④①

41-50 ④③④①④ ③④①③③

51-60 ④④③③① ③①②②①

61-70 ②①①②③ ②②④①④

71-80 ④④②③③ ②③①①③

81-90 ①③①③① ②③①④③

91-100 ③③①②① ①②②②④

主办:台北市立天文科学教育馆

更多天文试题,也可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!

https://interesting-sky.china-vo.org/category/cnao/

★★