发布单位:台北市立天文科学教育馆

在银河系中,超过八成的恒星数属于M型红矮星,科学家认为其中六分之一的系统至少有一颗类地行星位于它们的适居带中,不过位在适居带并不能保证系外行星的适居性。

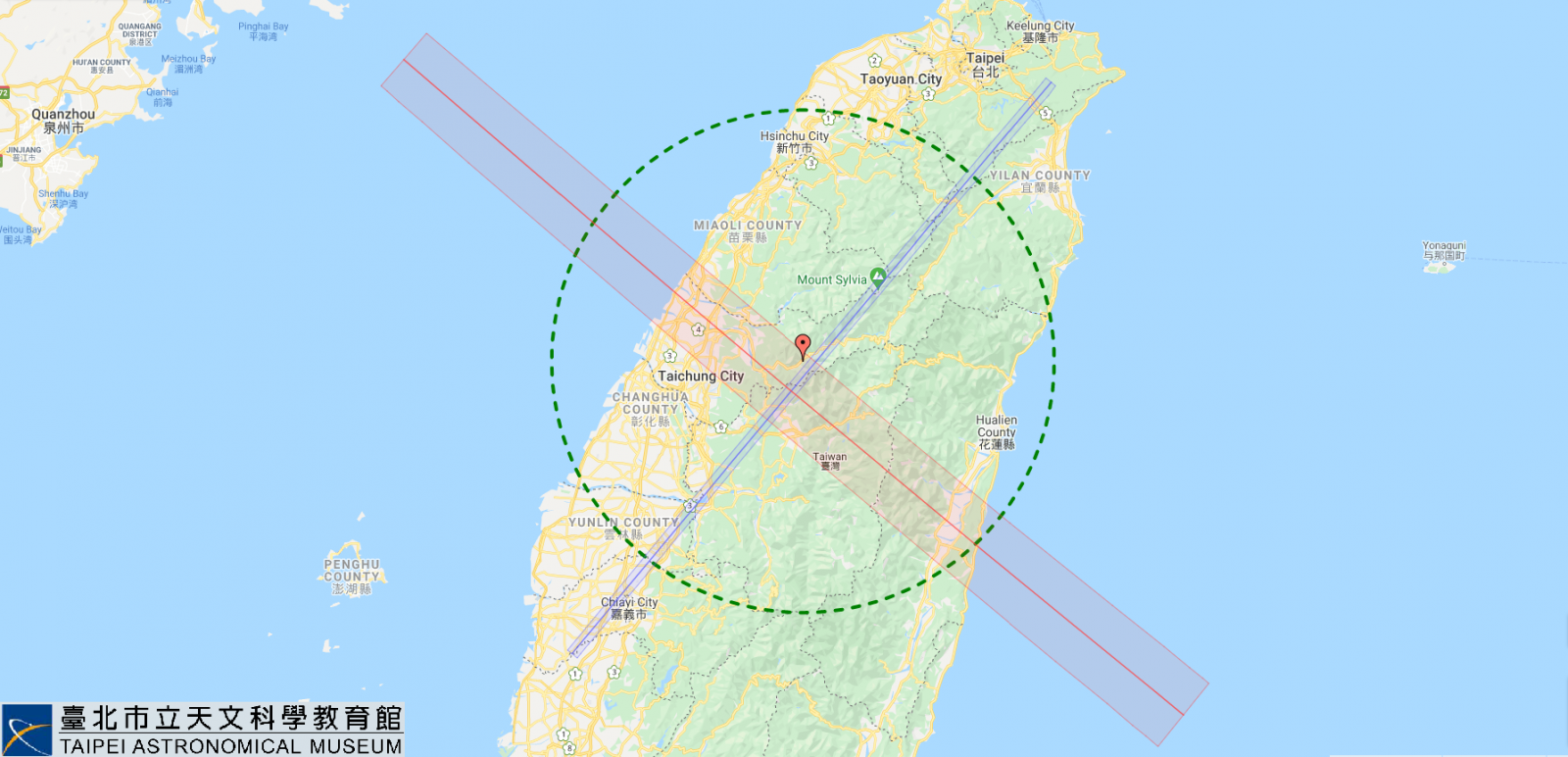

适居带的定义是行星系统中,距离母恒星适当距离的范围,该范围内辐射功率适当,使液态水有机会保存下来。不过M型红矮星光度远低我们的太阳,适居带多非常接近母恒星,容易使行星「潮汐锁定」,受重力影响始终以同一面面对母恒星,造成行星受光面不断被加热,背光面则永远被锁定在冰封的黑暗中。

如果系外行星上有海洋,热量就有机会通过洋流在行星上传递,而陆地的面积是否会影响热量在行星上的流动? 最近一项研究以半人马座的比邻星b,来模拟陆地的存在和规模如何影响系外类地行星的适居性。

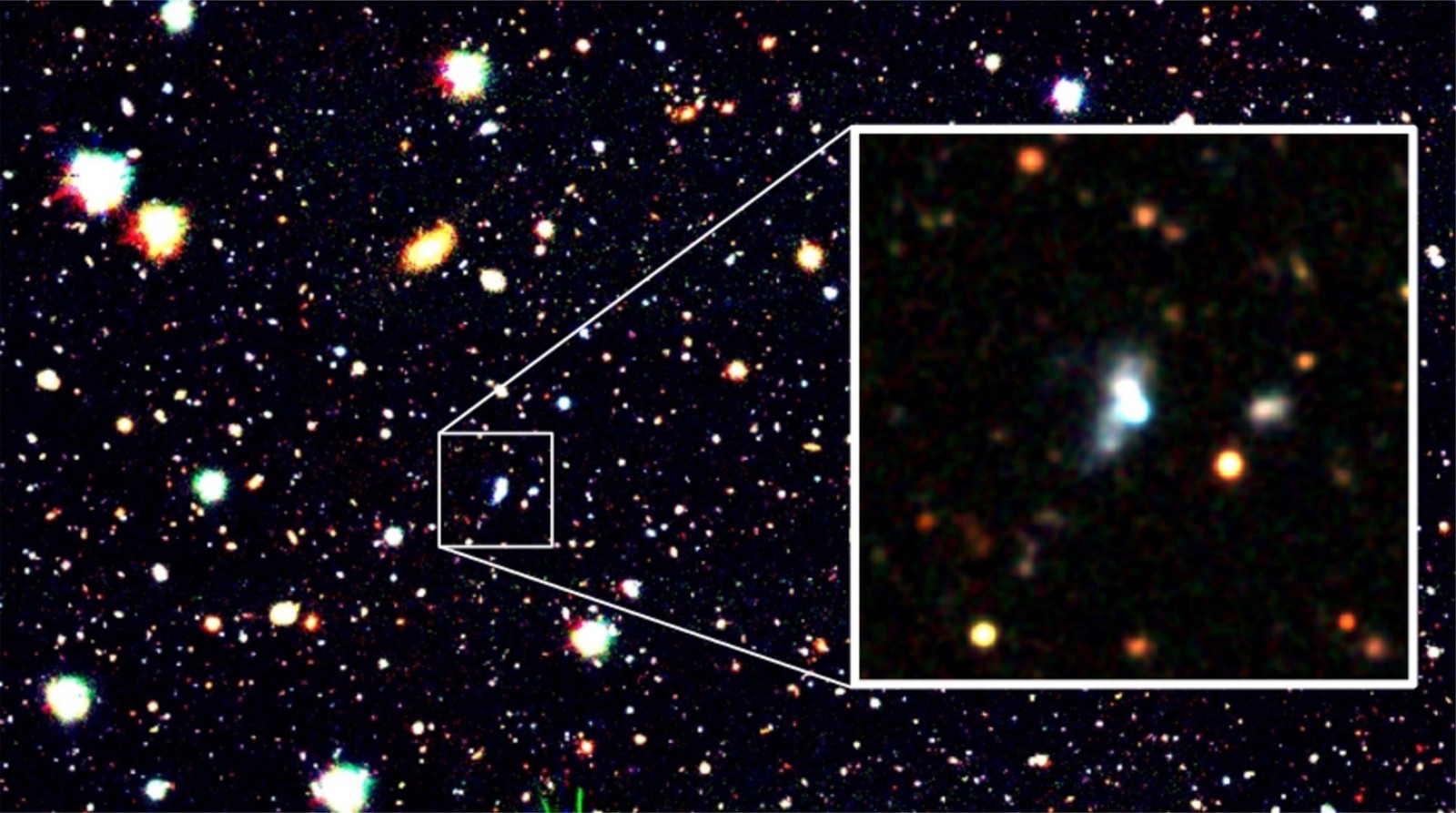

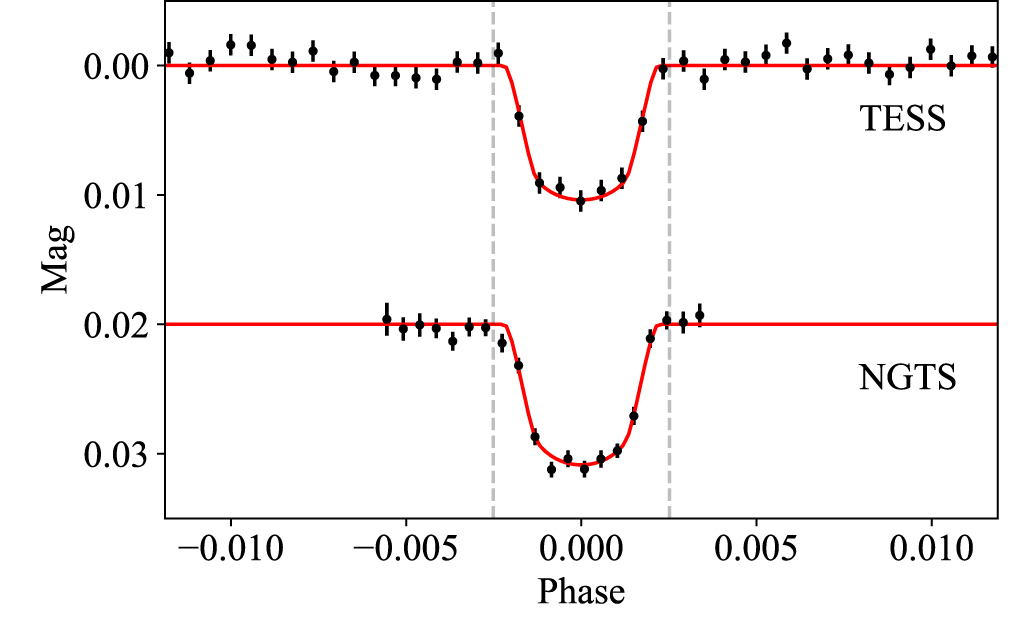

比邻星b距离我们仅4.2光年,是已知最接近的系外行星,可能被比邻星潮汐锁定,并被推测有海洋覆盖。研究人员以模型推演一系列大小不同的陆地,从行星表面占比0%至40%,放置在行星的受光面(因行星质量分布不均经长时间演化的趋向),发现陆地的面积与热传输效率呈负相关。尽管如此,在陆地占比40%的模型中,热循环及生物所需养分的循环也都得以维持。

这份研究显示陆地面积占比不会扼杀像比邻星b这样位在适居带,受潮汐锁定,但可能具有海洋的行星的适居性。这个答案待詹姆斯·韦伯太空望远镜升空后进行更多观测将更清楚。(编译/台北天文馆虞景翔)

资料来源:AAS NOVA

★★

★★