发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:

★★

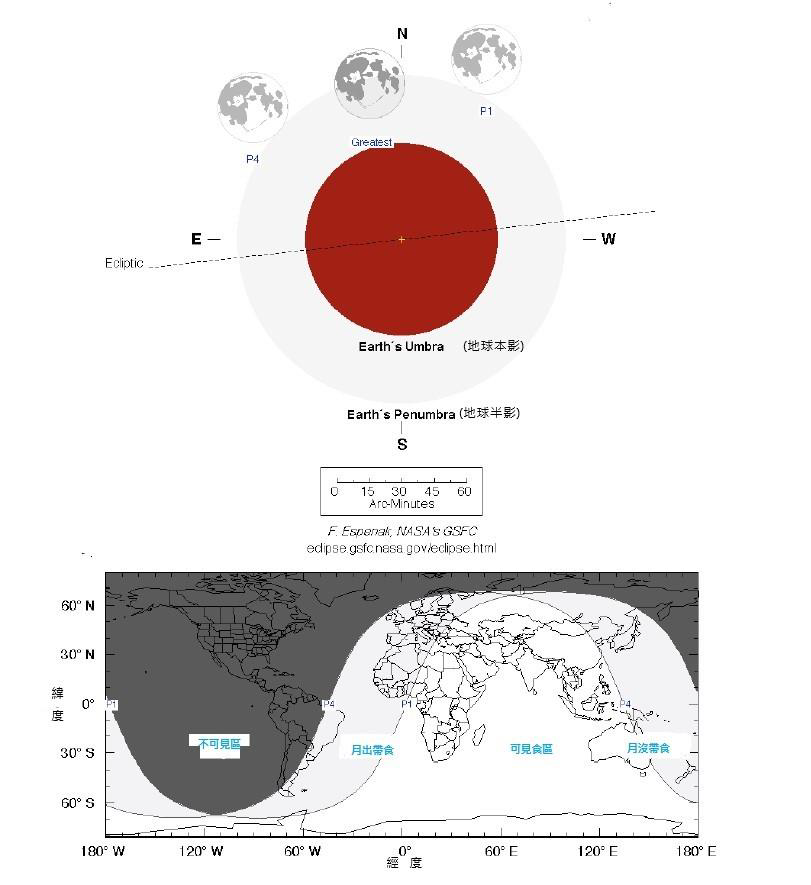

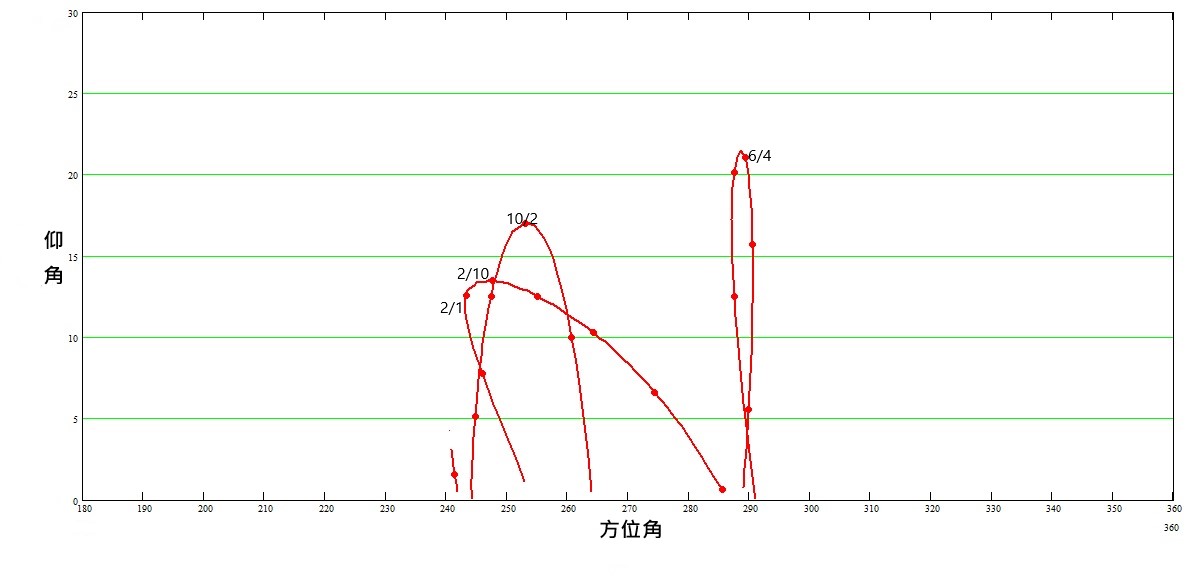

2020年6月6日凌晨将迎来2020年第2次半影月食,非洲东部、东欧、西亚及中亚地区全程可见,最大半影食分为0.593,历时3小时23分钟。台湾地区所见各阶段发生的时间、仰角、方位等讯息,请参考下表与下图。

阶段名称

时间

方位角

仰角

半影食始(P1)

01:43.5

213.3°

35.2°

食甚(Greatest)

03:25.1

232.5°

19.8°

半影食终(P4)

05:06.5

245.1°

00.7°

所谓半影月食是指月球从地球的半影区通过,由于半影区还是有阳光照射,月球看起来与满月无异,仅是亮度降低使月球变得稍暗一些,肉眼不易分辨差异,但以摄影方式就很容易看出变化。不过由于这次半影月食发生时,月球从地球半影北缘通过,这使得比较接近地球本影的月球南端(第谷坑一带)会在食甚前后变得比较暗,肉眼也能看得出来这样的明亮变化,不妨来挑战看看。如下图,但本次半影月食变得较暗的位置会在月亮的下方,月球影像偏下方最亮的圆点就是第谷坑。

月球本身非常容易拍摄,以相机、录影机甚至手机都可以取得不错的影像,事先提醒:摄影设备最好利用脚架固定并以快门线进行拍摄,以免因为影像晃动而模煳。此外,本次半影月食发生时,月球是由偏南位置逐渐沉入西南方地平线下,故观测时需挑选南方至西方无遮蔽物的地点,以免月球被遮蔽物挡住而无法全程观察,尤其是在接近结束时,几乎与地平线相叠。

本次的半影月食转播将会于天文馆影片频道上进行,其中由于第一观测室仰角的限制,在半影月食食甚后不久即会被天文馆附近的建筑物遮蔽,故仅能转播至该时段,敬请见谅。(编辑/台北天文馆许晋翊)