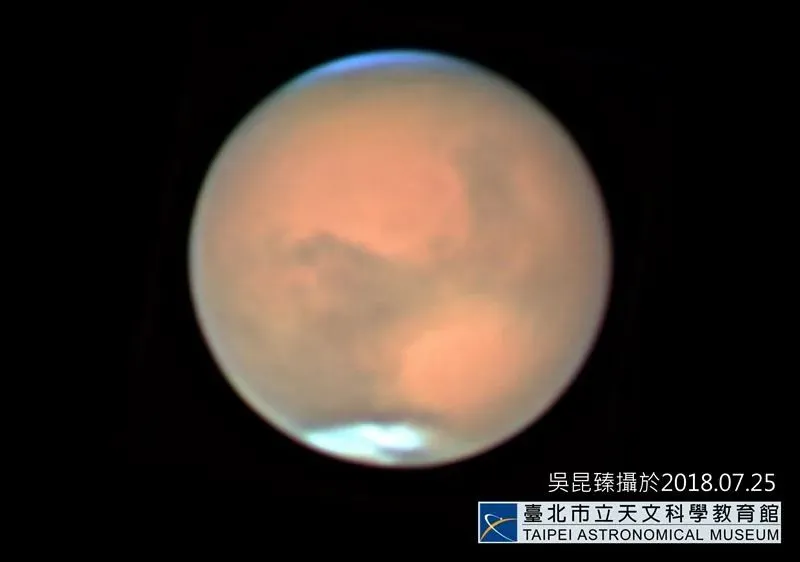

发布单位:台北市立天文科学教育馆

(以下数值以地表之台北天文馆为主)

日月食象

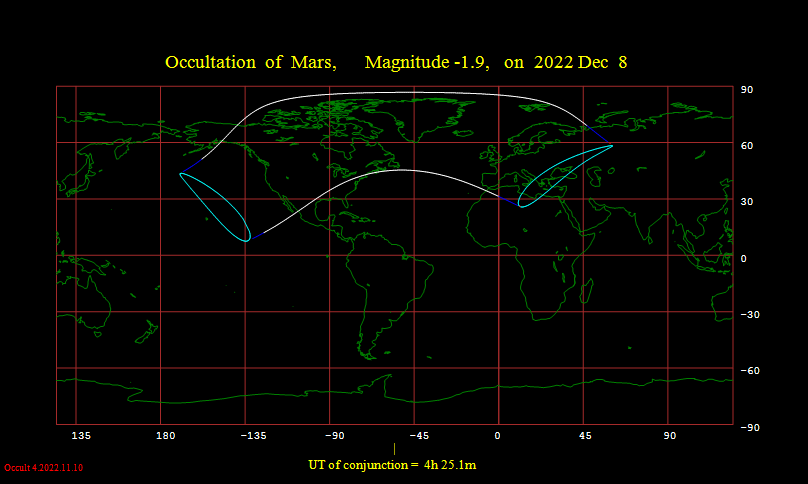

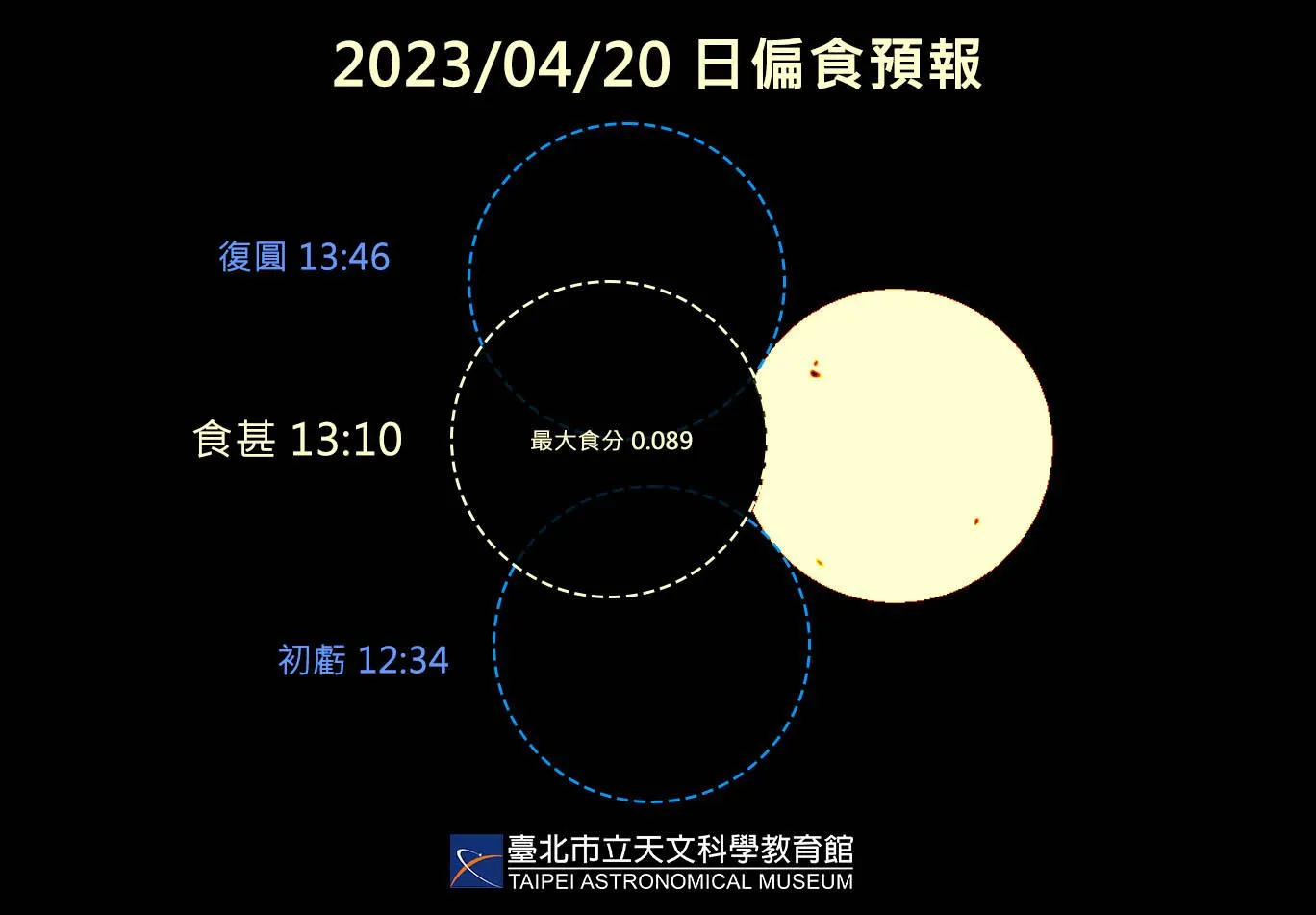

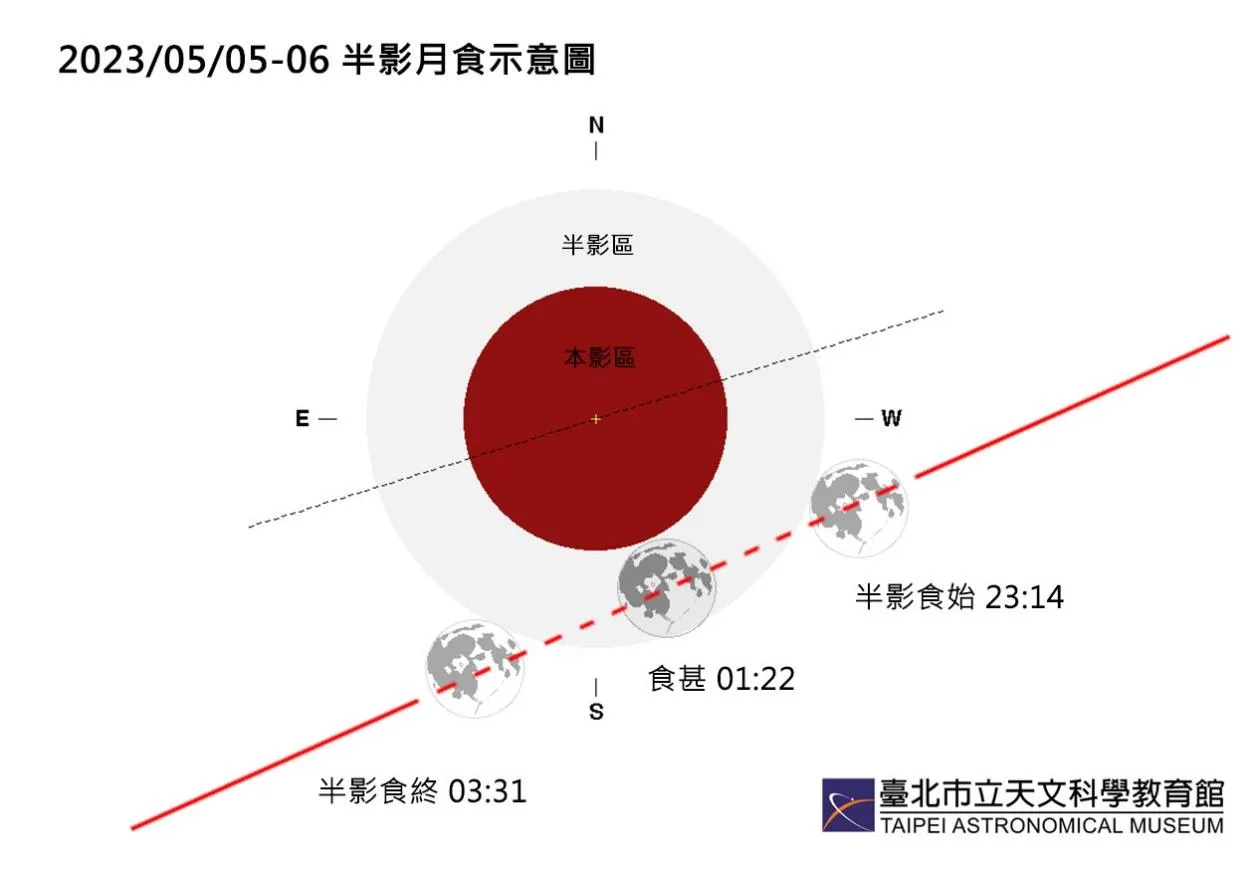

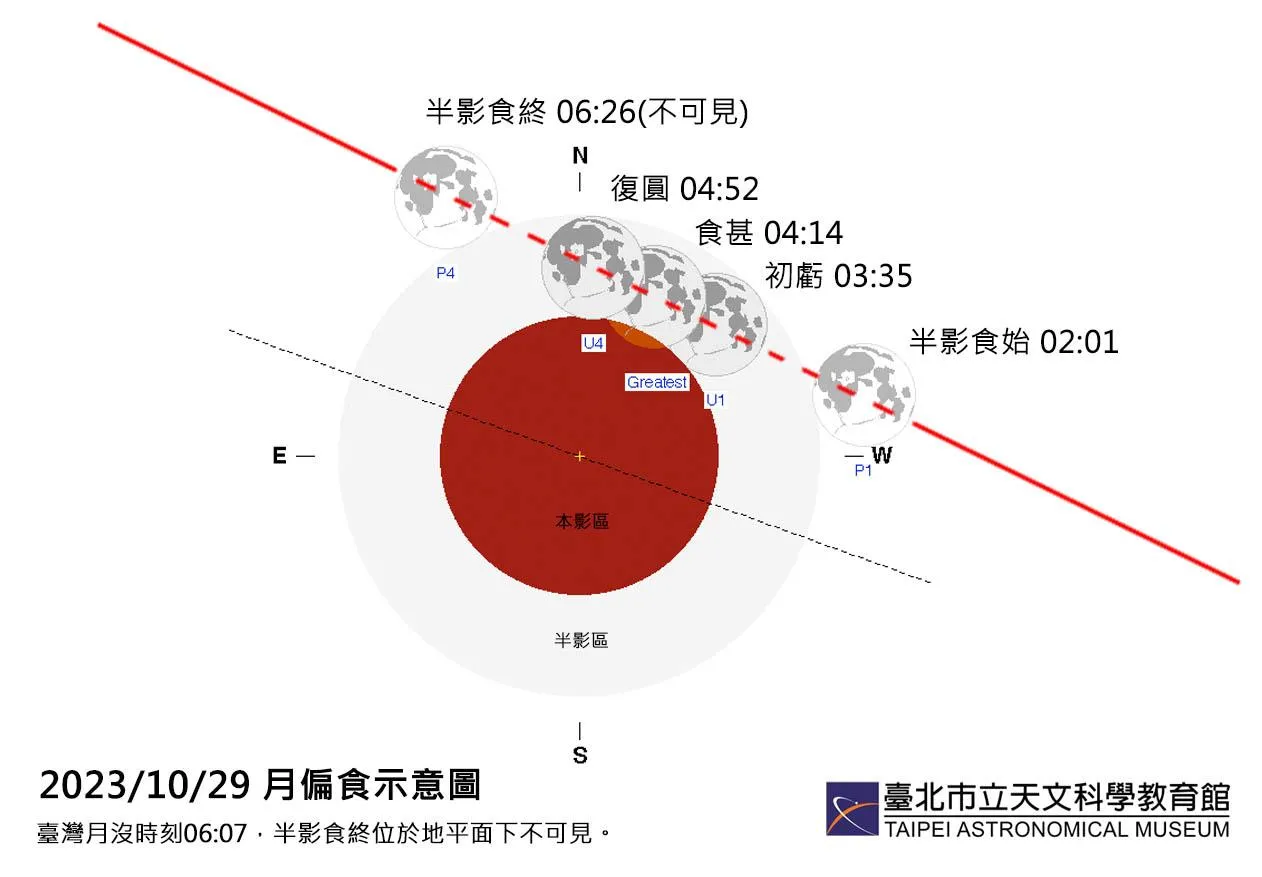

今年全球共发生2次日食、2次月食。日食方面,4月20日为少见的复合日食,台湾地区可见日偏食之全部过程,而10月14日至15日之日环食台湾地区不可见。月食方面,5月5日的半影月食全程可见,10月29日月偏食全程可见(不含半影月食阶段)。

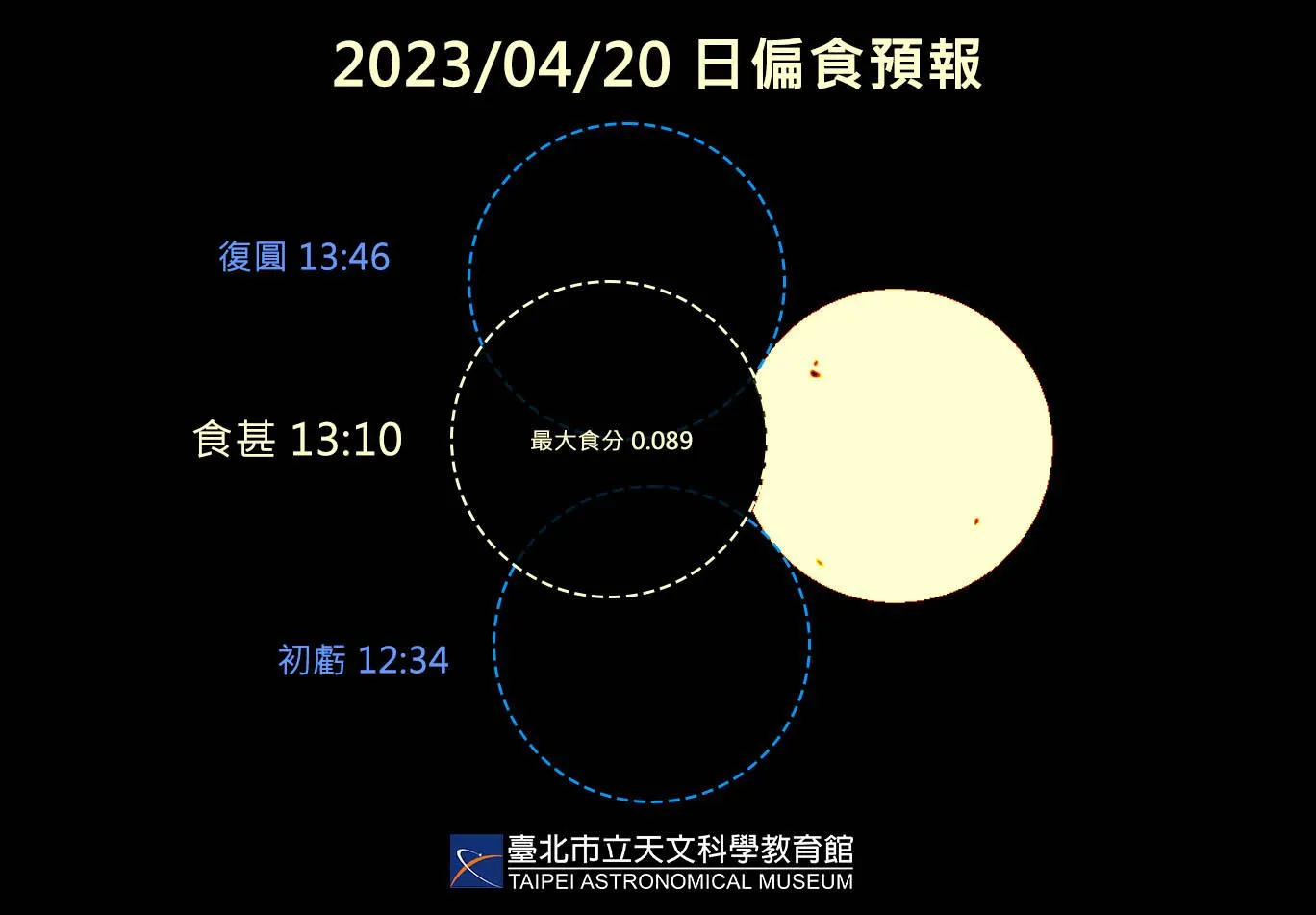

4月20日(四)日偏食 ★★★★

本次日食为第129沙罗序列中第52次,为少见的复合日食,台湾地区位于偏食带,只能观赏到日偏食。月球影自南印度洋起往东北方移动,伪本影带可见日环食,中途月球本影锥接触地表,本影区可见日全食,全食带穿越澳洲后,在南太平洋转回环食带并消失。台湾地区所见日偏食,初亏12:34、食甚13:10、复圆13:46,最大食分为0.089,全程历时1时12分。本次日食台湾地区可见之食分较小,仅可见太阳盘面稍有缺角。观测太阳有其危险性,请务必使用适当减光装置。

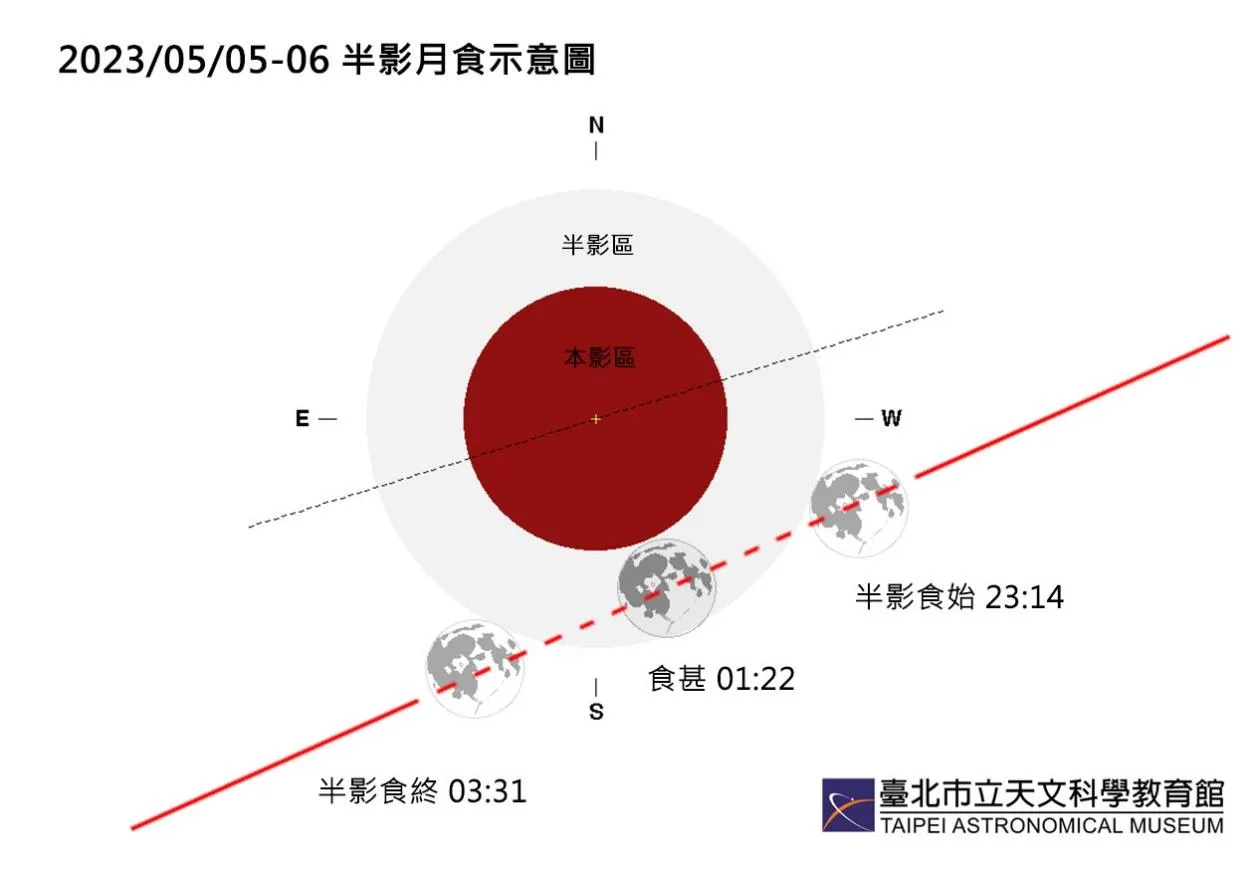

5月5、6日(五、六)半影月食 ★★

本次半影月食为第141沙罗序列中第24次,台湾地区全程可见。半影食始于5日23:14、食甚于6日01:22、半影食终03:31,半影月食全程历时4时18分。半影月食发生时,月面亮度降低不明显,肉眼不易看出差异,建议使用摄影方法连续纪录,方能观察其变化情形。发生月食时,月球位于天秤座。

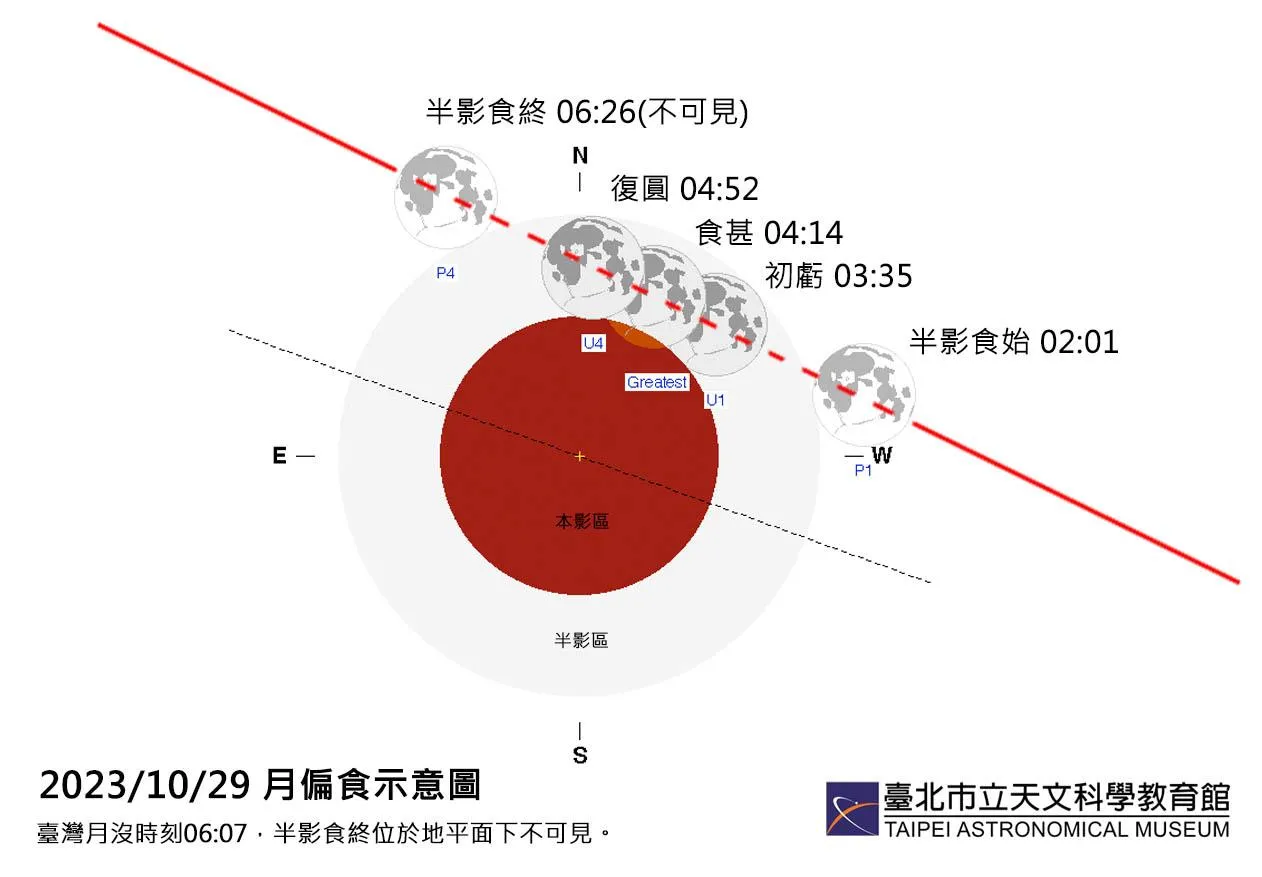

10月29日(日)月偏食 ★★★★

本次月偏食为第146沙罗序列中第11次,台湾地区可见大部分月食过程,仅半影食终在地平线下不可见。半影食始02:01、初亏03:35、食甚04:14、复圆04:52、月没时刻06:07,月偏食全程历时1时17分。本次月食最大食分为0.122。发生月食时,月球位于白羊座,往西方天空观察可见月偏食与木星相伴。

最大与最小满月

由于月球以椭圆轨道绕地公转,随着在轨道上距离地球的远近,月球的视直径也会有大小变化。若满月时月球位于近地点附近,则月球视直径将较大。反之,若满月时月球位于远地点附近,则月球视直径将较小。今年的最大满月发生在8月31日,最小满月发生在2月6日,两者大小差异约10%,大约像是新台币1元硬币与新台币5元硬币的大小差别。

由于最大满月与最小满月间的大小差异不明显,肉眼难以察觉,建议使用摄影方式,使用相同器材纪录满月大小的变化,才能看出月球大小差异。也可以进一步观察月球天平动,即同日期间月球边缘露出之地形特征的微妙变化。

2月6日(一)年度最小满月 ★★

今年最小满月发生在2月6日2时29分,视直径为29.83角分,距地球40万5829公里。由于月球在4日16时55分通过远地点,使其成为年度最小满月。

8月31日(四)年度最大满月 ★★

今年最大满月发生在8月31日9时36分,视直径为32.95角分,距地球35万7340公里。由于月球在30日23时54分通过近地点,使其成为年度最大满月。

月掩星

由于月球绕地球公转,月球在天球上会以每天约13°自西向东移。当月球通过远方天体与观测者之间而遮蔽该天体时,称为月掩星。月掩星可以用来进行非常多种的天文研究:除了可以精确量测月球在天空中的运行状态外,也可以测量月球的地形特征、测算地球运动等。此外,月掩星还可以协助定位不明发射源的对应天体,或是发现光学无法解析的双星,此外更可以用来测量恒星的视直径。由于月掩星事件在时间与空间的高度精确性,即使是一般简易的天文望远镜也可以做到高精确度的天文研究。

3月24日(五)月掩金星 ★★★★

日落后在西方天空可见金星在初三的眉月正上方,两星相距仅1度,此时两星高度约30度。若天候许可,肉眼将可见初三眉月的地球照现象,与亮度达-4.0等的金星相伴,观赏条件极佳。

19:52金星自月球暗缘掩入,此时高度角仅约10度,需选择西方视野开阔处,并使用望远镜观测效果更佳。20:47月落,20:49金星自月球亮缘复出不可见。

月掩金星发生时,除了可以直接使用肉眼观赏之外,亦推荐使用望远镜观察月面暗缘的地球照现象。若使用高倍率望远镜,将有机会看到盈凸月状的金星被月面掩入之过程。当天金星视直径13.5角秒。

7月28日(五)月掩心宿一 ★

心宿一亮度2.9等,与月面亮度差异大,建议使用望远镜观察。当天为盈凸月,23:18自月球暗缘掩入,00:20自月球亮缘复出。

9月21日(四)月掩心宿二 ★

本次月掩星事件发生于白天,观测难度较高,建议使用望远镜观察。当天月相近上弦,心宿二亮度1.1等,15:56自月球暗缘掩入,17:17自月球亮缘复出。

行星合

「合」是指天体在天球上具有相同的经度,由于太阳系的行星均在黄道面附近公转,在一些明亮的行星相合事件发生时,会形成引人注目且容易观赏的景象。此外,月球与一些明亮的行星相合,或是行星与明亮的星团相合,也都是推荐以肉眼或是透过望远镜观察的天象。

1月4日(三)火星合月 ★★

凌晨03:37可见火星合月,两星相距0.54度,火星亮度-1.1等,月相为亏凸月,位于金牛座。此时高度仅8度,较难观察。

1月23日(一)金星合土星 ★★★

凌晨4时可见金星合土星,两星相距仅0.37度,但此时两星在地平线下不可见。当天日落后于西方低空可见金星、土星和初二的眉月相聚于5度内,此时两星相距0.64度,金星亮度-3.9等,土星0.8等,位于摩羯座。

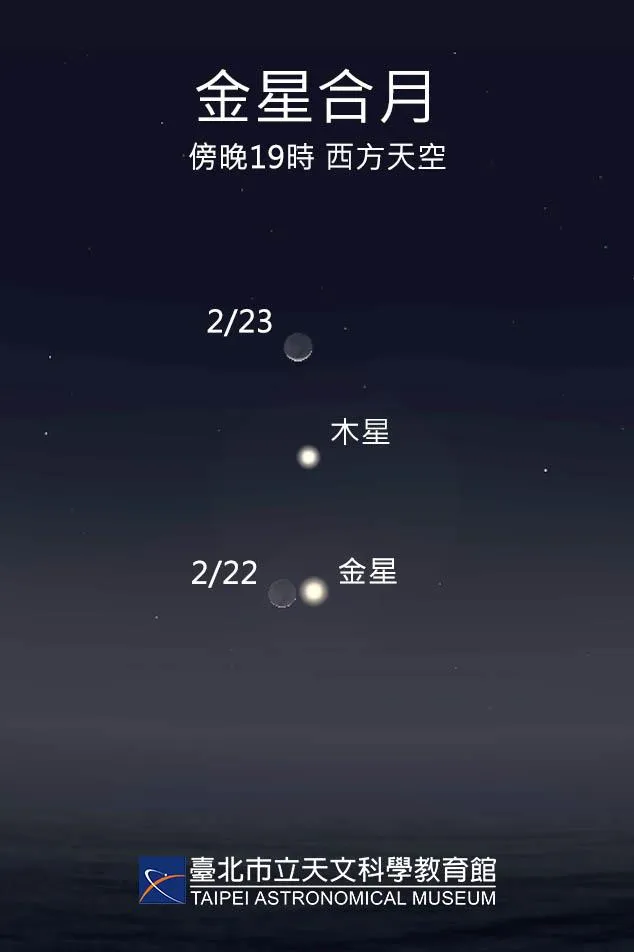

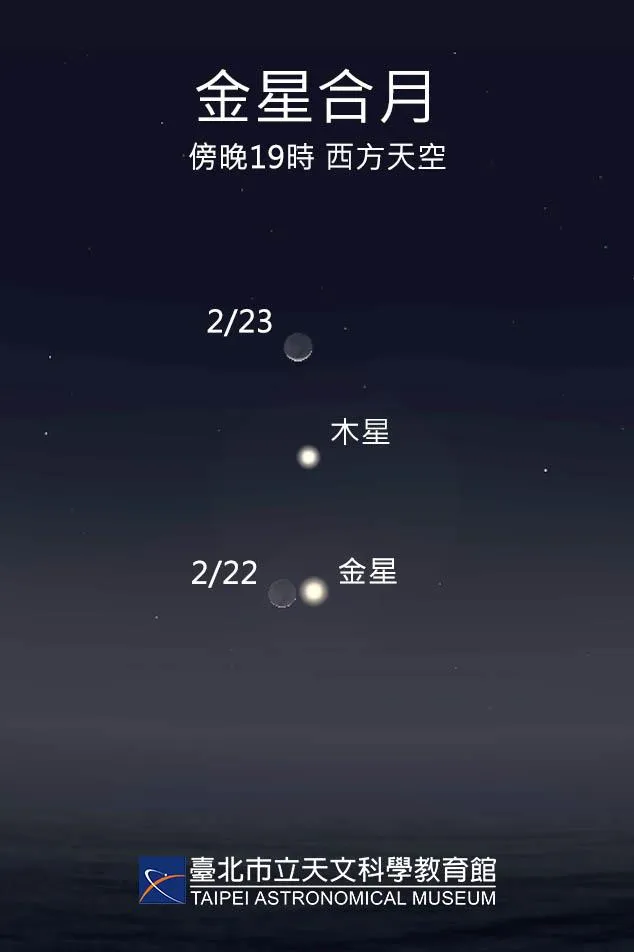

2月22日(三)金星合月 ★★

下午15:55金星合月,两星相距2.09°,金星亮度-3.9等,月相为眉月,位于双鱼座。日落后在西方低空可见初三的眉月、金星与木星相聚于10度内。

23日上午06:00木星合月,两星相距1.19度,木星亮度-2.7等,此时木星在地平线下不可见。待日落后在西方低空可见初四的眉月、木星与金星几乎连成一直线。

若天候许可,可连续两日观察月球在两颗行星之间的运动。此外这段期间金星于日落时的仰角也在逐日升高,逐渐往木星方向接近,亦可连续多日观察行星的运动情形。

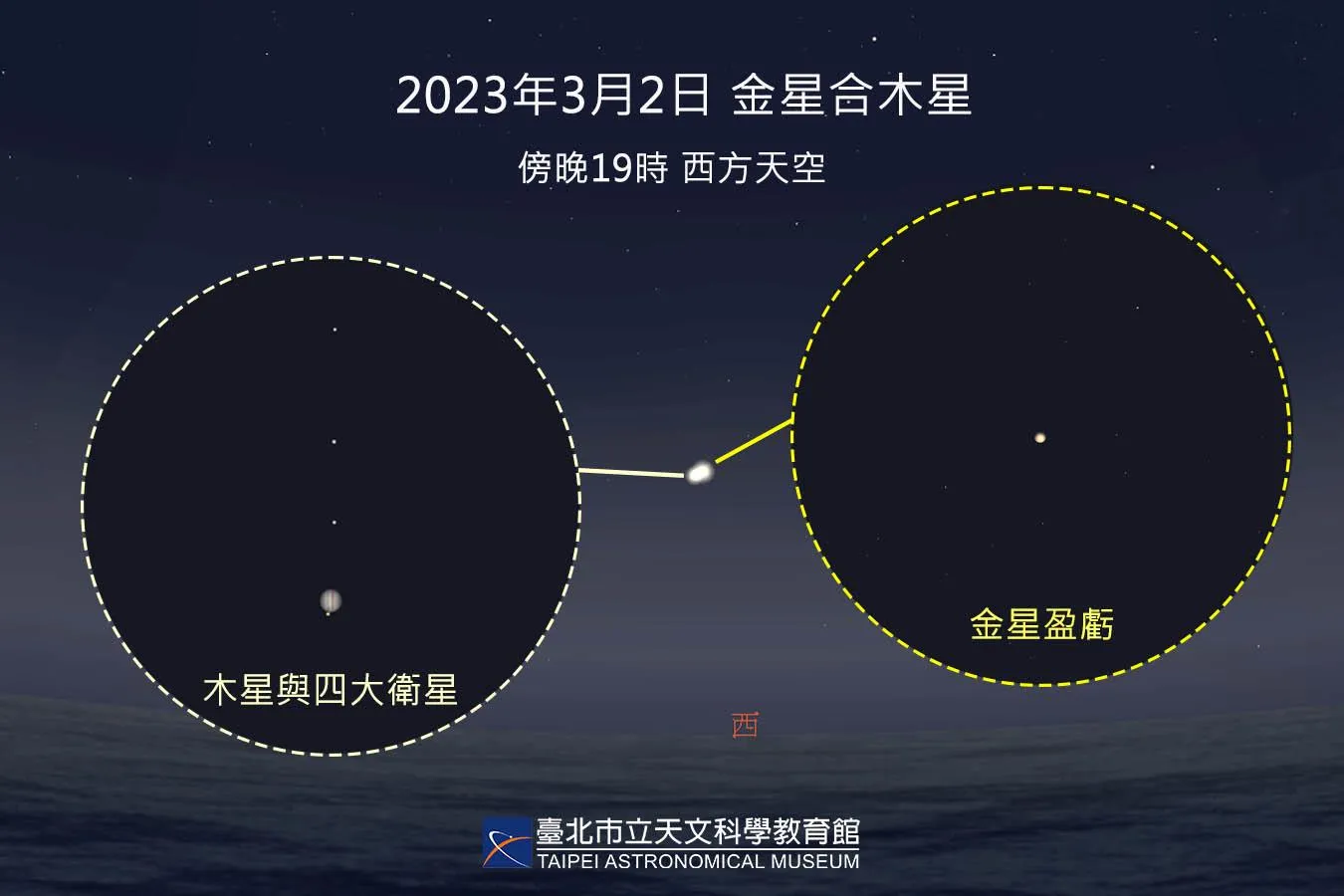

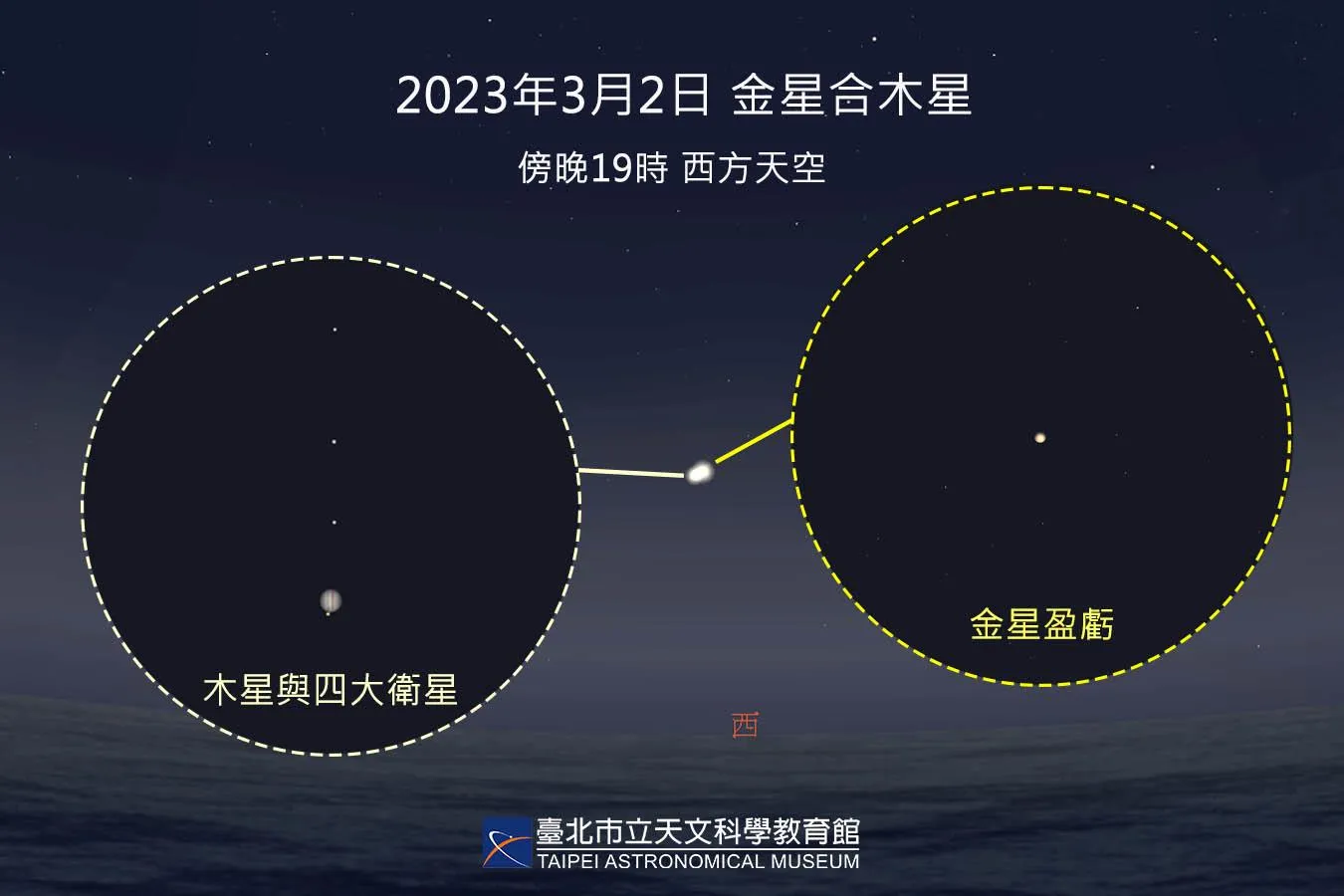

3月2日(四)金星合木星 ★★★★

晚间19时金星合木星,两星相距仅0.54度,若以双筒望远镜观察,同视野内可看到木星、木星四大卫星与金星相聚,使用高倍率望远镜观察可见金星盈亏。金星亮度-3.9等,木星-2.1等,位于双鱼座,日落后见于西方低空。

4月11日(二)金星合昴宿星团 ★★

晚间19:17金星合昴宿星团。日落后在西方天空可见金星与昴宿星团相当接近,两天体相距约2.5度,金星亮度-4.0等,昴宿星团为1.2等,以双筒望远镜可以在同一视野中看见,若以望远镜观察还可以见到金星盈亏现象,若在西方视野开阔处,更可以在低空见到亮度为0.0等的水星呢!

4月23日(日)金星合月 ★★

晚间21:03金星合月,两星相距1.31度,金星亮度-4.1等,月相为初四眉月,位于双鱼座。日落后在西方低空可见。

5月23日(二)金星合月 ★★

晚间20:08金星合月,两星相距2.21度,金星亮度-4.3等,月相为初五眉月,位于双子座。日落后在西方天空可见。

7月10日(一)火星合轩辕十四 ★★★

下午16时火星合轩辕十四,两星相距仅0.7度,火星亮度1.7等,轩辕十四亮度1.4等,位于狮子座。日落后朝向西方天空观察,可以看到两星相当接近,若使用望远镜观察火星,有机会见到火星极冠等地形特征。当天金星位于两星西方5度内,三星交互辉映的景象十分特别。

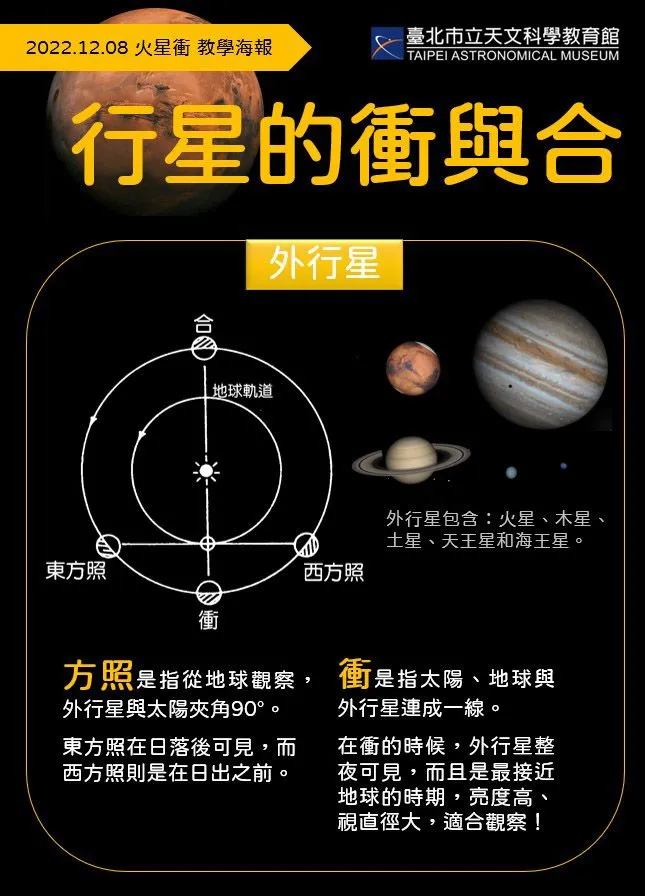

行星冲与东、西大距

行星在天空运行时,与地球的相对位置不断改变。若要观察位 地球轨道外侧的行星,冲(opposition)是最佳的观赏时机,此时行星与太阳的经度相差180度,整夜均能看见。

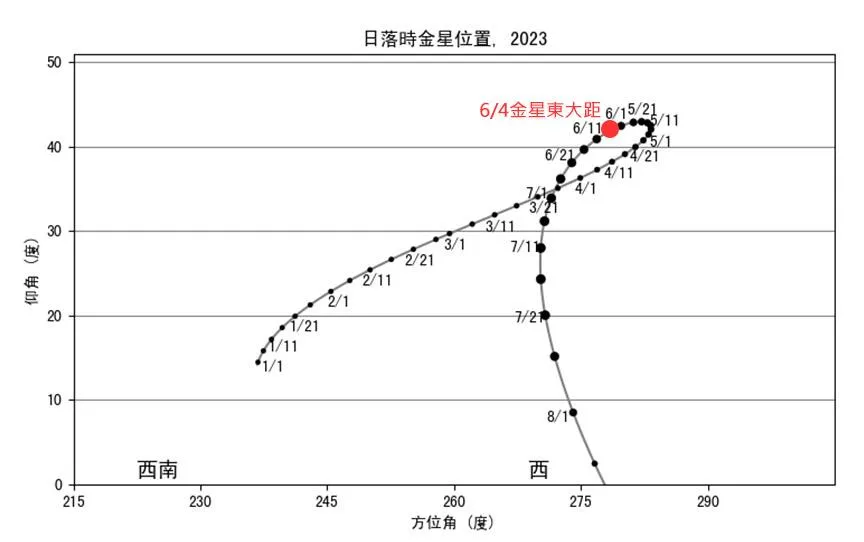

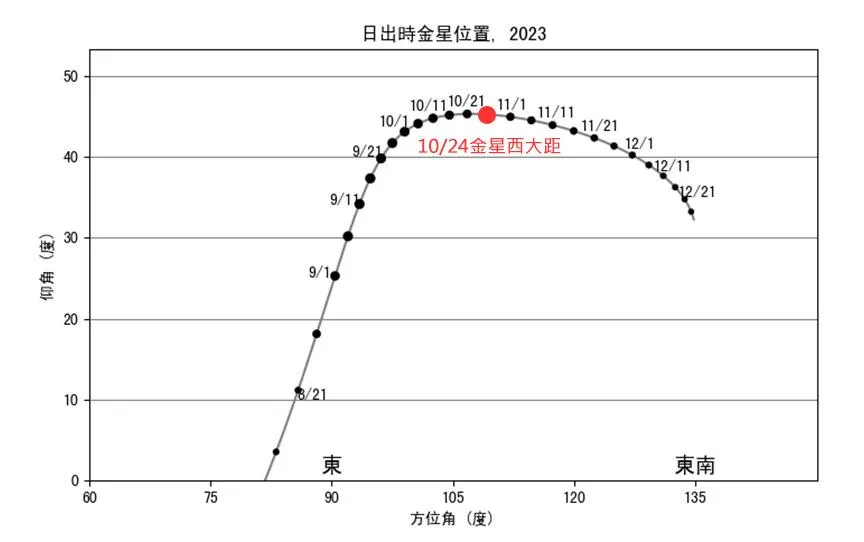

位于地球轨道内侧的行星,则适合在大距(greatest elongation)的时候观察,此时行星与太阳之间达到最大视角距离。若大距发生在太阳的东侧,则称之为该行星之东大距,日落后见于西方天空。反之位于太阳西侧则称为该行星之西大距,日出前见于东方天空。由于金星之视直径与其轨道位置有关,下合时最大、上合时最小,而东大距后、西大距前金星之相位为眉月状,视直径亦逐日增加,有利于反射阳光,亮度将提高。综合以上原因,金星最亮通常发生在东大距后36日与西大距前36日,建议可以好好把握观赏时机。由于各个行星绕日轨道面略有倾斜,东、西大距发生时与日落、日出时相对最高仰角可能有数日的差距。

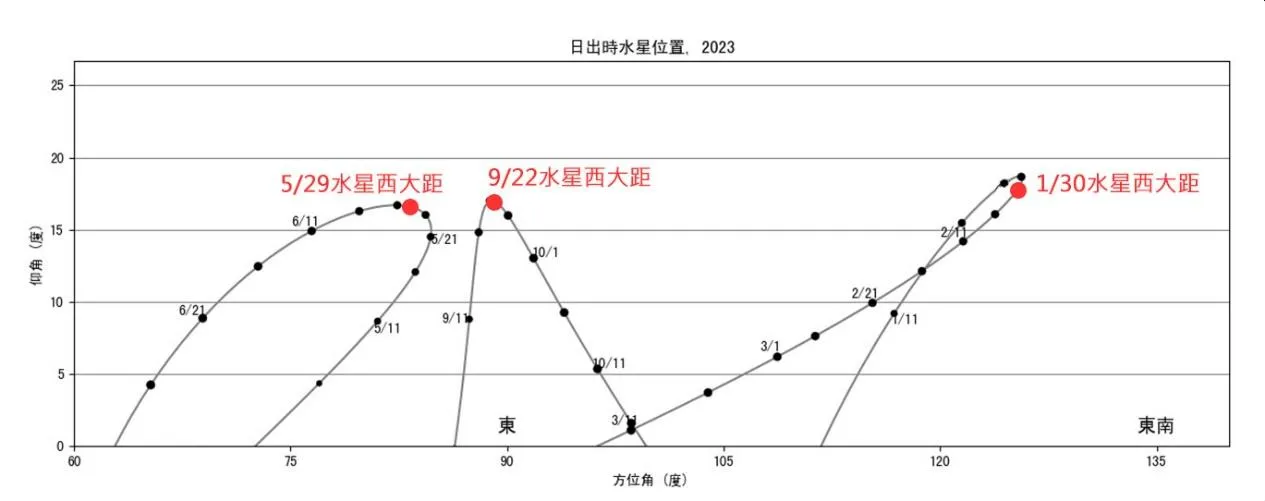

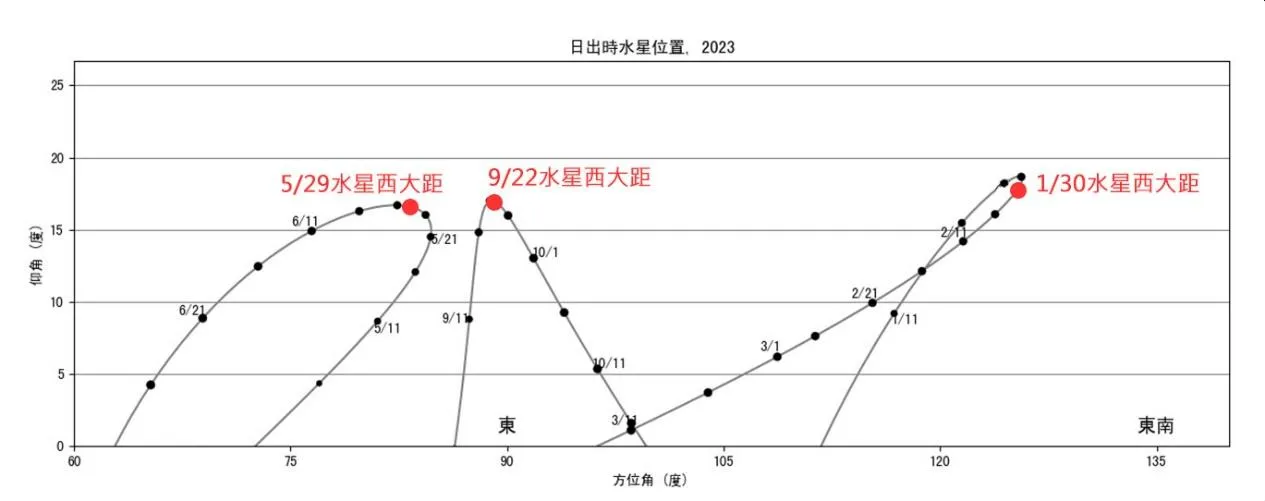

水星西大距 ★

水星是离太阳最近的内侧行星,与太阳距离在约28度以内,较难观测。水星今年发生3次西大距,分别在1月30日(一)15时54分,与太阳相距25.0度;5月29日(一)13时46分,与太阳相距24.9度;9月22日(五)21时16分,与太阳相距17.9度。可在日出前往东方低空观察。

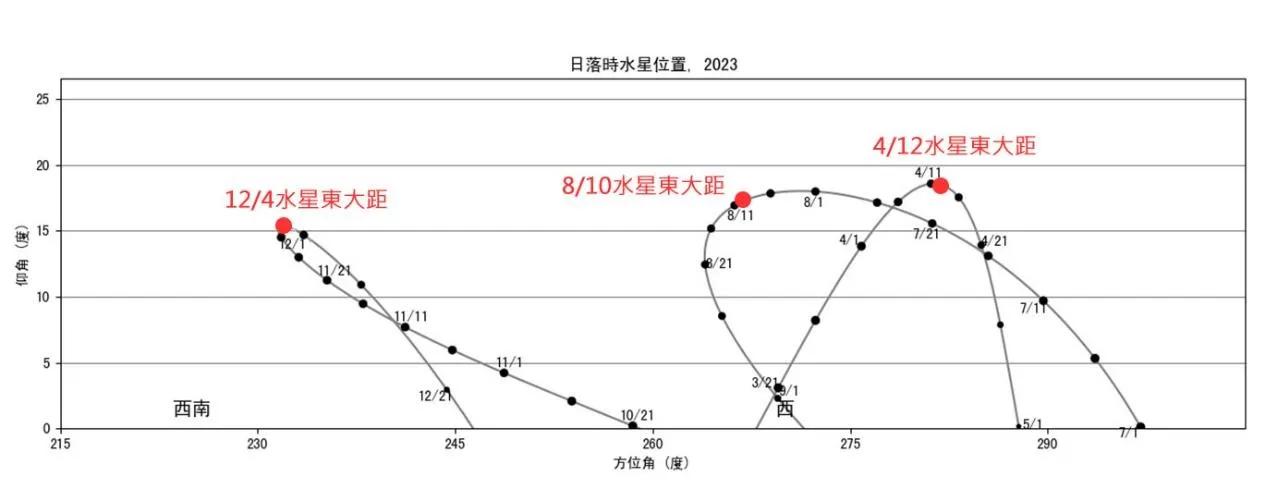

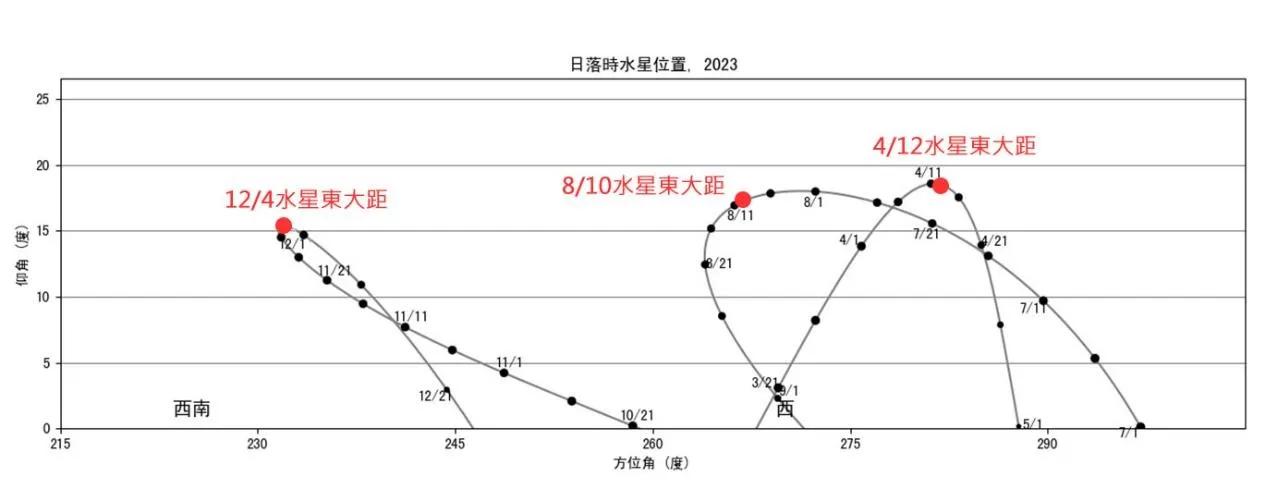

水星东大距 ★

水星今年也发生3次东大距,分别在4月12日(三)6时10分,与太阳相距19.5度;8月10日(四)9时47分,与太阳相距27.4度;12月4日(一)22时28分,与太阳相距21.3°。可在日落后往西方低空观察。

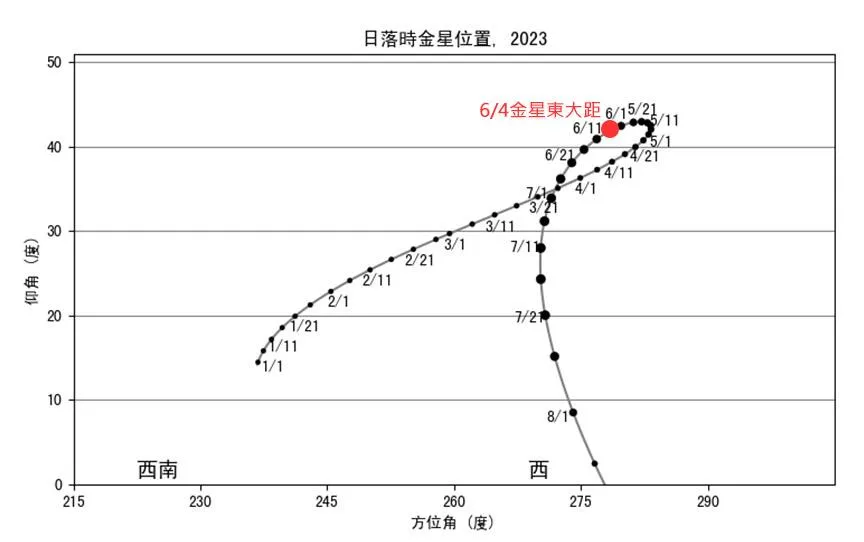

6月4日(日)金星东大距 ★★★

金星东大距发生于19时01分,此时金星与太阳相距45.4度,亮度-4.4等,日落后可见于西方天空。

8月27日(日)土星冲日 ★★★

土星于当天16时28分到达冲的位置,此时土星与太阳相距180度,同时为一年中接近地球的时期。土星亮度0.4等,在宝瓶座,视直径19.0”,含光环44.2”。土星有着美丽光环,深受一般大众喜爱。透过望远镜除了观察土星环外,太阳系最大的卫星——土卫六泰坦也相当明显,值得观察。

9月19日(二)海王星冲日 ★★

海王星于当天19时17分到达冲的位置,此时海王星与太阳相距180度,同时为一年中接近地球的时期。海王星亮度7.8等,在双鱼座,视直径2.4”。若使用高倍率望远镜观察,海王星看似蓝色的小点,但视直径小较难看出圆盘状。

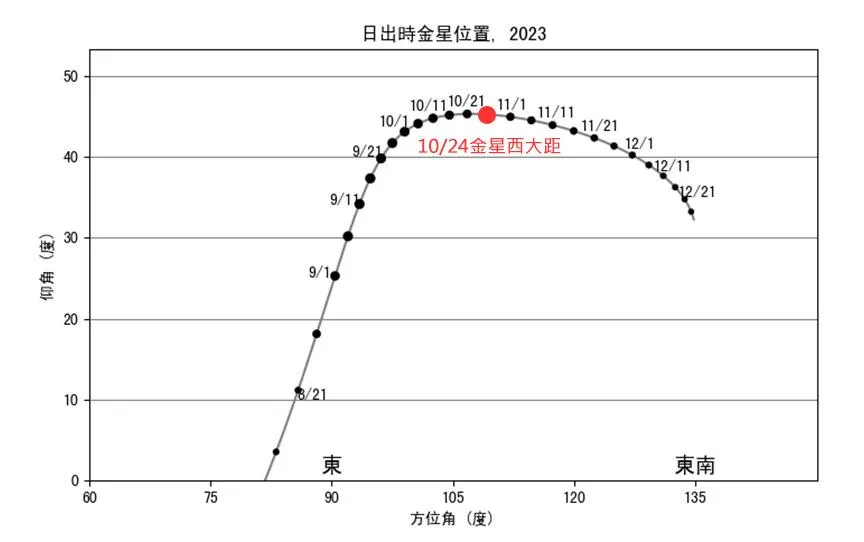

10月24日(二)金星西大距 ★★★

金星西大距发生于7时14分,此时金星与太阳相距46.4度,亮度-4.5等,日出前可见于东方天空。

11月3日(五)木星冲日 ★★★

木星于当天13时02分到达冲的位置,此时木星与太阳相距180度,同时为一年中最接近地球的时期。木星亮度-2.9等,在白羊座,视直径49.5角秒。透过望远镜很容易看到木星四大卫星,连续观察数小时即可明显看出卫星的运动。木星的盘面有着斑斓的平行条纹,以及比地球还巨大的超级风暴「大红斑」,都是观察重点。

11月14日(二)天王星冲日 ★★

天王星于当天1时21分到达冲的位置,此时天王星与太阳相距180度,同时为一年中接近地球的时期。天王星亮度5.6等,在白羊座,视直径3.8角秒。由于视直径太小,若使用高倍率望远镜观察,天王星看似一个青色的小点。

两分两至

今年春分的时刻为3月21日5时24分,此时太阳位在黄道与天球赤道的升交点上,也就是赤经0时、黄经0度处。此时阳光直射地球赤道,昼夜等长。

今年夏至的时刻为6月21日22时58分,此时太阳沿着黄道行至最北点,也就是赤经6时、黄经90度处。此时阳光直射地球北回归线,也是北半球一年中白昼最长的时刻。

今年秋分为9月23日14时50分,此时太阳位在黄道与天球赤道的降交点上,即赤经12时、黄经180度的位置,同样是阳光直射赤道、昼夜等长的一日。

今年冬至为12月23日14时50分,此时太阳沿着黄道行至最北点,也就是赤经18时、黄经270度处。此时阳光直射地球南回归线,也是北半球一年中白昼最短的时刻。

春、秋分前后数星期为欣赏黄道光的最佳时机。黄道光为积聚在黄道面附近的微尘粒子反射阳光所造成的景象,最亮的区域几乎与银河一样亮,只是因接近地平线,受到大气消光的效应及光害等影响,较不容易看见。在春、秋分前后,黄道光较垂直地面,适合在没有光害区域观察。春分前后可于日没后2小时前后的西方天空看见黄道光,秋分前后可于日出前2小时前后的东方天空看见黄道光。

流星雨

至今已有112个流星雨被确认,研究者会根据过去的观测资料及模拟结果去推算极大期可能发生的时间与数量,但实际结果需等到流星雨过后才能确认。想要观赏流星雨并不需要使用望远镜或任何特殊工具,只要找个视野辽阔、光害少的地方观察整个天空,就有机会可以看到流星的出现。

2023年预估有4个流星雨的ZHR大于40,其中8月中旬英仙座流星雨和12月中旬双子座流星雨较不受月光影响,观赏条件极佳,推荐前往无光害处观察。

1月4日(三)象限仪座流星雨极大期(ZHR~110)★

象限仪座流星雨是年度三大流星雨之首,活跃期间从12月28日持续至1月12日,ZHR值为110。在台湾地区观察象限仪座流星雨时,由于辐射点在午夜后才升起,至曙光出现前辐射点的仰角也未达50度,因此实际观察到的数量将较少。象限仪座流星雨特色是常有明亮的火流星,且流星数量集中于极大期前后数小时内。今年象限仪座流星 极大期当晚月相近满月,观赏条件不佳。

5月6日(六)宝瓶座η流星雨极大期(ZHR~50)★

宝瓶座η流星雨属于中型流星雨,是著名的哈雷彗星(1P/Halley)遗留在轨道上的残渣所形成的。活跃期间从4月19日持续至5月28日,流星速度极快且大多很明亮。ZHR值为50,辐射点在午夜后升起。今年宝瓶座η流星雨极大期当晚月相近满月,观赏条件不佳。

8月13日(日)英仙座流星雨极大期(ZHR~100)★★★★

英仙座流星雨是年度三大流星雨之一,活跃日期为7月17日至8月24日,今年极大期预估在8月13日,ZHR值可达100,辐射点约在晚上22时东升,可在光害稀少、东北方视野开阔处观察。今年英仙座流星雨极大期当晚月相近朔,观赏条件佳,是相当推荐观察的天象。

12月14日(四)双子座流星雨极大期(ZHR~150)★★★★★

双子座流星雨是年度三大流星雨之一,不但流星数量多而且稳定,活跃日期 为12月4日至12月20日,ZHR值可达150。辐射点位于双子座头部,约19时升起,天黑后朝东方观察,越接近午夜越容易看到流星。双子座流星雨的特色是流星速度中等偏慢(~每秒35公里),亮度中等偏亮,偶尔会出现较明亮的火流星。今年双子座流星雨极大期当晚月相近朔,观赏条件极佳,十分推荐。

主要参考资料:

1.美国海军天文台计算软体(Multiyear Interactive Computer Almanac, MICA)

2.美国航太总署日月食网站 https://eclipse.gsfc.nasa.gov/

3.国际流星组织(International Meteor Organization, IMO)https://www.imo.net/

4.国际掩星组织(International Occultation Timing Association, IOTA)https://occultations.org/

★★★

★★★