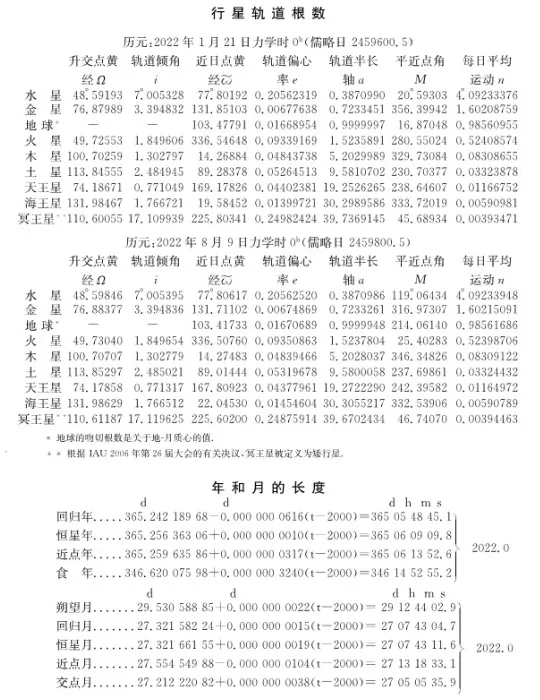

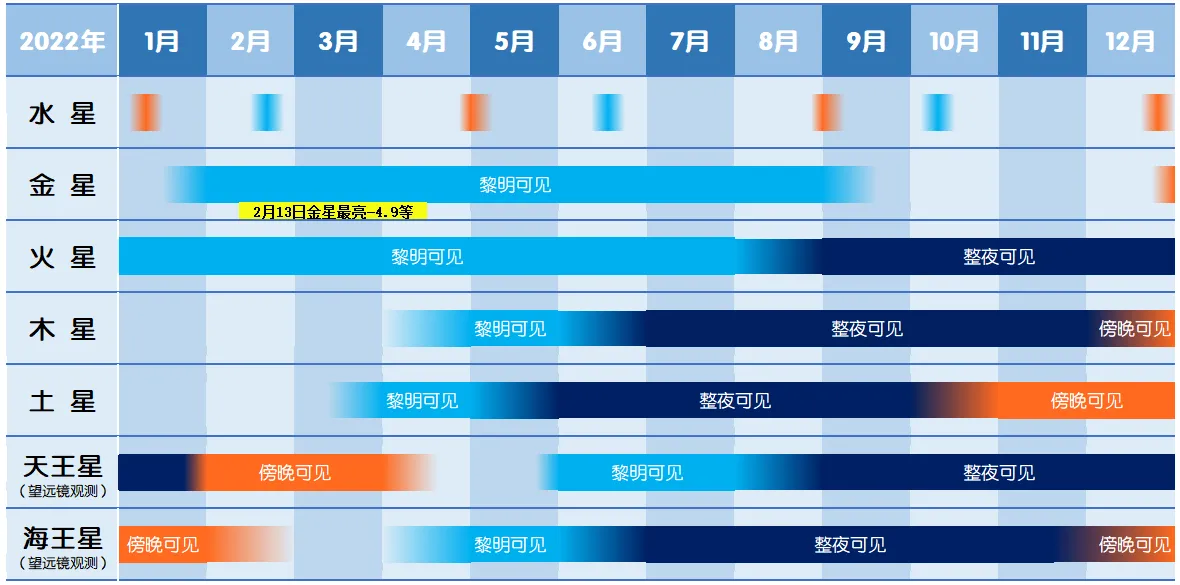

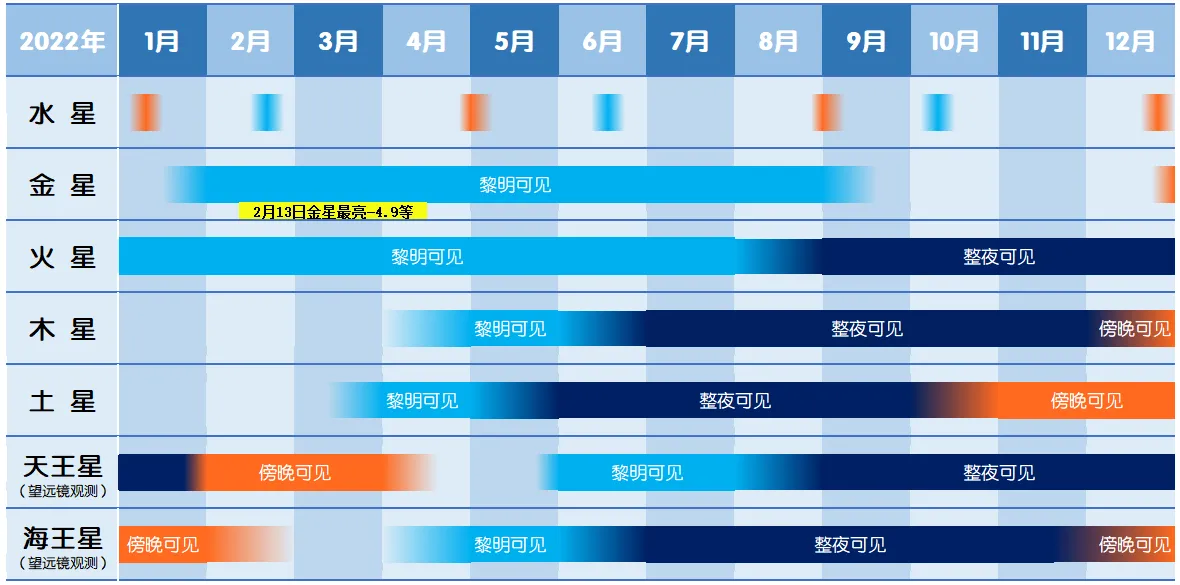

数据来源:中国科学院紫金山天文台

资料整理:杨旸

时刻系东经120度标准时(北京时间)

天象包括行星天象(合日、冲日、凌日、大距、行星最接近地球、过远近日点、升降交点、纬度最南最北,以及行星相合、行星合恒星等),月相,月球过远近地点,月掩行星和恒星,变星,日月食,二分二至,彗星,流星雨,月闪等诸多天文事件。

8月是立秋所在的月份,表示开始进入秋季,但是天气还是很热,所以有“秋老虎”之说。8月4日为农历七月初七,是民间习俗中的七夕,因跟民间流传的牛郎织女爱情故事有关,因此亦被国人视为情人节。8月12日则是农历七月十五的中元节。土星于15日位于冲的位置,让炎热的8月夜晚多了一个值得留意的目标。每年8月12~13日出现的英仙座流星雨极大期,今年因月光的影响,观测条件极差。

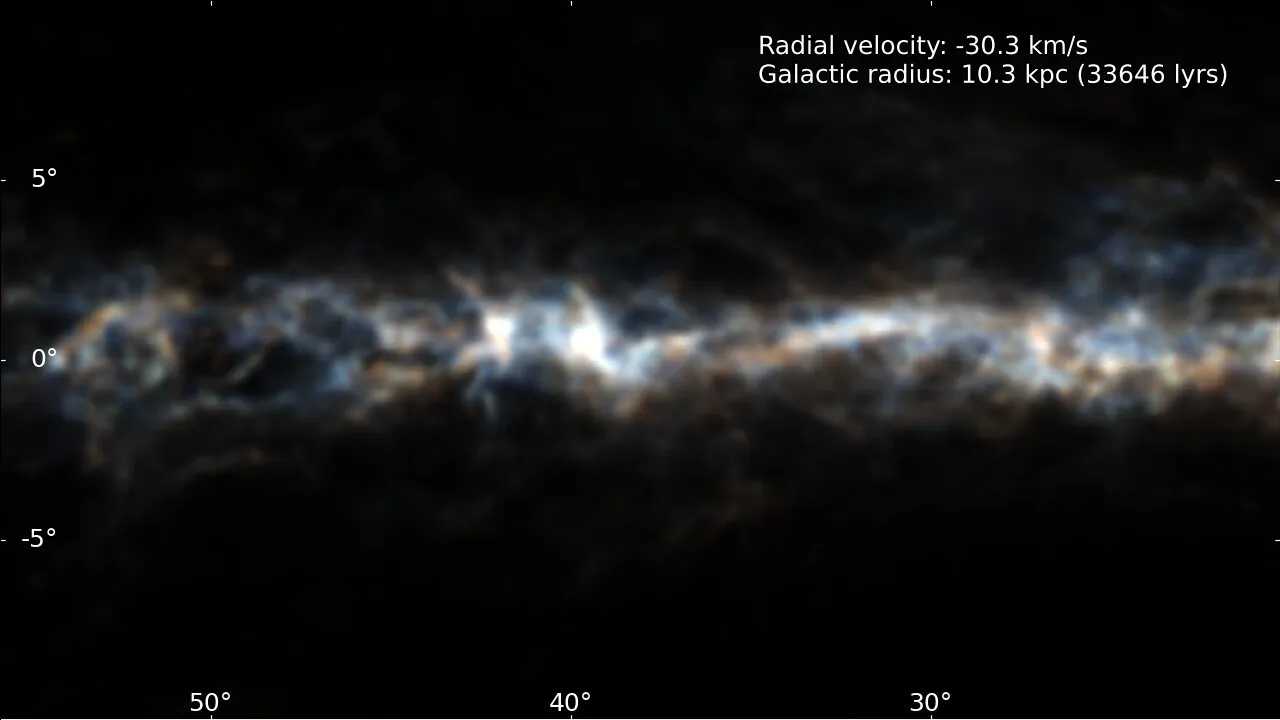

宇宙中有许多的星系,我们太阳系所在的这个星系称为银河系,约由1000至4000亿颗恒星及星际物质所组成。大部分恒星聚集在1个圆盘面区域中,近年的观测资料显示,银盘直径宽达20万光年,中心部分最密集,约占1.5至2万光年区域,让整个银河系圆盘像似一个煎好的荷包蛋。太阳系位于银河系盘面中的猎户座分支旋臂内侧附近,距离银河中心约2.6万光年,从地球上观看银河,由于我们太阳系也位于这个圆盘中,所以整个银河呈带状是环绕在空间中,因盘面上恒星聚集的密度高,这些遥远的恒星细微星光的聚集,在我们视觉上看来就像一个环绕空中的乳白光晕带,我们称为银河。夏季所见的银河是在银河中心(位于人马座方向)那一侧,恒星聚集密度最高,因此看起来最为明显。美丽的夏季银河在晚间21时~22时之间,大约会横跨在南南西-天顶-北北东方的夜空中。不过,还是要在光害比较少的地方才能看到整条夏季银河。

太阳系天体动态

太阳:由巨蟹座运行至狮子座。

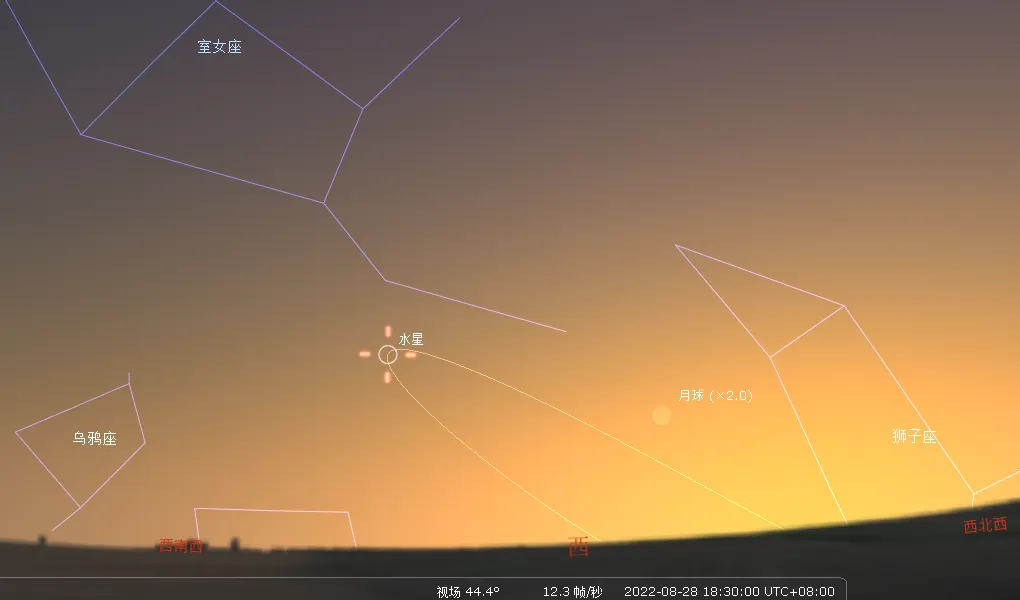

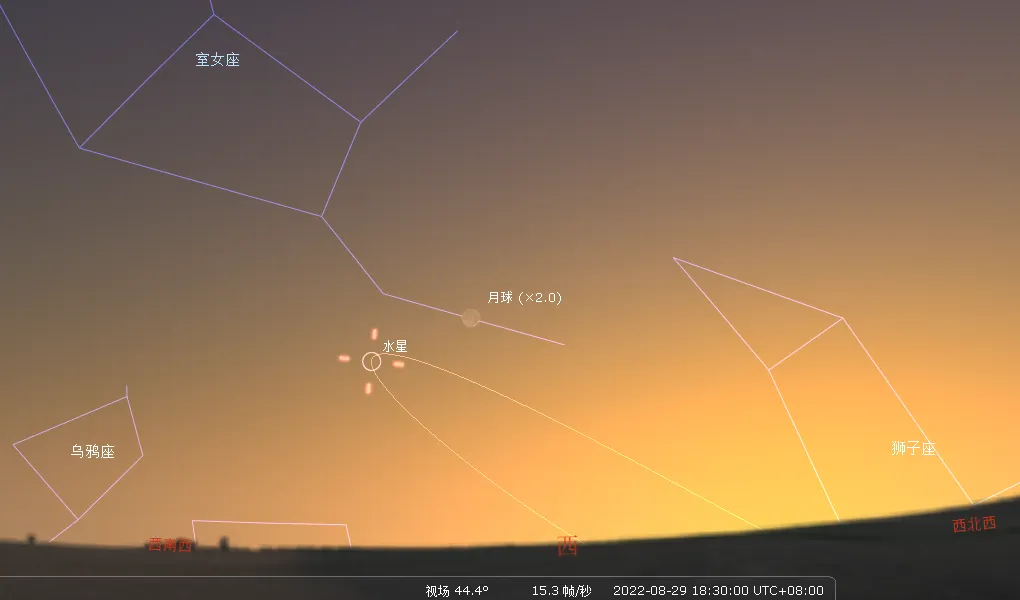

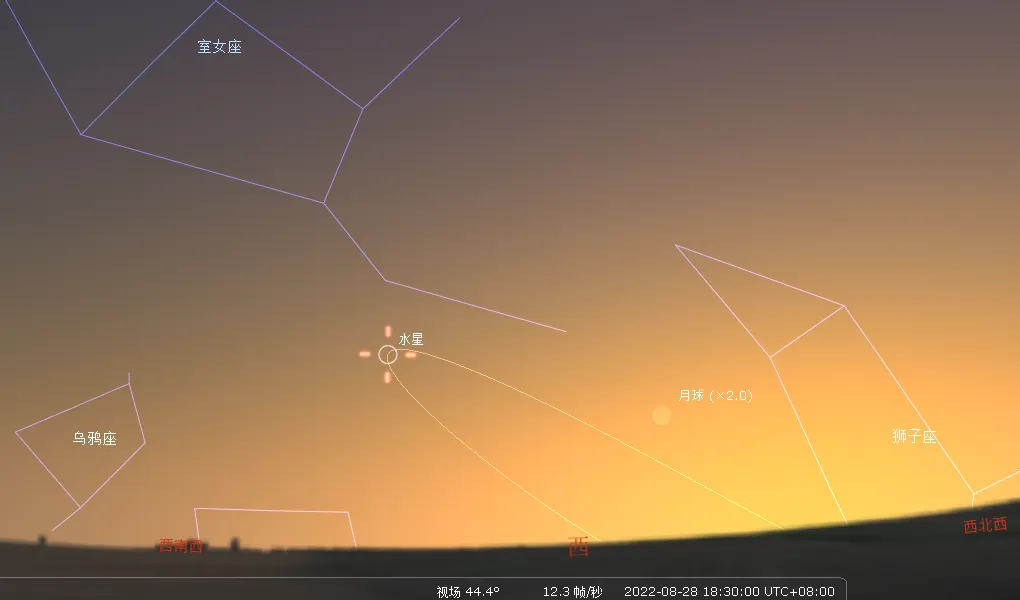

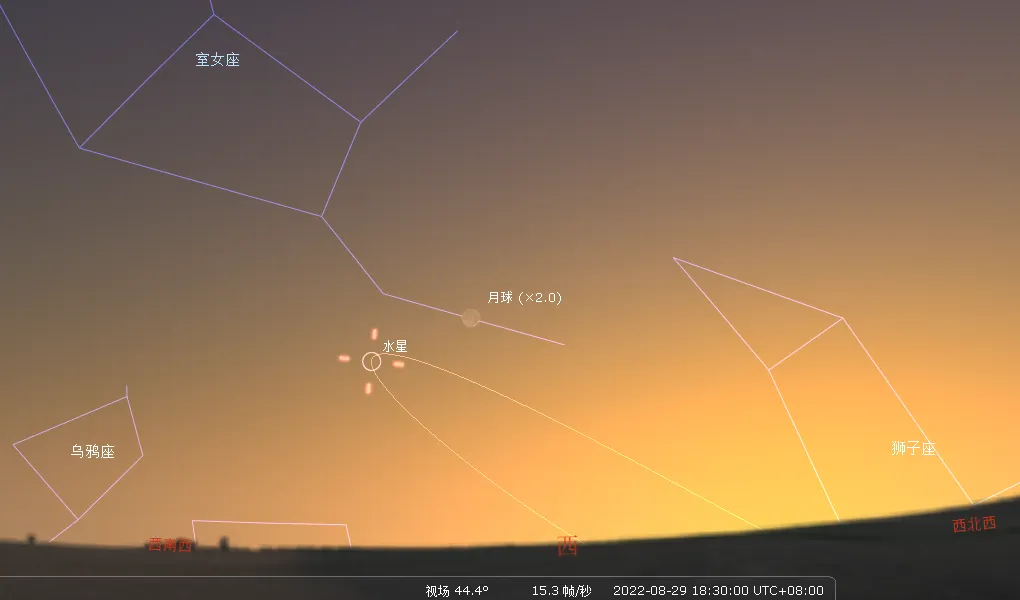

水星:由狮子座移至室女座,顺行。28日水星东大距,日没后可见于西方。视星等-0.6→0.2等,视直径5.3”→7.6”。

金星:由双子座经巨蟹座移至狮子座,顺行,日出前可见于东方。视星等-3.8→-3.9等,视直径10.7”→10.0”。

火星:由白羊座移至金牛座,顺行,27日火星西方照,日出前可见于东方。视星等0.2→-0.1等,视直径8.3”→9.7”。

木星:在双鱼座逆行。日出前可见于天顶至西方附近天空。视星等-2.7→-2.8等,视直径44.9”→48.5”。

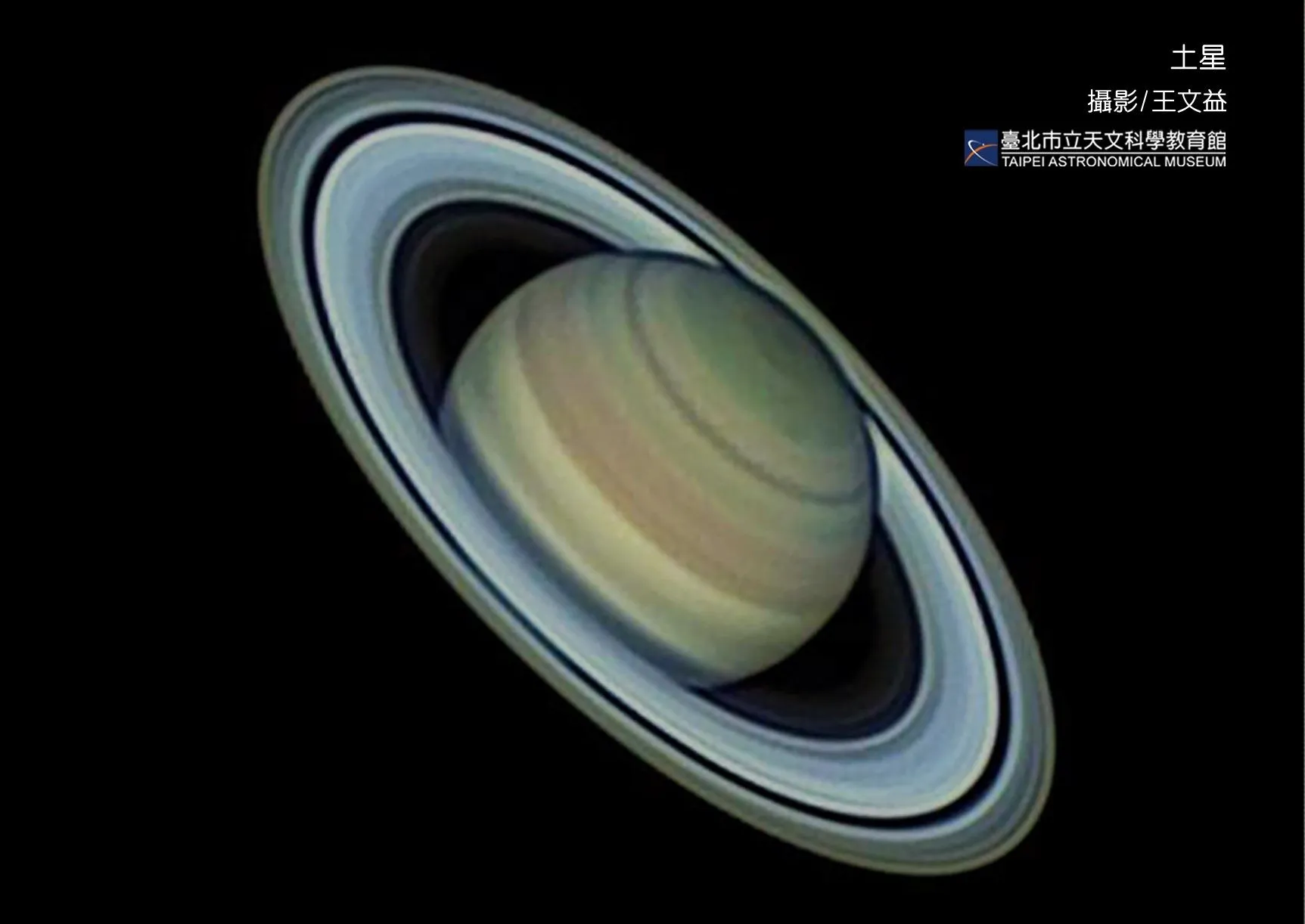

土星:在摩羯座逆行,15日土星冲日,整夜可见。视星等0.4→0.3等,视直径18.7”→18.6”。

天王星:在白羊座顺行,24日留后转为逆行。11日天王星西方照,日出前位于东南方。视星等5.8→5.7等,视直径3.5”→3.6”。

海王星:由双鱼座移至宝瓶座,逆行,日出前位于西南方。视星等7.8等,视直径2.3”。

矮行星冥王星、谷神星与较大小行星

冥王星:在人马座逆行。日没后位于东南方附近。视星等14.3等,视直径0.1”。

谷神星:由巨蟹座移至狮子座,顺行。接近太阳不易见。视星等8.5→8.6等,视直径0.3”。

智神星:在猎户座顺行,日出前位于东南方附近。视星等9.4→9.2等,视直径0.2”→0.3”。

婚神星:在双鱼座逆行,日出前位于西偏南方附近。视星等9.0→8.2等,视直径0.2”。

灶神星:在宝瓶座逆行,18日灶神星最近地球,23日灶神星冲日,整夜可见。视星等6.2→5.8→6.1等,视直径0.5”。

2022/8/1 天王星合火星 ★★

8月1日17:27天王星合火星(视赤经3h05m23s),地心所见天王星在火星以北1.37度的地方,不过此时两者都在地平面下而不得见。可在1日、2日凌晨1点左右向东看,一颗发红光的行星在相对较低的位置出现,这就是火星。火星视直径8.3角秒,视星等0.2等,以后逐渐变亮到负星等。天王星在火星的左侧,间隔比较窄。天王星视直径3.5角秒,视星等5.8等,用双筒望远镜也能找到它。然而,由于天王星与火星的亮度差异很大,肉眼可能很难看到。如果用天文望远镜看的话,则需要一个低倍率、宽视场的目镜才能获得1.3度的视场。

按照严格定义:

1、凡称行星合恒星、行星合月、恒星合月等,皆以视直径小的天体合视直径大的天体称之,行星合行星亦然。

2、当天体间发生视觉上的“接触”(实际距离遥远;角距离小于两颗天体其中一颗最大的视直径)时,则发生“掩”或“凌”的现象。“掩”是以视直径大的天体在前,小的天体在后。例如:火星掩天王星(2825年2月6日)。“凌”则相反,视直径小的天体在前,大的天体在后。例如:水星凌日(2032年11月13日)、金星凌日(2117年12月11日)、空间站凌月等。天体间的“合”、“掩”、“凌”,只看视直径,与移动快慢无关。

2022/8/1 木卫二食 ★

木卫二是太阳系第六大卫星,稍比月球小。8月1日凌晨,木卫二进入木星影子里,形成食。木卫二视直径0.9角秒,1时41.1分木卫二食始,视星等由5.5等迅速减光至18.5等。可用小型天文望远镜追踪观测木卫二。木卫二是太阳系中最光滑的天体,它的表面覆盖着一层晶莹剔透的冰层,冰冷的表面之下的是一个咸水海洋,体积几乎是地球所有海洋的两倍之大。

正像天文望远镜所见的木卫二示意图。

2022/8/3 木卫一食 ★

木卫一是太阳系第四大卫星,比月球略大一些(木卫一比月球大约5%)。8月3日凌晨,木卫一进入木星影子里,形成食。木卫三视直径1.15角秒,凌晨4时54.8分木卫一食始,视星等由5.4等减光至18.4等。可用小型天文望远镜追踪观测木卫一。木卫一有活跃的火山活动,其表面温度高达1,610摄氏度(金星表面的平均温度也不过是462摄氏度),是已知太阳系中最炽热的卫星。

正像天文望远镜所见的木卫一示意图。

2022/8/4 角宿一合月 ★

8月4日06:01角宿一合月(视赤经13h26m21.64s),地心所见角宿一在月球以南4.59度的地方,惜合月时两天体都在地平面下而不得见。20时左右在西南天空观看,一弯月龄6.4的蛾眉月位于中国二十八宿的角宿与亢宿之间(都属于现代88星座中的室女座)。月球与角宿一的距离已经拉开到6.2度远;上方有颗较暗的恒星,那是亢宿一,距离月球5.4度。下一次角宿一合月发生在9月27日傍晚,但条件不如这次的好。

2022/8/4 水星合轩辕十四 ★

8月4日13:09水星合轩辕十四(视赤经10h09m32s),地心所见水星在轩辕十四以北0.74度的地方,此时为白昼无法观测。傍晚时它们的位置很低,受暮光的影响,肉眼很难看到。水星视直径5.4角秒,视星等-0.4等,相位0.8,有兴趣者,可尝试在西方附近无高山、无建筑物遮挡处,用望远镜挑战看看。请注意避开太阳!

2022/8/4 七夕 ★

在中国神话故事中,相传牛郎、织女两人被玉皇大帝分隔两地,只有在每年农历七月初七时,天上的喜鹊化作鹊桥将银河的两岸连结起来,牛郎织女这对情人才能相会。这段故事其实就构成了夏季观星最容易辨认的三颗亮星——“夏季大三角”,牛郎星(牵牛星、河鼓二、天鹰座α星)、织女星(天琴座α星)、天津四(天鹅座α星),分别代表着牛郎、织女和喜鹊。

传统的七夕

2022年8月4日

2023年8月22日

2024年8月10日

2025年8月29日

2026年8月19日

2027年8月8日

2028年8月26日

2029年8月16日

2030年8月5日

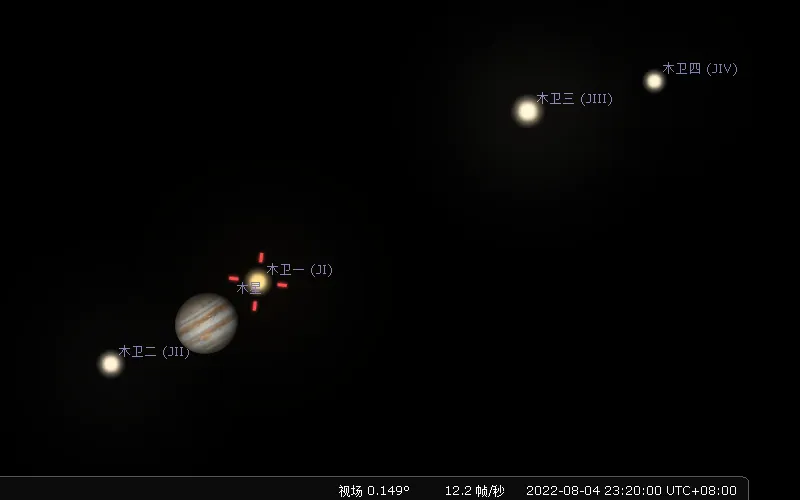

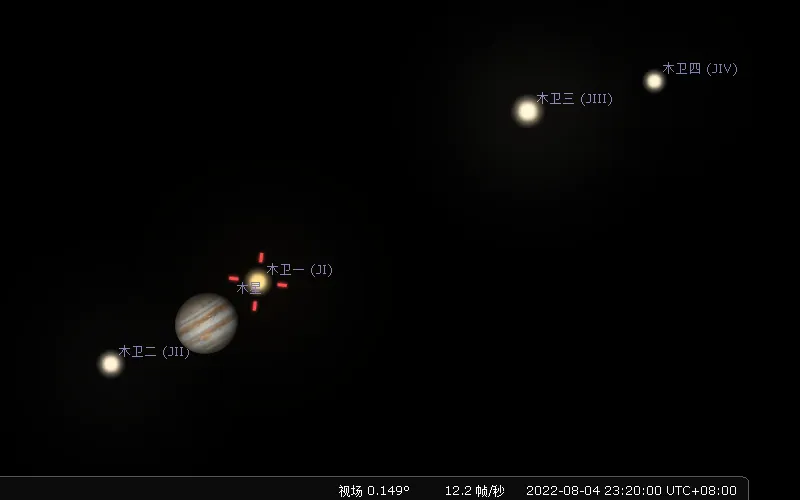

2022/8/4 木卫一食 ★

8月4日深夜,木卫一进入木星影子里,形成食。23时23.3分木卫一食始,视星等由5.3等减光至18.3等。可用小型天文望远镜追踪观测木卫一。木卫一是已知太阳系中火山活动最频繁的卫星。

正像天文望远镜所见的木卫一示意图。

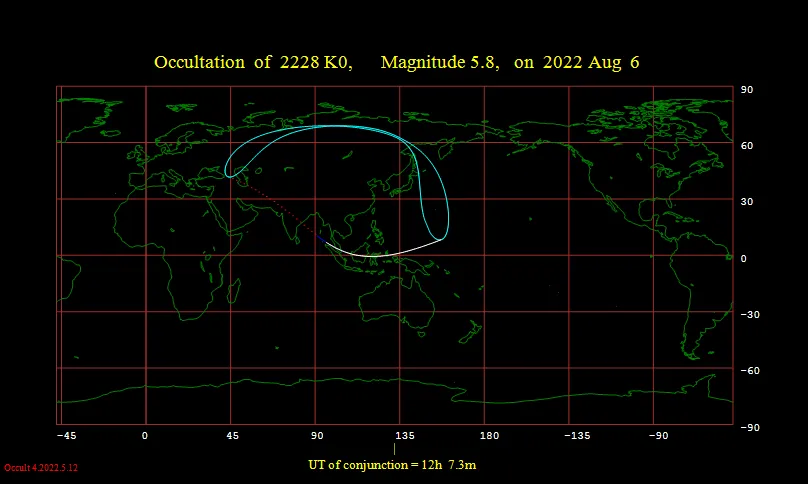

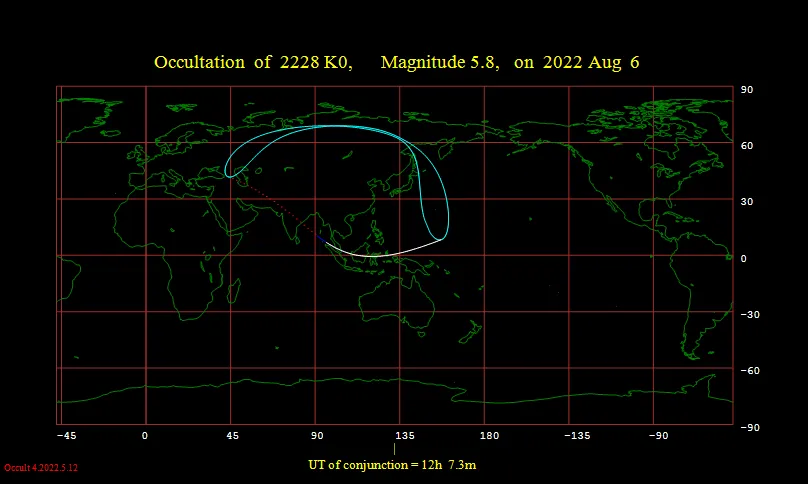

2022/8/6 月掩天秤座HIP 76569

8月6日20时前后,月掩天秤座HIP 76569(5.8等),恒星从月球暗缘掩入。月龄8.5(盈凸月)。可用小型天文望远镜追踪观测。

2022/8/7 心宿二合月 ★

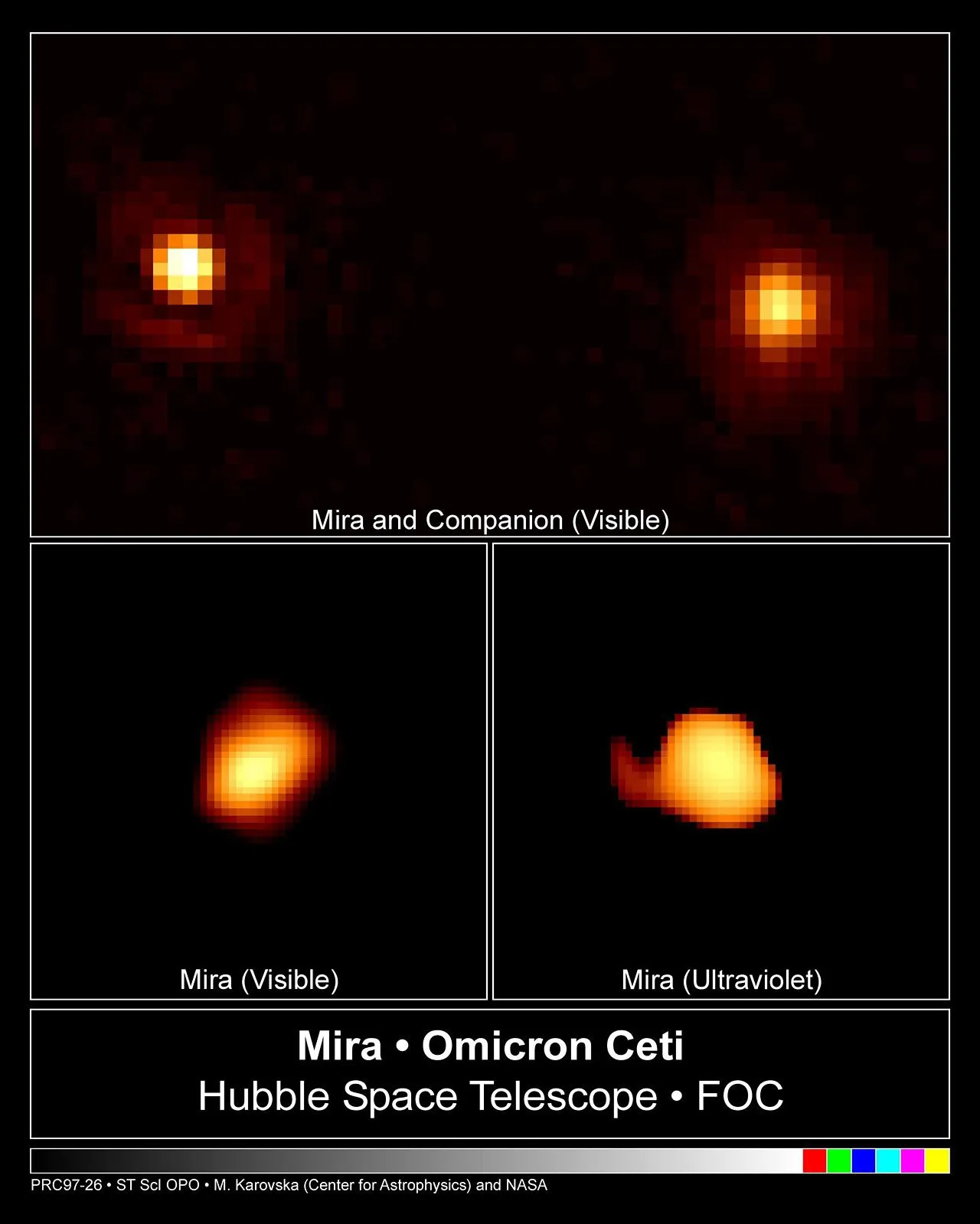

8月7日17:02心宿二合月(视赤经16h30m48s),地心所见心宿二在月球以南2.77度的地方,相当于手臂打直后,食指与中指两指合并顶端的宽度。日落后可见月龄9.6的盈凸月悬挂于南方天空。心宿,二十八宿之一,是东方七宿(角、亢、氐、房、心、尾、箕)第五宿。心为火,是夏季第一个月应候的星宿。心是龙心。心星,即著名的心宿二(天蝎座α星),古代称之为“大火”,它是一颗红超巨星,呈红色,是一等星。“七月流火”出自《诗经·国风·豳风》,指农历七月后,“大火”逐渐偏西下沉,故称“流火”。表示夏去秋来,寒天将至。下一次心宿二合月在9月3日。

2022/8/7 立秋 ★

8月7日20时29分立秋,太阳视黄经135°,太阳视赤纬+16°20′。我国传统的四季划分方法,是根据天象变化来划分,以二十四节气中的“四立”(立春、立夏、立秋、立冬)作为四季的始点。秋季是以立秋(斗指西南,太阳黄经135°)为始点,至立冬结束。其起始与结束,是天体运行的结果,与人为无涉。《历书》曰:“斗指西南维为立秋,阴意出地始杀万物,按秋训示,谷熟也。”

现在划分四季常根据气温变化划分,采用的是近代气候学家张宝堃前辈于1934年提出的“候平均气温”划分,按候平均气温法,当地日平均气温连续五天稳定在22℃以下时才算气象入秋。

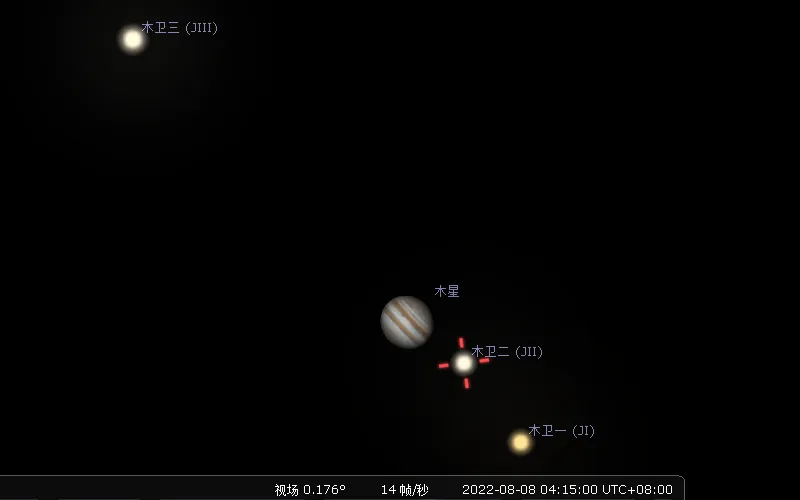

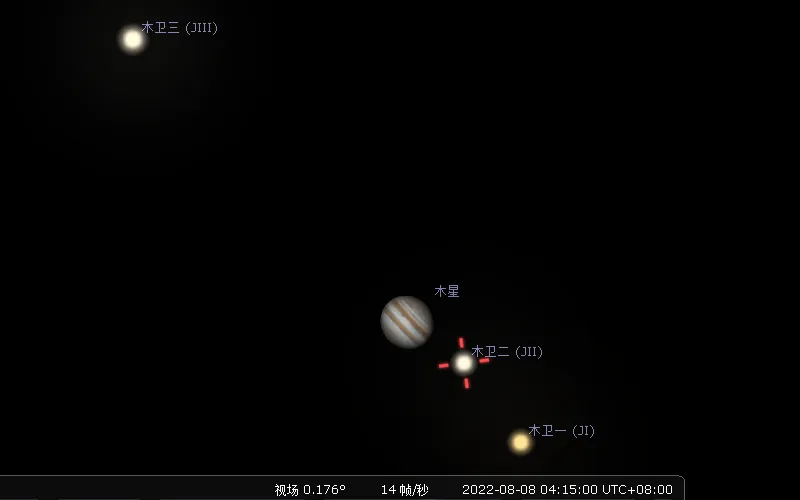

2022/8/8 木卫二食 ★

木卫二是太阳系第六大卫星,稍比月球小。8月8日凌晨,木卫二进入木星影子里,形成食。4时17.7分木卫二食始,视星等由5.4等减光至18.4等。可用小型天文望远镜追踪观测木卫二。木卫二表面布满了冰层,冰层下有海洋,它比地球上最深的海洋还要深96公里。

正像天文望远镜所见的木卫二示意图。

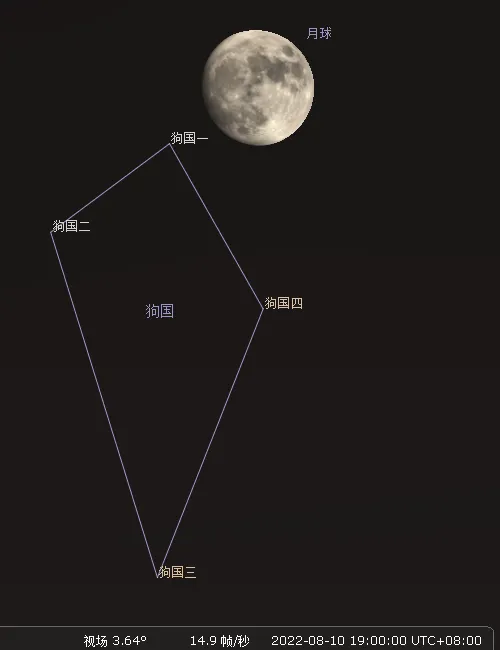

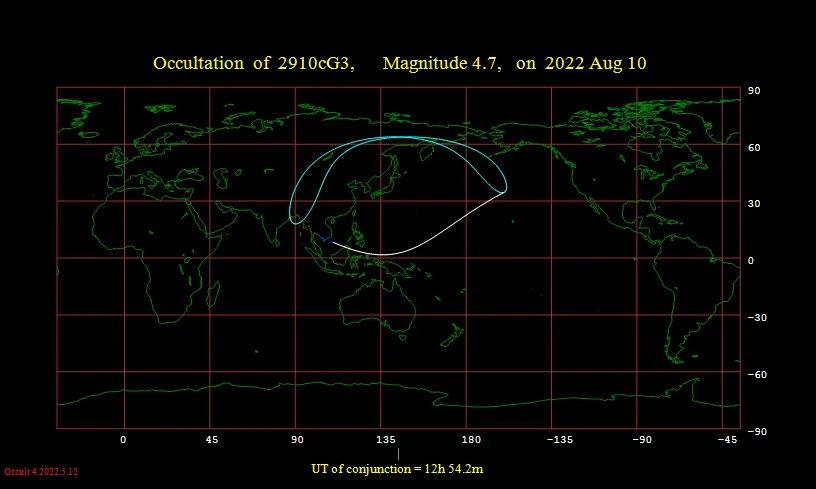

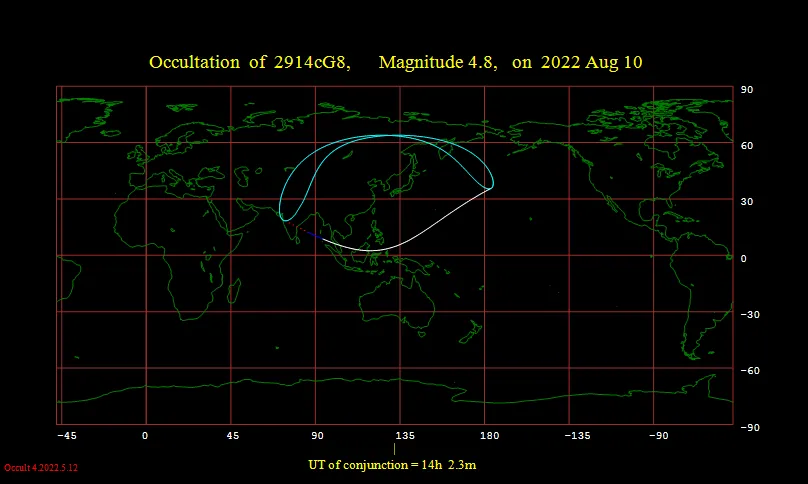

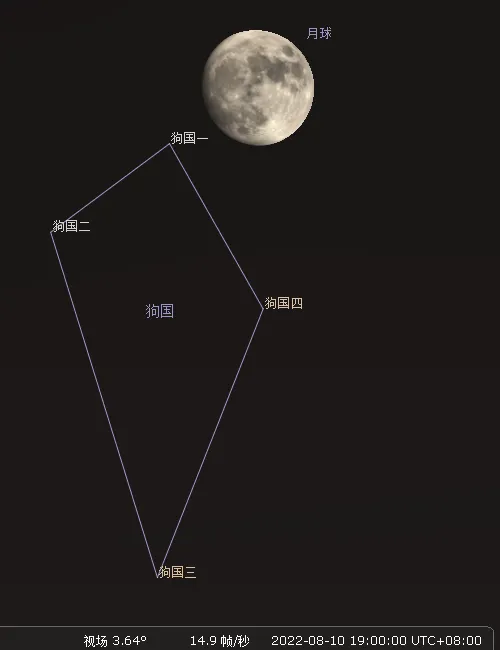

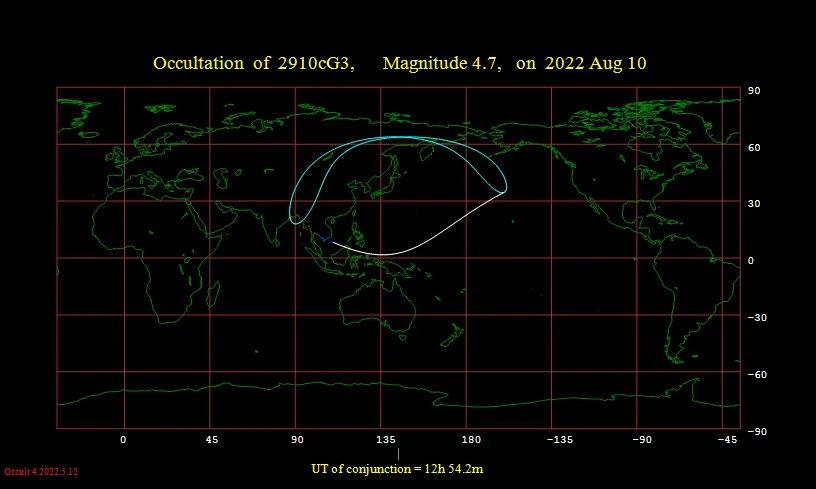

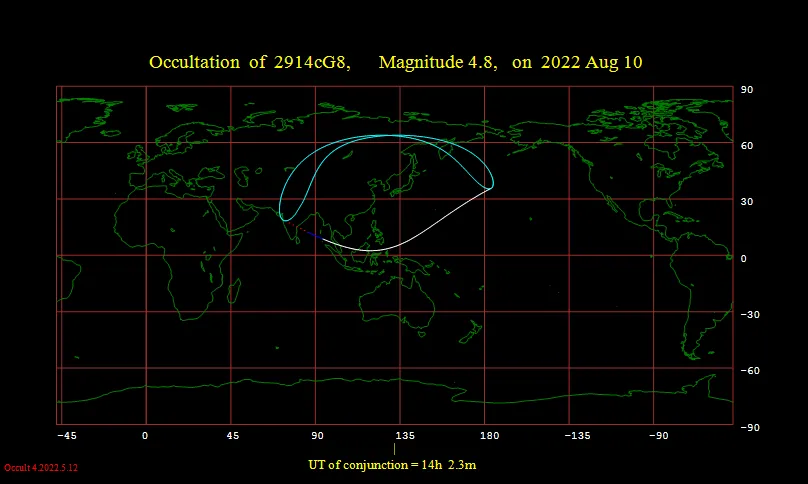

2022/8/10 月掩狗国一、月掩狗国二 ★

8月10日傍晚19时前后,月球先后遮掩狗国一(人马座ω星,4.7等)、狗国二(人马座60,4.8等),恒星从月球暗缘掩入、亮缘复出,月龄13(盈凸月)。狗国一是一颗G型次巨星,位于飞弹螺星群(中国古代星官称为狗国)的东北边,距离地球约78光年。狗国二是一颗G型巨星,位于飞弹螺星群(狗国)的西北边,距离地球约340光年。可用小型天文望远镜于东南方追踪观测。

R2910 = omega Sagittarii = 狗国一

R2914 = 60 Sagittarii = 狗国二

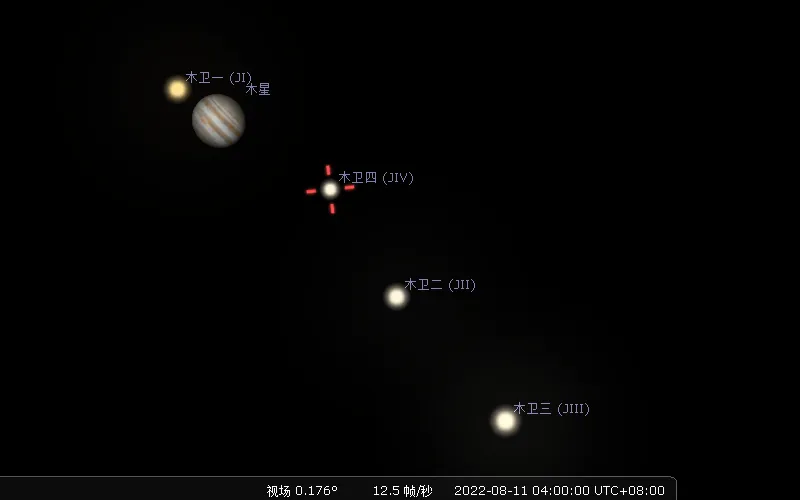

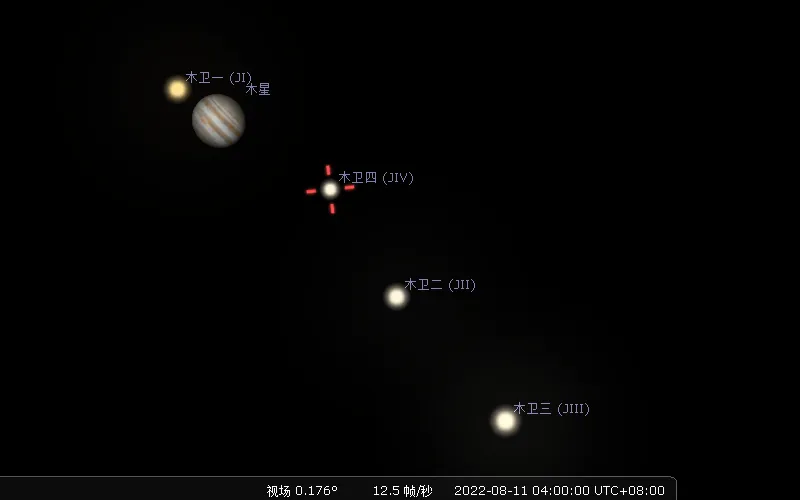

2022/8/11 木卫四食 ★

木卫四是太阳系第三大卫星,也是木星的第二大卫星,仅次于木卫三。8月11日凌晨,木卫四进入木星影子里,形成食。4时29.9分木卫四食始,5时32.0分木卫四食终。木卫四视直径1.5角秒,食始时,视星等由6.5等减光至19.0等。可用小型天文望远镜追踪观测木卫四。木卫四是同步自转卫星,永远以同一个面朝向木星。

正像天文望远镜所见的木卫四示意图。

2022/8/11 天王星西方照 ★

西方照表示该行星位于太阳以西90度的位置。这是一个转折点,标志着外行星的观测条件将越来越好。8月11日20时53分天王星西方照,日出时可见于南方。天王星视直径3.6角秒,视星等5.8等,位于白羊座。以肉眼观察,天王星的表面呈现淡蓝色,这是因为它的甲烷大气吸收了大部分的红色光谱所导致。天王星是已知太阳系内大气层最冷的行星,最低温度为49K(-224℃)。

2022/8/12 中元节赏年度第三大满月 ★★★★

8月12日(中元节)9时36分满月,由于该时发生于月球过近地点(8月11日1时09分)之后仅相差32.45个小时。满月时月球距离地球36万1411.857公里,月面视直径33.052角分,虽比前两次大满月6月14日的33.399角分及7月14日的33.42角分略小,但这次满月的月面视觉上也会感觉比较大。

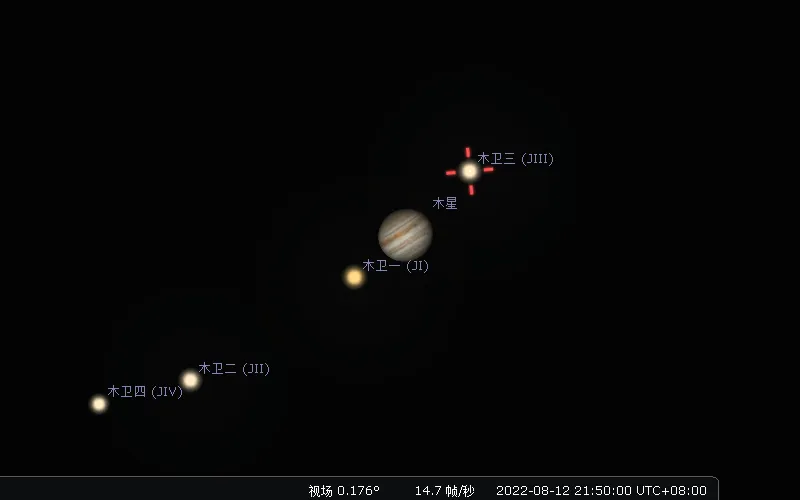

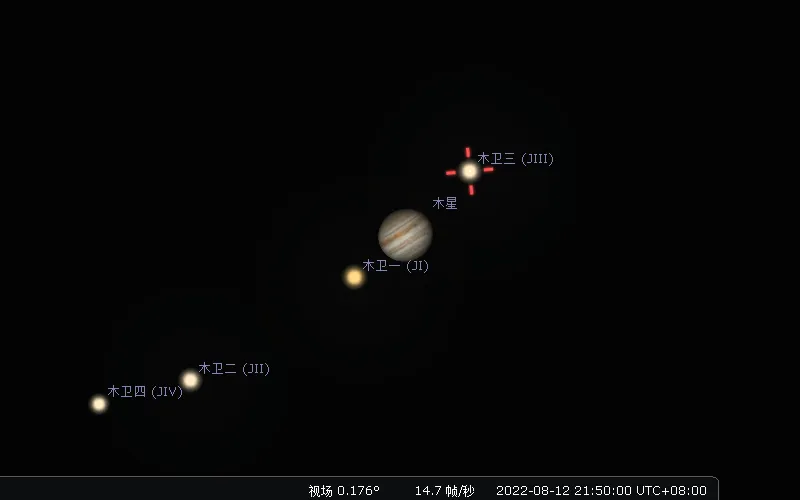

2022/8/12 木卫三食 ★

木卫三是太阳系中最大的卫星,直径比水星大。8月12日深夜,木卫三进入木星影子里,形成食。12日21时54.3分木卫三食始,13日0时55.9分木卫三食终。木卫三视直径1.7角秒,食始时,视星等由4.7等减光至17.7等。可用小型天文望远镜追踪观测木卫三。木卫三是我们所知的唯一拥有磁场的卫星。

正像天文望远镜所见的木卫三示意图。

2022/8/12 土星合月 ★

8月12日11:56土星合月(视赤经21h39m34s),地心所见土星在月球以北3.91度的地方,惜合月时两天体都在地平面下而不得见。凌晨2时左右朝西南方观看,明亮的盈凸月位于摩羯座,犹如一盏夜灯;上方有一颗亮度0.3等、呈现淡黄色的土星相伴。二者垂直排列,距离相当于手臂打直后,一个拳头的宽度。若利用小型天文望远镜,还能看见美丽的土星环。下一次土星合月在9月8日。

2022/8/13 英仙座流星雨极大期(ZHR~100,条件差)★★

英仙座流星雨(Perseids,00007 PER)是年度中最受欢迎的流星雨,出现于每年的7月14日至9月1日之间,在8月12日或13日流星数量会达到最大值。今年极大期预估将发生在北京时间的8月13日上午9时~10时之间,因此在8月12日及13日晚间21时辐射点升起后至翌日天亮前即有机会见到较多的英仙座流星出现。但今年8月12日的满月严重影响到极大期前后的观测,明亮的月光会淹没稍暗的流星,导致原每小时可见数十颗的数量变得很少(可能个位数),让今年的这场盛夏夜流星秀因而暗淡。

英仙座流星雨以其活动时间长而闻名。即使极大日的观测条件很差,在此之前和之后您都可以静候流星的出现。英仙座流星雨是全年火流星出现比例最高的流星雨,所以请不要放弃。

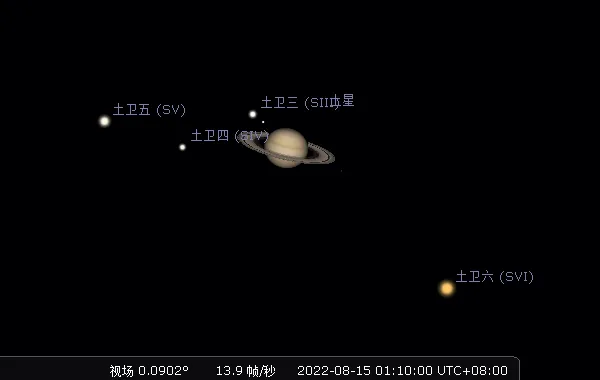

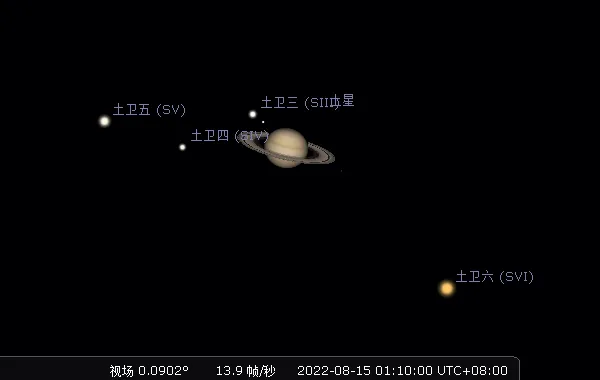

2022/8/15 土星冲日 ★★★

8月15日1时10分土星冲日(视黄经差180°),视星等+0.3等、视直径18.8角秒。土星位于摩羯座内,日没时自东偏南方升起,午夜前后过中天。土星的观测不受月光影响,只要不被云层干扰即可,在望远镜放大的视场中,美丽的土星环是最独特且最容易看到的特征;环绕其旁的泰坦卫星(土卫六),也是我们在望远镜中主要辨识的目标。公众可利用居住当地有开放的天文台,或天文相关协会活动时开放的天文望远镜观赏。观看时机并不限于8月15日冲日当天,在前后一个月内观看效果差异不大。

2022/8/15 木星合月 ★★

8月15日17:42木星合月(视赤经0h32m34s),地心所见木星在月球以北1.86度的地方。22时左右朝东方低空观看,-2.8等的木星位于月球上侧,距离已经拉开至2.9度,木星是如此明亮,即使在明亮的月球旁,也能清楚地看到它。下一次木星合月在9月11日。

2022/8/18 天鹅座κ流星雨极大期(ZHR~3)★

英仙座流星雨过了极大期之后,天鹅座κ流星雨(kappa Cygnids,00012 KCG)(κ读作kappa)也迎来极大期。平均天顶每时出现率ZHR最多也只有3到5左右,是微弱的小流星雨。最佳观测期在8月17日深夜到18日凌晨,整夜可见。今年的极大时刻是18日14时左右。但是,本来出现数很少,在意极大时刻可能也没什么意义。由于天鹅座κ流星雨与英仙座流星雨的活动期间重合,观测时要仔细分辨来自哪一群。

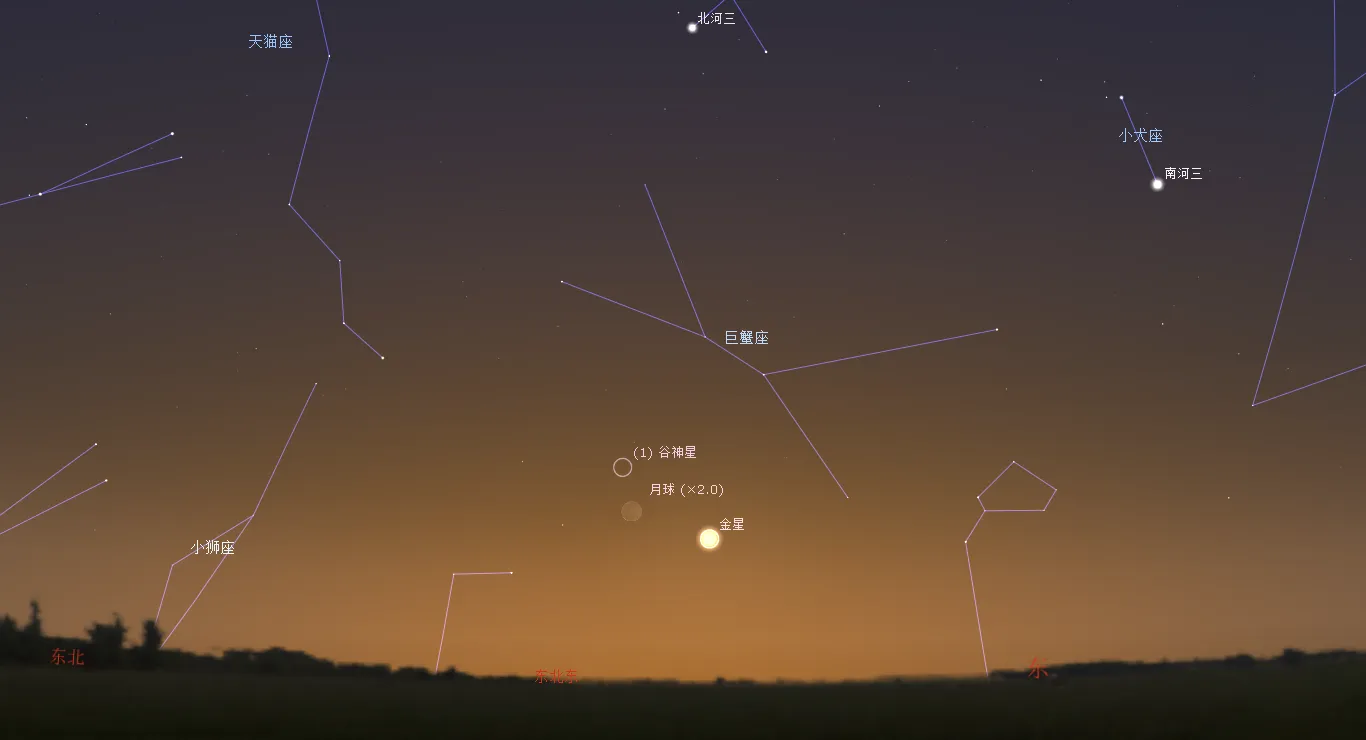

2022/8/18 金星合鬼星团 ★★★

8月18日0时金星合鬼星团,地心所见金星在鬼星团以南0.9度的地方。中国古称鬼宿星团(Praesepe)为“积尸气”,西方称它为蜂窝星团(Beehive),罗马时代称为秣槽,是位于巨蟹座内的疏散星团。鬼星团M44是一个移动星团,正远离地球而去。8月中旬日出前可用双筒或小型天文望远镜观测。8月18日金星最接近M44,距离不到1度!日出前位于东偏北方低空。

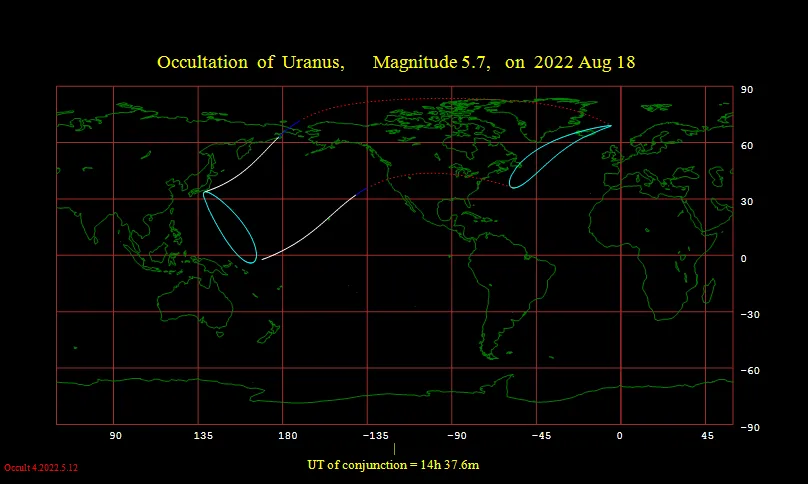

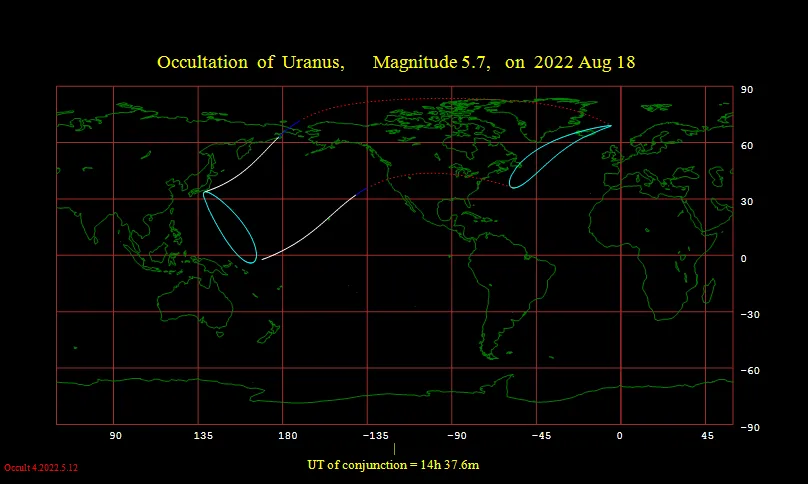

2022/8/18 天王星合月(北太平洋可见月掩天王星)

8月18日22:38天王星合月(视赤经3h06m13s),地心所见天王星在月球以南仅0.56度的地方,北太平洋地区可见月掩天王星。

Uranus = 天王星

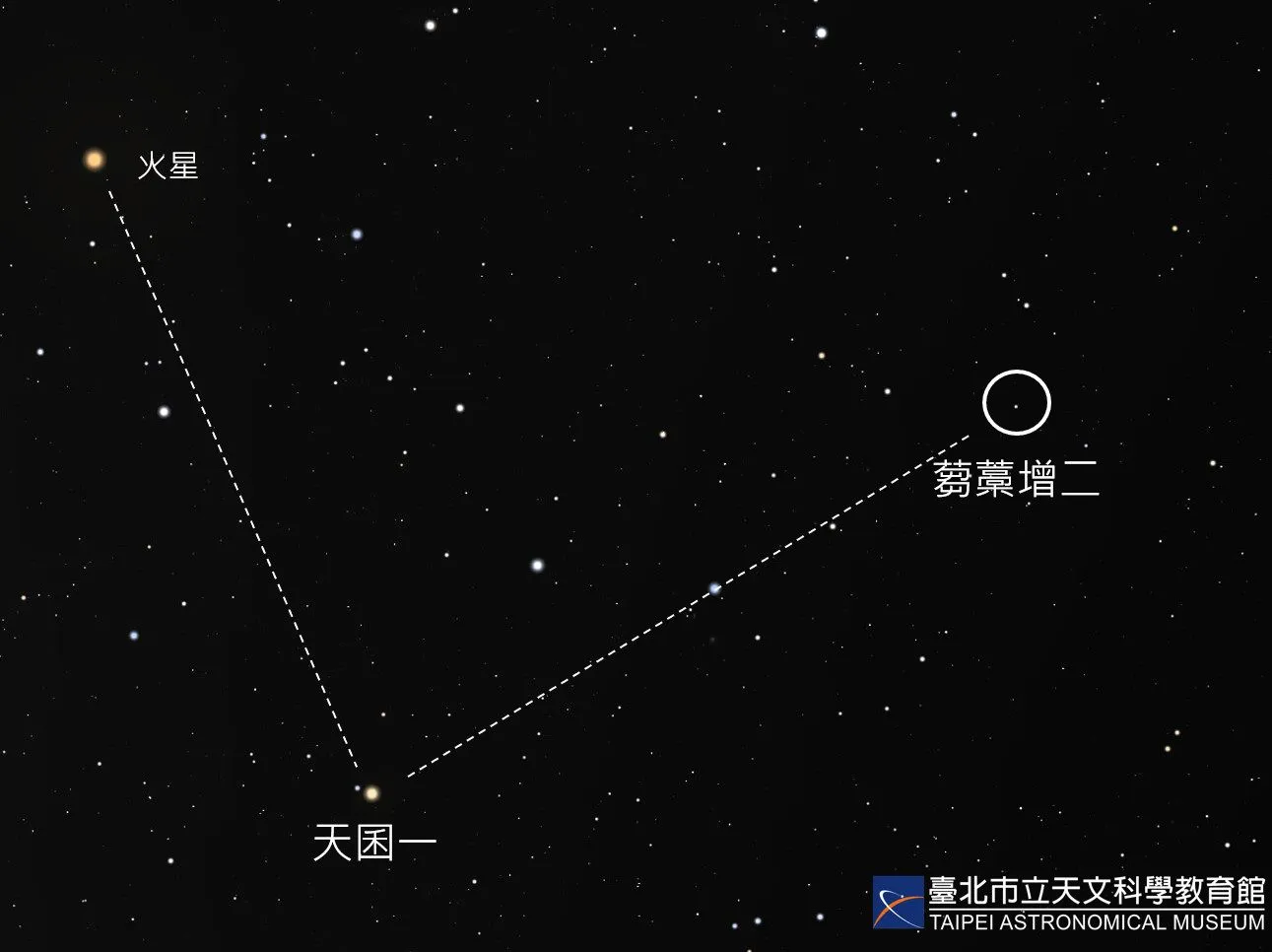

2022/8/19 火星合月 + 8/20 毕宿五合月 ★★

8月19日12:36下弦;20:17火星合月(视赤经3h50m38s),地心所见火星在月球以南2.68度的地方;20日18:24毕宿五合月(视赤经4h37m12s),地心所见毕宿五在月球以南7.60度的地方,不过合月时都在地平面下而不得见。20日1时左右向东看,有一个半月形的月亮。一颗火星在右边,间隔大约4度远,看起来它们并排排列。火星将于12月1日最接近地球,目前亮度已经达到0.0等。因此,未来应该关注火星和月球的接近。下一次火星合月在9月17日。

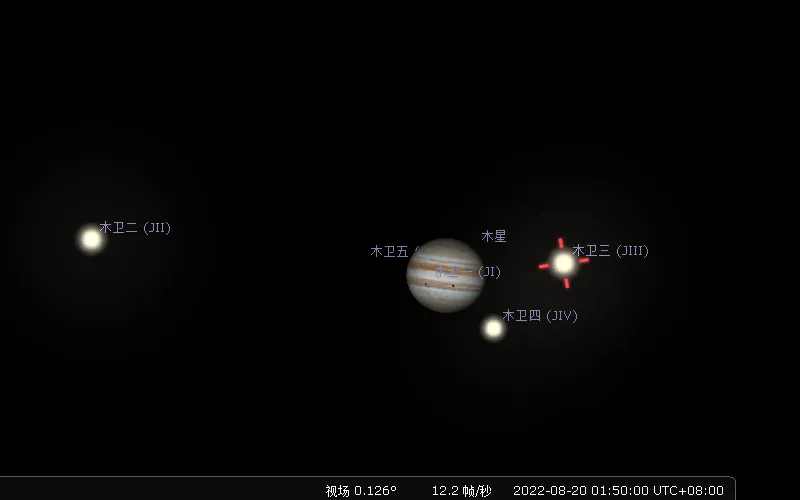

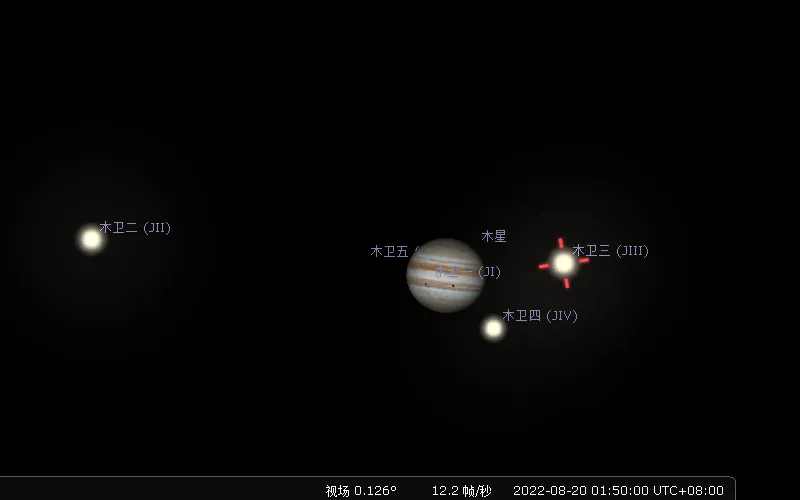

2022/8/20 木卫三食 ★

木卫三是太阳系中最大的卫星,直径比水星大。8月20日凌晨,木卫三进入木星影子里,形成食。1时55.2分木卫三食始,4时55.6分木卫三食终。木卫三视直径1.7角秒,食始时,视星等由4.7等减光至17.7等。可用小型天文望远镜追踪观测木卫三。

正像天文望远镜所见的木卫三示意图。

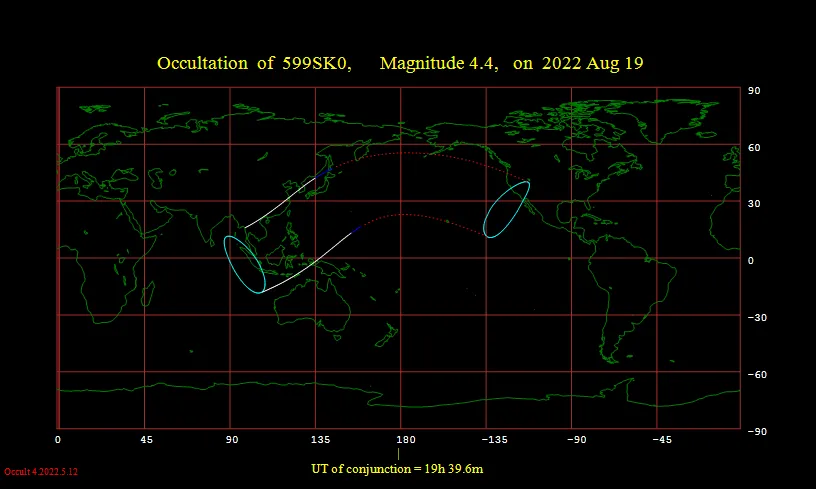

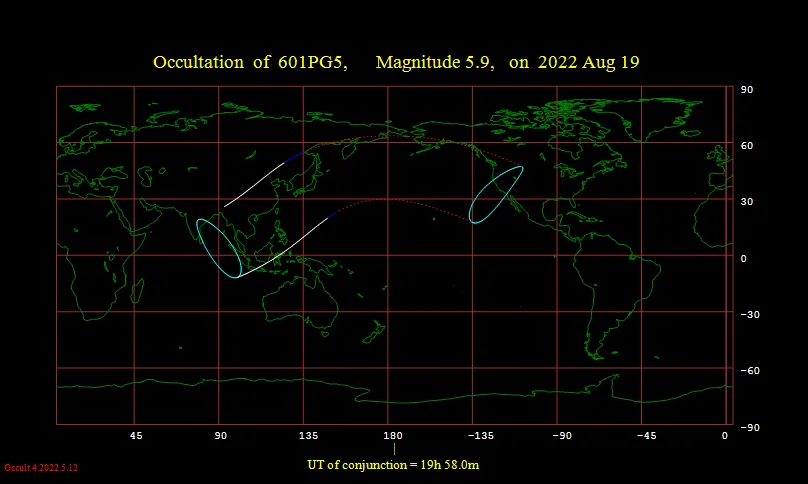

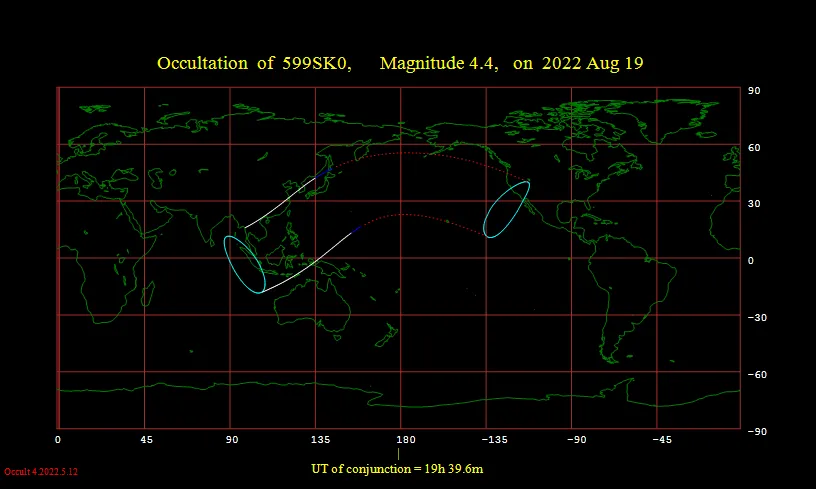

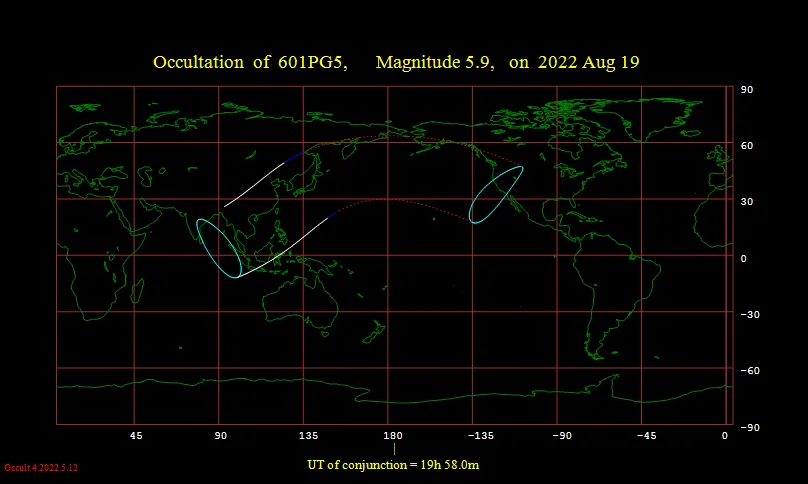

2022/8/20 月掩月 + 月掩月增一 ★

月掩月?没错!8月20日2时前后,月龄22.7的残月先后遮掩月(金牛座37,4.4等)、月增一(金牛座39,5.9等)。恒星从月球亮缘掩入、暗缘复出。可用小型天文望远镜追踪观测。

R599 = 37 Tauri = A Tauri = 月

R601 = 39 Tauri = 月增一

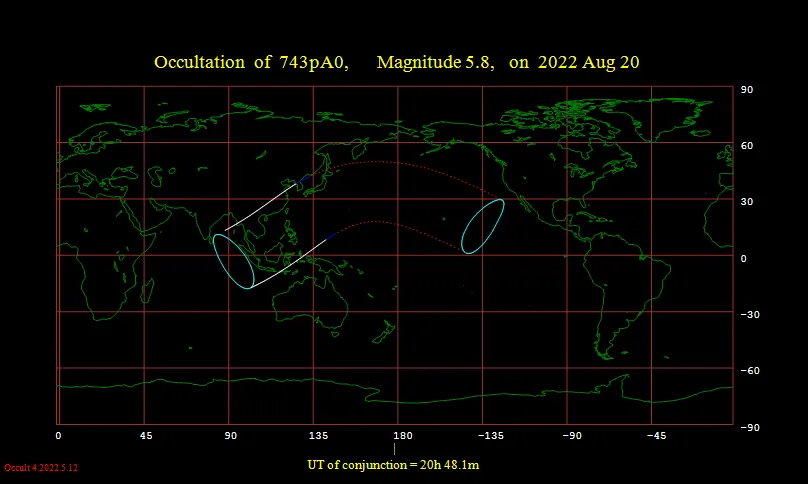

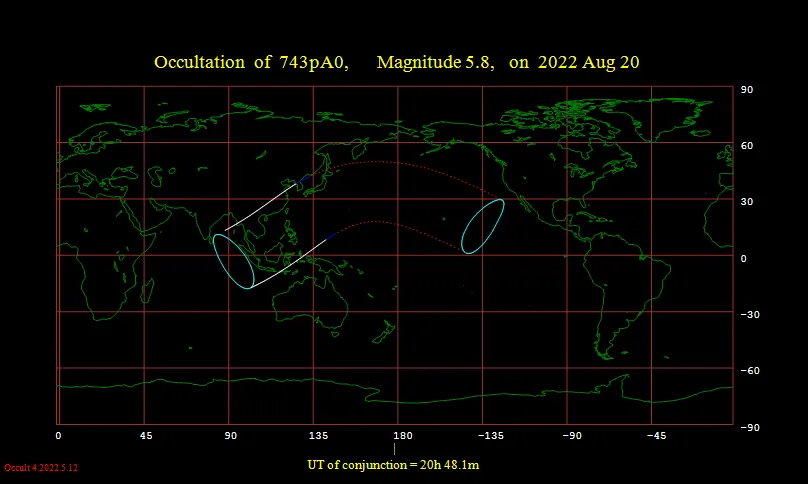

2022/8/21 月掩诸王增二

8月21日4时前后,月掩诸王增二(金牛座98,5.8等),恒星由月球亮缘掩入、暗缘复出。月龄23.6的残月。可用小型天文望远镜追踪观测。

R743 = 98 Tauri = 诸王增二

2022/8/23 灶神星冲日 ★

8月23日2时55分灶神星冲日(视黄经差180°),视星等5.8等。是一年中观测4号小行星灶神星的最佳时机。灶神星是第四颗被发现、也是最亮的一颗小行星,1807年由德国天文学家奥伯斯发现。

2022/8/23 处暑 ★

8月23日11时16分处暑,太阳视黄经150°,太阳视赤纬+11°28′。处暑,七月中。处,止也。暑气至此而止矣。

2022/8/24 北河三合月 ★

8月24日08:53北河三合月(视赤经7h46m40s),地心所见北河三在月球以北2.09度的地方。日出前可见于东方。

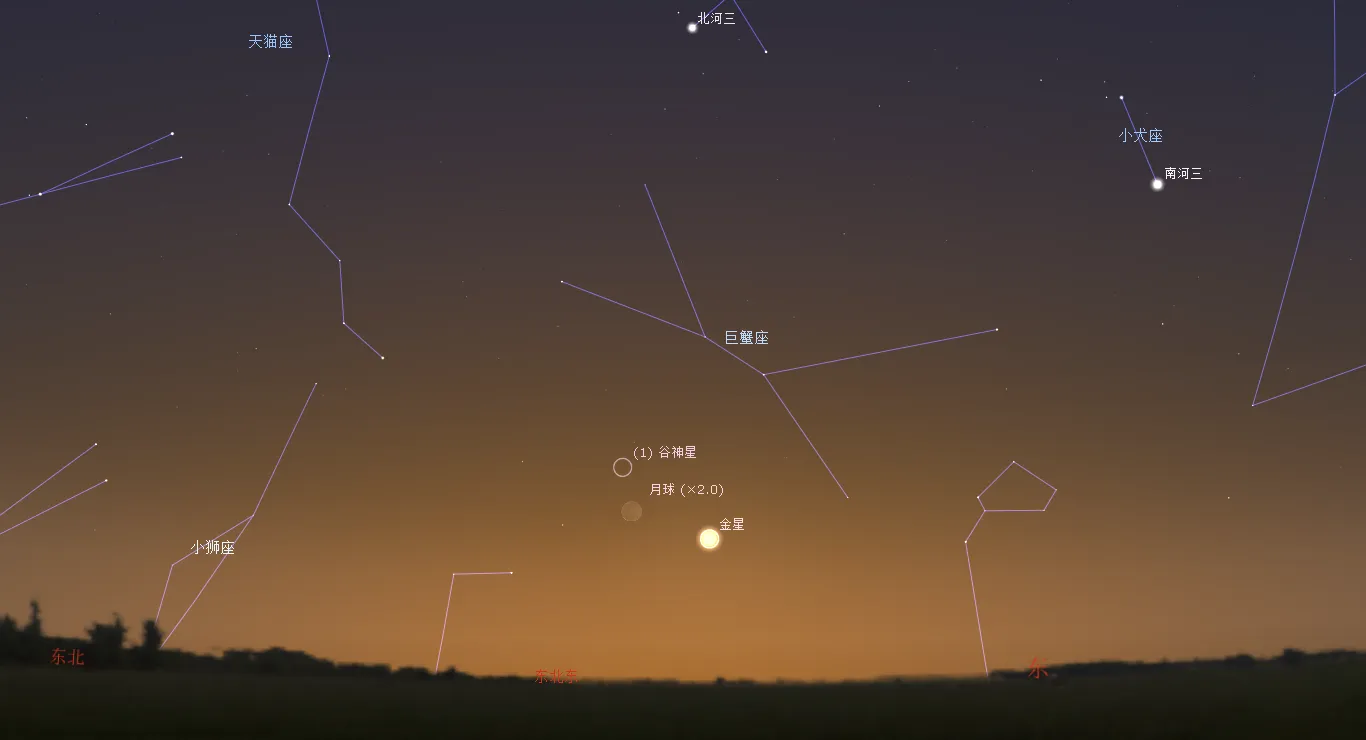

2022/8/26 金星合月 ★

8月26日04:57金星合月(视赤经9h20m09s),地心所见金星在月球以南4.29度的地方。日出前可见于东方。下一次金星合月在9月25日。

2022/8/27 轩辕十四合月(不推荐)

8月27日05:25轩辕十四合月(视赤经10h09m33s),地心所见轩辕十四在月球以南4.74度的地方,日出时接近太阳难以观测。

2022/8/27 火星西方照 ★

西方照表示该行星位于太阳以西90度的位置。这是一个转折点,标志着外行星的观测条件将越来越好。8月27日13时27分火星西方照,日出时位于南方。

2022/8/28 水星东大距 ★★

水星东大距的时间为28日0时14分,最大离角27.3度、视星等+0.2等。位于室女座内,日没后位于西偏南方低空。

2022/8/29 水星合月

8月29日18:51水星合月(视赤经12h07m52s),地心所见水星在月球以南6.64度的地方。傍晚时它们的位置很低,受暮光的影响,肉眼很难看到,可尝试使用望远镜寻找,注意避开太阳。下一次水星合月在9月25日,但接近太阳,无法观测。

2022/8/31 角宿一合月 ★

8月31日11:35角宿一合月(视赤经13h26m22s),地心所见角宿一在月球以南4.35度的地方。日落时可见月龄4的蛾眉月,犹如小船,位于西方低空;下方就是角宿一。

详细天象

01日 17时27分 天王星合火星,天王星在火星以北1.37度

02日 09时 金星过升交点,日心黄纬0度

02日 20时09分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

03日 半人马座T星极大(半规则变星,5.68.4等,周期181日)

03日 02时29分 月球过天赤道,进入南半球

04日 七夕

04日 00时50分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04日 06时01分 角宿一合月,角宿一在月球以南4.59度

04日 13时09分 水星合轩辕十四,水星在轩辕十四以北0.74度

05日 19时07分 上弦

06日 波江座η流星雨极大期(ZHR<2),波江座η流星雨(eta Eridanids,00191 ERI)出现日期介在7月10日至9月10日之间,速度64km/s(中速)

06日 03时 C/2022 F1 (ATLAS)阿特拉斯彗星通过近日点

06日 04时30分 月球过降交点

06日 20时 月掩天秤座HIP 76569(5.8等),恒星从月球暗缘掩入

06日 22时 P/2022 C2 (PanSTARRS)泛星彗星通过近日点(周期14.9年,木星族)

07日 17时02分 心宿二合月,心宿二在月球以南2.77度

07日 20时29分 立秋,太阳视黄经135°,太阳视赤纬+16°20′

07日 20时47分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

08日 仙女座W星极大(6.714.6等,周期397日)

08日 19时35分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09日 14时34分 月球视赤纬最南-27°01.5′

10日 狐狸座R星极大(米拉变星,7.014.3等,周期137日)

10日 00时16分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10日 19时 127P/Holt-Olmstead彗星通过近日点(周期6.4年,木星族)

10日 20时58分 冥王星合月,冥王星在月球以北2.54度

10日 19时 月掩狗国一(人马座ω星,4.7等),恒星从月球暗缘掩入

10日 21时 月掩狗国二(人马座60,4.8等),恒星从月球暗缘掩入

11日 01时09分 月球过近地点:359828km

11日 07时 100P/Hartley哈特雷1号彗星通过近日点(周期6.4年,木星族)

11日 20时53分 天王星西方照,日出时位于南方

12日 宝瓶座δ北流星雨极大期(ZHR<2),宝瓶座δ北流星雨(Northern delta Aquariids,00026 NDA)活动日期介在8月2日至8月17日之间,亮度指标r=3.4(暗淡),速度40km/s(中速)

12日 02时17分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

12日 05时 119P/Parker-Hartley帕克-哈特雷彗星通过近日点(周期7.4年,木星族)

12日 08时 335P/Gibbs吉布斯8号彗星通过近日点(周期6.8年,木星族)

12日 09时36分 望([美]鲟鱼月),农历七月十五

12日 11时56分 土星合月,土星在月球以北3.91度

13日 09时 英仙座流星雨极大期(ZHR100),英仙座流星雨(Perseids,00007 PER)是年度三大流星雨之一,出现日期介在7月17日至8月24日之间,亮度指标r=2.2(明亮),速度59km/s(中速),α=48°,δ=+58°,母天体109P/Swift-Tuttle斯威夫特-塔特尔彗星

13日 20时 水星过降交点,日心黄纬0度

13日 11时34分 智神星合参宿七,2号小行星智神星在参宿七以南3.60度

14日 19时00分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

14日 17时53分 海王星合月,海王星在月球以北3.09度

14日 20时22分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

14日 23时06分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

15日 01时10分 土星冲日,0.3等,视直径18.8″,是一年中观察土星的最佳时机

15日 17时40分 月球过天赤道,进入北半球

15日 17时42分 木星合月,木星在月球以北1.86度

15日 23时41分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

16日 16时 4号小行星灶神星与宝瓶座行星状星云NGC 7293螺旋星云最接近(01°48′)

17日 水蛇座β流星雨极大期(ZHRVar.),水蛇座β流星雨(beta Hydrusids,00198 BHY)活跃日期介在8月15日至8月19日之间,亮度指标r=2.6(明亮),速度23km/s(慢速)

17日 19时54分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

18日 00时 金星合鬼星团,金星在鬼星团以南0.9度

18日 06时43分 4号小行星灶神星最近地球,1.282302天文单位,6.0等

18日 14时 天鹅座κ流星雨极大期(ZHR3),天鹅座κ流星雨(kappa Cygnids,00012 KCG)出现日期介在8月3日至8月25日之间,亮度指标r=3.0(暗淡),速度25km/s(慢速),α=286°,δ=+59°

18日 18时59分 月球过升交点

18日 19时 437P/PanSTARRS泛星彗星通过近日点(周期9.7年,木星族)

18日 22时38分 天王星合月,天王星在月球以南0.56度(北太平洋可见月掩天王星)

19日 04时 P/2014 R5 (Lemmon-PanSTARRS)莱蒙-泛星彗星通过近日点(周期8.2年,木星族)

19日 11时 442P/McNaught麦克诺特彗星通过近日点(周期11.1年)

19日 12时36分 下弦

19日 19时23分 昴宿六合月,昴宿六在月球以南3.03度

19日 20时17分 火星合月,火星在月球以南2.68度

20日 02时 月掩月(金牛座37,4.4等),恒星由月球暗缘复出

20日 03时 月掩月增一(金牛座39,5.9等),恒星由月球暗缘复出

20日 18时24分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南7.60度

20日 18时25分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

21日 04时 月掩诸王增二(金牛座98,5.8等),恒星由月球暗缘复出

21日 10时 宝瓶座ι北流星雨极大期(ZHR3),宝瓶座ι北流星雨(Northern iota Aquariids,00033 NIA)出现日期介在8月11日至8月31日之间,亮度指标r=3.2(暗淡),速度31km/s(慢速)

21日 19时57分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

21日 23时06分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

22日 08时 2号小行星智神星与猎户座大星云最接近(00°56′)

22日 23时08分 月球视赤纬最北+27°06.2′

23日 02时55分 灶神星冲日,5.8等

23日 03时47分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

23日 05时52分 月球过远地点:405418km

23日 06时 水星过天赤道,进入南半球

23日 11时16分 处暑,太阳视黄经150°,太阳视赤纬+11°28′

24日 04时 天王星视赤纬最北+17°06′

24日 05时21分 水星过远日点,距离太阳0.467天文单位

24日 08时53分 北河三合月,北河三在月球以北2.09度

24日 23时13分 天王星留(视赤经03.10h),转为逆行

25日 白羊座R星极大(米拉变星,7.114.3等,周期186日)

25日 00时 107P/Wilson-Harrington威尔逊-哈灵顿彗星通过近日点(周期4.3年,阿波罗小行星)

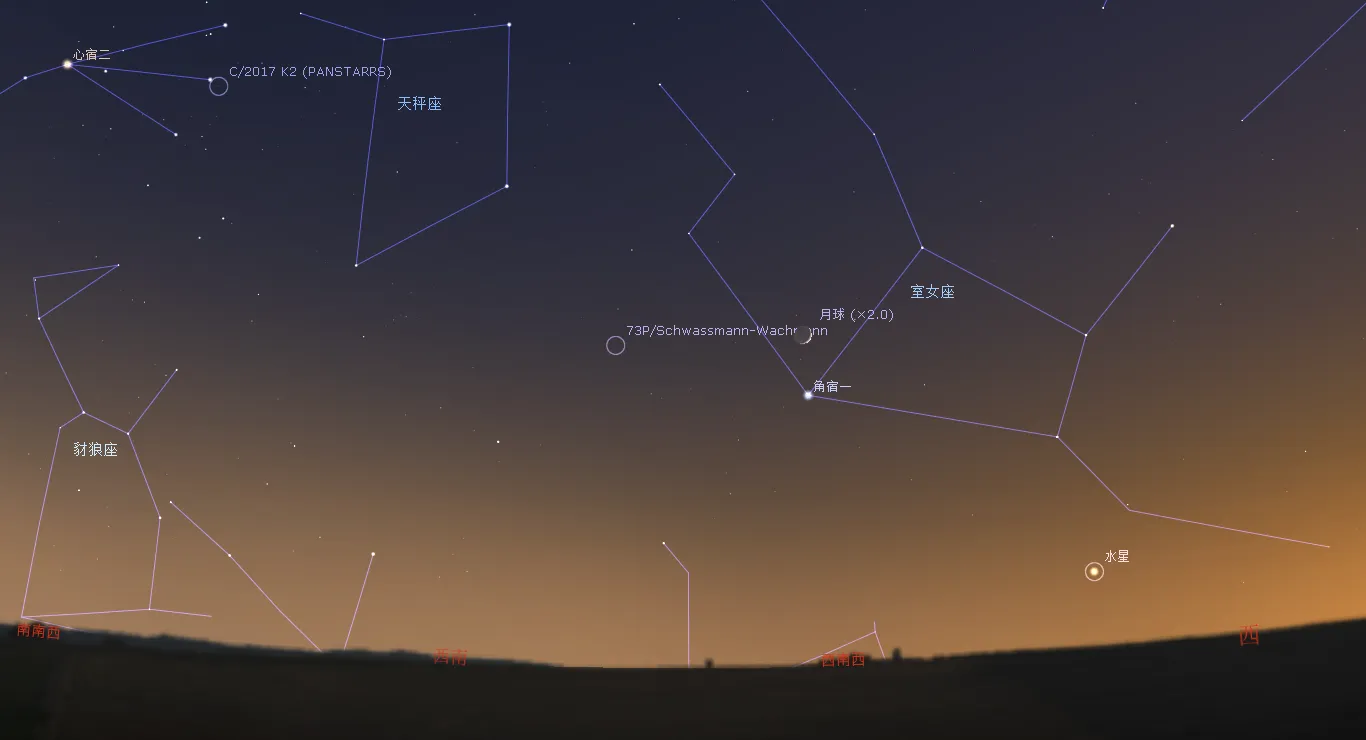

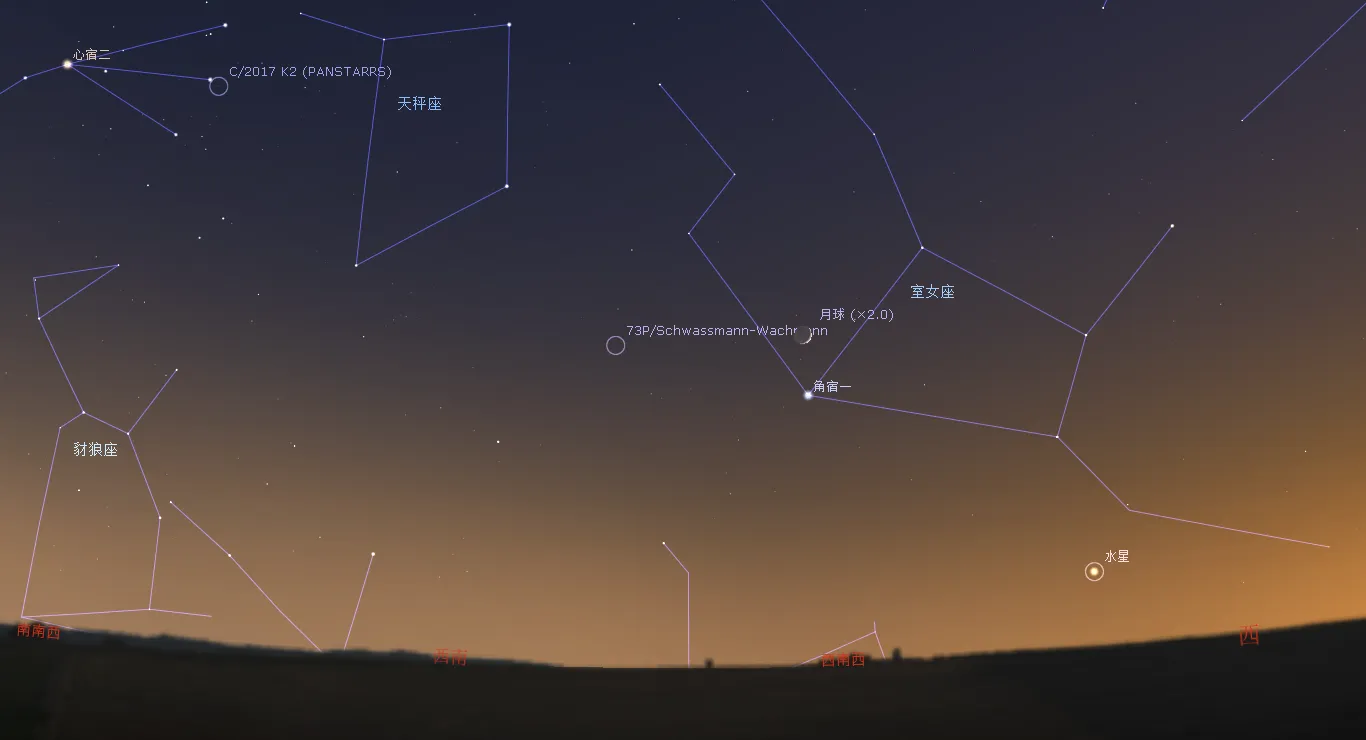

26日 03时 73P/Schwassmann-Wachmann施瓦斯曼-瓦赫曼3号彗星通过近日点(周期5.4年,木星族)

26日 04时57分 金星合月,金星在月球以南4.29度

26日 17时50分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

27日 05时25分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.74度

27日 13时27分 火星西方照,日出时位于南方

27日 16时17分 朔

27日 22时31分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

28日 00时14分 水星东大距,日距角27.3度,0.2等,视直径7.2″

28日 19时32分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

29日 室女座U星极大(米拉变星,7.413.5等,周期206日)

29日 八月仙王座γ流星雨极大期(ZHR<2),八月仙王座γ流星雨(August gamma Cepheids,00523 AGC)出现日期介在8月17日至9月6日之间,速度44km/s(慢速)

29日 03时12分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

29日 04时 189P/NEAT尼特10号彗星通过近日点(周期5.1年,木星族)

29日 18时51分 水星合月,水星在月球以南6.64度

30日 07时21分 月球过天赤道,进入南半球

31日 11时35分 角宿一合月,角宿一在月球以南4.35度

*注1:凡称行星合月、恒星合月、行星合恒星、行星合行星,皆指地心视赤经相同;惟合日、冲日则用地心视黄经。

*注2:瞬时中天经度是指行星合月与恒星合月、行星合恒星与行星合行星时,由北极向南极的同一地理经度的人们都能同时看到它们相合时的瞬时中天(纬度不必考虑)。例如2022/7/16/04:17土星合月(视赤经合),地处东经88.88度经线上的人们可以看到它们同时到达中天。中天即是当地的视子午线。

*注3:部分天象(彗星、流星雨、变星等)由于误差原因,无法(也不可能)精确到分钟(min)。

天象载太阳、月球和行星的动态以及其他天文现象,包括:

(1)行星的地心天象(冲日、合日、方照、留、内行星东西大距以及金星最亮、火星最近地球等)和日心天象(过近日点和远日点、纬度最北和最南、过升交点和过降交点等);

(2)日月食概况;

(3)朔、望、两弦,月球过近地点和远地点;

(4)月掩行星或掩四颗亮恒星(毕宿五即金牛座α星、轩辕十四即狮子座α星、角宿一即室女座α星、心宿二即天蝎座α星),行星合月,行星之间以及行星与五颗亮恒星(除上列四颗外,另加北河三即双子座β星)之间相合。

现把各种天象分别说明如下:

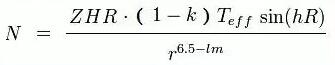

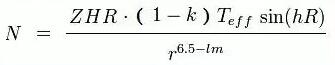

天顶每时出现率(Zenithal Hourly Rate,简称ZHR),是中国天文学会天文学名词审定委员会、全国科学技术名词审定委员会天文学名词审定委员会(统称“天文名词委”)审定发布的天文学专有名词中文译名。假设辐射点位于仰角90度的天顶,在理想情况下,一个肉眼视力能够看到6.5等星的观测者可以看见的流星数量最多的流量值。实际能看见的会低于此一数值。

ZHR不应该翻译成“每小时天顶流星数”,国际流星组织(IMO)没有“ZHN = Zenith Hourly Number(天顶每小时流星数)”、“ZHF = Zenith Hourly Flow(每小时天顶流量)”这一类的词。维基百科和百度百科根据国际流星组织2017年12月21日上架的《2018流星雨日历》中文版开始,将ZHR的中文翻译为“天顶每时出现率”。开源的星空模拟软件Stellarium(虚拟天文馆)亦在最新的0.22.2版本中更新了zh_CN和zh_HK的翻译。

流星数(Number),按照下列公式计算:

其中,N为可见流星数目(颗);Teff为观测时长;K为云量遮盖率(百分比);lm为可见最暗星星的亮度(最佳条件为6.5等,实际需考虑当地光污染因素);hR为流星雨辐射点距地平线的仰角(地平高度);r为亮度指标,r值通常介于2.0(明亮)到3.5(暗淡)之间。

晨昏蒙影:日出前和日没后由高空大气散射太阳光引起的天空发亮的现象称为晨昏蒙影;在日出前的叫做晨光,在日没后的叫做昏影。太阳中心在地平下6°时称为民用晨光始或民用昏影终,这时光线暗淡,需要人工照明。太阳中心在地平下18°时称为天文晨光始或天文昏影终,这时天空完全黑暗,可以看到目视最暗的星。

月相是月球环绕地球公转时,地球、月球、太阳之相对位置的变化,地球上的观测者从不同角度看到月球被太阳照亮的部分,造成月相盈亏圆缺之变化。月相盈亏周期平均是29.530588日,历法中之朔望月源于此。

朔、蛾眉月、上弦、盈凸月、望、亏凸月、下弦,残月分别是月球视黄经超过太阳视黄经0、45、90、135、180、225、270、315度的时刻。

阴历是按月球的月相周期来安排的历法,它的一年有12个朔望月,约354或355日。主要根据月球绕地球运行一周时间为一个月,称为朔望月,大约29.530588日,大月有30日、小月有29日。

月龄是指从新月为起始,在一个朔望月周期内,出现各种月相所经历的天数。月龄的数值通常用带一位小数的数字表示,比如月龄7.4是上弦月,月龄14.8是满月,月龄22.2是下弦月。因此月龄和阴历是有关连的,只不过阴历只显示朔望月每日的整数,而月龄是计算月相所经历的天数,为求更加准确,很多时会显示至小数后一个位(甚至几个位)。如果知道确实的月龄,便能推算出当时月球大致的形状、出没时刻及所在方位。

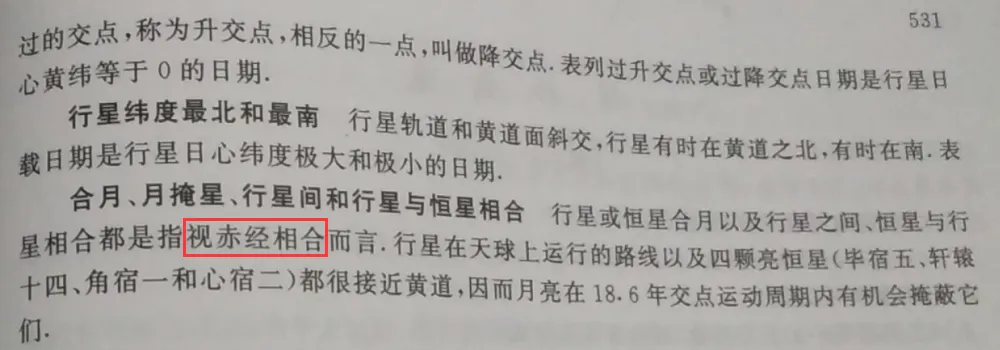

合月、月掩星、行星间和行星与恒星相合****:行星或恒星合月以及行星之间、行星与恒星相合都是指视赤经相合而言。行星在天球上运行的路线以及四颗亮恒星(毕宿五、轩辕十四、角宿一和心宿二)都很接近黄道,因而月球18.6年交点运动周期内有机会掩蔽它们。

月掩星:月球在天空中每月移动一周,每小时约东移半度多,相当于月球的视角直径。月球移动时常将恒星和行星掩蔽起来,这种现象称为月掩星。观测月掩星可以测定观测者的地理坐标、研究双星、测定太阳视差及月球位置等,是业余天文学家感兴趣的观测项目之一。专业天文学家亦需要仰赖月掩射电源来求出射电源的准确位置。

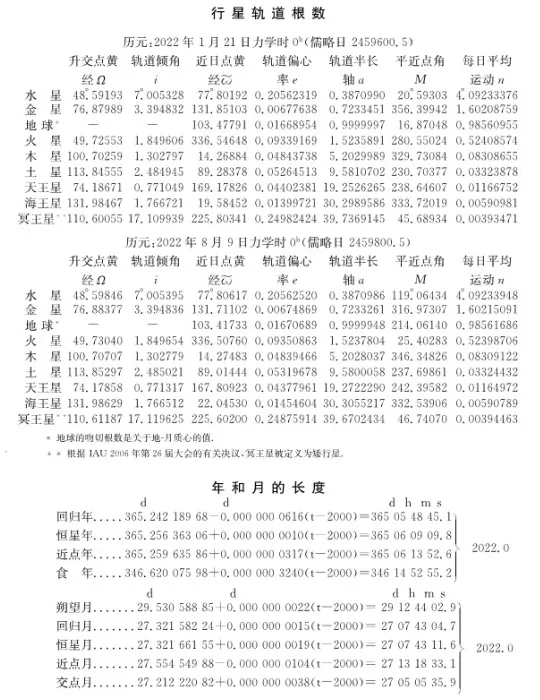

合日和冲日:外行星或小行星视黄经与太阳视黄经相同的时候称为合日,相差180度的时候叫做冲日。内行星(水星和金星)的合日有上合和下合之分,上合是行星在太阳之后,即太阳在内行星与地球之间,下合是行星在太阳之前,即行星在太阳与地球之间,上合的时候,行星是顺行,即行星由西向东移动,下合时是逆行,即行星由东向西移动。行星相邻两次合日(或冲日)的平均间隔称为会和周期,根据行星的平均运动得出行星的会和周期如下:

水星 115.88日 土 星 378.09日

金星 583.92日 天王星 369.66日

火星 779.94日 海王星 367.48日

木星 398.88日 冥王星 366.72日

由于轨道偏心率和摄动的影响,实际间隔与会和周期有一定的差异。

金星最亮:从地球看金星,也像月球一样有盈亏晦明现象。金星约在下合日前后36天,或东大距之后西大距之前35天为最亮。金星的会合周期约为584天,所以它的最亮日期有时全年都没有,有时一年有两次。

关于金星的亮度计算采用下列公式计算:

m=-4.47+5lgrΔ+0.0103i+0.000057i²+0.00000013i³,2.2<i<163.6;

0.98+5lgrΔ-0.0102i,163.6<i<170.2。

i以“度”为单位,r、Δ以“天文单位”为单位。

位相角采用下列公式计算:

设L与B表示其日心的、l与b表示其地心的黄经与黄纬,θ表示太阳的黄经,且将其黄纬略而不计。设在太阳一地球一行星三点所组成的平面三角形内,以σ表示地球所在的角,σ’表示太阳所在的角,则

cosσ=cos(θ-l)cosb

cosσ’=-cos(θ-L)cosB

i=180-(σ-σ’)

σ角是地面观测者所看的行星对于太阳的距角,常小于直角;σ’角在一或二象限内,按其余弦的符号而决定。

距角:是自地球看行星与太阳之间的角度,从太阳向东或向西计算,由0°至180°,但由于行星轨道与黄道有一定的倾斜,行星合日和冲日时,距角不一定恰好是0°或180°。

距角E是用下式计算:

cosE=(R²+△²-r²)/2R△

其中R和r分别是地球和行星的日心向径,△是行星的地心距离。

留:由于地球和行星绕日运动时运行速度和相对位置的不同,行星在天空的视运动有时顺行(自西向东),有时逆行。顺行和逆行之间有一个时刻行星看来是停留不动的,这叫做留。顺行而留,留后逆行叫做顺留;逆行而留,留后顺行叫做逆留。内行星发生在上合日以后,外行星发生在冲日以后。

东大距和西大距:外行星对太阳的角距可以为任何数值,在180度时为冲日。而内行星由于轨道是在地球轨道内侧,所以从地球上看,它们对太阳的角距不能超过某种限度,并且没有冲日现象。内行星在太阳之东(或西)的最大角距称为东(或西)大距。水星在下合日前后约20天达东大距或西大距,由于水星轨道偏心率比较大,最大角距变化在18度28度之间。金星在下合日前后70天左右达东西大距,角距约为46度48度。内行星发生的天象其循环总是这样:下合-留-西大距-上合-东大距-留-下合。

方照:对外行星而言,行星视黄经超过太阳视黄经90度和270度时为方照,在太阳以东90度时称为东方照,在太阳以西90度时为西方照。

过近日点和过远日点:假使不考虑摄动影响,行星的轨道为一椭圆,而太阳在其焦点上,行星在轨道上离太阳最近的一点,称为近日点,最远的一点称为远日点。所列过近日点和过远日点日期是行星向径为极小或极大的日期,也就是已经考虑摄动的影响,这与由平均轨道根数近日点黄经等于0度或180度的日期稍有不同。

行星纬度最南最北:是日心黄纬最南、最北的时刻,最北时黄纬为正,最南时黄纬为负。

预报的时间同时适用于所有东八时区(UTC+08:00)的地方,包括:中国、蒙古、菲律宾、新加坡、马来西亚及文莱。

参考资料:

1、《中国天文年历》科学出版社

2、李广宇、张培瑜著《PMOE2003行星历表框架》,《紫金山天文台台刊》第22卷,3~4期(2003年12月)

3、《2022年日历资料》

4、有趣天文奇观

2022年的天象预报资料,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!https://interesting-sky.china-vo.org/category/year/2022astronomical_events/

★★★★

★★★★