发布单位:台北市立天文科学教育馆

2007年哈勃太空望远镜首次观测到A1689-zD1星系,在当时是已知距离地球最遥远的星系之一(目前发现最遥远的星系)。从发现A1689-zD1以来,天文学家持续地研究它,其红移值(redshift)z=7.13,推算距离地球约130亿光年,表示此星系在宇宙大爆炸后约7亿年便出现。A1689-zD1被认为是年轻正在形成恆星的星系,比银河系的亮度和质量略小。相对于”大质量”星系,天文学家将它视为是研究“正常”星系(normal galaxies)演化的重要样本。近期观测分析发现,它的大小比原本认定的还要大,且其核心流出大量高温气体,而外围散发著一圈低温气体的光晕,此现象比科学家以前认知的星系形成模型更活跃。

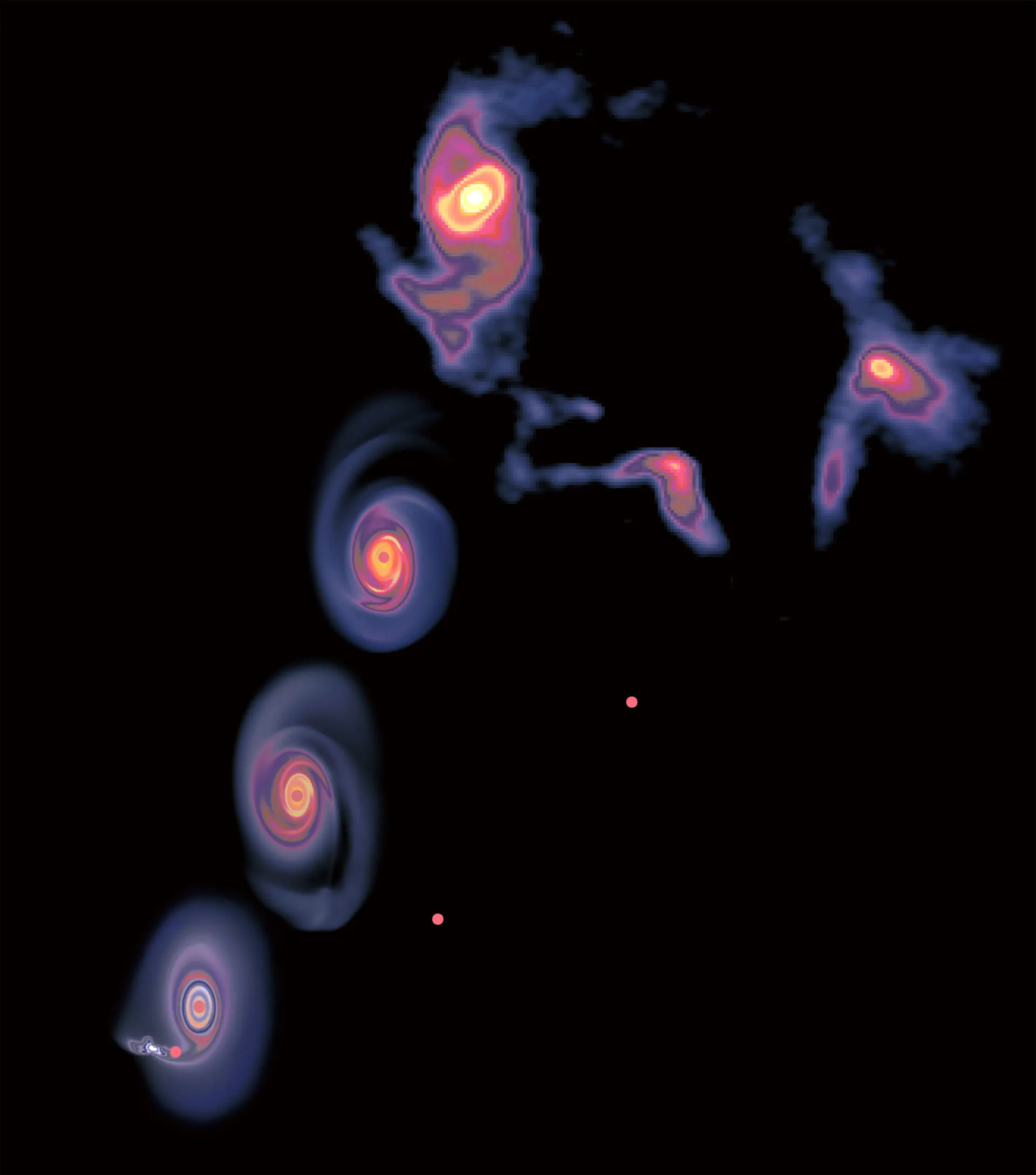

图说:A1689-zD1示意图。图片来源: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), B. Saxton(NRAO/AUI/NSF)

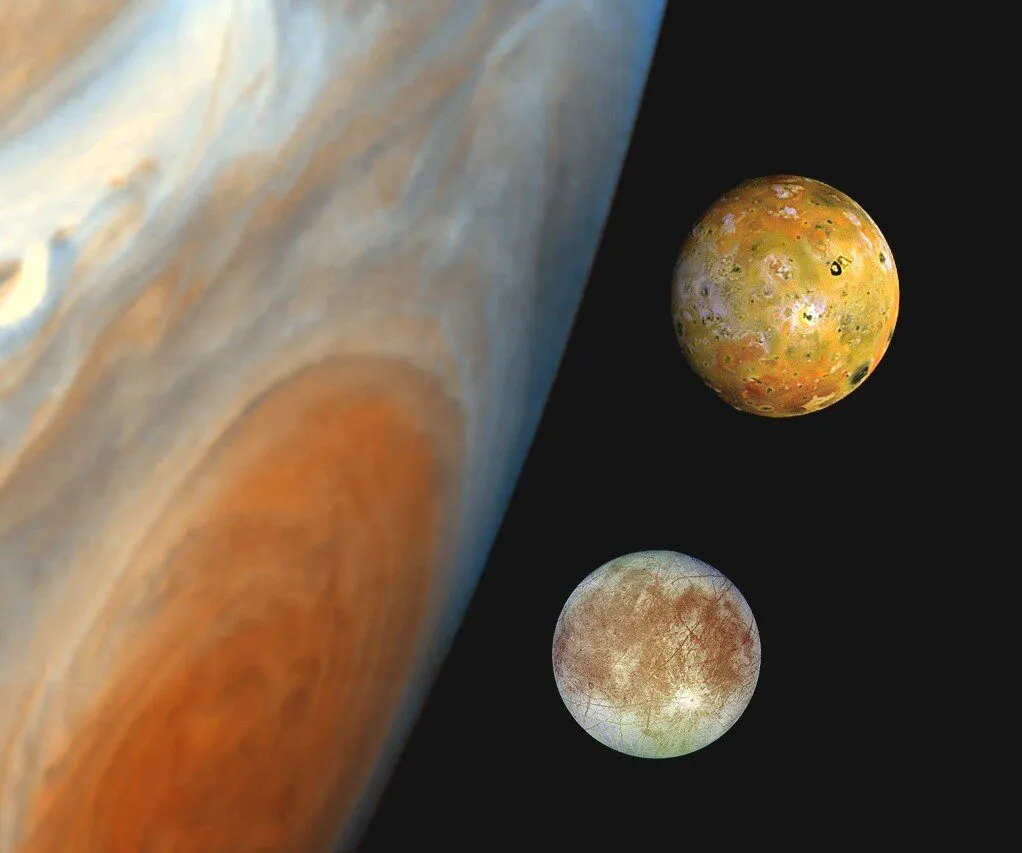

A1689-zD1的前方恰好有个Abell 1689 星系团,透过Abell 1689星系团的重力透镜效应,使得A1689-zD1的光被聚焦亮度变亮得以被发现。史匹哲太空望远镜与哈勃太空望远镜都可以观测到A1689-zD1,但最清楚的星系图像资料,是由阿塔卡玛大型毫米及次毫米波阵列(ALMA)所观测,从观测资料中,可看出一些太空望远镜无法呈现的细节。

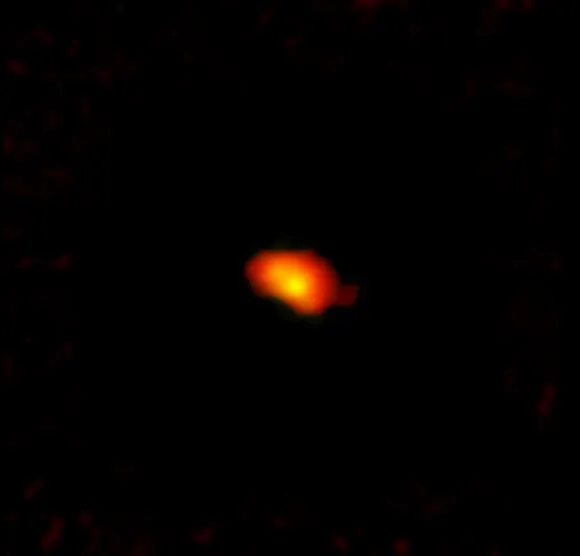

图说:阿塔卡玛大型毫米及次毫米波阵列(ALMA),图片来源:ESO/C. Pontoni

从ALMA的观测资料发现,A1689-zD1中的碳气体光晕分布比哈勃太空望远镜所观测得要广泛的多。A1689-zD1周围充满碳气体光晕,星系中观察到的碳气体通常与中性氢气位于相同的区域,中性氢气的区域是新恒星形成的地方,这意味着年轻的A1689-zD1比科学家们所预估的还大。尽管这类气体也可能是因为星系形成初期发生合并或外流时结构破坏所产生。无论是哪种方式产生这些气体,都表示星系形成初期,是处于一个非常活耀的状态。这样的发现,将对目前宇宙早期星系形成及演化的理论产生重大影响。

研究团队也发现,A1689-zD1中心有高温电离气体外流的迹象,这些气体通常代表存在极端高能事件,例如星系中心超新星爆炸或黑洞吸积盘中的强大喷流。这些高温气体的流出与星系外围的低温碳气体的光晕有何关联,这引起了研究人员的兴趣。

研究人员推测,在宇宙早期阶段,可以在年轻星系A1689-zD1中看见气体光晕的现象,表示当时此现象可能是普遍的。研究人员将继续观测宇宙早期,年龄相似的星系,以确定A1689-zD1的大小和其活跃性是否具有正常性或是个异常状况。未来也期望能利用韦伯太空望远镜的观测资料,取得更多的研究样本。本研究已公告于ArXiv网站。(编辑/台北天文馆林琦峯)

图说:A1689-zD1位于Virgo constellation cluster,重力透镜效应让它看起来亮度增加了9倍。图片来源:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/H. Akins (Grinnell College), B. Saxton (NRAO/AUI/NSF)

资料来源:National Radio Astronomy Observatory、Universe Today

★

★