发布单位:台北市立天文科学教育馆

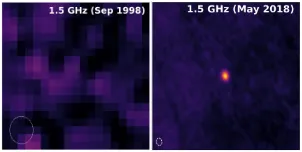

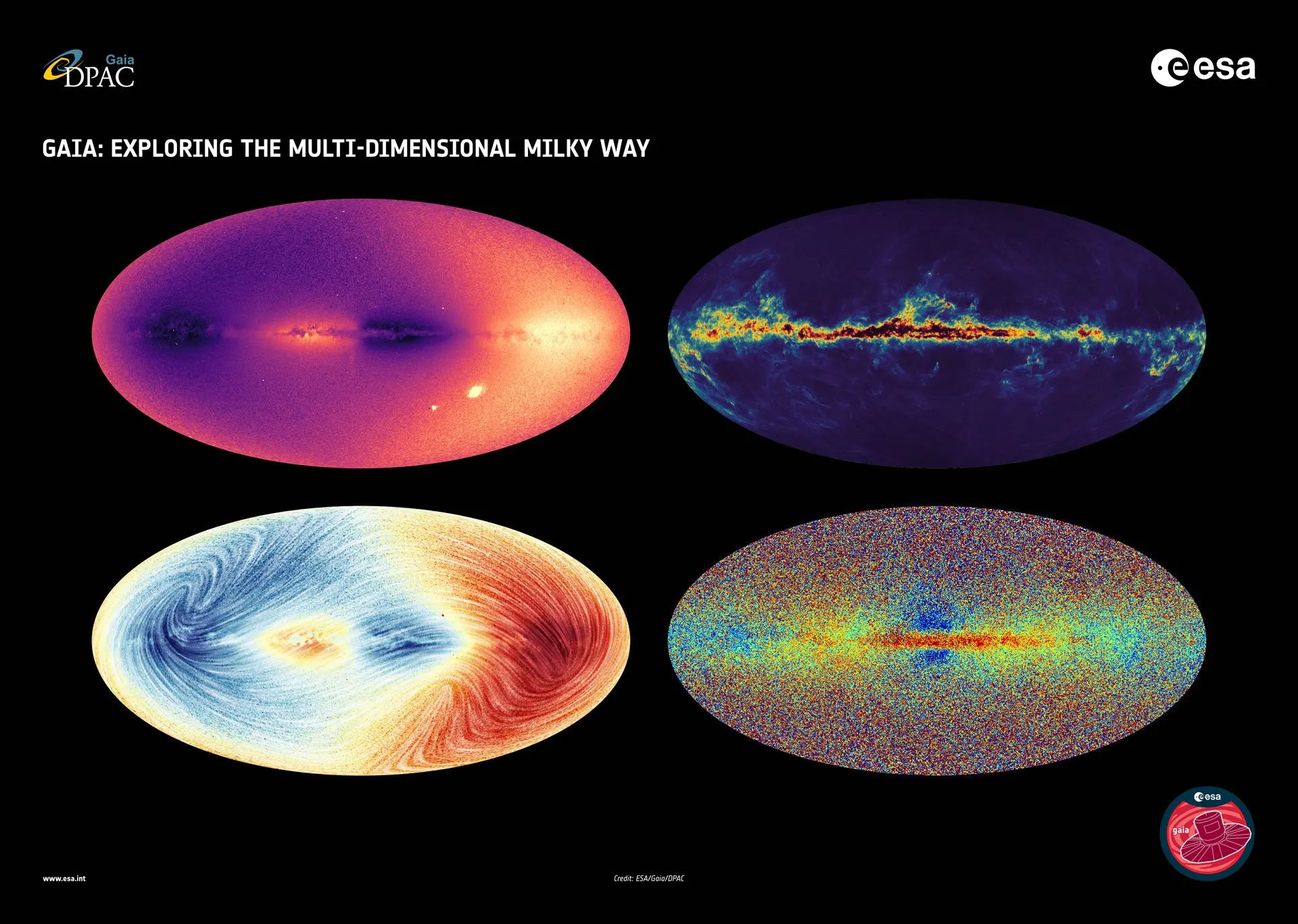

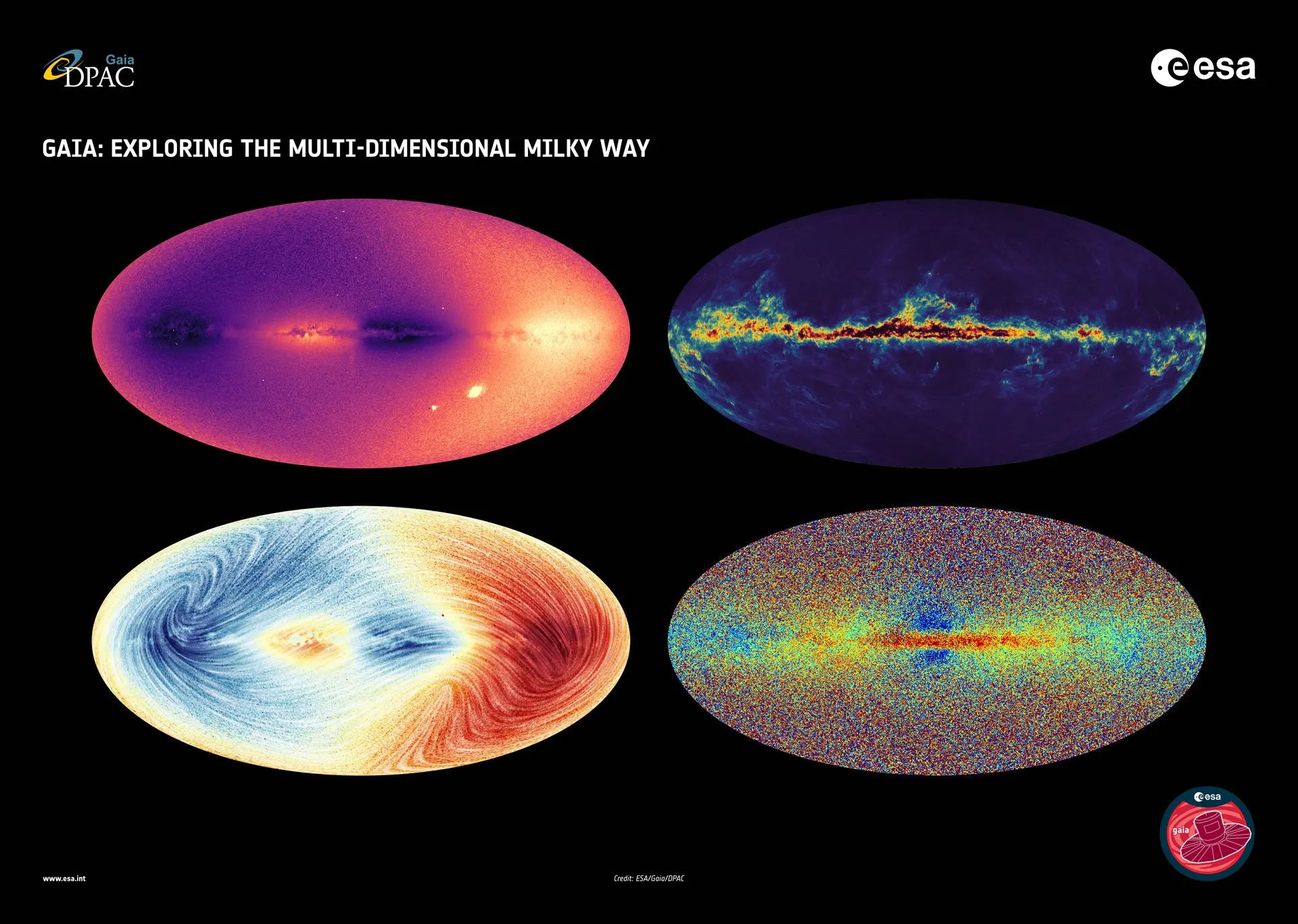

使用盖亚第三阶段资料绘制的四张图(左上:径向速度、右上:星际尘埃、左下:径向速度和自行、右下:化学图)。图片来源:ESA / Gaia / DPAC

欧洲太空总署的盖亚任务于2013年12月19日在法属圭亚那太空中心发射升空,运行于太阳─地球的第二拉格朗日点(L2)附近,该点位在地球后方约150万公里处,是太空中地球与太阳重力平衡的位置,除了可以保持在稳定的位置,停留在此处所需的燃料也最少,再加上远离太阳的方向,因此可以长期无阻地观测整个天空。

盖亚主要的任务是建立银河系高解析度的三维星图,其中包含整个银河系及更远的一亿多颗恒星,绘制它们的运动、光度、温度和成分。而这个庞大的恒星普查将提供解决银河系的起源、结构和演化历史等相关所需的数据。

盖亚的第一阶段的资料于2016年9月14日发布,汇整了14个月的观测资料,包含了11亿颗恒星的位置和亮度,但是距离和运动的资料只含括最亮的200万颗恒星。第二阶段资料于2018年4月25日发布,包括大约17亿颗恒星的位置。

第三阶段其实在2020年12月3日已释出部分资料,而完整版则于2022年6月13日发布,更新了20亿颗恒星的细节,透过新的光谱学资料,让我们更了解银河系外数百万个星系和类星体,及一些特殊的恒星,例如:那些随着时间改变亮度的恒星;发布迄今最大的双星目录,介绍超过80万个双星系统的质量和演化;调查15.6万个岩石组成的小行星,深入挖掘我们太阳系的起源;以及揭示了1000万颗变星和恒星间神秘大分子的讯息。

而其中最令人惊讶的是盖亚能够探测到改变恒星形状的星震,因为盖亚当初并非为此目的而建造。在此之前,盖亚就已经发现恒星在保持其球形形状的同时,会有周期性膨胀和收缩的径向振盪。现在更发现像是大规模海啸的星震,此非径向震荡改变了恒星的整体形状,因此更难被发现。盖亚在数以千计的恒星中发现了强烈的非径向星震,以目前的理论,这些恒星不应该发生任何震荡,但盖亚确实在其表面探测到。研究人员表示星震能让我们对恒星有更多的了解,尤其是它们的内部运作。

盖亚是一项调查任务,这表示在对全天数十亿颗恒星多次巡视的同时,容易发现其他任务会错过的发现,这是它的优势,这些资料将有助于让天文学家更了解银河系及其周围的环境。该研究成果发表于《Astronomy & Astrophysics》期刊上。(编译/台北天文馆赵瑞青)

资料来源:SCI-NEWS

★★