发布单位:台北市立天文科学教育馆

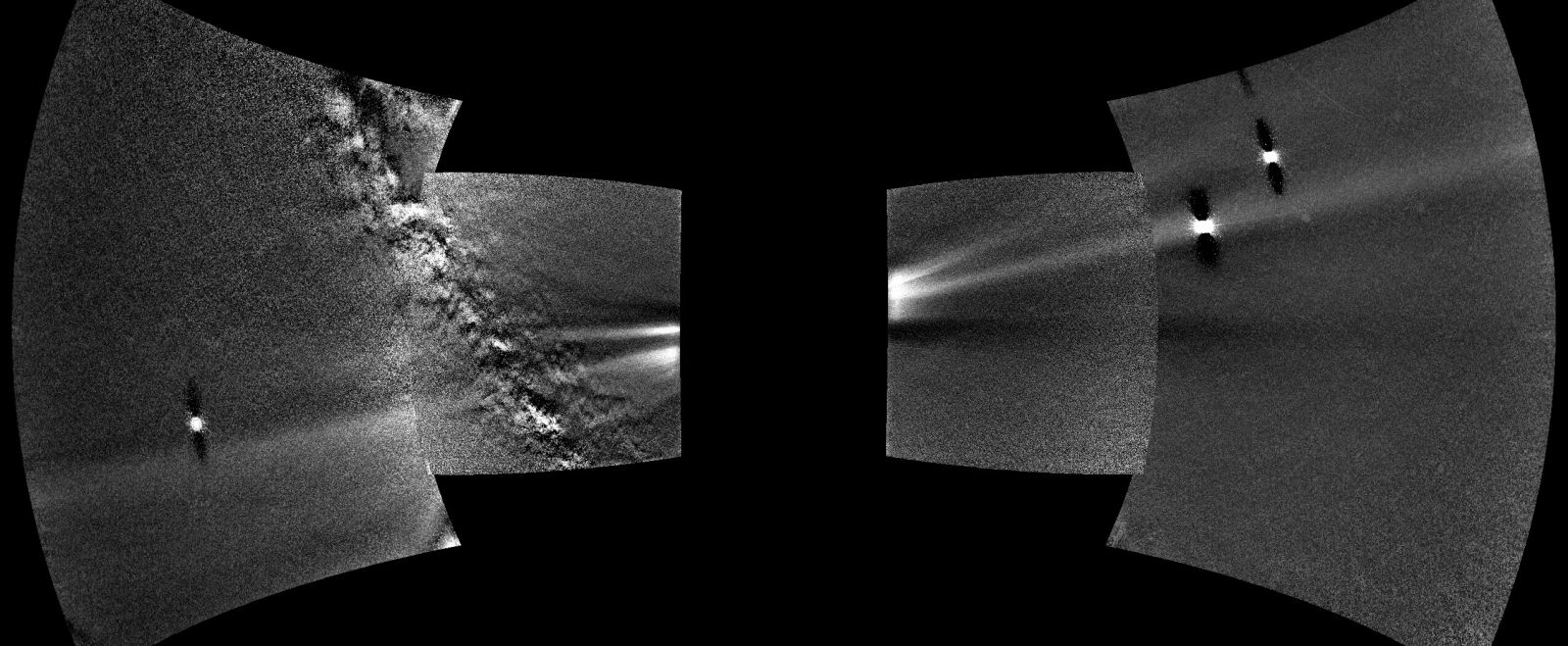

NASA的帕克太阳探测器拍摄到,邻近金星轨道的尘埃环的完整面貌,其是由尘埃粒子沿着金星轨道绕转太阳所形成。虽其他计划已观测到金星的尘埃环,但帕克太阳探测器是第一个,完整拍摄到尘埃环360度环绕太阳的影像。

图说:帕克太阳探测器上的WISPR仪器所拍摄到的影像,第一次完整见到金星轨道的尘埃环。尘埃环影像约沿着对角线,由左下往右上延伸。图上明亮的物体是行星:从左至右分别为地球、金星和水星,在图左侧可见部分银河。Credits: NASA/Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory/Guillermo Stenborg and Brendan Gallagher

帕克太阳探测器上的WISPER仪器(宽视场成像仪),用于太阳风(太阳表面持续吹出的物质)研究。然而太空中有许多尘埃,因容易反射太阳光,看起来比太阳风粒子亮至少100倍。(黄道光就是因尘埃反射太阳光所造成,有时可在地平面附近看到向上延伸的昏暗三角形光带)。

为了使WISPER清楚看到太阳风,科学家利用影像处理技术移除背景尘埃和星点,因此金星轨道的尘埃环也一并被移除。直到帕克太阳探测器借由环绕金星调整轨道,来进行下一次太阳飞掠时,在镜头方向改变后,才注意到这些固定的尘埃环。科学家根据相对亮度估计,沿金星轨道的尘埃密度比邻近区域高约10%,此结果发表在Astrophysical Journal。

过去太阳神号和日地关系天文台(STEREO)都曾观测到金星轨道上的尘埃环。借由帕克太阳探测器的灵敏成像仪和独特的轨道,将提供科学家金星轨道尘埃第一手资料,帮助建立金星轨道尘埃起源的模型。

随着探测器持续靠近太阳,科学家希望可以观测理论上认为存在的无尘埃带(dust-free zone),因邻近太阳使尘埃被强烈阳光加热蒸发。假如真的观测到邻近太阳有无尘埃带存在,(探测器已从远方看到一区域仅有稀薄的尘埃),不仅可证实太阳和邻近的尘埃交互作用的理论,亦可以帮助研究远方星系和恒星的天文学家,了解尘埃对其观测的影响。

对许多科学家而言尘埃本身是很有趣的。例如,目前对太阳系内的尘埃来源仍无法确定,几十年来科学家一直认为其源自彗星和小行星的碎片,然而绕行木星的朱诺号观测显示,火星上的沙尘暴可能才是太阳系内尘埃的主要来源。太空中的尘埃是恒星及行星形成的基石,科学家在2019发射DUST火箭,来了解尘埃粒子如何在太空中的微重力环境凝结。(编译/台北天文馆陈姝蓉)

资料来源:phys.org

★★★

★★★

![The observed gravitational-wave signal of GW190521 in each of the three detectors (black), plotted with two best-fit models: one for when the component mass ratio is between 1 and 2 (blue) and one for a mass ratio between 2 and 25 (orange). [Nitz & Capano 2021]](/ueditor/php/upload/image/20210415/1618488201907388.jpeg) ](/ueditor/php/upload/image/20210415/1618488201907388.jpeg “LIGO与Virgo三个站点的观测数据与模型比较。黑线为观测资料,蓝线为原先的模型,橘线为此研究团队提出的新模型。”)

](/ueditor/php/upload/image/20210415/1618488201907388.jpeg “LIGO与Virgo三个站点的观测数据与模型比较。黑线为观测资料,蓝线为原先的模型,橘线为此研究团队提出的新模型。”)