发布单位:台北市立天文科学教育馆

太阳系中的天王星确实独一无二,不仅仅是由于它的自转轴是躺着的,如果你有办法去附近闻一闻味道,绝对是奇臭无比,就连磁场也是一团乱。大约20年前,天文学家利用仪器来捕捉类木行星的X射线,但只有天王星是一道闪光都没有。而今,我们终于看到了这道X射线光源,但目前还不清楚它的成因及背后所代表的意义。

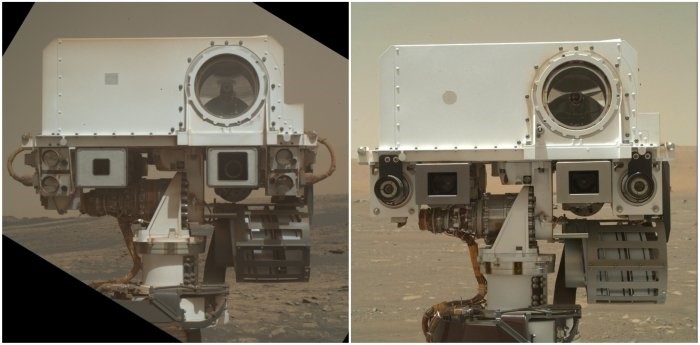

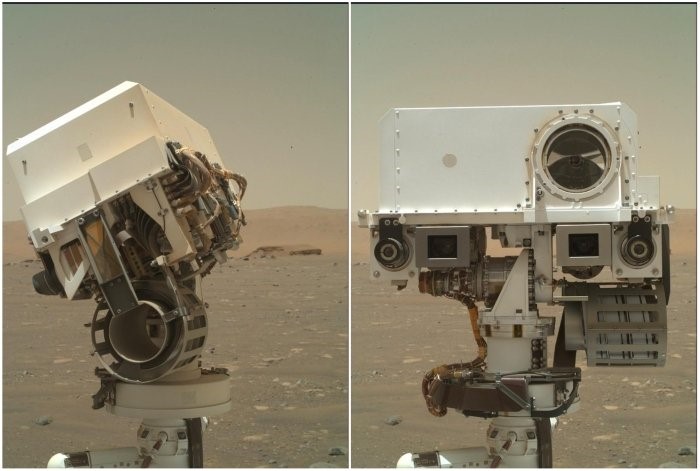

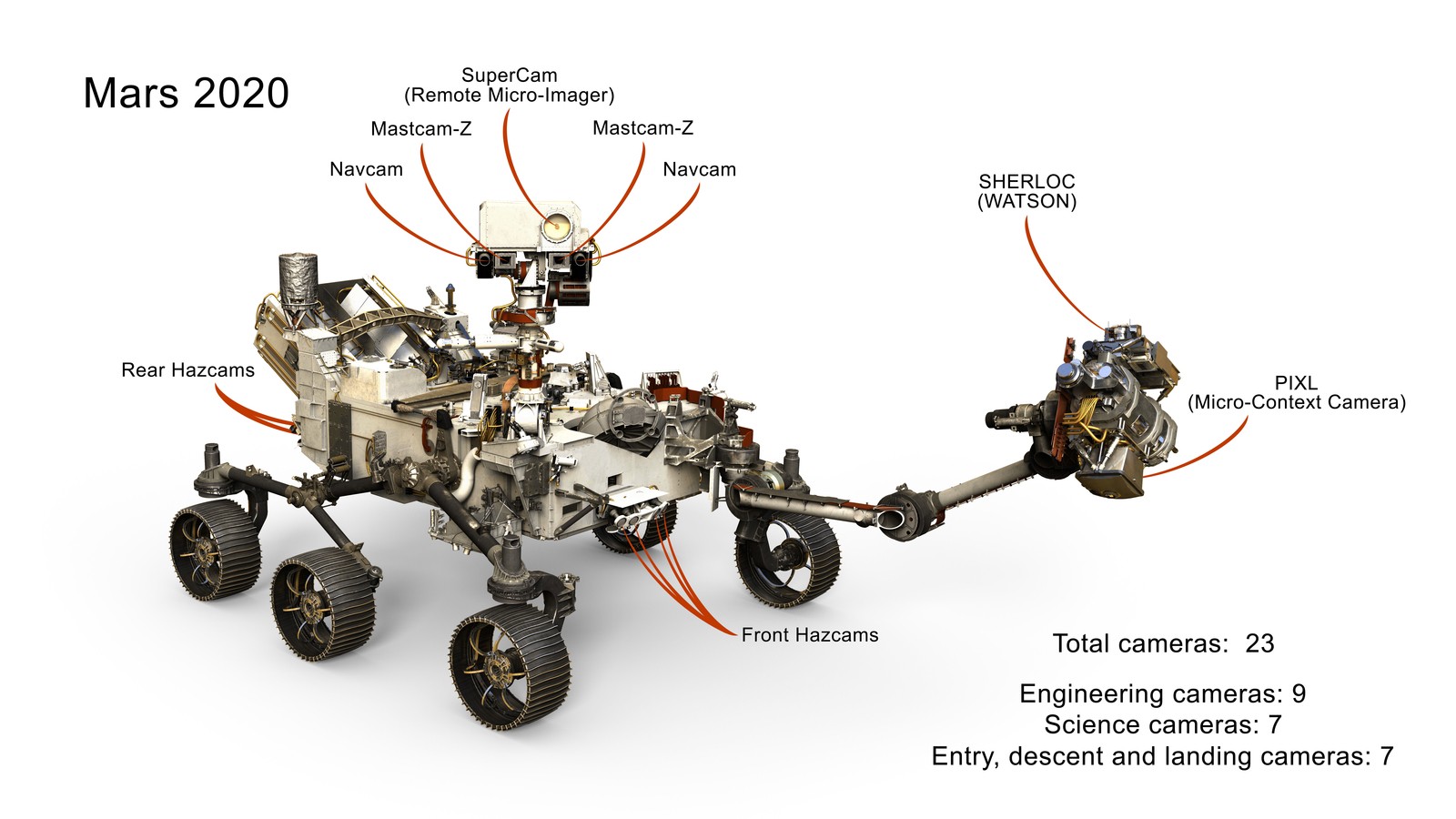

当毅力号在耶泽罗陨石坑(Jezero Crater)的新家安顿下来之后,它就一直在传送周围环境(包括自身局部)的照片,4月6日,珀西利用安装在自身机械手臂上的SHERLOC WATSON相机拍摄了自己的「头部」和「面部」。

按照官方说法,这称为「桅杆」,在其顶端装有相机。

上方是SuperCam,配备了雷射和用于分析岩石样品的光谱仪;中间两个矩形镜头是Mastcam-Z,可以拍摄高解析色彩、3D和全景影像,以及毅力号周围环境的影片,两侧Navcam则是导航用镜头。

在照片的最底部,从珀西的「脖子」突出的地方是MEDA( Mars Environmental Dynamics Analyzer,火星环境动力学分析仪),其配备有传感器,可以监测火星的天气(包括无处不在的红色尘埃的数量和微粒大小)。

MEDA的第一份天气报告是在珀西降落在火星后的第二天所侦测的,显示当时火山口的温度为摄氏-20度,在30分钟内降至-25.6度,空气比好奇号所在的盖尔陨石坑(Gale)来得还干净些。

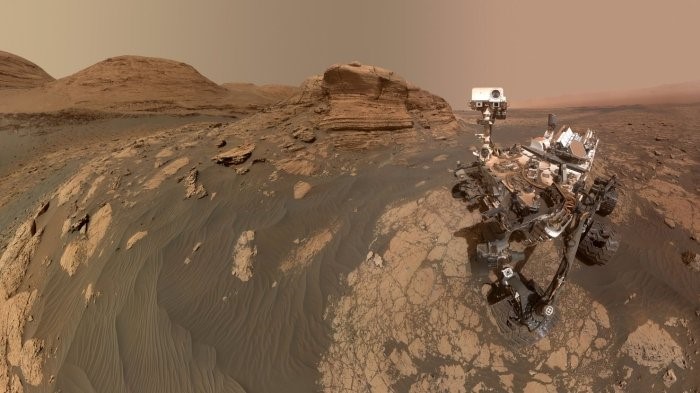

同一时间,逍遥自在的好奇号也在3月26日发送了自拍照(上图),拍摄了自己及周围景观的全景照片,包括后方Mont Mercou岩石的露头。从图像中可以看到,在火星上运行了八年半后的好奇号覆满灰尘。

因为好奇心和毅力号都使用多任务放射性同位素热电发生器(MMRTG)的动力系统,所以即使火星发生剧烈的沙尘暴,我们也不必担心他们会像机遇号一样因太阳能电池板被灰尘遮盖而失去了动力。

好奇号(左)和毅力号(右)。(NASA / JPL-Caltech / MSSS)

4月3日,火星任务的第一架灵巧号直升机(台湾名:独创号直升机)从珀西脱离出来,度过了火星严寒的第一夜,首次飞行预定于4月11日或之后。(编译:台北天文馆刘恺俐)

资料来源:Science Alert

★

★