发布单位:台北市立天文科学教育馆

意大利国家天体物理研究所(INAF)领导的研究团队,透过人工智慧技术应用到HI4PI巡天数据资料,发现银河系恒星在爆炸后所产生的印记。科学家分析这种氢原子分布的丝状结构,推断它保存古代超新星爆炸和银河系自转过程等资讯,论文发表在Astronomy & Astrophysics期刊上。

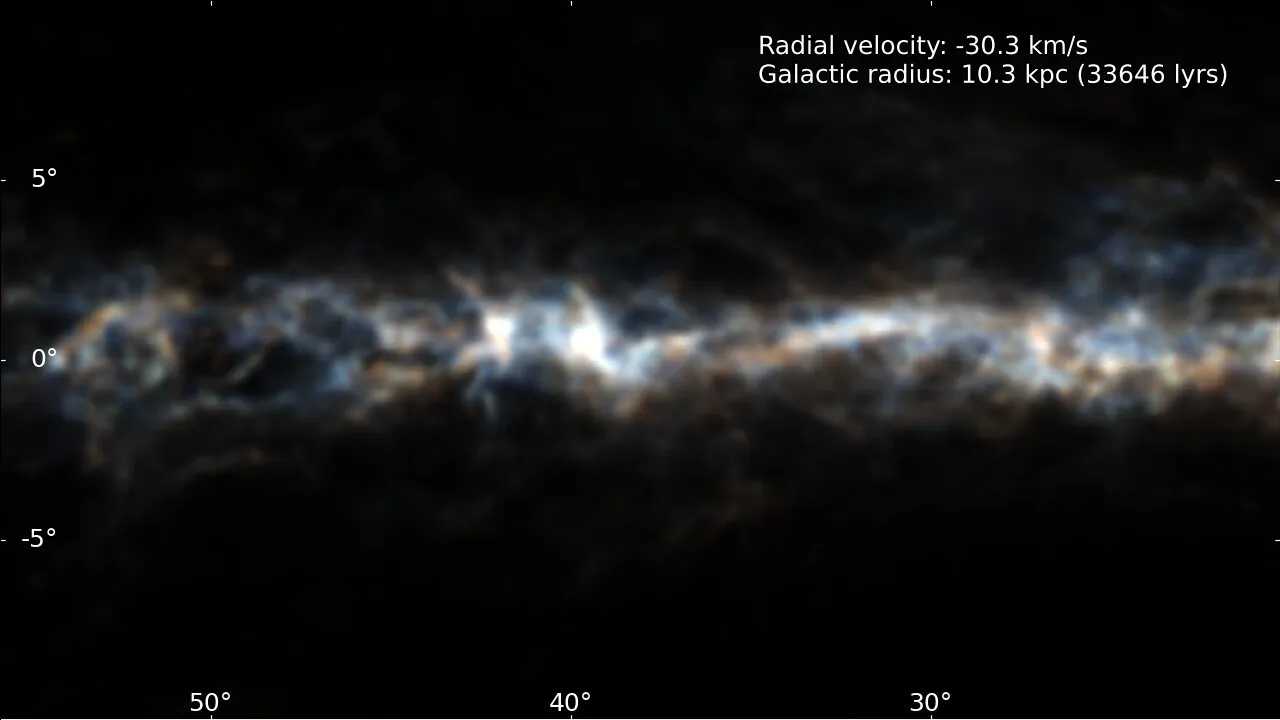

HI4PI计划目的是观测全天域氢原子(H I)分布现象,主要使用澳洲64米帕克斯(Parkes)射电望远镜、德国100米埃费尔斯贝格(Effelsberg)射电望远镜与美国110米绿堤射电望远镜(GBT)。这计划为观测氢原子发射波长21公分的无线电波,能观测到全天域氢原子分布及其径向速度的讯息,在结合银河系自转模型后,能了解发射源距离有多远。

为了分析银河系氢原子的分布,团队应用了一种常用于自动检查和分析卫星图像的数学演算法,梳理出氢气中不容易凭肉眼察觉的精细结构。这些细丝气体组成的广泛网状结构,靠近银盘的细丝大多是垂直于银河系盘面,少数不垂直的细丝方向似乎是随机分布的。在距离银河系盘面超过约3万3000光年的细丝大多是平行于银河盘面。研究人员表示,这些现象可能是多次超新星爆炸后的残余物,它们扫过气体并形成气泡结构,当达到银河平面上的特征尺度后气泡破裂,就像气泡酒中到达表面的气泡一样。

团队认为星际介质很容易受到恒星和超新星的影响,所以发现这些丝状结构是理解星系中恒星形成过程的重要一步。此外,银河系外围细丝呈现水平结构处的大质量恒星数量很少,所以超新星数量也不多,这表示细丝特征能记录恒星的能量和动量塑造银河系气体的过程,可以帮助天文学家了解形成银河系圆盘的动力学,并能重建银河系的历史。(编译/台北天文馆研究员李瑾)

资料来源:Science Alert