发布单位:台北市立天文科学教育馆

来自美国国家海洋暨大气总署(NOAA)最新的预测显示,当前的太阳活动周期将比预期的更早达到峰值,这一项新的预测对于太空任务有重大影响,包含对人造卫星及太空人安全的规定。

太阳活动周期大约为11年,而我们目前处于第25个太阳周期,这是自1755年开始详细纪录太阳黑子起算的,有些周期短的只有8年,长的达到14年,由于这项变化,太空活动又比以往任何时候还要多的前提下,准确的太阳週期预测是很重要的。

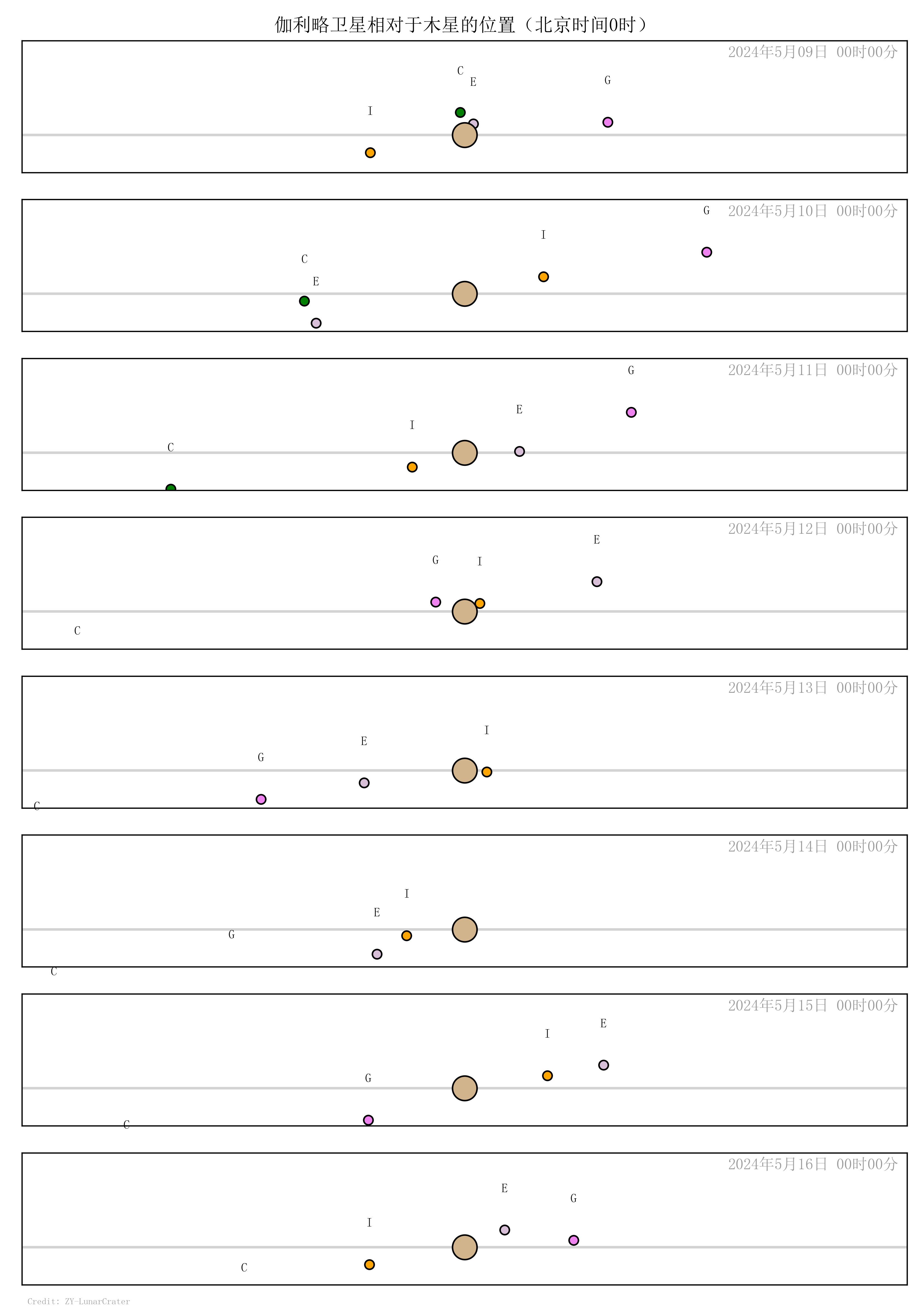

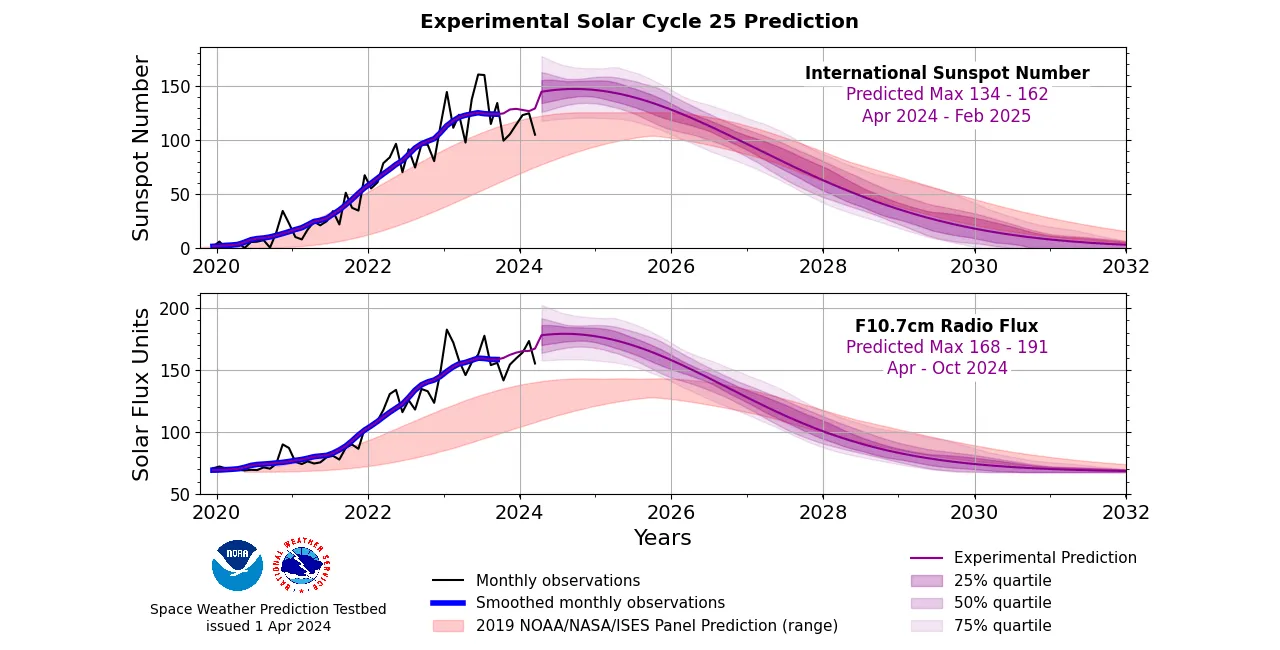

2019年,美国国家海洋暨大气总署太空天气预测中心(SWPC)针对第25个太阳周期的初步预测,太阳活动高峰将在2024年12月及2026年3月之间,届时太阳黑子数量极大值会落在105~125,与过往高峰期的180相比弱很多。而在那次的预测之后,太阳黑子及太阳活动比预期的要多,因此SWPC又重新修正了此项预测。在2023年10月发布的新闻稿中预测第25太阳周期将于2024年1月至10月达到峰值,而太阳黑子数量极大值会落在137~173之间。然而SWPC所更新的太阳周期预测资料会随着新的太阳黑子观测资料而改变,每个月不断更新,这也是他们所发表的全新产品,全名为太阳周期累进更新预测(Solar Cycle Progression Updated Prediction),目前的预测已更新至2024年4月1日,高峰期预计会落在2024年4月至2025年2月之间,太阳黑子数量极大值会落在134~162之间。

图说:太阳活动第25周期预测,黑色实线为每月的实际观测折线图,蓝色实线为月平均平滑曲线,右半面全为预测资料,上图为太阳黑子数,下图为10.7公分波段的电波通量变化预测。

新闻预测也代表我们可以期待更强的太阳活动,包含频繁增强的极光、太阳闪焰、日冕物质抛射、太阳风;瞭解太阳活动周期可以让我们提前确定严重太空天气事件,而前几天的日全食所拍摄到的日冕可能会是近期所有日全食中最灿烂的。(编译/台北天文馆技佐许晋翊)

资料来源:NOAA

★★

★★