发布单位:台北市立天文科学教育馆

色彩斑斓的大木林蛛不仅结网能力强,其蛛丝甚至被用于生物材料中的神经重建,日前,一项针对大木林蛛的研究表明,在无重力的情况下,这些蜘蛛可以利用光线定位方向,告诉自己哪个方向是「上面」。

数十年来,科学家已经针对蜘蛛进行了无数次的重力实验,例如:在蜘蛛身上绑着小重物、在离心机里结网、水平方向结网或是在结网时不断旋转等等。以上这些内容都有一个重要因素:重力,于是就诞生了另一个问题,蜘蛛能否在无重力环境中结网?

事实上早在1973年,就有两只欧洲花园蜘蛛在当时成为太空站实验的一部分,整个实验的过程对蜘蛛极不友善,食物跟水的供给不足,其不规律的蛛网,也许是因为它们的健康状况不佳所致。2008年,国际太空站的一项实验则使用了两只不同种的蜘蛛,一只为实验组,另一只为正常生活的对照组,这次科学家确实提供它们足够的果蝇群体成为食物来源;但对照组的蜘蛛在一次意外过程中跑进了实验组中,这意味着两只蜘蛛网相互干扰,不仅影响了实验目的,果蝇群体的数量也不受控制的增加,一个月后,果蝇的数量已经将窗户遮蔽了。

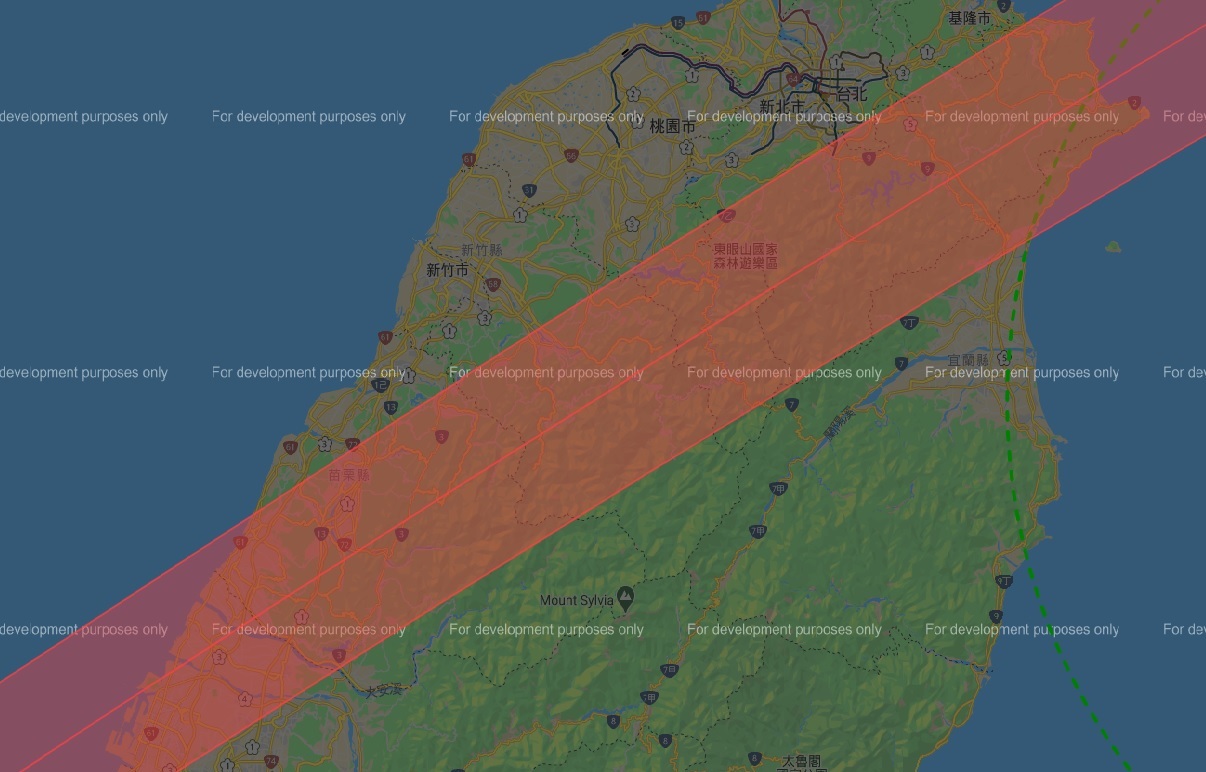

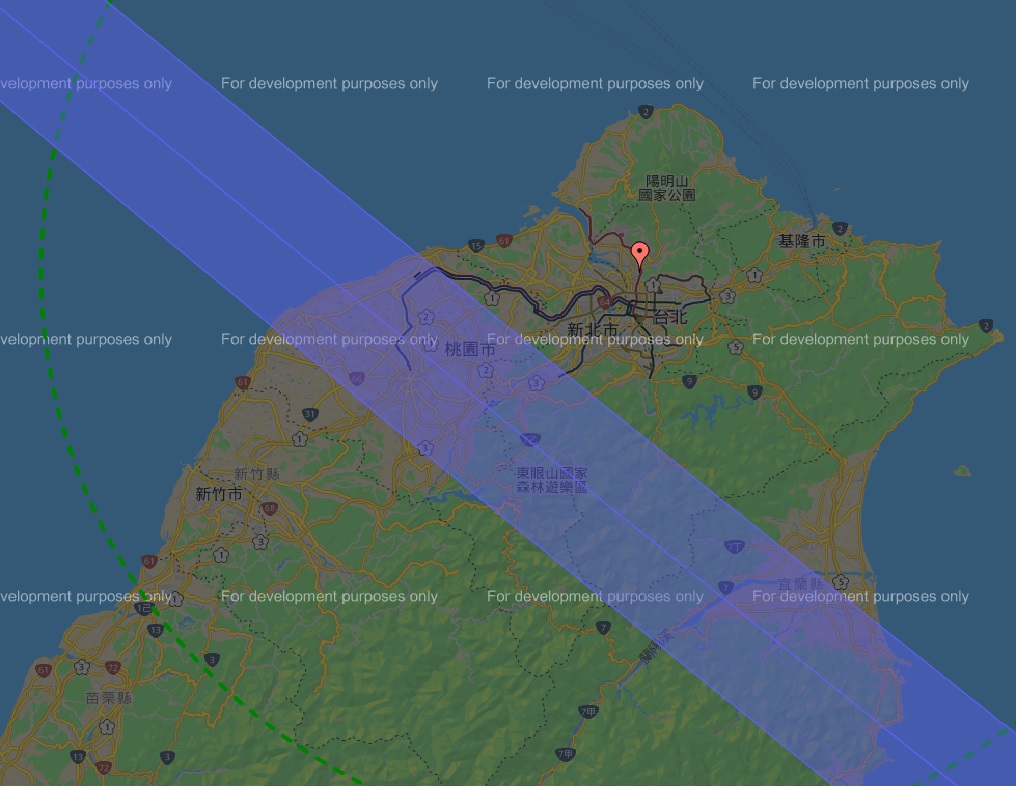

2011年的第二次实验,没有蜘蛛逃脱,没有食物不足,没有爆量果蝇,每5分钟拍摄一张照片,头顶上的灯每12小时开关一次,以模拟日光;尽管在性别上区分错误(送上太空的四只雌蜘蛛中,有两只实际上是雄蜘蛛),但在国际太空站上为期两个月的实验结果相当成功。

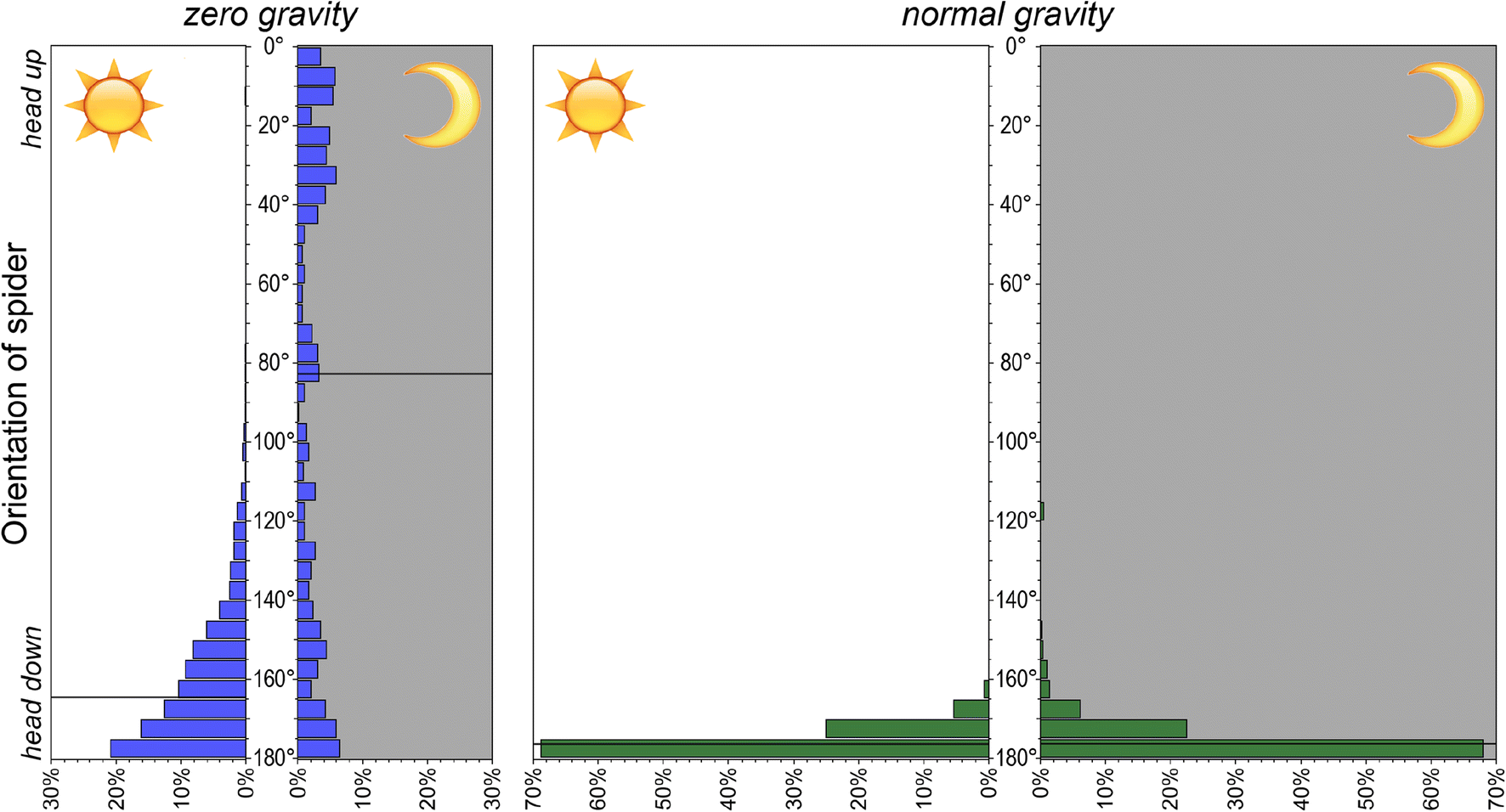

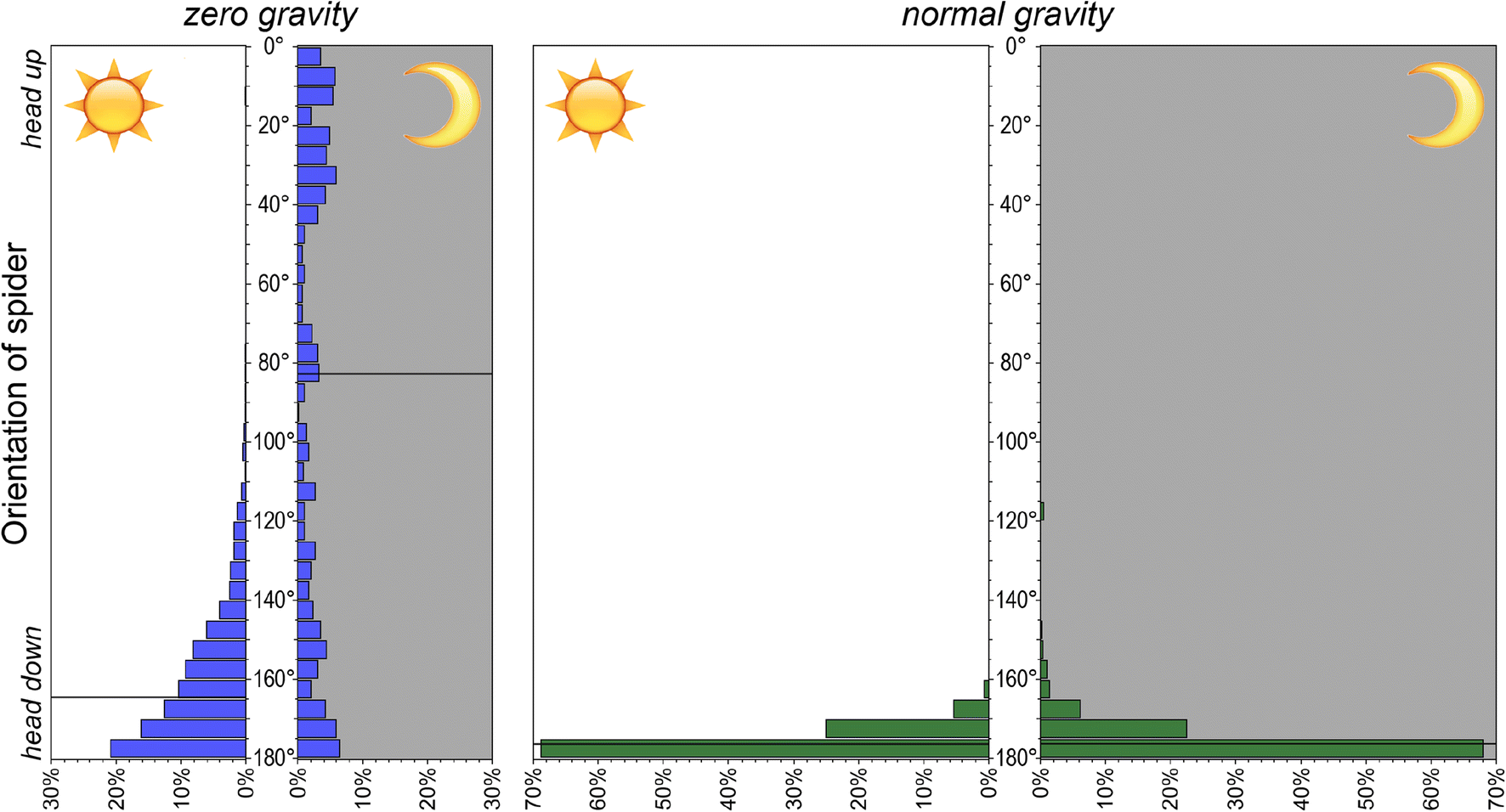

两只不结网的雄蜘蛛在失重环境下正常存活,并且返回地球后仍然健康,另两只雌蜘蛛在此期间结了34张网,蜕了三次毛,打破太空纪录,此外,正是因为那个指向下的灯光,造成了另一个惊人的发现。一般而言在正常重力环境下,不论灯光亮暗,蜘蛛总是会织出不对称的网,而蜘蛛总会停在正中心的圆上且面朝下,而由于灯光的存在,在失重情况下,光线方向也会影响蜘蛛结网。

▲横轴为蜘蛛等待时距离蛛网中心方向的频率分布。所示为零重力和正常重力下以及白天(开灯)和晚上(关灯)的分布。水平黑线表示中位数值。样本数(照片数量)分别为6250、456、5395、1915。蜘蛛在正常重力下几乎总是面朝下。在零重力环境下,当光照打开时,蜘蛛倾向于脸朝下,而当光照关闭时,蜘蛛的方向则是随机的。

在太空中,蜘蛛结网的对称性会更好,并且会利用光线做为参考点,将网织在靠近灯的那一面「天花板」上,蜘蛛在演化的过程中并没有经历过无重力环境,所以科学家对于蜘蛛能有一个备用的定位系统感到惊讶,而且幸运地是,他们装设的灯光只在一个方向,否则他们可能没有这项实验结果,至于其细部的原因,可能需要更多的蜘蛛太空实验才能得知,该研究发表于2020年12月《自然科学》期刊。(编译/台北天文馆研究组技佐许晋翊)

资料来源:Science Alert

★