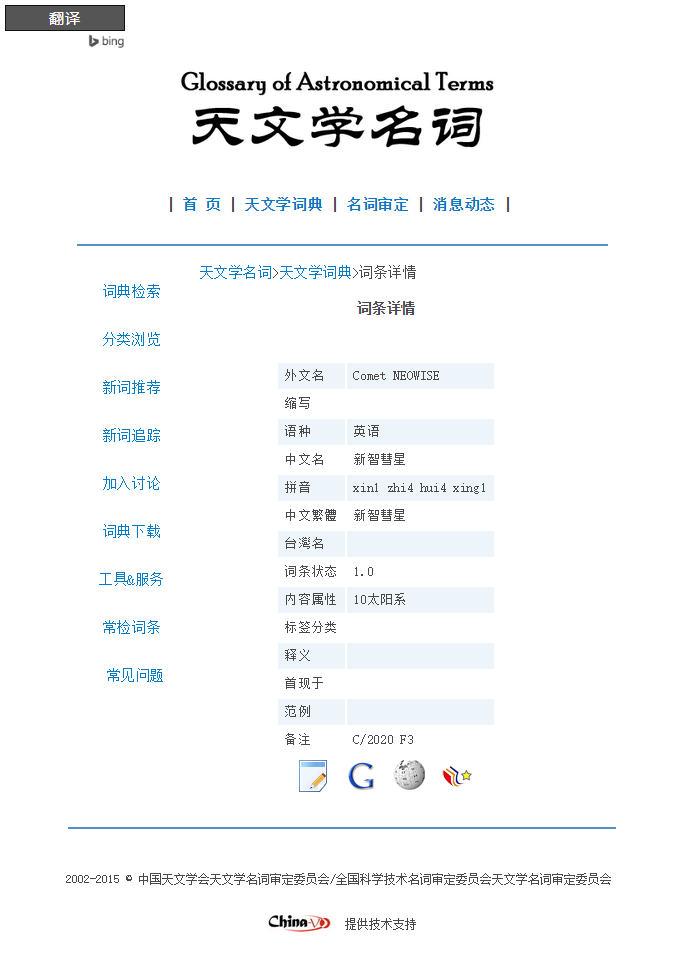

发布单位:天文学名词审定委员会

2020年7月,一颗肉眼可见的亮彗星引起了社会的广泛关注。它从御夫座的邻侧向大熊座北斗七星的下方快速移动,上旬在黎明前装点着东方的地平线,中旬之后又转而给傍晚的天空涂抹上一份瑰丽。上一次人们肉眼可见的亮彗星,在南半球是2011年的洛夫乔伊彗星(C/2011 W3),在北半球是1997年的海尔-波普彗星(C/1995 O1)。

随着这颗新彗星一天天接近太阳,它迅速增亮,7月3日掠过近日点时,视星等已在0等上下,亮度可与五车二(御夫座最亮的恒星)或是织女星(天琴座中最亮的恒星)相匹敌。全世界观星者闻风而动,纷纷拍摄,互联网上到处是晨昏的星空及地面景物衬托下的彗星,美轮美奂,蔚为壮观。从一些照片上,可以清晰地分辨它的尘埃彗尾和离子彗尾(长约一到数度):尘埃彗尾是来自太阳辐射压从彗核上剥离出的微细尘埃,拖曳在轨道的侧后方,形态弥漫且带有弯曲,因反射阳光而偏黄;离子彗尾是太阳风从彗发(fà)带走的等离子气体,几乎笔直地背离太阳方向,细长而泛着幽幽的蓝光。

这颗新彗星在整个7月都肉眼可见,随后将迅速消隐。随着关注度的持续增高,为规范新闻报道、促进科技交流,给它定一个合适的中文名,已成为摆在全国科技名词委天文学名词审定委员会(简称“天文学名词委”)面前的紧迫议题。

按照惯例,近现代的彗星会用发现者的姓氏命名,或用发现团队、机构的名称命名。还要有一个系统的编号,起初是用发现年份加上英文小写字母表示发现的顺序,轨道确定后再改为近日点年份加上罗马数字表示的顺序。由于近年来彗星发现的数目猛增,国际天文学联合会从1995年起采用新的命名规则,即用发现年份加上英文大写字母(除I和Z)表示的发现之半月份,再加上数字表示的半月内发现顺序,并且用前缀来标明彗星情况,如P/为周期彗星(周期在200年内),C/为非周期彗星或周期超过200年的彗星,而D/为不再回归或已消失的周期彗星等。

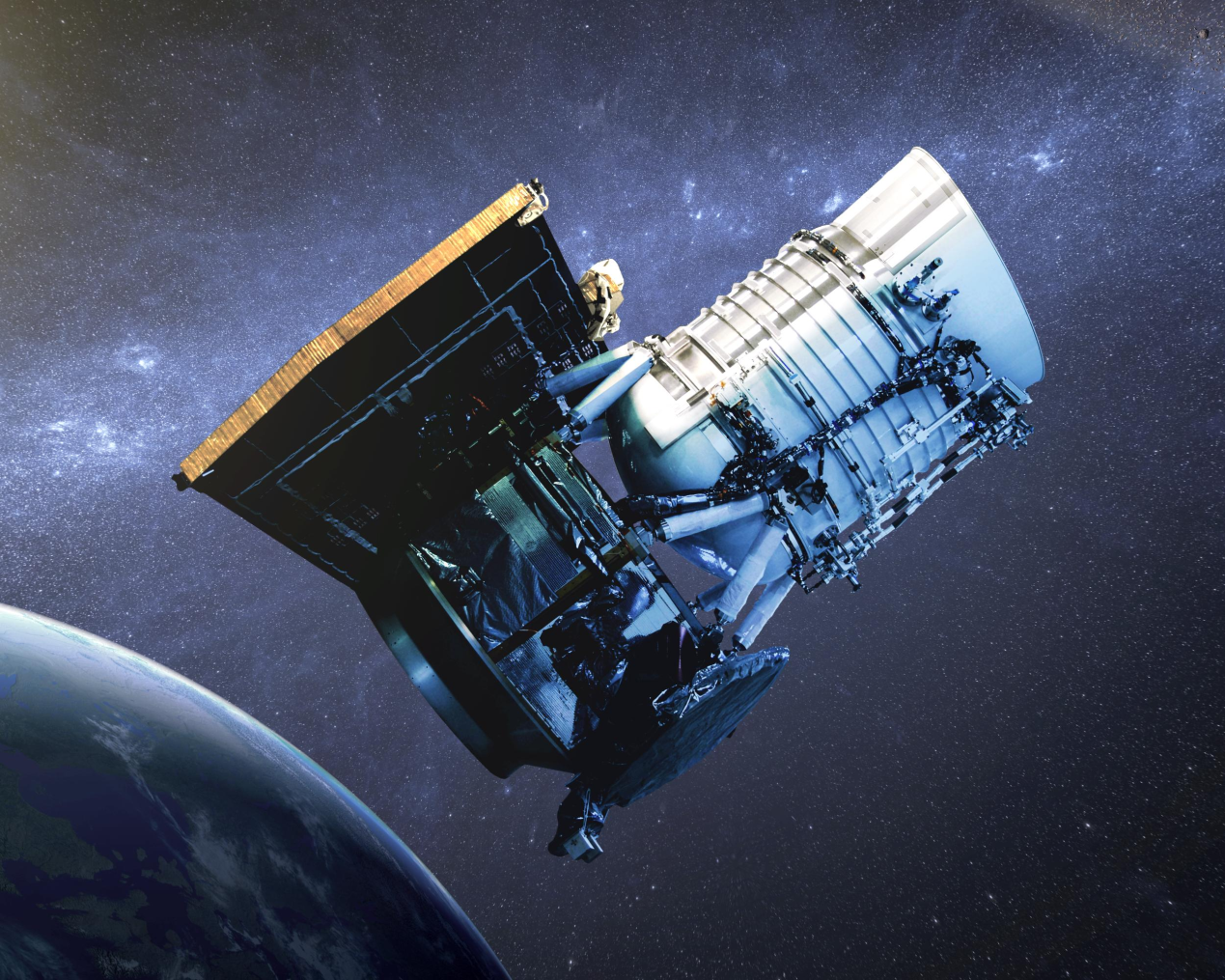

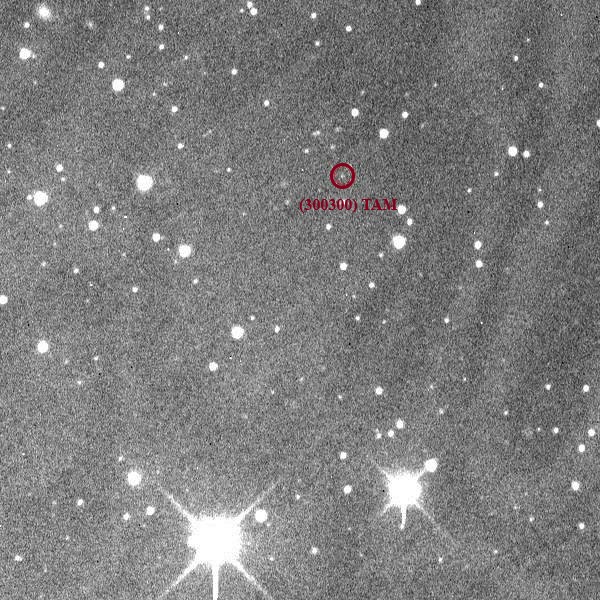

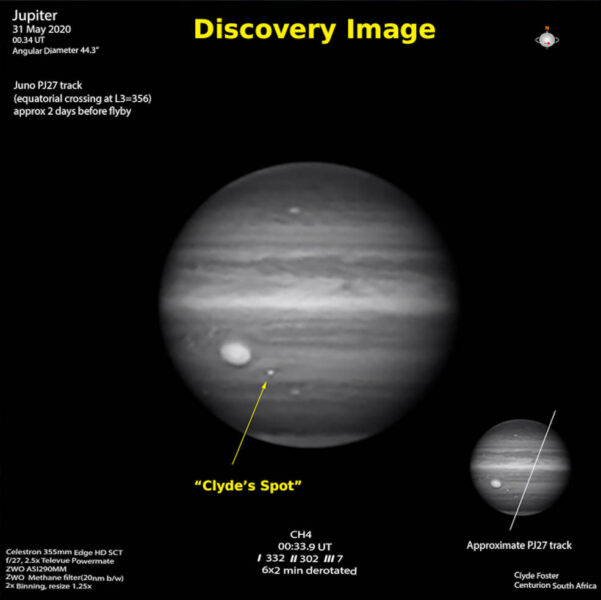

这颗新彗星是天文卫星“广域红外巡天探测器”(Wide-field Infrared Survey Explorer,WISE)在执行“近地天体宽视场红外巡天”任务(near-Earth objects of Wide-field Infrared Survey Explorer , NEOWISE)期间,于2020年3月27日发现的,编号为C/2020 F3,表示是2020年3月下半月发现的第三颗彗星。上面所说的天文卫星自2010年发射升空后,用10个月时间对全天球做了深度的近、中红外成像巡天,成果斐然;此后制冷剂耗尽,仅有近红外观测得以保留,任务转为陆续几期对近地天体的自动搜寻。事实上,它已发现33颗彗星,但是它们都很暗弱,只有这颗新彗星比较明亮,2020年4月,新彗星的英文名定为NEOWISE。

图1. 发现新智彗星的天文卫星——广域红外巡天探测器(艺术想象图:美国国家航天局WISE项目官网)

天文学名词委的委员们为NEOWISE的中文定名在网上展开了热烈的讨论。如果将NEOWISE直接音译显然不妥,那会让人误解为它的发现者是某位个人;如果简单采用发现任务天文卫星的全称“近地天体广域红外巡天”,过于冗长。大家认为,虽然NEO在此处只是“近地天体”一词的英文缩写,但不妨视其为前缀、取其“新”之义;其后的英文缩写WISE可当作“智慧”、“广域”等来理解,也可反映空间望远镜巡天观测的高度自动化。委员们陆续提出了“新广彗星”、“近广彗星”、“新智彗星”、“新向彗星”等名称。其中孙小淳教授提议的“新智彗星”简明上口,得到大家的一致赞成。最终,天文学名词委将C/2020 F3彗星的中文名确定为“新智彗星”。

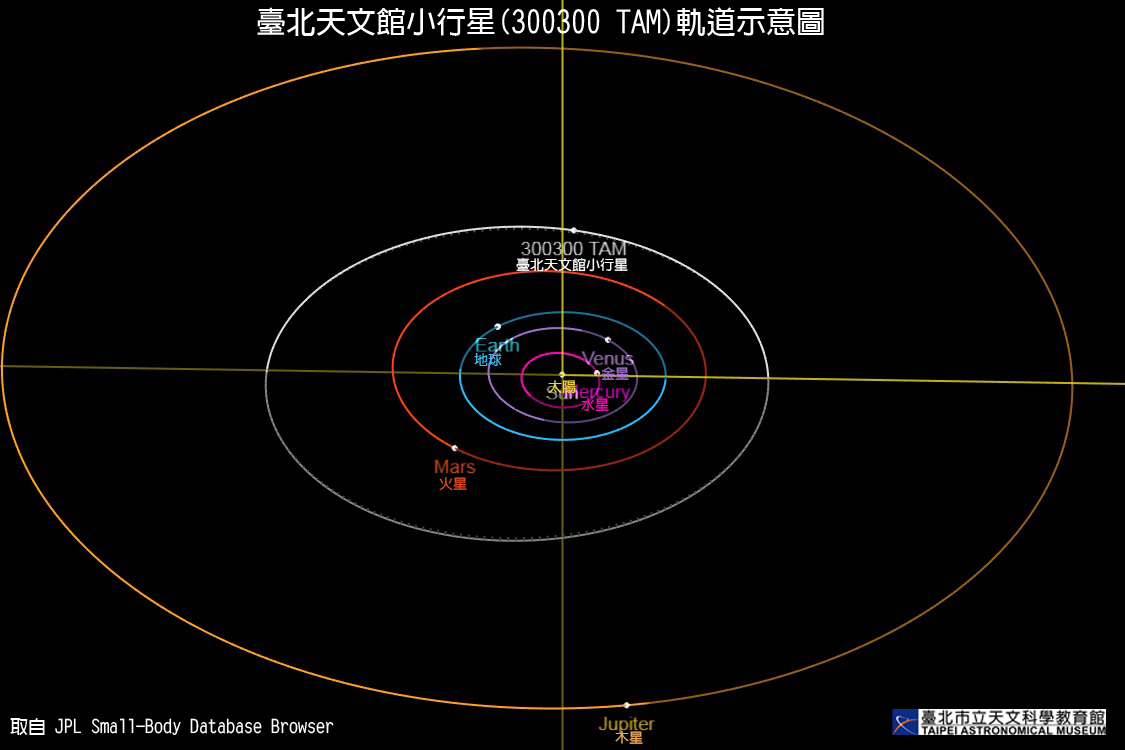

新智彗星在一个接近抛物线的轨道上绕太阳逆行,轨道面与黄道面的夹角很大,接近129度,近日点不到0.3个天文单位(日地距离为一个天文单位)。根据目前的观测和推算,它的远日点在500个天文单位以上,很有可能是源自太阳系最外围的彗星大本营——奥尔特云。它可能拥有一个直径约5公里的较大彗核,这使其能在接近太阳的过程中幸免于解体,这也可以解释它的高亮度;随着这次闯入内太阳系并再次远去,轨道周期可能会从4000多年增加到约7000年。如此说来,2020年7月,无疑是观测新智彗星的千载难逢的大好时机。

图2. 美国加利福利亚地平线上方的新智彗星(裁剪前原图:美国国家航天局APOD网站;拍摄者:Jack Fusco)

为此,此发布稿件执笔人、天文学名词委委员邓劲松研究员,引《左传·昭公十七年》“彗,所以除旧布新也”,特赋诗一首:

新辉客喜欣,

智鉴以窥分。

彗影除时疫,

星奔旧奥云。

近期,还有更多新名词已经通过审定并入库,欢迎大家前往天文学名词网站(https://nadc.china-vo.org/astrodict/),查询更多内容。