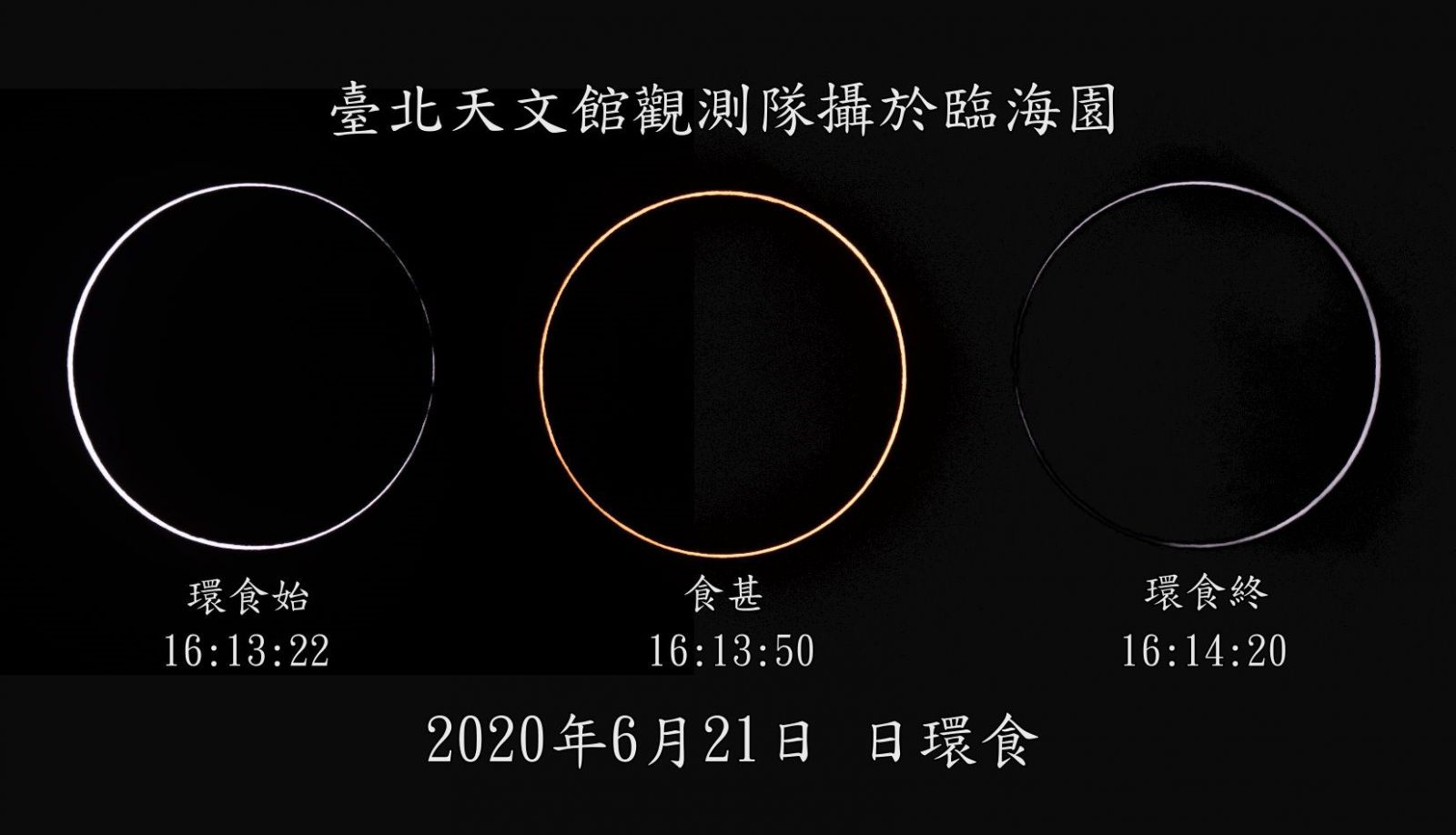

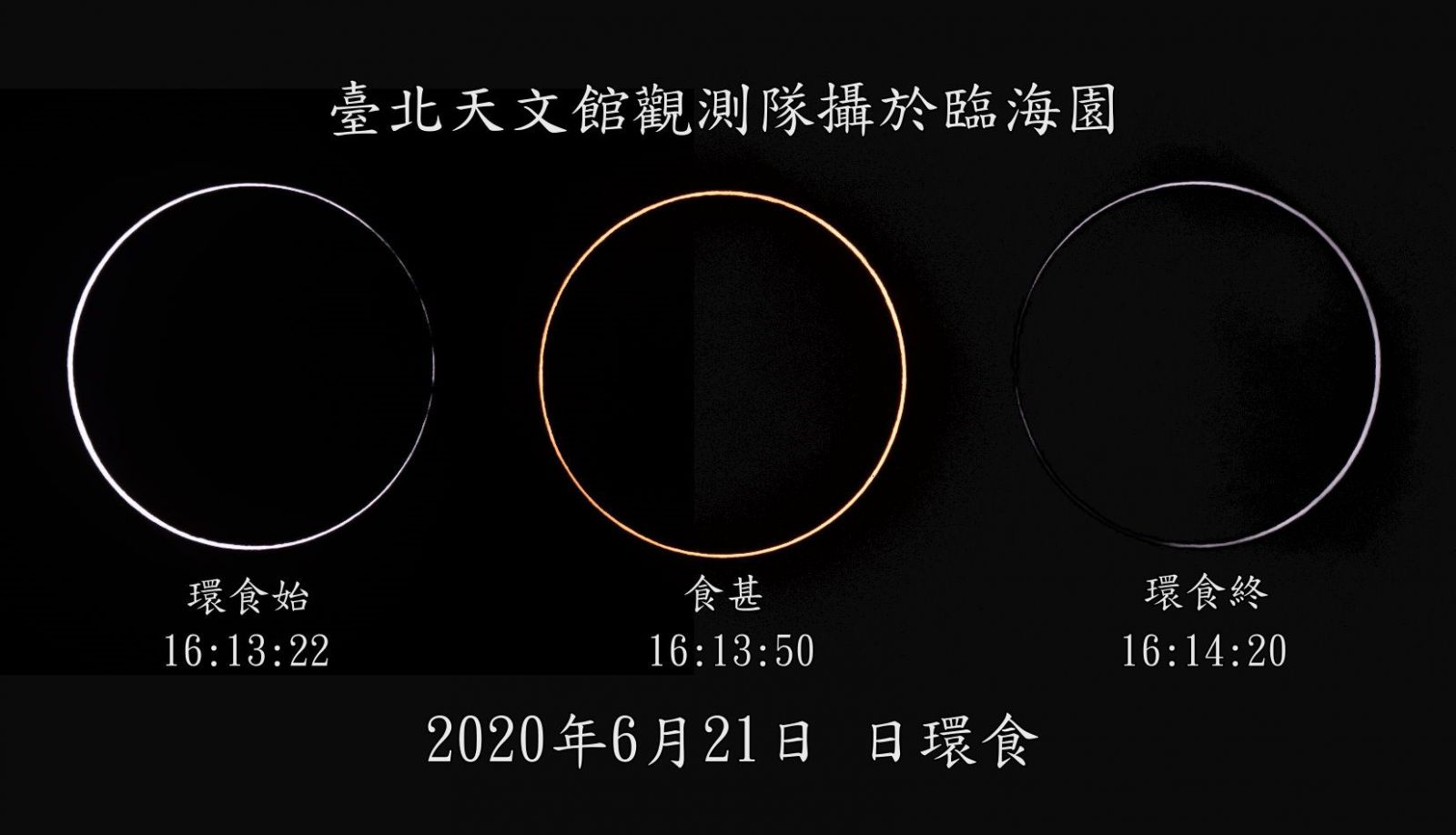

请注意:日环食中,太阳未被全部遮挡,因此没有“食既”(Second Contact)和“生光”(Third Contact)的名称,只有“环食始”(Central Eclipse Begins)和“环食终”(Central Eclipse Ends)。概念不能混淆!

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:日食观测镜 可拍照 ★★★★★

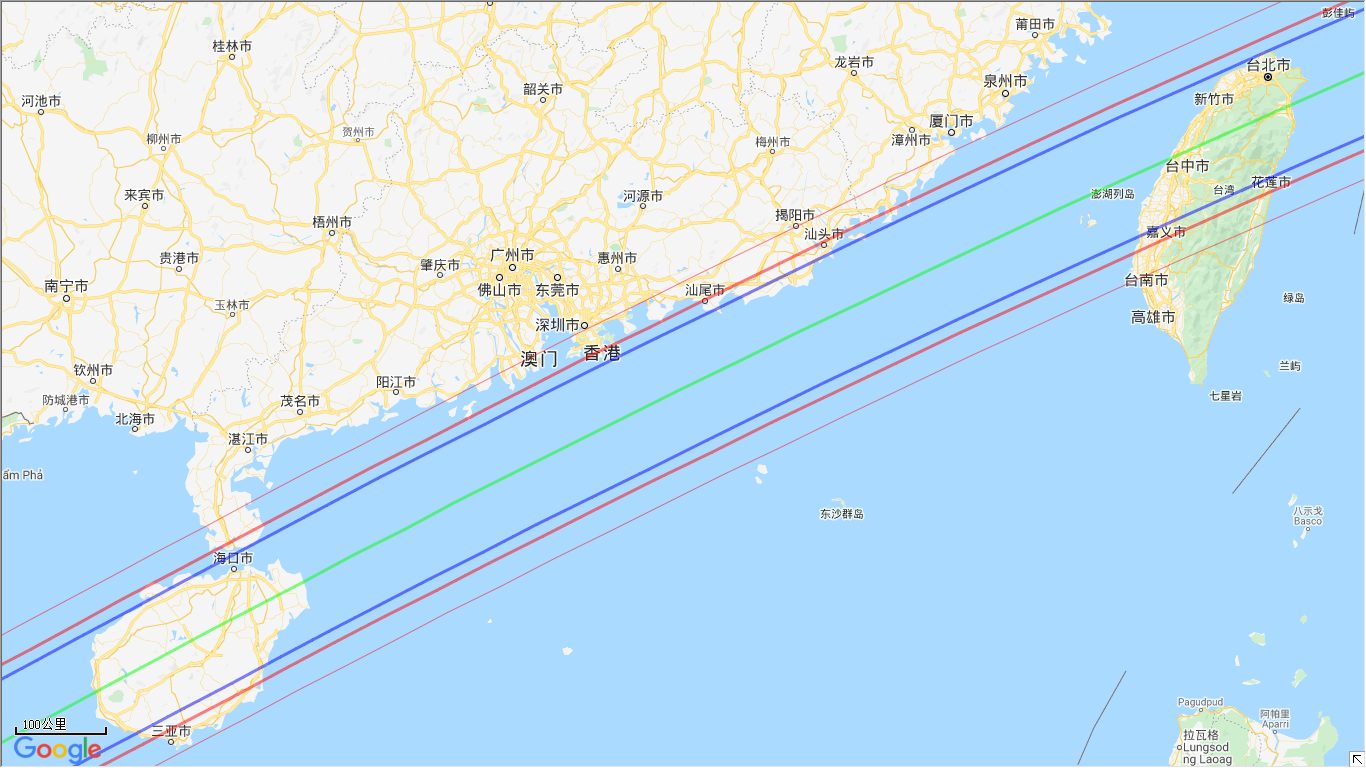

台湾地区的日食状况

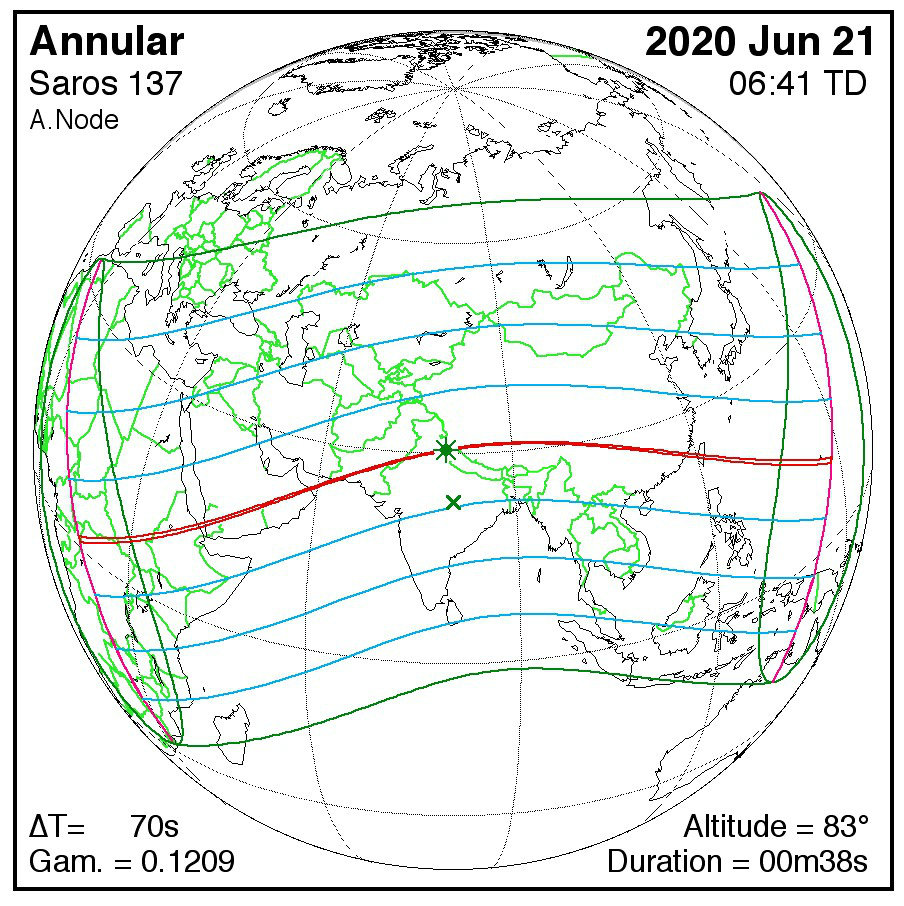

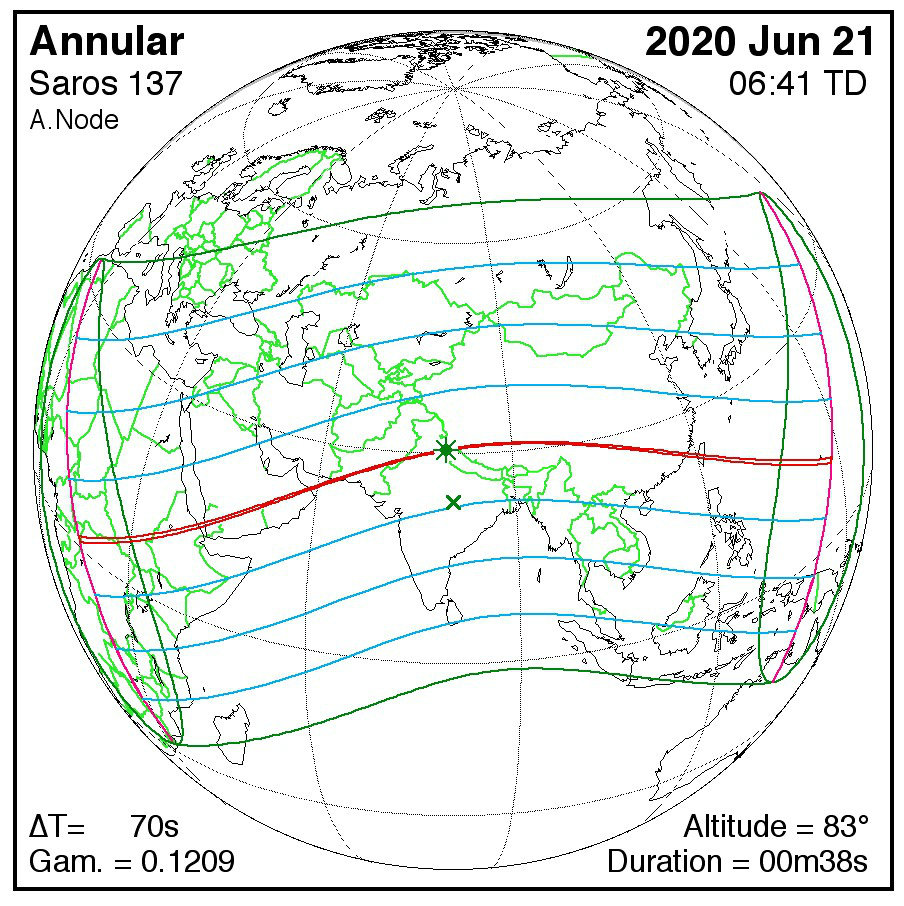

本次2020/06/21日环食从非洲内陆至西太平洋,整个亚洲几乎都在可见食的范围,台湾地区位于环食带上,全台食分皆超过0.92(月面掩入日面的视直径比)。以台北为例,食分为0.937,可看到遮蔽日面达91.7%的日偏食,而中南部部分地区位在宽47公里左右的环食带上,遮蔽日面可达97%以上,食分超过了0.99!下一次发生环食带大范围覆盖台湾地区的日环食,可要等到将近200年之后的2215年了!6月21日当天台北市立天文科学教育馆(以下简称台北天文馆)也会举办日食观测活动,欢迎各地民众一同前来参与难得的天文盛事。

特别提醒:日食或一般太阳的观测,须非常注意安全。绝对不可以在没有任何保护装置下以肉眼直视太阳,否则可能会造成视力的永久伤害!一定要使用适当减光设备,如日食专用墨镜,或以投影方式观察确保安全。日食时间各地略微不同,以下为台湾地区各县市日食发生时间。

台湾各县市行政区与外岛日食时间表

地点

初亏

环食始

食甚

环食终

复圆

食分

连江县

(南竿乡)

14:45:57.4

-–

16:10:47.5

-–

17:22:50.2

0.926

基隆市

(中正区)

14:50:18.4

-–

16:13:34.3

-–

17:24:21.3

0.934

台北市

(士林区)

14:49:54.6

-–

16:13:24.8

-–

17:24:21.7

0.937

新北市

(板桥区)

14:49:52.8

-–

16:13:27.3

-–

17:24:26.7

0.940

桃园市

(桃园区)

14:49:35.1

-–

16:13:20.0

-–

17:24:26.5

0.943

新竹市

(北区)

14:49:06.6

-–

16:13:14.0

-–

17:24:35.1

0.952

宜兰县

(宜兰市)

14:50:41.4

-–

16:14:01.3

-–

17:24:48.2

0.945

苗栗县

(苗栗市)

14:49:02.4

-–

16:13:21.7

-–

17:24:49.2

0.960

金门县

(金城镇)

14:44:06.3

16:10:37.9

16:11:01.2

16:11:26.9

17:24:18.6

0.992

台中市

(西屯区)

14:49:04.0

-–

16:13:37.8

-–

17:25:12.5

0.973

彰化县

(彰化市)

14:48:56.8

-–

16:13:37.5

-–

17:25:16.4

0.976

花莲县

(花莲市)

14:51:06.2

-–

16:14:41.9

-–

17:25:34.4

0.966

南投县

(南投市)

14:49:22.7

-–

16:13:56.3

-–

17:25:28.8

0.979

云林县

(斗六市)

14:49:16.1

-–

16:14:00.6

-–

17:25:39.3

0.987

澎湖县

(马公市)

14:47:29.7

-–

16:13:13.4

-–

17:25:32.8

0.986

嘉义县

(太保市)

14:49:02.6

16:13:37.8

16:14:02.7

16:14:29.9

17:25:50.4

0.991

台南市

(安平区)

14:49:17.4

-–

16:14:25.7

-–

17:26:15.7

0.977

台东县

(台东市)

14:51:23.0

-–

16:15:34.0

-–

17:26:42.2

0.982

高雄市

(苓雅区)

14:49:54.6

-–

16:14:56.0

-–

17:26:38.2

0.968

屏东县

(屏东市)

14:50:11.4

-–

16:15:02.1

-–

17:26:37.4

0.972

兰屿

14:52:46.5

-–

16:16:36.5

-–

17:27:25.2

0.966

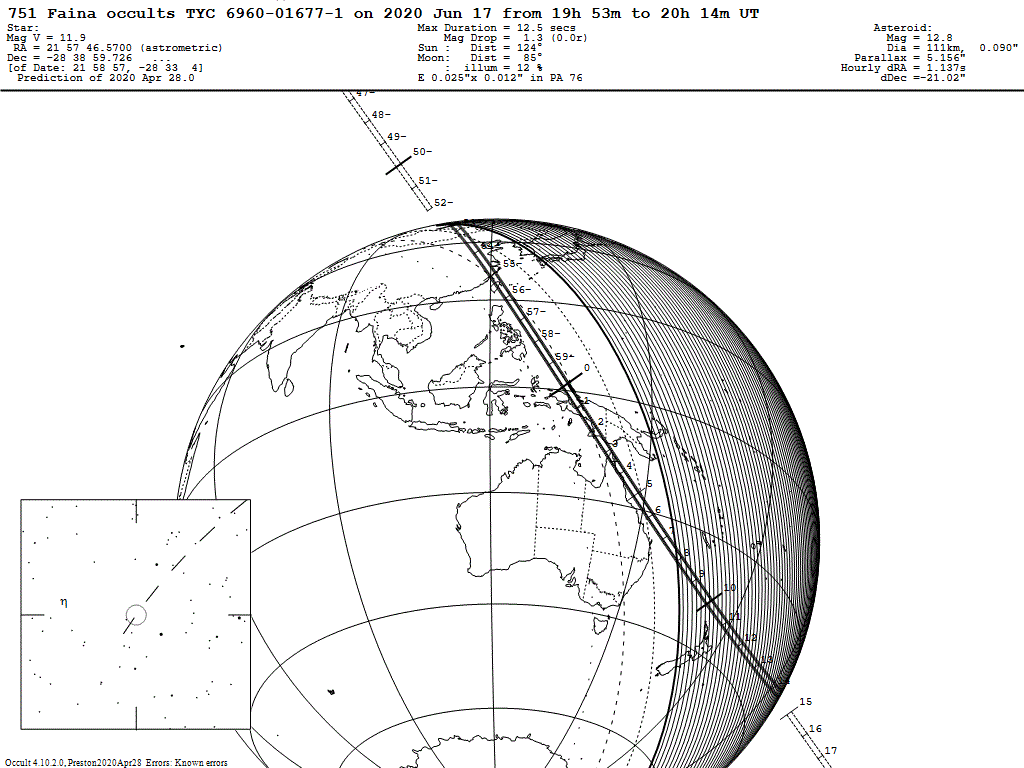

点选下图可查阅日食通过之详细路径

日食发生的机率:

日食每年最多发生5次,最少会有2次;每百年平均发生236.7次;同一地区平均每3年可见一次日偏食,每300多年仅可见一次日全食。

前一次台湾地区可见的日食,是2019年12月26日的日偏食;下一次则发生在2023年4月20日,届时台湾地区仅能见到食分约0.15的日偏食。

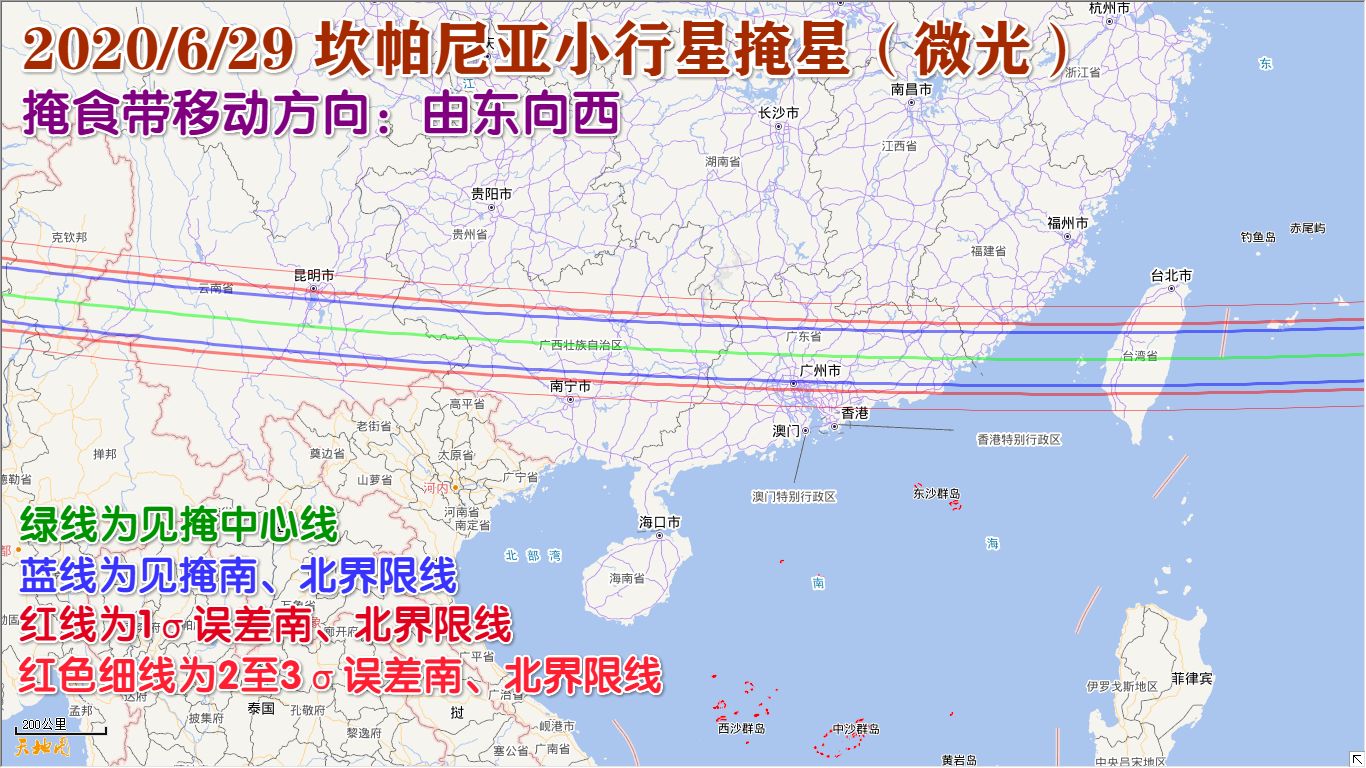

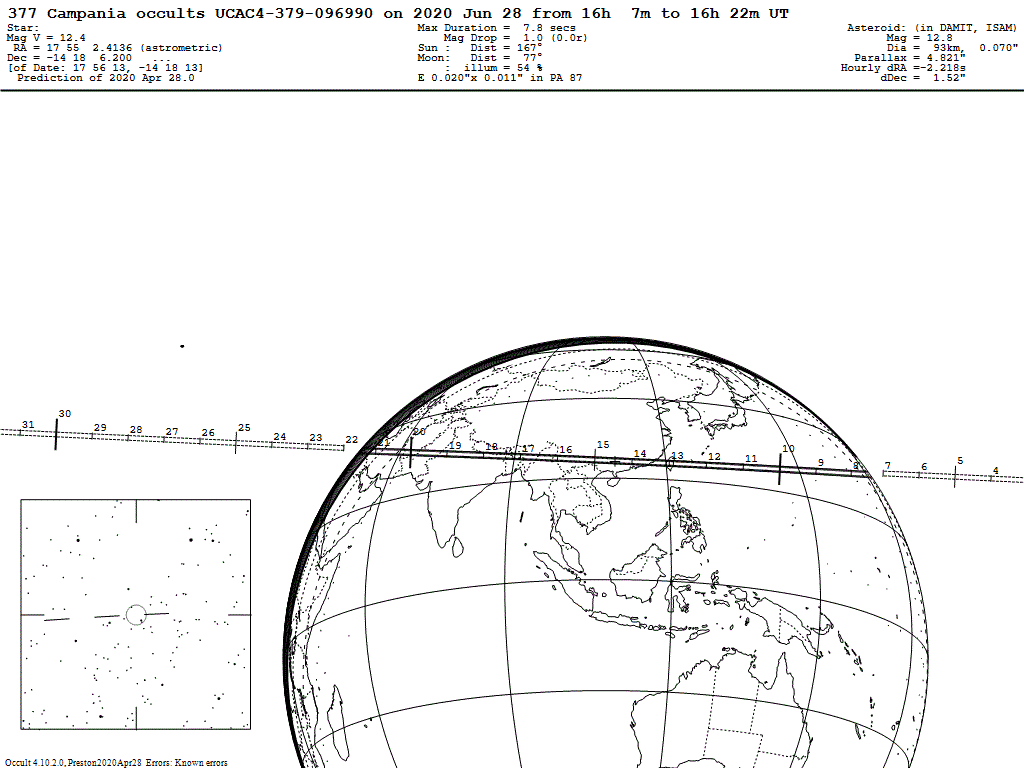

台湾地区前一次见到日环食,是在8年前的2012年5月21日,当时为日出带食,观测时间较不理想。而下一次环食带通过台湾本岛的日环食则要再等到195年后的2215年6月28日!已经不是本篇文章的读者有机会看到的了,一定要把握这次的机会!

2215年6月28日日环食带通过台湾之区域

来台北天文馆看日食!

配合将在6月21日上演的日环食重大天象,台北天文馆针对亲子规划日环食亲子课程,将就日食成因与6月21日日环食观测做详细介绍,活动还将DIY动手制作日月食模型与观测日食专用的针孔投影板,欢迎有兴趣的中小学生与家长同游天文馆、一同认识难得天文盛事。

日环食亲子课程于5月19日(星期二)9:00开始网路报名,活动时间在5月23、24、30日共3梯次,参与活动即赠送天文馆制作的日食观测扇及精美日食光栅尺,每梯次60个名额,报名额满为止,报名要快!

此外,白天参观台北天文馆顶楼的第二观测室除了可现场进行太阳观测外,也有机会可获得日食观测扇,每日发放数量有限,送完为止。

其他日食推广项目:

1. 日食星象节目

本馆「宇宙剧场」每一场次的节目后加入日食天象介绍。

2.「台北星空」日食专刊

「台北星空」于5月1日发行日食特刊。

日食的成因:

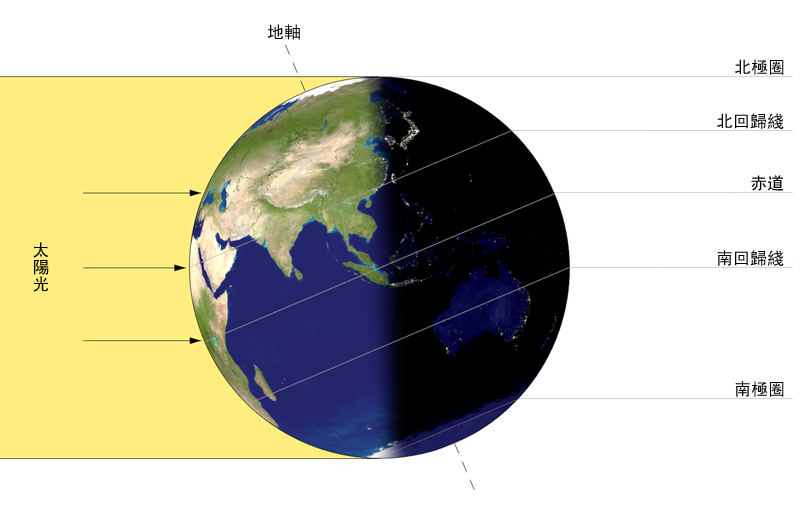

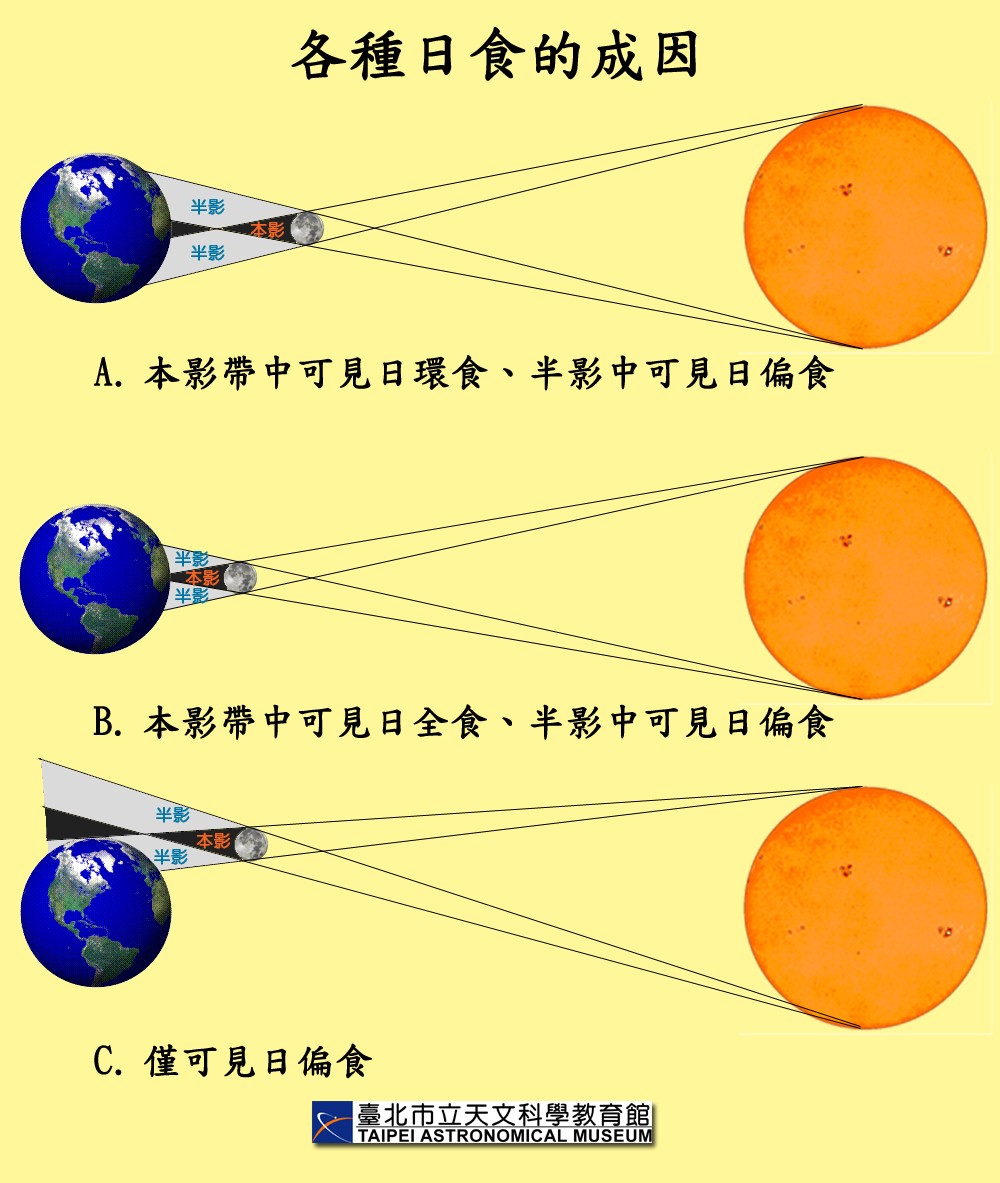

日食发生的原因,是因为月球绕地球公转的过程中,当月亮恰好行至太阳与地球之间,且太阳—月亮—地球几乎在同一直线上时,月球遮蔽阳光,月球影子落在地球上,因而发生日食。

日食的成因

因此,日食发生时间必定在农历初一(朔)前后;但因白道(月球绕地球的公转面)与黄道(地球绕太阳的公转面)之间,平均有5°9’的夹角,故并非每逢朔都会发生日食,必须要朔时、且月亮离黄道与白道交点在15.4~18.5度以内时,才会发生日食,这个范围称为「日食限」。

日食限的概念

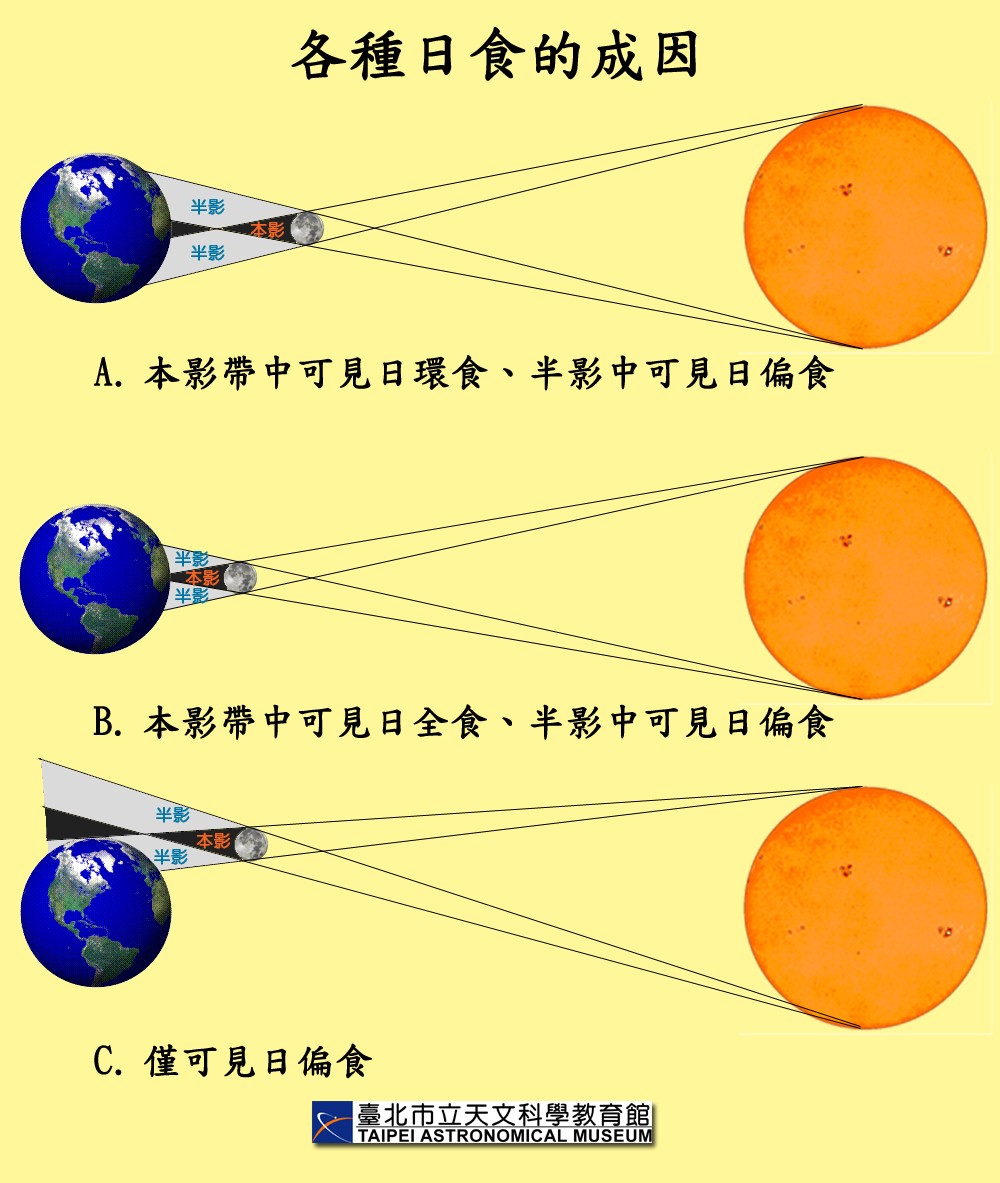

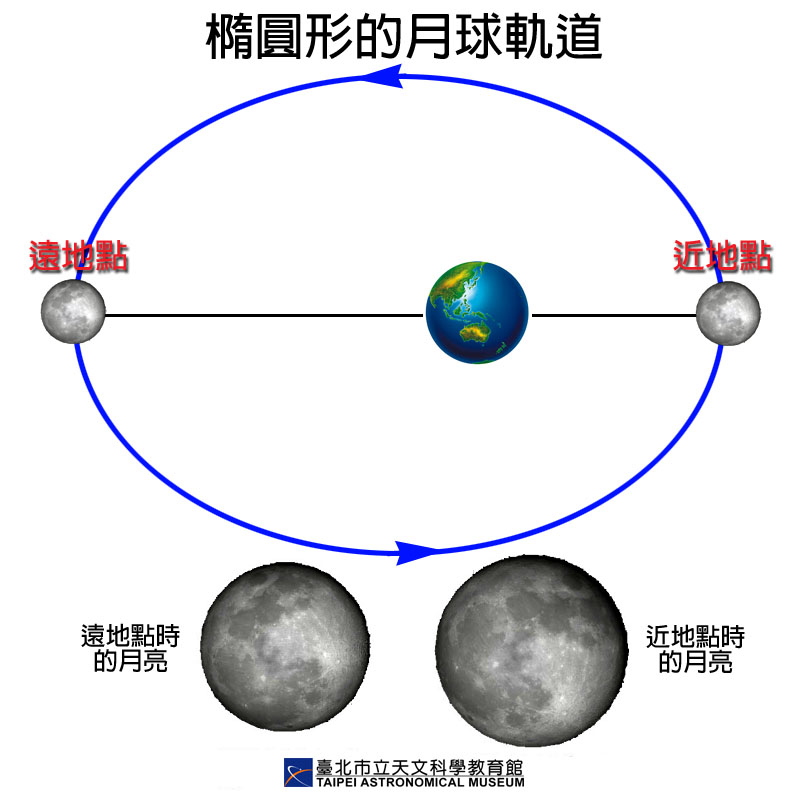

由于月亮绕地球的轨道是椭圆,距离会有远近分别,会因月球远近引起的大小变化,以及在地球上的观测者所在位置不同,使得看到的日食现象不同。日食种类可分为

日全食(Total):月球离地球较近,完全遮掩太阳,月球本影内可见日全食。

日环食(Annular):月球离地球较远,无法完全遮掩太阳,本影内可见日环食。

日偏食(Partial):无论月亮远近,在月球半影中者均可见月亮遮掩部分日面。

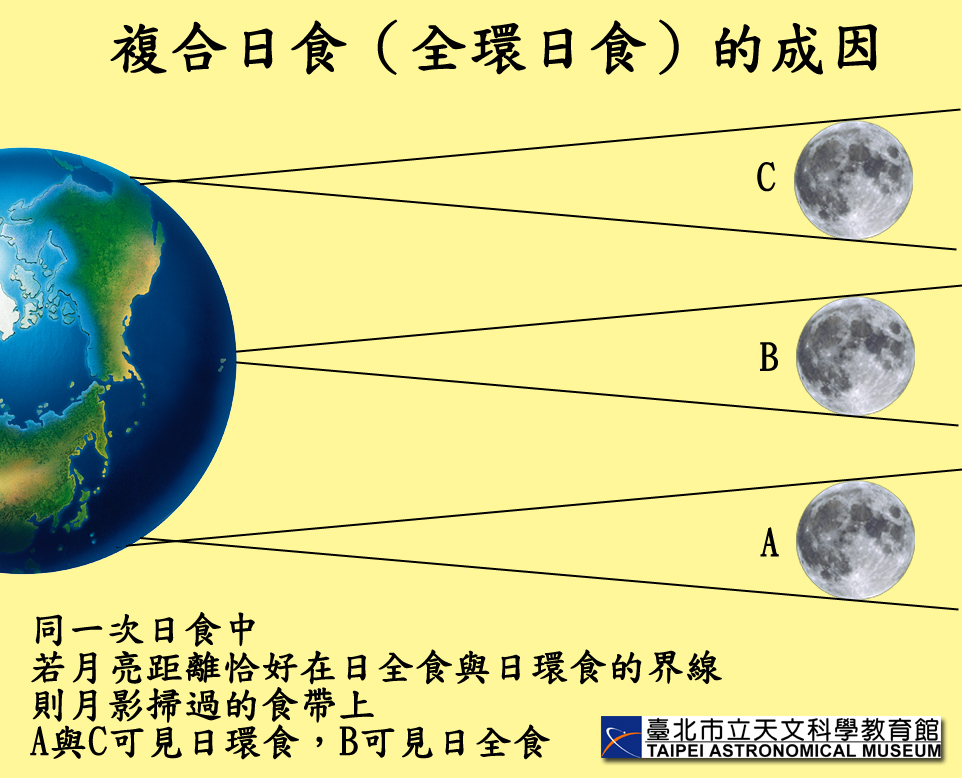

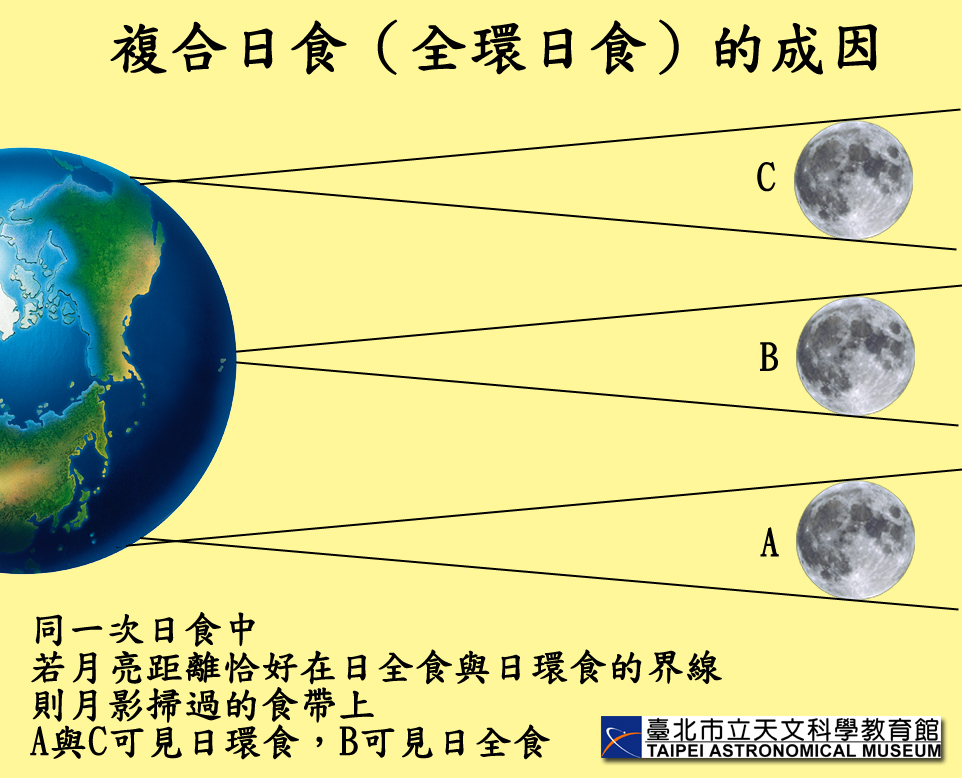

复合日食(Hybrid)或全环食(Annular-Total):月亮位置恰介在全食与环食间,使地球上部分地区见全食,部分地区见环食。这种日食发生比例极低。

各类日食成因示意图

复合日食成因示意图

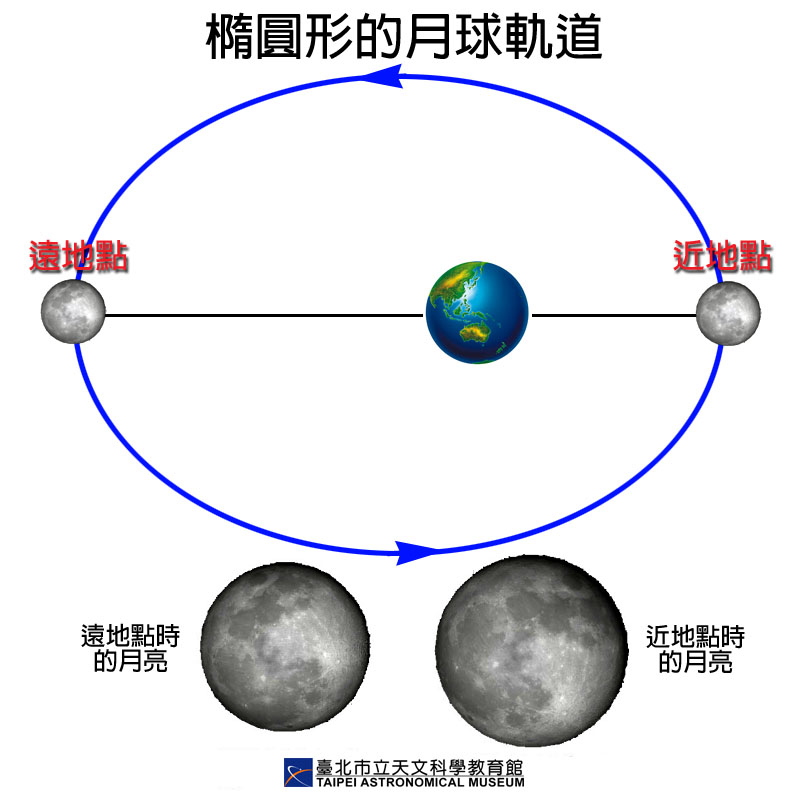

月球的远和近

月球绕地球轨道为椭圆形,地球位在椭圆的焦点上。月球离地球最远的位置称为「远地点」,最近的位置称为「近地点」。因这样距离远近的差异,使得在地球上所见到的月球视直径不同,远地点时的月球视直径比较小,近地点时则较大。

月球远近不同,使地球上所见的月球大小也不同。

日食观测方式:

日食的观测方法其实与日常的太阳观测相同,由于阳光非常强烈,稍有不慎便会对眼睛造成永久的伤害,因此强烈提醒:必须特别注意观测时的安全措施与减光设备的安全性,绝对不可以在没有任何保护装置下以肉眼直视太阳。

※一般观赏

1. 目视:

用目视的方法观赏太阳之前,必须先确定:您拿来减光用的器材绝对是有效且安全的!这里所谓的减光器具,可以用身边随手可得的东西,例如1~2层曝光且冲洗过的「黑白底片」(别用彩色底片,效果不佳)、系数11以上的电焊玻璃、专用日食眼镜(非一般太阳眼镜)等,但即使这些物品有减光效果,每次观看太阳的时间也最好别超过10-20秒,以免太阳光中的红外光或紫外光损害您的眼睛。此外,一般的太阳眼镜并不具足够的减光效果,一样会造成视力受损。而前人使用脸盆装水,看太阳水中倒影的方法可能也会因为亮度过高难以直视。

2. 小孔成像:

如果没有望远镜,可利用针尖在纸盒上方钻一小孔(约铅笔直径大小),纸盒底端铺一块白色纸板。观测时将小孔对准太阳,使太阳影像经由「小孔成像」原理投影在纸盒底端来观察。若能在小孔前方加一片透镜来放大影像,效果会更好。这种观测方法每次观看时间最好不要超过一分钟。

3. 减光:

现在市面上有贩售太阳观测专用减光滤纸,或是可买来裁切至适当大小,做成眼镜状以便配戴观赏。不过一张滤纸的减光效果可能不够,在正式观看太阳前,最好事先测试一下几张滤纸迭加起来的减光效果最好、最不伤眼睛。这种观测方法每次观看时间最好不要超过一分钟。

4. 投影:

有望远镜者(双筒或单筒望远镜均可),可以透过望远镜将太阳投影在望远镜后方所摆放的白色萤幕或白纸上,萤幕或白纸的位置绝不可太接近望远镜的焦点,观测者也不可以太靠近萤幕或望远镜镜筒,以免因望远镜聚光而使萤幕或白纸烧起来,造成观测者严重灼伤;萤幕或白纸的位置最好离焦点一段距离,观测者则最好站在望远镜侧边。不过千万别直接用肉眼透过望远镜的目镜或寻星镜来看太阳,且不用时,记得随手将镜筒前方的盖子盖上,以维安全。此外,如果目镜中的複合镜片是用胶合方式组装,则望远镜物镜前方最好做适当减光,或每观看一段时间就将镜筒盖上,以免胶合式目镜中的胶受热融化而损坏。

5. 望远镜加装减光设备:

若要直接以肉眼透过望远镜来观看日食现象,如同「减光」该条所列,一定要将望远镜加装适当的减光设备(最好装在物镜前方),如太阳观测的减光滤纸,或是望远镜专用的太阳滤镜等,否则将会严重损害眼睛!

※摄影记录

强烈提醒:

除非是间接拍摄太阳投影板上的日食影像,否则若要利用摄影设备拍摄日食过程,必须要将望远镜或相机前方加装适当的减光设备,如前所述的太阳观测减光滤纸,或是望远镜专用的太阳滤镜等,以免损坏摄影设备。

1. 专业的观测方式:

可使用特殊的太阳滤镜接在望远镜前方(尽量不要使用锁在目镜上的那种太阳滤镜,因为位置接近焦点,容易破裂而发生危险),可至少将太阳光减少99%以上,以方便肉眼观察。这种减光滤镜可用一般摄影用的ND4~ND400滤镜加以组合,然其安全性不如天文专用的太阳滤镜ND4或ND5以上、或前述的太阳减光滤纸。不过无论哪一种,滤镜使用前必须先仔细检查有无镀膜脱落或凹凸不平的现象,如有此现象,最好不要使用。

2. 日食摄影:

日食摄影所需的摄影机或相机不需要可长时间曝光的功能,甚至需要缩减曝光时间,且最好可以在影像中记录拍摄资料,以作为正式的摄影记录。曝光时间需在日食前先多做几次测试,至真正拍摄时也最好多拍几张不同曝光值的照片,或利用包围曝光的方式,选取最佳的一幅影像;但提醒利用数码相机拍摄时,需先算好记忆卡容量,并使用已充满电的电池,以免在日食的紧要关头出错而遗憾。

扩大摄影:拍摄日食各过程的特写镜头,必须使用焦长4001000mm以上的镜头或望远镜,或是利用焦长200300mm镜头加2X或3X加倍镜的方式。相机或摄影机必须固定在三脚架上,可用直焦摄影或放大摄影均可。若使用ND5(将太阳光减低至原来的1/100000)的太阳滤镜,相机调至f16的光圈及感光度100的模式,则曝光时间约在1/15~1/60秒上下;如使用无法调整光圈或快门速度的数位相机,则最好多准备几片相机前方使用的减光镜,以备减光用。不过因各相机性能不同,摄影者还是需要自行注意画面的品质,视情况随时调整。下方图片为各镜头可见之太阳影像大小参考图,取自http://eclipse.gsfc.nasa.gov/网站。

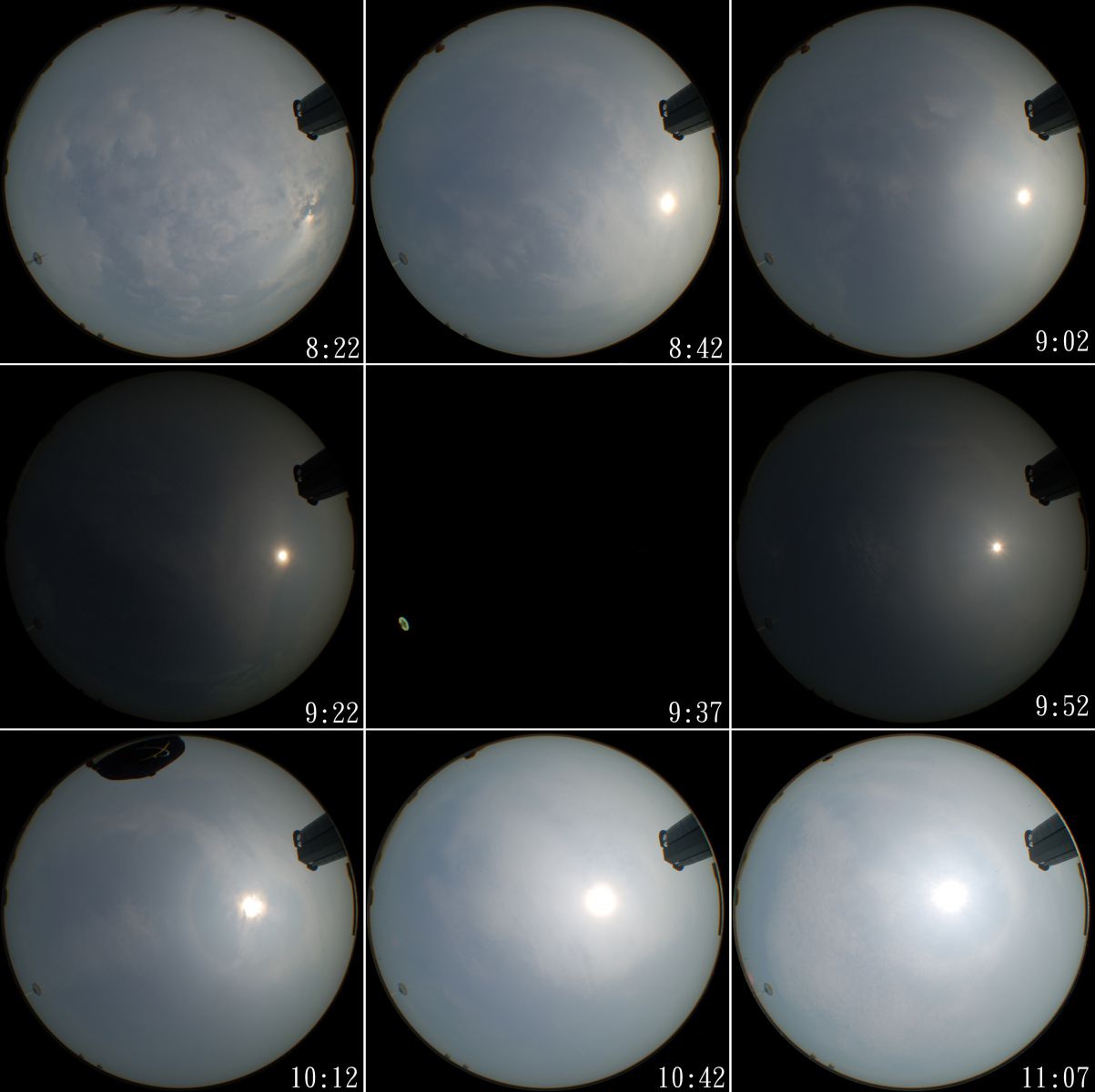

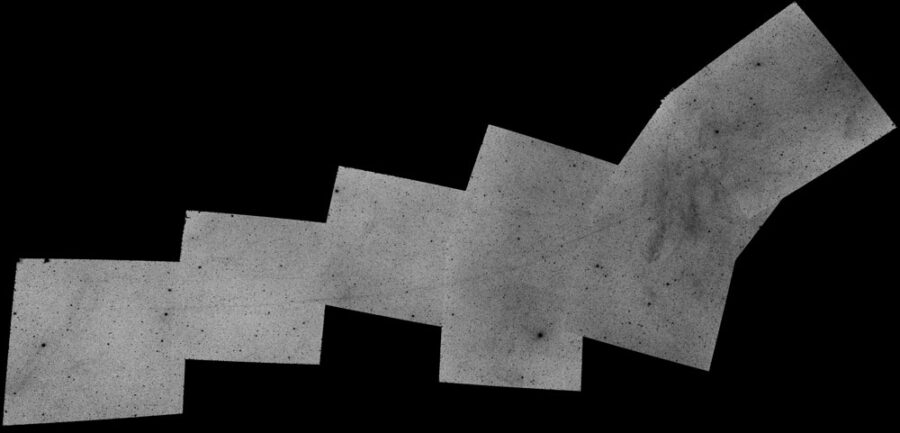

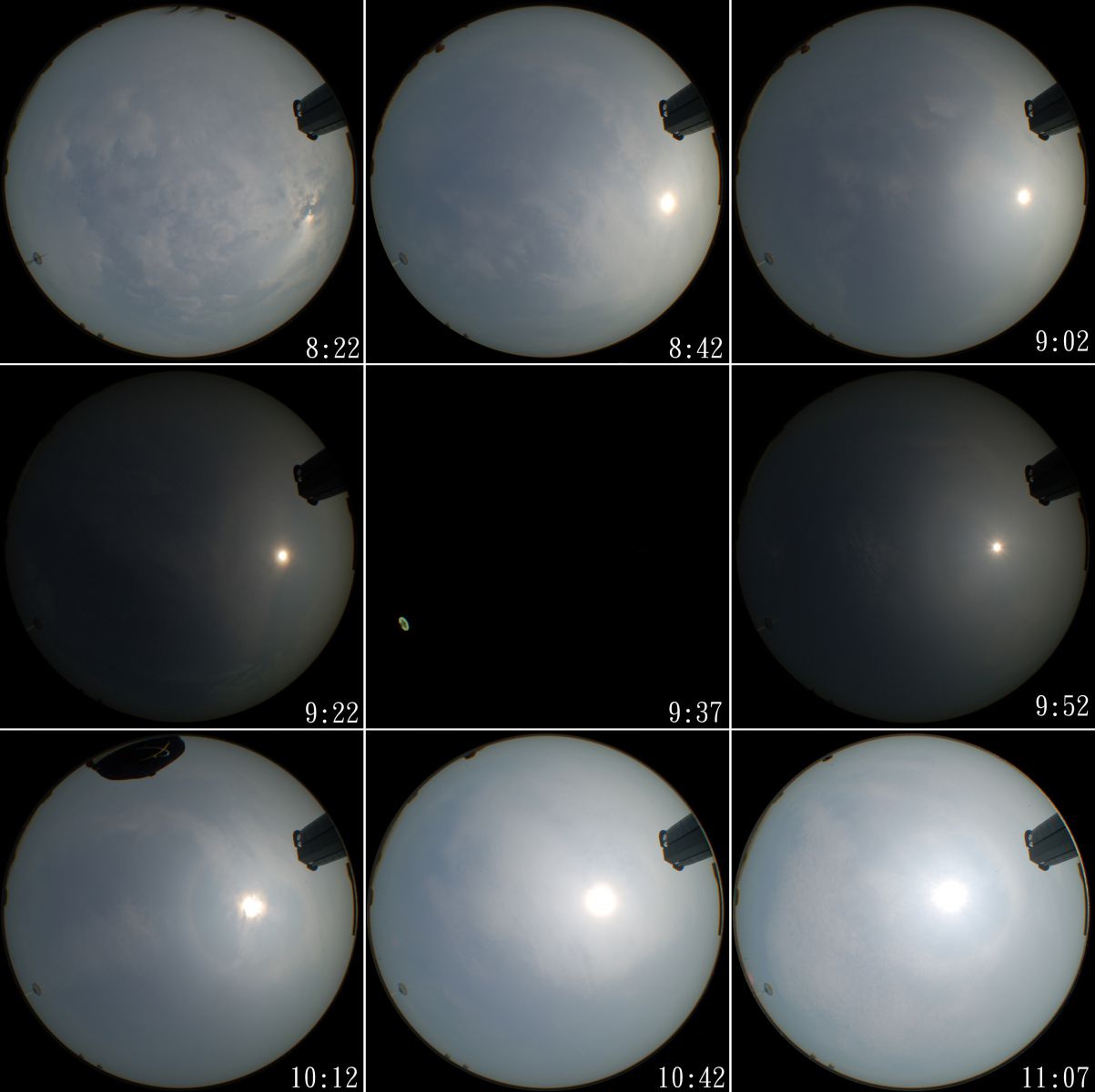

- 间歇摄影:需事先了解日食全程所需时间与太阳在天空的路径,选择适当的镜头,将相机固定在三脚架上,如右图,快门每隔10-15分钟固定开启一次,将太阳影像曝光在同一张底片上,所以相机必须具有重复曝光的功能,且需随太阳被食的程度调整光圈大小与曝光时间。曝光时间同上。如使用数位相机,同样须固定相机视野,待日偏食结束之后,利用电脑影像处理软件,将所有过程合成在一张影像中。

2012年5月21日日环食/周纪宇摄于富贵角灯塔

2010.01.15日环食间歇摄影,吴昆臻摄于云南大理。

本影像由吴昆臻先生提供,感谢吴昆臻先生授权台北天文馆作为台湾区教学使用。

※其他观察记录方式

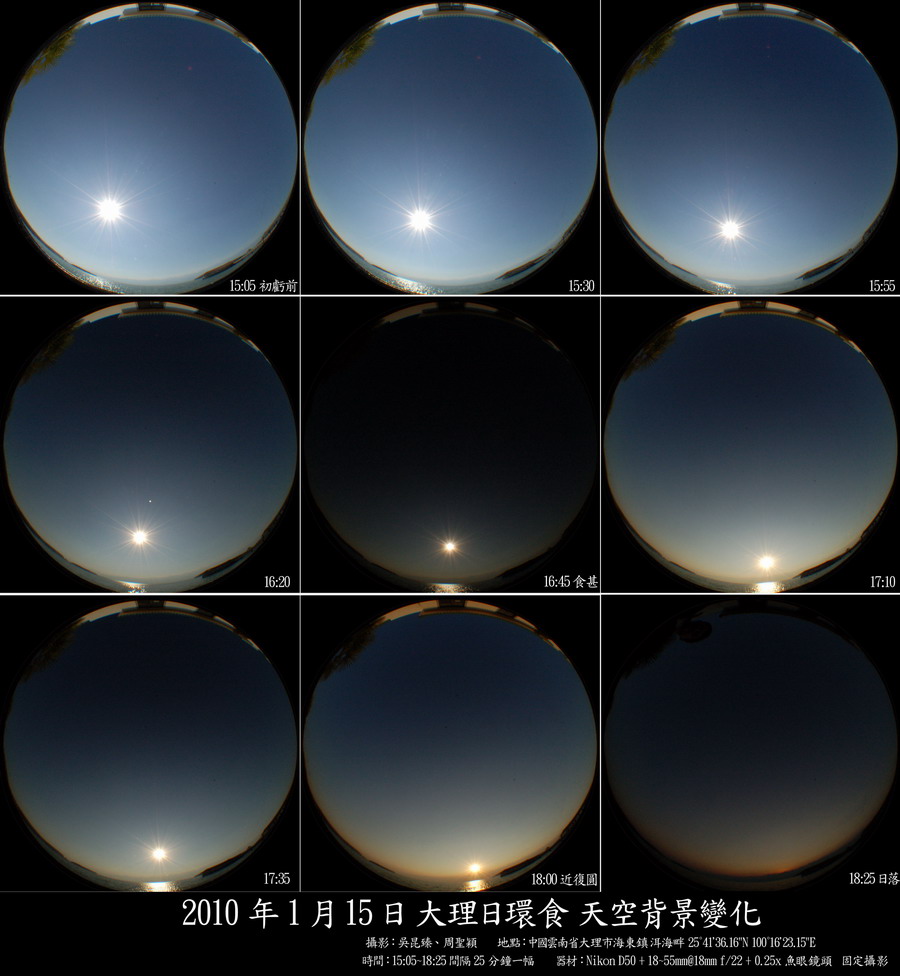

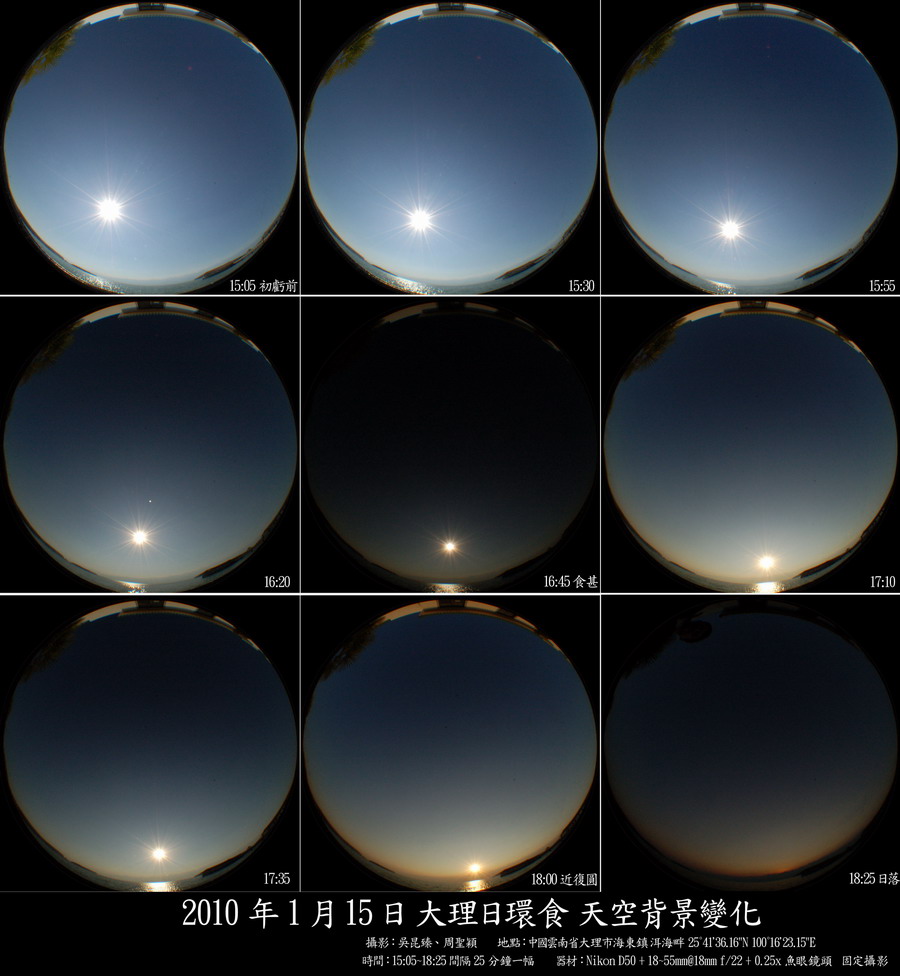

- 日食前后的环境气温、天光亮度等会有变化,可利用相关设备记录。

2009年7月22日日全食天光变化/吴昆臻摄于浙江杭州

2010.01.15日环食天光变化。吴昆臻摄于云南大理

本影像由吴昆臻先生提供,感谢吴昆臻先生授权台北天文馆作为台湾区教学使用。

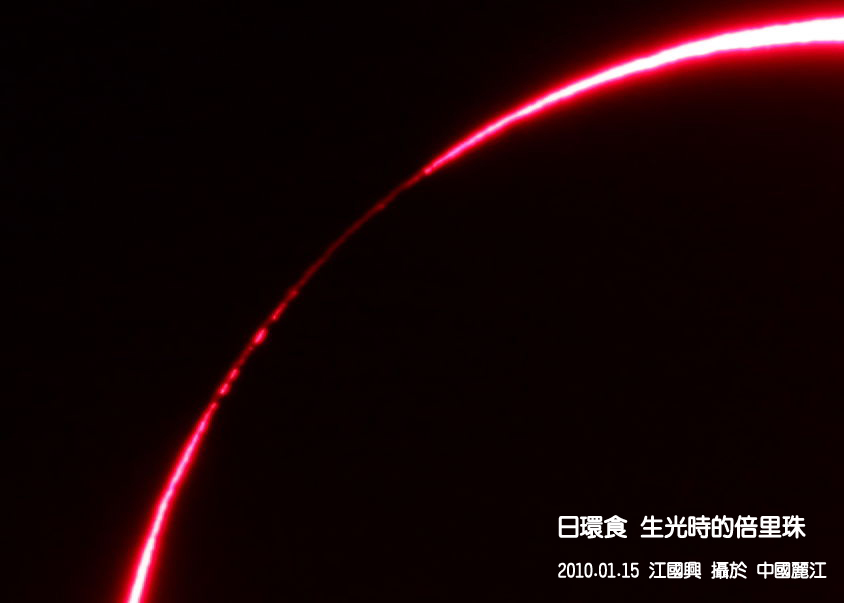

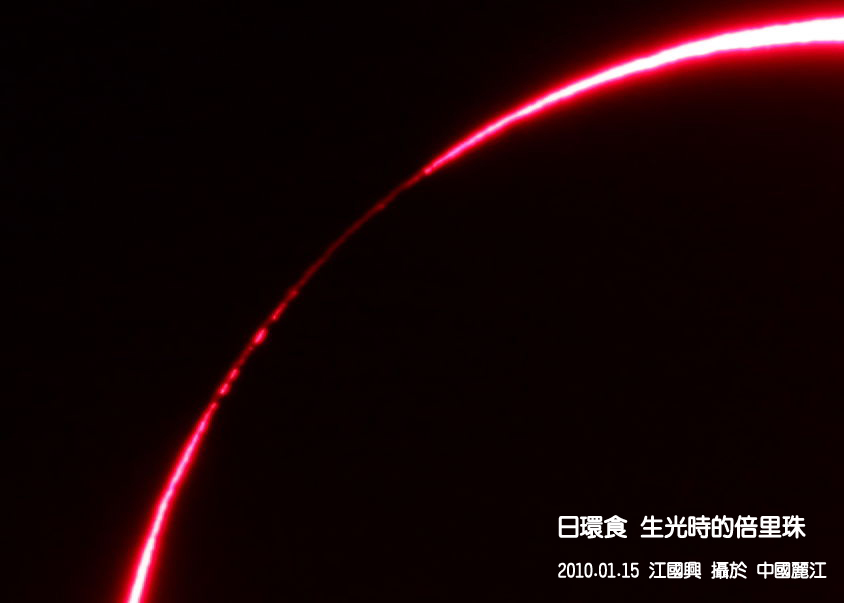

- 在环食始至环食终阶段,有机会可见到因阳光透过凹凸不平的月表地形而形成的倍里珠,但需利用望远镜放大观察才可见。

2010.01.15环食终瞬间的倍里珠。江国兴摄于云南丽江

本影像由清华大学江国兴教授提供,感谢江教授授权台北天文馆作为台湾区教学使用。

- 本次日食发生时逢太阳活动极小期,太阳黑子和日珥等现象可遇不可求,不过太阳活动无法事先预测,或许仍然有机会可见到,其中后者必须利用特殊仪器才可见。

(编辑/台北天文馆虞景翔)

地址:台北市士林区基河路363号

电话:(02)2831-4551

传真:(02)2831-4405

紫金山天文台日月食预报:

http://almanac.pmo.ac.cn/txssyb2020.htm

★