数据来源:中国科学院紫金山天文台

资料整理:高良超、杨旸

时刻系东经120度标准时(北京时间)

天象包括行星天象(合日、冲日、凌日、大距、行星最接近地球、过远近日点、升降交点、纬度最南最北,以及行星相合、行星合恒星等),月相,月亮过远近地点、月掩行星和恒星,日月食,二分二至,彗星,流星雨,变星等诸多天文事件。

在5月初入夜时的星空,巨蟹座位于头顶附近,往东方看下去,首先会看到狮子座。东北东方地平上方则可见到牧夫座的全貌。当天色完全暗下来以后(约20时),我们往东南方看过去,可以看到有4颗亮度相当的3等星排列成巧妙的小四边形,这是乌鸦座,在光害少的地方相当容意辨认。晚间20~22时间,乌鸦座位于南方天空,我们可以看到乌鸦下向开口所指的方向大致上就是天南极的位置。日落后大约3个小时明亮的木星将从东南方升起,天文爱好者们可以借助小型望远镜对它观测,观看木星布满条纹的表面和它很有意思的大红斑以及四颗大卫星绕着它旋转的景象,将其表面的细节拍摄下来也是一个不错的选择。

例行发生于5月份的宝瓶座η流星雨,今年的极大期逢盈凸月,目视观测条件欠佳。5月7日18时45分还将迎来本年度第三大满月,月面视直径为33.01角分。

太阳系大行星动态

太阳:由白羊座运行到金牛座。

水星:5日上合日,由晨星变为昏星,距太阳较近,不易观测。下旬,日落后地平高度均在14°以上,可在西北方天空观测到它。

金星:昏星。在金牛座。13日留后由顺行转为逆行。上、中旬,日落后地平高度均在18°以上,可在西北方天空观测到它。

火星:由摩羯座顺行至宝瓶座。约于次日凌晨1时39分升起,日出时位于东南方天空,后半夜观测条件有所改善。

木星:在人马座。15日留后由顺行转为逆行,升起时间提前至夜晚约23时48分,日出时由东南方天空转入西南方天空,亮度约-2.5等,后半夜可见。

土星:在摩羯座。11日留后由顺行转为逆行,约于次日凌晨0时11分升起,日出时由东南方天空转入西南方天空,亮度约+0.5等,后半夜观测条件变好。

天王星:在白羊座顺行。近太阳不易见,视亮度5.9等。

海王星:在宝瓶座顺行。日出前位于东南方,视亮度7.9等。

冥王星:在人马座逆行。日出前位于南方。

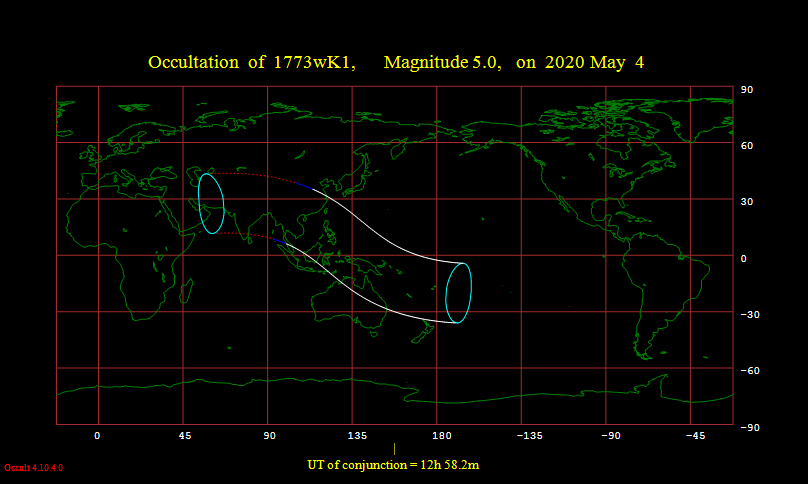

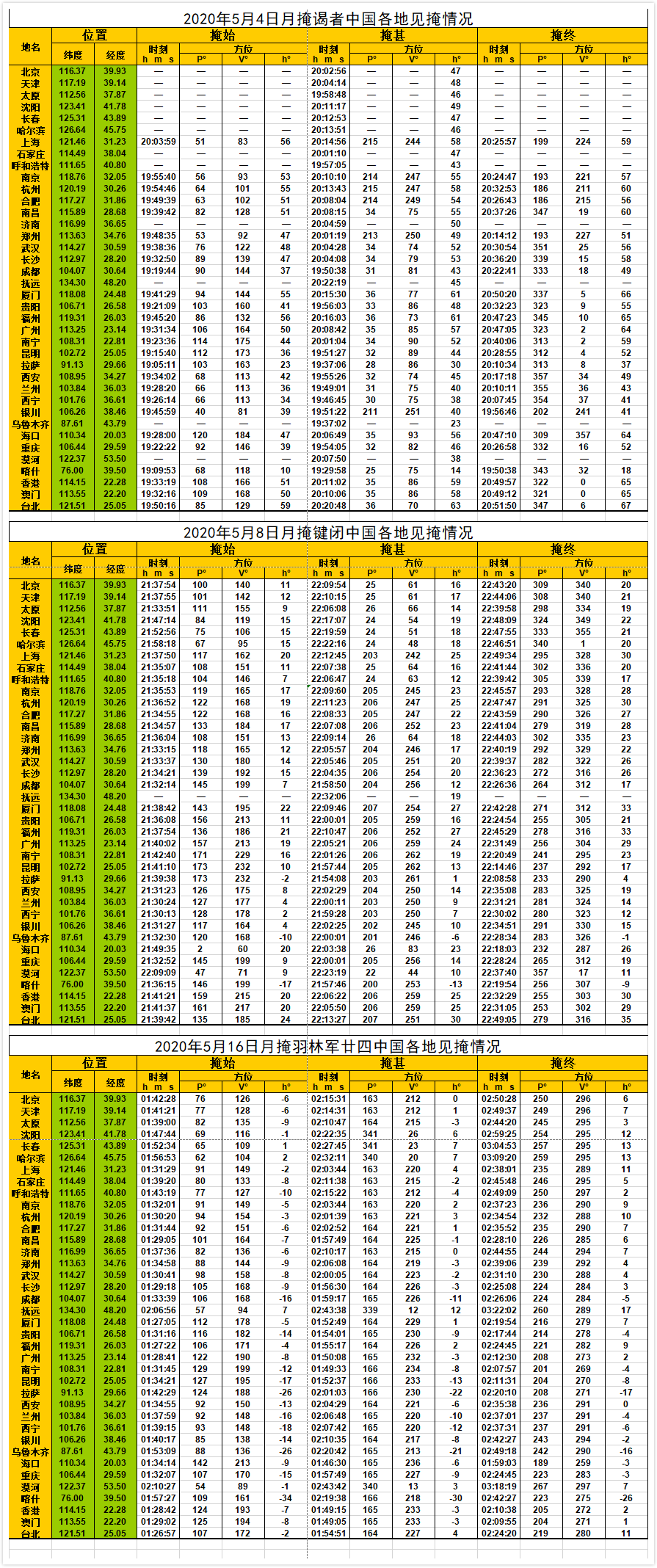

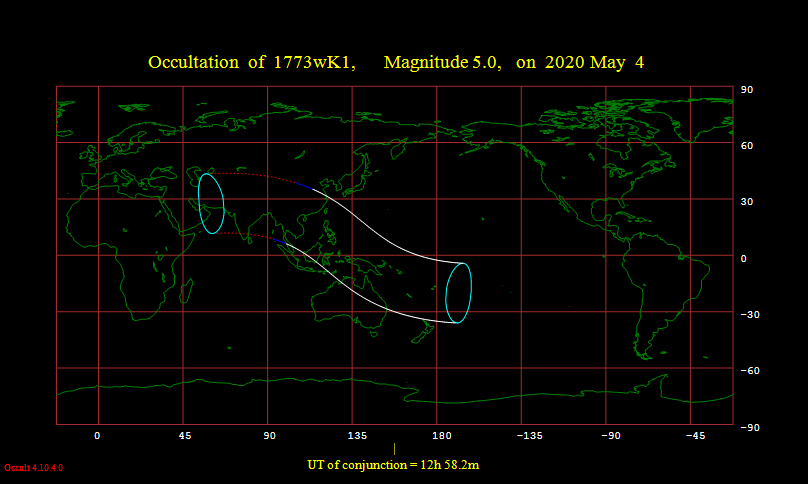

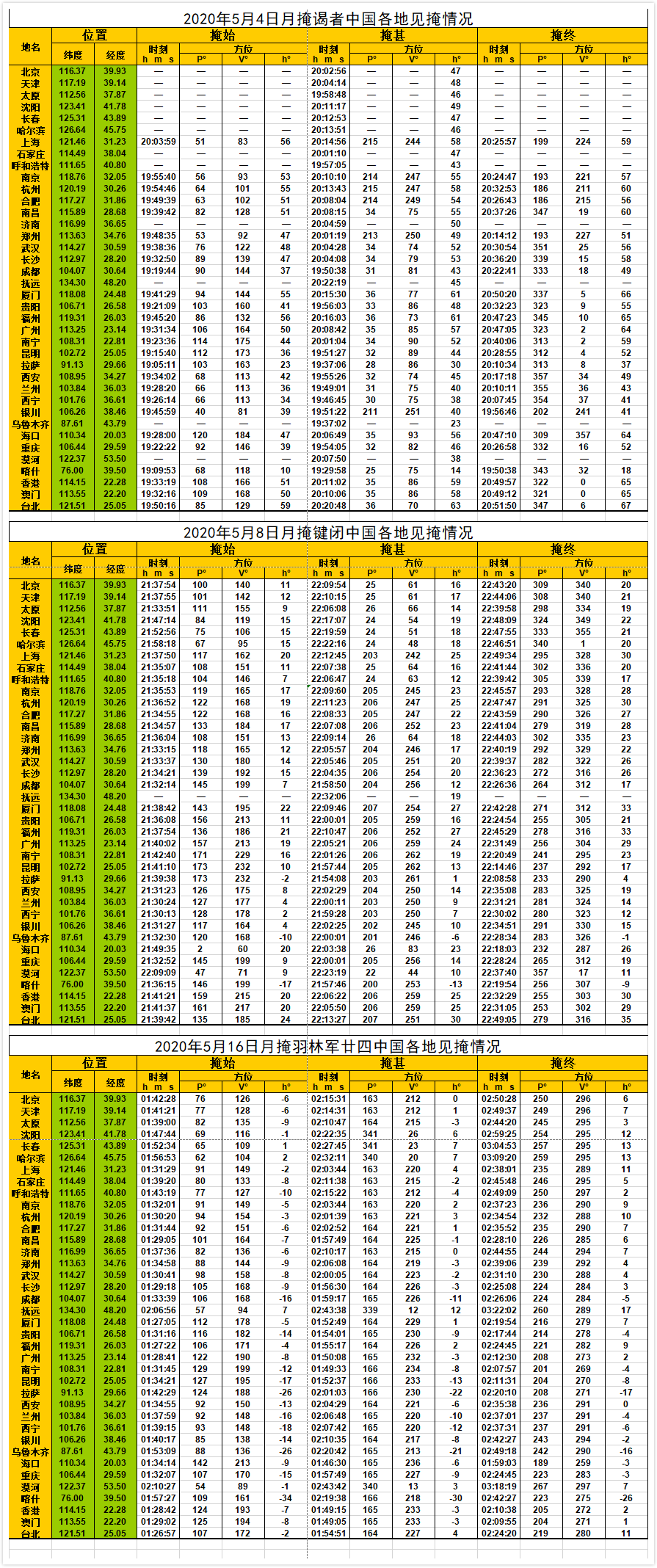

2020/5/4 月掩谒者(5.0等)★

5月4日(农历四月十二)晚,将发生月掩室女座恒星谒者现象。亚洲东南部及大洋洲部分地区可见月掩星现象。可使用小型天文望远镜观测记录。

掩始外切:4日18时55分

掩始内切:4日18时57分

掩甚: 4日21时01分

视午掩: 4日20时59分

掩终内切:4日23时06分

掩终外切:4日23时08分

2020/5/6 宝瓶座η流星雨极大期(ZHR~50)★★★

宝瓶座η流星雨(eta Aquariids,00031 ETA)跟10月份的猎户座流星雨(Orionids,00008 ORI)一样,是由著名的哈雷彗星所衍生的,宝瓶座η流星雨的流星体分布区域较广,因此于4/195/28间均有机会见到其流星出现。根据国际流星组织的资料显示,今年极大期将发生于北京时间5月6日04时,预估天顶每时出现率ZHR为50(可能变动4085),有时还会伴随着流量不定的子极大。国际流星组织依过去的资料分析,发现宝瓶座η流星雨极大期的流量有12年的变动周期,低峰期应是在2014~2016年间;因此2020年极大期的可见流星将会比前几年略多。

辐射点约于地方时1时40分左右才升起,但今年受盈凸月影响,对目视流星雨观测不是很有利,加之4时前后天文曙光就开始了,天色渐亮,之后观测也受影响,想观测的人请尽量避开月亮。适合的流星雨观测地点为远离城市光害且视野开阔的地方,因宝瓶座η流星雨多数明亮,而且因辐射点偏低,导致一些流星光迹较长,会留下持久的流星痕,令流星观测的精彩度大增。

用短波收音机接收流星雨划过夜空的美妙声音,只要架设良好的天线,将频率调到短波约几十兆赫(MHz)左右,当流星雨出现时就会听到“嗖嗖嗖……”的声音。

2020/5/7 大满月 ★★★

5月7日(农历四月十五)18时45分望,由于与月球过近地点的时间(5月6日11时03分)仅差相约1.3天,因此这次满月的月面看起来感觉会比较大。满月时月球距离地球361182.575公里,月面视直径约为33角分。公众于5月7日入夜后至8日凌晨,可留意夜空中又大又亮的圆月。

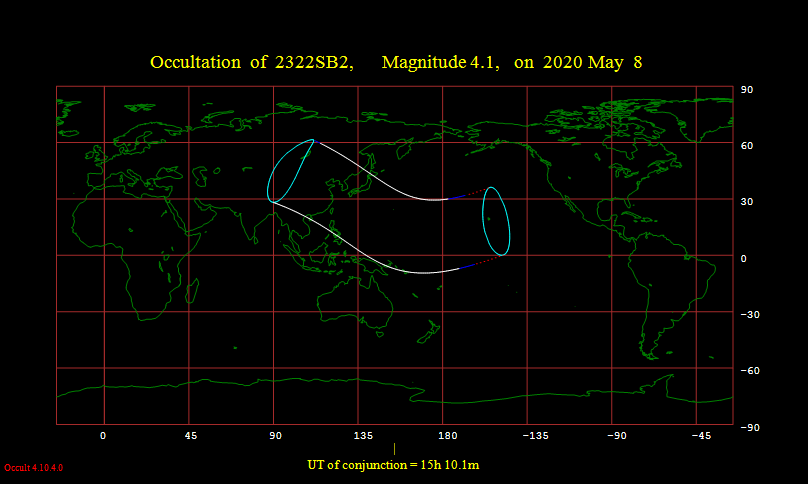

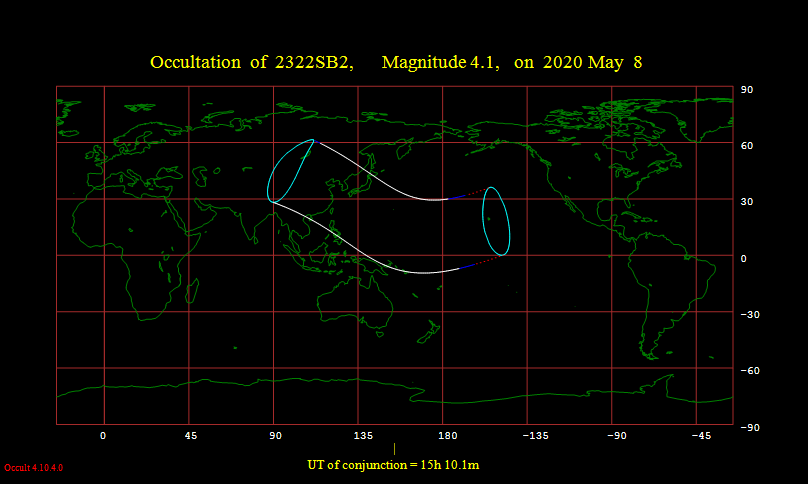

2020/5/8 月掩键闭(4.1等)★

5月8日(农历四月十六)晚,将发生月掩天蝎座ν星键闭现象。掩终现象,恒星由月球暗缘出现。亚洲东部及太平洋部分地区可见月掩星现象。可使用小型天文望远镜观测记录。

掩始外切:8日21时30分

掩始内切:8日21时32分

掩甚: 8日23时25分

视午掩: 8日23时11分

掩终内切:9日01时18分

掩终外切:9日01时19分

2020/5/13 木星+土星合月 ★

5月13日(农历四月廿一)黎明,公众可向东南方观看木星、土星先后与月亮相合,形成“双星伴月”的天象。12日17时41分木星首先与月亮相合,在月亮以北2.2度,视亮度为-2.5等;此时两天体都处在地平线下而不得见;随后13日2时11分土星也运行到与月亮相合的位置上,月亮在土星的下方约2.7度,而此时的木星距月亮约为5.3度了。

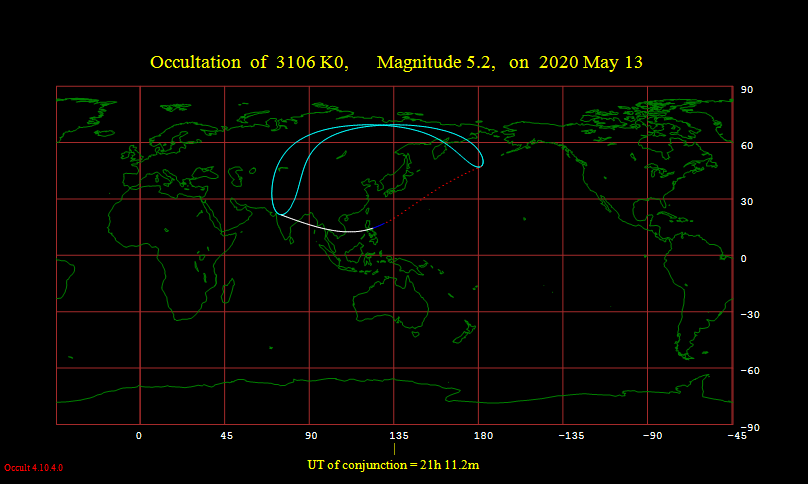

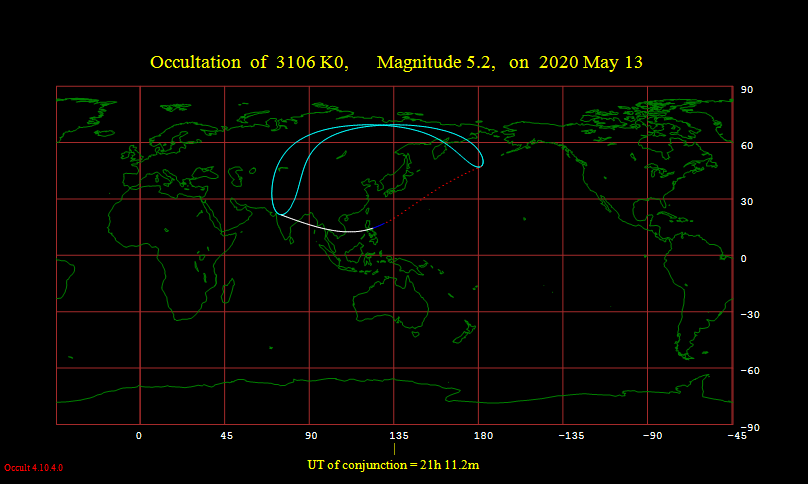

2020/5/14 月掩楚(5.2等)☆

5月14日(农历四月廿二)凌晨,将发生月掩摩羯座χ星楚(十二国)现象。我国西部地区可见月掩星现象。掩终现象(西部地区),恒星由月球暗缘出现。可使用小型天文望远镜观测记录。

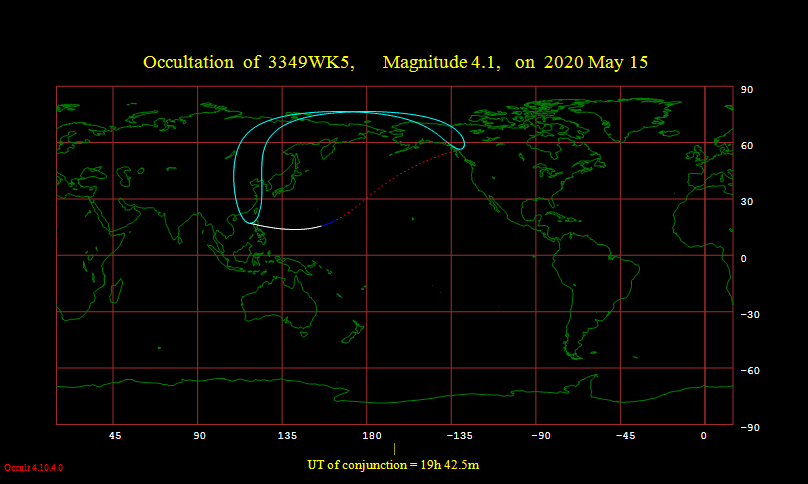

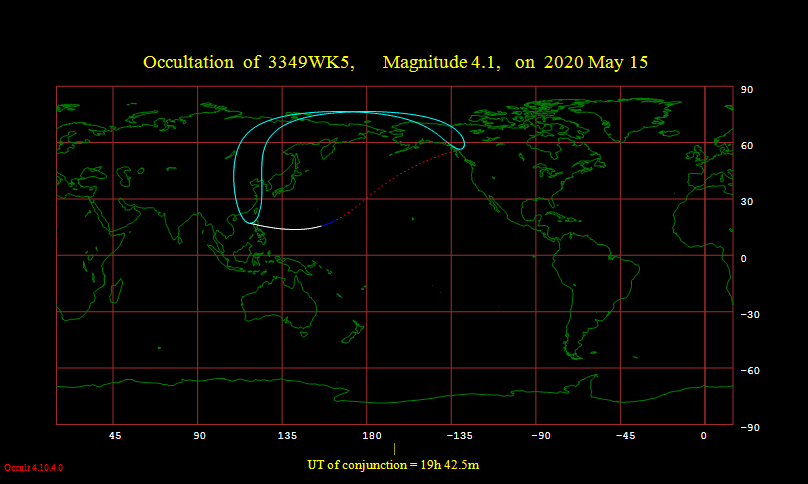

2020/5/16 月掩羽林军廿四(4.1等)★

5月16日(农历四月廿四)凌晨,将发生月掩宝瓶座τ2星羽林军廿四现象。掩终现象,恒星由月球暗缘出现。亚洲东部及太平洋部分地区可见月掩星现象。可使用小型天文望远镜观测记录。

掩始外切:16日01时45分

掩始内切:16日01时57分

掩甚: 16日02时01分

视午掩: 16日02时59分

掩终内切:16日03时06分

掩终外切:16日03时08分

2020/5/16 C/2020 F8 (SWAN)斯万彗星达到约4等 ★

2020年3月25日发现的斯万彗星(C/2020 F8,又译作“天鹅彗星”),预计5月(日出前)至6月(日落后)将会达到最大亮度。由于它接近地平,观测难度很大,但可以用小型天文望远镜挑战观察它。

*注:预测亮度是根据COBS观测数据和吉田诚一网站上的信息计算得出的,可能会随时进行修正。

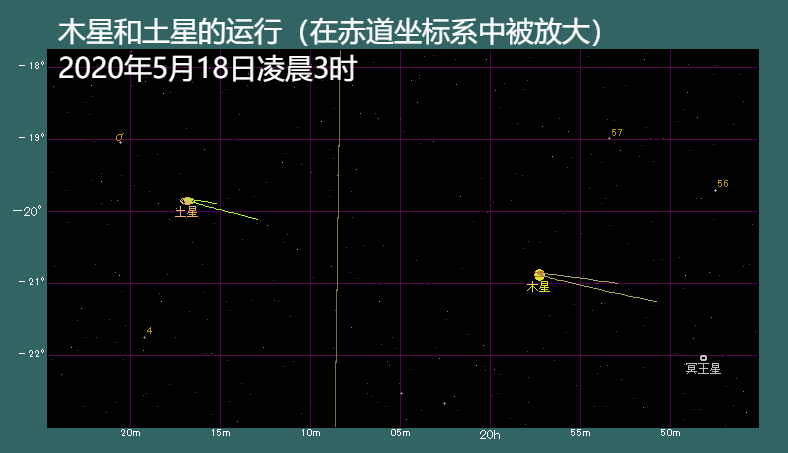

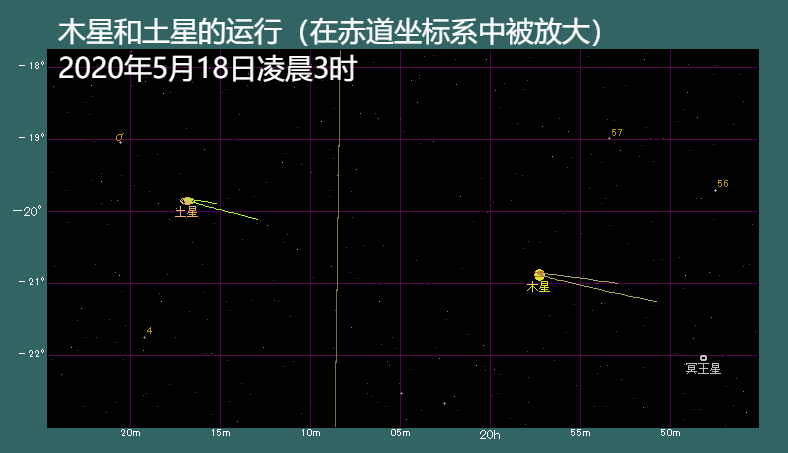

2020/5/18 木星接近土星(今年第1次接近)★★

木星和土星将在今年年底运行到同一经度上。因此,两天体的间距正在缩小,5月18日之后,彼此的间距将拉近一次。木星与土星的角距为4.7度,为今年的第一次木星和土星并排排列。右边明亮的是木星,左边明亮的是土星。

木星与土星将分别在5月15日和5月11日留。两个行星都相对于恒星从右向左移动,称为“顺行”。但到“留”时,看似停止了移动。之后,移动方向将改变,并且将从左向右移动,称为“逆行”。木星比土星有更多的运动,所以两体的间隔开始拉近。从这现象上讲,5月18日是木星与土星位置上很接近了,今年年末发生的第二次接近将是大接近,拭目以待吧!

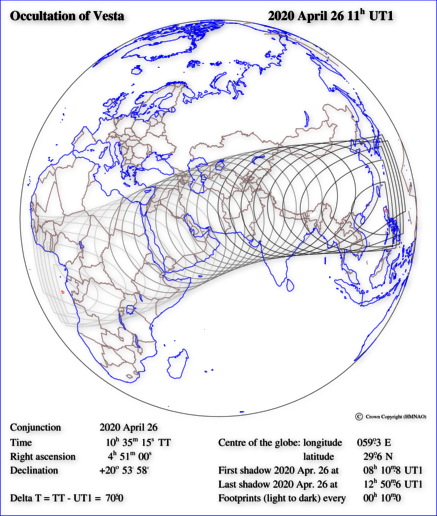

2020/5/20 斯特恩贝加小行星掩TYC 5606-00380-1

小行星掩星相当于观测一次迷你日食。当一颗小行星在背景恒星前方通过,就会形成小行星掩星事件。北京时间2020年5月20日(星期三)21时12分,直径约28.1km、光度13.81等斯特恩贝加小行星(995 Sternberga)掩天秤座8.20等恒星TYC 5606-00380-1(视座标α 15h23m58s,δ -13°40’4”),历时2.3秒,减光(星等下降)5.61等,月球在地平线下。经过山东省、河北省、天津市、北京市、内蒙古自治区。须用一架小型天文望远镜和校过时的高清录影设备(帧频至少精确到10帧/秒)观测记录,并尽量在视场中包含至少一颗参考星。

请将观测结果提交给紫金山天文台掩星预报网站:http://almanac.pmo.ac.cn/mutual-star/occ/2020-05-20%20(995)%20Sternberga%20Occ%20TYC%205606-380-1.html

2020/5/22 水星合金星 ★★

5月22日傍晚,水星与金星相合,两者相距0.9度。此时天色尚亮,可能很多人很难找到水星。但不用急,与它相邻的有一颗非常明亮的金星。顺着金星寻找可以轻松的找到水星。

下图显示了日落之后45分钟西北方的天空。在低空无遮挡处寻找明亮的金星。如果您注意其紧邻的左侧,则可以很快找到-0.6等的水星。而天空依然明亮,暮光依然强烈。但如果您稍等片刻,水星与金星就西沉了,所以要把握好时机。

2020/5/24 金星+水星合月 ★★★

5月24日(农历闰四月初二)晚,月球将先后与金星、水星相合。

下图是从19:30开始的,在西北方的低空。水星的亮度为-0.4等,金星的亮度为-4.1等。自太阳于18:48到现在已经过了42分钟,但天空仍然明亮,条件不佳。除了明亮的金星外,再稍晚一点的时间将可以观察到月龄1.7的新月与水星相合。三颗天体中位置最接近的是月亮和水星,相距3.5度。月亮和金星为4.8度,水星和金星为4.3度。它们彼此都很靠近。

中国各地见月掩星时间表

详细天象(地心视象)

日期 星期 月龄 时刻 天象简述

5/01 五 8.3 室女座S星极大(米拉型变星,6.313.2等,周期375日)

5/01 五 8.3 04时38分 上弦

5/01 五 8.3 10时 水星合天王星,水星在天王星以南0.32°

5/02 六 9.3 11时16分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.18°(瞬时中天经度:-117.32°)

5/03 日 10.3 17时38分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星,3.33.9等)

5/04 一 11.3 08时 金星赤纬最北(δ+27°49′)

5/04 一 11.3 21时00分 月掩谒者(5.0等),亚洲东南部及大洋洲部分地区可见(瞬时中天经度:127.80°)

5/04 一 11.3 21时34分 仙后座RZ星极小(很受欢迎的大陵五型食变星)

5/05 二 12.3 05时41分 水星上合日,水星在太阳背后,不可见

5/05 二 12.3 07时 C/2017 T2 (PanSTARRS)泛星彗星过近日点

5/05 二 12.3 08时51分 【立夏】太阳黄经45°,太阳赤纬+16°20′

5/05 二 12.3 09时57分 月球过天赤道,进入南半球

5/05 二 12.3 23时39分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星,4.95.9等)

5/06 三 13.3 01时 C/2019 C1 (ATLAS)阿特拉斯彗星过近日点

5/06 三 13.3 01时24分 角宿一合月,角宿一在月球以南7.36°(瞬时中天经度:76.41°)

5/06 三 13.3 02时15分 仙后座RZ星极小(很受欢迎的大陵五型食变星)

5/06 三 13.3 04时 宝瓶座η流星雨极大期(ZHR50),宝瓶座η流星雨(eta Aquariids,00031 ETA)活跃日期介在4月19日至5月28日之间,速度66.9km/s(快速),亮度指标r=2.4(中等),母天体1P/Halley哈雷彗星

5/06 三 13.3 11时03分 月球过近地点,359654km,视直径33.2′

5/07 四 14.3 05时 P/2003 T12 SOHO7号彗星过近日点(周期4.2年)

5/07 四 14.3 08时 土星赤纬最北(δ+19°50′)

5/07 四 14.3 18时45分 望

5/08 五 15.3 天鹰座γ流星雨极大期(ZHR<2),天鹰座γ流星雨(gamma Aquilids,00531 GAQ)活跃日期介在5月5日至5月12日之间,速度66km/s(快速)

5/08 五 15.3 18时 天琴座η流星雨极大期(ZHR3),天琴座η流星雨(eta Lyrids,00145 ELY)活跃日期介在5月6日至5月13日之间,速度43.7km/s(中速),亮度指标r=3.0(暗淡)

5/08 五 15.3 23时10分 月掩天蝎座ν星键闭(4.1等),复出现象,恒星由月球暗缘出现,亚洲东部及太平洋地区可见(瞬时中天经度:148.72°)

5/09 六 16.3 白羊座ε白昼流星雨极大期(仅适合无线电观测),白羊座ε白昼流星雨(Daytime epsilon Arietids,00154 DEA)活跃日期介在4月24日至5月27日之间,速度23km/s(慢速)

5/09 六 16.3 天鸽座T星极大(米拉型变星,6.612.7等,周期229日)

5/09 六 16.3 14时 87P/Bus巴斯1号彗星过近日点(周期6.4年)

5/10 日 17.3 12时 水星过近日点(0.308AU)

5/10 日 17.3 20时 木星赤纬最北(δ+20°52′)

5/10 日 17.3 17时01分 月球过降交点

5/10 日 17.3 21时00分 仙后座RZ星极小(很受欢迎的大陵五型食变星)

5/11 一 18.3 14时14分 月球赤纬最南(δ-24°00.1′)

5/11 一 18.3 17时27分 土星留(赤经20.28h),转为逆行

5/11 一 18.3 23时33分 天琴座β星渐台二极小(天琴座β型食变星原型,3.24.3等,周期12.9日)

5/12 二 19.3 狐狸座R星极大(米拉型变星,7.014.3等,周期137日)

5/12 二 19.3 01时41分 仙后座RZ星极小(很受欢迎的大陵五型食变星)

5/12 二 19.3 17时41分 木星合月,木星在月球以北2.25°(瞬时中天经度:-76.65°)

5/12 二 19.3 23时13分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星,4.95.9等)

5/13 三 20.3 人马座θ2流星雨极大期(ZHR<2),人马座θ2流星雨(theta2 Sagittariids,00597 TTS)活跃日期介在5月10日至5月15日之间,速度67.0km/s(快速)

5/13 三 20.3 室女座R星极大(米拉型变星,6.112.1等,周期146日)

5/13 三 20.3 02时11分 土星合月,土星在月球以北2.68°(瞬时中天经度:160.46°)

5/13 三 20.3 18时16分 金星留(赤经05.39h),转为逆行

5/14 四 21.3 22时03分 下弦

5/15 五 22.3 02时28分 木星留(赤经19.96h),转为逆行

5/15 五 22.3 10时02分 火星合月,火星在月球以北2.75°(瞬时中天经度:70.15°)

5/16 六 23.3 五月白羊座复合白昼流星雨极大期(仅适合无线电观测),五月白羊座复合白昼流星雨(Daytime May Arietid Complex,00294 DMA)活跃日期介在5月4日至6月6日之间,速度22km/s(慢速)

5/16 六 23.3 03时43分 月掩羽林军廿四(4.1等),复出现象,恒星由月球暗缘出现,亚洲东部及太平洋部分地区可见

5/16 六 23.3 20时26分 仙后座RZ星极小(很受欢迎的大陵五型食变星)

5/16 六 23.3 23时03分 海王星合月,海王星在月球以北4.41°(瞬时中天经度:-109.00°)

5/17 日 24.3 17时 水星合毕宿五,水星在毕宿五以北7°

5/18 一 25.3 猎户座U星极大(米拉型变星,4.813.0等,周期377日)

5/18 一 25.3 巨蛇座R星极大(米拉型变星,5.214.4等,周期356日)

5/18 一 25.3 01时07分 仙后座RZ星极小(很受欢迎的大陵五型食变星)

5/18 一 25.3 15时45分 月球过远地点,405583km,视直径29.5′

5/18 一 25.3 21时31分 月球过天赤道,进入北半球

5/19 二 26.3 五月摩羯座β流星雨极大期(ZHR<2),五月摩羯座β流星雨(May beta Capricornids,00520 MBC)活跃日期介在5月16日至5月21日之间,速度68km/s(快速)

5/19 二 26.3 22时48分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星,4.95.9等)

5/20 三 27.3 室女座U星极大(米拉型变星,7.413.5等,周期206日)

5/20 三 27.3 鲸鱼座ω复合白昼流星雨极大期(仅适合无线电观测),鲸鱼座ω复合白昼流星雨(Daytime omega Cetid Complex,00293 DCE)活跃日期介在5月5日至6月2日之间,速度34km/s(中速)

5/20 三 27.3 21时49分 【小满】太阳黄经60°,太阳赤纬+20°16′

5/20 三 27.3 23时35分 天王星合月,天王星在月球以北3.90°(瞬时中天经度:-77.08°)

5/22 五 29.3 16时 水星合金星,水星在金星以南0.89°

5/22 五 29.3 19时52分 仙后座RZ星极小(很受欢迎的大陵五型食变星)

5/23 六 0.8 01时39分 朔

5/23 六 0.8 18时11分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南3.84°(瞬时中天经度:34.71°)

5/24 日 1.8 鹿豹座流星雨极大期(ZHR2),鹿豹座流星雨(Camelopardalids,00451 CAM)活跃日期介在5月23日至5月24日之间,速度19km/s(慢速)

5/24 日 1.8 00时33分 仙后座RZ星极小(很受欢迎的大陵五型食变星)

5/24 日 1.8 10时42分 金星合月,金星在月球以北3.70°(瞬时中天经度:155.65°)

5/24 日 1.8 18时52分 水星合月,水星在月球以北2.78°(瞬时中天经度:37.07°)

5/24 日 1.8 22时10分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型,3.24.3等,周期12.9日)

5/25 一 2.8 05时34分 月球过升交点

5/26 二 3.8 05时13分 月球赤纬最北(δ+24°03.4′)

5/26 二 3.8 22时22分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星,4.95.9等)

5/27 三 4.8 天鹅座U星极大(米拉型变星,5.912.1等,周期463日)

5/27 三 4.8 04时12分 北河三合月,北河三在月球以北4.53°(瞬时中天经度:-71.61°)

5/28 四 5.8 19时18分 仙后座RZ星极小(很受欢迎的大陵五型食变星)

5/29 五 6.8 飞马座R星极大(米拉型变星,6.913.8等,周期378日)

5/27 三 4.8 17时 C/2020 F8 (SWAN)斯万彗星过近日点

5/27 三 4.8 19时 58P/Jackson-Neujmin杰克逊-诺伊明1号彗星过近日点(周期8.3年)

5/29 五 6.8 17时12分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.33°(瞬时中天经度:126.73°)

5/29 五 6.8 23时59分 仙后座RZ星极小(很受欢迎的大陵五型食变星)

5/30 六 7.8 11时30分 上弦

5/31 日 8.8 天蝎座ω南流星雨极大期(ZHR5),天蝎座ω南流星雨(Southern omega Scorpiids,00161 SSC)活跃日期介在5月23日至6月15日之间,速度26km/s(中速)

5/31 日 8.8 天蝎座ω北流星雨极大期(ZHR5),天蝎座ω北流星雨(Northern omega Scorpiids,00066 NSC)活跃日期介在5月23日至6月15日之间,速度23km/s(中速)

5/31 日 8.8 09时 C/2019 Y4 (ATLAS)阿特拉斯彗星过近日点

5/31 日 8.8 23时 36P/Whipple惠普尔彗星过近日点(周期8.4年)

*注1:瞬时中天经度是指行星合月与恒星合月、行星合恒星与行星合行星时,由北极向南极的同一地理经度都能同时看到它们相合时的瞬时中天(纬度不必考虑)。例如2020/5/24/10:42金星合月(视赤经合),在东经155.65度经线上可以看到它们同时到达中天。中天即是当地的视子午线。

*注2:以南、北位置区分的流星雨,应统一放在星座名或亮星名之后。原因有以下几点:第一,例如天蝎座ω南流星雨(Southern omega Scorpiids,00161 SSC),表示:辐射点来自天蝎座ω星南边出现的流星雨,同理,天蝎座ω北流星雨(Northern omega Scorpiids,00066 NSC),表示:辐射点来自天蝎座ω星北边出现的流星雨。第二,没有“北北冕座流星雨”、“南北冕座流星雨”、“南南冕座流星雨”、“北南冕座流星雨”、“南南鱼座流星雨”、“北南鱼座流星雨”的说法,同理,也没有南南极座、北南极座、南南十字座、北南十字座、南南三角座、北南三角座流星雨的错误说法。第三,避免一些对天文没有认识的公众,误以为天上有个叫“南金牛座”、“北金牛座”这样的星座名称,也不能够采用“南金牛座流星雨”、“北金牛座流星雨”等同于“金牛座南支流星雨”、“金牛座北支流星雨”这种称呼。第四,在现代88星座中,位于南天的“南三角座”与位于北天的“三角座”是两个不同位置的星座,如果放在前面,就分不清是哪一个流星雨。

天象载太阳、月亮和行星的动态以及其他天文现象,包括:

(1)行星的地心天象(冲日、合日、方照、留、内行星东西大距以及金星最亮、火星最近地球等)和日心天象(过近日点和远日点、纬度最北和最南、过升交点和过降交点等);

(2)日月食概况;

(3)朔、望、两弦,月亮过近地点和远地点;

(4)月掩行星或掩四颗亮恒星(毕宿五即金牛座α星、轩辕十四即狮子座α星、角宿一即室女座α星、心宿二即天蝎座α星),行星合月,行星之间以及行星与五颗亮恒星(除上列四颗外,另加北河三β星)之间相合。

现把各种天象分别说明如下:

天顶每时出现率(Zenithal Hourly Rate,简称ZHR)是天文学专有名词。来自中国天文学会天文学名词审定委员会审定发布的天文学专有名词中文译名。假设辐射点位于仰角90度的天顶,附近无山、无云、无遮挡,全天百分之一百能见视野,天空中也没有任何光污染,肉眼能够看到6.5等星的理想情况下,观测者可以看见的流星最多流量移动值。实际能看见的会低于此一数值。

ZHR不应该译作“每小时天顶流星数”,国际流星组织(IMO)没有ZHN = Zenith Hourly Number(天顶每小时流星数量)这一类的词。百度百科以及维基百科按照国际流星组织从2017年12月21日上架的《2018流星雨日历》中文版开始,将ZHR的中文翻译为“天顶每时出现率”。开源的星空模拟软件Stellarium(虚拟天文馆)已在最新的0.20.1版本中更新了zh和zh_CN的翻译。

金星最亮:从地球看金星,也像月球一样有盈亏晦明现象。金星约在下合日前后36天,或东大距之后西大距之前35天为最亮。金星的会合周期约为584天,所以它的最亮日期有时全年都没有,有时一年有两次。

关于金星的亮度计算采用下列公式计算:

m=-4.47+5lgrΔ+0.0103i+0.000057i²+0.00000013i³,2.2<i<163.6;

0.98+5lgrΔ-0.0102i,163.6<i<170.2。

i以“度”为单位,r、Δ以“天文单位”为单位。

位相角采用下列公式计算:

设L与B表示其日心的、l与b表示其地心的黄经与黄纬,θ表示太阳的黄经,且将其黄纬略而不计。设在太阳一地球一行星三点所组成的平面三角形内,以σ表示地球所在的角,σ’表示太阳所在的角,则

cosσ=cos(θ-l)cosb

cosσ’=-cos(θ-L)cosB

i=180-(σ-σ’)

σ角是地面观测者所看的行星对于太阳的距角,常小于直角;σ’角在一或二象限内,按其余弦的符号而决定。

冲日和合日:行星视黄经与太阳视黄经相同的时候称为合日,相差180度的时候叫做冲日。内行星(水星和金星)的合日有上合和下合之分,上合是行星在太阳之后,即太阳在内行星与地球之间,下合是行星在太阳之前,即行星在太阳与地球之间,上合的时候,行星是顺行,即行星由西向东移动,下合时是逆行,即行星由东向西移动。

方照:对外行星而言,行星视黄经超过太阳视黄经90度和270度时为方照,在太阳以东90度时称为东方照,在太阳以西90度时为西方照。

留:由于地球和行星绕日运动时运行速度和相对位置的不同,行星在天空的视运动有时顺行(自西向东),有时逆行。顺行和逆行之间有一个时刻行星看来是停留不动的,这叫做留。顺行而留,留后逆行叫做顺留,内行星发生在上合日以后,外行星发生在冲日以后。

东大距和西大距:外行星对太阳的角距可以为任何数值,在180度时为冲日。而内行星由于轨道是在地球轨道内侧,所以从地球上看,它们对太阳的角距不能超过某种限度,并且没有冲日现象。内行星在太阳之东(或西)的最大角距称为东(或西)大距。水星在下合日前后约20天达东大距或西大距,由于水星轨道偏心率比较大,最大角距变化在18度28度之间。金星在下合日前后70天左右达东西大距,角距约为46度48度。内行星发生的天象其循环总是这样:下合-留-西大距-上合-东大距-留-下合。

距角:是自地球看行星与太阳之间的角度,从太阳向东或向西计算,由0°至180°,但由于行星轨道与黄道有一定的倾斜,行星合日和冲日时,距角不一定恰好是0°或180°。

距角E是用下式计算:

cosE=(R²+△²-r²)/2R△

其中R和r分别是地球和行星的日心向径,△是行星的地心距离。

行星纬度最南最北****:是日心黄纬最南、最北的时刻,最北时黄纬为正,最南时黄纬为负。

过近日点和过远日点****:假使不考虑摄动影响,行星的轨道为一椭圆,而太阳在其焦点上,行星在轨道上离太阳最近的一点,称为近日点,最远的一点称为远日点。所列过近日点和过远日点日期是行星向径为极小或极大的日期,也就是已经考虑摄动的影响,这与由平均轨道根数近日点黄经等于0度或180度的日期稍有不同。

过升交点和过降交点****:行星轨道和黄道有两个交点,行星由南而北通过黄道所经过的交点,称为升交点,相反的一点,叫做降交点。所列时刻是行星日心黄纬等于0的时刻。

合月、月掩星、行星间和行星与恒星相合****:行星或恒星合月以及行星之间、恒星与行星相合都是指视赤经相合而言。行星在天球上运行的路线以及四颗亮恒星(毕宿五、轩辕十四、角宿一和心宿二)都很接近黄道,因而月亮18.6年交点运动周期内有机会掩蔽它们。

月掩星:月亮在天空中每月移动一周,每小时约东移半度多,相当于月亮的视角直径。月亮移动时常将恒星和行星掩蔽起来,这种现象称为月掩星。观测月掩星可以测定观测者的地理坐标、研究双星、测定太阳视差及月亮位置等,是业余天文学家感兴趣的观测项目之一。

阴历是按月亮的月相周期来安排的历法,它的一年有12个朔望月,约354或355日。主要根据月亮绕地球运行一周时间为一个月,称为朔望月,大约29.530588日,大月有30日、小月有29日。

月相是月球环绕地球公转时,地球、月球、太阳之相对位置的变化,地球上的观测者从不同角度看到月球被太阳照亮的部分,造成月相盈亏圆缺之变化。月相盈亏周期平均是29.530588日,历法中之朔望月源于此。

朔、蛾眉月、上弦、盈凸月、望、亏凸月、下弦,残月分别是月亮视黄经超过太阳视黄经0、45、90、135、180、225、270、315度的时刻。

月龄是指每晚20时,以新月为起始,在一个朔望月周期内,出现各种月相所经历的天数。月龄的数值通常用带一位小数的数字表示,比如月龄7.4是上弦月,月龄14.8是满月,月龄22.2是下弦月。因此月龄和阴历是有关连的,只不过阴历只显示朔望月每日的整数,而月龄是计算月相所经历的天数,为求更加准确,很多时会显示至小数后一个位(甚至几个位)。如果知道确实的月龄,便能推算出当时月亮大致的形状、出没时刻及所在方位。

预报的时间同时适用于所有东八时区(UT+8:00)的地方,包括:中国、蒙古、菲律宾、新加坡、文莱及马来西亚。

参考资料:

1、《中国天文年历》科学出版社

2、李广宇、张培瑜著《PMOE2003行星历表框架》,《紫金山天文台台刊》第22卷,3~4期(2003年12月)

3、美国天文年历《Explanatory supplement to the astronomical almanac》

4、有趣天文奇观

2020年的天象预报资料,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!

https://interesting-sky.china-vo.org/category/year/2020astronomical_events/

相关资料:

★★★