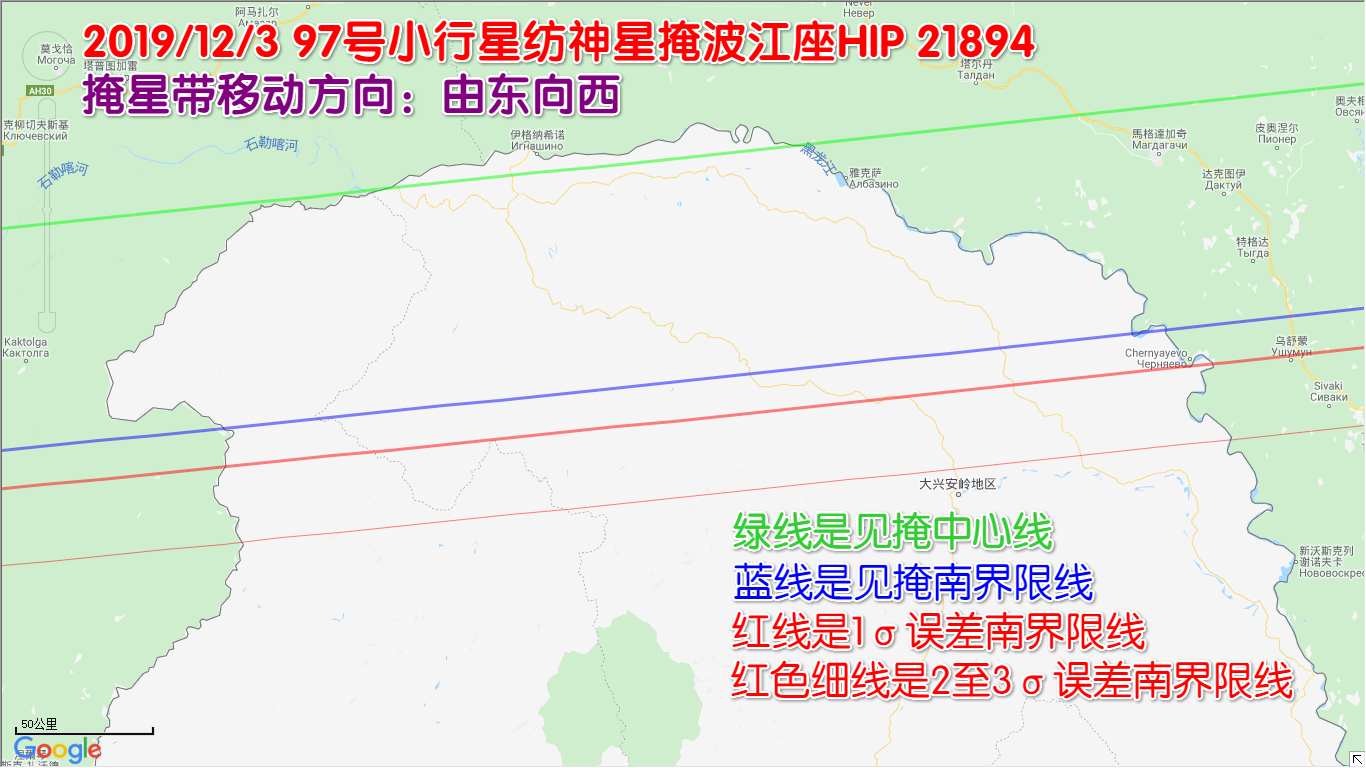

数据来源:IOTA(国际掩星计时协会)

资料整理:杨旸

预报误差:±2秒

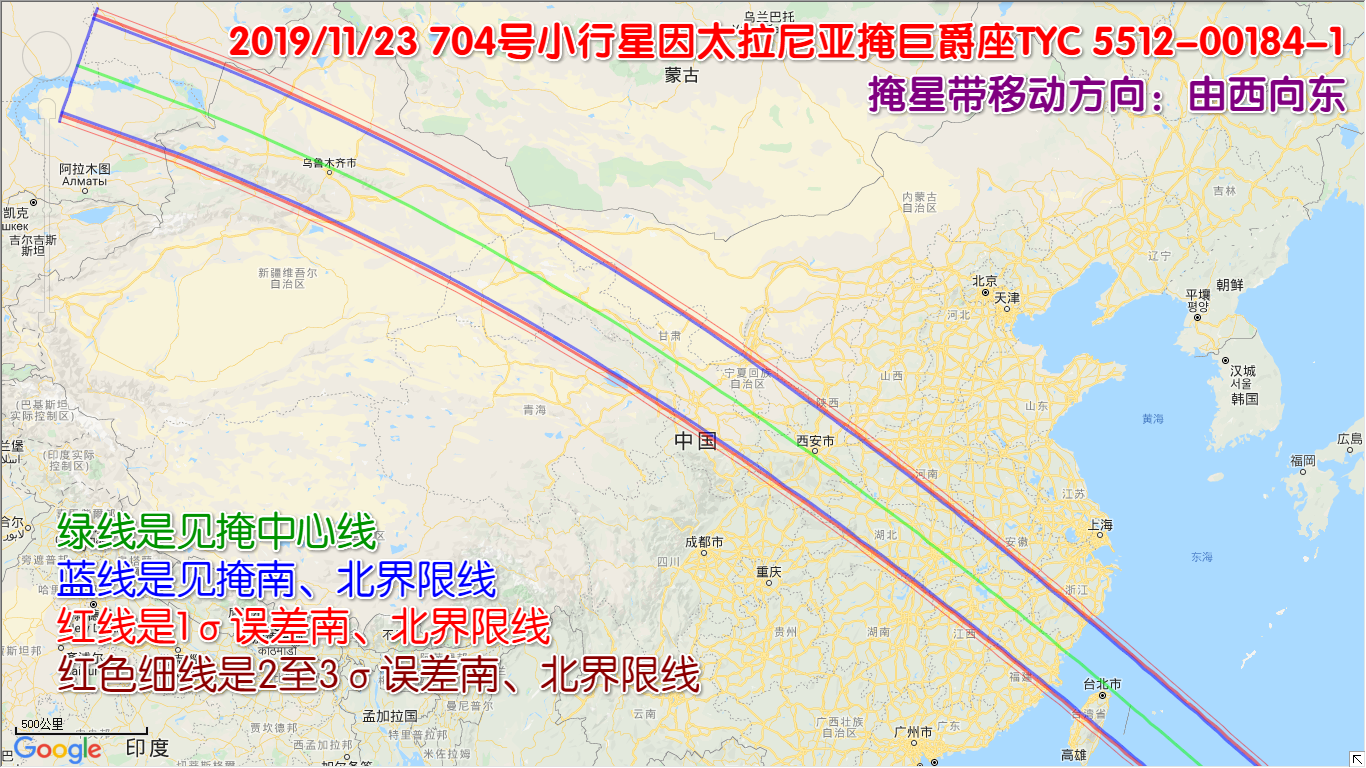

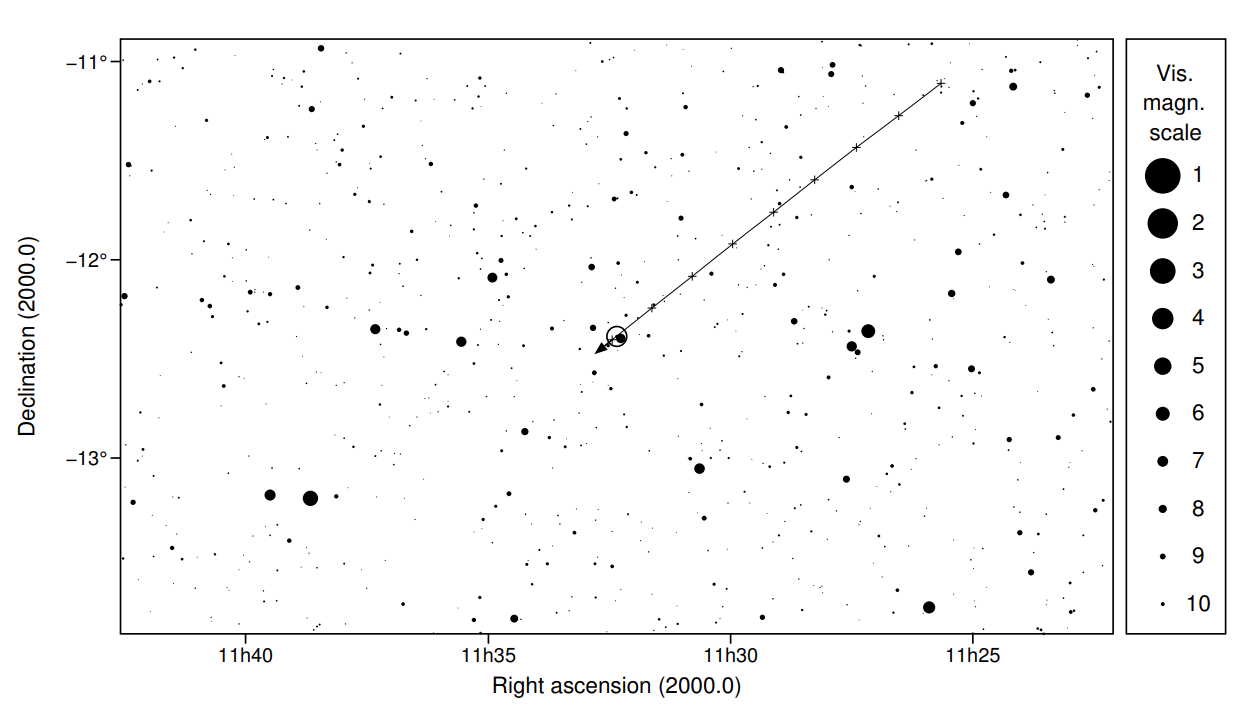

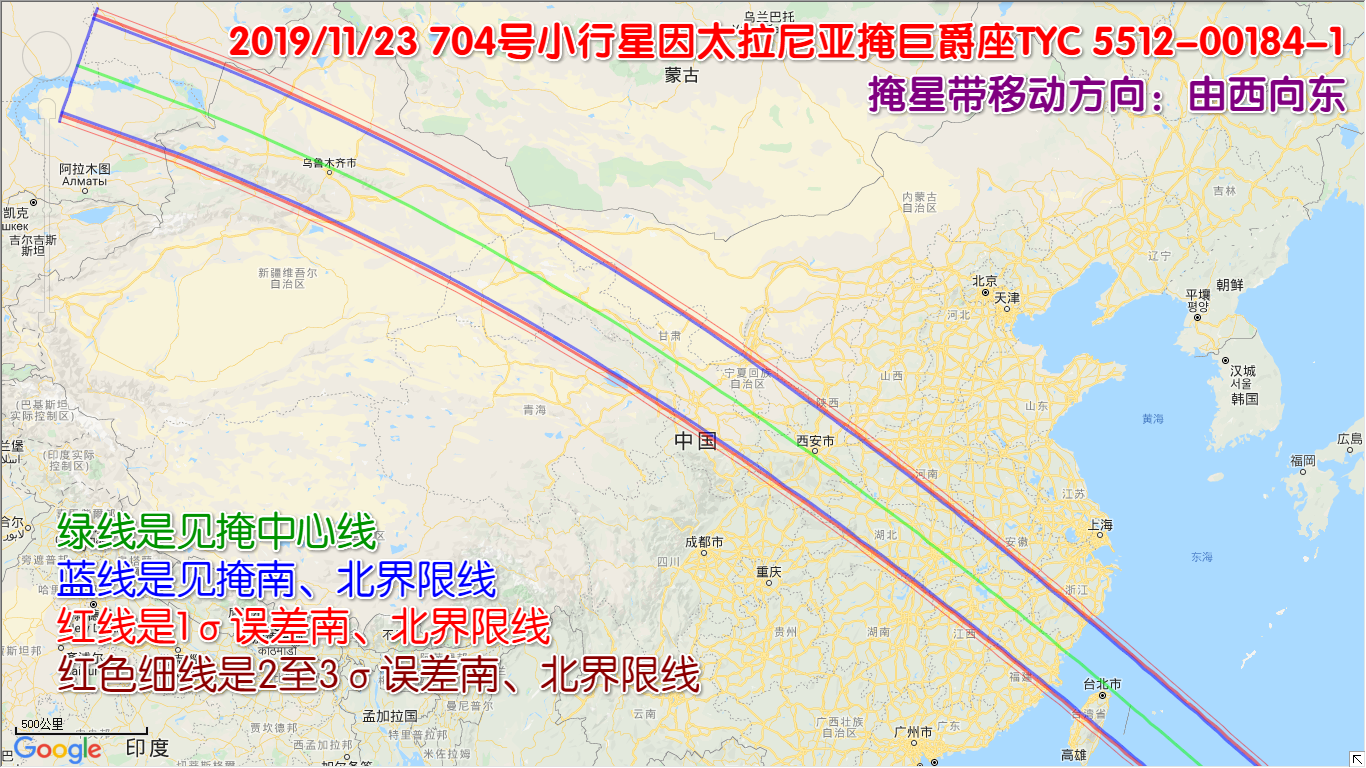

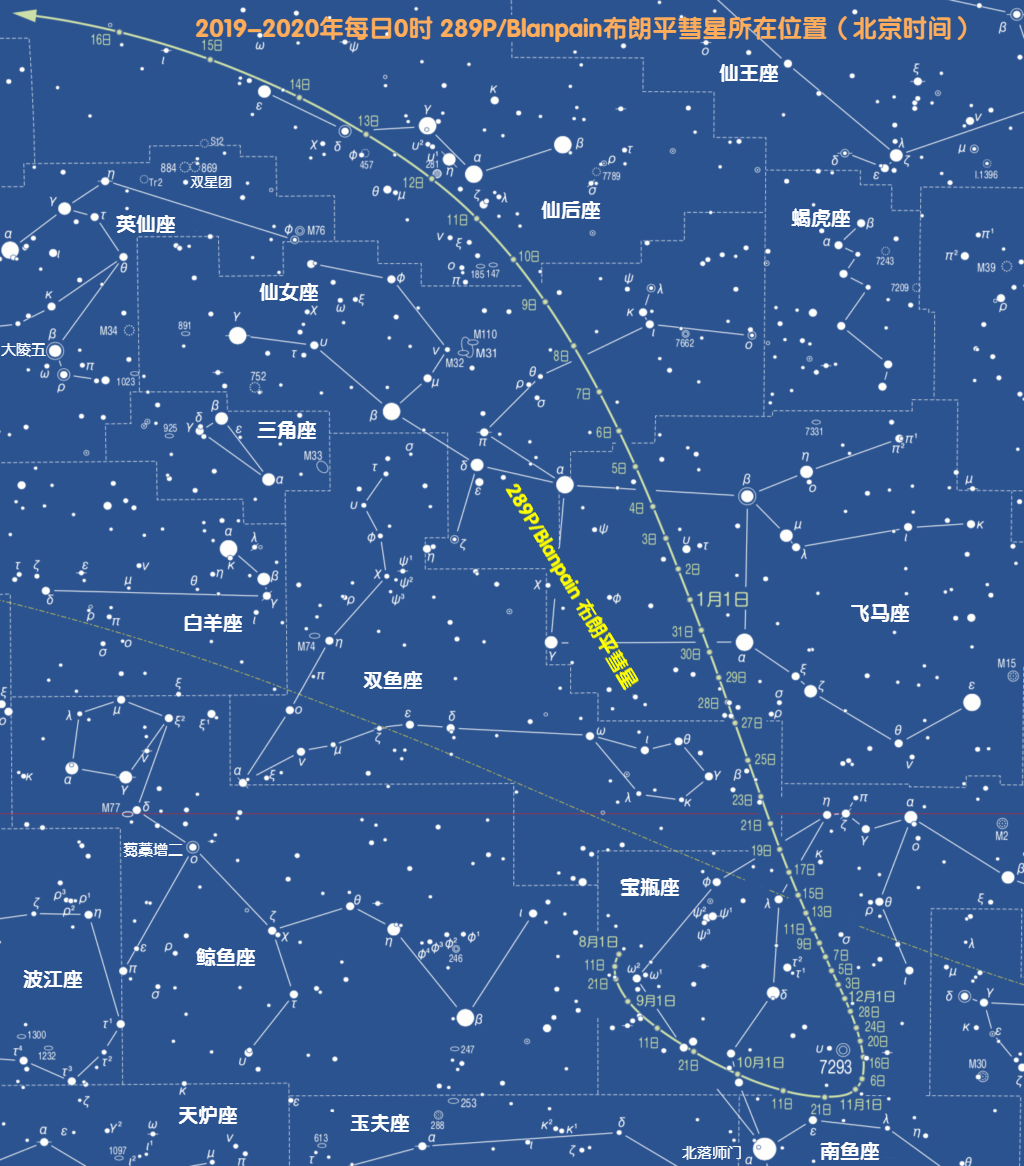

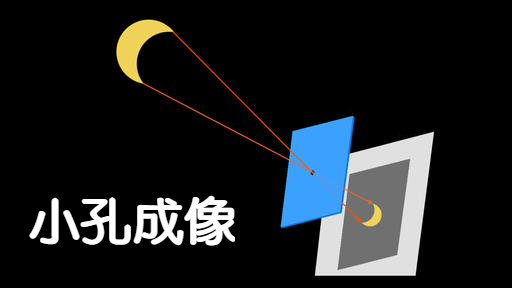

小行星掩星相当于观测一次迷你日食。北京时间2019年11月23日(星期六)凌晨,直径333.0km,光度12.54等704号小行星因太拉尼亚(Interamnia)掩巨爵座10.46等恒星TYC 5512-00184-1,历时11.4秒,减光(星等下降)2.2等,距离月球22度。经过新疆、甘肃、内蒙古、青海、宁夏、陕西、山西、河南、湖北、安徽、江西、浙江、福建、台湾及钓鱼岛。见掩时间以中心线最长,随着向南、北界限线递减至零。须用一架天文望远镜和校过时的仪器(帧频至少约10帧/秒)观测记录。

掩星详情

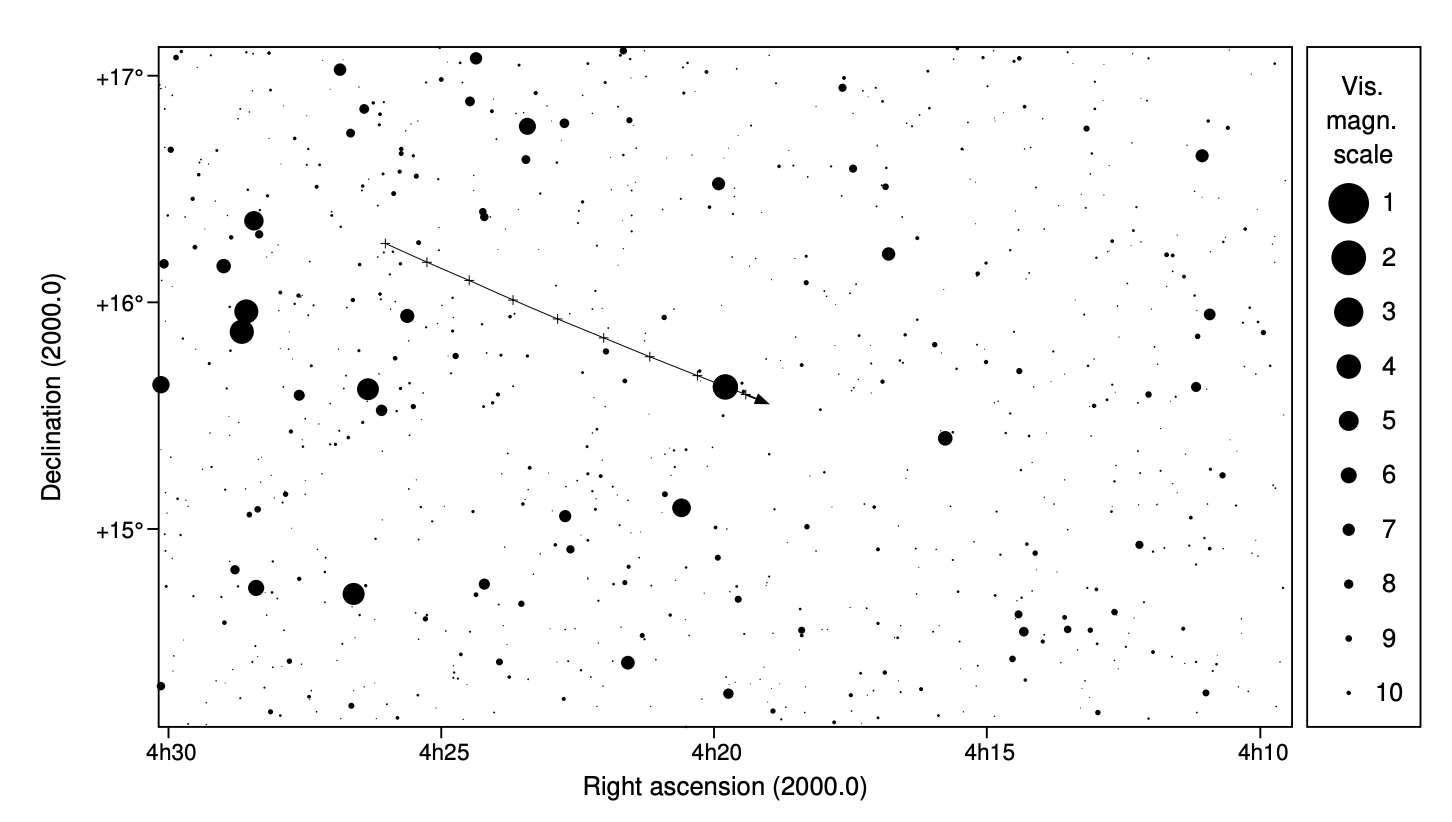

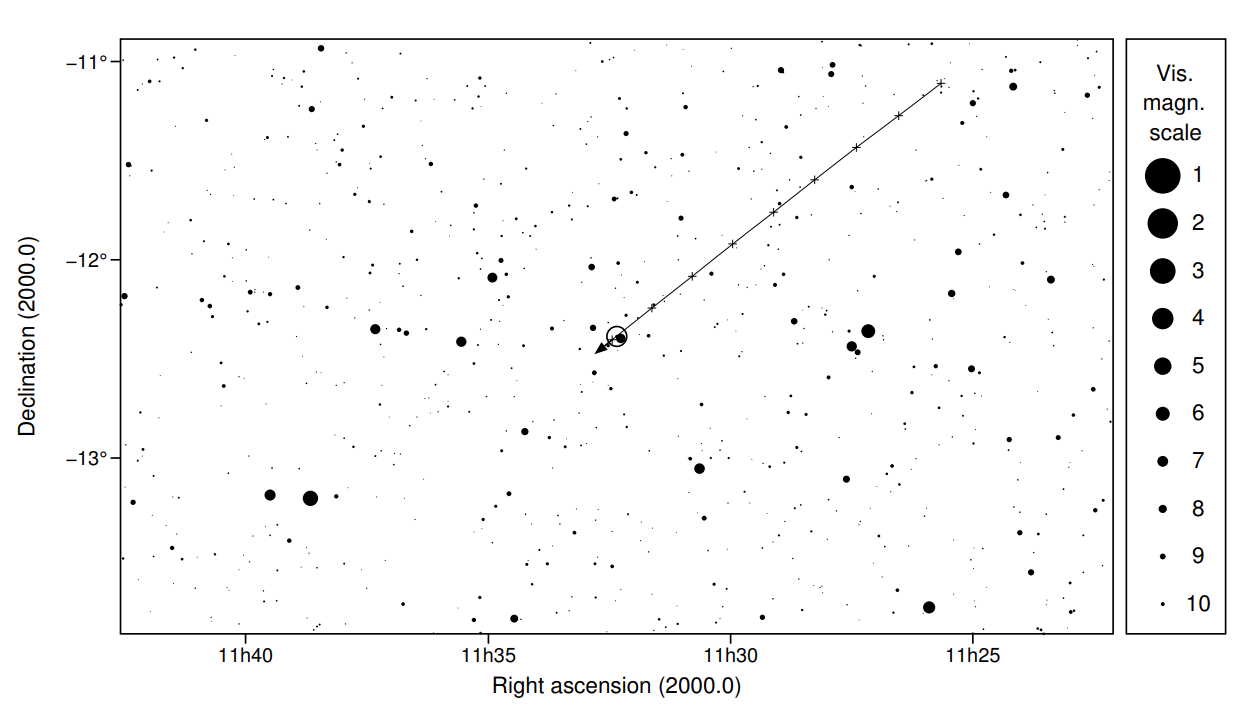

小行星移动路径

新疆维吾尔自治区

** 334km - 见掩概率0% 3-Sigma 误差南界 **

298km(南) 1%,伊犁哈萨克自治州昭苏县 见掩中心时间05时16分08秒,被掩星仰角4度

280km(南) 2%,巴音郭楞蒙古自治州 见掩中心时间05时16分09秒,被掩星仰角8度

280km(南) 2%,巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 见掩中心时间05时16分09秒,被掩星仰角8度

** 275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差南界 **

270km(南) 3%,伊犁哈萨克自治州特克斯 见掩中心时间05时16分08秒,被掩星仰角5度

231km(南)11%,伊犁哈萨克自治州巩留县 见掩中心时间05时16分08秒,被掩星仰角5度

226km(南)12%,伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县 见掩中心时间05时16分08秒,被掩星仰角4度

** 217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差南界 **

212km(南)18%,伊犁哈萨克自治州伊宁市 见掩中心时间05时16分08秒,被掩星仰角4度

211km(南)18%,伊犁哈萨克自治州霍城县 见掩中心时间05时16分08秒,被掩星仰角4度

205km(南)21%,伊犁哈萨克自治州新源县 见掩中心时间05时16分08秒,被掩星仰角6度

200km(南)24%,伊犁哈萨克自治州伊宁县 见掩中心时间05时16分08秒,被掩星仰角4度

191km(南)29%,伊犁哈萨克自治州尼勒克 见掩中心时间05时16分08秒,被掩星仰角5度

*** 158km - 见掩概率50% 掩星带南界 ***

111km(南)79%,博尔塔拉蒙古自治州温泉 见掩中心时间05时16分08秒,被掩星仰角4度

95km(南)86%,博尔塔拉蒙古自治州精河 见掩中心时间05时16分09秒,被掩星仰角5度

91km(南)87%,吐鲁番地区托克逊县 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角10度

88km(南)88%,博尔塔拉蒙古自治州博乐 见掩中心时间05时16分08秒,被掩星仰角4度

88km(南)88%,博尔塔拉蒙古自治州 见掩中心时间05时16分08秒,被掩星仰角4度

63km(南)95%,克拉玛依独山子 见掩中心时间05时16分09秒,被掩星仰角6度

57km(南)96%,塔城地区乌苏市 见掩中心时间05时16分09秒,被掩星仰角6度

55km(南)96%,吐鲁番地区吐鲁番市 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角10度

55km(南)96%,吐鲁番地区吐鲁番区 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角10度

51km(南)97%,伊犁哈萨克自治州奎屯市 见掩中心时间05时16分09秒,被掩星仰角6度

46km(南)97%,乌鲁木齐达坂城 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角9度

37km(南)98%,塔城地区沙湾县 见掩中心时间05时16分10秒,被掩星仰角7度

27km(南)99%,乌鲁木齐沙依巴克区 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角9度

25km(南)99%,吐鲁番地区鄯善 见掩中心时间05时16分12秒,被掩星仰角11度

25km(南)99%,乌鲁木齐天山区 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角9度

25km(南)99%,乌鲁木齐乌鲁木齐县 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角9度

24km(南)99%,乌鲁木齐头屯河 见掩中心时间05时16分10秒,被掩星仰角8度

22km(南)99%,乌鲁木齐市区 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角9度

21km(南)99%,乌鲁木齐水磨沟 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角9度

21km(南)99%,昌吉回族自治州玛纳斯县 见掩中心时间05时16分10秒,被掩星仰角7度

20km(南)99%,乌鲁木齐新市区 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角8度

13km(南)99%,昌吉回族自治州 见掩中心时间05时16分10秒,被掩星仰角8度

13km(南)99%,昌吉回族自治州昌吉 见掩中心时间05时16分10秒,被掩星仰角8度

10km(南)99%,昌吉回族自治州呼图壁县 见掩中心时间05时16分10秒,被掩星仰角8度

7km(南)99%,乌鲁木齐东山区 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角8度

6km(南)99%,昌吉回族自治州米泉 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角8度

**** 0km - 见掩概率99% 中心线 ****

-23km(北)99%,昌吉回族自治州阜康 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角9度

-50km(北)97%,昌吉回族自治州吉木萨尔 见掩中心时间05时16分12秒,被掩星仰角9度

-63km(北)95%,塔城地区托里县 见掩中心时间05时16分09秒,被掩星仰角5度

-66km(北)94%,昌吉回族自治州奇台 见掩中心时间05时16分12秒,被掩星仰角10度

-68km(北)94%,克拉玛依克拉玛依市 见掩中心时间05时16分10秒,被掩星仰角6度

-68km(北)94%,克拉玛依克拉玛依区 见掩中心时间05时16分10秒,被掩星仰角6度

-72km(北)93%,昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县 见掩中心时间05时16分12秒, 被掩星仰角10度

-72km(北)93%,塔城地区裕民县 见掩中心时间05时16分09秒,被掩星仰角5度

-86km(北)89%,克拉玛依白碱滩 见掩中心时间05时16分10秒,被掩星仰角6度

-95km(北)86%,哈密地区哈密区 见掩中心时间05时16分14秒,被掩星仰角13度

-95km(北)86%,哈密地区哈密市 见掩中心时间05时16分14秒,被掩星仰角13度

-125km(北)71%,塔城地区额敏县 见掩中心时间05时16分10秒,被掩星仰角5度

-129km(北)69%,塔城地区塔城市 见掩中心时间05时16分10秒,被掩星仰角4度

-142km(北)61%,克拉玛依乌尔禾 见掩中心时间05时16分10秒,被掩星仰角6度

*** -158km - 见掩概率50% 掩星带北界 ***

-182km(北)34%,哈密地区伊吾县 见掩中心时间05时16分15秒,被掩星仰角13度

-216km(北)16%,塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 见掩中心时间05时16分11秒,被掩星仰角6度

甘肃省 **** 0km - 见掩概率99% 中心线 ****

-43km(北)97%,庆阳市镇原县 见掩中心时间05时16分30秒,被掩星仰角26度

-65km(北)94%,庆阳市 宁县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角26度

-70km(北)93%,庆阳市庆阳市 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角26度

-70km(北)93%,庆阳市西峰区 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角26度

-88km(北)88%,庆阳市正宁县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角26度

-99km(北)84%,庆阳市合水县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角26度

-108km(北)80%,庆阳市庆城县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角26度

-130km(北)68%,庆阳市 环县 见掩中心时间05时16分30秒,被掩星仰角25度

-155km(北)52%,庆阳市华池县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角26度

内蒙古自治区

**** 0km - 见掩概率99% 中心线 ****

-96km(北)85%,阿拉善盟阿拉善右旗 见掩中心时间05时16分22秒,被掩星仰角20度

** -217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差北界 **

-252km(北) 5%,阿拉善盟阿拉善左旗 见掩中心时间05时16分27秒,被掩星仰角23度

-252km(北) 5%,阿拉善盟阿拉善盟 见掩中心时间05时16分27秒,被掩星仰角23度

** -275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差北界 **

-284km(北) 2%,鄂尔多斯鄂托克前旗 见掩中心时间05时16分29秒,被掩星仰角24度

青海省

** 334km - 见掩概率0% 3-Sigma 误差南界 **

306km(南) 1%,青海省泽库县 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角22度

288km(南) 1%,青海省贵南县 见掩中心时间05时16分22秒,被掩星仰角21度

** 275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差南界 **

275km(南) 2%,青海省海西州 见掩中心时间05时16分18秒,被掩星仰角18度

275km(南) 2%,青海德令哈市 见掩中心时间05时16分18秒,被掩星仰角18度

266km(南) 3%,青海省乌兰县 见掩中心时间05时16分19秒,被掩星仰角19度

233km(南)10%,青海省同仁县 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角22度

233km(南)10%,青海省黄南州 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角22度

228km(南)12%,青海省共和县 见掩中心时间05时16分22秒,被掩星仰角21度

228km(南)12%,青海省海南州 见掩中心时间05时16分22秒,被掩星仰角21度

** 217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差南界 **

211km(南)18%,青海省贵德县 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角22度

206km(南)21%,青海省天峻县 见掩中心时间05时16分20秒,被掩星仰角19度

193km(南)28%,青海省尖扎县 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角22度

179km(南)36%,青海省循化县 见掩中心时间05时16分24秒,被掩星仰角22度

166km(南)45%,青海省化隆县 见掩中心时间05时16分24秒,被掩星仰角22度

162km(南)47%,青海省湟中县 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角21度

159km(南)49%,青海省湟源县 见掩中心时间05时16分22秒,被掩星仰角21度

*** 158km - 见掩概率50% 掩星带南界 ***

152km(南)54%,青海省海晏县 见掩中心时间05时16分22秒,被掩星仰角21度

151km(南)55%,青海省刚察县 见掩中心时间05时16分21秒,被掩星仰角20度

150km(南)55%,青海省海北州 见掩中心时间05时16分22秒,被掩星仰角21度

148km(南)57%,青海省大通县 见掩中心时间05时16分22秒,被掩星仰角21度

142km(南)61%,青海省城西区 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角21度

141km(南)61%,青海省城中区 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角22度

141km(南)62%,青海省西宁市 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角22度

140km(南)62%,青海省城东区 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角22度

137km(南)64%,青海省城北区 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角21度

136km(南)65%,青海省海东区 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角22度

136km(南)65%,青海省平安县 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角22度

124km(南)72%,青海省乐都县 见掩中心时间05时16分24秒,被掩星仰角22度

118km(南)75%,青海省民和县 见掩中心时间05时16分24秒,被掩星仰角22度

113km(南)78%,青海省互助县 见掩中心时间05时16分23秒,被掩星仰角21度

77km(南)92%,青海省门源县 见掩中心时间05时16分22秒,被掩星仰角21度

65km(南)94%,青海省祁连县 见掩中心时间05时16分21秒,被掩星仰角20度

宁夏回族自治区

*** 158km - 见掩概率50% 掩星带南界 ***

20km(南)99%,固原市泾源 见掩中心时间05时16分29秒,被掩星仰角25度

18km(南)99%,固原市隆德 见掩中心时间05时16分29秒,被掩星仰角25度

6km(南)99%,固原市西吉 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角24度

**** 0km - 见掩概率99% 中心线 ****

-25km(北)99%,固原市市区 见掩中心时间05时16分29秒,被掩星仰角25度

-25km(北)99%,固原市原州 见掩中心时间05时16分29秒,被掩星仰角25度

-29km(北)98%,固原市彭阳 见掩中心时间05时16分29秒,被掩星仰角25度

-45km(北)97%,中卫市海原 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角24度

-96km(北)85%,吴忠市同心 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角24度

-109km(北)80%,中卫市市区 见掩中心时间05时16分27秒,被掩星仰角23度

-109km(北)80%,中卫市沙坡头 见掩中心时间05时16分27秒,被掩星仰角23度

-130km(北)69%,中卫市中宁 见掩中心时间05时16分27秒,被掩星仰角23度

*** -158km - 见掩概率50% 掩星带北界 ***

-199km(北)25%,吴忠市青铜峡 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角23度

-201km(北)23%,吴忠市利通 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角23度

-201km(北)23%,吴忠市市区 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角23度

** -217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差北界 **

-219km(北)15%,银川市灵武 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角23度

-231km(北)11%,银川市永宁 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角23度

-244km(北) 7%,吴忠市盐池 见掩中心时间05时16分29秒,被掩星仰角24度

-246km(北) 7%,银川市西夏 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角23度

-248km(北) 6%,银川市金凤 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角23度

-250km(北) 6%,银川市市区 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角23度

-251km(北) 6%,银川市兴庆 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角23度

-261km(北) 4%,银川市贺兰 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角23度

** -275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差北界 **

-301km(北) 1%,石嘴山市平罗 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角23度

-304km(北) 1%,石嘴山市大武口 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角23度

-304km(北) 1%,石嘴山市市区 见掩中心时间05时16分28秒,被掩星仰角23度

陕西省** 275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差南界 **

268km(南) 3%,汉中市宁强县 见掩中心时间05时16分30秒,被掩星仰角27度

227km(南)12%,汉中市略阳县 见掩中心时间05时16分30秒,被掩星仰角26度

** 217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差南界 **

216km(南)16%,汉中市 勉县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角27度

216km(南)16%,汉中市南郑县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角27度

207km(南)21%,汉中市镇巴县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角28度

204km(南)22%,汉中市汉中市 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角27度

204km(南)22%,汉中市汉台区 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角27度

181km(南)35%,汉中市城固县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角27度

177km(南)38%,安康市镇坪县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角29度

173km(南)40%,安康市紫阳县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

172km(南)40%,汉中市西乡县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角28度

171km(南)41%,安康市岚皋县 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角29度

162km(南)47%,汉中市 洋县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角27度

159km(南)49%,汉中市留坝县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角27度

*** 158km - 见掩概率50% 掩星带南界 ***

153km(南)53%,宝鸡市 凤县 见掩中心时间05时16分30秒,被掩星仰角26度

140km(南)62%,安康市汉阴县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

140km(南)62%,安康市石泉县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角28度

139km(南)63%,安康市平利县 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角29度

132km(南)67%,安康市安康市 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角29度

132km(南)67%,安康市汉滨区 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角29度

112km(南)78%,安康市宁陕县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角28度

111km(南)79%,汉中市佛坪县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角27度

99km(南)84%,安康市旬阳县 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角29度

97km(南)85%,宝鸡市太白县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角27度

80km(南)91%,宝鸡市宝鸡市 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角26度

79km(南)91%,宝鸡市金台区 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角26度

79km(南)91%,宝鸡市渭滨区 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角26度

67km(南)94%,宝鸡市陈仓区 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角27度

60km(南)95%,安康市白河县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角29度

57km(南)96%,商洛市镇安县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

55km(南)96%,宝鸡市 眉县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角27度

54km(南)96%,宝鸡市千阳县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角26度

53km(南)96%,宝鸡市凤翔县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角26度

47km(南)97%,宝鸡市岐山县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角27度

46km(南)97%,宝鸡市 陇县 见掩中心时间05时16分30秒,被掩星仰角26度

41km(南)98%,西安市周至县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角27度

41km(南)98%,宝鸡市扶风县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角27度

38km(南)98%,咸阳市杨凌区 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角27度

37km(南)98%,商洛市柞水县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

32km(南)98%,咸阳市武功县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角27度

26km(南)99%,西安市 户县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

17km(南)99%,宝鸡市麟游县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角27度

14km(南)99%,咸阳市兴平市 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

8km(南)99%,商洛市山阳县 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角29度

7km(南)99%,咸阳市 乾县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角27度

2km(南)99%,西安市长安区 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角28度

1km(南)99%,咸阳市礼泉县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角27度

**** 0km - 见掩概率99% 中心线 ****

0km(北)99%,咸阳市咸阳市 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-2km(北)99%,咸阳市渭城区 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-3km(北)99%,咸阳市秦都区 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-3km(北)99%,咸阳市永寿县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角27度

-3km(北)99%,西安市碑林区 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角28度

-4km(北)99%,西安市雁塔区 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角28度

-7km(北)99%,西安市莲湖区 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角28度

-7km(北)99%,西安市西安市 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角28度

-8km(北)99%,西安市未央区 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角28度

-8km(北)99%,西安市新城区 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角28度

-14km(北)99%,西安市灞桥区 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

-17km(北)99%,西安市蓝田县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

-25km(北)99%,咸阳市泾阳县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-25km(北)99%,商洛市商洛市 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角28度

-25km(北)99%,商洛市商州区 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角28度

-30km(北)98%,咸阳市长武县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角26度

-30km(北)98%,咸阳市 彬县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角27度

-32km(北)98%,西安市临潼区 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

-32km(北)98%,商洛市丹凤县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角29度

-34km(北)98%,咸阳市淳化县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-38km(北)98%,西安市高陵县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-38km(北)98%,咸阳市三原县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-47km(北)97%,商洛市商南县 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角29度

-52km(北)96%,咸阳市旬邑县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角27度

-55km(北)96%,商洛市洛南县 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角28度

-57km(北)96%,渭南市临渭区 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

-57km(北)96%,西安市阎良区 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

-58km(北)95%,渭南市渭南市 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

-64km(北)95%,渭南市富平县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-64km(北)95%,铜川市铜川市 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-68km(北)94%,铜川市耀州区 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-75km(北)92%,渭南市 华县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

-86km(北)89%,铜川市王益区 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-91km(北)87%,铜川市印台区 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-96km(北)85%,渭南市华阴市 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角28度

-102km(北)83%,渭南市潼关县 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角28度

-103km(北)83%,渭南市蒲城县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

-108km(北)80%,渭南市大荔县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

-119km(北)75%,铜川市宜君县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-124km(北)72%,渭南市白水县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角27度

-142km(北)61%,延安市黄陵县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-142km(北)61%,渭南市澄城县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角28度

*** -158km - 见掩概率50% 掩星带北界 ***

-159km(北)50%,渭南市合阳县 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角28度

-168km(北)43%,延安市洛川县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-173km(北)40%,延安市黄龙县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角27度

-184km(北)33%,延安市 富县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

-196km(北)26%,渭南市韩城市 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角28度

-210km(北)19%,延安市甘泉县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角27度

** -217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差北界 **

-228km(北)12%,延安市志丹县 见掩中心时间05时16分32秒,被掩星仰角26度

-233km(北)10%,延安市宜川县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角27度

-236km(北) 9%,榆林市定边县 见掩中心时间05时16分30秒,被掩星仰角25度

-245km(北) 7%,延安市宝塔区 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角26度

-245km(北) 7%,延安市延安市 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角26度

-261km(北) 4%,延安市安塞县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角26度

-271km(北) 3%,延安市延长县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角27度

** -275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差北界 **

-299km(北) 1%,榆林市靖边县 见掩中心时间05时16分31秒,被掩星仰角25度

-302km(北) 1%,延安市子长县 见掩中心时间05时16分33秒,被掩星仰角26度

-307km(北) 1%,延安市延川县 见掩中心时间05时16分34秒,被掩星仰角27度

山西省

**** 0km - 见掩概率99% 中心线 ****

-140km(北)62%,运城市芮城县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角28度

*** -158km - 见掩概率50% 掩星带北界 ***

-181km(北)35%,运城市平陆县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角29度

-185km(北)33%,运城市运城市 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角28度

-185km(北)33%,运城市盐湖区 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角28度

-185km(北)33%,运城市临猗县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角28度

-209km(北)19%,运城市 夏县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角28度

-212km(北)18%,运城市万荣县 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角28度

** -217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差北界 **

-221km(北)14%,运城市河津市 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角28度

-227km(北)12%,运城市闻喜县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角28度

-235km(北) 9%,运城市稷山县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角28度

-247km(北) 7%,运城市垣曲县 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角29度

-251km(北) 6%,运城市新绛县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角28度

-257km(北) 5%,运城市 绛县 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角28度

-258km(北) 5%,临汾市侯马市 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角28度

-261km(北) 4%,临汾市乡宁县 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角28度

-264km(北) 4%,临汾市 吉县 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角27度

-265km(北) 3%,临汾市曲沃县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角28度

** -275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差北界 **

-285km(北) 2%,临汾市襄汾县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角28度

-287km(北) 1%,临汾市翼城县 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角28度

-301km(北) 1%,临汾市大宁县 见掩中心时间05时16分35秒,被掩星仰角27度

-304km(北) 1%,晋城市阳城县 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角29度

-307km(北) 1%,临汾市临汾市 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角28度

-307km(北) 1%,临汾市尧都区 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角28度

-308km(北) 1%,晋城市沁水县 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角29度

河南省

**** 0km - 见掩概率99% 中心线 ****

-38km(北)98%,南阳市邓州市 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角31度

-39km(北)98%,南阳市新野县 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

-44km(北)97%,南阳市淅川县 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角30度

-58km(北)96%,南阳市西峡县 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角30度

-58km(北)96%,南阳市内乡县 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角30度

-77km(北)91%,南阳市镇平县 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角30度

-82km(北)90%,南阳市唐河县 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

-85km(北)89%,南阳市桐柏县 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角32度

-90km(北)88%,南阳市卧龙区 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

-91km(北)87%,南阳市南阳市 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

-95km(北)86%,南阳市宛城区 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

-101km(北)83%,信阳市浉河区 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角32度

-102km(北)83%,三门峡市卢氏 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角29度

-103km(北)83%,信阳市信阳市 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角32度

-103km(北)82%,信阳市平桥区 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角32度

-105km(北)81%,信阳市 新县 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

-110km(北)79%,洛阳市栾川县 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角30度

-112km(北)78%,驻马店市泌阳 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角31度

-119km(北)75%,南阳市社旗县 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

-130km(北)68%,南阳市南召县 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角30度

-134km(北)66%,三门峡市灵宝 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角29度

-135km(北)65%,信阳市罗山县 见掩中心时间05时16分44秒,被掩星仰角32度

-141km(北)61%,信阳市光山县 见掩中心时间05时16分44秒,被掩星仰角33度

-142km(北)61%,南阳市方城县 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

-151km(北)55%,信阳市商城县 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

*** -158km - 见掩概率50% 掩星带北界 ***

-158km(北)50%,信阳市潢川县 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

-159km(北)50%,驻马店市确山 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角32度

-160km(北)49%,信阳市 息县 见掩中心时间05时16分44秒,被掩星仰角32度

-162km(北)48%,三门峡市陕县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角29度

-162km(北)48%,驻马店市正阳 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角32度

-165km(北)46%,洛阳市洛宁县 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角29度

-169km(北)43%,洛阳市 嵩县 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角30度

-174km(北)39%,平顶山市舞钢 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角31度

-174km(北)39%,驻马店驻马店 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角32度

-175km(北)39%,驻马店市驿城 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角32度

-175km(北)39%,三门峡三门峡 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角29度

-175km(北)39%,三门峡市湖滨 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角29度

-177km(北)38%,平顶山市鲁山 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角30度

-188km(北)31%,驻马店市遂平 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角31度

-190km(北)30%,洛阳市汝阳县 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角30度

-190km(北)30%,漯河市舞阳县 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角31度

-190km(北)29%,平顶山市石龙 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角30度

-192km(北)28%,平顶山市叶县 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角31度

-195km(北)27%,驻马店市汝南 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角32度

-196km(北)26%,平顶山平顶山 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

-198km(北)25%,平顶山市湛河 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

-199km(北)24%,平顶山市新华 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

-199km(北)24%,平顶山市宝丰 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角30度

-200km(北)24%,信阳市固始县 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角33度

-201km(北)23%,平顶山市卫东 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

-204km(北)22%,三门峡市渑池 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角29度

-206km(北)21%,洛阳市宜阳县 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角29度

-206km(北)21%,信阳市淮滨县 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

-208km(北)20%,驻马店市平舆 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角32度

-209km(北)19%,驻马店市西平 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角31度

-209km(北)19%,驻马店市新蔡 见掩中心时间05时16分44秒,被掩星仰角32度

-209km(北)19%,三门峡市义马 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角29度

-211km(北)19%,洛阳市伊川县 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角30度

-211km(北)18%,平顶山市汝州 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角30度

-214km(北)17%,驻马店市上蔡 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角32度

-216km(北)16%,平顶山市郏县 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角30度

** -217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差北界 **

-220km(北)15%,许昌市襄城县 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角31度

-222km(北)14%,洛阳市新安县 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角29度

-225km(北)13%,漯河市郾城区 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角31度

-227km(北)12%,漯河市漯河市 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角31度

-229km(北)12%,漯河市召陵区 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角31度

-230km(北)11%,洛阳市洛龙区 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角30度

-230km(北)11%,洛阳市洛阳市 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角30度

-231km(北)11%,洛阳市涧西区 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角29度

-233km(北)10%,洛阳市西工区 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角29度

-236km(北) 9%,洛阳市老城区 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角29度

-242km(北) 8%,漯河市临颍县 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角31度

-247km(北) 7%,许昌市禹州市 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角30度

-247km(北) 7%,洛阳市孟津县 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角29度

-249km(北) 6%,郑州市登封市 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角30度

-252km(北) 5%,许昌市许昌县 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角31度

-255km(北) 5%,许昌市魏都区 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角31度

-255km(北) 5%,周口市商水县 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角32度

-256km(北) 5%,许昌市许昌市 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角31度

-258km(北) 5%,洛阳市偃师市 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角30度

-262km(北) 4%,洛阳市吉利区 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角29度

-265km(北) 3%,周口市项城市 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角32度

-266km(北) 3%,周口市周口市 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角32度

-268km(北) 3%,许昌市长葛市 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角31度

-271km(北) 3%,周口市沈丘县 见掩中心时间05时16分44秒,被掩星仰角32度

-272km(北) 3%,郑州市巩义市 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角30度

-273km(北) 3%,焦作市孟州市 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角30度

-273km(北) 3%,郑州市新密市 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角30度

-275km(北) 2%,周口市西华县 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角31度

** -275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差北界 **

-276km(北) 2%,焦作市济源市 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角29度

-282km(北) 2%,郑州市新郑市 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角30度

-282km(北) 2%,许昌市鄢陵县 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角31度

-288km(北) 1%,周口市淮阳县 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角32度

-290km(北) 1%,周口市扶沟县 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角31度

-292km(北) 1%,焦作市 温县 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角30度

-293km(北) 1%,郑州市上街区 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角30度

-296km(北) 1%,郑州市荥阳市 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角30度

-297km(北) 1%,焦作市沁阳市 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角29度

-300km(北) 1%,周口市郸城县 见掩中心时间05时16分44秒,被掩星仰角32度

-305km(北) 1%,郑州市中原区 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角30度

-306km(北) 1%,郑州市二七区 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角30度

-306km(北) 1%,郑州市郑州市 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角30度

-309km(北) 1%,开封市尉氏县 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角31度

-309km(北) 1%,郑州管城回族 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角30度

湖北省

** 334km - 见掩概率0% 3-Sigma 误差南界 **

281km(南) 2%,恩施土家族苗族自治州建始县 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角30度

** 275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差南界 **

264km(南) 4%,宜昌市五峰土家族自治县 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角31度

** 217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差南界 **

210km(南)19%,宜昌市长阳土家族自治县 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角32度

206km(南)21%,恩施土家族苗族自治州巴东县 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角31度

206km(南)21%,荆州市石首市 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角33度

202km(南)23%,荆州市松滋市 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角32度

201km(南)23%,宜昌市宜都市 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角32度

191km(南)29%,宜昌市猇亭区 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角32度

189km(南)30%,宜昌市秭归县 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角31度

186km(南)32%,荆州市公安县 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角32度

185km(南)33%,宜昌市西陵区 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

185km(南)33%,宜昌市点军区 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

184km(南)33%,宜昌市伍家岗 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

184km(南)33%,宜昌市宜昌市 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

180km(南)35%,宜昌市枝江市 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角32度

178km(南)37%,荆州市江陵县 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角33度

175km(南)38%,宜昌市夷陵区 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

170km(南)42%,荆州市监利县 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角33度

165km(南)45%,咸宁市通城县 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角34度

164km(南)46%,荆州市荆州区 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角32度

162km(南)47%,荆州市荆州市 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角32度

162km(南)47%,荆州市沙市区 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角32度

*** 158km - 见掩概率50% 掩星带南界 ***

156km(南)52%,宜昌市兴山县 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角31度

145km(南)59%,宜昌市当阳市 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角32度

139km(南)63%,荆州市洪湖市 见掩中心时间05时16分44秒,被掩星仰角33度

131km(南)68%,宜昌市远安县 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

127km(南)70%,咸宁市崇阳县 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角34度

126km(南)71%,十堰市竹溪县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角29度

124km(南)72%,仙桃神农架林 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角30度

120km(南)74%,咸宁市赤壁市 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角34度

117km(南)76%,仙桃市潜江市 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角33度

109km(南)80%,荆门市沙洋县 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角32度

106km(南)81%,荆门市掇刀区 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角32度

106km(南)81%,十堰市竹山县 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角30度

102km(南)83%,荆门市荆门市 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角32度

100km(南)84%,荆门市东宝区 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角32度

96km(南)85%,咸宁市嘉鱼县 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角34度

93km(南)86%,咸宁市通山县 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

92km(南)87%,十堰市 房县 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角30度

88km(南)88%,仙桃市仙桃市 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角33度

83km(南)90%,咸宁市咸宁市 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角34度

82km(南)90%,咸宁市咸安区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角34度

80km(南)91%,襄樊市保康县 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角31度

78km(南)91%,仙桃市天门市 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角33度

68km(南)94%,荆门市钟祥市 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角32度

56km(南)96%,襄樊市南漳县 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

56km(南)96%,武汉市汉南区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

51km(南)97%,荆门市京山县 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角32度

42km(南)98%,鄂州市梁子湖 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

41km(南)98%,孝感市汉川市 见掩中心时间05时16分44秒,被掩星仰角33度

40km(南)98%,十堰市茅箭区 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角30度

39km(南)98%,武汉市江夏区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角34度

38km(南)98%,襄樊市宜城市 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

37km(南)98%,十堰市张湾区 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角30度

37km(南)98%,十堰市十堰市 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角30度

36km(南)98%,武汉市蔡甸区 见掩中心时间05时16分44秒,被掩星仰角33度

31km(南)98%,黄石市阳新县 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角35度

30km(南)98%,孝感市应城市 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角33度

26km(南)99%,武汉市东西湖 见掩中心时间05时16分44秒,被掩星仰角33度

26km(南)99%,十堰市郧西县 见掩中心时间05时16分36秒,被掩星仰角29度

25km(南)99%,武汉市洪山区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角34度

24km(南)99%,武汉市汉阳区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

23km(南)99%,襄樊市谷城县 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角31度

22km(南)99%,黄石市大冶市 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

22km(南)99%,武汉市硚口区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

21km(南)99%,武汉市武昌区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

20km(南)99%,武汉市江汉区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

19km(南)99%,十堰市 郧县 见掩中心时间05时16分37秒,被掩星仰角30度

18km(南)99%,武汉市武汉市 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

18km(南)99%,武汉市江岸区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

18km(南)99%,黄石市铁山区 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

17km(南)99%,襄樊市樊城区 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

17km(南)99%,襄樊市襄城区 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

17km(南)99%,襄樊市襄樊市 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

15km(南)99%,黄石市下陆区 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

13km(南)99%,孝感市云梦县 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角33度

12km(南)99%,孝感市孝南区 见掩中心时间05时16分44秒,被掩星仰角33度

12km(南)99%,襄樊市老河口 见掩中心时间05时16分39秒,被掩星仰角31度

11km(南)99%,孝感市孝感市 见掩中心时间05时16分44秒,被掩星仰角33度

11km(南)99%,武汉市青山区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

10km(南)99%,黄石市黄石市 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

10km(南)99%,黄冈市武穴市 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

8km(南)99%,襄樊市襄阳区 见掩中心时间05时16分40秒,被掩星仰角31度

5km(南)99%,黄石市黄石港 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

5km(南)99%,十堰市丹江口 见掩中心时间05时16分38秒,被掩星仰角30度

5km(南)99%,黄石市西塞山 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

2km(南)99%,鄂州市鄂城区 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

2km(南)99%,鄂州市鄂州市 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

**** 0km - 见掩概率99% 中心线 ****

-1km(北)99%,鄂州市华容区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角34度

-1km(北)99%,黄冈市黄州区 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

-2km(北)99%,黄冈市黄冈市 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

-5km(北)99%,孝感市安陆市 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角33度

-10km(北)99%,武汉市黄陂区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

-16km(北)99%,黄冈市蕲春县 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角34度

-18km(北)99%,黄冈市团风县 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

-20km(北)99%,孝感市孝昌县 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角33度

-26km(北)99%,黄冈市浠水县 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

-27km(北)99%,随州市随州市 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角32度

-27km(北)99%,随州市曾都区 见掩中心时间05时16分42秒,被掩星仰角32度

-27km(北)99%,襄樊市枣阳市 见掩中心时间05时16分41秒,被掩星仰角31度

-33km(北)98%,黄冈市黄梅县 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

-33km(北)98%,武汉市新洲区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角34度

-44km(北)97%,随州市广水市 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角32度

-57km(北)96%,孝感市大悟县 见掩中心时间05时16分43秒,被掩星仰角33度

-60km(北)95%,黄冈市红安县 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

-62km(北)95%,黄冈市罗田县 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

-76km(北)92%,黄冈市麻城市 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

-76km(北)92%,黄冈市英山县 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角34度

安徽省

**** 0km - 见掩概率99% 中心线 ****

-50km(北)97%,安庆市宿松县 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

-82km(北)90%,安庆市望江县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角35度

-84km(北)90%,安庆市太湖县 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

-100km(北)84%,池州市东至县 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

-119km(北)75%,安庆市潜山县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角35度

-122km(北)73%,黄山市祁门县 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角36度

-125km(北)71%,安庆市岳西县 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

-136km(北)65%,安庆市迎江区 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

-137km(北)64%,安庆市大观区 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

-138km(北)63%,池州市石台县 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角36度

-139km(北)63%,安庆市安庆市 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

-140km(北)62%,黄山市市黟县 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角36度

-142km(北)61%,安庆市怀宁县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角35度

-142km(北)61%,黄山市休宁县 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角36度

-146km(北)58%,黄山市屯溪区 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角37度

-146km(北)58%,黄山市黄山市 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角37度

-155km(北)52%,黄山市徽州区 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角36度

*** -158km - 见掩概率50% 掩星带北界 ***

-162km(北)47%,安庆市枞阳县 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

-165km(北)45%,黄山市市歙县 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角36度

-171km(北)41%,六安市霍山县 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角34度

-175km(北)39%,六安市金寨县 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角34度

-175km(北)39%,池州市贵池区 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

-177km(北)38%,池州市池州市 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

-178km(北)37%,安庆市桐城市 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角35度

-184km(北)33%,黄山市黄山区 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角36度

-193km(北)28%,宣城市绩溪县 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角36度

-197km(北)26%,池州市青阳县 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角36度

-206km(北)21%,宣城市旌德县 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角36度

-212km(北)18%,六安市裕安区 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角34度

-213km(北)18%,六安市舒城县 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角34度

-213km(北)18%,六安市金安区 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角34度

-213km(北)18%,六安市六安市 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角34度

-214km(北)17%,巢湖市庐江县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角35度

-216km(北)16%,安庆市市郊区 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

-216km(北)16%,铜陵市市郊区 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

** -217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差北界 **

-219km(北)15%,铜陵市铜陵县 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

-219km(北)15%,铜陵市铜官山 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角35度

-219km(北)15%,铜陵市铜陵市 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角35度

-223km(北)14%,铜陵市狮子山 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角35度

-233km(北)10%,阜阳市阜南县 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

-234km(北)10%,宣城市 泾县 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角36度

-248km(北) 6%,六安市霍邱县 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角33度

-248km(北) 6%,合肥市肥西县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角34度

-249km(北) 6%,芜湖市南陵县 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角36度

-253km(北) 5%,阜阳市临泉县 见掩中心时间05时16分44秒,被掩星仰角32度

-255km(北) 5%,芜湖市繁昌县 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角35度

-257km(北) 5%,巢湖市无为县 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

-262km(北) 4%,合肥市合肥市 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角34度

-263km(北) 4%,合肥市包河区 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角34度

-263km(北) 4%,宣城市宁国市 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角36度

-265km(北) 3%,合肥市蜀山区 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角34度

-267km(北) 3%,合肥市庐阳区 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角34度

-268km(北) 3%,阜阳市颍州区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

-269km(北) 3%,合肥市瑶海区 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角34度

-271km(北) 3%,阜阳市阜阳市 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

-272km(北) 3%,阜阳市颍泉区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

-274km(北) 3%,阜阳市颍上县 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角33度

-274km(北) 2%,阜阳市颍东区 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角33度

** -275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差北界 **

-277km(北) 2%,宣城市宣城市 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角36度

-277km(北) 2%,宣城市宣州区 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角36度

-278km(北) 2%,巢湖市居巢区 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

-279km(北) 2%,巢湖市巢湖市 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

-280km(北) 2%,合肥市肥东县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角34度

-282km(北) 2%,阜阳市太和县 见掩中心时间05时16分45秒,被掩星仰角32度

-283km(北) 2%,芜湖市芜湖县 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角36度

-287km(北) 1%,芜湖市芜湖市 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角35度

-288km(北) 1%,芜湖市镜湖区 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角35度

-290km(北) 1%,芜湖市鸠江区 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角35度

-299km(北) 1%,六安市 寿县 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角34度

-303km(北) 1%,巢湖市含山县 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角35度

-305km(北) 1%,淮南市谢家集 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角34度

-306km(北) 1%,淮南市凤台县 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角33度

-306km(北) 1%,淮南市八公山 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角34度

江西省

** 334km - 见掩概率0% 3-Sigma 误差南界 **

307km(南) 1%,萍乡市萍乡市 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角35度

304km(南) 1%,萍乡市安源区 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角35度

297km(南) 1%,萍乡市芦溪县 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角35度

295km(南) 1%,吉安市吉安县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

288km(南) 1%,萍乡市上栗县 见掩中心时间05时16分46秒,被掩星仰角35度

285km(南) 2%,吉安市青原区 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

284km(南) 2%,吉安市吉安市 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

284km(南) 2%,吉安市吉州区 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

283km(南) 2%,吉安市安福县 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角36度

277km(南) 2%,赣州市宁都县 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角37度

** 275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差南界 **

271km(南) 3%,赣州市石城县 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角38度

266km(南) 3%,吉安市吉水县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

260km(南) 4%,宜春市袁州区 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

260km(南) 4%,宜春市宜春市 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

241km(南) 8%,新余市分宜县 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角36度

239km(南) 8%,吉安市永丰县 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角36度

229km(南)11%,宜春市万载县 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角35度

228km(南)12%,抚州市广昌县 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角37度

227km(南)12%,新余市渝水区 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角36度

226km(南)12%,新余市新余市 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角36度

219km(南)15%,吉安市峡江县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

** 217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差南界 **

205km(南)21%,抚州市乐安县 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角37度

201km(南)23%,吉安市新干县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

196km(南)26%,宜春市铜鼓县 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角35度

190km(南)30%,宜春市上高县 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

185km(南)32%,宜春市宜丰县 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

180km(南)35%,抚州市南丰县 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角37度

171km(南)42%,抚州市宜黄县 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角37度

167km(南)44%,宜春市樟树市 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

162km(南)48%,抚州市崇仁县 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角36度

*** 158km - 见掩概率50% 掩星带南界 ***

149km(南)56%,抚州市黎川县 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角37度

146km(南)58%,宜春市高安市 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

145km(南)58%,抚州市南城县 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角37度

141km(南)62%,宜春市丰城市 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角36度

140km(南)62%,九江市修水县 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角35度

125km(南)71%,抚州市临川区 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角37度

123km(南)72%,抚州市抚州市 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角37度

121km(南)74%,宜春市奉新县 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

108km(南)80%,宜春市靖安县 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

105km(南)81%,抚州市资溪县 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角37度

105km(南)82%,抚州市金溪县 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角37度

101km(南)83%,南昌市南昌县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

98km(南)85%,南昌市湾里区 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

97km(南)85%,南昌市安义县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角35度

96km(南)85%,南昌市进贤县 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角36度

94km(南)86%,南昌市青云谱 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

94km(南)86%,南昌市新建县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

94km(南)86%,南昌市南昌市 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

94km(南)86%,南昌市西湖区 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

91km(南)87%,南昌市东湖区 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

88km(南)88%,南昌市青山湖 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

88km(南)88%,九江市武宁县 见掩中心时间05时16分47秒,被掩星仰角35度

87km(南)89%,抚州市东乡县 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角37度

77km(南)91%,鹰潭市余江县 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角37度

67km(南)94%,九江市永修县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角35度

60km(南)95%,鹰潭市月湖区 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角37度

56km(南)96%,鹰潭市鹰潭市 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角37度

46km(南)97%,鹰潭市贵溪市 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角37度

42km(南)97%,九江市德安县 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

42km(南)97%,上饶市余干县 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角36度

23km(南)99%,九江市都昌县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角36度

22km(南)99%,上饶市弋阳县 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角37度

18km(南)99%,上饶市万年县 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角36度

18km(南)99%,九江市瑞昌市 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

17km(南)99%,上饶市鄱阳县 见掩中心时间05时16分50秒,被掩星仰角36度

16km(南)99%,九江市星子县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角35度

13km(南)99%,上饶市铅山县 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角37度

10km(南)99%,上饶市横峰县 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角37度

10km(南)99%,九江市九江县 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

**** 0km - 见掩概率99% 中心线 ****

-1km(北)99%,九江市庐山区 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

-4km(北)99%,九江市九江市 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

-5km(北)99%,九江市浔阳区 见掩中心时间05时16分48秒,被掩星仰角35度

-8km(北)99%,景德镇乐平市 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角36度

-10km(北)99%,上饶市上饶县 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角37度

-12km(北)99%,上饶市信州区 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角37度

-15km(北)99%,上饶市上饶市 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角37度

-20km(北)99%,九江市湖口县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角35度

-26km(北)99%,上饶市广丰县 见掩中心时间05时16分54秒,被掩星仰角37度

-34km(北)98%,上饶市德兴市 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角37度

-37km(北)98%,景德镇昌江区 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角36度

-37km(北)98%,景德镇景德镇 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角36度

-41km(北)98%,景德镇珠山区 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角36度

-51km(北)97%,景德镇浮梁县 见掩中心时间05时16分51秒,被掩星仰角36度

-52km(北)96%,上饶市玉山县 见掩中心时间05时16分54秒,被掩星仰角37度

-54km(北)96%,九江市彭泽县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角35度

-54km(北)96%,九江市彭泽县 见掩中心时间05时16分49秒,被掩星仰角35度

-77km(北)92%,上饶市婺源县 见掩中心时间05时16分52秒,被掩星仰角37度

浙江省

**** 0km - 见掩概率99% 中心线 ****

-10km(北)99%,丽水市庆元县 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

-48km(北)97%,温州市泰顺县 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角39度

-55km(北)96%,丽水市龙泉市 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

-77km(北)91%,丽水市景宁畲族自治县 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角39度

-81km(北)90%,衢州市江山市 见掩中心时间05时16分54秒,被掩星仰角37度

-85km(北)89%,温州市苍南县 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角39度

-86km(北)89%,丽水市云和县 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角38度

-88km(北)88%,衢州市常山县 见掩中心时间05时16分54秒,被掩星仰角37度

-88km(北)88%,温州市文成县 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角39度

-101km(北)83%,衢州市开化县 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角37度

-108km(北)80%,丽水市遂昌县 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

-108km(北)80%,丽水市松阳县 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

-110km(北)79%,温州市平阳县 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角39度

-112km(北)78%,衢州市柯城区 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角37度

-112km(北)78%,衢州市衢州市 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角37度

-120km(北)74%,衢州市衢江区 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角37度

-123km(北)72%,温州市瑞安市 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角39度

-132km(北)67%,丽水市青田县 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角39度

-136km(北)65%,丽水市丽水市 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角38度

-136km(北)65%,丽水市莲都区 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角38度

-139km(北)63%,衢州市龙游县 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角38度

-145km(北)59%,温州市鹿城区 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角39度

-146km(北)58%,温州市温州市 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角39度

-148km(北)57%,温州市龙湾区 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角39度

-158km(北)50%,温州市永嘉县 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角39度

*** -158km - 见掩概率50% 掩星带北界 ***

-160km(北)49%,温州市洞头县 见掩中心时间05时17分00秒,被掩星仰角40度

-162km(北)47%,丽水市缙云县 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角38度

-168km(北)44%,金华市武义县 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

-172km(北)41%,金华市兰溪市 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角38度

-173km(北)40%,金华市婺城区 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

-173km(北)40%,金华市金华市 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

-173km(北)40%,温州市乐清市 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角39度

-176km(北)38%,金华市金东区 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

-179km(北)36%,杭州市淳安县 见掩中心时间05时16分54秒,被掩星仰角37度

-181km(北)35%,金华市永康市 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角38度

-184km(北)33%,杭州市建德市 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角37度

-190km(北)29%,台州市玉环县 见掩中心时间05时17分00秒,被掩星仰角39度

** -217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差北界 **

-217km(北)16%,金华市义乌市 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

-218km(北)15%,金华市浦江县 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

-218km(北)15%,金华市磐安县 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角38度

-219km(北)15%,台州市温岭市 见掩中心时间05时17分00秒,被掩星仰角39度

-222km(北)14%,台州市仙居县 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角39度

-225km(北)13%,金华市东阳市 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角38度

-235km(北)10%,杭州市桐庐县 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角37度

-237km(北) 9%,台州市黄岩区 见掩中心时间05时17分00秒,被掩星仰角39度

-238km(北) 9%,台州市路桥区 见掩中心时间05时17分00秒,被掩星仰角39度

-244km(北) 7%,台州市临海市 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角39度

-249km(北) 6%,台州市台州市 见掩中心时间05时17分00秒,被掩星仰角39度

-249km(北) 6%,台州市椒江区 见掩中心时间05时17分00秒,被掩星仰角39度

-262km(北) 4%,台州市天台县 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角39度

-263km(北) 4%,绍兴市诸暨市 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

-273km(北) 3%,杭州市富阳市 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角37度

-274km(北) 2%,杭州市临安市 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角37度

** -275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差北界 **

-283km(北) 2%,台州市三门县 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角39度

-285km(北) 2%,绍兴市新昌县 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角38度

-287km(北) 1%,绍兴市嵊州市 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角38度

-300km(北) 1%,宁波市宁海县 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角39度

-301km(北) 1%,杭州市滨江区 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角37度

-303km(北) 1%,杭州市西湖区 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角37度

-303km(北) 1%,杭州市萧山区 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角37度

-304km(北) 1%,杭州市上城区 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角37度

-305km(北) 1%,杭州市杭州市 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角37度

-306km(北) 1%,湖州市安吉县 见掩中心时间05时16分54秒,被掩星仰角37度

-306km(北) 1%,杭州市下城区 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角37度

-307km(北) 1%,绍兴市越城区 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角38度

-307km(北) 1%,绍兴市绍兴市 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角38度

-307km(北) 1%,杭州市拱墅区 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角37度

-307km(北) 1%,杭州市江干区 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角37度

-308km(北) 1%,绍兴市绍兴县 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

福建省

** 334km - 见掩概率0% 3-Sigma 误差南界 **

300km(南) 1%,厦门翔安 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角40度

298km(南) 1%,龙岩连城 见掩中心时间05时16分54秒,被掩星仰角38度

297km(南) 1%,厦门同安 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角40度

293km(南) 1%,龙岩漳平 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角39度

** 275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差南界 **

265km(南) 4%,泉州安溪 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角40度

265km(南) 4%,泉州石狮 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

261km(南) 4%,泉州晋江 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

261km(南) 4%,泉州南安 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角40度

257km(南) 5%,三明宁化 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角38度

256km(南) 5%,泉州鲤城 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

254km(南) 5%,三明清流 见掩中心时间05时16分54秒,被掩星仰角38度

253km(南) 5%,泉州市区 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

251km(南) 6%,泉州丰泽 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

244km(南) 7%,泉州洛江 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

240km(南) 8%,三明永安 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角39度

236km(南) 9%,泉州永春 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角40度

232km(南)11%,三明大田 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角39度

229km(南)11%,泉州惠安 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

224km(南)13%,泉州德化 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角39度

** 217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差南界 **

216km(南)16%,泉州泉港 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

214km(南)17%,三明明溪 见掩中心时间05时16分54秒,被掩星仰角38度

207km(南)20%,莆田仙游 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角40度

200km(南)24%,三明三元 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角39度

195km(南)27%,三明市区 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角39度

195km(南)27%,三明建宁 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角38度

185km(南)33%,莆田秀屿 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

181km(南)35%,莆田荔城 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

179km(南)36%,莆田市区 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

174km(南)39%,三明沙县 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角39度

172km(南)41%,莆田涵江 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

169km(南)43%,三明尤溪 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角39度

168km(南)43%,三明泰宁 见掩中心时间05时16分54秒,被掩星仰角38度

165km(南)45%,三明将乐 见掩中心时间05时16分54秒,被掩星仰角38度

*** 158km - 见掩概率50% 掩星带南界 ***

148km(南)57%,福州永泰 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角40度

138km(南)63%,南平顺昌 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角38度

132km(南)67%,福州福清 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

128km(南)69%,南平市区 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角39度

128km(南)69%,南平延平 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角39度

124km(南)72%,福州平潭 见掩中心时间05时17分00秒,被掩星仰角40度

122km(南)73%,福州闽清 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角39度

111km(南)79%,福州闽侯 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角40度

109km(南)80%,南平邵武 见掩中心时间05时16分54秒,被掩星仰角38度

108km(南)80%,福州仓山 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

107km(南)80%,福州台江 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

107km(南)81%,福州市区 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

107km(南)81%,福州鼓楼 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

105km(南)82%,福州晋安 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

104km(南)82%,福州马尾 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

102km(南)83%,福州长乐 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

102km(南)83%,南平光泽 见掩中心时间05时16分53秒,被掩星仰角37度

98km(南)85%,宁德古田 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角39度

86km(南)89%,南平建瓯 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

82km(南)90%,福州连江 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

73km(南)93%,南平建阳 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角38度

56km(南)96%,福州罗源 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

54km(南)96%,宁德屏南 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角39度

42km(南)98%,宁德市区 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角39度

42km(南)98%,宁德蕉城 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角39度

40km(南)98%,南平武夷山 见掩中心时间05时16分54秒,被掩星仰角38度

24km(南)99%,南平政和 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角39度

15km(南)99%,宁德周宁 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角39度

14km(南)99%,南平松溪 见掩中心时间05时16分56秒,被掩星仰角38度

**** 0km - 见掩概率99% 中心线 ****

-2km(北)99%,宁德福安 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角39度

-4km(北)99%,南平浦城 见掩中心时间05时16分55秒,被掩星仰角38度

-6km(北)99%,宁德霞浦 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角40度

-26km(北)99%,宁德寿宁 见掩中心时间05时16分57秒,被掩星仰角39度

-30km(北)98%,宁德柘荣 见掩中心时间05时16分58秒,被掩星仰角39度

-59km(北)95%,宁德福鼎 见掩中心时间05时16分59秒,被掩星仰角39度

台湾省 ** 334km - 见掩概率0% 3-Sigma 误差南界 **

305km(南) 1%,台湾澎湖县 见掩中心时间05时17分02秒,被掩星仰角42度

279km(南) 2%,台湾台南县 见掩中心时间05时17分04秒,被掩星仰角42度

** 275km - 见掩概率2% 2-Sigma 误差南界 **

274km(南) 2%,台湾台东县 见掩中心时间05时17分07秒,被掩星仰角43度

258km(南) 4%,台湾嘉义市 见掩中心时间05时17分04秒,被掩星仰角42度

231km(南)11%,台湾云林县 见掩中心时间05时17分04秒,被掩星仰角42度

** 217km - 见掩概率16% 1-Sigma 误差南界 **

205km(南)21%,台湾南投县 见掩中心时间05时17分04秒,被掩星仰角42度

200km(南)24%,台湾彰化县 见掩中心时间05时17分04秒,被掩星仰角42度

185km(南)32%,台湾台中市 见掩中心时间05时17分04秒,被掩星仰角42度

173km(南)40%,台湾台中县 见掩中心时间05时17分04秒,被掩星仰角42度

*** 158km - 见掩概率50% 掩星带南界 ***

144km(南)59%,台湾苗栗县 见掩中心时间05时17分04秒,被掩星仰角42度

139km(南)63%,台湾花莲县 见掩中心时间05时17分06秒,被掩星仰角43度

109km(南)80%,台湾新竹市 见掩中心时间05时17分04秒,被掩星仰角42度

80km(南)91%,台湾最东端 见掩中心时间05时17分15秒,被掩星仰角46度

74km(南)92%,台湾桃园县 见掩中心时间05时17分04秒,被掩星仰角42度

62km(南)95%,台湾宜兰县 见掩中心时间05时17分05秒,被掩星仰角42度

59km(南)95%,台湾台北县 见掩中心时间05时17分04秒,被掩星仰角42度

56km(南)96%,台湾台北市 见掩中心时间05时17分04秒,被掩星仰角42度

32km(南)98%,台湾基隆市 见掩中心时间05时17分05秒,被掩星仰角42度

27km(南)99%,台湾最北端 见掩中心时间05时17分04秒,被掩星仰角42度

**** 0km - 见掩概率99% 中心线 ****

-133km(北)67%,中国钓鱼岛 见掩中心时间05时17分08秒,被掩星仰角43度

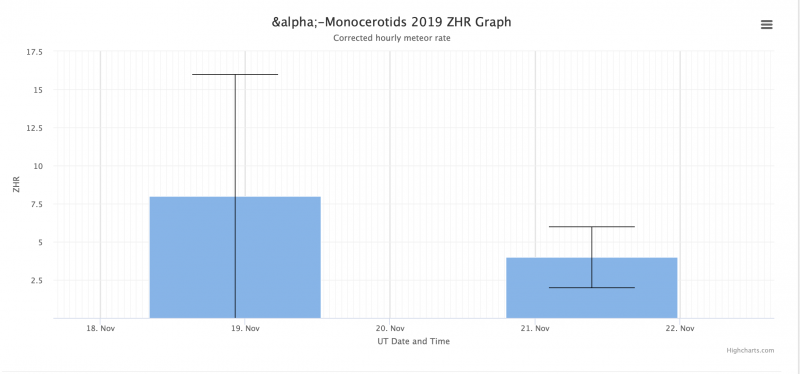

有趣天文奇观

2019年11月16日

请将观测结果提交至紫金山天文台掩星预报网站:http://almanac.pmo.ac.cn/mutual-star/predictions.html

★★★

★★★