由中国天文学会主办,北京天文馆、中国天文学会普及工作委员会承办的2019年全国中学生天文知识竞赛预赛于2019年3月23日在全国18个考点成功举行。

竞赛宗旨:推动天文基础教育,为全国热心天文学的师生提供交流平台,加强天文科普教育的国际交流与合作。竞赛内容:天文相关时讯,基本天文概念和常识,天文观测。根据全国预赛成绩,入围全国决赛的名单(高年组预赛成绩56分及以上,低年组预赛成绩60分及以上)已在北京天文馆官方网站(http://www.bjp.org.cn/)发布。

2019年全国中学生天文知识竞赛预赛试卷

2019年3月23日14:00-15:30 闭卷

【注意事项】请务必仔细阅读!

1. 每位考生会拿到一张预赛试卷和一张答题卡。试卷和答题卡都需要逐题填写,并且填写的内容必须完全一致。试卷和答题卡填写内容不一致的题目每题得-4分。

2. 低年组考生(指2004年1月1日以后出生,并且没有参加过国际天文奥赛 IAO 和亚太天文奥赛 APAO 的考生)只答本卷的01-30题,高年组考生只答06-35题。

3. 本卷为闭卷考试,请答卷人按照自己的真实水平独立完成答卷,并认真、完整地用签字笔在试卷上填写有关信息、答卷并签字,用2B铅笔在答题卡上按要求签名(应与试卷上的签名一致;签名明显不一致的取消参赛资格),填涂试卷类型(见本注意事项之前的表格第二列)、准考证号(在空格处写数字,并填涂每个数字下面对应的部分)、组别,以及每道题的答案。未按要求填涂的取消考试成绩。考试开始30分钟之后才可交卷,并在不影响其他考生答题的情况下安静离开考场,否则取消考试成绩。在监考老师宣布考试结束时,该考场所有考生应停止答卷,将试卷和答题卡放在桌上,保持安静离开考场。

4. 每题选择一个最接近正确的答案。将对应的字母(A,B,C,D之一)填在试卷上并填涂在答题卡该题号下方的对应处。不会做的题目不选。已填涂的答案如需改正,请用橡皮将原答案尽量擦除干净。每道题答对得4分,答错或多选得-4分,不选得0分。满分120分。草稿可写在试卷“草稿区”处。

5. 本试题、答案及决赛名单将在北京天文馆网站公布。

试卷类型 A

【试题】

01. 梅西叶天体M44位于( )的天区内。

(A)巨蟹座 (B)猎户座

(C)大犬座 (D)金牛座

02. 大角星的视星等为( )。

(A)2等 (B)1等

(C)0等 (D)-1等

03. 以下哪一项不是天文学的星座名?( )

(A)杜鹃座 (B)天平座

(C)天炉座 (D)水蛇座

04. 一般认为,望远镜是荷兰的商人发明的,而首位将望远镜用于天文观测的人是( )。

(A)牛顿 (B)开普勒

(C)伽利略 (D)哥白尼

05. 以下哪颗行星没有卫星?( )

(A)金星 (B)火星

(C)木星 (D)土星

06. 2019年1月12日,中国天文学会和北京天文馆在京联合宣布启动国际天文学联合会(IAU)发起的“同一天空下”全球天文行动(中国大陆地区),以纪念IAU成立( )周年。

(A)60 (B)80

(C)100 (D)200

07. “七月流火”是《诗经·豳风·七月》中的第一句,描述的是古人对天象的观察结果,其中的“火”是指( )。

(A)火星

(B)火流星

(C)某种大气现象

(D)大火星

08. 半人马座α星距离我们大约( )。

(A)2.8光年 (B)4.3光年

(C)16.7光年 (D)8.6万光年

09.( )在2017年记录到的中微子来自一个名为TXS 0506+056的星系。星系中心超大质量黑洞所产生的两道喷流中有一道正好对准了地球,它会产生辐射和高能粒子,其中就包括了这次探测到的中微子和带电宇宙线。

(A)地中海中微子天文台

(B)南极冰立方中微子天文台

(C)钱德拉X射线天文台

(D)康普顿伽马射线天文台

10. 2019年唯一的一次日全食在哪个大洲可见?( )

(A)欧洲 (B)非洲

(C)亚洲 (D)南美洲

11. 一位天文学家准备在今晚观测星团NGC6633,已知它大约在地方时刚过午夜后升起,且在本次竞赛预赛的所有考点都能被观测到,那么它可能位于以下哪个星座?( )

(A)蛇夫座 (B)乌鸦座

(C)麒麟座 (D)宝瓶座

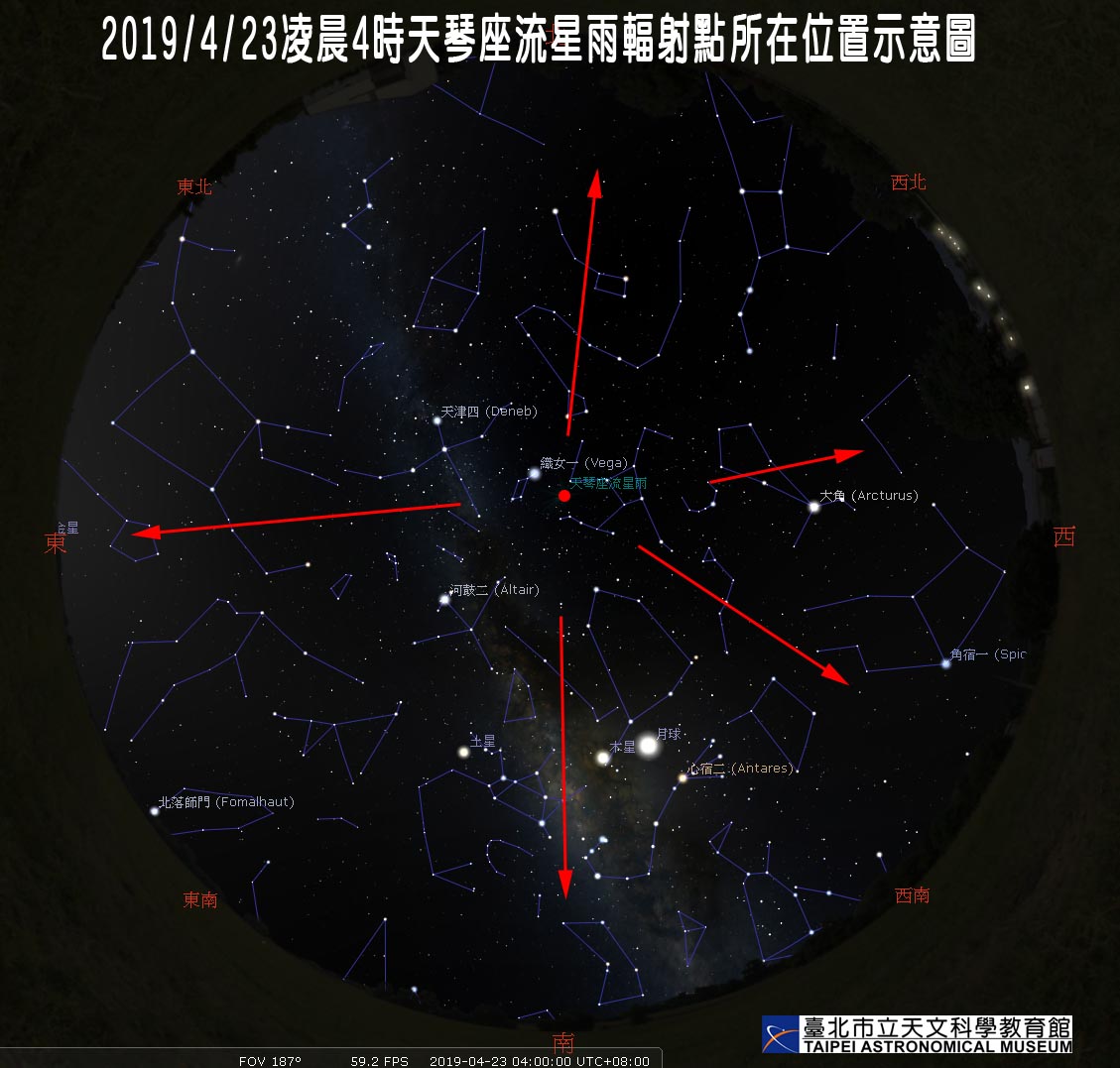

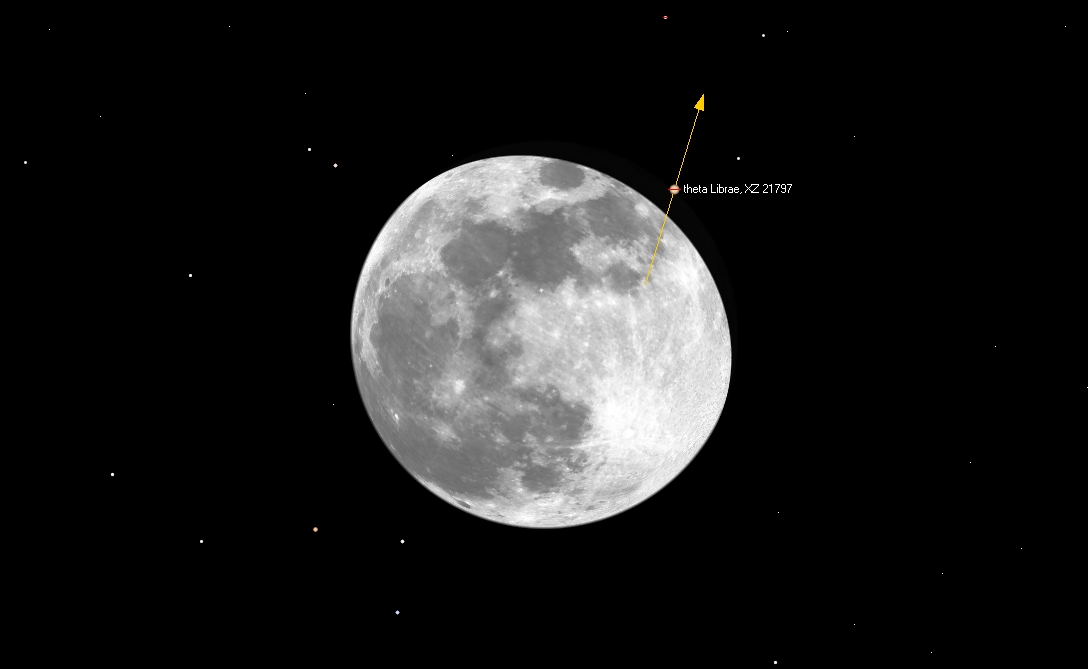

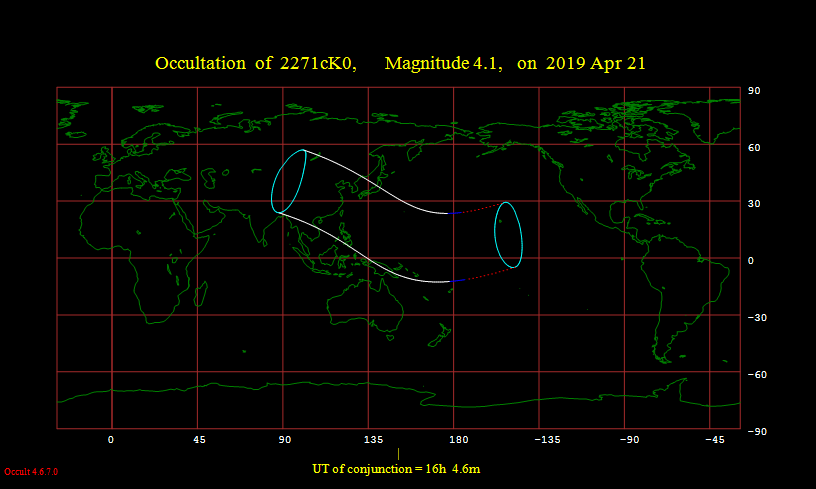

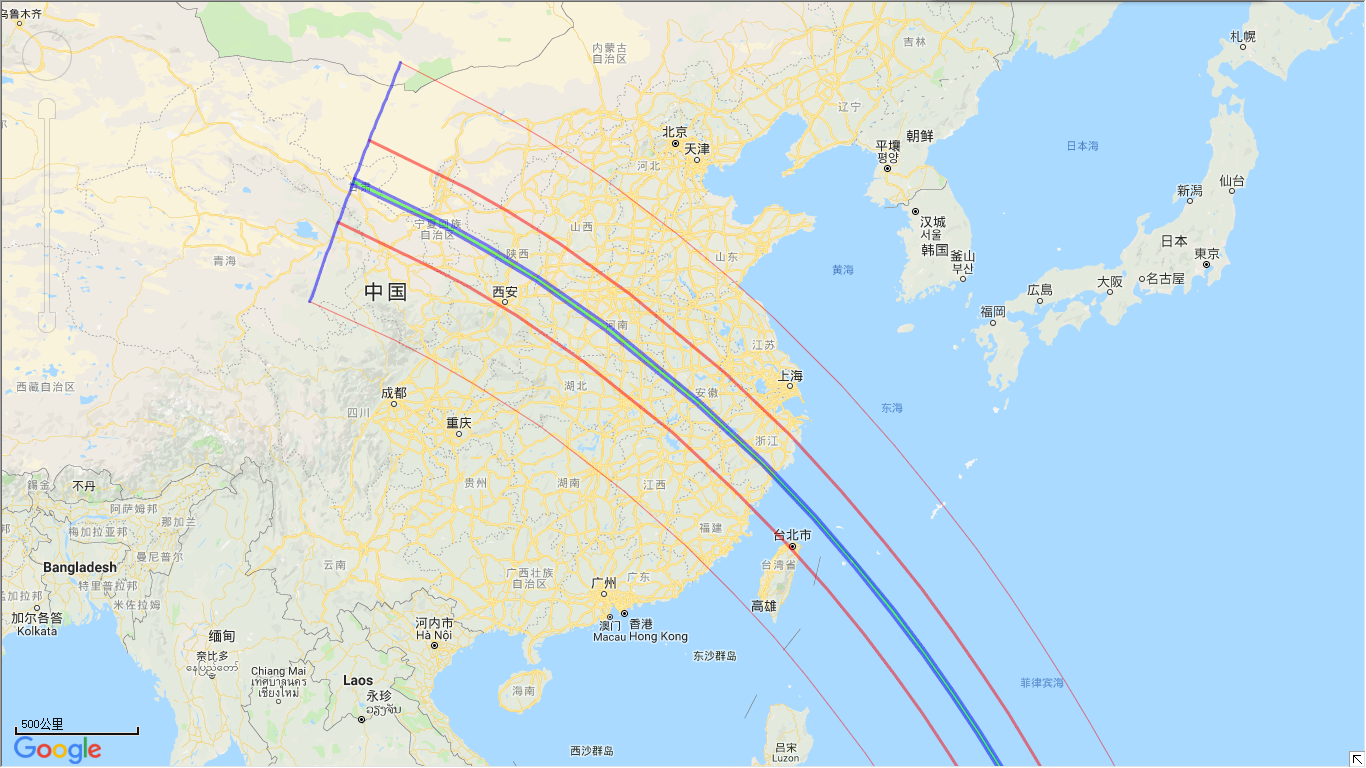

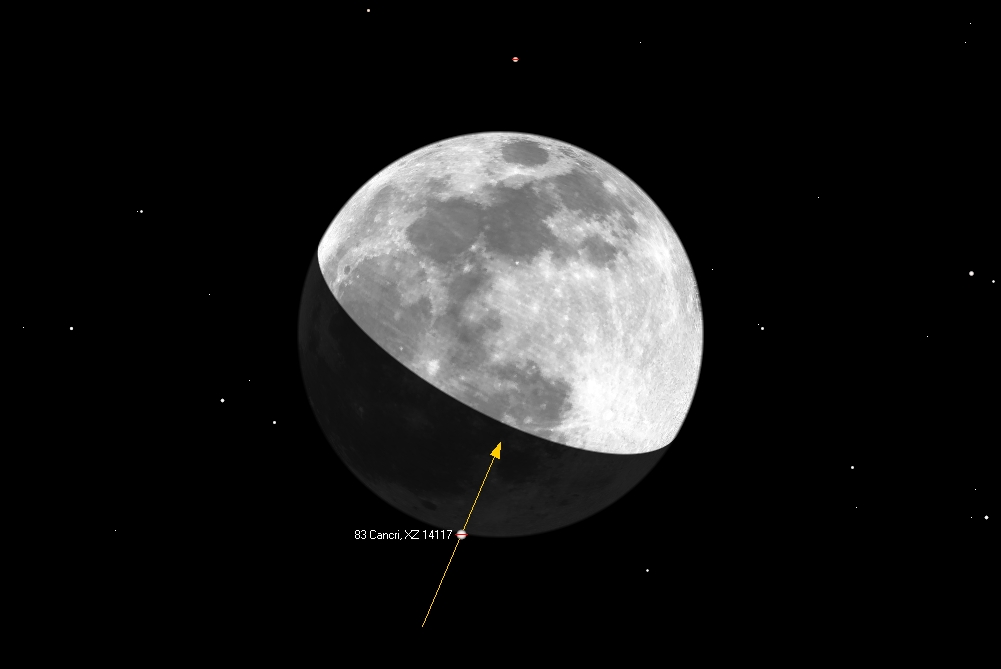

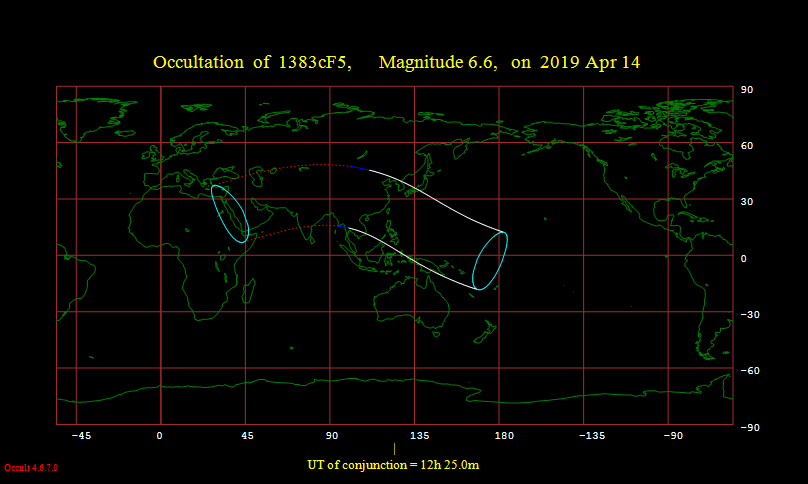

12. 下列流星雨中,2019年极大期间的观测受月光影响最小的是( )。

(A)四月天琴座流星雨

(B)宝瓶座η流星雨

(C)猎户座流星雨

(D)双子座流星雨

13. 以下哪一项不是中国传统的天文仪器?( )

(A)象限仪 (B)浑仪

(C)简仪 (D)圭表

14. 以下哪一项是2018年辞世的理论物理学家斯蒂芬·霍金最著名的理论?( )

(A)黑洞辐射理论

(B)宇宙大爆炸理论

(C)提出希格斯粒子

(D)量子纠缠理论

15. 美国航天局(NASA)于2019年宣布超期服役的( )火星探测器结束使命。

(A)机遇号 (B)勇气号

(C)水手1号 (D)朱雀号

16. 在地球表面观测,使用天文望远镜无法看到( )。

(A)火星卫星 (B)水星相位

(C)太阳日冕 (D)月面莫斯科海

17. 太阳绕银心运动的轨道速度是( )。

(A)7.9km/s (B)16.7km/s

(C)52km/s (D)210km/s

18. 中国古人用测量正午时太阳影长的方式来确定二十四节气的日期,请问在哪一个节气观测到的日影长度最短?( )

(A)秋分 (B)立冬

(C)冬至 (D)夏至

19. 仙女星系M31未来会与银河系合为一体,预计汇合的时间约为( )。

(A)400万年 (B)4000万年

(C)40亿年 (D)400亿年

20. 以下说法不正确的是?( )

(A)2018年6月,隼鸟2号探测器抵达小行星“龙宫”上空,随后,巡视器MINERVA-II1成功着陆于其表面并传回照片,成为首次成功着陆小行星上的巡视器。

(B)2018年8月,帕克太阳探测器发射升空,这也是NASA第一次以还在世者的名字来命名探测器。

(C)2018年10月,迄今为止第三个金星探测器贝比科隆博号(BepiColombo)发射升空,并将在7年后抵达相应轨道。

(D)2018年11月,旅行者2号穿过了太阳风边界,继旅行者1号后成为第二个正式进入星际空间的探测器。

21. 到目前为止,在距离我们太阳系10pc的范围之内,天文观测已经证实存在的数目最多的是以下哪类恒星( )。

(A)O型 (B)G型

(C)M型 (D)褐矮星

22. 下列恒星核聚变反应可以形成的元素中,最重的是( )。

(A)Si (B)Ca (C)Fe (D)Au

23. 2019年1月3日,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面内( )的冯·卡门撞击坑内。随后,嫦娥四号着陆器与巡视器玉兔二号顺利分离,玉兔二号抵达月球表面。这是人类首次在月球背面成功软着陆和巡视探测的航天器。

(A)金牛-利特罗峡谷

(B)南极-艾特肯盆地

(C)东海盆地

(D)坚忍环形山

24. 中国古代曾发展出自己独特的天文体系,我们现在所说的“农历”就是指过去数千年来我国一直沿用的历法系统,“农历”是什么类型的历法?( )

(A)阳历 (B)阴阳合历

(C)阴历 (D)和现在的公历相同

25. 在中国古典神话故事《西游记》中,孙悟空手持一根如意金箍棒,重一万三千五百斤。平时孙悟空会把金箍棒变成“绣花针”大小放在耳朵里。与这根“绣花针”的密度最为接近的天体是( )。

(A)参宿四

(B)天狼星伴星

(C)蟹状星云中心星

(D)织女星

26. 由欧空局主导研制的GAIA探测器是由以下哪种火箭发射入轨的?( )

(A)俄罗斯Soyuz火箭

(B)欧洲Ariane火箭

(C)美国Falcon火箭

(D)中国长征火箭

27. 以下关于银河系的说法正确的是?( )

(A)银心黑洞的质量约为40万个太阳质量。

(B)天文学家通过对恒星的观测发现银河系外盘有惊人的翘曲结构。

(C)太阳位于银河系的英仙臂上。

(D)银心位于半人马座方向。

28. 以下哪一架望远镜没有用来做与搜寻地外文明有关的项目?( )

(A)FAST望远镜

(B)阿雷西沃(Arecibo)望远镜

(C)绿堤(Green Bank)望远镜

(D)SOHO望远镜

29. 哈雷彗星最远可以到达( )。

(A)木星与土星轨道之间

(B)土星与天王星轨道之间

(C)天王星与海王星轨道之间

(D)海王星轨道外侧

30. 在地球表面观测,以下哪个波段的大气透过率最高?( )

(A)可见光 (B)近红外

(C)射电 (D)远红外

31. 氢元素在宇宙中不可能存在的形态包括( )。

(A)H II (B)H I

(C)H2 (D)H III

32. 位于巴西里约热内卢(西经43°12’,南纬22°54’)的一位天文爱好者,在清晨大约6点抬头看到月亮位于头顶正上方,这天最可能是农历的( )。

(A)初九 (B)十七

(C)廿三 (D)廿八

33. 位于北京(东经116°20’,北纬39°56’)的一位天文爱好者,当面向正南方向观测时,在以下哪个星座范围内能够看到地球同步轨道卫星?( )

(A)盾牌座 (B)海豚座

(C)天琴座 (D)南鱼座

34. 以下哪一项表述最接近人类目前对系外行星卫星的探测情况?( )

(A)已经探测到超过1万颗系外行星卫星。

(B)系外行星卫星亮度太低,人类不可能探测到。

(C)最新发射的空间探测器将有能力探测系外行星卫星。

(D)系外行星卫星不存在。

35. 某个望远镜的极限星等是20等,那么它能探测到的类太阳恒星的最远距离是( )。

(A)520光年

(B)8400光年

(C)36000光年

(D)450000光年

【A 卷答案】

01-05 ACBCA

06-10 CDBBD

11-15 ABAAA

16-20 DDDCC

21-25 CCBBB

26-30 ABDDC

31-35 DCACC

北京天文馆 / 全国中学生天文奥赛组委会

更早年份的天文试题资料,也可前往“天文奥赛”网站取得。(https://www.astro-init.top/)

更多海峡两岸天文试题,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!(https://interesting-sky.china-vo.org/category/cnao/)