发布单位:台北市立天文科学教育馆

一颗行星温度高达830°C、运行一周10,000年、环绕着两颗恒星、质量是木星的20倍、距离地球仅仅只有40光年、还有沙尘暴不断侵袭着行星的表面……即使科幻小说可能都不会采用这么古怪的设定,但这是NASA使用韦伯望远镜对系外行星VHS 1256 b的最新研究成果,发表于最新的The Astrophysical Journal Letters。

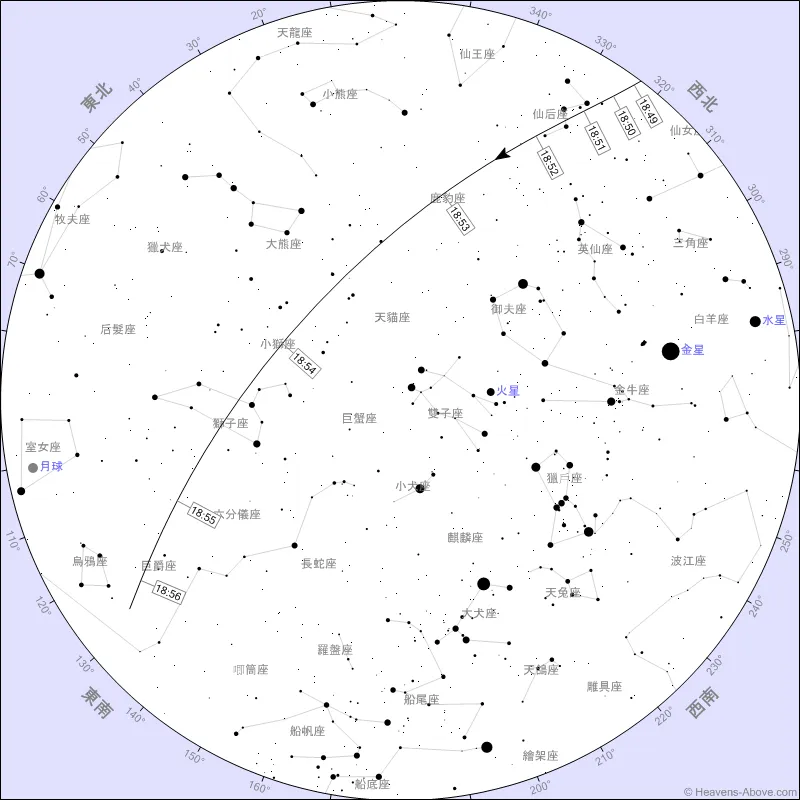

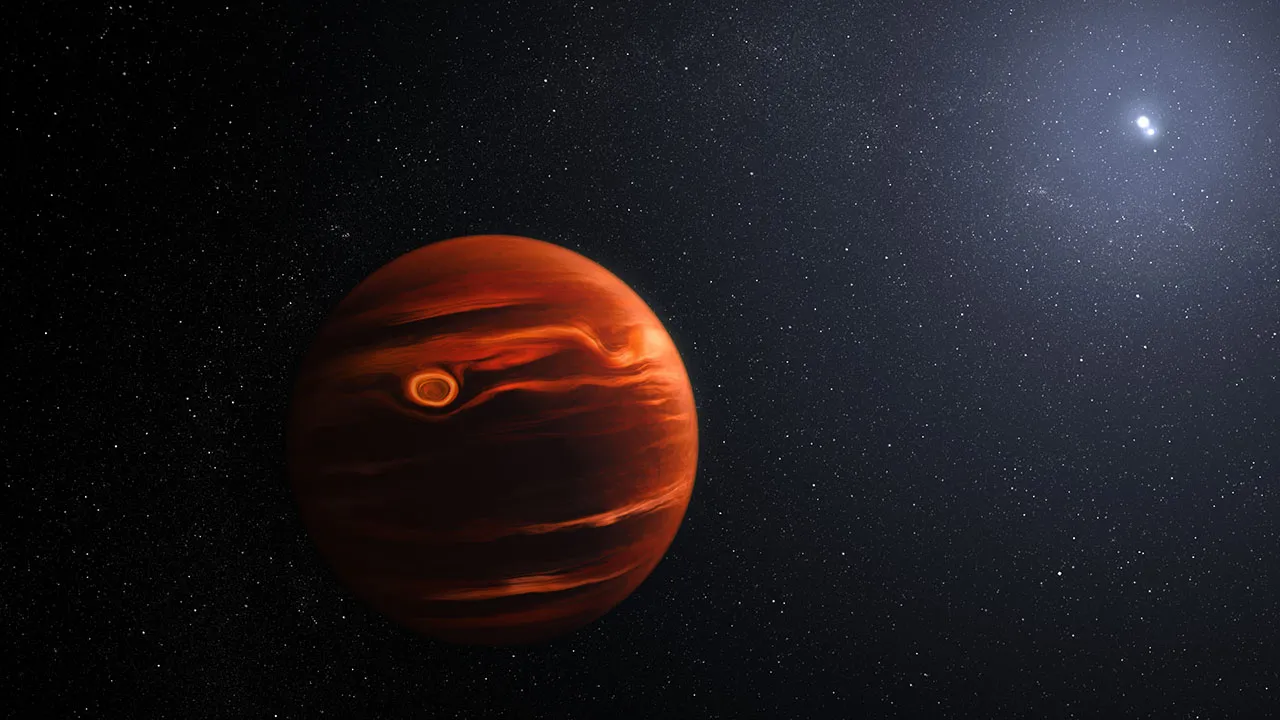

图说:艺术家绘制的VHS 1256 b与两颗母恒星的想像图,有着高温大气与沙尘暴的行星表面。来源:NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)

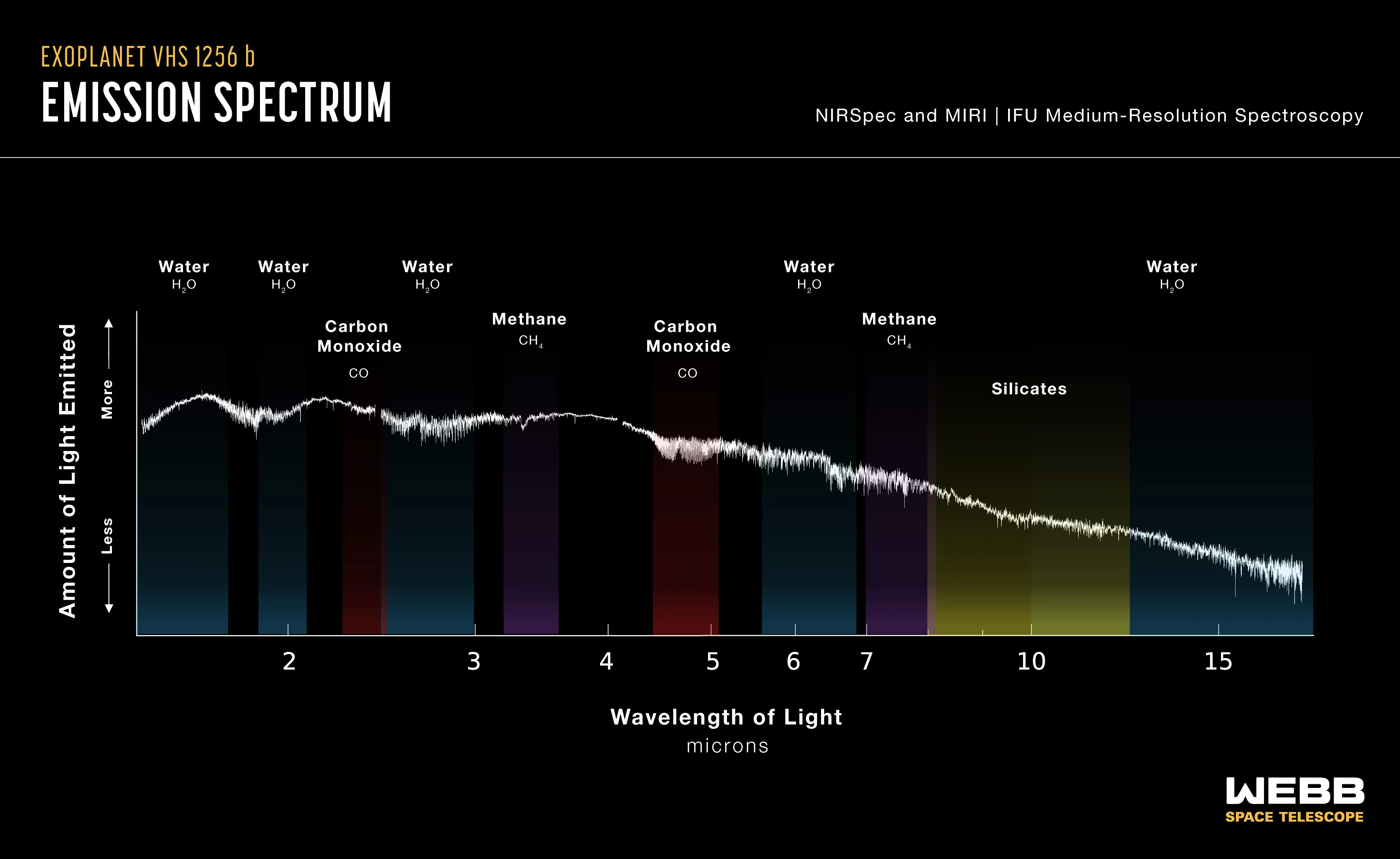

天文学家运用韦伯望远镜2022年观测的资料分析VHS 1256 b这个系外行星系统,得到目前为至精确度最高的系外行星光谱资料。在光谱观测中显示,这颗系外行星有着水、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、钠和钾的吸收谱线,同时VHS 1256 b的光谱形状更受到了热系外行星常出现的不平衡化学(disequilibrium chemistry)效应和云的影响。最有趣的是,这个研究中直接侦测到了由硅酸盐类构成的砂云(silicate cloud)讯号,这也是在行星质量的天体上首次发现这类的讯号。

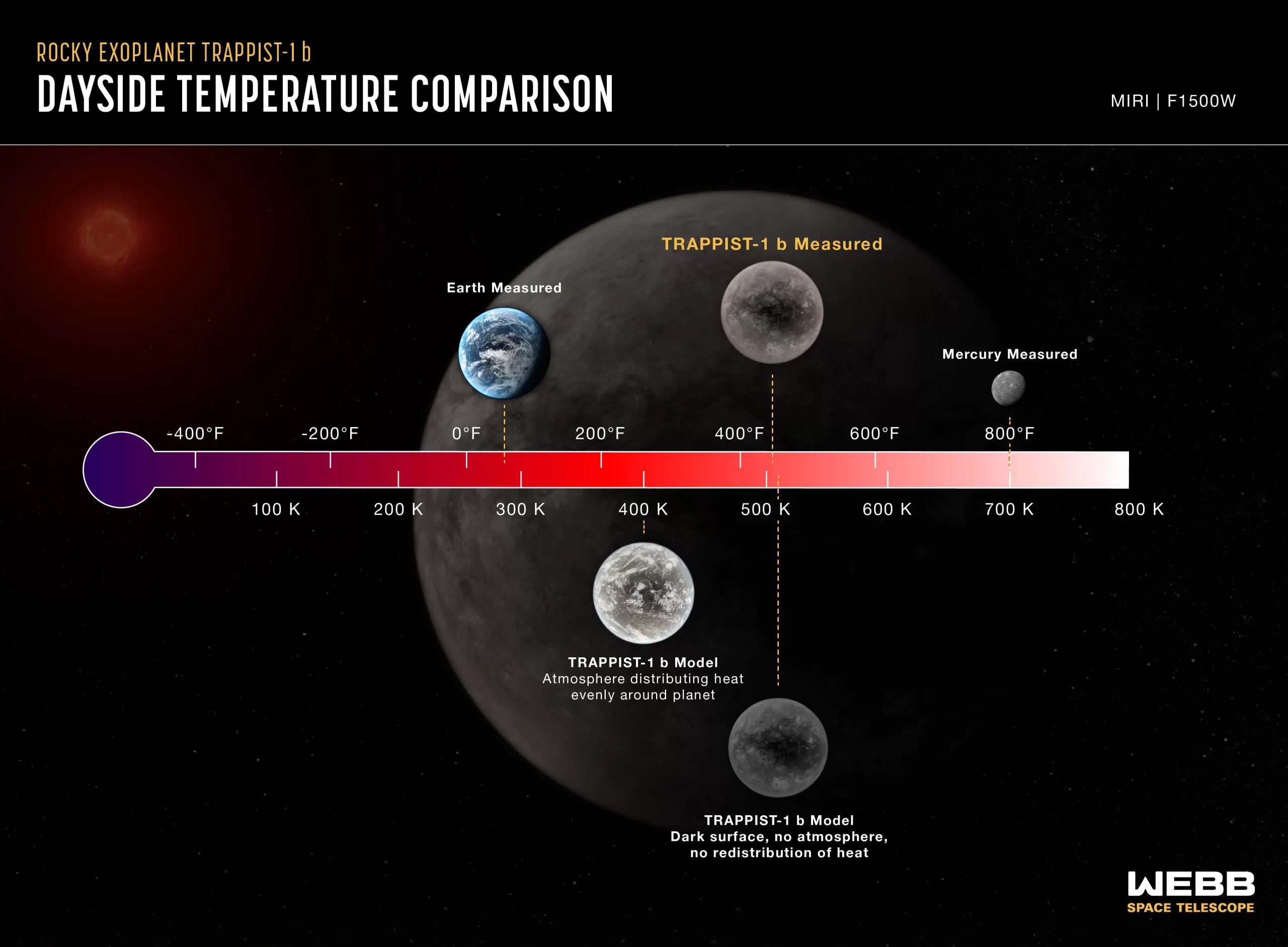

图说:韦伯望远镜所拍摄的红外线光谱显示丰富的元素组成。来源:NASA

研究结果显示,VHS 1256 b的质量20倍木星质量以下,而且距离中心约150个天文单位(AU)之远,相较之下,太阳系的木星距离太阳仅5.2AU。由于VHS 1256 b以相当长的距离(大约是冥王星与太阳的4倍远),这使得天文学家们得以直接测量该系外行星的光谱,而不受到中央恒星的干扰。光谱显示这颗行星拥有硅酸盐类——也就是砂砾最主要的成份——所构成的大气层,而且温度达到830°C。由光谱资讯还可以进一步发现这颗行星以22小时为周期自转,大气活动强烈,具有高温的沙尘暴活动特征。

与质量更大的褐矮星相比,这颗行星的引力较低,使得它的硅酸云得以保留在行星表面,并且被韦伯望远镜强大的近红外线光谱仪(NIRSpec)和中红外光谱仪(MIRI)所侦测到。同时,由于大气活动剧烈,天文学家推估这颗行星还相当年轻,形成至今可能只有1.5亿年。得益于韦伯在红外线光谱的强大解析力和集光力,天文学家得以首次在同一个行星上测得如此多样化的观测结果。这项研究结果几乎证实了大质量行星——或轻质量褐矮星,它们的亮度变化原因很可能就是来自于其表面片状沙尘云的阻挡。总之,韦伯又再一次地开拓了我们对宇宙的认知。本篇研究全文可以参考arXiv。(编辑/台北天文馆谢翔宇)

★★

★★