发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:

★★

本次水星西大距是今年第3次、也是最后一次的水星西大距。水星是内行星,也是太阳系中距离太阳最近的行星,因此从地球上观察水星与太阳的距角将被限制在28度内。但又由于水星的绕日轨道偏心率很高,因此不见得每次大距发生时水星都能与太阳达到28度的距角,而是大约在18度到28度之间。

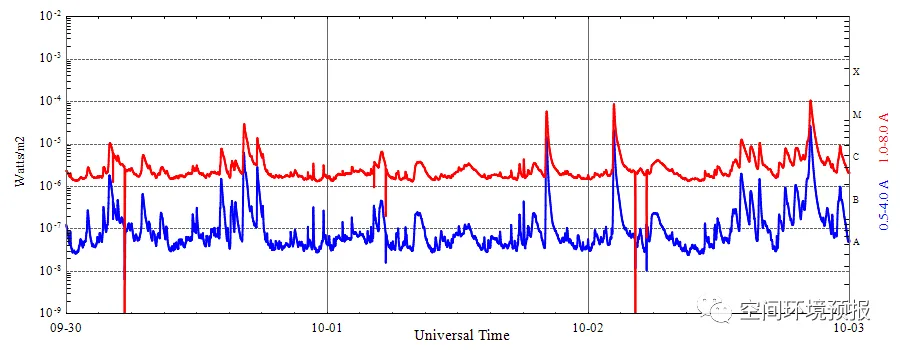

2022年水星东、西大距时间表

水星位置日期日距角(°)

东大距1月7日19.2

西大距2月17日26.3

东大距4月29日20.6

西大距6月16日23.2

东大距8月28日27.3

西大距10月9日18.0

上表是今年水星东、西大距发生日期与日距角,可以发现本次水星西大距将会是今年各次东、西大距中日距角最小的一次。日距角越近,观察的难度就越高,十分有挑战性!

由于地球由西向东自转,水星西大距发生时只能在日出前观察。本次西大距时,水星亮度-0.6等,于凌晨4时31分自东方升起,黎明前往东方低空处,用肉眼就有机会看到这颗五大行星中最小、也最不容易见到的一员。水星西大距过后,水星与太阳的距角将逐日快速接近,日出前水星的仰角将会越来越低,至11月9日回到上合的位置,与太阳同时升起、同时落下。很快的在12月21日,又会迎来下一次的水星东大距,在日落后的西方低空又有机会看到水星了。

水星的公转周期约88天,是各行星中公转速度最快的星球,在天空中位置移动非常明显,因此以罗马神话中的信使「墨丘利」为名。水星也是八大行星中最小的一颗,直径只有约4880公里,相较之下地球直径约12700公里,则是类地行星中最大颗的。若想用摄影方法记录水星,可以参考台北星空第104期-固定摄影拍水星,有相当详尽的说明。(编辑/台北天文馆谢翔宇)

2022年10月9日凌晨5时东方天空可见水星示意图。以上示意图由Stellarium软体产生。