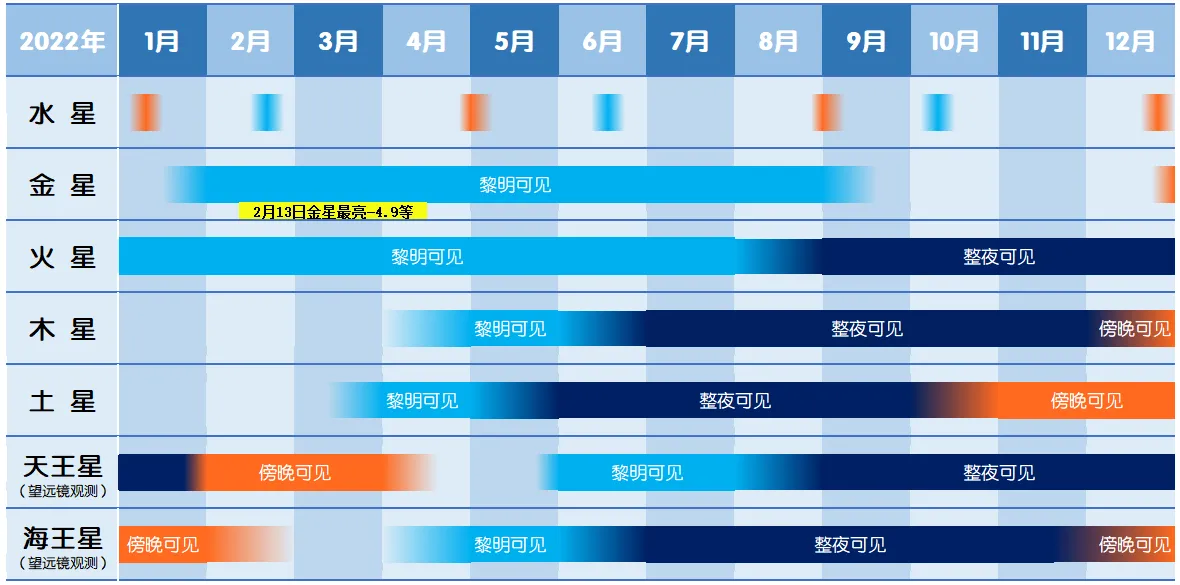

数据来源:中国科学院紫金山天文台

资料整理:杨旸、高良超

时刻系东经120度标准时(北京时间)

天象包括行星天象(合日、冲日、凌日、大距、行星最接近地球、过远近日点、升降交点、纬度最南最北,以及行星相合、行星合恒星等),月相,月球过远近地点,月掩行星和恒星,变星,日月食,二分二至,彗星,流星雨,月闪等诸多天文事件。

2022年6月21日17时14分夏至,这天的太阳直射北回归线,之后,太阳直射地球的纬度回转往南,对北半球而言,是年度中白昼最长的一天。

6月份晚间约20时过后,在东方视野佳且光害少的地方,就能见到美丽的银河自东南方至东北方地平线上随着时间冉冉升起!其中东南方人马座内的银河,因为是本银河系的中心所在,是视觉中银河最明亮的,宛如在夜空中1朵淡淡的薄云;而在东方至东北方的银河上,则可见明亮的“夏季大三角”伴随闪烁在地平上空。在整个夏季银河中,有许多明亮的星云与星团夹杂其中,借助简易的双筒望远镜,透过星图APP,即可在银河里面看到这些白雾状的小天体。

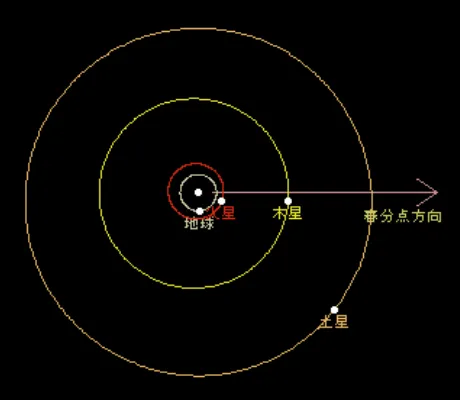

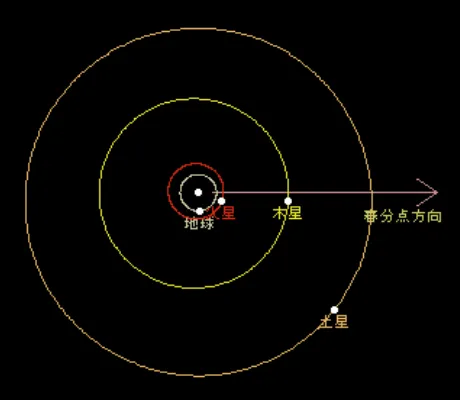

太阳系天体动态

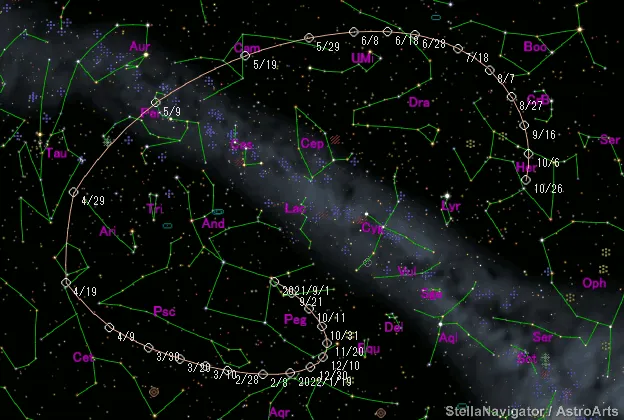

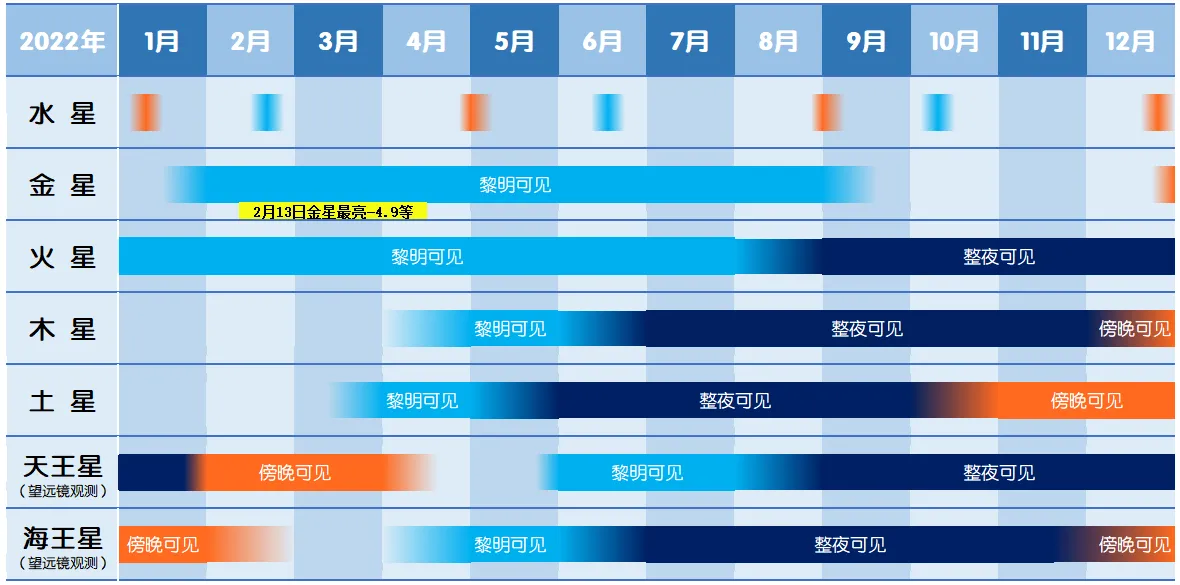

太阳:由金牛座运行至双子座。

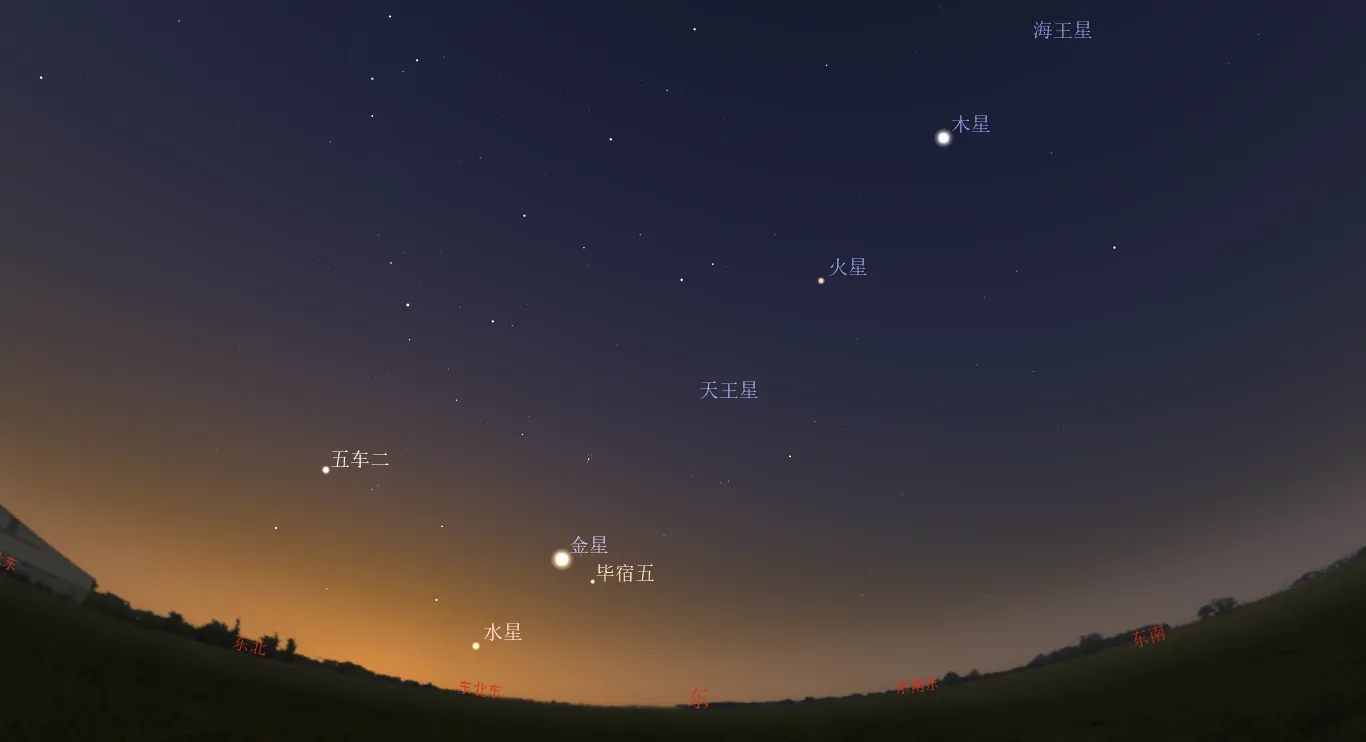

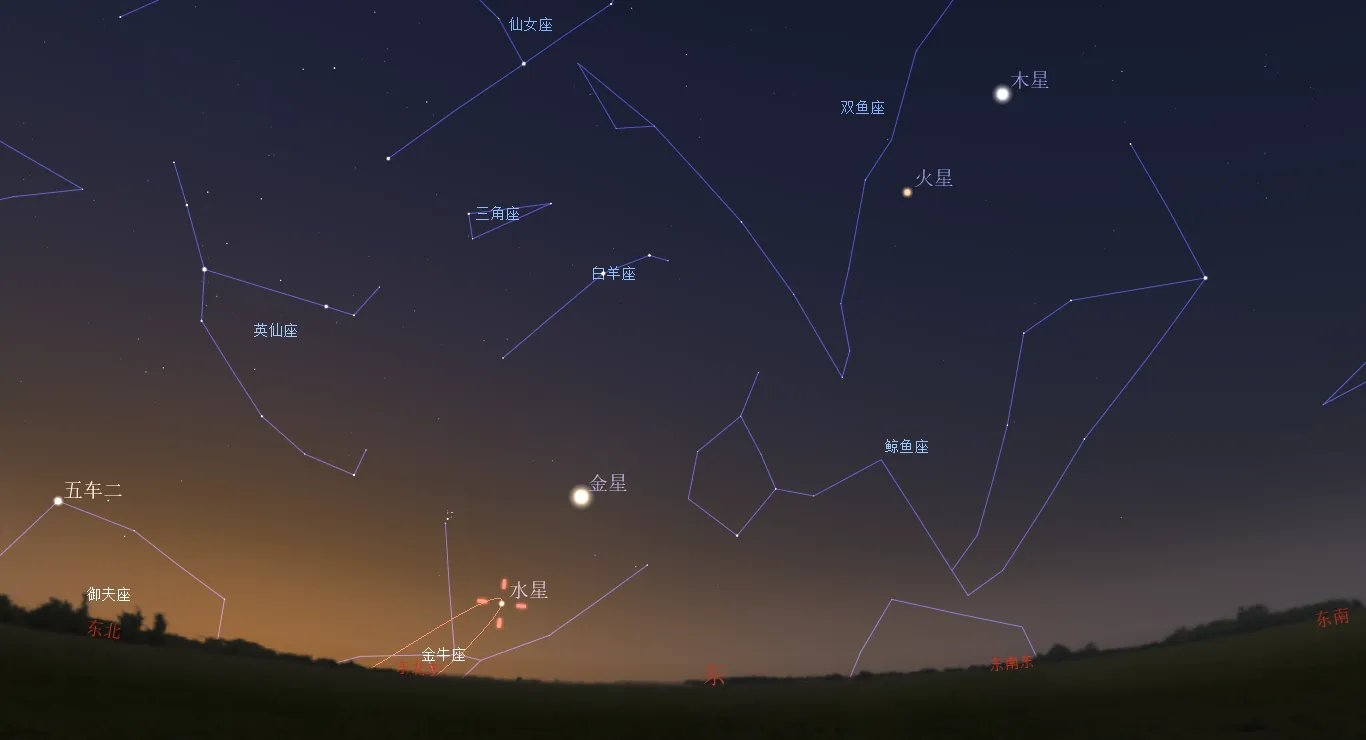

水星:在金牛座,逆行,3日留后转为顺行。16日水星西大距,日出前可见于东方。视亮度2.9→-0.7等,视直径11.3”→6.1”。

金星:由白羊座移至金牛座,顺行,日出前可见于东方。视亮度-3.9等,视直径13.6”→11.9”。

火星:在双鱼座顺行,日出前可见于东方。视亮度0.7→0.5等,视直径6.4”→7.1”。

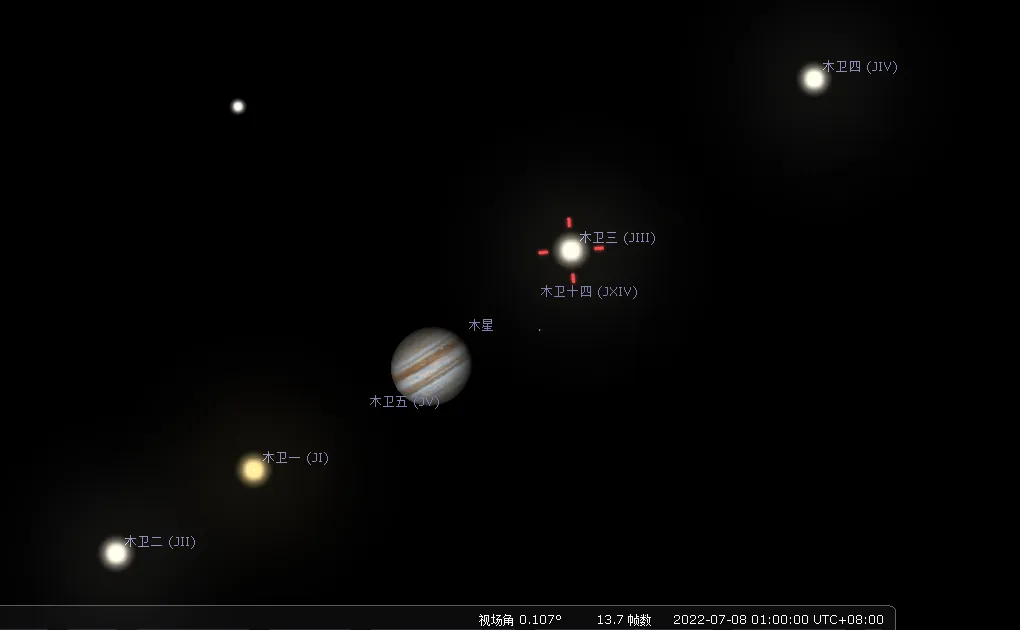

木星:在双鱼座顺行。29日木星西方照,日出前可见于东偏南方附近天空。视亮度-2.2→-2.4等,视直径37.1”→40.7”。

土星:在摩羯座,顺行,5日留后转为逆行,日出前可见于西南方。视亮度0.8→0.6等,视直径17.3”→18.1”。

天王星:在白羊座顺行,日出前位于东方。视亮度5.9→5.8等,视直径3.4”。

海王星:在双鱼座,顺行,29日留后转为逆行。16日海王星西方照,日出前位于东南方。视亮度7.9等,视直径2.2”→2.3”。

矮行星冥王星、谷神星与较大小行星

冥王星:在人马座逆行。日出前位于东南方附近。视亮度14.3等,视直径0.1”。

谷神星:在双子座顺行。日落后位于西偏北方附近低空。视亮度8.8→8.7等,视直径0.3”。

智神星:由鲸鱼座移至波江座,顺行。接近太阳不易见。视亮度9.6→9.5等,视直径0.2”。

婚神星:由宝瓶座移至双鱼座,顺行。日出前位于东南方附近。视亮度10.2→9.8等,视直径0.1”。

灶神星:在宝瓶座顺行。日出前位于南方附近。视亮度7.2→6.8等,视直径0.4”。

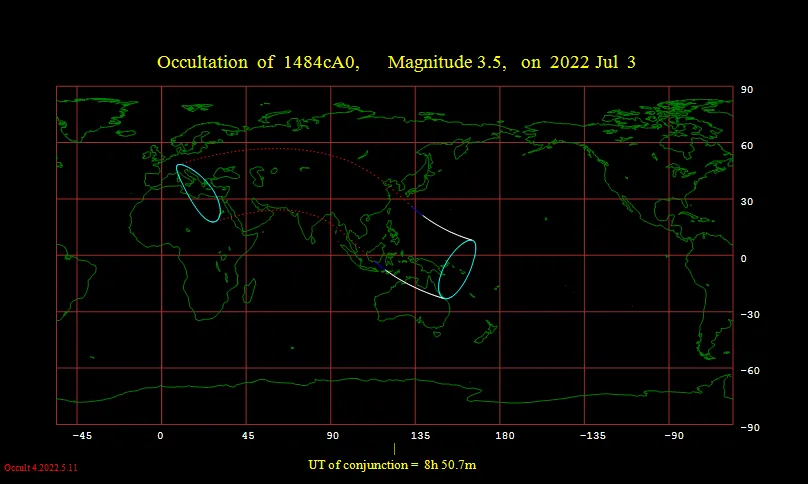

2022/6/2 冥王星掩星(澳大利亚可见)

北京时间2022年6月2日00:16:36(±35秒),直径约2370km,视星等14.3等矮行星冥王星(Pluto)掩人马座13.29等恒星UCAC4 338-199472(J2000.0坐标:赤经20h02m18.447s,赤纬-22°33′02.79″),最长见掩时长163秒,减光(亮度下降)1.4等。须提前熟悉观测目标,在掩星预报中间时刻前5到15分钟开始计时观测,误差勿超过1秒。掩星详情:http://occult.mit.edu/research/occultations/Pluto/P20220601/index.html

2022/6/3 北河三合月 ★

6月3日14:18北河三合月(视赤经7h46m40s),地心所见北河三在月球以北2.11度的地方。可在傍晚暮色中观赏一弯细眉月与北河三接近的景色。

2022/6/6 芒种 ★

2022年6月6日0时26分芒种,太阳到达视黄经75度。芒种是二十四节气之第九个节气,夏季的第三个节气,干支历午月的起始。《通纬·孝经援神契》云:“小满后十五日,斗指丙,为芒种,五月节。言有芒之谷可播种也。”

2022/6/6 轩辕十四合月 ★

6月6日11:07轩辕十四合月(视赤经10h09m33s),地心所见轩辕十四在月球以南5.07度的地方。日落后可见于西方天空,距离相当于手臂打直后,食指、中指与无名指三指合并顶端的宽度。轩辕十四是最靠近黄道的一颗亮星,视星等1.4等。下一次轩辕十四合月在7月3日,届时还将与轩辕十二构成“双星夹月”的美景。

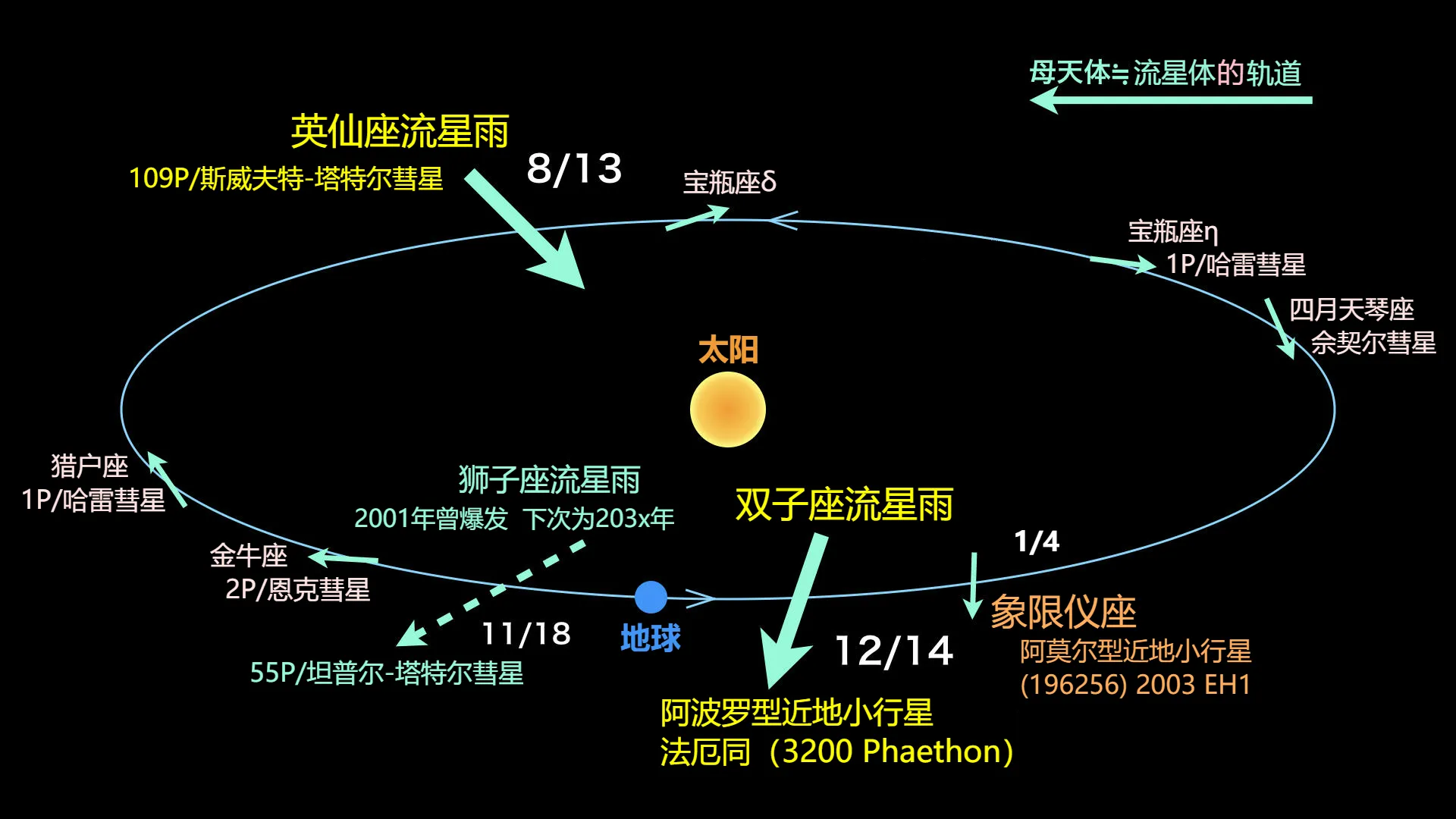

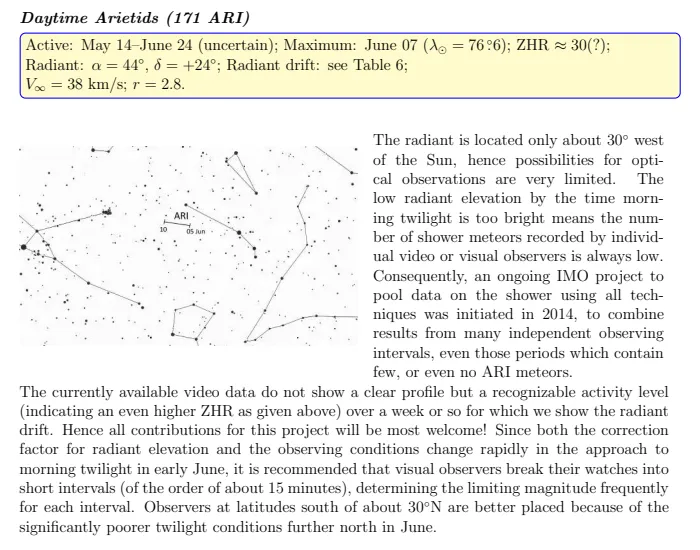

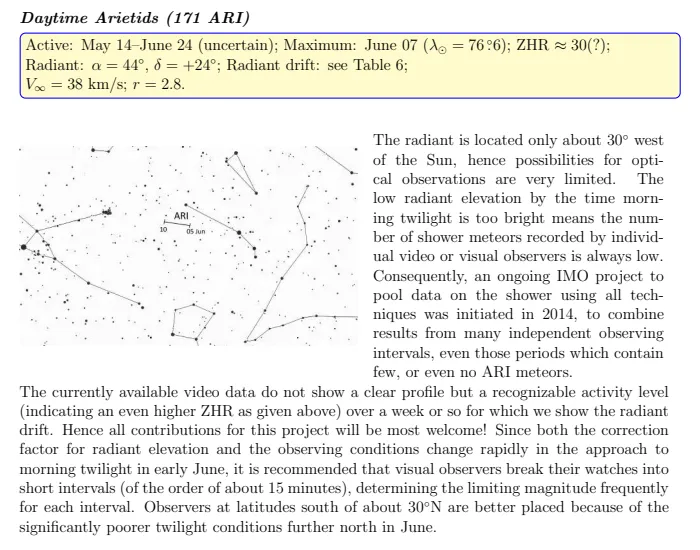

2022/6/7 白昼白羊座流星雨极大期(ZHR~30?)

白昼白羊座流星雨(Daytime Arietids,00171 ARI)出现日期介在5月14日至6月24日之间,今年极大期落在6月7日。它是一年之中最活跃的白昼流星雨,有许多记录和论文。这个流星雨是英国卓瑞尔河岸天文台在1947年夏天用无线电设备发现的。因辐射点位于太阳以西约30度(赤经(α):44°,赤纬(δ):+24°),所以肉眼很难看到。幸运的话,有些流星在清晨时分也可以看到,通常在黎明前一小时。

*注1:国际天文学联合会(IAU)和国际流星组织(IMO)没有纯粹“白羊座流星雨”的叫法。

*注2:香港天文学会已于2022年5月16日更正中文维基百科为白昼白羊座流星雨,并删除“白羊座流星雨”词条。

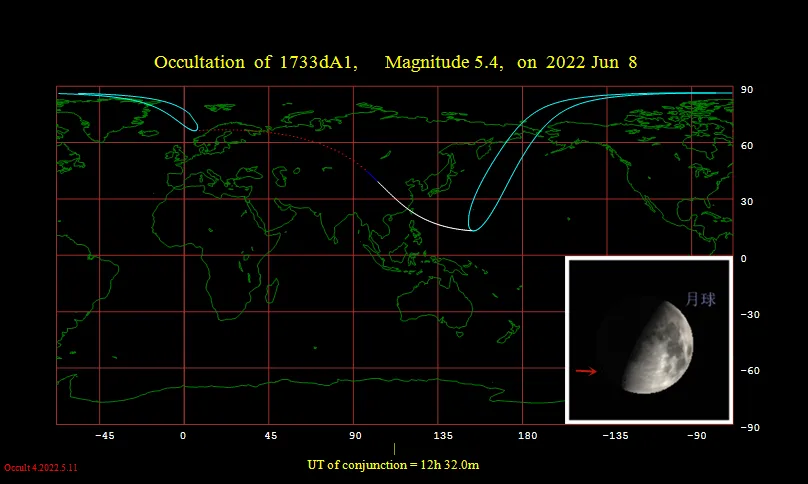

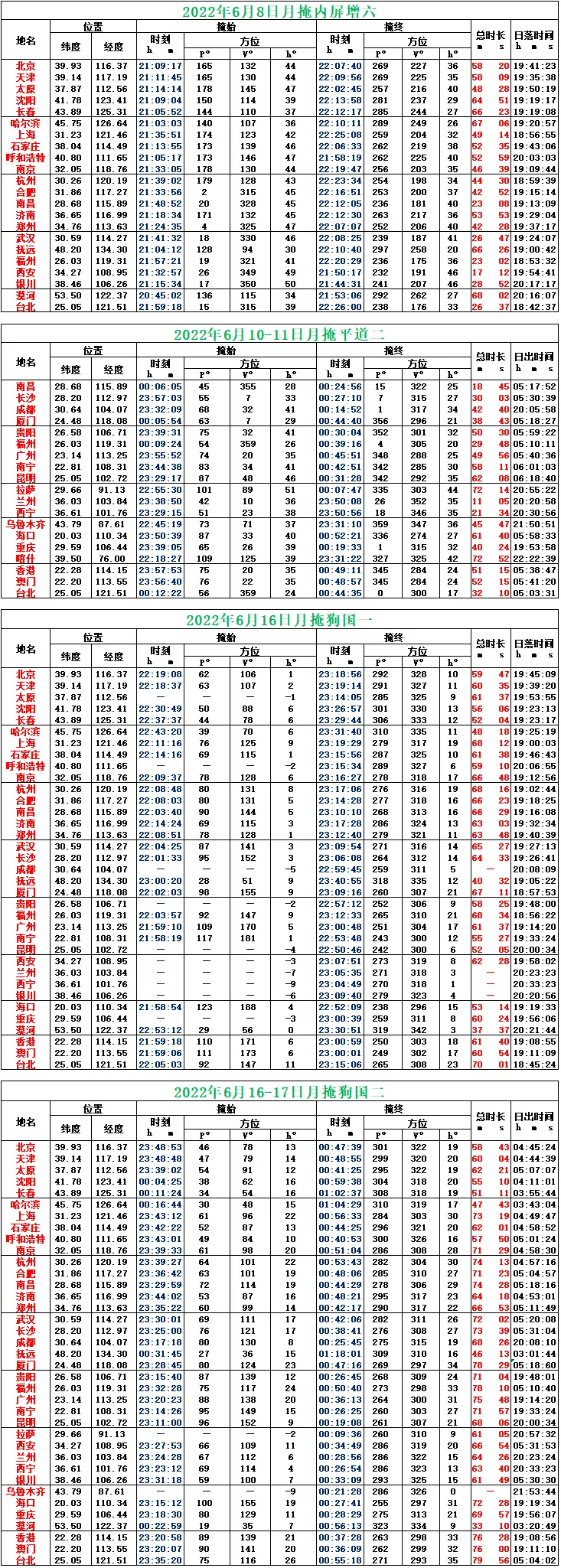

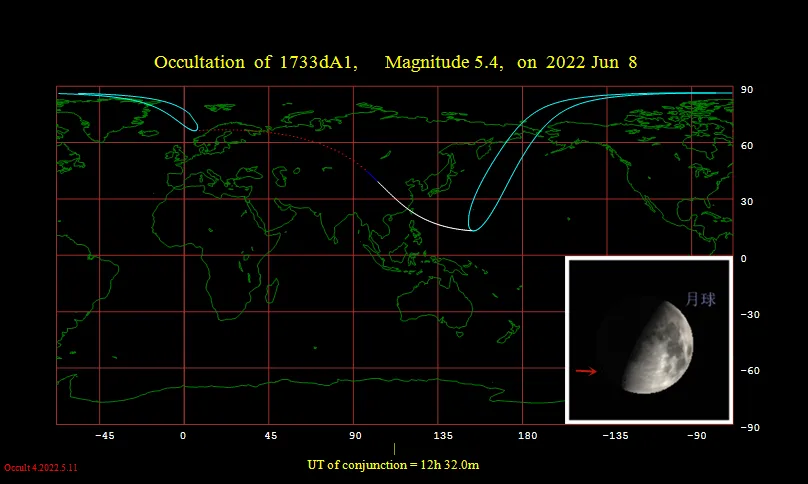

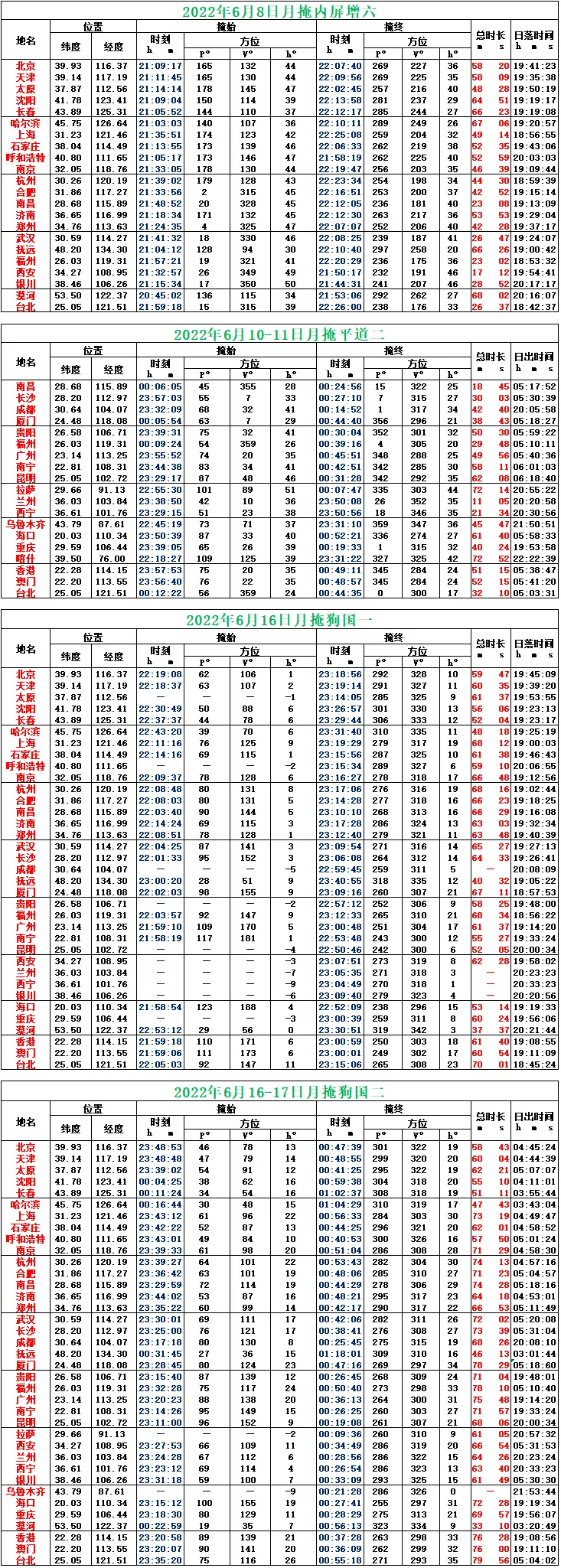

2022/6/8 月掩内屏增六

6月8日22时前后,月掩内屏增六(室女座7,5.4等),恒星从月球暗缘掩入,月龄8.3(盈凸月)。内屏增六是室女座的一颗白色恒星,距离地球大约305.4光年(约93.63秒差距)。可用小型天文望远镜追踪观测。

全局概述(无中心) 见掩位置

现象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩始 19:46:55 5.61° 72.21°

掩甚 21:19:58 132.33° 57.28°

掩终 22:53:10 151.24° 19.16°

掩星时长:66分14秒

R1733 = 7 Virginis = 内屏增六

2022/6/9 白昼英仙座ζ流星雨极大期(ZHR~20,肉眼不能看见)

白昼英仙座ζ流星雨(Daytime zeta Perseids,00172 ZPE)出现日期介在5月20日至7月5日之间,今年极大期落在6月9日,天顶每时出现率ZHR~20。流星雨的来源是2P/Encke恩克彗星。这个流星雨是英国卓瑞尔河岸天文台在1947年用无线电设备发现的。辐射点距离太阳只有16度(赤经(α):62°,赤纬(δ):+23°),肉眼不能看见。仅限无线电爱好者参加。同时期活动的还有白昼白羊座流星雨。在这个项目中,无线电观测的缺点是无法判断来自哪一群。预报尚处于验证阶段,只作为参考值。

2022/6/9 土卫八食(难得)★

土卫八是土星的第3大卫星,同时也是太阳系中的第11大卫星,外形呈核桃状。由于从地球上看到的土卫八是11等,因此即使使用稍大的业余天文望远镜也可以观察到它。2022年6月9日凌晨,土卫八进入土星的阴影里,成为食。00:09土卫八食始,03:38土卫八食终。由于土星的公转周期约29.47年,土卫八又是围绕土星公转的同步自转卫星,所以大约每15年就会看到一次食,也就是这个周期的一半。

2022/6/10 角宿一合月 ★

6月10日15:21角宿一合月(视赤经13h26m22s),地心所见角宿一在月球以南5.04度。日落后可见于南方天空,距离相当于手臂打直后,食指、中指与无名指三指合并顶端的宽度。角宿一即室女座α星,是室女座最亮的恒星,距离地球大约260光年,表面温度达到2万摄氏度,发青白色的光。在中国古代,角宿一是“二十八宿”的第一宿的第一星。现在,它在恒星间以每秒1.6公里的速度缓慢地远离地球。

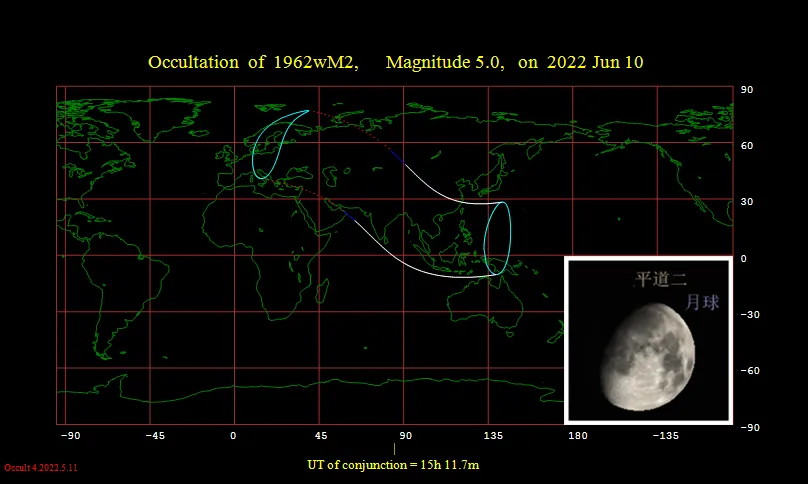

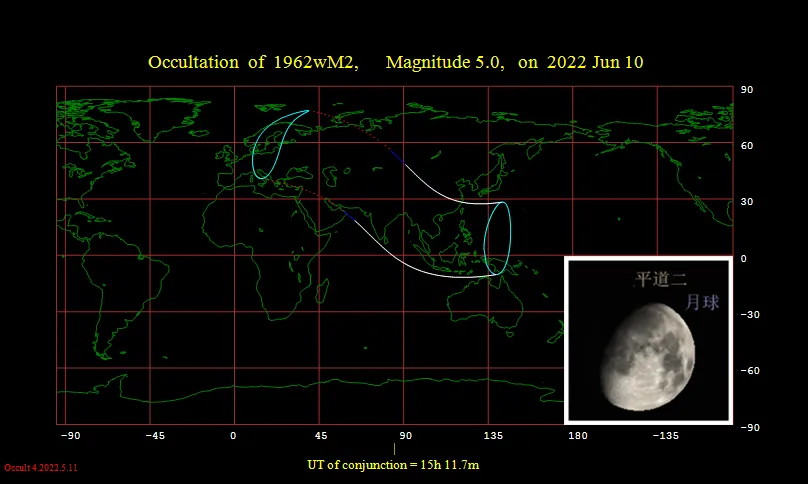

2022/6/10~11 月掩平道二

6月11日0时前后,月掩平道二(室女座82,5.0等),恒星从月球暗缘掩入,月龄10.5(盈凸月)。平道二是室女座的一颗恒星,可能是变星,视星等为+5.03等,亮度变化0.011等,周期4.30942天。可用小型天文望远镜追踪观测。

全局概述 见掩位置

现象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩始 21:41:30 22.19° 50.28°

掩甚 23:37:57 86.78° 20.74°

掩终 01:34:32 133.11° -0.65°

宽:4081.6公里,掩星时长:84分29秒

R1962 = 82 Virginis = 平道二

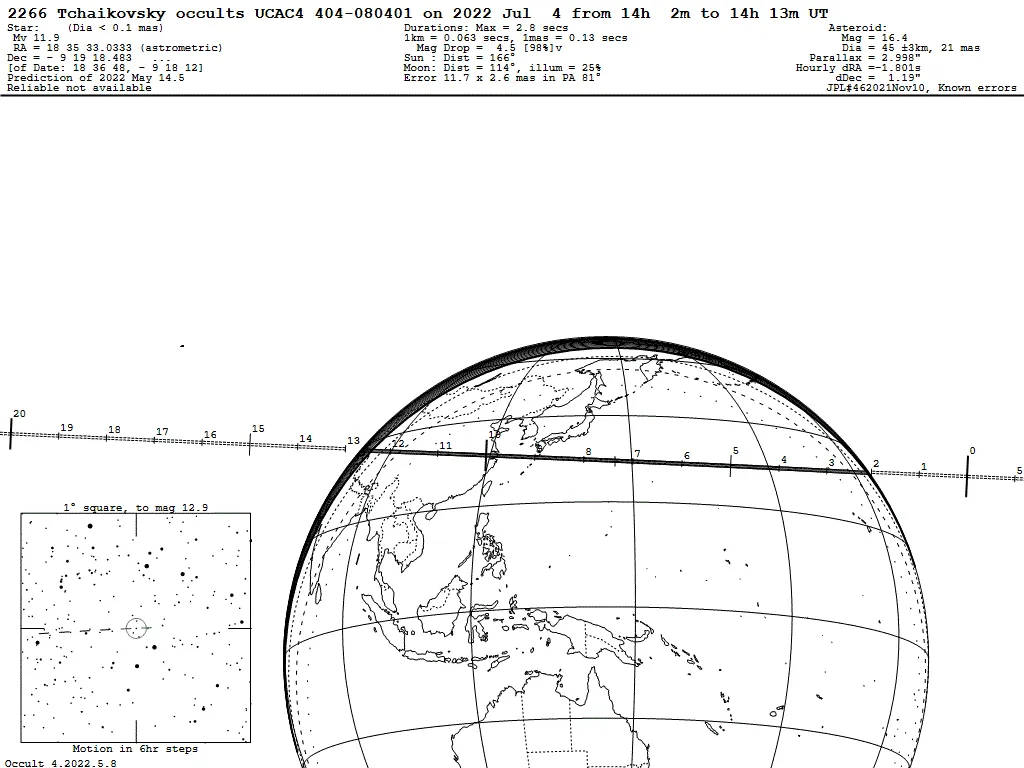

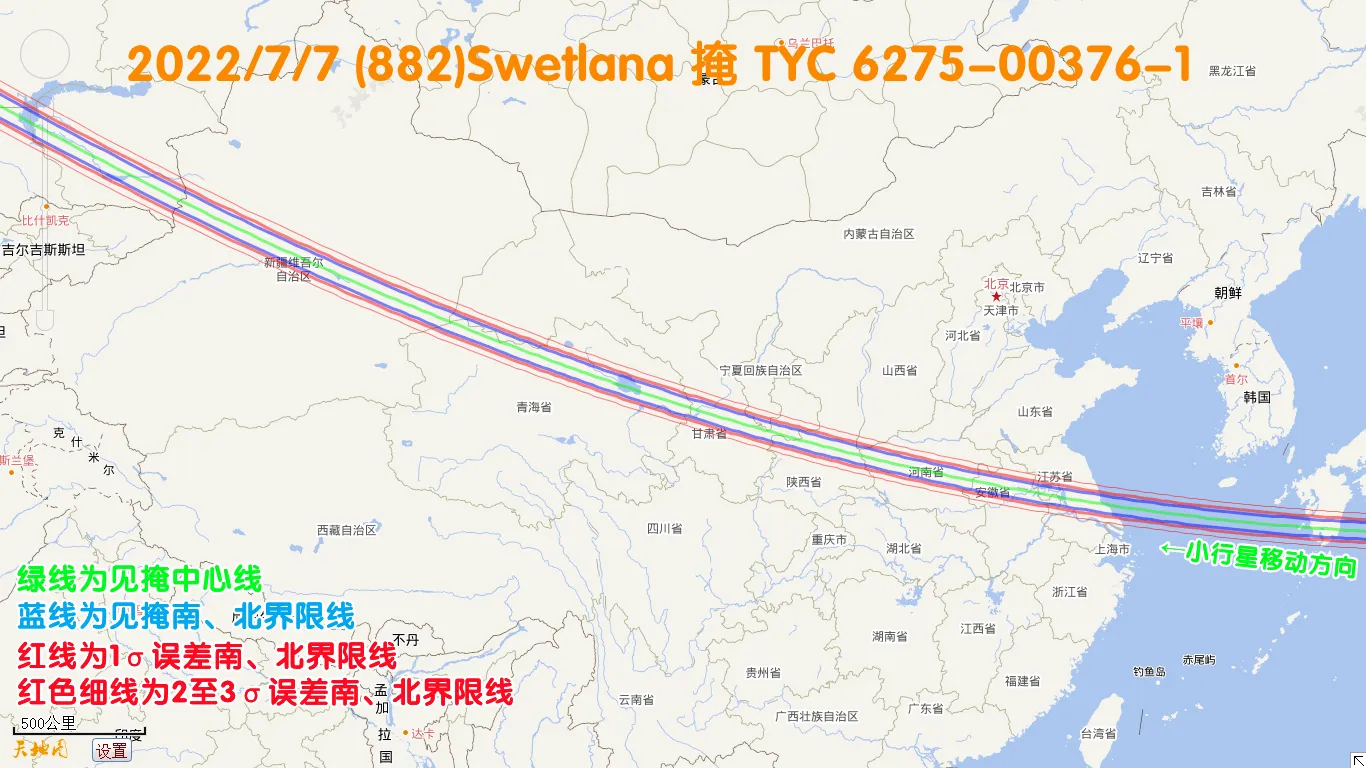

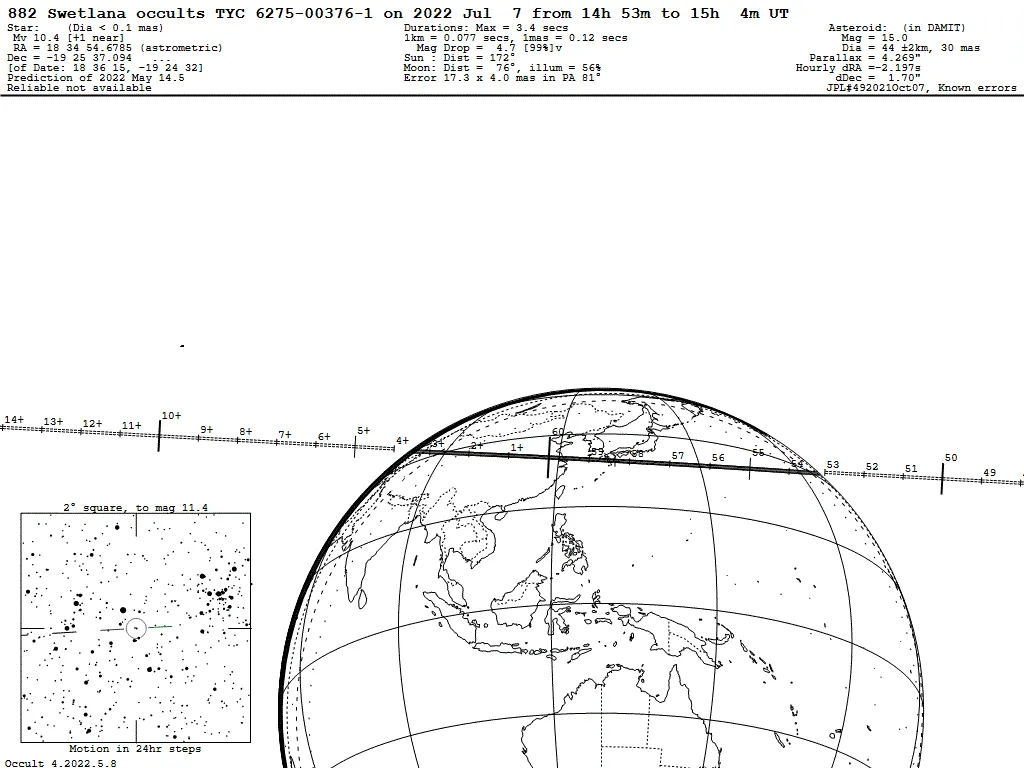

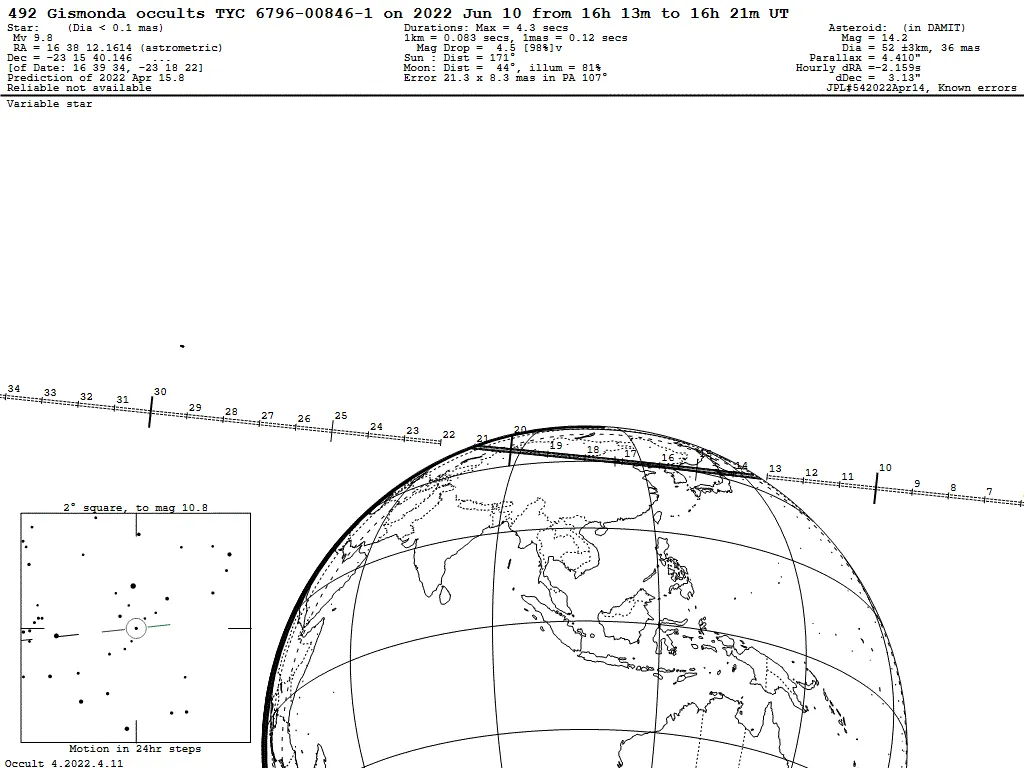

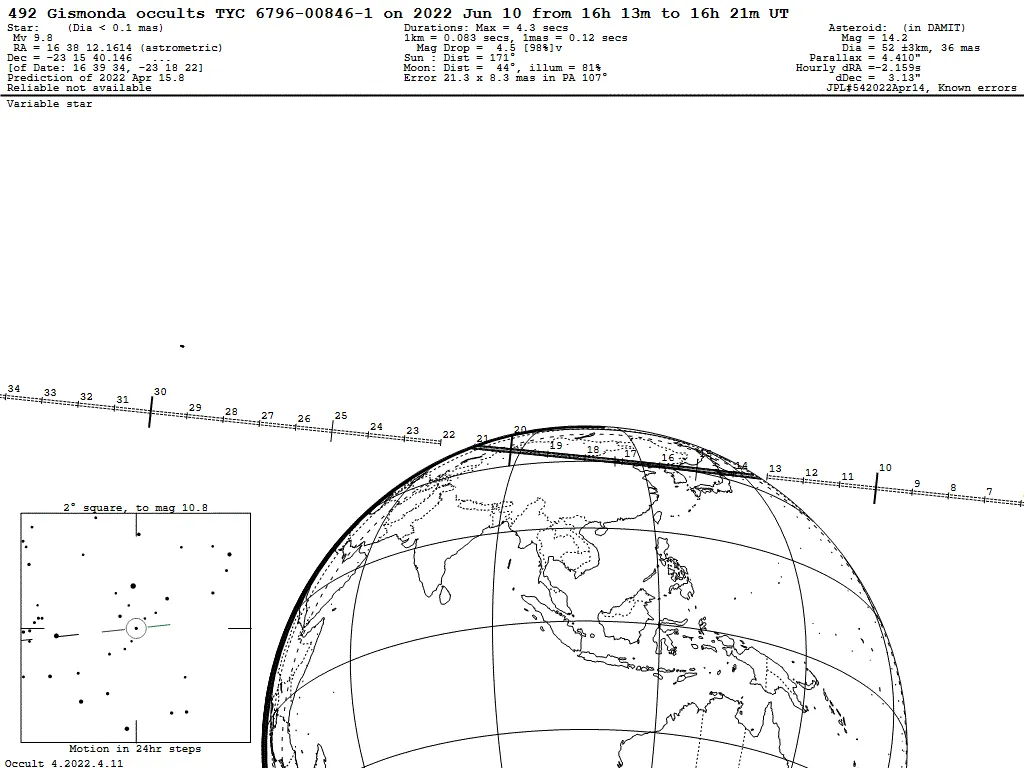

2022/6/11 (492)Gismonda掩9.75等恒星(好条件)

小行星在背景星空中移动时,有时会遮掩远方的恒星,这种现象就是小行星掩星。北京时间2022年6月11日0时16分,直径约54km,视星等13.98等小行星吉斯蒙达(492)Gismonda掩蛇夫座9.75等恒星TYC 6796-00846-1(J2000.0坐标:赤经16h38m12.162s,赤纬-23°15′40.14″),最长见掩时长4.5秒,减光(亮度下降)4.47等,距离月球43度,月球光照面81%。掩带经过辽宁南部、天津、北京、河北北部、山西北部、内蒙古南部、新疆北部等地。须提前熟悉观测目标,在掩星预报中间时刻前5到15分钟开始计时观测,误差勿超过1秒。限口径20cm中型以上天文望远镜参加。

掩星观测的重要性

通过观测小行星如何遮挡恒星的星光,可测量出这颗小行星的体积、质量、密度和反射率等情况。帮助科学家为将来的深空探测、了解太阳系的历史提供数据参考。数据传送后请通过邮件连同姓名、住址提交至紫金山天文台,邮箱是yuanye@pmo.ac.cn。

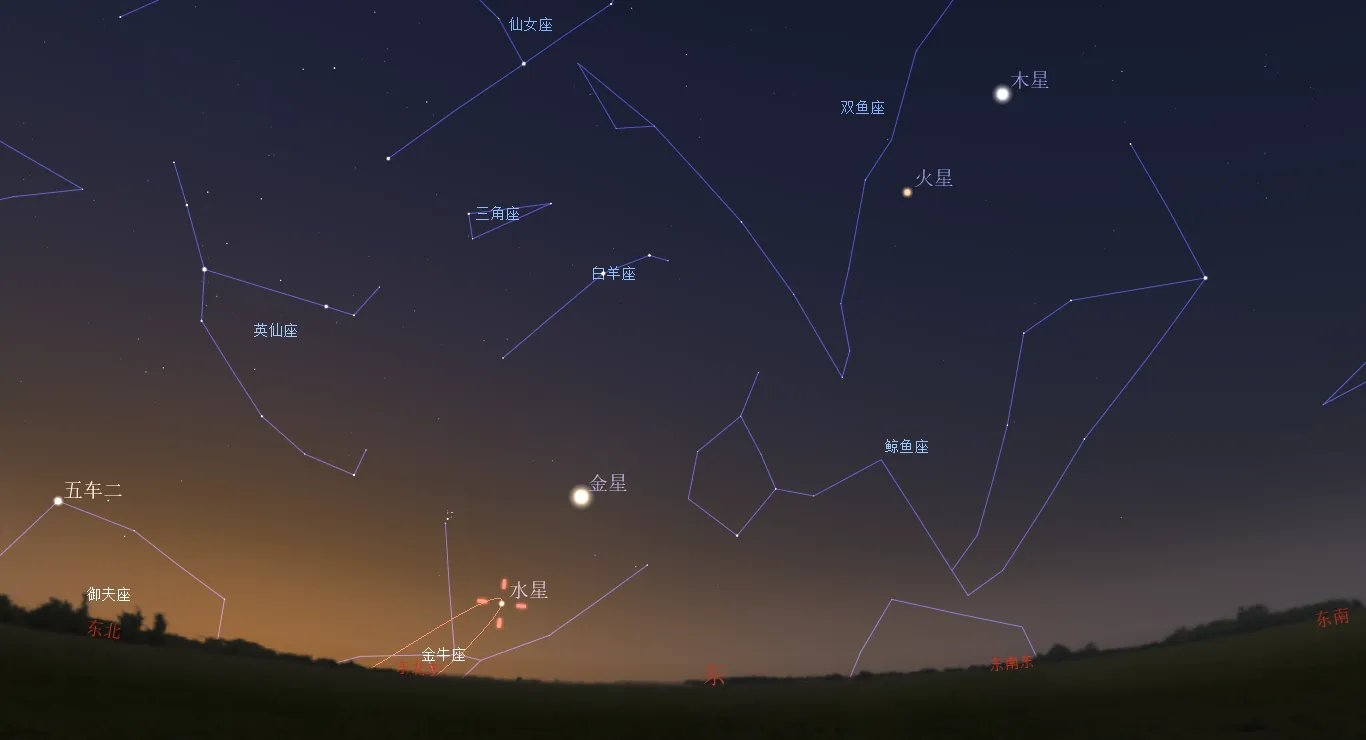

2022/6/11 天王星合金星 ★

6月11日21:17天王星合金星(视赤经2h57m59s),地心所见天王星在金星以北1.61度的地方,不过此时两星尚未升起。可在6月12日日出前的东方低空,看到一颗非常明亮的金星,天王星在金星左上角1.6度。天王星视直径3.4角秒,视亮度5.8等,肉眼不易看到;金星视直径12.9角秒,视亮度-3.9等。考虑到金星的亮度差异,用双筒望远镜可能很难看到,建议使用天文望远镜。

但是,用天文望远镜,1.6度的间隔很宽。为了在同一视场中观察,需要使用广角目镜以低倍率进行观察。如果在同一视野中很难看到,别灰心,可以把金星放在视野中,再把视野移到左上角,你会发现天王星是蓝绿色的。

按照严格定义:

1、天体间的 “合”是以视直径小的天体合视直径大的天体命名。例如:天王星合金星、木星合月等。

2、当天体间发生视觉上的“接触”(实际距离遥远;角距离小于两颗天体其中一颗最大的视直径)时,则发生“掩”或“凌”的现象。“掩”是以视直径大的天体在前,小的天体在后。例如:金星掩天王星(2251年3月4日18:43我国南方可见)。“凌”则相反,视直径小的天体在前,大的天体在后。例如:水星凌日(2032年11月13日)、金星凌日(2117年12月11日)、空间站凌月等。天体间的“合”、“掩”、“凌”,只看视直径,与移动快慢无关。

2022/6/13 心宿二合月 ★

6月13日21:58心宿二合月(视赤经16h30m46s),地心所见心宿二在月球以南3.05度的地方,相当于手臂打直后,食指与中指两指合并顶端的宽度,合月时可见。心宿二又称“大火”,是一颗红超巨星,是光变明显的半规则变星,并与一颗蓝矮星组成目视双星系统。下一次心宿二合月在7月11日。

2022/6/14 年度第二大满月 ★★★

2022年6月14日19时52分满月,由于该时与之后月球过近地点的时间(6月15日7时23分)仅相差不到12个小时,因此这次满月的月面看起来感觉会特别大。满月时月球距离地球35万7656.377公里,月面视直径33.4角分。公众于6月14日入夜后,可留意夜空中又大又亮的圆月。年度最大满月将发生于2022年7月14日。

2022/6/16 六月天琴座流星雨极大期(ZHR~5)

六月天琴座流星雨(June Lyrids,00166 JLY)是每年固定发生的小流星雨之一,它不在现在的国际流星组织(IMO)工作目录中,出现日期介在6月11日至21日之间,其辐射点位于赤经277度,赤纬35度。辐射点约在1时左右到达天顶位置,不过这个流星雨很微弱,天顶每时出现率ZHR约为5左右,速度慢(每秒31公里),偶尔能产生蓝色或白色的流星。今年受月光影响,不推荐一般业余欣赏。

2022/6/16 海王星西方照 ★

西方照表示该行星位于太阳以西90度的位置。这是一个转折点,标志着外行星的观测条件将越来越好。6月16日21时41分海王星西方照,日出前位于东南方,7.9等,视直径2.3″。必须使用天文望远镜才能观测到它。海王星是太阳系八大行星中距离太阳最远的,体积是太阳系第四大,质量排名是第三。海王星是一颗冰巨行星,外观为蓝色,原因是其大气层中的甲烷。海王星大气层85%是氢气,13%是氦气,2%是甲烷,除此之外还有少量氨气。海王星也有光环,不过地面看不到。

2022/6/16 水星西大距 ★

水星西大距的时间为6月16日22时56分,最大离角23.2度、视星等+0.4。位于金牛座内,日出前可见于东偏北方低空。由于高度低,肉眼很难找到,所以准备好双筒望远镜,通过观察金星找到水星。

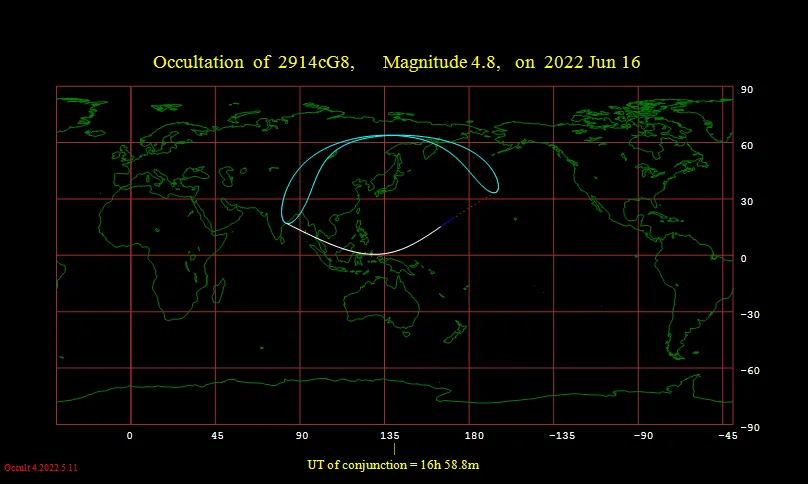

2022/6/16~17 月掩狗国一、月掩狗国二 ★

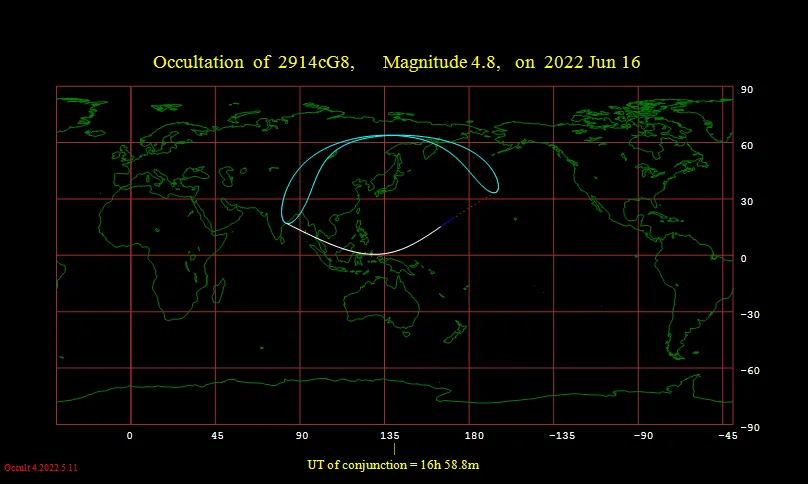

6月16日23时前后,月球先后遮掩狗国一(人马座ω星,4.7等)、狗国二(人马座60,4.8等),恒星从月球亮缘掩入、暗缘复出,月龄17.3(亏凸月)。狗国一是一颗G型次巨星,位于飞弹螺星群(中国古代星官称为狗国)的东北边,距离地球约78光年。狗国二是一颗G型巨星,位于飞弹螺星群(狗国)的西北边,距离地球约340光年。可用小型天文望远镜追踪观测。

全局概述 月掩狗国一见掩位置

现象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩始 21:58:16 107.37° 23.63°

掩甚 23:39:13 152.50° 20.96°

掩终 01:20:06 -159.27° 39.08°

宽:5146公里,掩星时长:87分22秒

R2910 = omega Sagittarii = 狗国一

全局概述 月掩狗国二见掩位置

现象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩始 23:06:19 91.09° 23.73°

掩甚 00:46:16 135.96° 21.67°

掩终 02:27:10 -175.79° 39.74°

宽:5210公里,掩星时长:86分55秒

R2914 = 60 Sagittarii = 狗国二

2022/6/18 土星合月 ★

6月18日20:22土星合月(视赤经21h51m08s),地心所见土星在月球以北4.27度的地方,不过此时它们尚未升起。可于18日23时后至19日天亮前观赏,距离已经拉开到约5度远。若用小型天文望远镜还可观察到美丽的土星光环。下一次土星合月在7月16日。

2022/6/21 夏至 ★

2022年6月21日17时14分夏至,太阳视黄经90°,太阳视赤纬最北+23°26′,太阳直射北回归线,为一年中白昼最长之日。夏至是最早被确定的一个节气。《恪遵宪度》云:“日北至,日长之至,日影短至,故曰夏至。至者,极也。”在夏至这一天的正午时分,在北回归线(北纬23°26’)的地区会看到“立竿无影”奇景,太阳垂直射向地面。广州“日当头”在6月21日12:28:40。

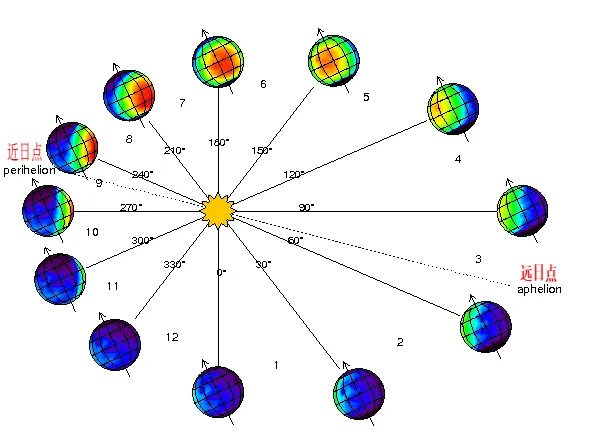

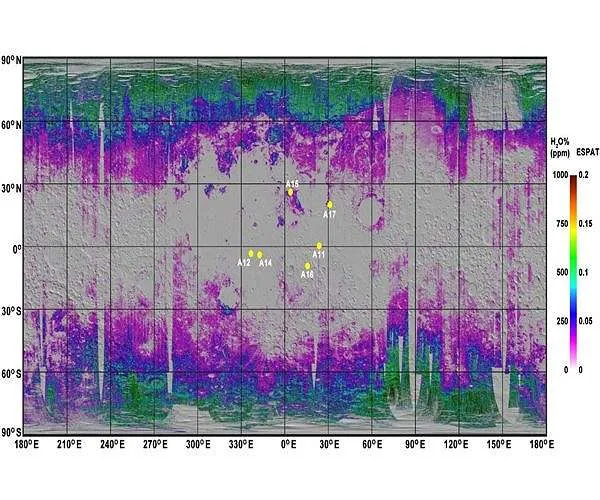

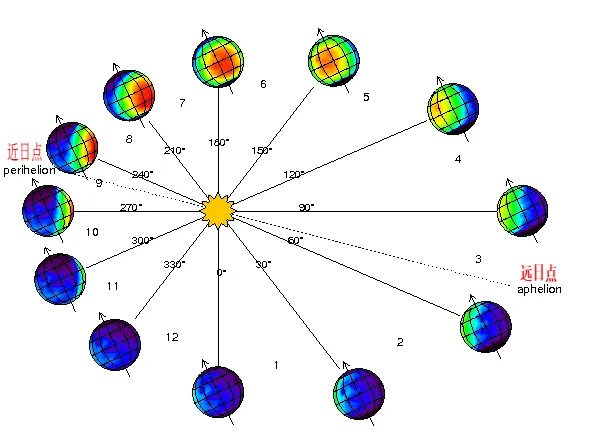

2022/6/21 火星过近日点

2022年6月21日21时06分火星通过近日点,火星距离太阳1.38130天文单位。去年中国的“祝融号”刚着陆时,火星运行至远日点附近,太阳直射点在火星北半球,那时火星北半球刚进入夏季、南半球进入冬季。现在,着陆火星近1年,火星运行在近日点附近,太阳直射点在火星南半球,“祝融号”所在的火星北半球正在进入冬季、南半球进入夏季。此后太阳直射点还将继续向南移动,大约在7月中下旬到达火星的南回归线附近,届时火星北半球将进入一年中最冷的时节。

2022/6/22 木星和月球垂直排列 ★★

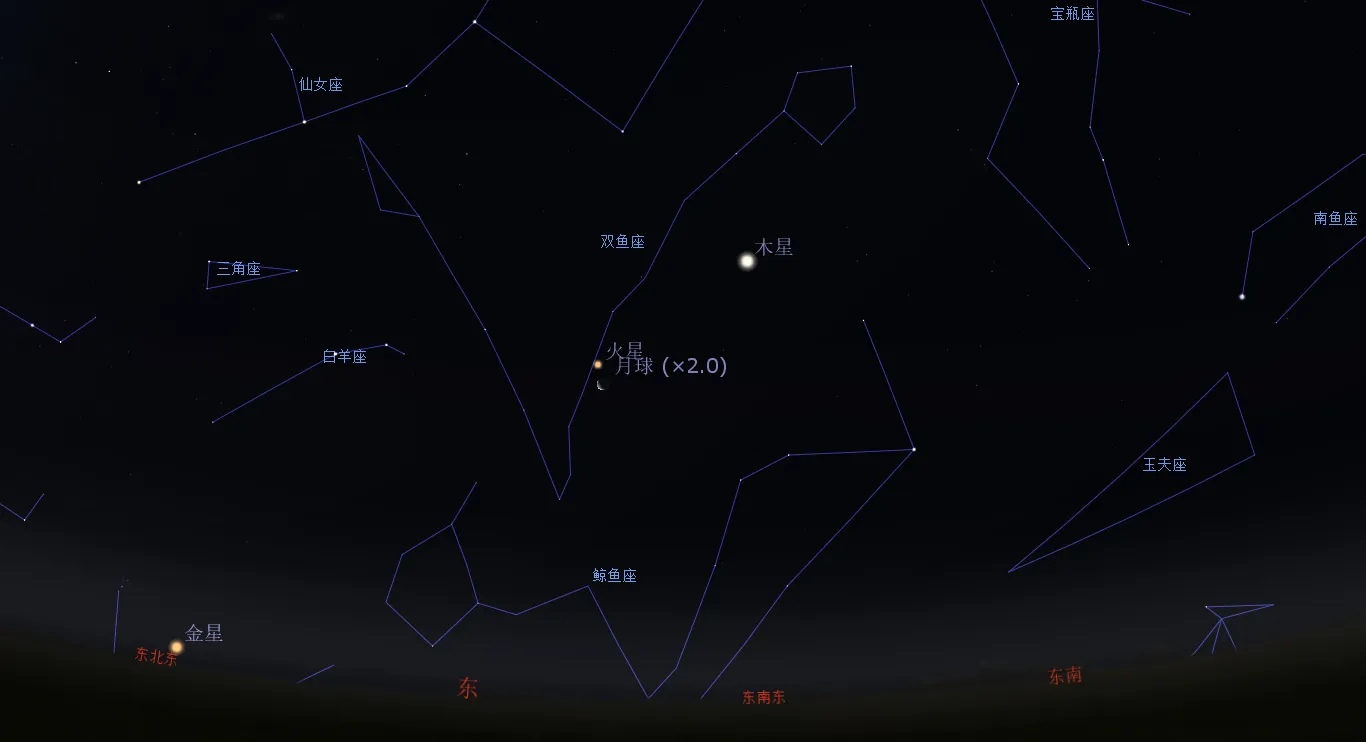

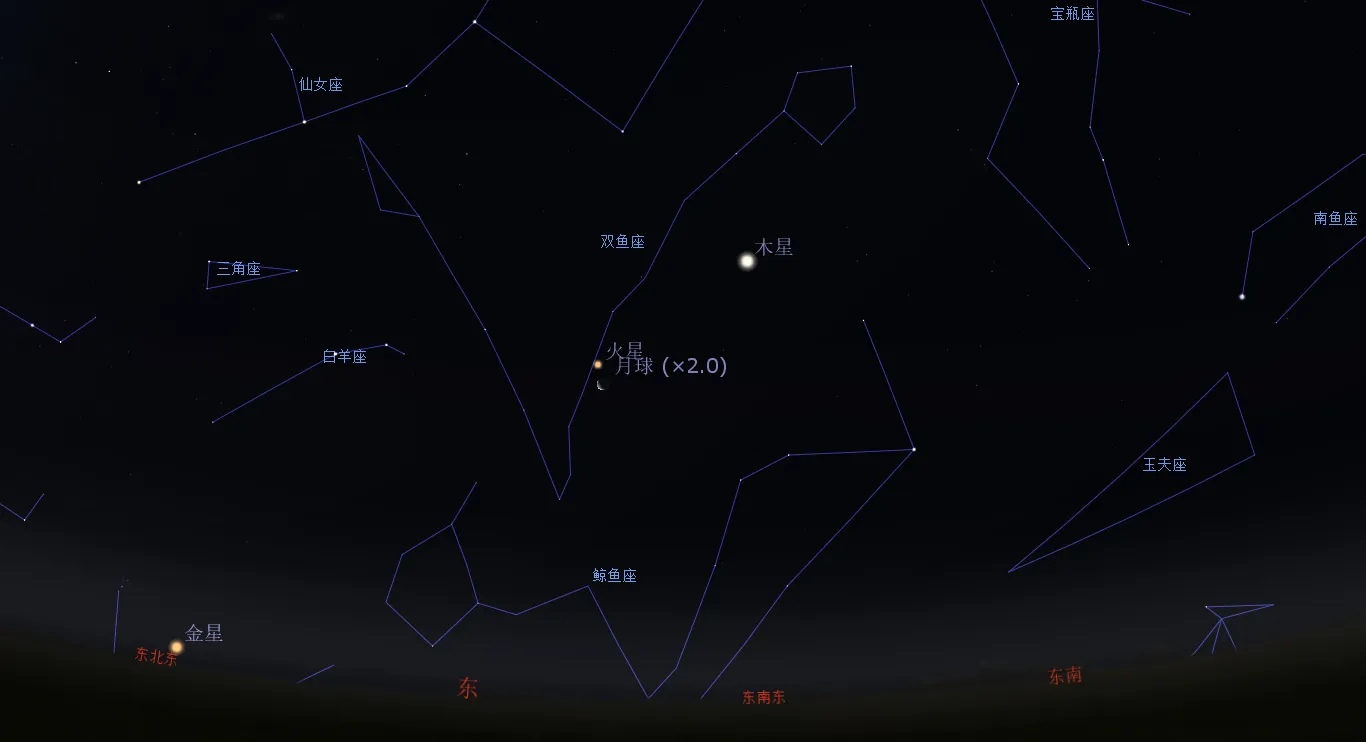

6月21日21:36木星合月(视赤经0h26m00s),地心所见木星在月球以北2.74度的地方,不过此时二者尚未升起。6月22日凌晨,月球和木星将垂直排列。木星位于残月上方约3.5度,看起来垂直排列。左边还有一颗火星,可一并观赏。下一次木星合月在7月19日。

2022/6/22 冥王星掩星(中国北部、朝鲜、日本可见,减光微小)

北京时间2022年6月22日23:46:57(±22秒),直径约2370km,视星等14.3等矮行星冥王星(Pluto)掩人马座16.67等恒星NOMAD1 673-1072527(J2000.0坐标:赤经20h00m45.507s,赤纬-22°40′11.22″),最长见掩时长115秒,减光(亮度下降)0.1等。须提前熟悉观测目标,在掩星预报中间时刻前5到15分钟开始计时观测,误差勿超过1秒。掩星详情:http://occult.mit.edu/research/occultations/Pluto/P20220622/index.html

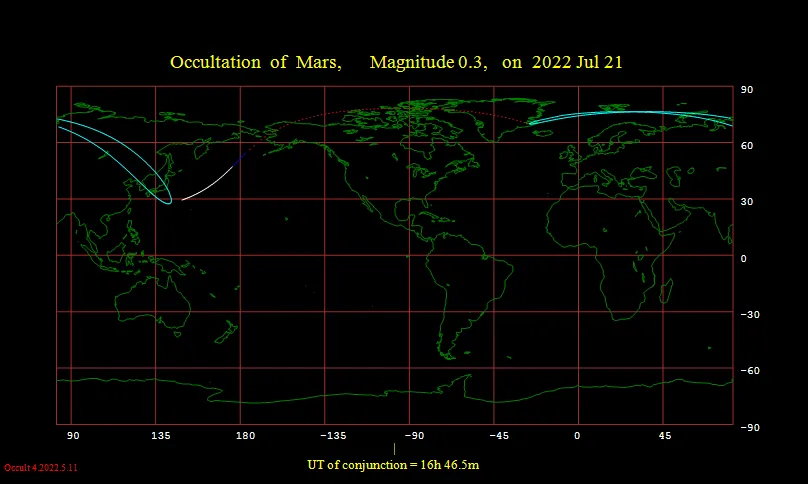

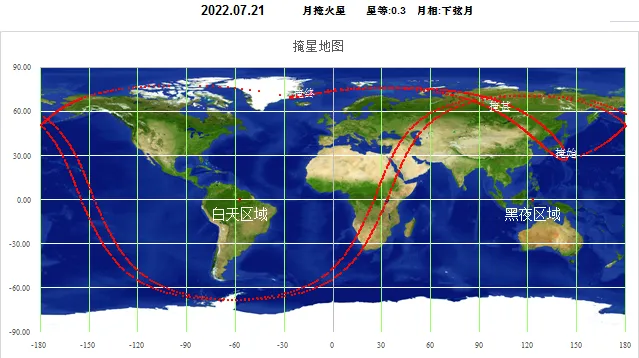

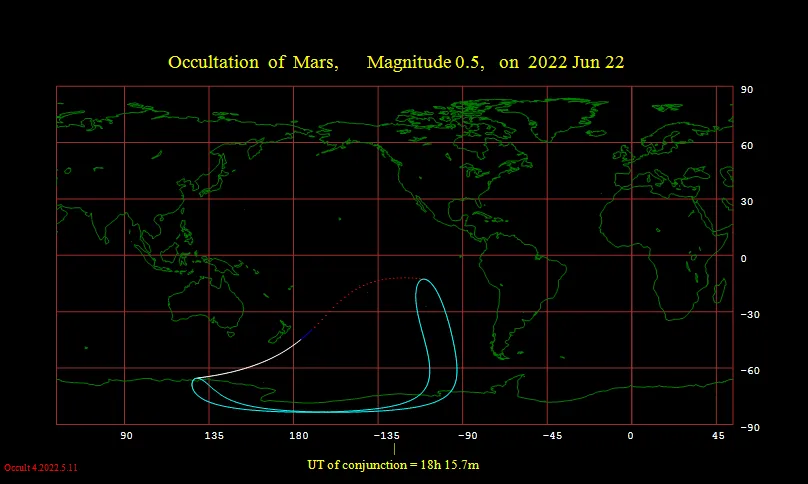

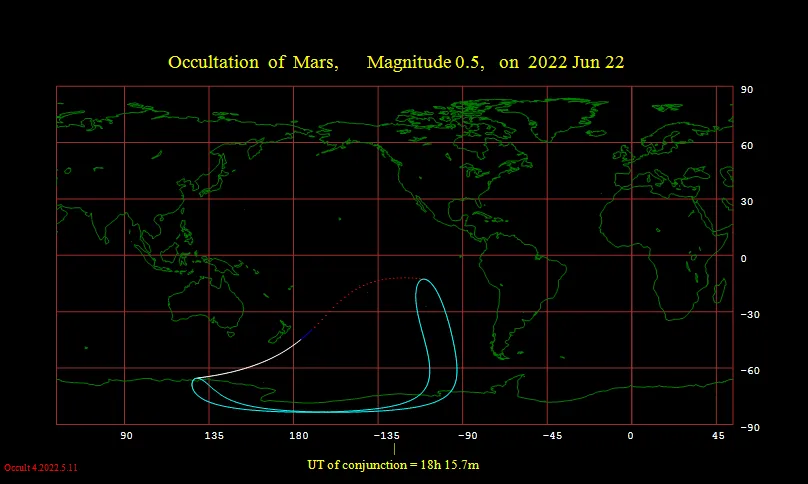

2022/6/23 火星合月(南太平洋部分地区可见月掩火星)★

6月23日02:16火星合月(视赤经1h20m49s),地心所见火星在月球以北0.94度,南太平洋部分地区可见月掩火星。火星呈红色,亮度约0.5等,天亮前位于残月的左上方约1.7度。下一次火星合月在7月22日,距离更近,虽然条件很差,但中国东北部可见月掩火星,期待。

Mars = 火星

2022/6/23 水星合毕宿五

6月23日22:15水星合毕宿五(视赤经4h37m11s),地心所见水星在毕宿五以北3.02度的地方。清晨在明亮的晨光中可能很难观察,想要尝试的话,那么必须在日出前的半小时以内朝东方地平无障碍物的地方利用双筒望远镜协助观看,且观看时一定要小心避开太阳,以免眼睛损伤。

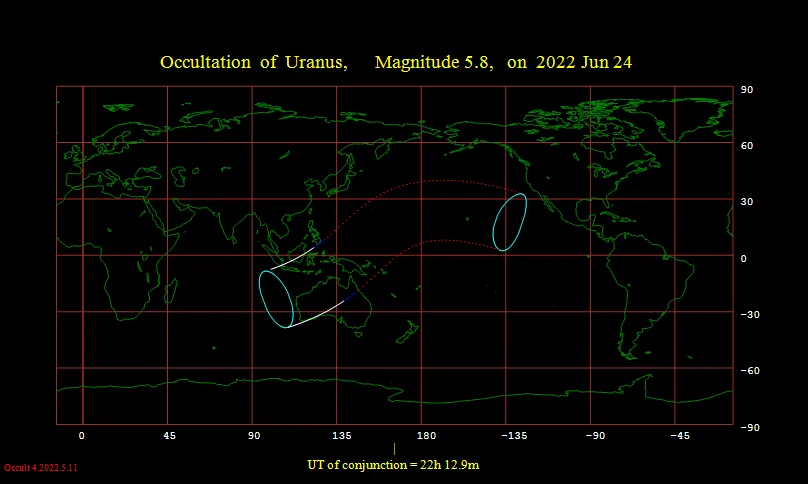

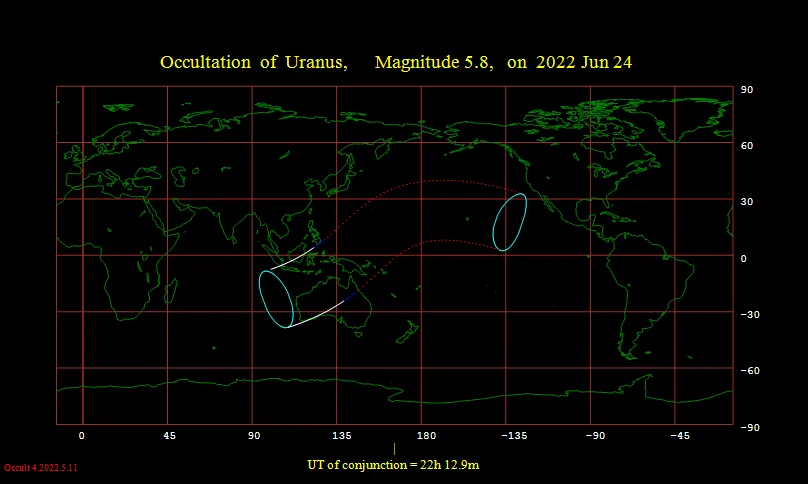

2022/6/25 天王星合月(澳大利亚西部可见月掩天王星)

6月25日06:13天王星合月(视赤经3h00m31s),地心所见天王星在月球以北仅0.05度,如此近的距离,在澳大利亚西部可见月掩天王星。月相为残月,可用小型天文望远镜追踪观测。

Uranus = 天王星

2022/6/26 金星合月 ★

6月26日16:10金星合月(视赤经4h09m02s),地心所见金星在月球以南2.69度的地方。26日日出前可见到月龄26.6的残月,金星在月球的左下方,左边不远处有个“蓝色问号”,那是昴星团。在中国民间,昴星团被认为是天宫中七仙女的化身,所以又常被称为七姊妹星团。可以找一个好的视角来看它。下一次金星合月在7月26日。

2022/6/27 水星、金星、毕宿五“三星伴月” ★★

6月27日05:37毕宿五合月(视赤经4h37m12s),地心所见毕宿五在月球以南7.24度的地方;16:18水星合月(视赤经4h59m57s),地心所见水星在月球以南3.94度的地方。可在27日黎明观看,金星最为耀眼,月龄27.5的残月略低于金星的左侧,水星位于月球的下方。金星与月球的距离约6.3度,水星与月球的距离约5.6度,毕宿五与月球的距离约6.6度。此时晨光已经开始,天空会越来越亮,条件不是很好,但请借此机会看看水星、金星和月球三个天体的接近。

2022/6/27 六月牧夫座流星雨极大期(ZHR~Var.)★

六月牧夫座流星雨(June Bootids,00170 JBO)出现日期介在6月22日至7月2日之间,预期今年的极大期在北京时间6月27日的19时,天顶每时出现率ZHR从0到超过100都有可能,但通常ZHR仅有1~2左右,偶有爆发。辐射点位于赤经224度,赤纬+48度。今年没有月光影响,条件很好。虽然流星速度极慢(每秒18公里),但平均亮度高。牧夫座为春季星座,傍晚入夜位在天顶偏东之处,直到次日凌晨约3时左右西沉。国际流星组织(IMO)鼓励任何有兴趣者,可使用目视、拍照、录影、望远镜等任何方式进行观察。

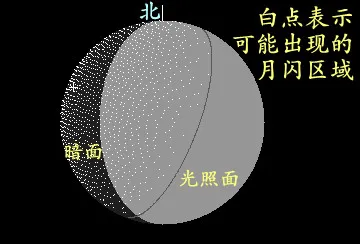

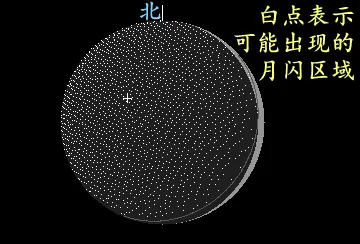

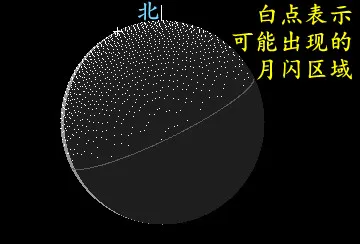

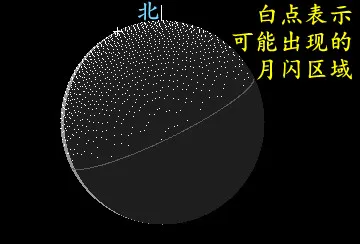

月闪现象

月闪(流星体撞击月球表面产生的闪光)是小概率事件。白色小点为月闪可能出现的位置。

观测月闪须用口径20cm以上望远镜,焦距1,000mm,半吋或更大的CCD或CMOS,赤道仪或望远镜附有旋场器的经纬仪,有月球追踪速度。电脑分析软件有VitrualDub、Limovie、Registax、UFO、LunarScan、Visual Spec等。

2022/6/28 宝瓶座τ流星雨极大期(ZHR~7)

宝瓶座τ流星雨(tau Aquariids,00159 TAQ)是每年固定发生的小流星雨之一,出现日期介在6月27日至7月6日之间,极大期落在6月28日凌晨,天顶每时出现率ZHR~7。今年没有月光,条件很好。观测流星需仔细分辨来自哪一群。

2022/6/28 白昼金牛座β流星雨极大期(ZHR~10)

白昼金牛座β流星雨(Daytime beta Taurids,00173 BTA)出现日期介在6月5日至7月17日之间,今年极大期落在6月28日。由于辐射点接近太阳(赤经(α):86°,赤纬(δ):+19°),肉眼很难看到。金牛座β星(五车五)大约在凌晨4点出现在地平线上,正好在太阳升起之前,幸运的话也是有可能在黎明时看到流星。

2022/6/29 木星西方照 ★

西方照表示该行星位于太阳以西90度的位置。这是一个转折点,标志着外行星的观测条件将越来越好。6月29日08时59分木星西方照,日出时可见于东南方。

2022/6/30 木卫二食 ★

木卫二是太阳系第六大卫星,稍比月球小。6月30日凌晨,木卫二进入木星影子里,形成食。01时58.8分木卫二食始,04时37.4分木卫二食终。可用小型天文望远镜追踪观测木卫二。

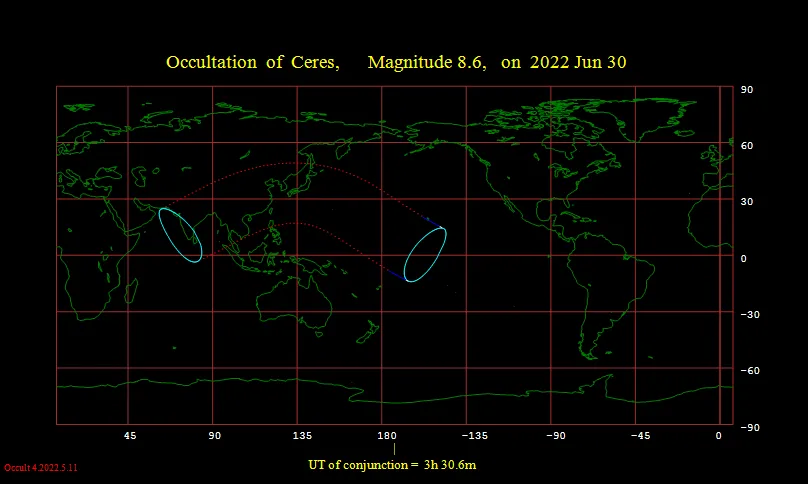

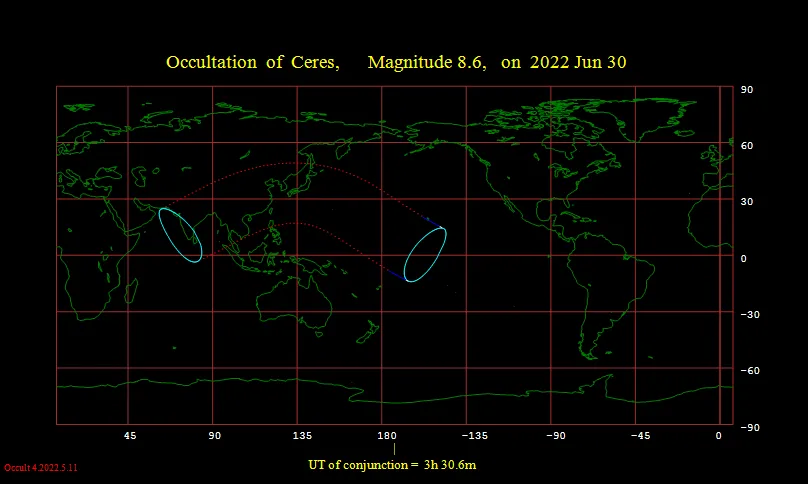

2022/6/30 白昼月掩谷神星(不可见)

6月30日上午10时前后,月掩谷神星(8.6等),谷神星从月球暗缘掩入,月龄0.9(蛾眉月)。接近太阳,无法观测。

全局概述 见掩位置

现象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩始 09:07:36 82.08° 9.47°

掩甚 11:31:38 141.45° 32.33°

掩终 13:55:40 -165.84° -1.04°

宽:3492公里,掩星时长:105分54秒

Ceres = 谷神星

2022/6/30 国际小行星日

2022年6月30日是第六个国际小行星日。国际小行星日是联合国以“每年在国际层面纪念1908年6月30日发生在俄罗斯西伯利亚通古斯地区的大撞击事件,并提高公众对小行星撞击风险的认识”为主旨,确定每年的6月30日为宣传小行星纪念日。

天文学家最初以为,小行星是由一颗在火星和木星之间的行星破裂形成,但经测算发现,小行星带内所有小行星的质量总和比月球的质量还要小。天文学家目前普遍认为小行星是太阳系形成过程中没有形成行星的残留物质。

小行星的特点有:

1.形状不规则。

2.表面特征复杂。

3.体积小、质量小。

4.引力弱(10-4m/s2 ~ 10-1m/s2)。

5.公转轨道演化规律复杂。

6.自旋状态复杂。

上世纪90年代初,我国就启动了对小行星探测的相关基础研究。中国科学家利用地面天文观测和国际上的小行星探测数据,对小行星探测开展了系统性研究和一些先期技术攻关。2012年,中国“嫦娥二号”探测器成功实现了对4179号“图塔蒂斯”小行星飞越成像试验,圆满实现了多目标多任务的预定目标。研究成果与工程实践为我国深入开展小行星探测奠定了基础。

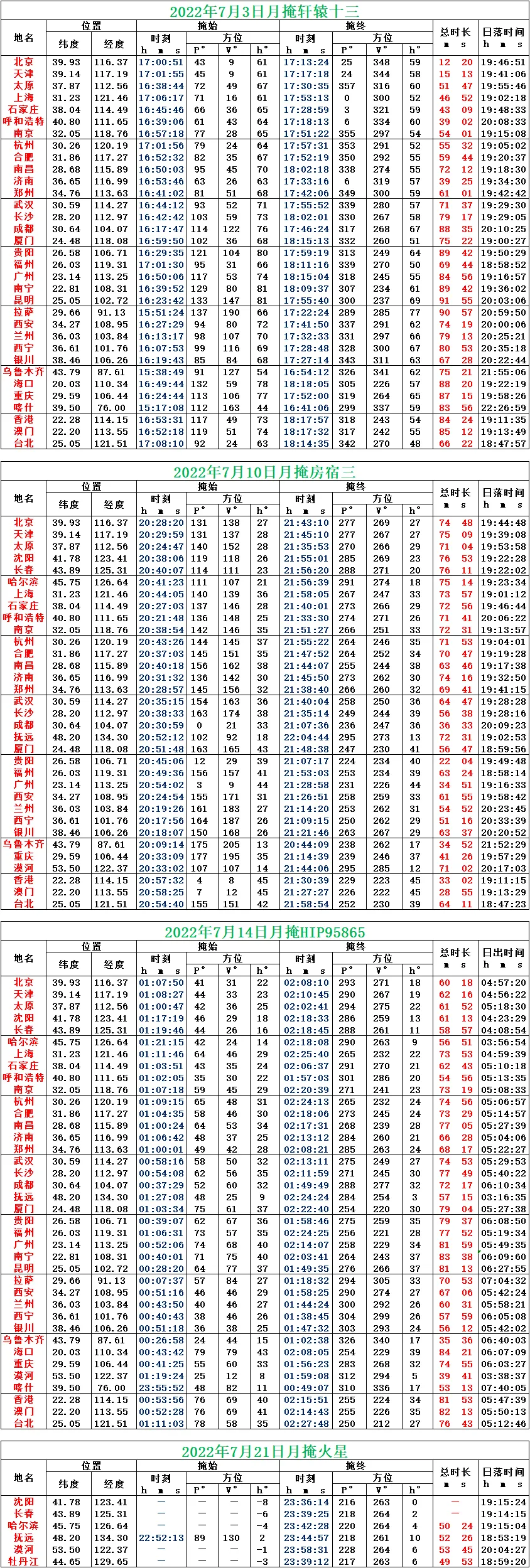

6月中国各地见月掩星时间表

详细天象

01日 18时 113P/Spitaler斯皮塔勒彗星通过近日点(周期7.1年,木星族)

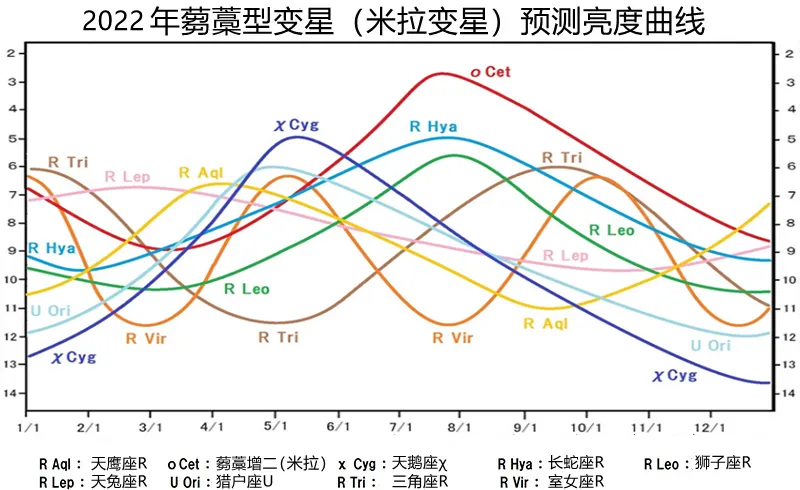

02日 室女座S星极大(米拉变星,6.313.2等,周期375日)

02日 04时 白昼月掩谷神星(8.6等),美国、墨西哥北部可见

02日 06时30分 月球视赤纬最北+26°56.5′

02日 09时13分 月球过远地点:406192km,视直径29.4′

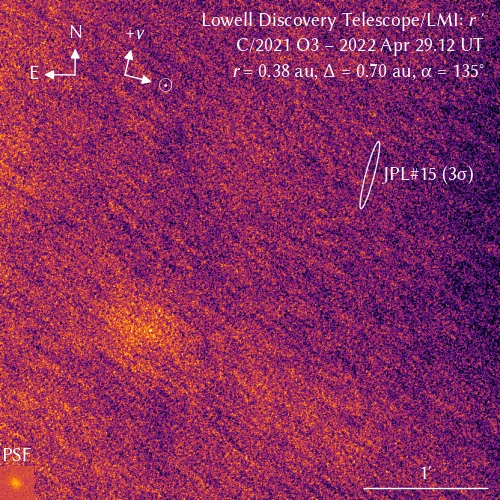

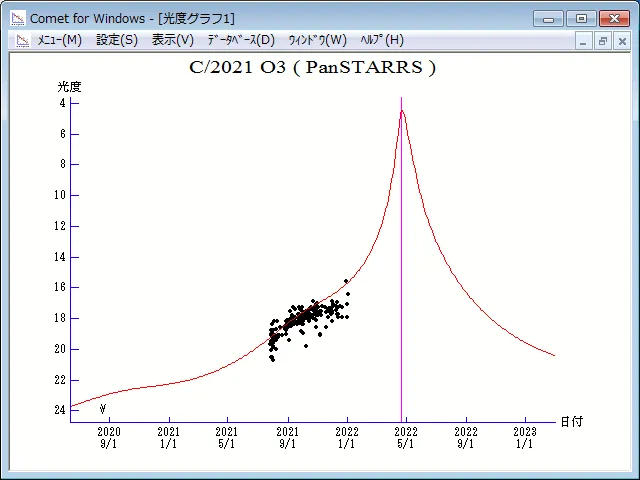

02日 11时 C/2021 P1 (PanSTARRS)泛星彗星通过近日点

02日 13时 月掩育神星(13.3等),加拿大北部、格陵兰岛可见

02日 21时13分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

03日 宝瓶座T星极大(米拉变星,7.014.2等,周期201日)

03日 08时27分 水星留(视赤经03.65h),转为顺行

03日 14时18分 北河三合月,北河三在月球以北2.11度

04日 01时54分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

05日 大熊座R星极大(米拉变星,6.513.7等,周期302日)

05日 仙后座V星极大(米拉变星,6.913.4等,周期229日)

05日 小行星梵蒂冈山冲日,10.2等

05日 21时 238P/Read里德3号彗星通过近日点(周期5.6年,恩克型)

05日 22时01分 土星留(视赤经21.86h),转为逆行

06日 仙王座S星极大(米拉变星,7.412.9等,周期487日)

06日 武仙座S星极大(米拉变星,6.413.8等,周期304日)

06日 小行星海后星冲日,9.5等

06日 00时26分 芒种,太阳视黄经75°,太阳视赤纬+22°36′

06日 00时33分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

06日 04时 水星视赤纬最南-15°27′

06日 11时07分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南5.07度

07日 牧夫座R星极大(米拉变星,6.213.1等,周期223日)

07日 白昼白羊座流星雨极大期(ZHR30?),白昼白羊座流星雨(Daytime Arietids,00171 ARI)出现日期介在5月14日至6月24日之间,速度38km/s(慢速),亮度指标r=2.8(暗淡)

07日 小行星桂神星冲日,9.8等

07日 02时 金星日心黄纬最南,日心黄纬-3.4度

07日 22时48分 上弦

08日 麒麟座TT星极大(7.214.4等,周期318日)

08日 05时 C/2021 T2 (Fuls)富尔斯彗星通过近日点

08日 20时39分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

08日 22时 月掩内屏增六(室女座7,5.4等),恒星从月球暗缘掩入

09日 鲸鱼座R星极大(米拉变星,7.214.0等,周期166日)

09日 白昼英仙座ζ流星雨极大期(ZHR20),白昼英仙座ζ流星雨(Daytime zeta Perseids,00172 ZPE)出现日期介在5月20日至7月5日之间,速度26km/s(慢速),母天体2P/Encke恩克彗星

09日 11时 C/2019 T4 (ATLAS)阿特拉斯彗星通过近日点

09日 14时44分 月球过天赤道,进入南半球

09日 19时 月掩室女座HIP 62103(5.9等),恒星从月球亮缘出现

10日 飞马座R星极大(米拉变星,6.913.8等,周期378日)

10日 00时27分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

10日 01时20分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10日 15时21分 角宿一合月,角宿一在月球以南5.04度

11日 00时 月掩平道二(室女座82,5.0等),恒星从月球暗缘掩入

11日 14时 月掩巴黎星(李善兰曾译为“司琴星”,11.3等),南极可见

11日 21时17分 天王星合金星,天王星在金星以北1.61度

12日 06时 C/2021 E3 (ZTF)彗星通过近日点

12日 18时02分 月球过降交点

13日 00时08分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

13日 19时 月掩心宿增四(蛇夫座ρ星,4.6等),恒星从月球亮缘出现

13日 21时58分 心宿二合月,心宿二在月球以南3.05度

14日 鲸鱼座U星极大(米拉变星,6.713.8等,周期235日)

14日 六月天鹅座ε流星雨极大期(ZHR<2),六月天鹅座ε流星雨(June epsilon Cygnids,00458 JEC)出现日期在6月14日,速度53km/s(中速),母天体2013 KB小行星或2005 ED 318小行星

14日 00时 148P/Anderson-LINEAR安德森-林尼尔彗星通过近日点(周期6.9年,木星族)

14日 19时52分 望([美]草莓月),农历五月十六日

14日 20时02分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

15日 鹿豹座X星极大(米拉变星,7.414.2等,周期144日)

15日 07时23分 月球过近地点:357432km,视直径33.4′

15日 19时02分 月球视赤纬最南-26°55.4′

16日 六月天琴座流星雨极大期(ZHR5),六月天琴座流星雨(June Lyrids,00166 JLY)出现日期介在6月11日至6月21日之间,速度31km/s(慢速),亮度指标r=3.0(暗淡)

16日 六月天鹰座南流星雨极大期(ZHR3),六月天鹰座南流星雨(Southern June Aquilids,00165 SZC)出现日期介在6月9日至7月2日之间,速度39km/s(中速)

16日 六月天鹰座北流星雨极大期(ZHR<2),六月天鹰座北流星雨(Northern June Aquilids,00164 NZC)出现日期介在6月10日至6月26日之间,速度41km/s(中速)

16日 00时45分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

16日 12时 月掩司宁星(10.0等),南极可见

16日 21时41分 海王星西方照,日出前位于东南方,7.9等,视直径2.3″

16日 22时56分 水星西大距,日距角23.2度,0.5等,视直径8.2″

17日 乌鸦座流星雨极大期(ZHR<2),乌鸦座流星雨(Corvids,00063 COR)出现日期在6月17日,速度9km/s(慢速),母天体2004 HW小行星

17日 00时 月掩狗国一(人马座ω星,4.7等),恒星从月球暗缘复出

17日 01时49分 冥王星合月,冥王星在月球以北2.71度(瞬时中天经度:128.26度)

17日 02时 月掩狗国二(人马座60,4.8等),恒星从月球暗缘复出

17日 12时 水星日心黄纬最南,日心黄纬-7.0度

17日 13时 月掩颖神星(10.3等),南美洲北部可见

18日 01时 C/2020 Y2 (ATLAS)阿特拉斯彗星通过近日点

18日 20时22分 土星合月,土星在月球以北4.27度(瞬时中天经度:-124.76度)

19日 天蝎-人马座复合流星群极大期(ZHR<2),天蝎-人马座复合流星群(Scorpiid-Sagittariid Complex,00163 SAG)出现日期介在6月1日至7月15日之间,速度23km/s(慢速)

19日 16时 月掩灶神星(6.9等),南极可见

19日 23时43分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

20日 16时 P/2013 G4 (PanSTARRS)泛星彗星通过近日点(周期9.4年,木星族)

20日 19时30分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

21日 00时50分 海王星合月,海王星在月球以北3.52度(瞬时中天经度:-165.51度)

21日 11时11分 下弦

21日 17时14分 夏至,太阳视黄经90°,太阳视赤纬最北+23°26′,太阳直射北回归线,为一年中白昼最长之日

21日 21时06分 火星过近日点,距离太阳1.38130天文单位

21日 21时36分 木星合月,木星在月球以北2.74度(瞬时中天经度:-107.43度)

22日 00时11分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

22日 02时52分 月球过天赤道,进入北半球

23日 02时16分 火星合月,火星在月球以北0.94度(南太平洋部分地区可见月掩火星)(瞬时中天经度:-164.93度)

23日 14时 月掩司箫星(11.9等),非洲南部可见

23日 22时15分 水星合毕宿五,水星在毕宿五以北3.02度

25日 六月飞马座ι流星雨极大期(ZHR<2),六月飞马座ι流星雨(June iota Pegasids,00431 JIP)出现日期介在6月24日至6月26日之间,速度59km/s(中速)

25日 05时 海王星视赤纬最北+2°53′

25日 01时 月掩左更四(白羊座σ星,5.5等),恒星从月球暗缘复出

25日 06时13分 天王星合月,天王星在月球以北0.05度(澳大利亚西部可见月掩天王星)(瞬时中天经度:158.59度)

25日 15时10分 月球过升交点

26日 鲸鱼座π流星雨极大期(ZHR4),鲸鱼座π流星雨(pi Cetids,00158 CET)出现日期介在6月16日至7月4日之间,速度67km/s(快速),母天体C/1874 G1 (Winnecke)温尼克彗星?

26日 波江座T星极大(米拉变星,7.213.2等,周期252日)

26日 02时 月掩天阴增三(金牛座13,5.7等),恒星从月球暗缘复出

26日 16时10分 金星合月,金星在月球以南2.69度(瞬时中天经度:25.04度)

26日 18时56分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

26日 23时18分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

27日 05时37分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南7.24度

27日 16时18分 水星合月,水星在月球以南3.94度(瞬时中天经度:34.64度)

27日 19时 六月牧夫座流星雨极大期(ZHRVar.),六月牧夫座流星雨(June Bootids,00170 JBO)出现日期介在6月22日至7月2日之间,速度18km/s(慢速),亮度指标r=2.2(明亮),母天体7P/Pons-Winnecke庞士-温尼克彗星

27日 23时37分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

28日 小狮座R星极大(米拉变星,6.313.2等,周期372日)

28日 宝瓶座τ流星雨极大期(ZHR7),宝瓶座τ流星雨(tau Aquariids,00159 TAQ)出现日期介在6月27日至7月6日之间,速度64km/s(中速)

28日 白昼金牛座β流星雨极大期(ZHR10),白昼金牛座β流星雨(Daytime beta Taurids,00173 BTA)出现日期介在6月5日至7月17日之间,速度~27km/s(慢速),母天体2P/Encke恩克彗星

28日 小行星阿基坦冲日,9.9等

29日 07时05分 海王星留(视赤经23.75h),转为逆行

29日 08时59分 木星西方照,日出时位于东南方

29日 10时52分 朔

29日 12时04分 月球视赤纬最北+26°54.0′

29日 14时08分 月球过远地点:406580km,视直径29.4′,本年最远

30日 02时08分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

30日 10时 白昼月掩谷神星(8.6等),谷神星从月球暗缘掩入

30日 20时22分 北河三合月,北河三在月球以北2.19度

*注1:凡称行星合月、恒星合月、行星合恒星、行星合行星,皆指地心视赤经相同;惟合日、冲日则用地心视黄经。

*注2:瞬时中天经度是指行星合月与恒星合月、行星合恒星与行星合行星时,由北极向南极的同一地理经度都能同时看到它们相合时的瞬时中天(纬度不必考虑)。例如2022/6/25/06:13天王星合月(视赤经合),地处东经158.59度经线上可以看到它们同时到达中天。中天即是当地的视子午线。详见紫金山天文台官方微信说明。

*注3:部分天象(彗星、流星雨、变星等)由于误差原因,无法精确到分钟(min)。

天象载太阳、月球和行星的动态以及其他天文现象,包括:

(1)行星的地心天象(冲日、合日、方照、留、内行星东西大距以及金星最亮、火星最近地球等)和日心天象(过近日点和远日点、纬度最北和最南、过升交点和过降交点等);

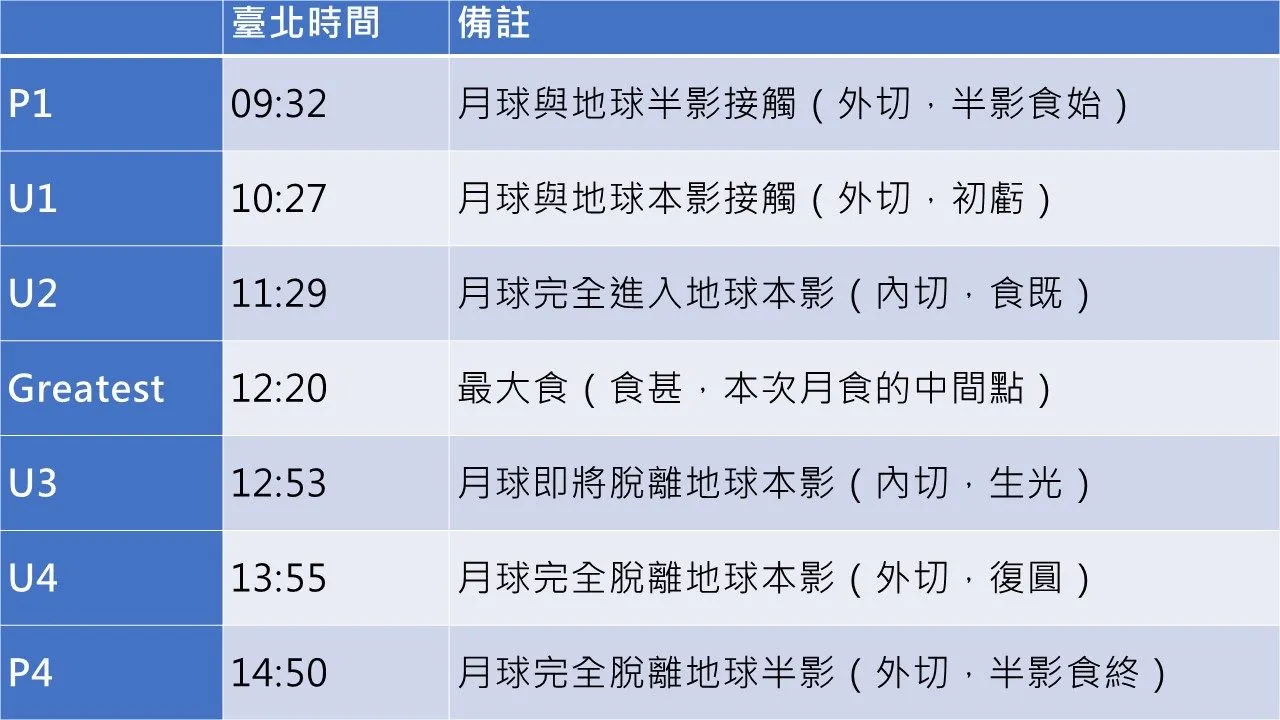

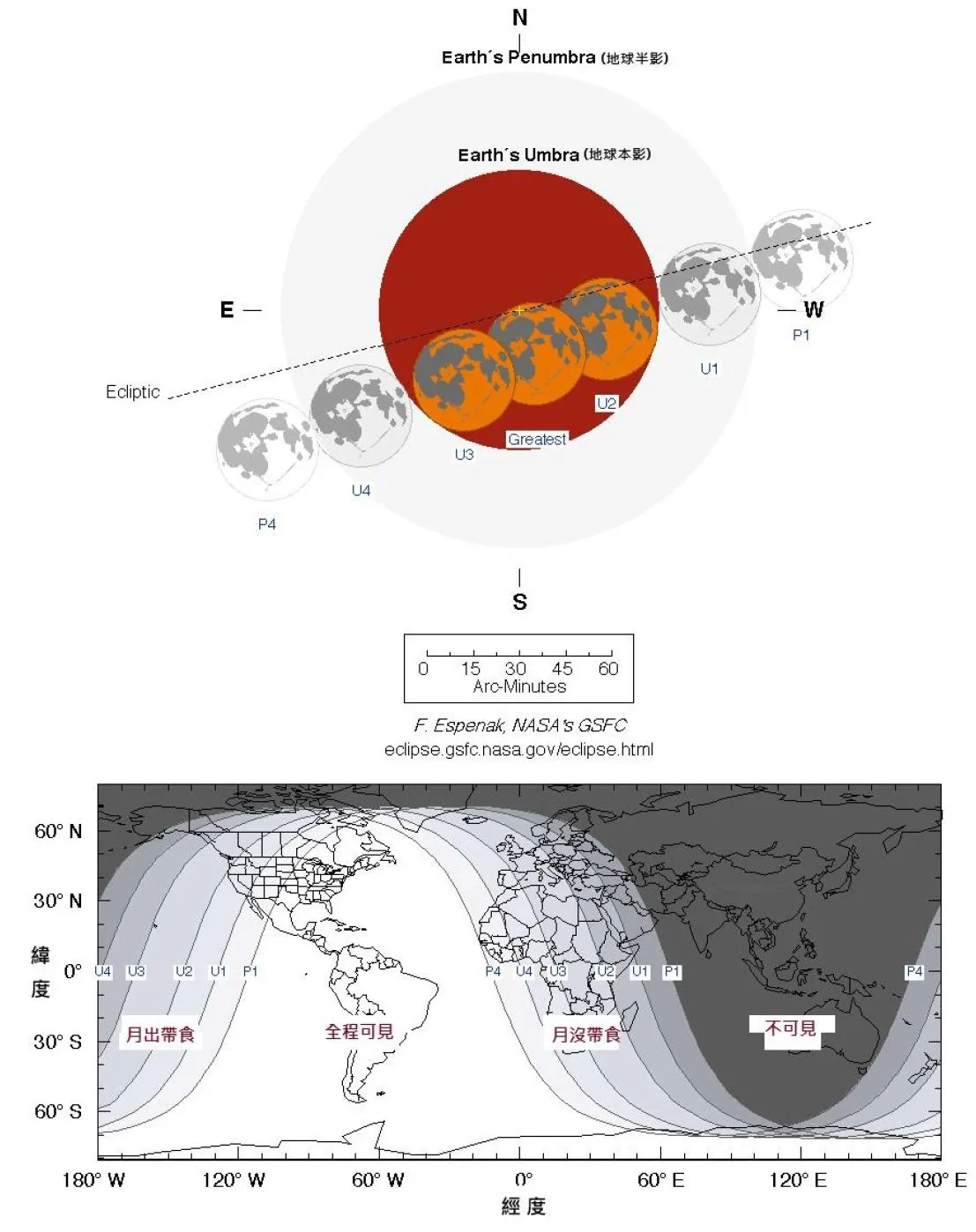

(2)日月食概况;

(3)朔、望、两弦,月球过近地点和远地点;

(4)月掩行星或掩四颗亮恒星(毕宿五即金牛座α星、轩辕十四即狮子座α星、角宿一即室女座α星、心宿二即天蝎座α星),行星合月,行星之间以及行星与五颗亮恒星(除上列四颗外,另加北河三即双子座β星)之间相合。

现把各种天象分别说明如下:

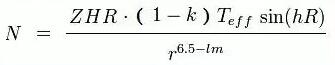

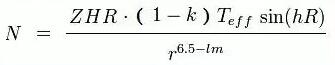

天顶每时出现率(Zenithal Hourly Rate,简称ZHR),是中国天文学会天文学名词审定委员会、全国科学技术名词审定委员会天文学名词审定委员会(统称“天文名词委”)审定发布的天文学专有名词中文译名。假设辐射点位于仰角90度的天顶,在理想情况下,一个肉眼视力能够看到6.5等星的观测者可以看见的流星数量最多的流量值。实际能看见的会低于此一数值。

ZHR不应该翻译成“每小时天顶流星数”,国际流星组织(IMO)没有“ZHN = Zenith Hourly Number(天顶每小时流星数)”、“ZHF = Zenith Hourly Flow(每小时天顶流量)”这一类的词。维基百科和百度百科根据国际流星组织2017年12月21日上架的《2018流星雨日历》中文版开始,将ZHR的中文翻译为“天顶每时出现率”。开源的星空模拟软件Stellarium(虚拟天文馆)亦在最新的0.22.1版本中更新了zh_CN的翻译。

流星数(Number),按照下列公式计算:

其中,N为可见流星数目(颗);Teff为观测时长;K为云量遮盖率(百分比);lm为可见最暗星星的亮度(最佳条件为6.5等,实际需考虑当地光污染因素);hR为流星雨辐射点距地平线的仰角(地平高度);r为亮度指标,r值通常介于2.0(明亮)到3.5(暗淡)之间。

晨昏蒙影:日出前和日没后由高空大气散射太阳光引起的天空发亮的现象称为晨昏蒙影;在日出前的叫做晨光,在日没后的叫做昏影。太阳中心在地平下6°时称为民用晨光始或民用昏影终,这时光线暗淡,需要人工照明。太阳中心在地平下18°时称为天文晨光始或天文昏影终,这时天空完全黑暗,可以看到目视最暗的星。

月相是月球环绕地球公转时,地球、月球、太阳之相对位置的变化,地球上的观测者从不同角度看到月球被太阳照亮的部分,造成月相盈亏圆缺之变化。月相盈亏周期平均是29.530588日,历法中之朔望月源于此。

朔、蛾眉月、上弦、盈凸月、望、亏凸月、下弦,残月分别是月球视黄经超过太阳视黄经0、45、90、135、180、225、270、315度的时刻。

阴历是按月球的月相周期来安排的历法,它的一年有12个朔望月,约354或355日。主要根据月球绕地球运行一周时间为一个月,称为朔望月,大约29.530588日,大月有30日、小月有29日。

月龄是指从新月为起始,在一个朔望月周期内,出现各种月相所经历的天数。月龄的数值通常用带一位小数的数字表示,比如月龄7.4是上弦月,月龄14.8是满月,月龄22.2是下弦月。因此月龄和阴历是有关连的,只不过阴历只显示朔望月每日的整数,而月龄是计算月相所经历的天数,为求更加准确,很多时会显示至小数后一个位(甚至几个位)。如果知道确实的月龄,便能推算出当时月球大致的形状、出没时刻及所在方位。

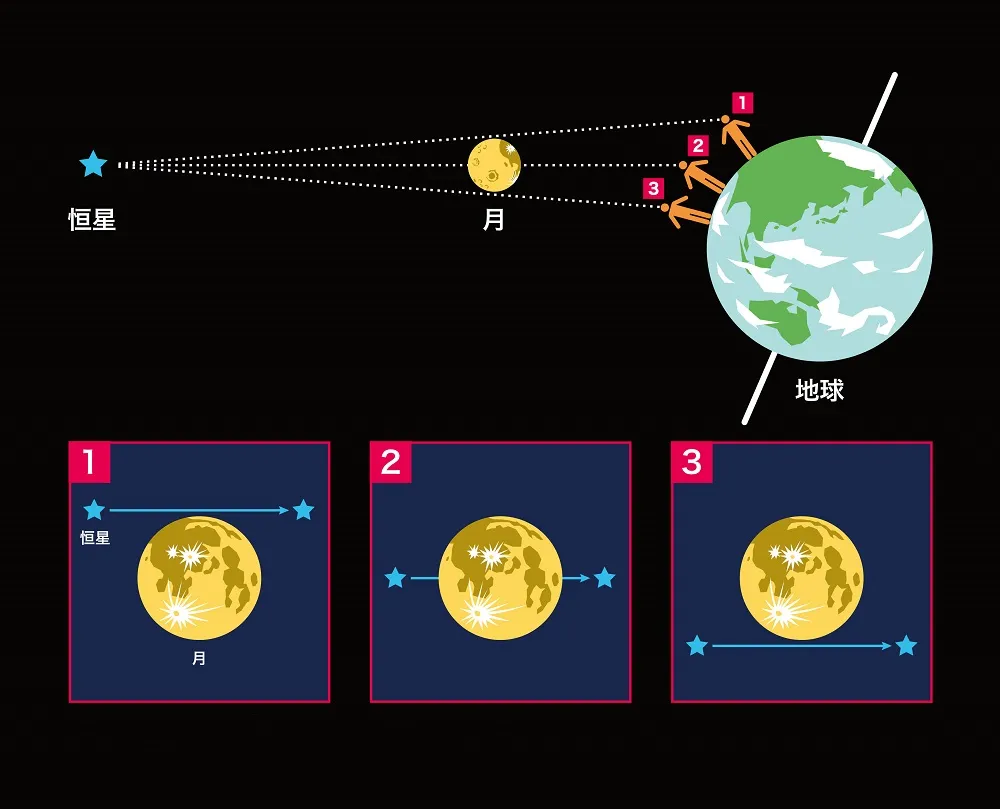

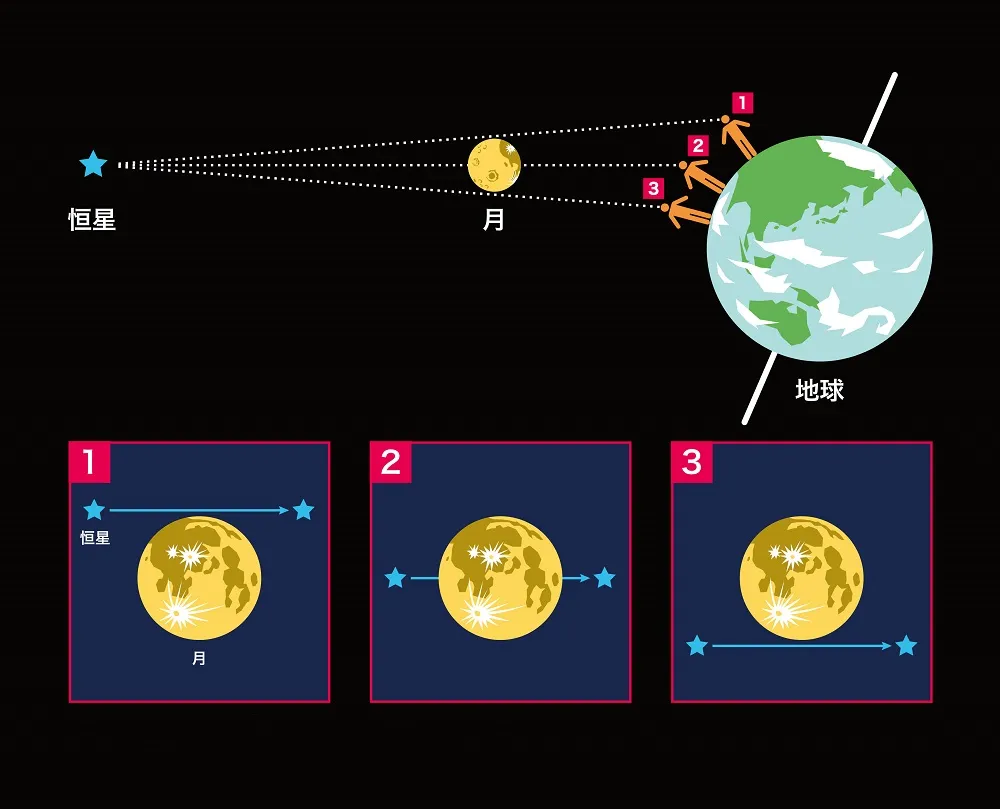

合月、月掩星、行星间和行星与恒星相合****:行星或恒星合月以及行星之间、行星与恒星相合都是指视赤经相合而言。行星在天球上运行的路线以及四颗亮恒星(毕宿五、轩辕十四、角宿一和心宿二)都很接近黄道,因而月球18.6年交点运动周期内有机会掩蔽它们。

月掩星:月球在天空中每月移动一周,每小时约东移半度多,相当于月球的视角直径。月球移动时常将恒星和行星掩蔽起来,这种现象称为月掩星。观测月掩星可以测定观测者的地理坐标、研究双星、测定太阳视差及月球位置等,是业余天文学家感兴趣的观测项目之一。专业天文学家亦需要仰赖月掩射电源来求出射电源的准确位置。

合日和冲日:外行星或小行星视黄经与太阳视黄经相同的时候称为合日,相差180度的时候叫做冲日。内行星(水星和金星)的合日有上合和下合之分,上合是行星在太阳之后,即太阳在内行星与地球之间,下合是行星在太阳之前,即行星在太阳与地球之间,上合的时候,行星是顺行,即行星由西向东移动,下合时是逆行,即行星由东向西移动。行星相邻两次合日(或冲日)的平均间隔称为会和周期,根据行星的平均运动得出行星的会和周期如下:

水星 115.88日 土 星 378.09日

金星 583.92日 天王星 369.66日

火星 779.94日 海王星 367.48日

木星 398.88日 冥王星 366.72日

由于轨道偏心率和摄动的影响,实际间隔与会和周期有一定的差异。

金星最亮:从地球看金星,也像月球一样有盈亏晦明现象。金星约在下合日前后36天,或东大距之后西大距之前35天为最亮。金星的会合周期约为584天,所以它的最亮日期有时全年都没有,有时一年有两次。

关于金星的亮度计算采用下列公式计算:

m=-4.47+5lgrΔ+0.0103i+0.000057i²+0.00000013i³,2.2<i<163.6;

0.98+5lgrΔ-0.0102i,163.6<i<170.2。

i以“度”为单位,r、Δ以“天文单位”为单位。

位相角采用下列公式计算:

设L与B表示其日心的、l与b表示其地心的黄经与黄纬,θ表示太阳的黄经,且将其黄纬略而不计。设在太阳一地球一行星三点所组成的平面三角形内,以σ表示地球所在的角,σ’表示太阳所在的角,则

cosσ=cos(θ-l)cosb

cosσ’=-cos(θ-L)cosB

i=180-(σ-σ’)

σ角是地面观测者所看的行星对于太阳的距角,常小于直角;σ’角在一或二象限内,按其余弦的符号而决定。

距角:是自地球看行星与太阳之间的角度,从太阳向东或向西计算,由0°至180°,但由于行星轨道与黄道有一定的倾斜,行星合日和冲日时,距角不一定恰好是0°或180°。

距角E是用下式计算:

cosE=(R²+△²-r²)/2R△

其中R和r分别是地球和行星的日心向径,△是行星的地心距离。

留:由于地球和行星绕日运动时运行速度和相对位置的不同,行星在天空的视运动有时顺行(自西向东),有时逆行。顺行和逆行之间有一个时刻行星看来是停留不动的,这叫做留。顺行而留,留后逆行叫做顺留;逆行而留,留后顺行叫做逆留。内行星发生在上合日以后,外行星发生在冲日以后。

东大距和西大距:外行星对太阳的角距可以为任何数值,在180度时为冲日。而内行星由于轨道是在地球轨道内侧,所以从地球上看,它们对太阳的角距不能超过某种限度,并且没有冲日现象。内行星在太阳之东(或西)的最大角距称为东(或西)大距。水星在下合日前后约20天达东大距或西大距,由于水星轨道偏心率比较大,最大角距变化在18度28度之间。金星在下合日前后70天左右达东西大距,角距约为46度48度。内行星发生的天象其循环总是这样:下合-留-西大距-上合-东大距-留-下合。

方照:对外行星而言,行星视黄经超过太阳视黄经90度和270度时为方照,在太阳以东90度时称为东方照,在太阳以西90度时为西方照。

过近日点和过远日点:假使不考虑摄动影响,行星的轨道为一椭圆,而太阳在其焦点上,行星在轨道上离太阳最近的一点,称为近日点,最远的一点称为远日点。所列过近日点和过远日点日期是行星向径为极小或极大的日期,也就是已经考虑摄动的影响,这与由平均轨道根数近日点黄经等于0度或180度的日期稍有不同。

行星纬度最南最北:是日心黄纬最南、最北的时刻,最北时黄纬为正,最南时黄纬为负。

预报的时间同时适用于所有东八时区(UTC+08:00)的地方,包括:中国、蒙古、菲律宾、新加坡、马来西亚及文莱。

参考资料:

1、《中国天文年历》科学出版社

2、李广宇、张培瑜著《PMOE2003行星历表框架》,《紫金山天文台台刊》第22卷,3~4期(2003年12月)

3、有趣天文奇观

2022年的天象预报资料,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!https://interesting-sky.china-vo.org/category/year/2022astronomical_events/

★