数据来源:中国科学院紫金山天文台

资料整理:杨旸、高良超

时刻系东经120度标准时(北京时间)

纷纷扰扰的“新冠”(“冠”读guān)疫情打乱了世界各地人们的正常生活。即使地球上发生了这么多的事情,但是,天体还是按照其规律运作着。虽然一些天体会有超乎意料之外的事情发生,如小天体靠近地球时才被发现、陨石坠落等等。既使是在天文数据能预先计算天体运行轨道,也会有超出计算之外的突发状况发生。所以,人生还是少一些计较,保持乐观心态比较好。

天象包括行星天象(合日、冲日、凌日、大距、行星最接近地球、过远近日点、升降交点、纬度最南最北,以及行星相合、行星合恒星等),月相,月球过远近地点,月掩行星和恒星,变星,日月食,二分二至,彗星,流星雨,月闪等诸多天文事件。

5月将各发生1次日食及月食,惜国内均无法见到。宝瓶座η流星雨极大期是在5月6日下午,可于5月7日(周六)凌晨时段,在光害少且视野广的地方观看。近期有一颗引人注目的C/2021 O3 (PanSTARRS)彗星,已经解体。

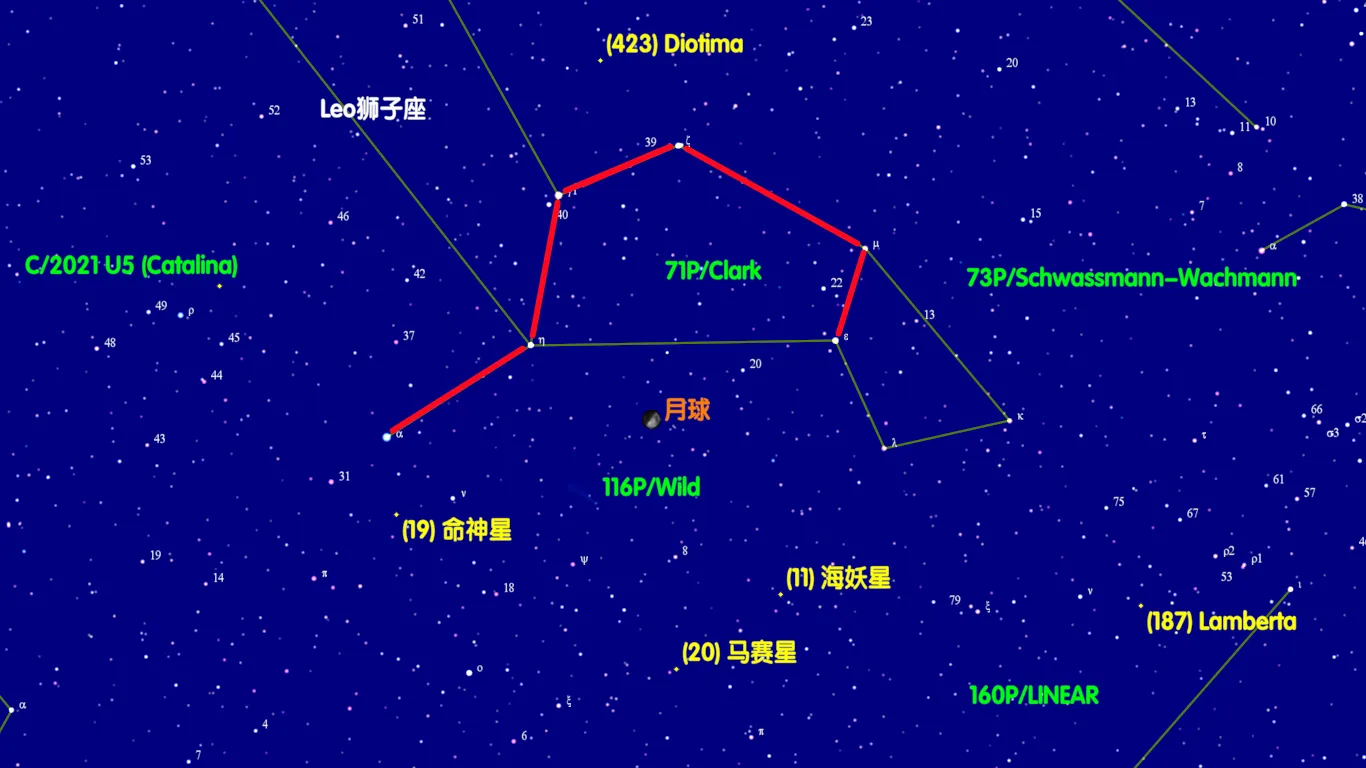

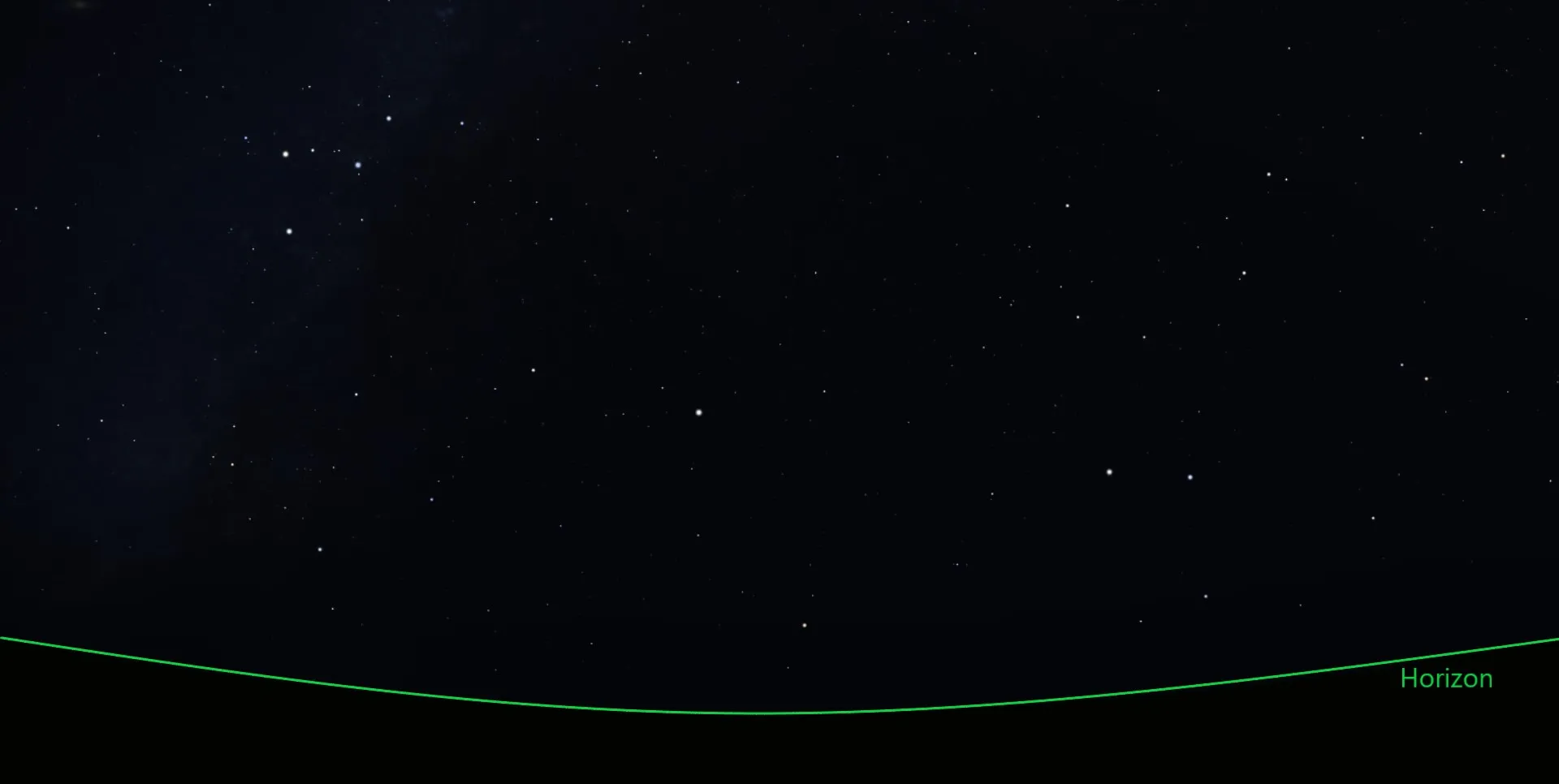

在5月初入夜时的星空,巨蟹座位于头顶附近,往东方看下去,首先会看到狮子座,再下则是室女座,东北东方地平上方则可见到牧夫座的全貌。当天色完全暗下来以后,我们往东南方看过去,可以看到有4颗亮度相当的3等星排列成巧妙的小四边形,这是乌鸦座,在光害少的地方相当容意辨认。晚间20~22时间,乌鸦座位于南方天空,沿着乌鸦座下方向开口所指的方向大致上就是天南极的位置。位于低纬度且南方地平视野很好的地方时,在5月份的晚间21时前后,可以尝试在南方地平上寻找南十字座。南十字座包含有2颗一等星及二与三等星各1颗,因此在南天星座中是较为壮观易认。

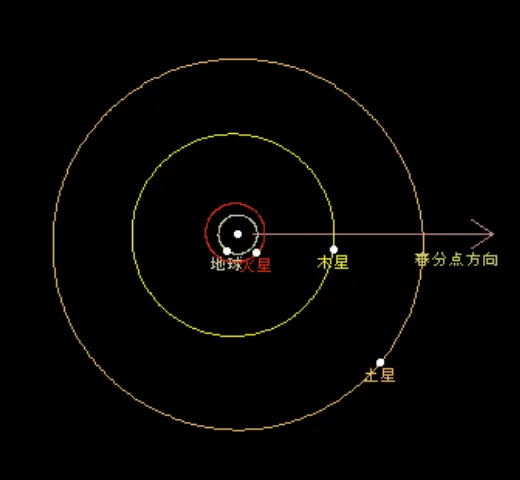

太阳系天体动态

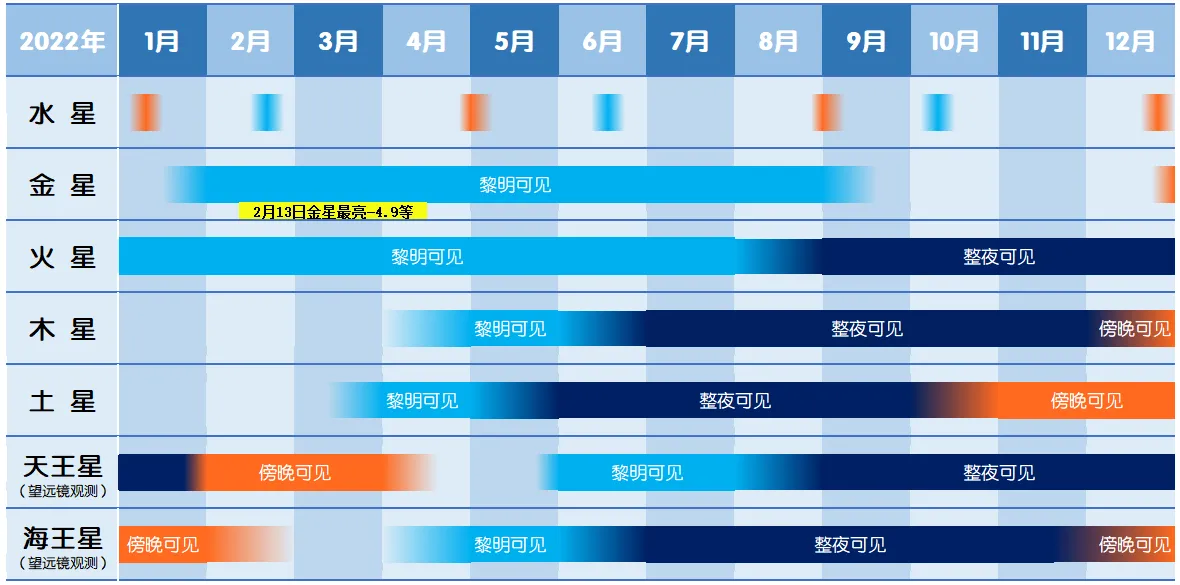

太阳:由白羊座运行至金牛座。

水星:在金牛座,11日水星留,留后由顺行转为逆行。22日水星下合日,合日后由昏星变为晨星。上旬日没后可见于西方,下旬近太阳不易见。视亮度0.4→5.5→3.2等,视直径8.2”→12.2”。

金星:由双鱼座移至白羊座,顺行。日出前可见于东方附近低空。视亮度-4.1→-4.0等,视直径16.7”→13.7”。

火星:由宝瓶座移至双鱼座,顺行,日出前可见于东南方。视亮度0.9→0.7等,视直径5.7”→6.4”。

木星:在双鱼座顺行,日出前可见于东方。视亮度-2.1→-2.2等,视直径34.7”→37.1”。

土星:在摩羯座顺行,16日西方照,日出前可见于东南方附近。视亮度0.9→0.8等,视直径16.4”→17.3”。

天王星:在白羊座顺行,5日天王星合日,接近太阳不可见。视亮度5.9等,视直径3.4”。

海王星:由宝瓶座移至双鱼座,顺行,日出前可见于东方。视亮度7.9等,视直径2.2”。

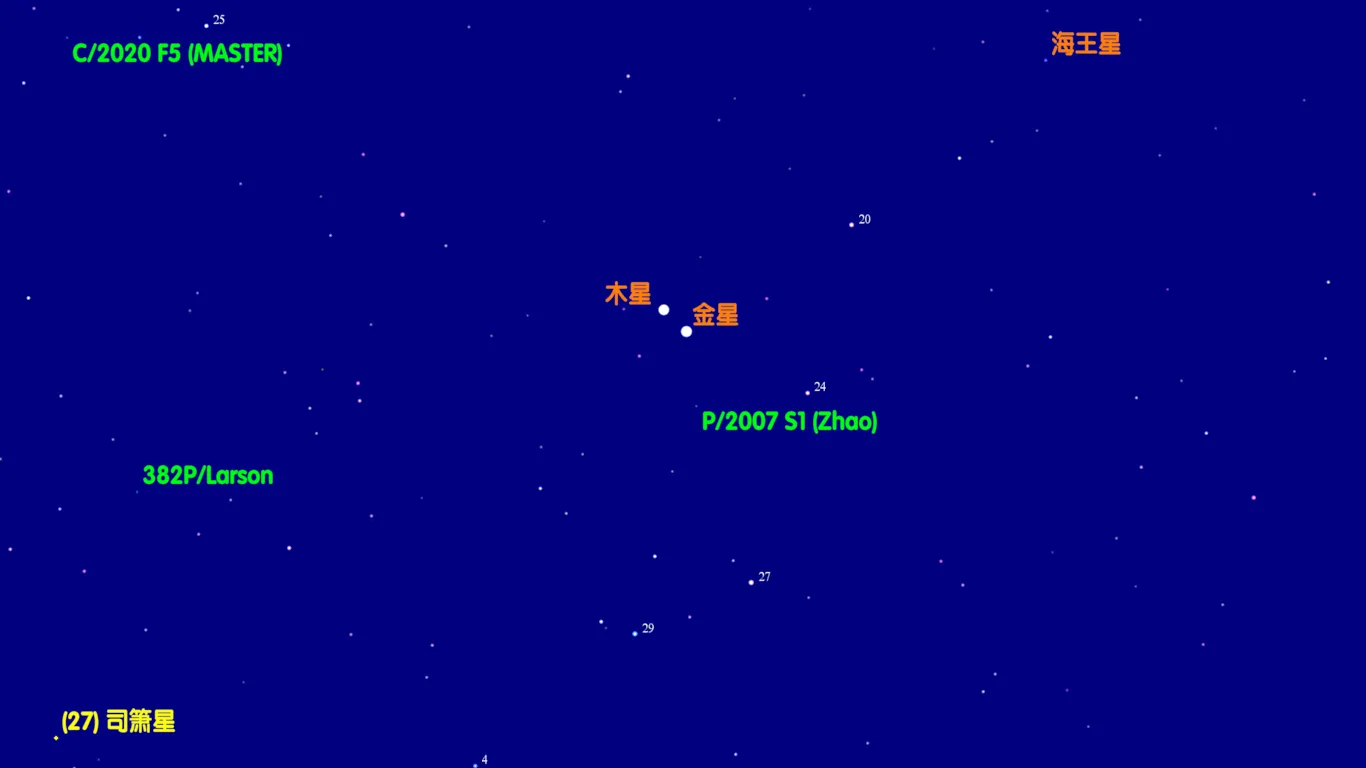

2022/5/1 金星合木星(0.2度)★★★★★

今年最精彩的行星合,就是5月1日2时42分的金星合木星(视赤经23h54m09s)!日出前东方可见,两星都非常明亮,金星亮度为-4.1等,木星为-2.1等,且相距仅0.25度,肉眼看起来好像重叠在一起(本次不发生掩,在2065年有一次)。两颗行星位于双鱼座,若使用小型天文望远镜,可看到金星、木星与木卫相聚于同一视野内。木卫三又恰好通过木星前方:03:31木卫三凌木始,06:42木卫三凌木终。这是一个早起的好理由!

未来10次金星合木星

(北京时间,均不发生掩)

2022/05/01/02:42 0.25°

2023/03/02/18:41 0.54°

2024/05/23/17:30 0.19°

2025/08/12/15:44 0.86°

2026/06/09/20:30 1.64°

2027/08/26/06:22 0.53°

2028/11/10/03:05 0.66°

2029/09/08/15:54 1.90°

2030/11/21/02:08 0.61°

2032/02/07/11:02 0.34°

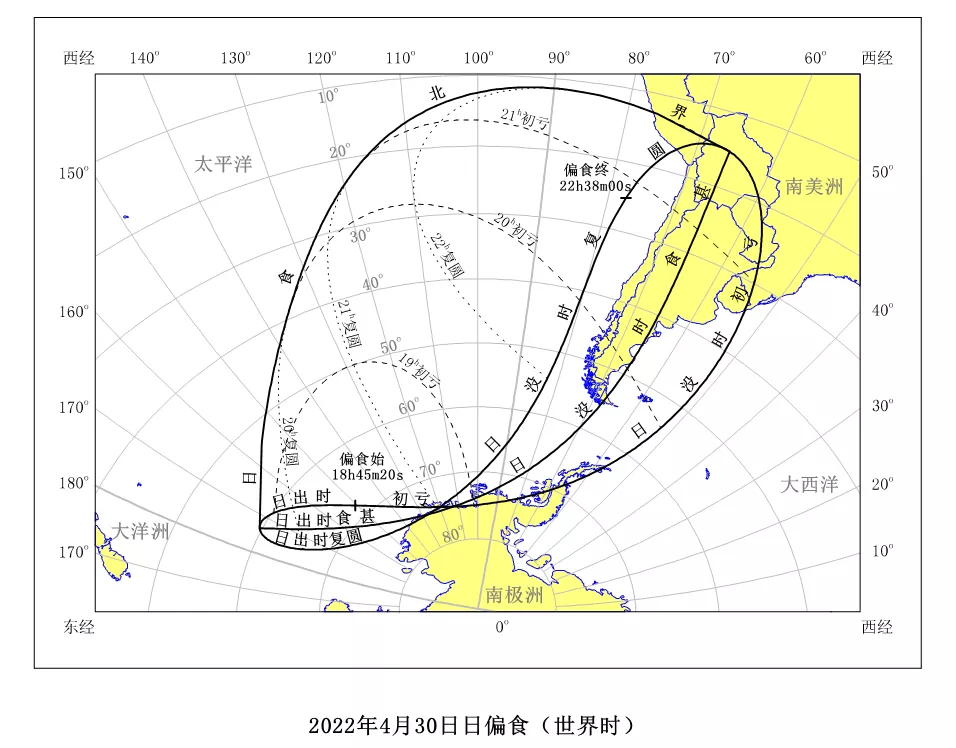

2022/5/1 日偏食 ☆

本年第一次日偏食,沙罗周期第119号,自北京时间2022年5月1日2时45分开始,至6时38分结束,历经3小时又53分钟。这次日食,在太平洋西南部、南美洲南部、南极洲极小部分可以看到。最大食分为0.64。

2022年5月1日日偏食概况

太阳和月亮赤经相合时的世界时2022年4月30日19时40分47.371秒

太阳地心坐标

赤经:2h32m9.04s+9.550s(T-20h)

赤纬:+14°57′21.9”+45.64”(T-20h)

赤道地平视差:8.73”

视半径:15′52.60”

月亮地心坐标

赤经:2h32m43.61s+117.567s(T-20h)+0.066s(T-20h)(T-20h)

赤纬:+13°49′18.4”+740.14”(T-20h)-2.00”(T-20h)(T-20h)

赤道地平视差:55′18.47”-1.078”(T-20h)+0.002”(T-20h)(T-20h)

视半径:15′4.27”-0.294”(T-20h)+0.001”(T-20h)(T-20h)

T为以小时为单位的世界时

2022年5月1日日偏食概况

见食位置

食 象 北京时间 地理经度 地理纬度

偏食始 02:45:20 -150°35.3′ -68°2.3′

食 甚 04:41:26 -71°34.0′ -62°13.6′

偏食终 06:38:00 -77°24.8′ -25°5.7′

食分=0.640,γ:-1.1901

沙罗序列:119

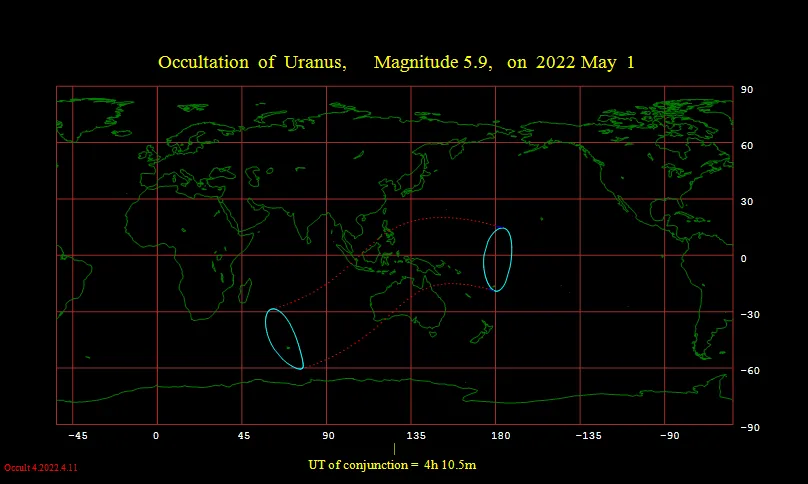

2022/5/1 白昼月掩天王星(不可见)

日偏食结束后,12:10天王星合月(视赤经2h48m49s),地心所见天王星在月球以北0.4度的地方。如此近的距离,同时发生月掩天王星,掩带经过印度尼西亚、澳大利亚西部等地。接近太阳,无法观测。

月掩天王星概况 见掩位置

现 象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩 始 10:18:05 71.94° -38.97°

掩 甚 12:28:00 124.88° -5.99°

掩 终 14:37:59 174.68° 4.01°

宽:3756公里,掩星时长:99分35秒

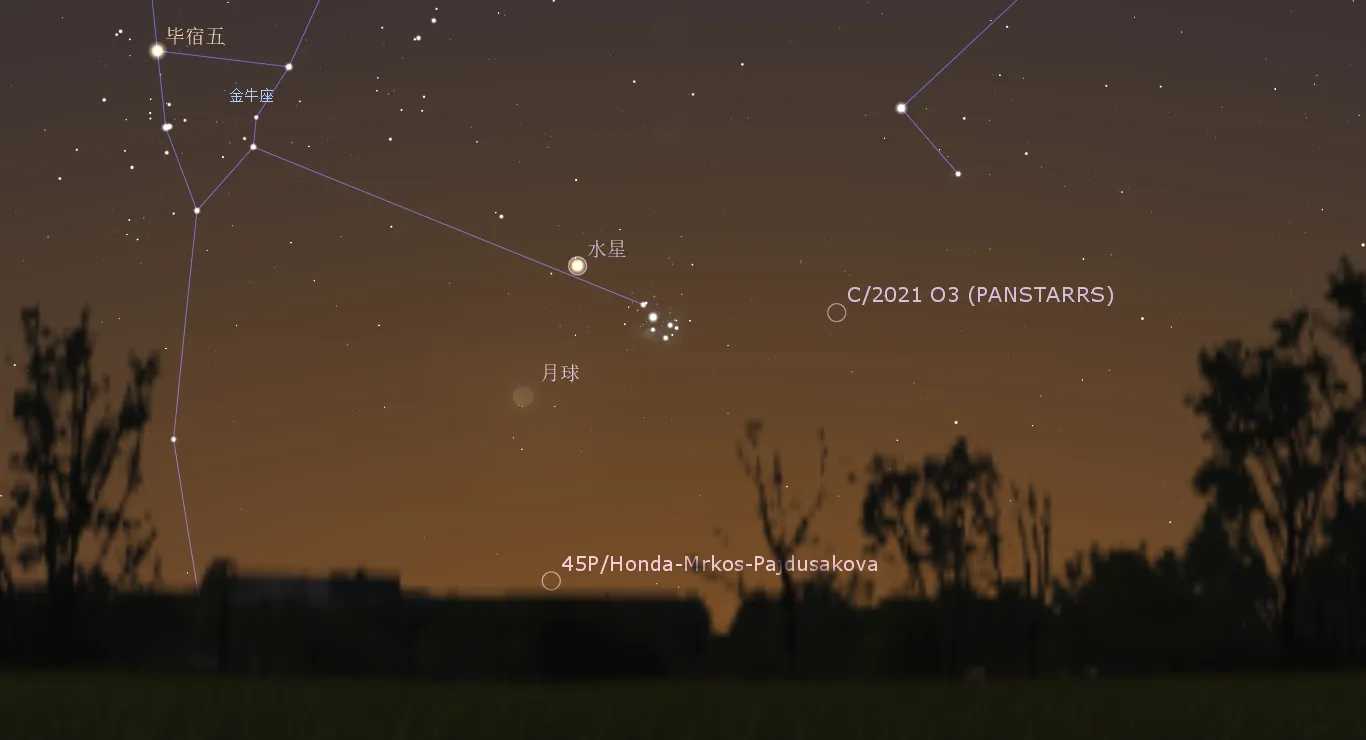

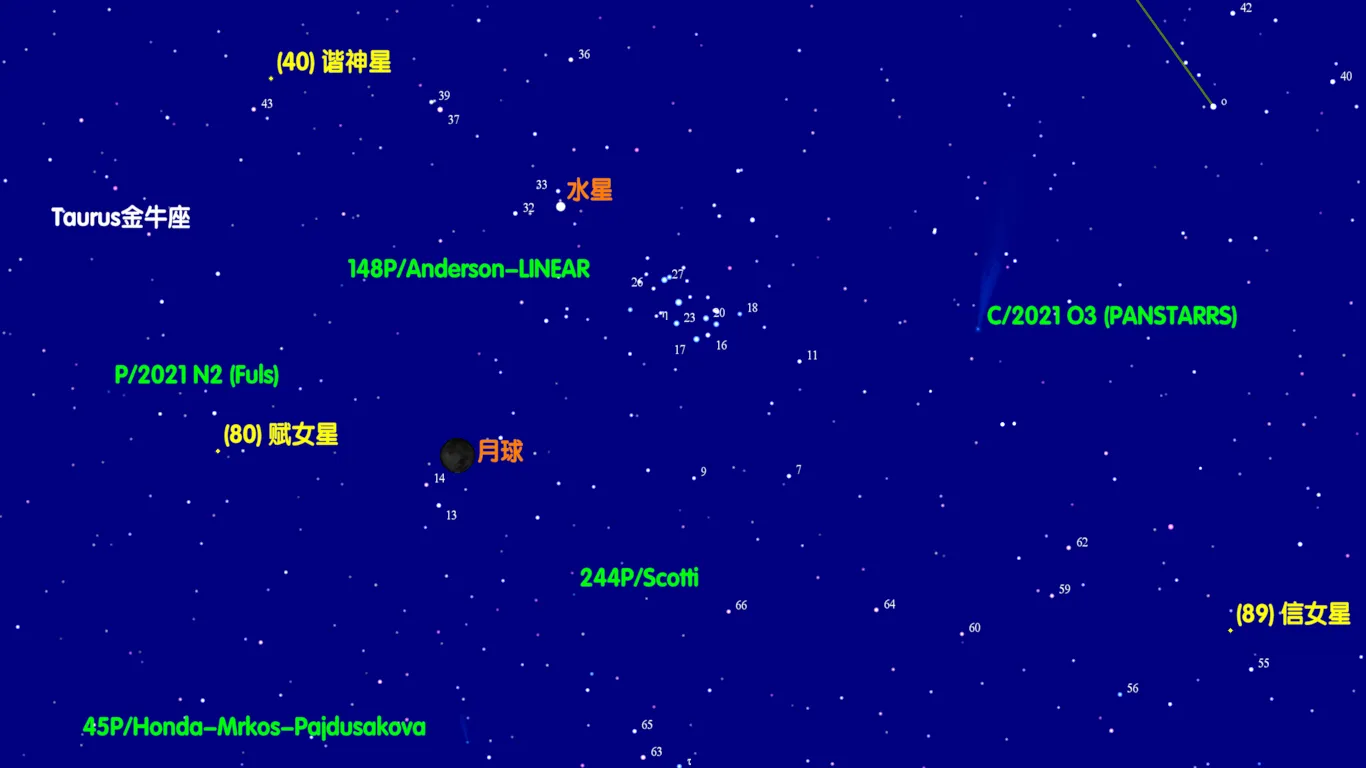

2022/5/2 水星合月 + C/2021 O3 (PanSTARRS)彗星接近昴星团 ★★★★

水星继4月29日东大距后,5月2日22:18水星合月(视赤经3h57m57s),地心所见水星在月球以北1.85度的地方。可在日落后朝西偏北方低空无遮挡处观看,水星的下方是月龄1.5的极细眉月,右边还有一颗引人注目的C/2021 O3 (PanSTARRS)泛星彗星(已经解体)接近著名的昴星团(M45,七姊妹星团,金牛座的“蓝色问号”),是天文摄影的好机会!

2022/5/3 毕宿五合月 ★

5月3日16:57毕宿五合月(视赤经4h37m10s),地心所见毕宿五在月球以南7.23度的地方。日落后30分钟,朝西偏北方低空无遮挡处观看,可见到月龄2.4的蛾眉月和金牛座α星毕宿五接近的景象。

2022/5/5 天王星合日(不可见)

只有与太阳有关的行星合日,才用黄经相等定义。2022年5月5日15:21天王星合日(视黄经44°47’41”),地心所见天王星在太阳背后以南0.4度的地方。接近太阳,不能看见。

2022/5/5 立夏 ★

2022年5月5日20时26分立夏,太阳到达视黄经45度。立夏是二十四节气中的第七个节气,夏季的第一个节气。《历书》云:“斗指东南维,为立夏,万物至此皆长大,故名立夏也。”

2022/5/5 C/2021 O3 (PanSTARRS)彗星接近加州星云

5月5日傍晚,C/2021 O3 (PanSTARRS)泛星彗星(已经解体)接近英仙座发射星云NGC1499加州星云。比较适合改机单反或专业冷冻天文相机进行拍摄。常规的单反也能拍摄到,但是颜色可能会很淡。

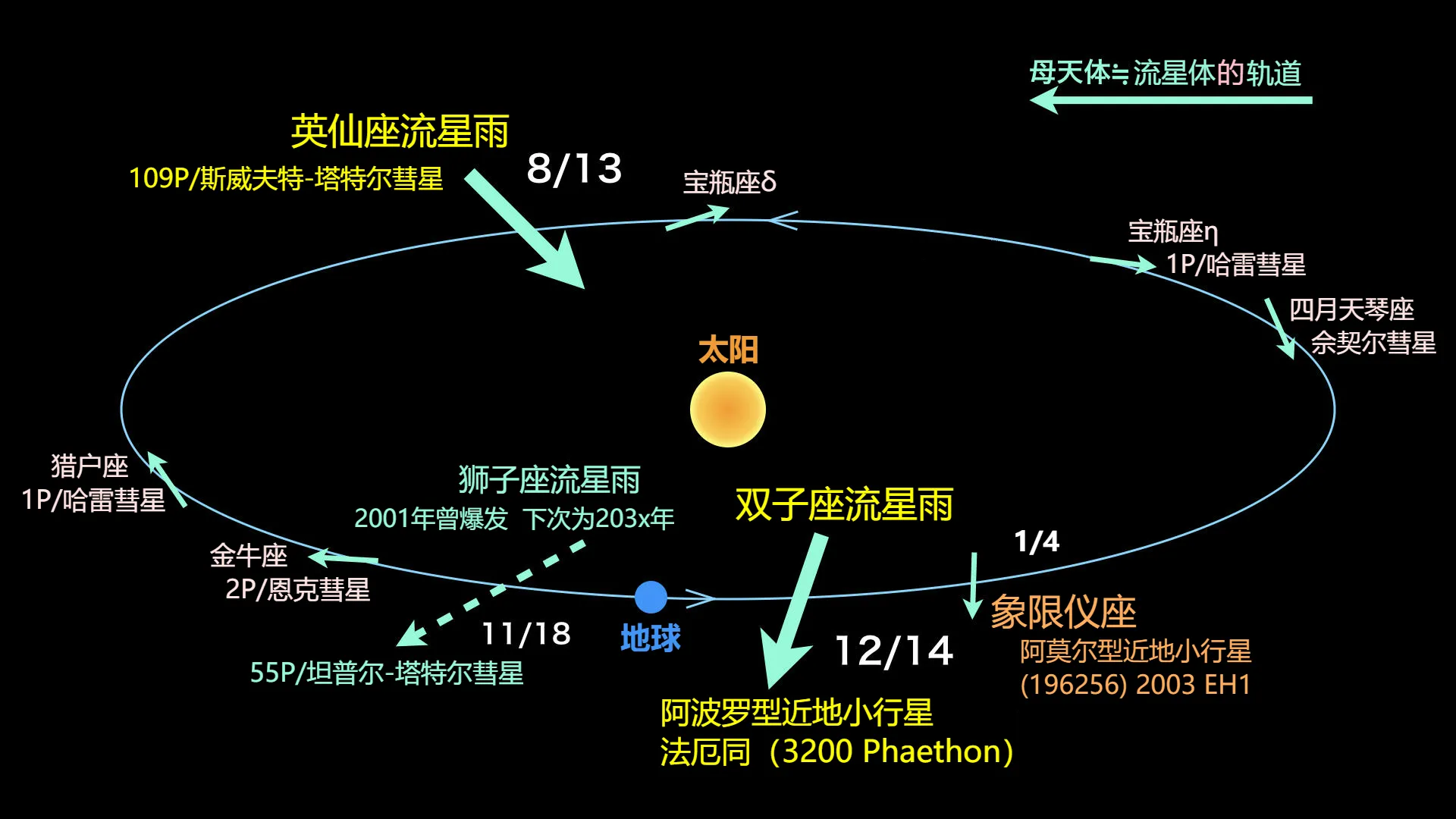

2022/5/6 宝瓶座η流星雨极大期(ZHR~50,好条件)★★★★

早在公元8世纪,中国人记录到宝瓶座η流星雨(eta Aquariids,00031 ETA)的存在。它跟10月份的猎户座流星雨(Orionids,00008 ORI)一样,都是由著名的哈雷彗星(1P/Halley)所衍生的,本流星雨的流星体分布区域较广,因此于4月19日至5月28日之间均有机会见到其流星出现,根据国际流星组织(IMO)的资料显示,今年极大期预估发生于北京时间5月6日16时,天顶每时出现率ZHR约为50(周期性变化4085)。依国际流星组织在1984年以来收集的资料,每年5月3日至10日期间,ZHR一般都会在30以上。因此在极大期的前后几天,通常可在黎明前产生每小时1030颗的流星。2023年和2024年出现数量可能会增加,接下来的几年请继续关注!

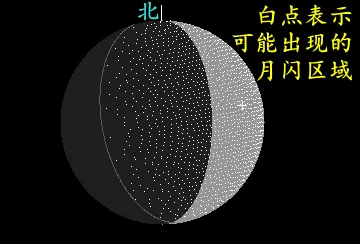

月闪现象

月闪(流星体撞击月球表面产生的闪光)是小概率事件。2022年宝瓶座η流星雨活动期间,蛾眉月约在午夜落下。在月落之前,利用视频方法在夜晚监视月球暗面,有可能记录到月闪现象。观测月闪须用口径20cm以上望远镜,焦距1,000mm,半吋或更大的CCD或CMOS,赤道仪或望远镜附有旋场器的经纬仪,有月球追踪速度。电脑分析软件有VitrualDub、Limovie、Registax、UFO、LunarScan、Visual Spec等。

2022/5/6 “迷你笑脸” ★

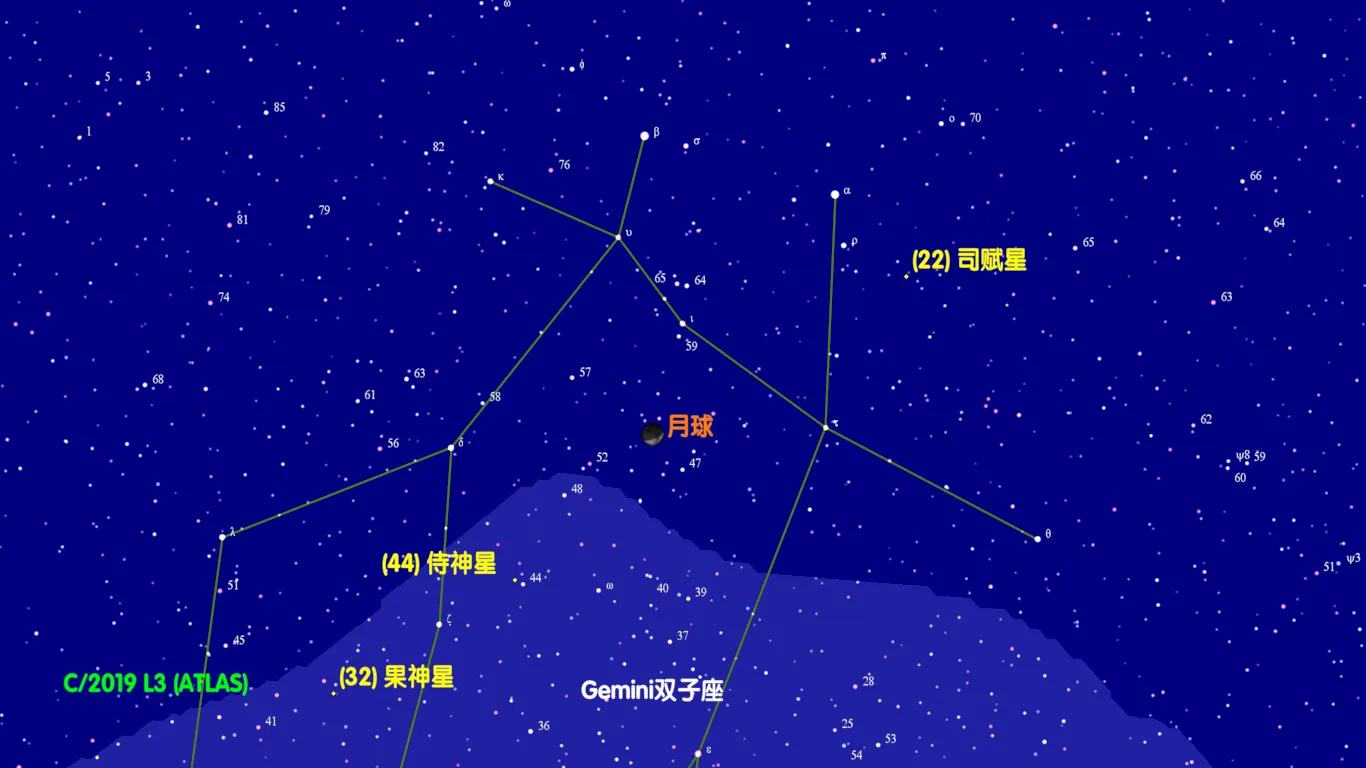

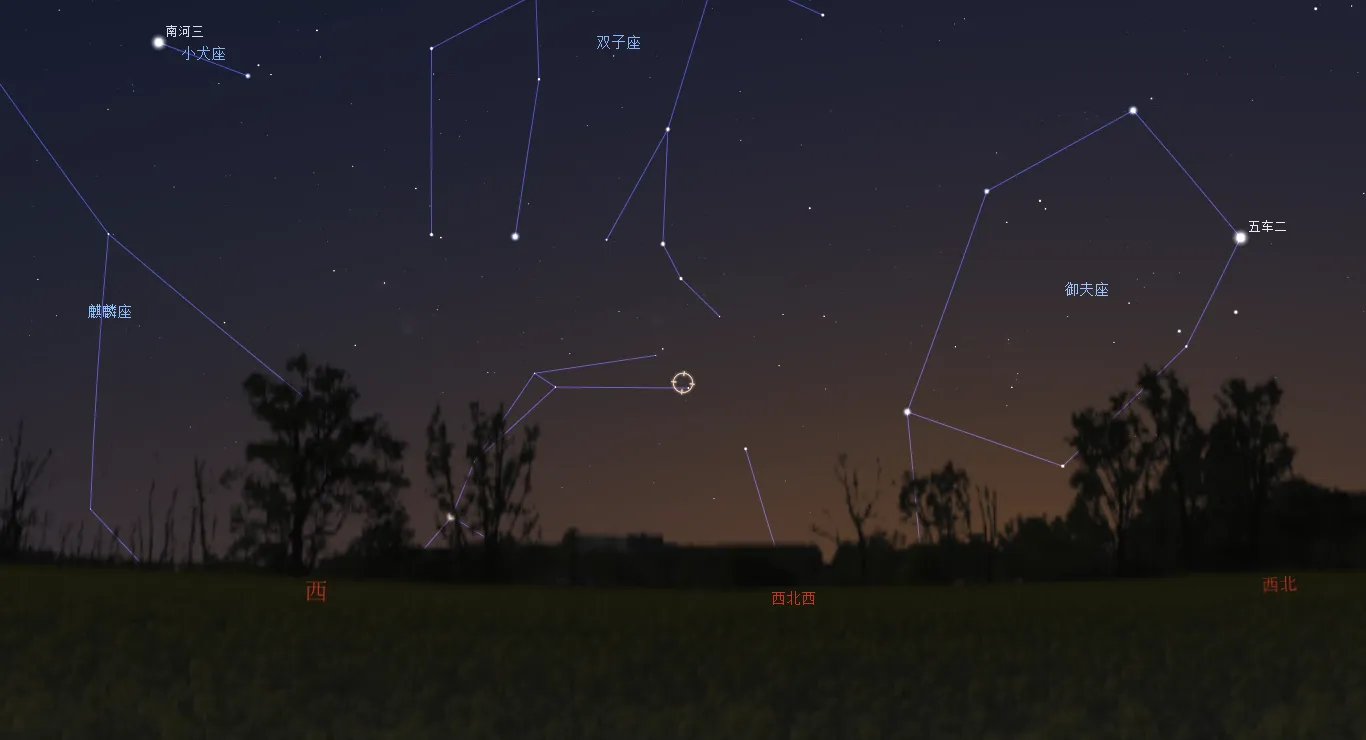

5月7日07:31北河三合月(视赤经7h46m39s),地心所见北河三在月球以北2.08度的地方,但此时已经天亮。可在5月6日日落后的西方天空,看到北河二(双子座α星)、北河三(双子座β星)与蛾眉月组成的迷你笑脸。下一次北河三合月在6月3日。

顺便说一下,5月8日是世界微笑日哦!

2022/5/6 C/2021 O3 (PanSTARRS)彗星接近卷舌二

5月6日晚,C/2021 O3 (PanSTARRS)泛星彗星(已经解体)接近英仙座ε星卷舌二。

2022/5/7 国际天文日

国际天文日(International Astronomy Day)是每年春季和秋季的世界性活动。各地天文学会、天文馆、博物馆和天文台将服务公众观看讲座、科普影片、研讨会和其他活动,提高公众对天文学和奇妙宇宙的认识。10月1日还会举办秋季天文日。一年举办两次,给了我们两次探索星空奥秘的机会。

2022/5/7 C/2021 O3 (PanSTARRS)彗星接近卷舌一

5月7日晚,C/2021 O3 (PanSTARRS)泛星彗星(已经解体)接近英仙座ν星卷舌一。

2022/5/9 上弦月接近“狮子座大镰刀” ★

5月10日03:40轩辕十四合月(视赤经10h09m33s),地心所见轩辕十四在月球以南5.13度的地方,不过此时两者皆位于地平面下而不得见。可在5月9日日落后,看见明亮的上弦月接近“狮子座大镰刀”。下一次轩辕十四合月在6月6日。

2022/5/10 天琴座η流星雨极大期(ZHR~3)

天琴座η流星雨(eta Lyrids,00145 ELY)是每年固定发生的小流星雨之一,发生时间一般在5月3日至14日之间,今年极大期预测落在5月10日。不过这个流星雨很微弱,平均ZHR仅有3,速度中等(每秒43公里),流星昏暗,比偶发流星还不如。因此不推荐一般业余欣赏。(注:η为希腊字母,读为Eta,伊塔)

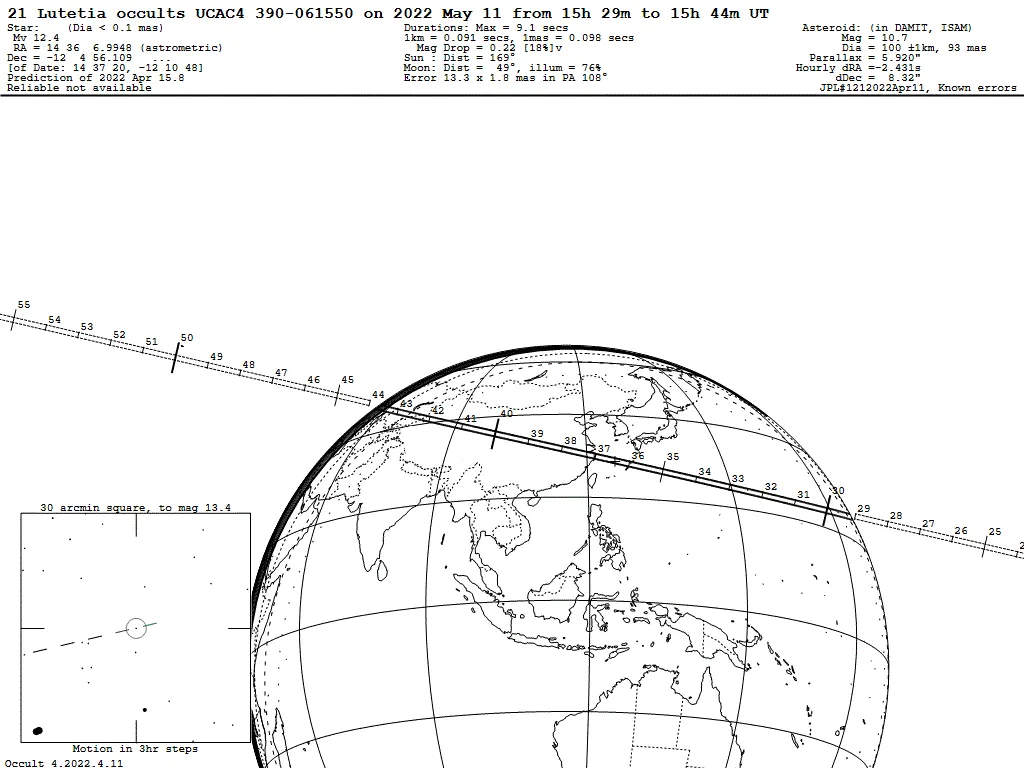

2022/5/11 (21)Lutetia掩UCAC4 390-061550(微光,减光微小)

21号小行星巴黎,名称来自巴黎的拉丁名“鲁泰西亚”,李善兰曾译为“司琴星”。小行星在背景星空中移动时,有时会遮掩远方的恒星,这种现象就是小行星掩星。北京时间2022年5月11日23时37分,直径约100km、0.093″,视星等10.7等小行星巴黎(21)Lutetia掩天秤座12.4等恒星UCAC4 390-061550(J2000.0坐标:赤经14h36m06.994s,赤纬-12°04′56.10″),最长见掩时长9.1秒,减光(亮度下降)仅0.22等,小行星距离地球1.48550AU,距离月球48度,月球光照面76%(盈凸月)。须提前熟悉观测目标,在掩星预报中间时刻前5到15分钟开始计时观测,误差勿超过1秒。

2022/5/14 角宿一合月 ★

5月14日05:29角宿一合月(视赤经13h26m23s),地心所见角宿一在月球以南5.09度的地方。在13日日落后至14日凌晨3点前都能观赏。角宿一乃室女座主星,亮度0.95等,呈青白色。下一次角宿一合月在6月10日。

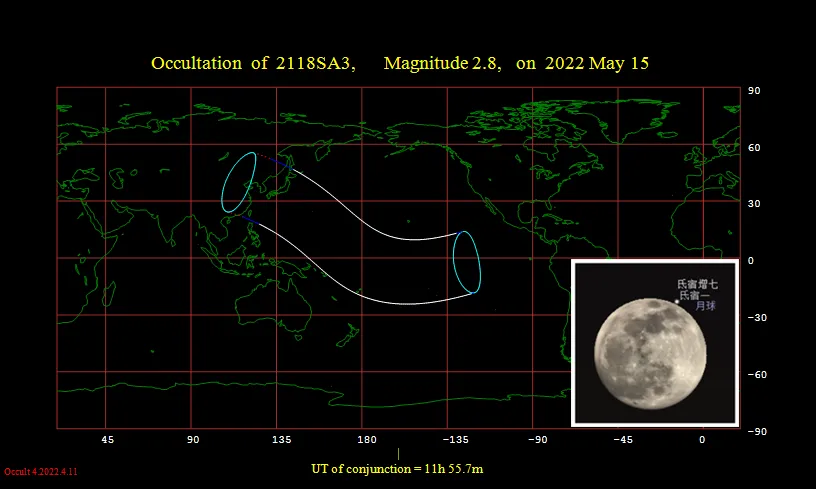

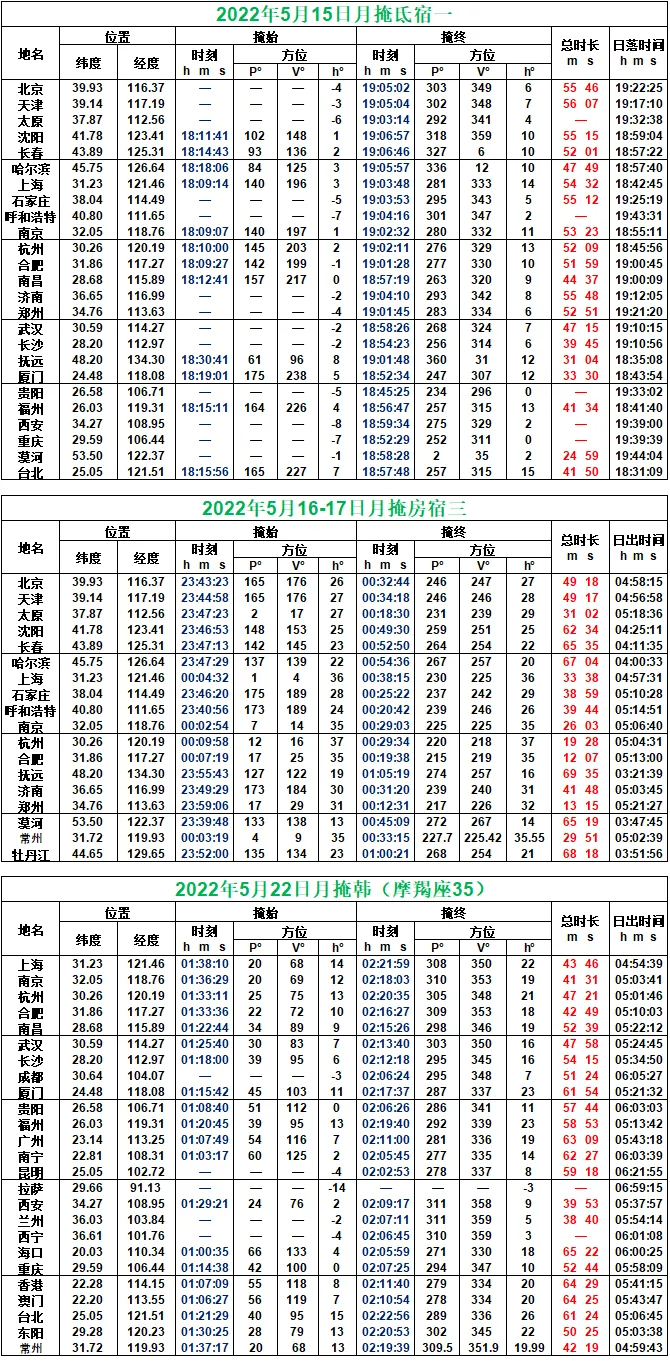

2022/5/15 月掩氐宿一 ★

5月15日(国际家庭日)傍晚,月掩氐宿一(天秤座α2星,2.8等)。掩终现象:恒星从月球亮缘出现。氐宿一是一颗分光双星,是天秤座的第二亮星,仅次于氐宿四,距离地球大约75.8光年。可用小型天文望远镜追踪观测。

月掩氐宿一概况 见掩位置

现 象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩 始 18:07:48 119.85° 35.47°

掩 甚 20:08:40 174.71° 1.54°

掩 终 22:09:35 -130.58° -7.10°

宽:3662公里,掩星时长:86分42秒

R2118 = Zubenelgenubi = alpha Librae = 氐宿一

2022/5/16 土星西方照 ★

西方照表示该行星位于太阳以西90度的位置。这是一个转折点,标志着外行星的观测条件将越来越好。5月16日02时49分土星西方照,日出时可见于东南方附近天空。用天文望远镜还可观察到美丽的土星光环。

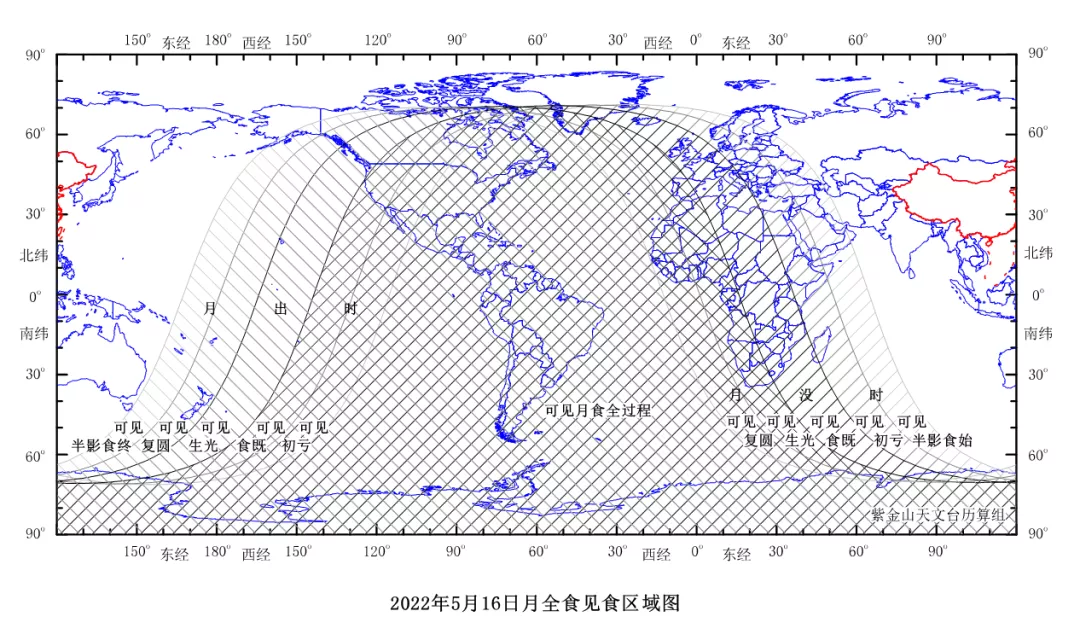

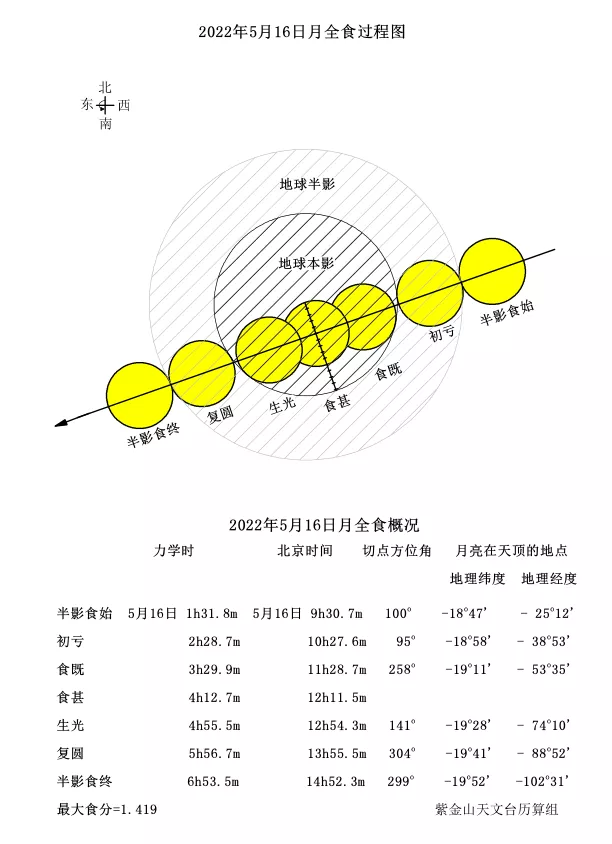

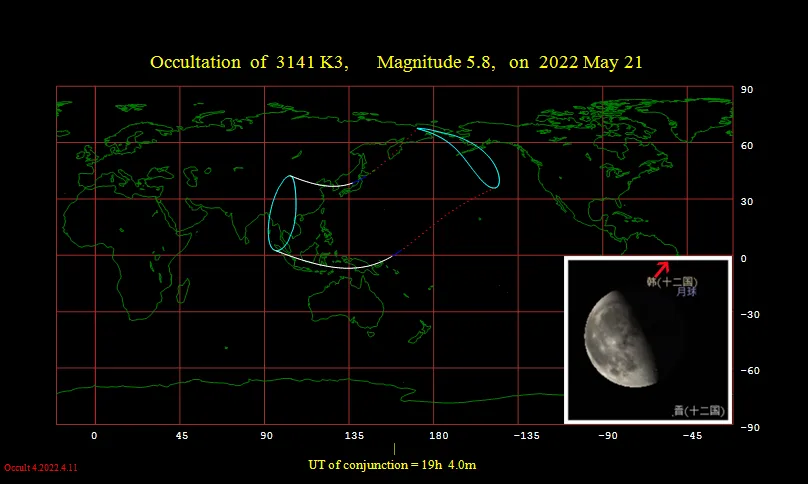

2022/5/16 月全食 ☆

2022年5月16日12时14分的满月,将发生月全食。这次月食,沙罗周期第131号,在太平洋(除西北部)、大洋洲东部、北美洲南部、南美洲、大西洋、欧洲西南部、非洲、亚洲极西南部、印度洋西南部、南极洲可以看到。最大食分为1.419。全部过程历经5小时又21分钟,其中本影食历时3小时又28分钟,全食阶段(从食既到生光)持续1小时26分。

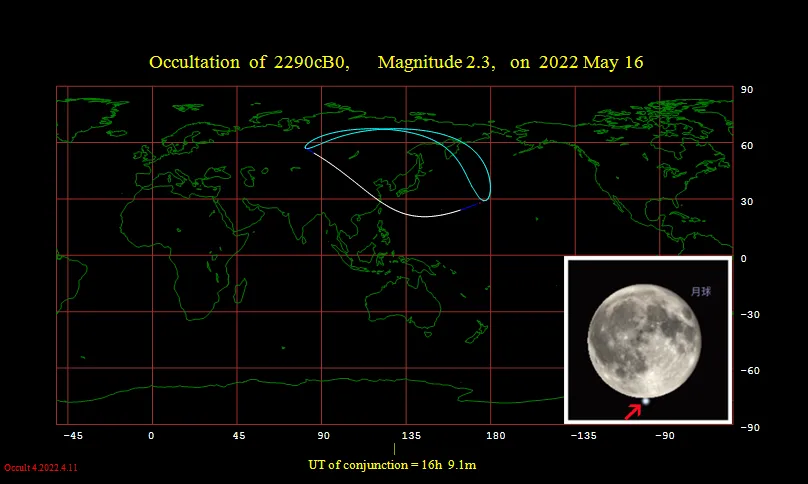

2022/5/16~17 月掩房宿三 ★

由于靠近黄道,天蝎座的房宿三有时被月球和行星(极少)遮挡。5月17日0时前后,月掩房宿三(天蝎座δ星,2.3等),恒星从月球亮缘掩入、暗缘复出。不过由于距离满月只有半天时间,几乎没有黑暗的部分,观测条件也没有太大的差别。用小型天文望远镜较难观察到。

月掩房宿三(非中心) 见掩位置

现 象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩 始 23:24:35 91.56° 60.09°

掩 甚 00:38:35 153.84° 62.23°

掩 终 01:52:42 174.68° 33.63°

R2290 = Dschubba = delta Scorpii = 房宿三

2022/5/17 心宿二合月 ★

5月17日11:19心宿二合月(视赤经16h30m47s),地心所见心宿二在月球以南3.05度的地方。午夜可见于南方附近天空。下一次心宿二合月在6月13日。

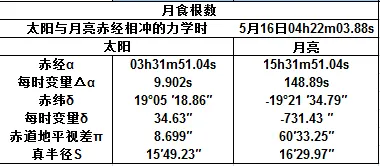

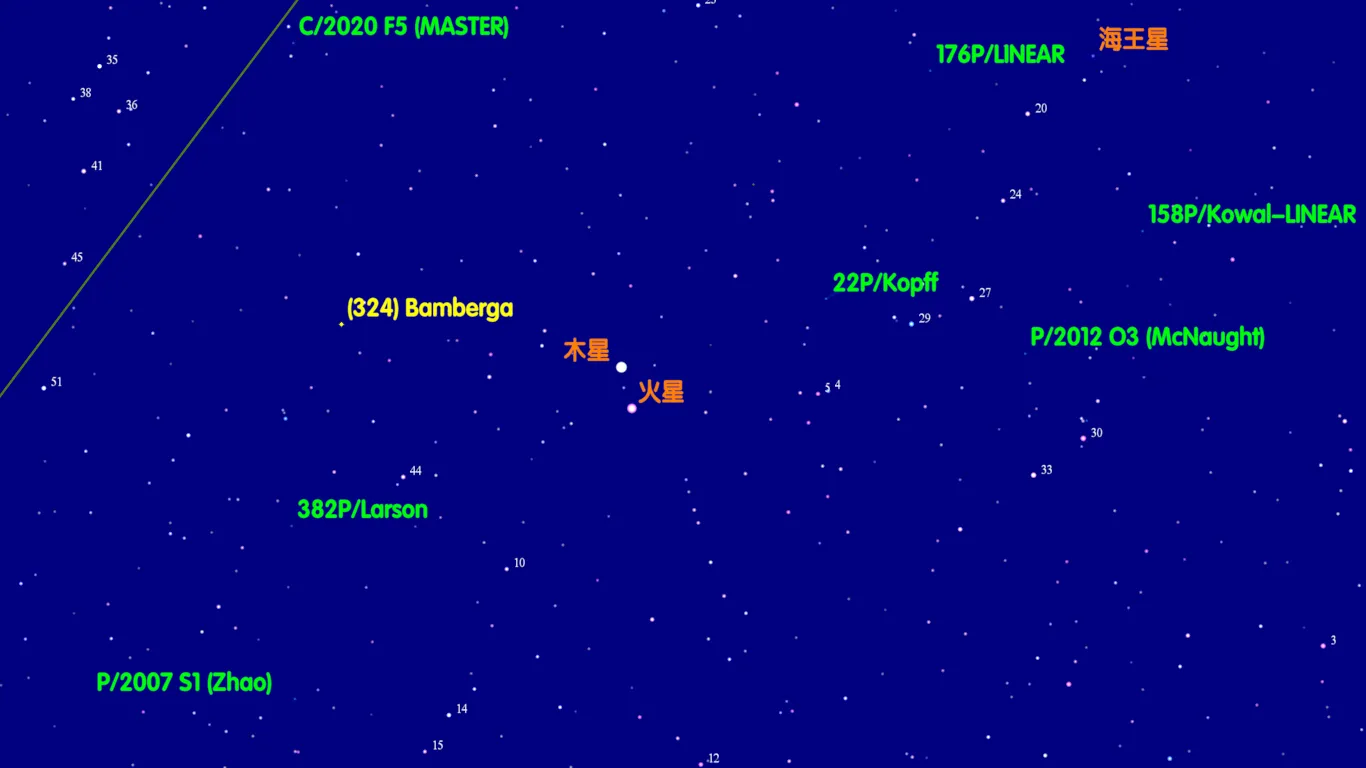

2022/5/18 火星合海王星 ★★★

5月18日(国际博物馆日)07:08火星合海王星(视赤经23h43m25s),地心所见海王星在火星以北仅0.57度,日出前可见于东南方天空。从5月18日到19日,火星和海王星都接近到0.7度以内。由于海王星亮度只有8等,距离0.8等的火星较近,亮度差异较大,因此需要天文望远镜进行观测。下一次火星合海王星发生在2024年4月29日。

2022/5/21 小满 ★

2022年5月21日09时23分小满,太阳到达视黄经60度。小满是夏季的第二个节气。《历书》云:“斗指甲为小满,万物长于此少得盈满,麦至此方小满而未全熟,故名也。”

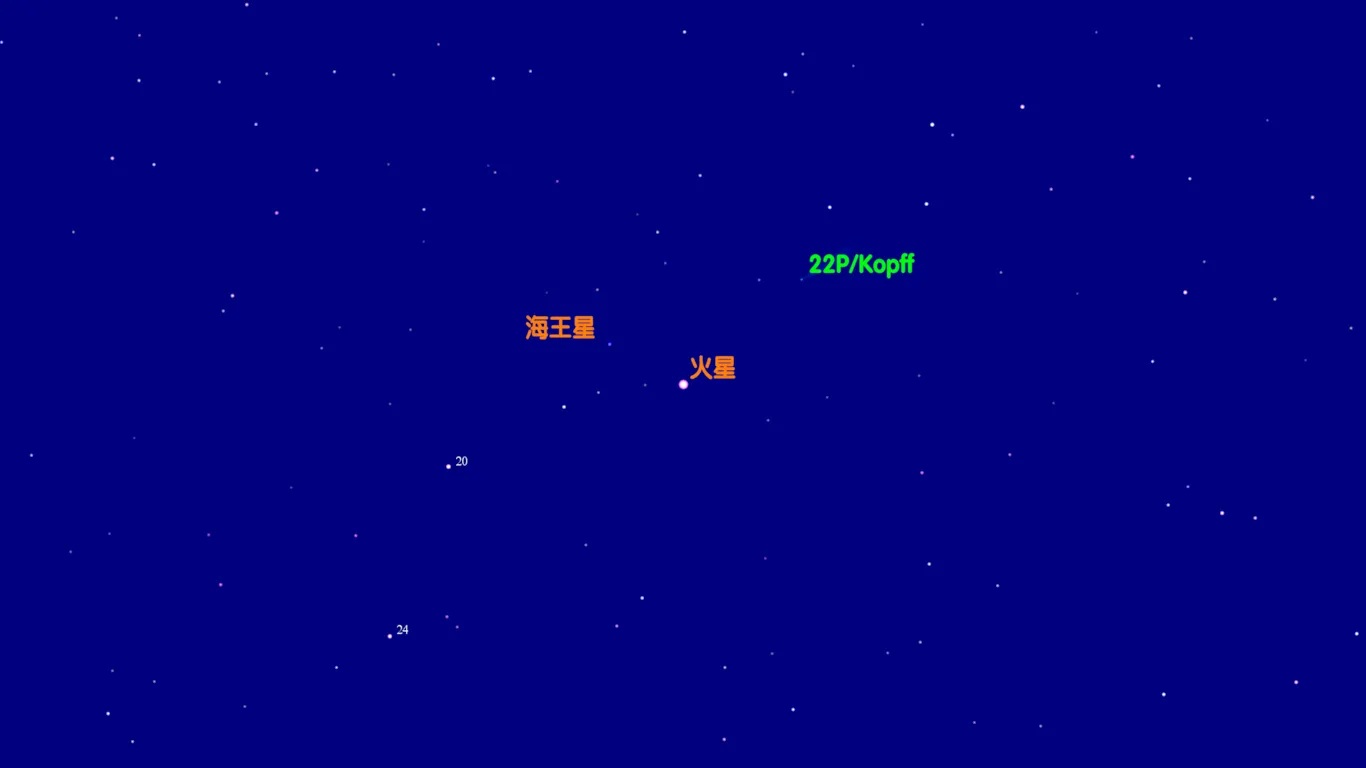

2022/5/22 月掩韩

5月22日2时前后,月掩韩(摩羯座35,5.8等)。掩终现象:恒星从月球暗缘出现。可用小型天文望远镜追踪观测。

月掩韩概况 见掩位置

现 象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩 始 00:51:31 104.14° 10.76°

掩 甚 02:43:24 150.29° 16.06°

掩 终 04:35:11 -157.69° 43.59°

宽:4422公里,掩星时长:91分09秒

2022/5/22 水星下合日(不可见)

内行星合日有上合、下合之分。当内行星位于地球与太阳之间发生的合,叫做下合。5月22日03:18水星下合日(视黄经60°43′06″),地心所见水星在太阳前方以南1.3度的地方。接近太阳,不能看见。合日后由昏星变为晨星。

2022/5/22 土星合月 ★★

5月22日12:43土星合月(视赤经21h51m00s),地心所见土星在月球以北4.46度的地方。在日出前的南方天空,下弦前1天的亏凸月与淡黄色的土星位于摩羯座,用小型天文望远镜还可观察到美丽的土星光环;东边还有金星、木星、火星,都可一并欣赏。下一次土星合月在6月18日。

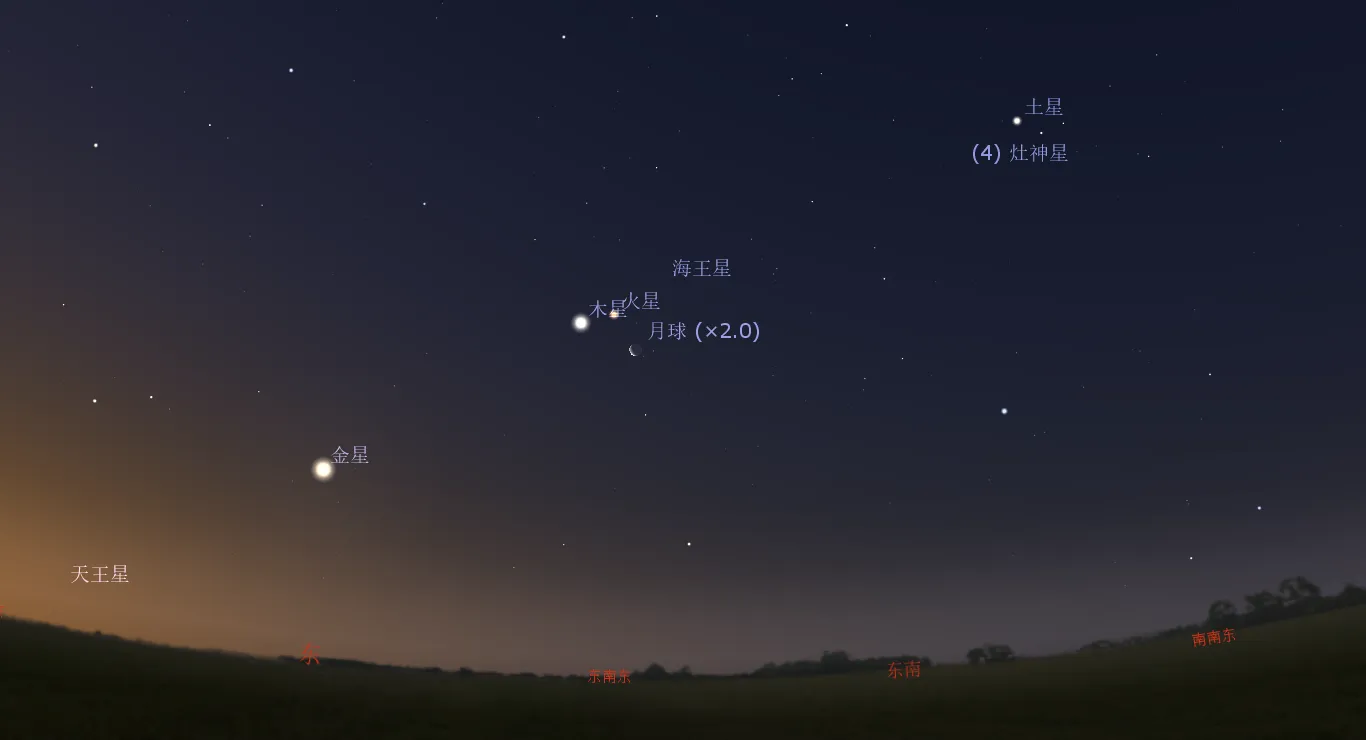

2022/5/25 火星合月 + 木星合月 ★★★

5月24日18:01海王星合月(视赤经23h43m54s),地心所见海王星在月球以北3.67度;25日03:23火星合月(视赤经0h02m17s),地心所见火星在月球以北2.78度;08:02木星合月(视赤经0h11m17s),地心所见木星在月球以北3.25度。25日天亮前朝东方观看,海王星在残月的右上角,火星和木星在残月的左上角。火星和木星的距离约3.8度。火星与月球的距离约3.7度,相当接近。此外,木星与月球的距离约5.7度,有点宽。四颗天体齐聚一堂,其中火星和木星的距离正在缩小。

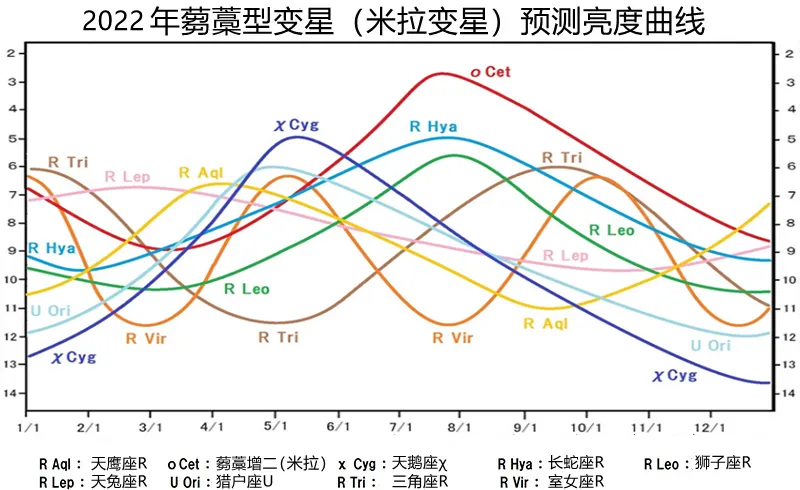

2022/5/25 脉动变星猎户座U星最大亮度

猎户座U星(U Ori,HD 39816)位于猎户座棒子顶端(J2000.0坐标:赤经5h55m49.17s,赤纬+20°10′30.68″),距离我们大约1000光年,自1885年发现它以来,科学家已经对它取得了超过120年的观测资料,亮度变化可从4.8等至13等(均为V波段),但由于它的光变周期长达373天,而猎户座又属于冬季星座,随着时间的推移,它在极大期间会越来越难观测。

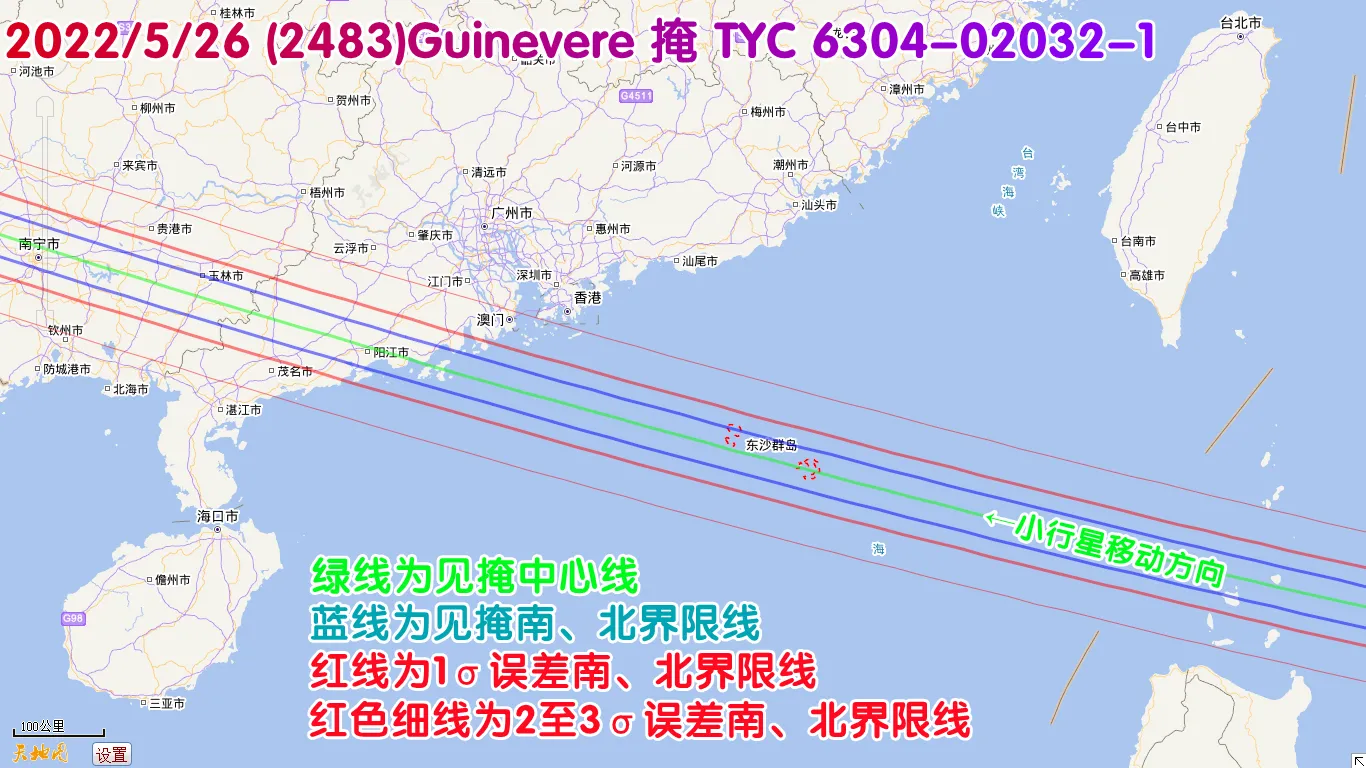

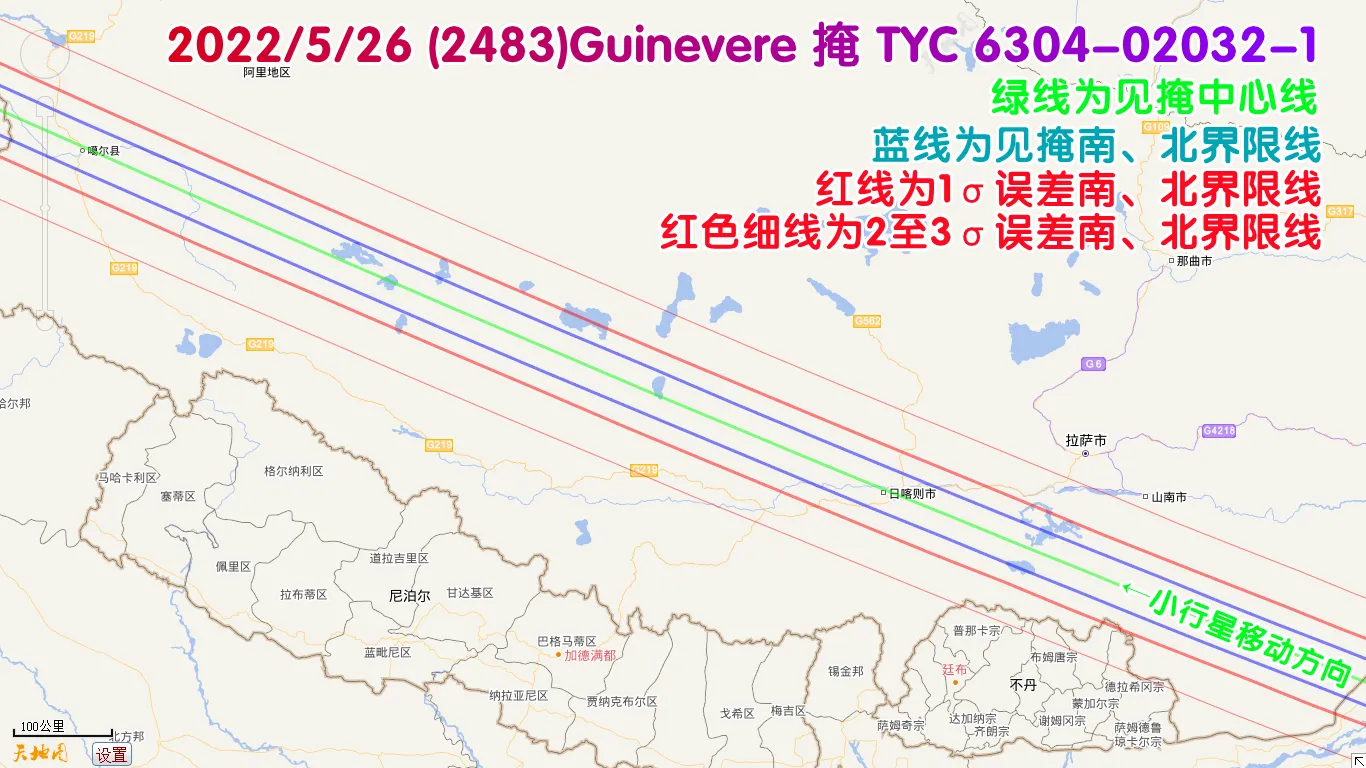

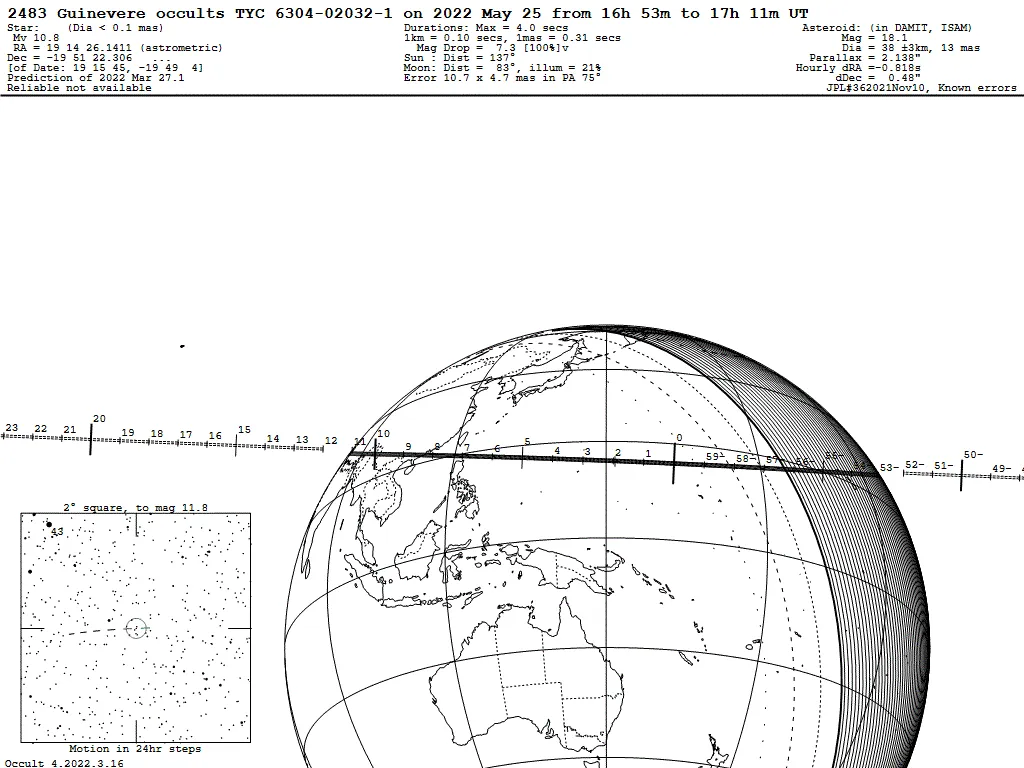

2022/5/26 (2483)Guinevere掩TYC 6304-02032-1(绝好)

小行星在背景星空中移动时,有时会遮掩远方的恒星,这种现象就是小行星掩星。北京时间2022年5月26日1时06分,直径约38km、0.013″,视星等18.1等小行星桂妮维亚(2483)Guinevere掩人马座10.8等恒星TYC 6304-02032-1(J2000.0坐标:赤经19h14m26.141s,赤纬-19°51′22.31″),最长见掩时长4.0秒,减光(亮度下降)7.28等,小行星距离地球4.11350AU,月球在地平线下。须提前熟悉观测目标,在掩星预报中间时刻前5到15分钟开始计时观测,误差勿超过1秒。

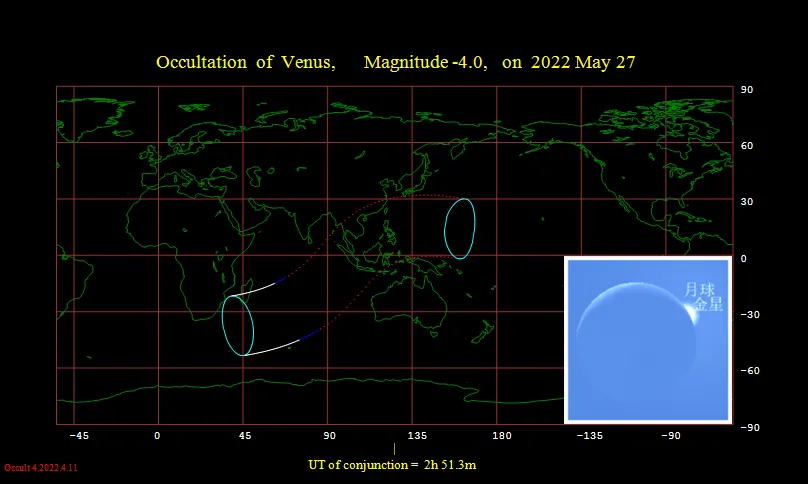

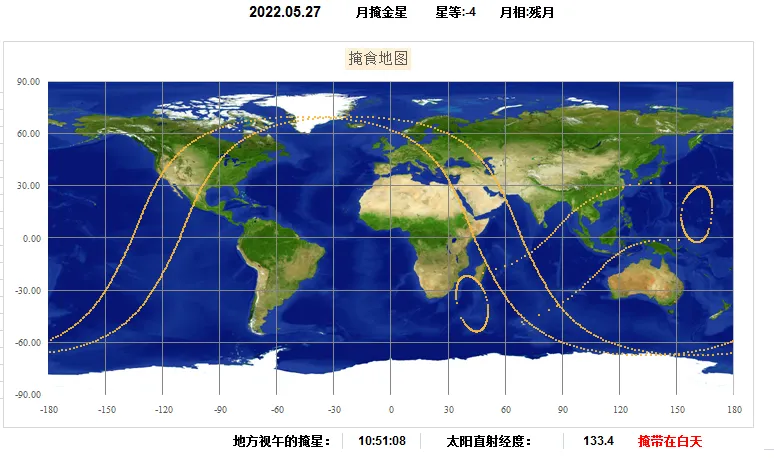

2022/5/27 白昼月掩金星(我国南方可见)★★★

5月27日10:51金星合月(视赤经1h47m51s),地心所见金星在月球以北仅0.2度的地方。如此近的距离,同时发生月掩金星,中国东南沿海、东南亚、马达加斯加岛南部可见。由于发生时间为中午,观测难度较高。建议使用能自动寻星的赤道仪,在事件前一夜定位校正之后,再于白天自动搜寻金星,或日出前找到金星后持续追踪,直到事件发生。

千万注意,一定要躲在阴暗处且小心避开太阳,以免对眼部造成永久性损伤!

月掩金星概况 见掩位置

现 象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩 始 08:34:35 49.91° -34.66°

掩 甚 11:02:32 101.64° -1.21°

掩 终 13:30:32 152.50° 17.12°

宽:3513公里,掩星时长:109分27秒

月掩金星资料,参见IOTA网站:http://www.lunar-occultations.com/iota/planets/0527venus.htm

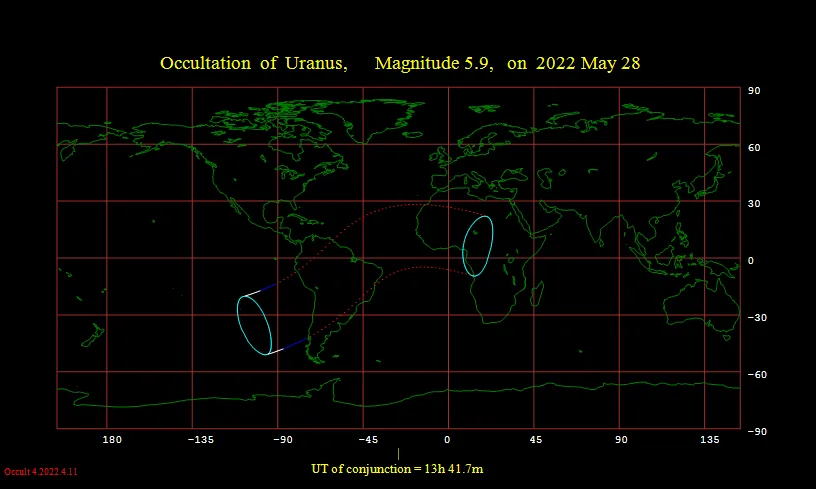

2022/5/28~29 月掩天王星(不可见)

5月28日21:42天王星合月(视赤经2h55m02s),地心所见天王星在月球以北0.25度的地方。再次发生月掩天王星,掩带经过南美洲、非洲西部。接近太阳,难以观测。

月掩天王星概况 见掩位置

现 象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩 始 19:37:54 -96.11° -32.16°

掩 甚 21:52:45 -45.04° 2.56°

掩 终 00:07:39 8.64° 10.03°

宽:3577公里,掩星时长:100分57秒

2022/5/29 火星合木星(小于1度)★★★★★

5月29日08:03:59火星合木星(视赤经0h13m47s),地心所见火星在木星以南0.63度的地方。在5月29日凌晨2时至5时向东看,一颗金色的星星在相对较低的位置映入眼帘,这是木星(-2.3等)。火星(0.7等)在木星的右侧,它们看起来并排。若用天文望远镜观察,可以看到火星的极冠,木星大红斑过境,02:19木卫二进入木星影子里。

翌日30日凌晨,火星将移至木星下方并垂直排列。同样值得一看。

2022/5/31 武仙座τ流星雨极大期(ZHR~Var,今年可能爆发?)★

武仙座τ流星雨(tau Herculids,00061 TAH)出现日期在5月底至6月初,ZHR可变,国际流星组织预测今年可能会迎来爆发。今年没有月光影响(5月30日19:30朔),观测条件很好。流星移动速度特别慢(约每秒16公里),亮度指标r=unknown(未知)。母天体是施瓦斯曼-瓦赫曼3号彗星(73P/Schwassmann-Wachmann,简称SW3,周期5.36年,已分裂)。1995年底观测到SW3解体,产生新的尘埃物质。彗星将在2022年8月25日到达近日点,地球可能会遇到SW3尘埃。然而,流星体的分布尚不清楚。因为还有其他天体(彗星或小行星遗留在轨道上的尘埃碎片)也可能闯入地球大气层,值得在5月28日至6月1日期间收集数据。

*注1:国际天文学联合会(IAU)和国际流星组织(IMO)没有纯粹“武仙座流星雨”的叫法,不要跟二月武仙座流星雨(February Herculids,01175 FHL)混淆了!

*注2:香港天文学会已于2022年5月15日更正中文维基百科为武仙座τ流星雨,并删除“武仙座流星雨”词条。

5月中国各地见月掩星时间表

详细天象

01日 大熊座T星极大(米拉变星,6.613.5等,周期257日)17km/s(慢速)

01日 室女座h流星雨极大期(ZHR<2),室女座h流星雨(h Virginids,00343 HVI)出现日期介在4月24日至5月4日之间,速度

01日 02时42分 金星合木星,金星在木星以南0.25度(瞬时中天经度:-140.68度)

01日 04时28分 朔

01日 04时41分 日偏食,食分0.6393,阿根廷、智利、部分南极大陆以及部分东南太平洋可见

01日 06时 小行星灶神星接近摩羯座γ星垒壁阵三

01日 07时 冥王星留,转为逆行

01日 12时10分 天王星合月,天王星在月球以北0.40度(白昼月掩天王星,经过印度尼西亚、澳大利亚西部)

01日 17时 C/2021 O3 (PanSTARRS)泛星彗星接近昴星团

02日 02时42分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

02日 03时53分 月球过升交点

02日 19时22分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02日 22时18分 水星合月,水星在月球以北1.85度(瞬时中天经度:-15.45度)

03日 16时57分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南7.23度

03日 17时51分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

04日 00时03分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04日 06时 C/2021 O3 (PanSTARRS)泛星彗星接近英仙座ο星卷舌五

05日 00时 月掩谷神星(8.9等),印度可见

05日 11时 月掩育神星(13.3等),北美可见

05日 12时 水星视赤纬最北+23°19′

05日 15时21分 天王星合日,天王星在太阳背后,不可见

05日 20时26分 立夏,太阳视黄经45°,太阳视赤纬+16°20′

05日 20时46分 月球过远地点:405285km,视直径29.5′

05日 21时 C/2021 O3 (PanSTARRS)泛星彗星接近英仙座发射星云NGC 1499加州星云

05日 23时53分 月球视赤纬最北+26°58.0′

06日 01时 小行星灶神星接近摩羯座δ星垒壁阵四

06日 02时 金星过天赤道,进入北半球

06日 16时 宝瓶座η流星雨极大期(ZHR50),宝瓶座η流星雨(eta Aquariids,00031 ETA)出现日期介在4月19日至5月28日之间,速度66km/s(快速),亮度指标r=2.4(中等),母天体1P/Halley哈雷彗星

06日 18时25分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

06日 21时 C/2021 O3 (PanSTARRS)泛星彗星接近英仙座ε星卷舌二

07日 国际天文日(International Astronomy Day)

07日 07时31分 北河三合月,北河三在月球以北2.08度

07日 13时 C/2021 O3 (PanSTARRS)泛星彗星接近英仙座ν星卷舌一

08日 半人马座T星极大(半规则变星,5.68.4等,周期181日)3),天琴座η流星雨(eta Lyrids,00145 ELY)出现日期介在5月3日至5月14日之间,速度

08日 18时48分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09日 02时16分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

09日 08时21分 上弦

09日 23时29分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10日 天琴座η流星雨极大期(ZHR43km/s(中速),亮度指标r=3.0(暗淡)12.1等,周期146日)

10日 03时40分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南5.13度

11日 06时37分 水星留(视赤经04.17h),转为逆行

13日 室女座R星极大(米拉变星,6.1

13日 00时 286P/Christensen克里斯坦森3号彗星通过近日点(周期8.3年,木星族)

13日 05时42分 月球过天赤道,进入南半球

13日 17时59分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

14日 05时29分 角宿一合月,角宿一在月球以南5.09度

14日 18时14分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

15日 18时 月掩氐宿增七(天秤座α1星,5.2等),恒星从月球暗缘掩入

15日 18时 月掩氐宿一(天秤座α2星,2.8等),恒星从月球暗缘掩入

15日 18时33分 金星过远日点,距离太阳0.728天文单位

15日 22时55分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

16日 01时50分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

16日 02时49分 土星西方照,日出时位于南方

16日 07时44分 月球过降交点

16日 12时11分 月全食,食分1.419,大洋洲东部、太平洋东部、北美洲(除北部),南美洲、大西洋、非洲、欧洲西南部及南极洲可见

16日 12时14分 望([美]花月),农历四月十六

16日 22时 月掩冥后星(10.3等),小行星冥后星从月球亮缘掩入、暗缘复出

17日 00时 月掩房宿三(天蝎座δ星,2.3等),恒星从月球亮缘掩入、暗缘复出

17日 03时36分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

17日 11时19分 心宿二合月,心宿二在月球以南3.05度

17日 21时 水星过降交点,日心黄纬0度

17日 23时27分 月球过近地点:360298km,视直径33.2′

18日 01时56分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型,2.13.4等,周期2.87日)14.8等,周期346日)

18日 07时06分 火星合海王星,火星在海王星以南0.57度(瞬时中天经度:133.25度)

18日 11时 月掩喜神星(10.2等),南美洲西南部可见

19日 09时22分 月球视赤纬最南-26°57.8′

20日 17时26分 冥王星合月,冥王星在月球以北2.86度

20日 17时40分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

21日 双鱼座R星极大(米拉变星,7.0

21日 01时 矮行星谷神星接近双子座疏散星团M35鞋扣星团

21日 04时 月掩颖神星(10.9等),南极洲可见

21日 09时23分 小满,太阳视黄经60°,太阳视赤纬+20°09′

21日 22时21分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

22日 02时 月掩韩(摩羯座35,5.8等),恒星从月球暗缘复出

22日 03时18分 水星下合日,水星在太阳与地球之间,不可见

22日 12时43分 土星合月,土星在月球以北4.46度(瞬时中天经度:17.22度)

22日 20时 420P/Hill希尔10号彗星通过近日点(周期13.0年,木星族)

23日 01时25分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

23日 02时43分 下弦

23日 03时02分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

24日 18时01分 海王星合月,海王星在月球以北3.67度(瞬时中天经度:-36.27度)

25日 猎户座U星极大(米拉变星,4.813.0等,周期377日)13.0等,周期268日)

25日 03时23分 火星合月,火星在月球以北2.78度(瞬时中天经度:-172.65度)

25日 08时02分 木星合月,木星在月球以北3.25度(瞬时中天经度:119.79度)

25日 16时 木星过天赤道,进入北半球

25日 21时29分 月球过天赤道,进入北半球

26日 小行星冥后星冲日(10.2等)

26日 09时 火星日心黄纬最南,日心黄纬-1.8度

27日 10时51分 金星合月,金星在月球以北0.20度(白昼月掩金星,中国东南沿海、东南亚、马达加斯加岛南部可见)(瞬时中天经度:99.507度)

27日 21时47分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

28日 06时05分 水星过远日点,距离太阳0.467天文单位

28日 21时42分 天王星合月,天王星在月球以北0.25度(白昼月掩天王星,经过南美洲、非洲西部)(瞬时中天经度:-47.73度)

29日 02时28分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

29日 08时04分 火星合木星,火星在木星以南0.63度(瞬时中天经度:115.94度)

29日 10时33分 月球过升交点

29日 20时53分 水星合月,水星在月球以南3.72度(瞬时中天经度:-20.82度)

30日 00时59分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

30日 03时 P/2012 O3 (McNaught)麦克诺特20号彗星通过近日点(周期9.8年,木星族)

30日 15时 179P/Jedicke詹迪克彗星通过近日点(周期14.4年,木星族)

30日 17时 火星过天赤道,进入北半球

30日 19时30分 朔

30日 23时 土星视赤纬最北+14°09′

30日 23时38分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南7.22度

31日 人马座R星极大(米拉变星,6.7

31日 13时 武仙座τ流星雨极大期(ZHRVar),武仙座τ流星雨(tau Herculids,00061 TAH)出现日期介在5月19日至6月14日之间,母天体73P/Schwassmann–Wachmann施瓦斯曼-瓦赫曼3号彗星(周期5.36年,已分裂),亮度指标r=unknown(未知),速度16km/s(慢速)

*注1:凡称行星合月、恒星合月、行星合恒星、行星合行星,皆指地心视赤经相同;惟合日、冲日则用地心视黄经。

*注2:瞬时中天经度是指行星合月与恒星合月、行星合恒星与行星合行星时,由北极向南极的同一地理经度都能同时看到它们相合时的瞬时中天(纬度不必考虑)。例如2022/5/25/08:02木星合月(视赤经合),地处东经119.79度经线上可以看到它们同时到达中天。中天即是当地的视子午线。详见紫金山天文台官方微信说明。

*注3:部分天象(彗星、流星雨、变星等)由于误差原因,无法精确到分钟(min)。

天象载太阳、月球和行星的动态以及其他天文现象,包括:

(1)行星的地心天象(冲日、合日、方照、留、内行星东西大距以及金星最亮、火星最近地球等)和日心天象(过近日点和远日点、纬度最北和最南、过升交点和过降交点等);

(2)日月食概况;

(3)朔、望、两弦,月球过近地点和远地点;

(4)月掩行星或掩四颗亮恒星(毕宿五即金牛座α星、轩辕十四即狮子座α星、角宿一即室女座α星、心宿二即天蝎座α星),行星合月,行星之间以及行星与五颗亮恒星(除上列四颗外,另加北河三即双子座β星)之间相合。

现把各种天象分别说明如下:

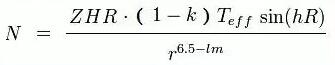

天顶每时出现率(Zenithal Hourly Rate,简称ZHR),是中国天文学会天文学名词审定委员会、全国科学技术名词审定委员会天文学名词审定委员会(统称“天文名词委”)审定发布的天文学专有名词中文译名。假设辐射点位于仰角90度的天顶,在理想情况下,一个肉眼视力能够看到6.5等星的观测者可以看见的流星数量最多的流量值。实际能看见的会低于此一数值。

ZHR不应该翻译成“每小时天顶流星数”,国际流星组织(IMO)没有“ZHN = Zenith Hourly Number(天顶每小时流星数)”、“ZHF = Zenith Hourly Flow(每小时天顶流量)”这一类的词。维基百科和百度百科根据国际流星组织2017年12月21日上架的《2018流星雨日历》中文版开始,将ZHR的中文翻译为“天顶每时出现率”。开源的星空模拟软件Stellarium(虚拟天文馆)亦在最新的0.22.1版本中更新了zh_CN的翻译。

流星数(Number),按照下列公式计算:

其中,N为可见流星数目(颗);Teff为观测时长;K为云量遮盖率(百分比);lm为可见最暗星星的亮度(最佳条件为6.5等,实际需考虑当地光污染因素);hR为流星雨辐射点距地平线的仰角(地平高度);r为亮度指标,r值通常介于2.0(明亮)到3.5(暗淡)之间。

晨昏蒙影:日出前和日没后由高空大气散射太阳光引起的天空发亮的现象称为晨昏蒙影;在日出前的叫做晨光,在日没后的叫做昏影。太阳中心在地平下6°时称为民用晨光始或民用昏影终,这时光线暗淡,需要人工照明。太阳中心在地平下18°时称为天文晨光始或天文昏影终,这时天空完全黑暗,可以看到目视最暗的星。

月相是月球环绕地球公转时,地球、月球、太阳之相对位置的变化,地球上的观测者从不同角度看到月球被太阳照亮的部分,造成月相盈亏圆缺之变化。月相盈亏周期平均是29.530588日,历法中之朔望月源于此。

朔、蛾眉月、上弦、盈凸月、望、亏凸月、下弦,残月分别是月球视黄经超过太阳视黄经0、45、90、135、180、225、270、315度的时刻。

阴历是按月球的月相周期来安排的历法,它的一年有12个朔望月,约354或355日。主要根据月球绕地球运行一周时间为一个月,称为朔望月,大约29.530588日,大月有30日、小月有29日。

月龄是指从新月为起始,在一个朔望月周期内,出现各种月相所经历的天数。月龄的数值通常用带一位小数的数字表示,比如月龄7.4是上弦月,月龄14.8是满月,月龄22.2是下弦月。因此月龄和阴历是有关连的,只不过阴历只显示朔望月每日的整数,而月龄是计算月相所经历的天数,为求更加准确,很多时会显示至小数后一个位(甚至几个位)。如果知道确实的月龄,便能推算出当时月球大致的形状、出没时刻及所在方位。

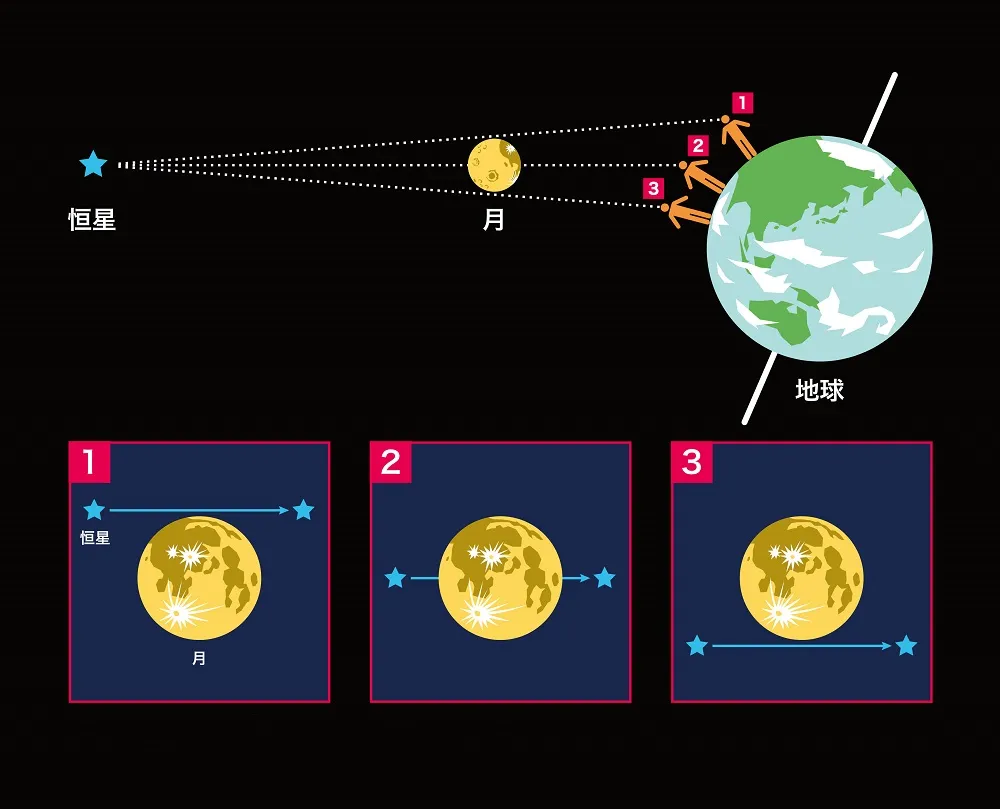

合月、月掩星、行星间和行星与恒星相合****:行星或恒星合月以及行星之间、行星与恒星相合都是指视赤经相合而言。行星在天球上运行的路线以及四颗亮恒星(毕宿五、轩辕十四、角宿一和心宿二)都很接近黄道,因而月球18.6年交点运动周期内有机会掩蔽它们。

月掩星:月球在天空中每月移动一周,每小时约东移半度多,相当于月球的视角直径。月球移动时常将恒星和行星掩蔽起来,这种现象称为月掩星。观测月掩星可以测定观测者的地理坐标、研究双星、测定太阳视差及月球位置等,是业余天文学家感兴趣的观测项目之一。专业天文学家亦需要仰赖月掩射电源来求出射电源的准确位置。

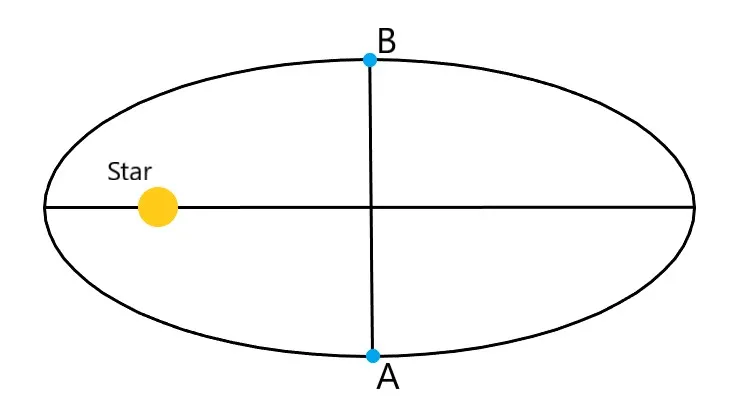

合日和冲日:外行星或小行星视黄经与太阳视黄经相同的时候称为合日,相差180度的时候叫做冲日。内行星(水星和金星)的合日有上合和下合之分,上合是行星在太阳之后,即太阳在内行星与地球之间,下合是行星在太阳之前,即行星在太阳与地球之间,上合的时候,行星是顺行,即行星由西向东移动,下合时是逆行,即行星由东向西移动。行星相邻两次合日(或冲日)的平均间隔称为会和周期,根据行星的平均运动得出行星的会和周期如下:

水星 115.88日 土 星 378.09日

金星 583.92日 天王星 369.66日

火星 779.94日 海王星 367.48日

木星 398.88日 冥王星 366.72日

由于轨道偏心率和摄动的影响,实际间隔与会和周期有一定的差异。

金星最亮:从地球看金星,也像月球一样有盈亏晦明现象。金星约在下合日前后36天,或东大距之后西大距之前35天为最亮。金星的会合周期约为584天,所以它的最亮日期有时全年都没有,有时一年有两次。

关于金星的亮度计算采用下列公式计算:

m=-4.47+5lgrΔ+0.0103i+0.000057i²+0.00000013i³,2.2<i<163.6;

0.98+5lgrΔ-0.0102i,163.6<i<170.2。

i以“度”为单位,r、Δ以“天文单位”为单位。

位相角采用下列公式计算:

设L与B表示其日心的、l与b表示其地心的黄经与黄纬,θ表示太阳的黄经,且将其黄纬略而不计。设在太阳一地球一行星三点所组成的平面三角形内,以σ表示地球所在的角,σ’表示太阳所在的角,则

cosσ=cos(θ-l)cosb

cosσ’=-cos(θ-L)cosB

i=180-(σ-σ’)

σ角是地面观测者所看的行星对于太阳的距角,常小于直角;σ’角在一或二象限内,按其余弦的符号而决定。

距角:是自地球看行星与太阳之间的角度,从太阳向东或向西计算,由0°至180°,但由于行星轨道与黄道有一定的倾斜,行星合日和冲日时,距角不一定恰好是0°或180°。

距角E是用下式计算:

cosE=(R²+△²-r²)/2R△

其中R和r分别是地球和行星的日心向径,△是行星的地心距离。

留:由于地球和行星绕日运动时运行速度和相对位置的不同,行星在天空的视运动有时顺行(自西向东),有时逆行。顺行和逆行之间有一个时刻行星看来是停留不动的,这叫做留。顺行而留,留后逆行叫做顺留;逆行而留,留后顺行叫做逆留。内行星发生在上合日以后,外行星发生在冲日以后。

东大距和西大距:外行星对太阳的角距可以为任何数值,在180度时为冲日。而内行星由于轨道是在地球轨道内侧,所以从地球上看,它们对太阳的角距不能超过某种限度,并且没有冲日现象。内行星在太阳之东(或西)的最大角距称为东(或西)大距。水星在下合日前后约20天达东大距或西大距,由于水星轨道偏心率比较大,最大角距变化在18度28度之间。金星在下合日前后70天左右达东西大距,角距约为46度48度。内行星发生的天象其循环总是这样:下合-留-西大距-上合-东大距-留-下合。

方照:对外行星而言,行星视黄经超过太阳视黄经90度和270度时为方照,在太阳以东90度时称为东方照,在太阳以西90度时为西方照。

过近日点和过远日点:假使不考虑摄动影响,行星的轨道为一椭圆,而太阳在其焦点上,行星在轨道上离太阳最近的一点,称为近日点,最远的一点称为远日点。所列过近日点和过远日点日期是行星向径为极小或极大的日期,也就是已经考虑摄动的影响,这与由平均轨道根数近日点黄经等于0度或180度的日期稍有不同。

行星纬度最南最北:是日心黄纬最南、最北的时刻,最北时黄纬为正,最南时黄纬为负。

预报的时间同时适用于所有东八时区(UTC+08:00)的地方,包括:中国、蒙古、菲律宾、新加坡、马来西亚及文莱。

参考资料:

1、《中国天文年历》科学出版社

2、李广宇、张培瑜著《PMOE2003行星历表框架》,《紫金山天文台台刊》第22卷,3~4期(2003年12月)

3、有趣天文奇观

2022年的天象预报资料,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!https://interesting-sky.china-vo.org/category/year/2022astronomical_events/

★

★

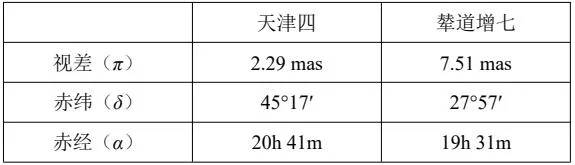

,如果只受限于衍射,哪个望远镜能分辨出更小角度的目标?

,如果只受限于衍射,哪个望远镜能分辨出更小角度的目标?