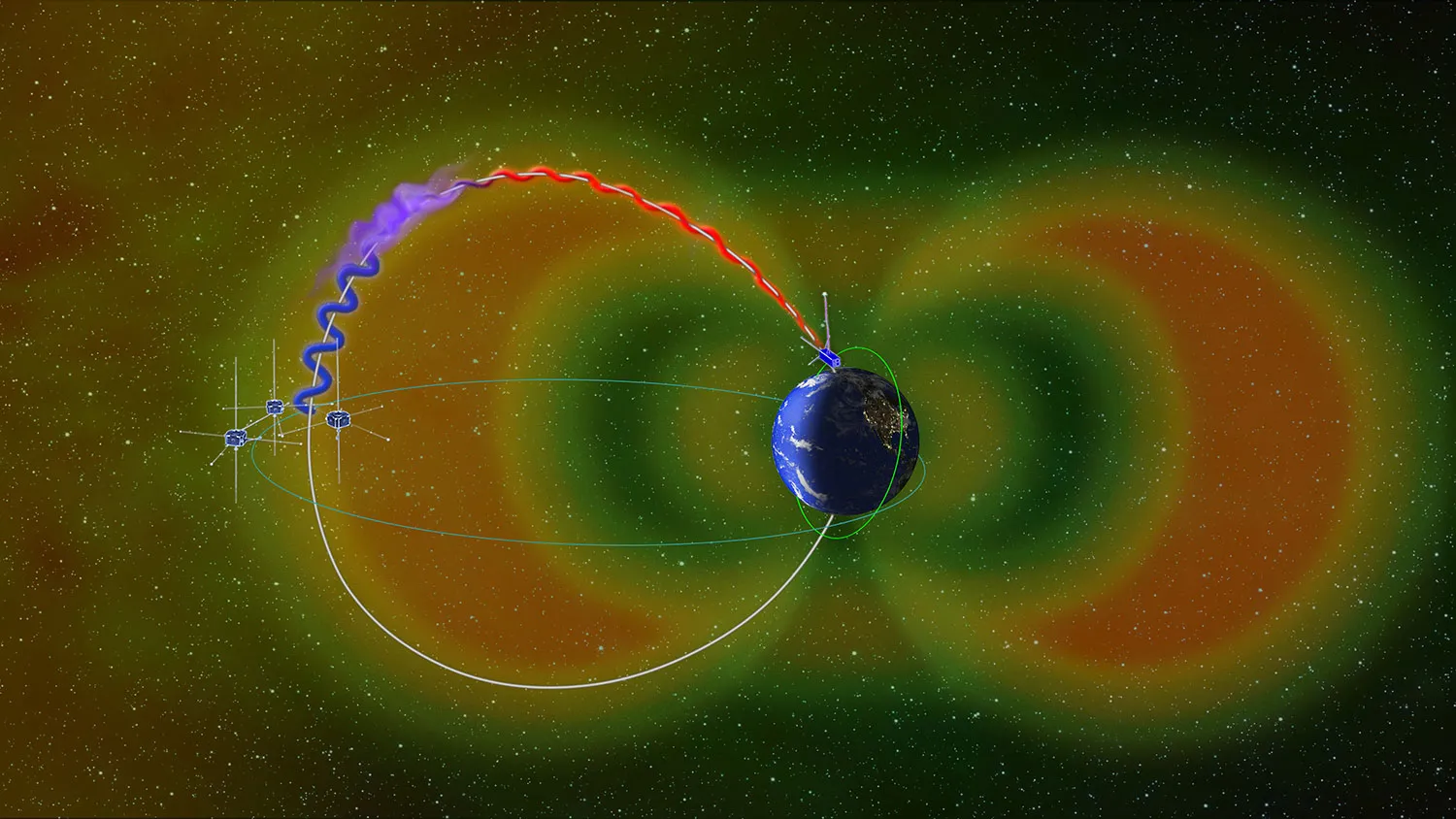

发布单位:香港天文学会 丨 观赏方式:

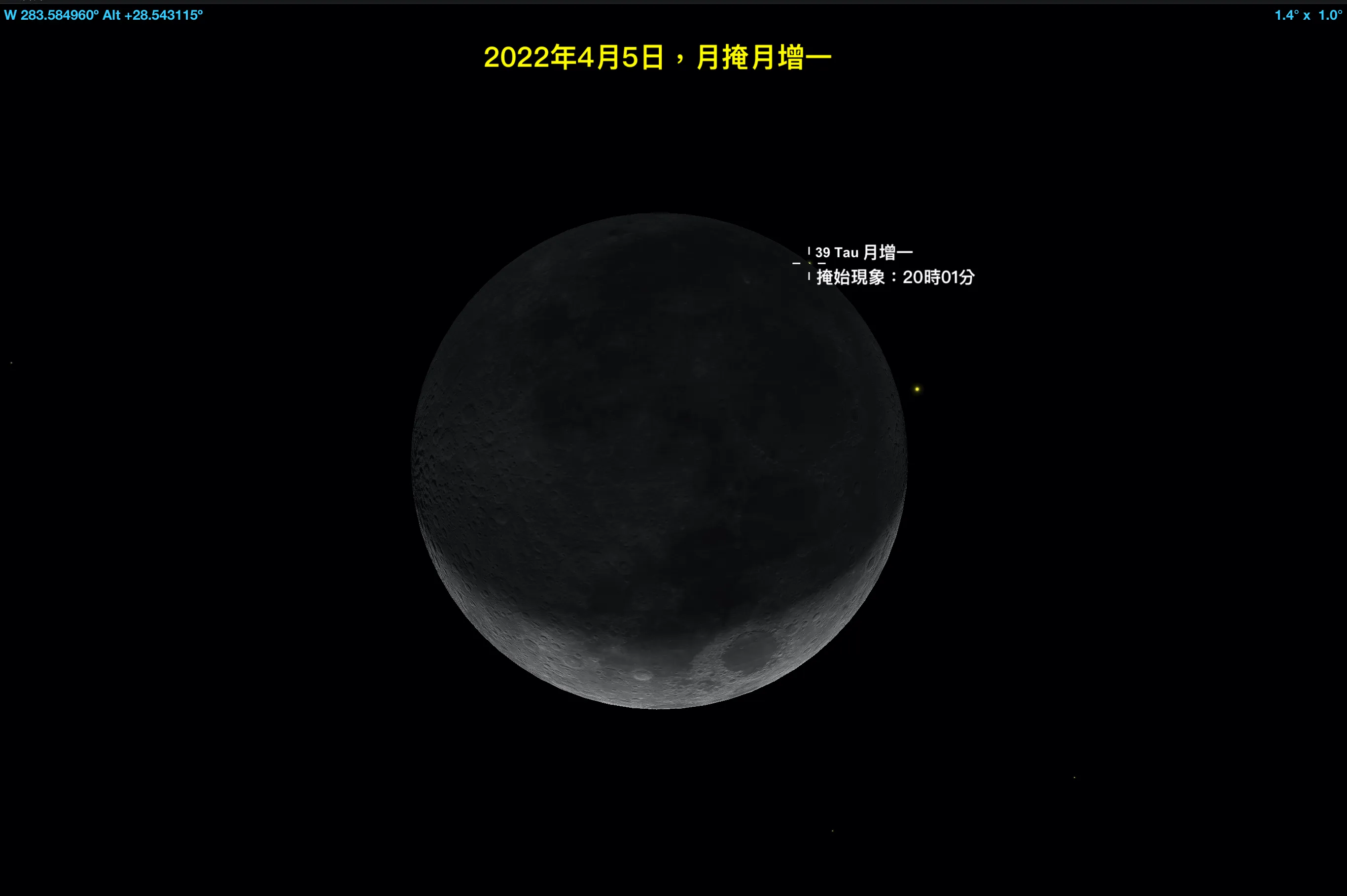

2022年4月5日(农历三月初五,星期二),月掩金牛座5.9等恒星月增一(39 Tauri)。

月增一是四合星。掩始现象:香港20时01分,恒星由月球暗缘消失。香港掩始时月球仰角29度,地平方位284度。

香港所见的月掩月增一模拟影像。Credit: SkySafari

月(Moon star)是中国古代星官之一,属于二十八宿西方七宿的昴宿,在昴宿星团之东,含一颗星,位于现代星座划分的金牛座。

《甘石星经》:「月一星,在昴之南,毕之北。月积在昴、毕,日积在氐、房,自司其行度。」古人认为月在西方出生,所以月积位于西方白虎中间的昴宿内。

有趣的是有学者发现,日星和月星所在位置,刚好把黄道分成两部分,虽然这两部分的黄经差不相同(月至日为175度,日至月为185度),但太阳由月星走到日星,和由日星走到月星所需日数基本上是相同。显示早在汉代,中国人已经知道太阳在黄道的运行速度并不均匀。

清代星表《仪象考成》和《仪象考成续编》增星一颗。(香港天文学会余惠俊)