数据来源:中国科学院紫金山天文台

资料整理:高良超、杨旸

时刻系东经120度标准时(北京时间)

天象包括行星天象(合日、冲日、凌日、大距、行星最接近地球、过远近日点、升降交点、纬度最南最北,以及行星相合、行星合恒星等),月相,月球过远近地点、月掩行星和恒星,日月食,二分二至,彗星,流星雨,变星等诸多天文事件。

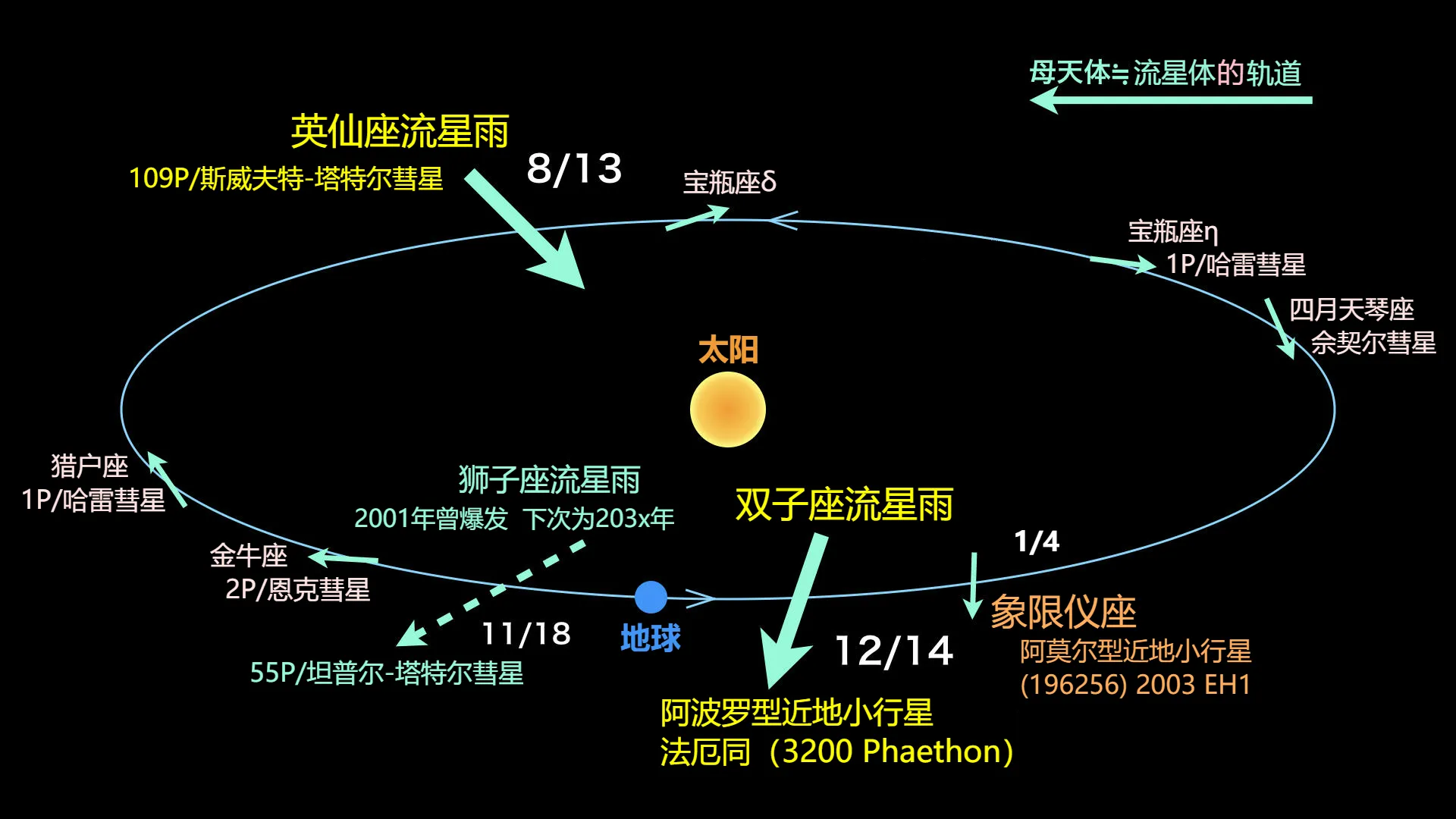

象限仪座流星雨是年度最优秀的流星雨之一,今年的极大期预估发生于1月4日,为朔后的隔天,因不受月光影响,尤对下半夜方出现的象限仪座流星在观测上更加有利!

冬夜星空最大的特色是群星闪耀,1月份日没后即可见到猎户座横躺在的东方天空,正跟金牛座对峙着,再稍晚至20~21点左右时,冬季星座已全部升起,可见东方天空有7颗明亮的1等星,包括金牛座的毕宿五(略带橙色)、御夫座的五车二、双子座的北河三、小犬座的南河三、大犬座的天狼星(夜空中最明亮的恒星)、以及猎户座的参宿七与参宿四(略带橙色,目前亮度稍变暗)。公众夜间若见到户外的夜空晴朗,不妨出门至视野好且安全的地方,利用手机中下载的电子星图软件,抬头试着辨认这几颗亮星,看看能认得多少颗。

太阳系天体动态太阳:由人马座运行至摩羯座。水星:昏星。由人马座经摩羯座回到人马座,14日留之前顺行,之后逆行。上半月日没后可见于西南方附近低空,下半月接近太阳不易看见,视星等-0.7→+5.2→+1.3等,视直径5.8”→10.1” →9.5”。金星:晨星。在人马座逆行,29日留,之后顺行。9日下合,上半月接近太阳不易看见,下半月日出前可见于东偏南方低空,视星等-4.3→-4.2→-4.8等,视直径60.9”→62.7”→50.0”。火星:由蛇夫座移至人马座,顺行。日出前可见于东南方附近低空,视星等+1.5→+1.4等,视直径4.0”→4.3”。木星:在宝瓶座顺行。日没后可见于西南方附近天空,视星等-2.1→-2.0等,视直径35.4”→33.6”。土星:在摩羯座顺行。上半月日没后可见于西南方附近低空,下半月接近太阳不易看见。视星等+0.7等,视直径15.4”→15.2”。天王星:在白羊座逆行,19日留,之后顺行。31日东方照,日没后位于南方附近天空。视星等+5.7→+5.8等,视直径3.6”→3.5”。海王星:在宝瓶座顺行。日没后位于西方附近天空。视星等+7.9等,视直径2.2”。

2022/1/1 火星合月 ★★★

2022年的天文现象始于1月1日04:13火星合月(视赤经16h46m09s),地心所见火星在月球以北0.9度的地方,南极可见月掩火星。元旦黎明前在东南方低空看到。火星亮度约1.5等,月球为朔前两天的极细残月,肉眼可能很难看到。火星右侧可以看到天蝎座的主星心宿二。如果使用视场7度左右的双筒望远镜,可以同时看到三个天体。特别是火星和心宿二,是红星的代表。再过一会迎来日出。愿今年也是美好的一年!

月掩火星概况 地理经度 地理纬度 掩始外切:02:21:56 131.29° -30.61° 掩始内切:02:22:06 131.22° -30.66° 掩 甚:03:53:13 132.00° -78.59° 掩终内切:05:22:07 -47.67° -51.99° 掩终外切:05:22:16 -47.77° -51.95° 宽:3473公里 时长:55分44秒

2022/1/3 C/2021 A1 (Leonard)彗星过近日点

2021年年终天文观测的亮点——C/2021 A1 (Leonard)彗星,将于2022年1月3日通过近日点,开始逐渐远太阳系中心的旅程,所以在地球上所观测的亮度正持续减弱。预估2022年1月份上旬已降至6等,唯有依赖望远镜观看或摄影方式方能见于日没后的西南方低空,中旬以后因其轨道相对位置已移至太阳的后方,无法观测。

2022/1/4 象限仪座流星雨极大期(ZHR~120)★★★★★

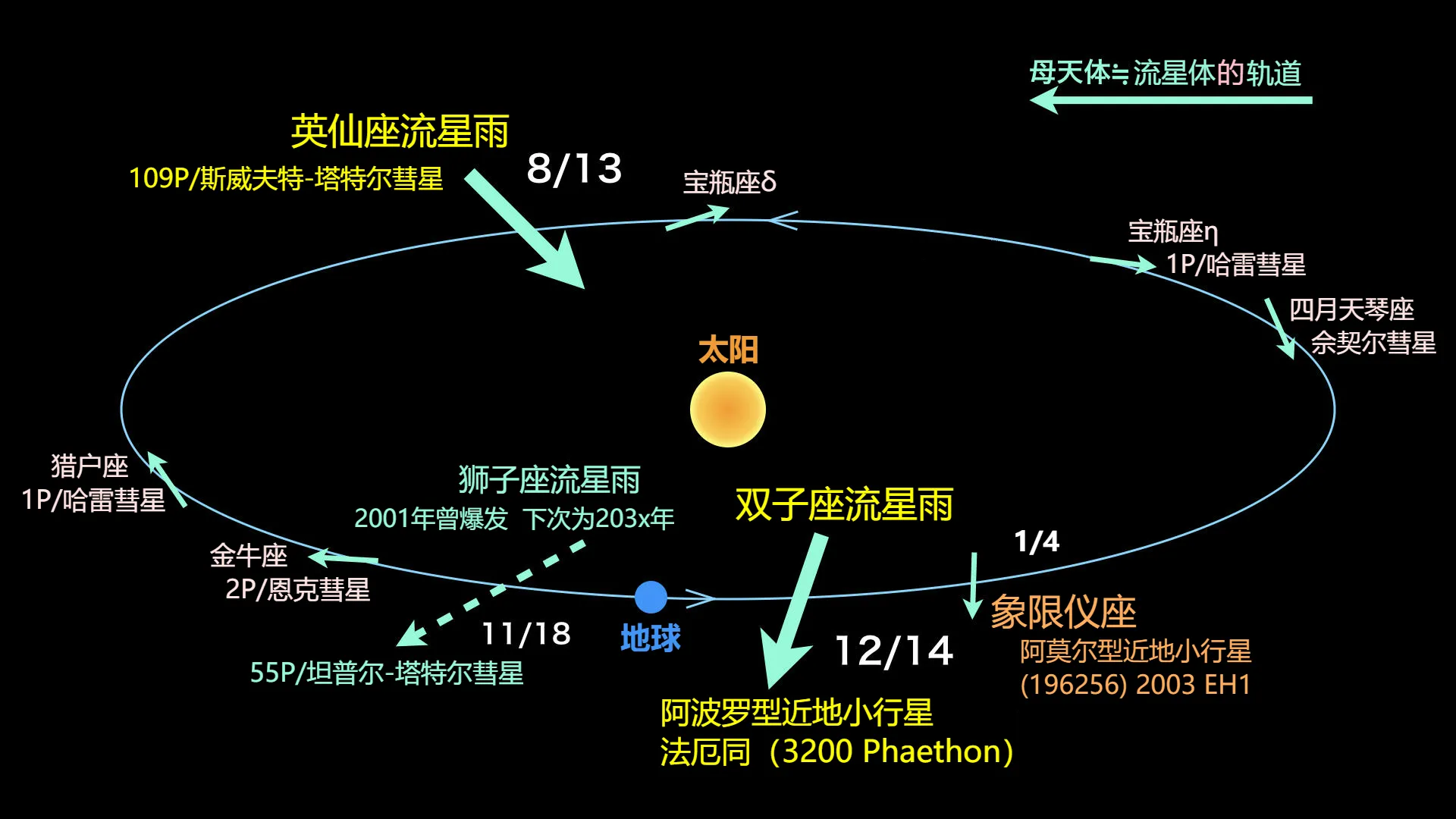

象限仪座流星雨(Quadrantids,00010 QUA)是北半球三大流星雨之一的大型流星雨。国际流星组织(IMO)预测2022年极大期发生于北京时间1月4日凌晨4时40分,天顶每时出现率(ZHR)为120(可能变化60-200)。今年没有月光的影响,条件极佳,1小时可见4060颗流星。辐射点位于牧夫座的头部上方,1月4日约于凌晨0时过后自东北偏北方升起。颜色偏红,速度约41km/s(中速),明亮流星居多。象限仪座流星雨的方向接近垂直,极大时间非常短暂,通常只有几小时,和其他流星雨可以绵延数天的状况不同,有时错过极大期之后,就很难看到象限仪座流星雨的踪迹了。最好把握1月4日天亮前,约凌晨0:00-6:30这段时间来观赏。注意防寒保暖!象限仪座流星雨多数的流星雨是以辐射点所在的星座命名,象限仪座流星雨也不例外,不过这个星座并不在现代的88星座之列。象限仪座(Quandrans Muralis)是过去曾经延用过的星座名,位于武仙座、牧夫座和天龙座间,象限仪座流星雨的辐射点位置是在靠近牧夫座头部之处。

象限仪座流星雨,原名“天龙座流星雨”。为了避免与十月出现的“天龙座流星雨”(现正式名称“十月天龙座流星雨”)混淆,国际天文学联合会(IAU)2009年8月7日在巴西里约热内卢的大会中,投票通过64个流星雨的正式名称,其中包括采用在1922年决议废弃的星座——象限仪座,作为一月天龙座流星雨的替代名称。象限仪座流星雨(Quadrantids,00010 QUA)是国际天文学联合会官方唯一一个采用废弃的星座来命名的流星雨,而不是省略的“象限仪(座)流星雨”。

流星雨命名规则

国际天文学联合会2007年定下流星雨命名规则,确立一套一致的标准,属下的第22委员会2009年开始审定确定了的流星雨名称。单独来源的流星雨(single shower)和复合来源的流星群(shower group)是按照以下方式命名:ids(是identified single shower的字尾)用于单独来源的流星雨。例如:英仙座流星雨(Perseids,00007 PER)、双子座流星雨(Geminids,00004 GEM)、象限仪座流星雨(Quadrantids,00010 QUA),不是“象限仪流星雨”,没有例外。

流星群命名规则

id(是identified shower group的字尾)然后再加Complex用于复合来源的流星群。例如:双鱼座复合流星群( Piscid Complex,00030 PSC),由215/NPI和216/SPI两个流星雨来源组成。牧夫-北冕座复合流星群(Bootid-Coronae Borealid Complex,00332 BCB),由321/TCB、322/LBO、323/XCB三个流星雨来源组成。

流星雨和流星群的组合不同,所以名称不可以互换、不可混淆,对应的星座命名方式也不相同。目前国际天文学联合会将流星区分成24个流星群,112个确定,1个等候确定流星雨,合共有918个流星雨。

2022/1/4 水星合月 ★

1月4日09:21水星合月(视赤经20h19m51s),地心所见水星在月球以北3.12度的地方。日落后朝西南低空观看,在稍低的位置可以看到一个月龄1.9的极细眉月,右侧是亮度约-0.7等的水星,但肉眼很难看到,因为这段时间的暮光仍然很强烈。尝试在日落30分钟后用双筒望远镜挑战看看吧。

2022/1/4 地球过近日点 ★

2022年1月4日14时55分,地球通过轨道近日点:0.983337天文单位、1亿4710万5052公里,太阳视直径32′32″,是年度最大的太阳。比7月4日地球通过远日点时所见的日面视直径大约3.4%。

2022/1/5 土星合月 ★★

1月5日00:47土星合月(视赤经21h00m03s),地心所见土星在月球以北4.20度的地方。日落后朝西南低空观看,月球的下方是亮度为0.7等、呈现淡黄色的土星;上方则是亮度为-2.1等、呈现白色的木星。在暮色中为公众奉献一幕“双星伴月”景象。

2022/1/5 小寒 ★

1月5日17时14分小寒,太阳到达视黄经285度。小寒标志着开始进入一年中最寒冷的日子。

2022/1/6 木星合月 ★★

1月6日08:11木星合月(视赤经22h15m41s),地心所见木星在月球以北4.45度的地方。日落后朝西南低空观看,可以看到一个月龄4的蛾眉月,右侧是一颗-2.1等的木星,两者位于宝瓶座中。下一次木星合月是2月3日。

2022/1/7 水星东大距 ★★★

这次东大距的时间为1月7日19时04分,日距角19.2度、视星等-0.6等。位于摩羯座内,日没后可见于西偏南方低空。借助双筒望远镜在空旷处可以看到,但是高度很低。其上方有土星,稍微远一点还有木星和蛾眉月,可以一并观赏。

2022/1/9 金星下合日

1月9日08:48金星下合日。金星看起来和太阳是同一个方向,按照太阳、金星和地球的顺序排列成一条直线,当然不能观测到了。那么金星会因为下合而和太阳重叠呢?事实并非如此。实际上,它位于太阳以北4.9度的位置,所以并不是没有观测的机会。日落前5分钟,如果使用小型天文望远镜在太阳落下的位置稍靠右侧来寻找视亮度-4.0等、视直径1.0′的金星。千万注意,不要将太阳置于望远镜的视场中!没有把握者,还是不要挑战观测金星,以免对眼部造成损伤!

2022/1/11 天王星合月

1月11日19:27天王星合月(视赤经2h34m11s),地心所见天王星在月球以北1.45度的地方。天王星合月时,地处东经115.8度经线上的人们可以看到天王星与月球视赤经相合,并同时到达中天。日落后朝南方观看,月龄9、上弦后1天的盈凸月位于白羊座,天王星视亮度5.7等,可尝试用双筒或小型天文望远镜来观察。

2022/1/13 (570)Kythera掩UCAC4 552-036264(微光)

小行星在背景星空中移动时,有时会遮掩远方的恒星,这种现象称为小行星掩星。北京时间2022年1月13日23时07分,直径约106.0km,视星等13.53等小行星(570)Kythera掩双子座12.16等恒星UCAC4 552-036264(J2000.0坐标:赤经07h06m56.914s,赤纬+20°12′33.65″),历时7.2秒,减光1.6等,距离月球40°。掩带较宽,经过台湾省北部、福建省南部、江西省南部、广东省北部、湖南省南部、广西壮族自治区北部、贵州省南部、云南省中部等地。须提前熟悉观测目标,在掩星预报中间时刻前5到15分钟开始计时观测,误差勿超过1秒。

2022/1/13~14 月掩金牛座51 + 月掩金牛座56

1月14日凌晨2时左右,月龄11的盈凸月先后遮掩金牛座51(5.6等)、金牛座56(5.3等)。掩始现象:恒星从月球暗缘掩入。可用小型天文望远镜于西方低空观测。

月掩金牛座51概况 地理经度 地理纬度 掩 始:22:42:15 -0.07° 3.46° 掩 甚:00:55:29 49.50° 44.84° 掩 终:03:08:35 128.24° 30.86° 宽:3688公里 时长:84分39秒

月掩金牛座56概况 地理经度 地理纬度 掩 始:23:17:38 -6.46° -2.00° 掩 甚:01:34:47 43.25° 37.59° 掩 终:03:51:52 114.90° 25.29° 宽:3511公里 时长:90分02秒

2022/1/14 月掩诸王五

1月14日傍晚,月掩诸王五(金牛座99,5.8等)。掩始现象:恒星从月球暗缘掩入。可用小型天文望远镜追踪观测。

月掩诸王五概况 地理经度 地理纬度 掩 始:17:40:15 88.24° -5.25° 掩 甚:20:00:02 139.39° 30.71° 掩 终:22:19:47 -157.44° 14.79° 宽:3398公里 时长:96分30秒

2022/1/14~15 月掩诸王四

1月15日凌晨,月掩诸王四(金牛座103,5.5等)。掩始现象:恒星从月球暗缘掩入。可用小型天文望远镜追踪观测。

月掩诸王四概况 地理经度 地理纬度 掩 始:22:29:44 15.26° 1.41° 掩 甚:00:47:14 68.24° 38.92° 掩 终:03:14:41 136.11° 19.41° 宽:3488公里 时长:90分54秒

2022/1/15~16 月掩司怪一

1月16日凌晨,月掩司怪一(金牛座139,4.8等)。掩始现象:恒星从月球暗缘掩入。可用小型天文望远镜追踪观测。

月掩司怪一概况 地理经度 地理纬度 掩 始:21:33:38 43.62° -4.44° 掩 甚:23:53:25 96.45° 25.59° 掩 终:02:13:13 153.17° 3.72° 宽:3376公里 时长:101分10秒

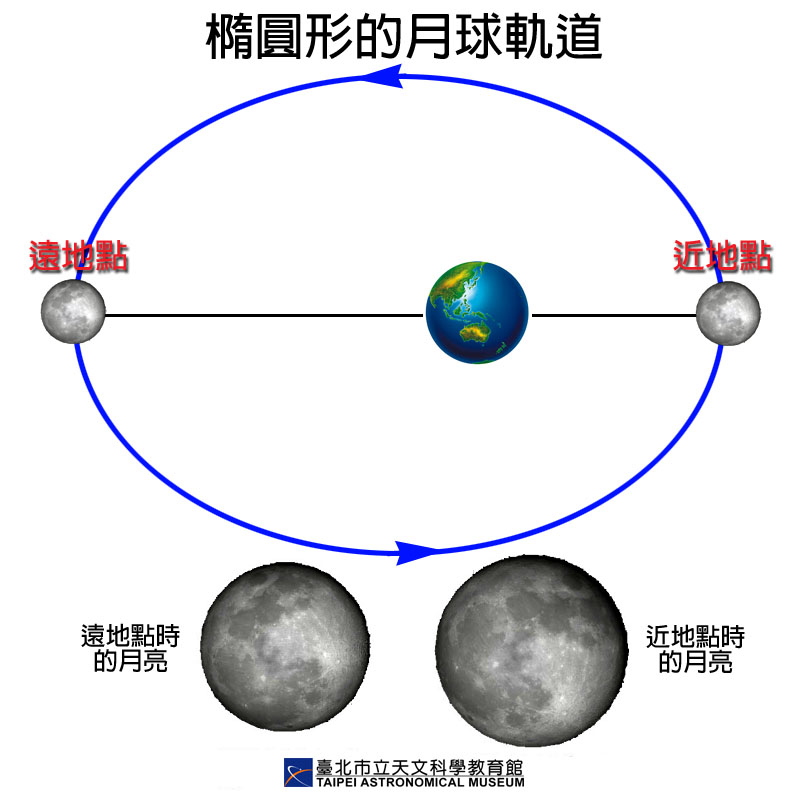

2022/1/18 年度最小满月 ★

1月18日07:48望,年度最小满月,距离地球约40万1023.65公里,月面视直径29.7角分。

2022/1/20 大寒 ★

1月20日10时39分大寒,太阳到达视黄经300度。大寒是一年中最冷的节气。

2022/1/27 月掩氐宿增十三

1月27日凌晨2时左右,月掩氐宿增十三(天秤座28,6.2等)。掩终现象:恒星从月球暗缘复出。可用小型天文望远镜于东南方低空观测。

月掩司氐宿增十三概况 地理经度 地理纬度 掩 始:01:28:37 124.18° 31.78° 掩 甚:03:33:17 177.05° -1.44° 掩 终:05:38:03 -128.27° -5.64° 宽:3546公里 时长:88分52秒

2022/1/28 心宿二合月 ★

1月28日07:28心宿二合月(视赤经16h30m44s),地心所见心宿二在月球以南3.70度的地方。日出前可见于东南方。

2022/1/29 火星合月 ★★

1月29日23:03火星合月(视赤经18h16m11s),地心所见火星在月球以北2.40度的地方,不过此时两者皆位于地平面下而不得见。30日清晨,在东南的低空就能看到明亮的金星。从金星向右移动视线,会看到1.5等的火星。金星和火星的间隔距离约10.2度。月球在火星下面约5.8度远的地方,是朔前两天的细残月。此外,2022年7月22日还发生月掩火星,于12月1日最接近地球。很期待呢!

2022/1/31 天王星东方照

1月31日(除夕)03:32天王星东方照,日落时位于南方。东方照表示该行星位于太阳以东90度的位置,天王星的观测季节即将结束。

1月各地见月掩星时间表

详细天象 01日 元旦 01日 04时13分 火星合月,火星在月球以北0.9度(南极可见月掩火星)(瞬时中天经度:-152.3度)01日 02时25分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星) 02日 01时55分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 02日 06时56分 月球过近地点:358033公里,视直径33.4′ 02日 11时 429P/LINEAR-Hill林尼尔·希尔2号彗星通过近日点(周期6.7年,木星族) 02日 21时35分 月球视赤纬最南-26°18.2′ 03日 02时33分 朔 03日 15时 C/2021 A1 (Leonard)伦纳德彗星通过近日点 03日 16时09分 金星合月,金星在月球以北7.53度(瞬时中天经度:67.9度)03日 23时35分 冥王星合月,冥王星在月球以北2.52度 04日 04时40分 象限仪座流星雨极大期(ZHR120),象限仪座流星雨(Quadrantids,00010 QUA)是年度三大流星雨之一,活动日期介在12月28日至1月12日之间,亮度指标r=2.1(明亮),速度41km/s(中速),母天体2003 EH1小行星 04日 09时21分 水星合月,水星在月球以北3.12度(瞬时中天经度:-179.3度)04日 14时55分 地球过近日点:0.983337天文单位、1亿4710万5052公里,太阳视直径32′32″ 04日 17时38分 小行星虹神星(7 Iris)最近地球:1.093738天文单位,视亮度7.9等 05日 00时47分 土星合月,土星在月球以北4.20度(瞬时中天经度:-41.2度)05日 15时59分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 05日 17时14分 小寒,太阳视黄经285°,太阳视赤纬-22°36′ 06日 08时11分 木星合月,木星在月球以北4.45度(瞬时中天经度:-134.2度)06日 20时40分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 07日 17时46分 海王星合月,海王星在月球以北4.08度(瞬时中天经度:98.4度)07日 19时04分 水星东大距,日距角19.2度,视亮度-0.6等,视直径6.8″ 08日 御夫座R星极大(米拉变星,6.713.9等,周期458日) 08日 01时22分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 08日 01时58分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星) 09日 01时02分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型) 09日 02时 181P/Shoemaker-Levy舒梅克·李维6号彗星通过近日点(周期7.6年,木星族) 09日 06时51分 月球过天赤道,进入北半球 09日 08时48分 金星下合日,金星在太阳与地球之间,不可见 09日 23时 C/2019 L3 (ATLAS)阿特拉斯彗星通过近日点 10日 飞马座S星极大(米拉变星,6.913.8等,周期319日) 10日 02时11分 上弦 11日 大熊座S星极大(米拉变星,7.112.7等,周期226日) 11日 15时 水星过升交点,日心黄纬0度 11日 19时27分 天王星合月,天王星在月球以北1.45度(瞬时中天经度:115.8度)11日 21时51分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型) 11日 23时 104P/Kowal科瓦尔2号彗星通过近日点(周期5.7年,木星族) 12日 10时 P/2021 R5 (Rankin)兰金彗星通过近日点(周期10.5年,木星族) 12日 20时07分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 13日 12时19分 月球过升交点 14日 麒麟座SY星极大(米拉变星,7.014.6等,周期423日) 14日 00时 152P/Helin-Lawrence彗星通过近日点(周期9.5年,木星族) 14日 00时48分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 14日 01时 205P/Giacobini贾可比尼彗星通过近日点(周期6.7年,木星族) 14日 02时 月掩金牛座51(5.6等),恒星从月球暗缘掩入 14日 04时 422P/Christensen克里斯滕森11号彗星通过近日点(周期15.9年,木星族) 14日 09时03分 水星留(视赤经20.84h),转为逆行 14日 09时35分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南6.46度 14日 17时26分 月球过远地点:405805公里,视直径29.4′ 14日 18时 月掩诸王五(金牛座99,5.8等),恒星从月球暗缘掩入 14日 18时40分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型) 15日 武仙座W星极大(7.614.4等,周期280日) 15日 01时31分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星) 15日 01时45分 月掩诸王四(金牛座103,5.5等),恒星从月球暗缘掩入 15日 05时29分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 16日 00时 月掩司怪一(金牛座139,4.8等),恒星从月球暗缘掩入 16日 07时13分 水星过近日点,距离太阳0.308天文单位 16日 18时18分 月球视赤纬最北+26°18.5′ 17日 08时 天王星视赤纬最南-14°42′ 18日 小熊座γ流星雨极大期(ZHR3),小熊座γ流星雨(gamma Ursae Minorids,00404 GUM)活动日期介在1月10日至1月22日之间,亮度指标r=3.0(暗淡),速度31km/s(慢速) 18日 00时13分 北河三合月,北河三在月球以北2.63度 18日 07时48分 望,年度最小满月,距离地球401023.65公里,视直径29.7’ 18日 19时33分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 19日 天龙座R星极大(米拉变星,6.713.2等,周期246日) 19日 仙后座R星极大(米拉变星,4.713.5等,周期430日) 19日 天鹅座RT星极大(米拉变星,6.013.1等,周期190日) 19日 03时52分 天王星留(视赤经02.57h),转为顺行 20日 00时14分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 20日 10时 水星视赤纬最北+15°56′ 20日 10时39分 大寒,太阳视黄经300°,太阳视赤纬-20°09′ 20日 19时00分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.91度 21日 麒麟座V星极大(米拉变星,6.013.9等,周期340日) 21日 04时55分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 22日 鹿豹座R星极大(米拉变星,7.014.4等,周期270日) 22日 鹿豹座X星极大(米拉变星,7.414.2等,周期144日) 22日 01时04分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星) 23日 05时12分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型) 23日 13时47分 金星过近日点,距离太阳0.718天文单位 23日 18时28分 水星下合日,水星在太阳与地球之间,不可见 23日 22时32分 月球过天赤道,进入南半球 24日 18时59分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 24日 21时59分 角宿一合月,角宿一在月球以南5.51度 25日 21时41分 下弦 25日 23时40分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 26日 08时 火星从M8礁湖星云与M20三叶星云之间通过 26日 09时 C/2021 Q3 (ATLAS)阿特拉斯彗星通过近日点 26日 12时 水星日心黄纬最北,日心黄纬+7.0度 26日 19时 C/2021 U5 (Catalina)卡特琳娜彗星通过近日点 26日 19时 金星视赤纬最北+16°10′ 27日 02时 月掩氐宿增十三(天秤座28,6.2等),恒星从月球暗缘复出 27日 14时14分 月球过降交点 27日 20时 火星视赤纬最南-23°51′ 28日 04时 月掩M80球状星团,俄罗斯堪察加半岛可见 28日 07时28分 心宿二合月,心宿二在月球以南3.71度 29日 15时59分 金星留(视赤经18.76h),转为顺行 28日 07时28分 心宿二合月,心宿二在月球以南3.70度 29日 23时03分 火星合月,火星在月球以北2.40度(瞬时中天经度:-80.7度)30日 07时23分 月球视赤纬最南-26°22.0′ 30日 09时50分 金星合月,金星在月球以北10.15度(瞬时中天经度:124.7度)30日 15时11分 月球过近地点:362252公里,视直径33.0′ 30日 18时25分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 31日 半人马座T星极大(半规则变星,5.68.4等,周期181日) 31日 03时32分 天王星东方照,日落时位于南方 31日 08时18分 水星合月,水星在月球以北7.57度(瞬时中天经度:162.1度)31日 11时56分 冥王星合月,冥王星在月球以北2.53度 31日 23时07分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星) 31日 23时36分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

*注1:凡称行星合月、恒星合月、行星合恒星、行星合行星,皆指地心视赤经相同;惟合日、冲日则用地心视黄经。

*注2:瞬时中天经度是指行星合月与恒星合月、行星合恒星与行星合行星时,由北极向南极的同一地理经度都能同时看到它们相合时的瞬时中天(纬度不必考虑)。例如2022/1/11/19:27天王星合月(视赤经合),地处东经115.8度经线上可以看到它们同时到达中天。中天即是当地的视子午线。详见紫金山天文台官方微信说明。

天象载太阳、月球和行星的动态以及其他天文现象,包括:

(1)行星的地心天象(冲日、合日、方照、留、内行星东西大距以及金星最亮、火星最近地球等)和日心天象(过近日点和远日点、纬度最北和最南、过升交点和过降交点等);

(2)日月食概况;

(3)朔、望、两弦,月球过近地点和远地点;

(4)月掩行星或掩四颗亮恒星(毕宿五即金牛座α星、轩辕十四即狮子座α星、角宿一即室女座α星、心宿二即天蝎座α星),行星合月,行星之间以及行星与五颗亮恒星(除上列四颗外,另加北河三β星)之间相合。

现把各种天象分别说明如下:

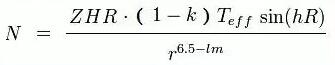

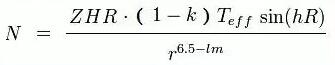

天顶每时出现率(Zenithal Hourly Rate,简称ZHR),是中国天文学会天文学名词审定委员会、全国科学技术名词审定委员会天文学名词审定委员会(统称“天文名词委”)审定发布的天文学专有名词中文译名。假设辐射点位于仰角90度的天顶,在理想情况下,一个肉眼视力能够看到6.5等星的观测者可以看见的流星数量最多的流量值。实际能看见的会低于此一数值。ZHR不应该翻译成“每小时天顶流星数”,国际流星组织(IMO)没有“ZHN = Zenith Hourly Number(天顶每小时流星数)”、“ZHF = Zenith Hourly Flow(每小时天顶流量)”这一类的词。维基百科和百度百科按照国际流星组织2017年12月21日上架的《2018流星雨日历》中文版开始,将ZHR的中文翻译为“天顶每时出现率”。开源的星空模拟软件Stellarium(虚拟天文馆)亦在最新的0.21.2版本中更新了zh_CN的翻译。 可见流星数(Number),采用下列公式计算:

其中,N为可见流星数目(颗);Teff为观测时长;K为云量遮盖率(百分比);lm为可见最暗星星的亮度(最佳条件为6.5等,实际需考虑当地光污染因素);hR为流星雨辐射点距地平线的仰角(地平高度);r为亮度指标,r值通常介于2.0(明亮)到3.5(暗淡)之间。

合月、月掩星、行星间和行星与恒星相合****:行星或恒星合月以及行星之间、行星与恒星相合都是指视赤经相合而言。行星在天球上运行的路线以及四颗亮恒星(毕宿五、轩辕十四、角宿一和心宿二)都很接近黄道,因而月球18.6年交点运动周期内有机会掩蔽它们。

月掩星:月球在天空中每月移动一周,每小时约东移半度多,相当于月球的视角直径。月球移动时常将恒星和行星掩蔽起来,这种现象称为月掩星。观测月掩星可以测定观测者的地理坐标、研究双星、测定太阳视差及月球位置等,是业余天文学家感兴趣的观测项目之一。专业天文学家亦需要仰赖月掩射电源来求出射电源的准确位置。

阴历是按月球的月相周期来安排的历法,它的一年有12个朔望月,约354或355日。主要根据月球绕地球运行一周时间为一个月,称为朔望月,大约29.530588日,大月有30日、小月有29日。

月相是月球环绕地球公转时,地球、月球、太阳之相对位置的变化,地球上的观测者从不同角度看到月球被太阳照亮的部分,造成月相盈亏圆缺之变化。月相盈亏周期平均是29.530588日,历法中之朔望月源于此。

朔、蛾眉月、上弦、盈凸月、望、亏凸月、下弦,残月分别是月球视黄经超过太阳视黄经0、45、90、135、180、225、270、315度的时刻。

月龄是指从新月为起始,在一个朔望月周期内,出现各种月相所经历的天数。月龄的数值通常用带一位小数的数字表示,比如月龄7.4是上弦月,月龄14.8是满月,月龄22.2是下弦月。因此月龄和阴历是有关连的,只不过阴历只显示朔望月每日的整数,而月龄是计算月相所经历的天数,为求更加准确,很多时会显示至小数后一个位(甚至几个位)。如果知道确实的月龄,便能推算出当时月球大致的形状、出没时刻及所在方位。

合日和冲日:外行星或小行星视黄经与太阳视黄经相同的时候称为合日,相差180度的时候叫做冲日。内行星(水星和金星)的合日有上合和下合之分,上合是行星在太阳之后,即太阳在内行星与地球之间,下合是行星在太阳之前,即行星在太阳与地球之间,上合的时候,行星是顺行,即行星由西向东移动,下合时是逆行,即行星由东向西移动。行星相邻两次合日(或冲日)的平均间隔称为会和周期,根据行星的平均运动得出行星的会和周期如下:

水星 115.88日 土 星 378.09日 金星 583.92日 天王星 369.66日 火星 779.94日 海王星 367.48日 木星 398.88日 冥王星 366.72日

由于轨道偏心率和摄动的影响,实际间隔与会和周期有一定的差异。

留:由于地球和行星绕日运动时运行速度和相对位置的不同,行星在天空的视运动有时顺行(自西向东),有时逆行。顺行和逆行之间有一个时刻行星看来是停留不动的,这叫做留。顺行而留,留后逆行叫做顺留;逆行而留,留后顺行叫做逆留。内行星发生在上合日以后,外行星发生在冲日以后。

东大距和西大距:外行星对太阳的角距可以为任何数值,在180度时为冲日。而内行星由于轨道是在地球轨道内侧,所以从地球上看,它们对太阳的角距不能超过某种限度,并且没有冲日现象。内行星在太阳之东(或西)的最大角距称为东(或西)大距。水星在下合日前后约20天达东大距或西大距,由于水星轨道偏心率比较大,最大角距变化在18度28度之间。金星在下合日前后70天左右达东西大距,角距约为46度48度。内行星发生的天象其循环总是这样:下合-留-西大距-上合-东大距-留-下合。

金星最亮:从地球看金星,也像月球一样有盈亏晦明现象。金星约在下合日前后36天,或东大距之后西大距之前35天为最亮。金星的会合周期约为584天,所以它的最亮日期有时全年都没有,有时一年有两次。 关于金星的亮度计算采用下列公式计算: m=-4.47+5lgrΔ+0.0103i+0.000057i²+0.00000013i³,2.2<i<163.6; 0.98+5lgrΔ-0.0102i,163.6<i<170.2。 i以“度”为单位,r、Δ以“天文单位”为单位。 位相角采用下列公式计算: 设L与B表示其日心的、l与b表示其地心的黄经与黄纬,θ表示太阳的黄经,且将其黄纬略而不计。设在太阳一地球一行星三点所组成的平面三角形内,以σ表示地球所在的角,σ’表示太阳所在的角,则 cosσ=cos(θ-l)cosb cosσ’=-cos(θ-L)cosB i=180-(σ-σ’) σ角是地面观测者所看的行星对于太阳的距角,常小于直角;σ’角在一或二象限内,按其余弦的符号而决定。

方照:对外行星而言,行星视黄经超过太阳视黄经90度和270度时为方照,在太阳以东90度时称为东方照,在太阳以西90度时为西方照。

距角:是自地球看行星与太阳之间的角度,从太阳向东或向西计算,由0°至180°,但由于行星轨道与黄道有一定的倾斜,行星合日和冲日时,距角不一定恰好是0°或180°。

距角E是用下式计算:

cosE=(R²+△²-r²)/2R△

其中R和r分别是地球和行星的日心向径,△是行星的地心距离。

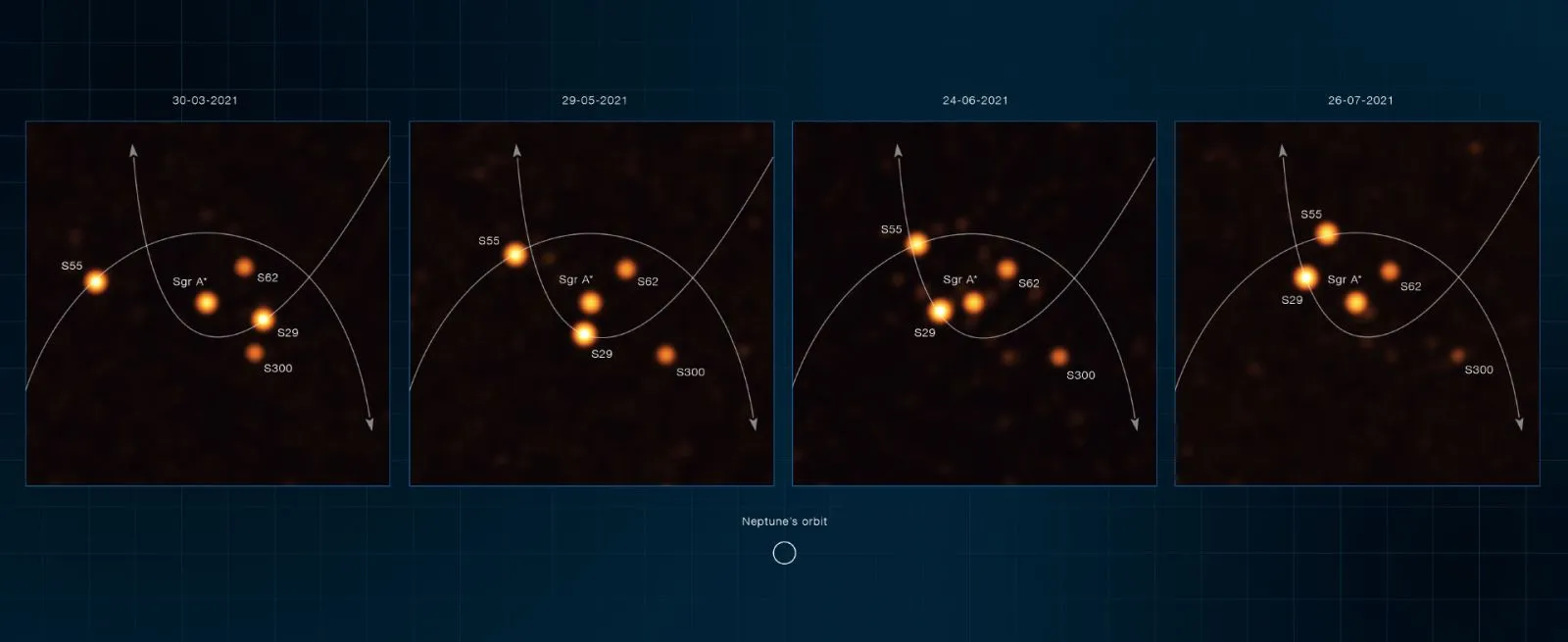

过近日点和过远日点:假使不考虑摄动影响,行星的轨道为一椭圆,而太阳在其焦点上,行星在轨道上离太阳最近的一点,称为近日点,最远的一点称为远日点。所列过近日点和过远日点日期是行星向径为极小或极大的日期,也就是已经考虑摄动的影响,这与由平均轨道根数近日点黄经等于0度或180度的日期稍有不同。

行星纬度最南最北:是日心黄纬最南、最北的时刻,最北时黄纬为正,最南时黄纬为负。

晨昏蒙影:日出前和日没后由高空大气散射太阳光引起的天空发亮的现象称为晨昏蒙影;在日出前的叫做晨光,在日没后的叫做昏影。太阳中心在地平下6°时称为民用晨光始或民用昏影终,这时光线暗淡,需要人工照明。太阳中心在地平下18°时称为天文晨光始或天文昏影终,这时天空完全黑暗,可以看到目视最暗的星。

预报的时间同时适用于所有东八时区(UTC+08:00)的地方,包括:中国、蒙古、菲律宾、新加坡、马来西亚及文莱。

参考资料: 1、《中国天文年历》科学出版社 2、李广宇、张培瑜著《PMOE2003行星历表框架》,《紫金山天文台台刊》第22卷,3~4期(2003年12月) 3、JPL-DE405历表 4、有趣天文奇观

2022年的天象预报资料,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!https://interesting-sky.china-vo.org/category/year/2022astronomical_events/

★★

12月12日前为日出前可见,12月14日后为日落后可见 ★★★★

12月12日前为日出前可见,12月14日后为日落后可见 ★★★★