2020年广东省中小学生天文知识竞赛试题(低年组)

注意事项:

1、本卷为闭卷考试,请答卷人按照自己的真实水平独立完成。

2、选择题全部为单项选择,考生直接在试题页面中点选一个最接近正确的答案,答错不扣分。

3、总分100分,每题2分,考试时间100分钟。

4、本场考试允许使用不具编程功能的计算器。

5、考试过程中不得切出考试页面,否则平台将自动收卷。

6、比赛结果在广东天文学会网站和微信公众号公布。

Part 1. 天文热点

1. 我国首个自主发射的火星探测器“天问一号”计划于何时入轨火星?( )

A. 2020年12月底左右

B. 2021年2月底左右

C. 2021年5月中左右

D. 2022年7月底左右

2. 我国嫦娥五号探测器在2020年何时发射升空?( )

A. 12月24日 B. 12月7日

C. 11月24日 D. 11月28日

3. 2020年的诺贝尔物理学奖分别颁发给罗杰·彭罗斯、莱因哈特·根策尔和安德烈娅·盖兹。其中彭罗斯获奖的理由是“发现黑洞形成是广义相对论的一个预言”,那根策尔和盖兹获奖的理由是?( )

A. 发现银河系中心的超大质量致密天体

B. 发现第一颗环绕类太阳恒星运动的系外行星

C. 验证了引力波的存在

D. 发现了一种测量宇宙大尺度结构的探针

4. 以下哪所高校在2020年正式成立天文系?( )

A. 香港科技大学

B. 贵州大学

C. 中山大学

D. 广州大学

5. 2020年7月,一颗“黑马”彗星亮度达到2等以上,吸引了很多爱好者拍摄。这颗彗星是?( )

A. C/2019 Y4 (ATLAS)

B. C/2020 F8 (SWAN)

C. C/2020 F3 (NEOWISE)

D. C/2019 U6 (Lemmon)

6. 关于2020年6月21日的日环食,下列哪个地点位于环食带之外?( )

A. 纳木错 B. 武汉

C. 厦门 D. 泸州

7. 2020年4月24日是我国首个人造卫星“东方红一号”成功发射_______周年。( )

A. 40 B. 50 C. 60 D. 70

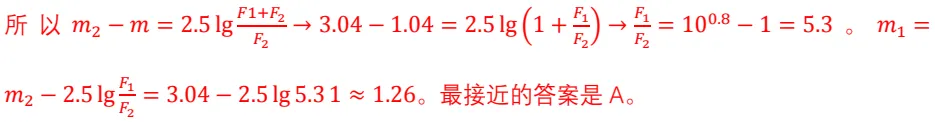

8. 北京时间2020年10月21日,OSIRIS-Rex(冥王号)探测器对小行星_______进行了首次采样。( )

A. 龙宫 B. 贝努

C. 糸川 D. 灶神星

9. 2019年年底,一颗本来位列全天前20亮星的恒星亮度持续下降,甚至一度跌出前20亮星排名。2020年年初,它的亮度又恢复了。这颗恒星是?( )

A. 参宿四 B. 参宿七

C. 毕宿五 D. 北河二

10. 以下哪个天象在2020年11月出现?( )

A. 水星西大距 B. 木星冲

C. 金星东大距 D. 土星合木星

Part 2. 基础知识

Ⅰ. 请回答以下10道独立的小题。

11. 地方平太阳时12时,当地的太阳时角读数( )

A. 大于0时

B. 小于0时

C. 正好0时

D. 上述三个选项都有可能

12. 环状星云的中心有一颗?( )

A. 中子星 B. 红巨星

C. 白矮星 D. 黑矮星

13. 一位在珠三角的同学在他生日那天的北京时间22:00看到北落师门上中天,这位同学最可能在哪月生日?( )

A. 1月 B. 4月 C. 7月 D. 10月

14. 狮子座β的中文名叫?( )

A. 轩辕十二 B. 贯索一

C. 五帝座一 D. 王良四

15. 用一台25.4厘米口径的牛顿式反射望远和市面常见的天文CMOS/单反,在极限星等2.5等左右的城市里进行天文摄影。下列情况中最不可能的是?( )

A. 拍到火星的两颗卫星

B. 拍到参宿四表面的星斑

C. 拍到国际空间站

D. 拍到土卫六

16. 超新星SN 1006是在哪一年爆发的?( )

A. 公元1006年

B. 公元1054年

C. 公元1987年

D. 公元2010年

17. 夏威夷的莫纳克亚山是天文学的“圣地”之一。以下哪个望远镜不是架设在莫纳克亚山上?( )

A. 凯克望远镜 I/II

B. 甚大望远镜

C. 昴星团望远镜

D. 双子望远镜(北)

18. 在天王星的中纬地区,出现“昼夜变化”现象的主要原因是?( )

A. 天王星自转 B. 天王星进动

C. 天王星公转 D. 天卫一公转

19. 下列四个天体中,地表平均温度最高的是?( )

A. 月球 B. 水星

C. 金星 D. 谷神星

20. 一台折反射望远镜物镜口径200mm,焦距2800mm,目镜焦距20mm,它现在的放大率是?( )

A. 140倍 B. 200倍

C. 14倍 D. 10倍

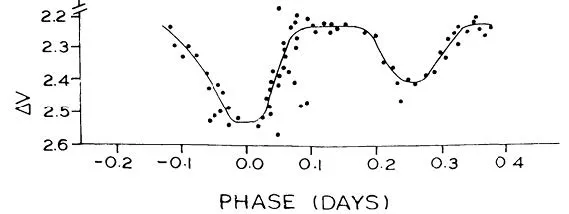

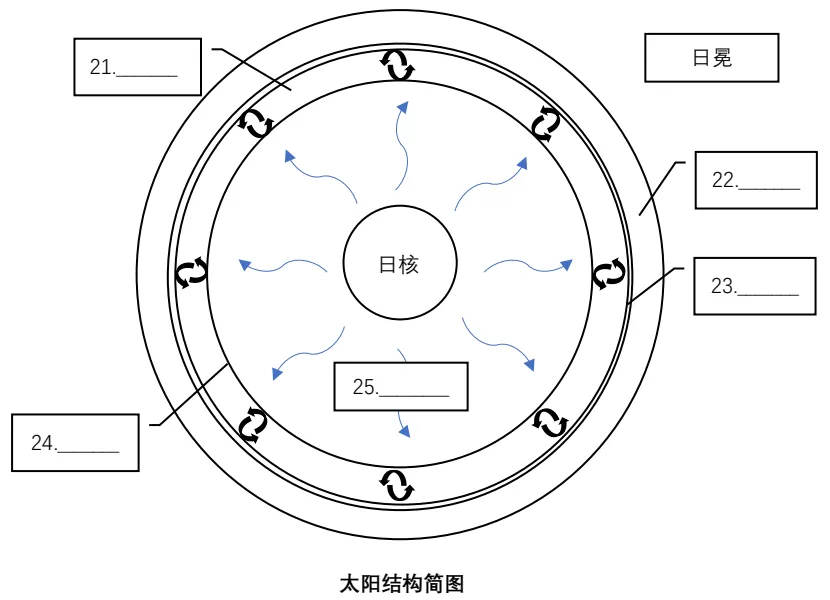

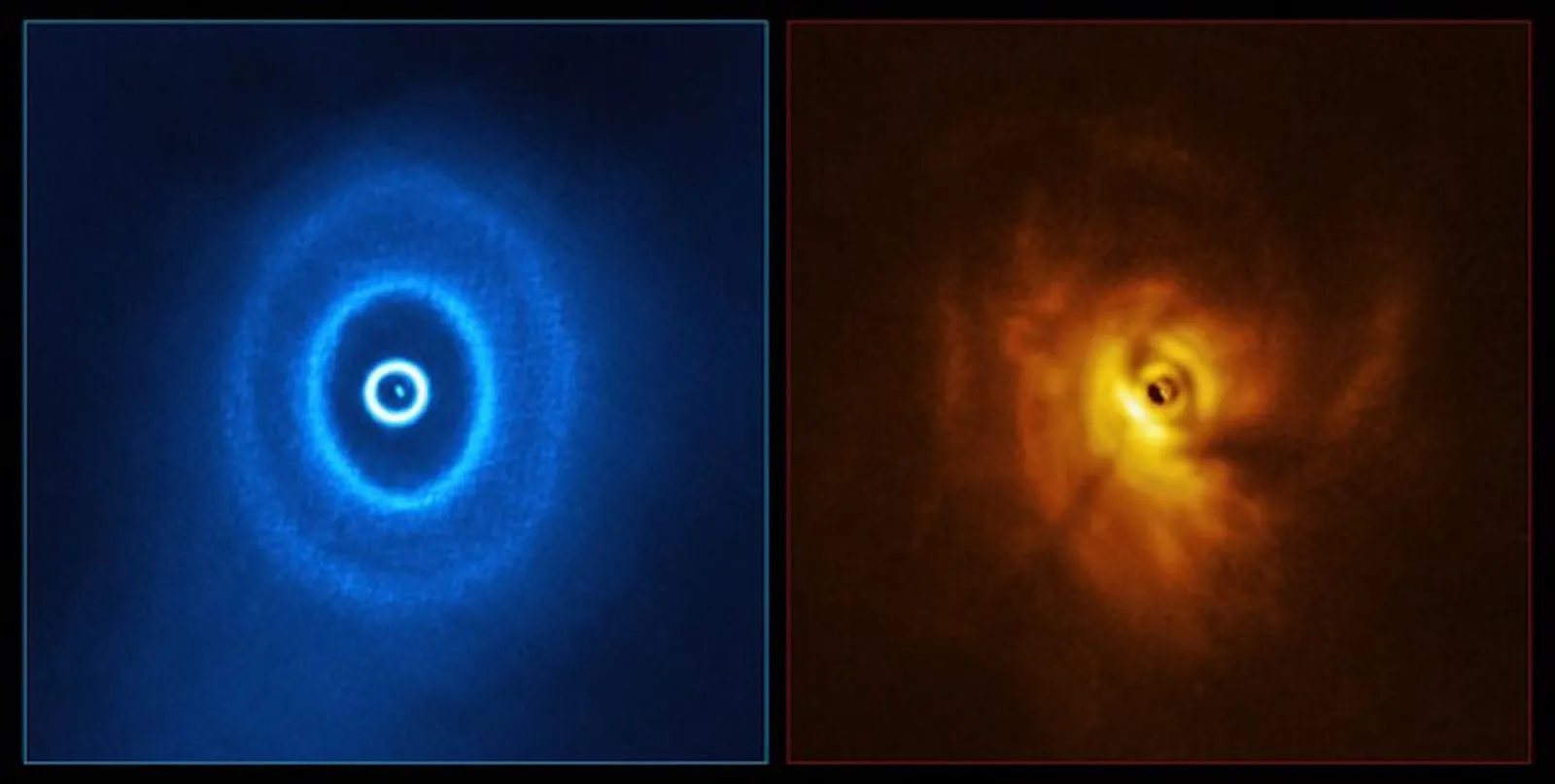

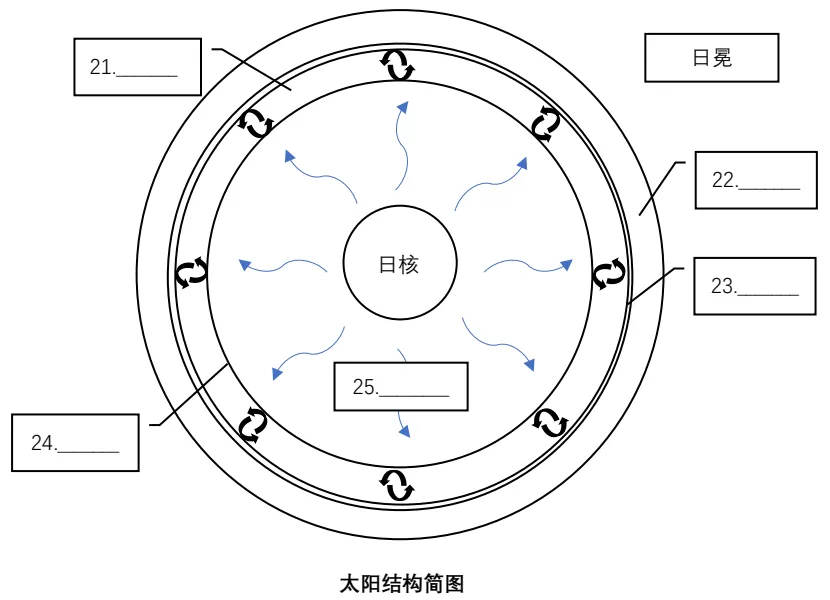

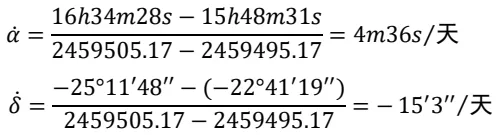

Ⅱ. 本部分包含第21-25小题。请在下面给出的备选答案中,选取最合适的答案填入下图中带题号的框里。每个备选答案在本部分中最多使用1次。

①光球层;②色球层;③日球层;④差旋层;⑤电离层;⑥对流层;⑦辐射层;⑧太阳风顶

21. A. ① B. ③ C. ⑥ D. ⑦ ( )

22. A. ① B. ② C. ③ D. ⑧ ( )

23. A. ④ B. ③ C. ② D. ① ( )

24. A. ④ B. ⑤ C. ⑥ D. ⑦ ( )

25. A. ⑤ B. ⑥ C. ⑦ D. ⑧ ( )

Part 3. 观测与应用

Ⅰ. 日常观测

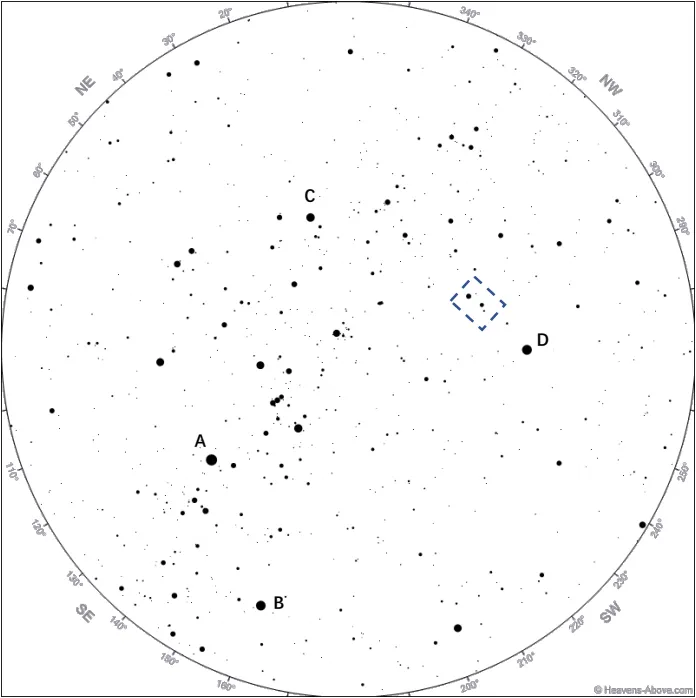

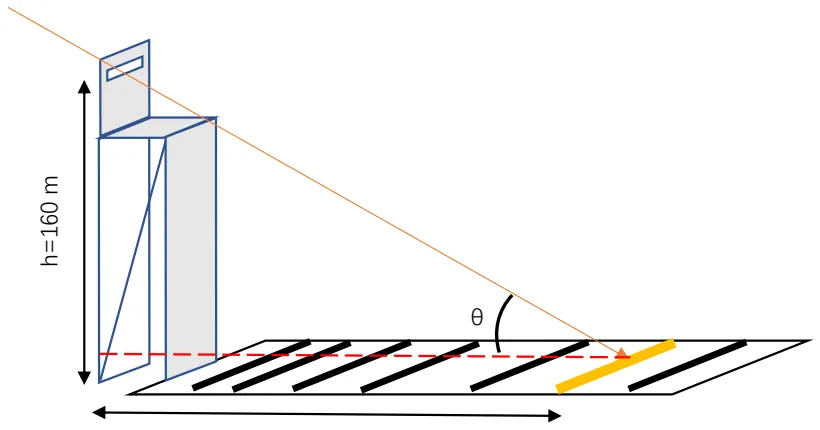

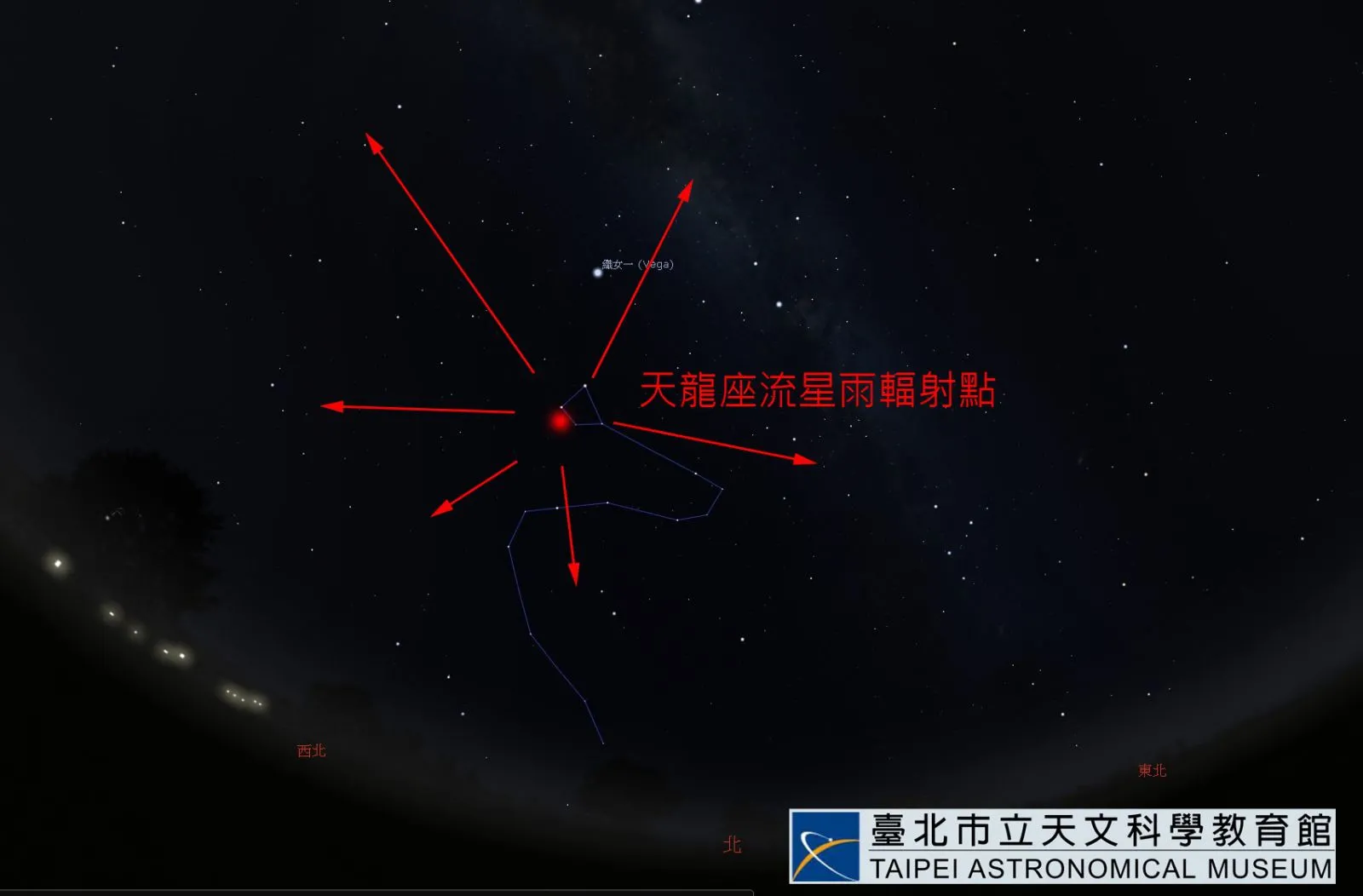

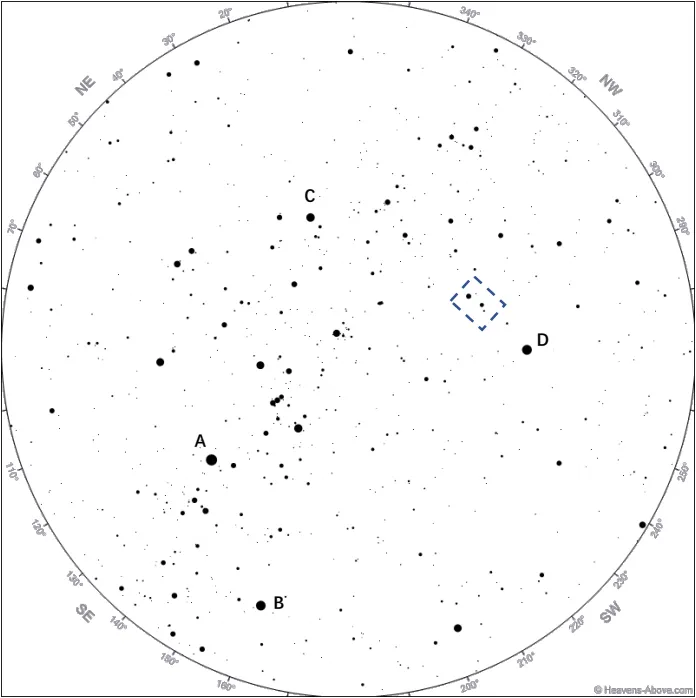

某天文社的成员们准备组织一次流星雨观测,观测日期定在流星雨极大前后两天内。社团干部准备让社员们在上半夜观测时辨认天空中的亮星与主要星座,并印发了图1-A的星图供社员们实时对照。星图对应的是北京时间11:30 AM观测地的星空,此时观测地已入夜。请结合上述信息回答26-31小题。

图1-A 北京时间11:30 AM观测地的星空

26. 星图中的哪颗亮星是行星?( )

A. A星 B. B星 C. C星 D. D星

27. 星图中虚线框框选的区域主要属于?( )

A. 海豚座 B. 仙后座

C. 白羊座 D. 巨蟹座

28. 社团组织观测的流星雨最可能是?( )

A. 双子座流星雨

B. 英仙座流星雨

C. 宝瓶座η流星雨

D. 白昼白羊座流星雨

29. 社团所选的观测点最可能是下面哪一项?( )

A. 伦敦(东经0.1度,北纬51.3度)

B. 吉布提(东经42.2度,北纬11.1度)

C. 阿鲁巴(西经70度,北纬12.3度)

D. 火奴鲁鲁(西经157.9度,北纬21.3度)

30. 观测点当晚下半夜,社员们不能观测到下列哪个天体?( )

A. M44 B. M57 C. M81 D. M45

31. 在该地观测流星雨时,以下哪项没必要做?( )

A. 准备好红光照明灯具,避免在观测场地用白光照明

B. 禁止在观测场地奔跑嬉戏

C. 不要在进行标准观测的同学附近大声聊天

D. 穿好秋裤和厚衣服,做好御寒措施

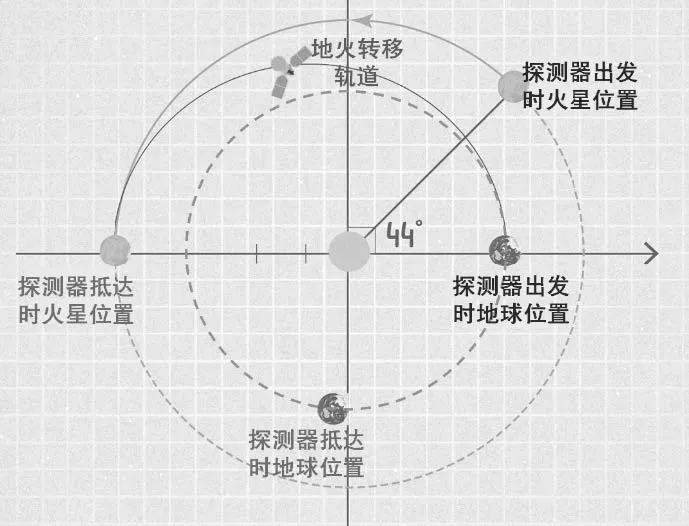

Ⅱ. 火星探测

请根据下面的科普文章与你所知道的信息,回答32-38小题。

十七世纪,望远镜问世。但在此后的三百多年里,人类主要借助火星冲(日地火近似呈一条直线)这样的“自然窗口”才能更清楚地看到火星表面形貌。在每26个月一次的火星冲附近,火星可以达到离地球最近的位置,许多火星表面地图,都是天文学家们基于火星冲时期的观测绘制的。

1840年,德国天文学家约翰·海因里希·冯·马德勒和威廉·比尔发布了第一张完整的火星地图,这也是第一张用经纬度标注地球以外行星的地图:火星的0度经线被定义在小型撞击坑艾利-0所在之处。

此后三十年间,也有各种版本的火星地图陆续问世,但最终一统江湖的,还是时任意大利布雷拉天文台台长的乔凡尼·斯基亚帕雷利基于1877年火星大冲时期的观测绘制的火星地图。地图中使用的诸多火星典型地貌命名被后人广泛采纳,沿用至今。

似乎一切都在向着越来越好的方向发展,彼时的人类虽然装备有限,但依然在一点一点增进对火星的了解。只是,谁也不知道为啥这路走着走着就走歪了。

从彼时的权威人士乔凡尼·斯基亚帕雷利开始,一些天文学家认为自己通过望远镜在火星表面看到了越来越多“线性沟槽”。在此后的近百年里,人们开始相信火星表面确实“阡陌交通、沟壑纵横”,这些“沟槽”是火星人为灌溉而建造的“运河”。

于是,这些压根不存在的“火星沟槽”又让人们与火星表面的真实形貌渐行渐远,也让“火星运河”和“火星人”的错误观念一度深入人心。有机会蒙酱再和大家展开聊聊这段“火星运河荒唐史”。

直到探测器时代来临,这些迷雾才终于被无可争议的观测事实所拨开。而我们的故事,就是从这里开始的。

如果说望远镜的发明“升级”了人类的肉眼,那探测器的登场则为人类的凡胎插上了翅膀。

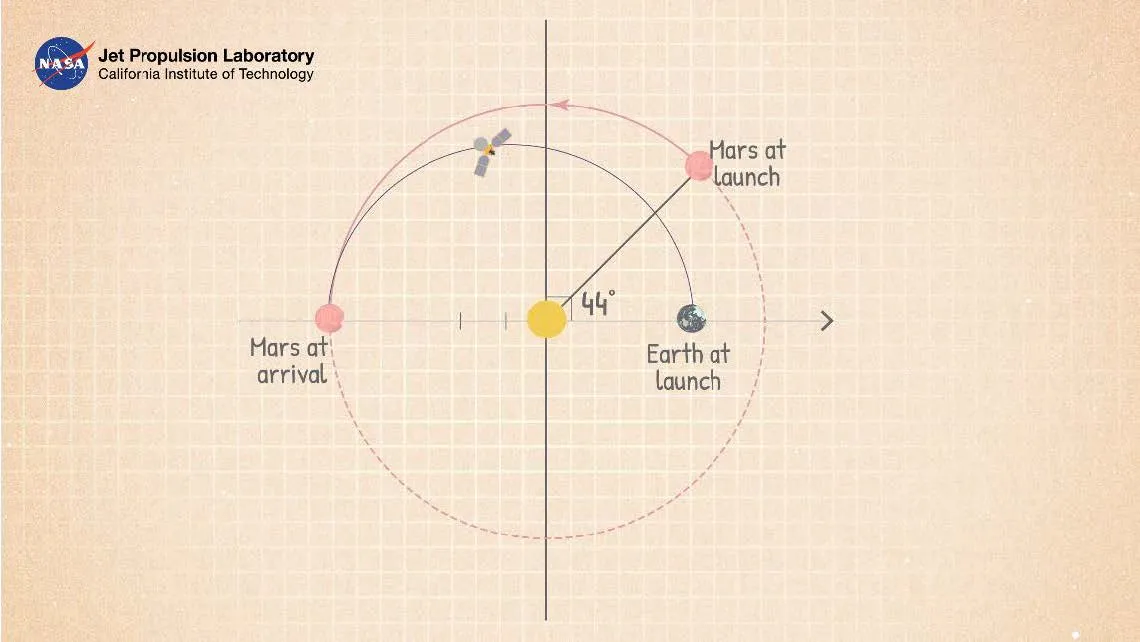

和“想要近距离看清火星”的望远镜时代相似,想要“近距离探测火星”,依然需要等待每26个月一次的“窗口期”,只不过,这次的窗口期从“火星冲”这样“距离上的最近”(观测窗口),变为了让探测器最节省燃料的“能量上的最近”(发射窗口)。

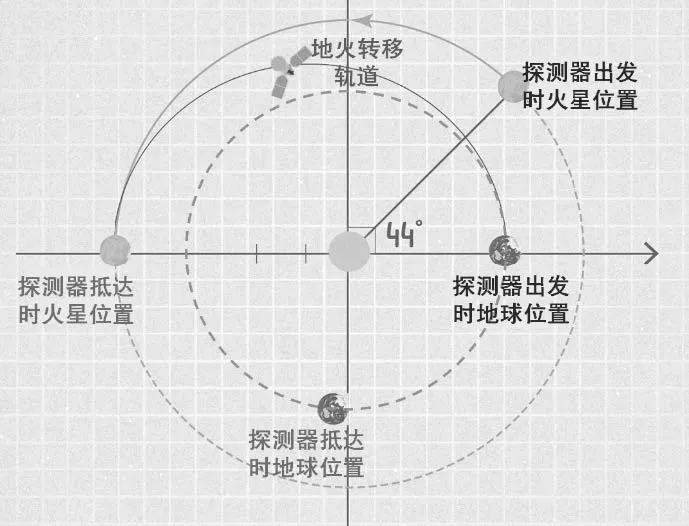

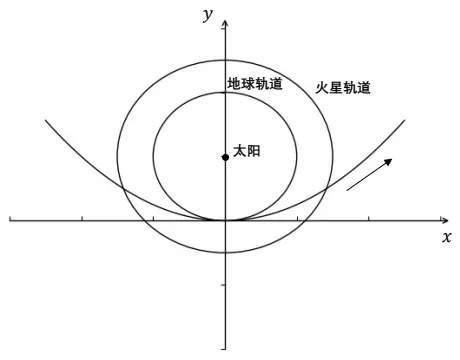

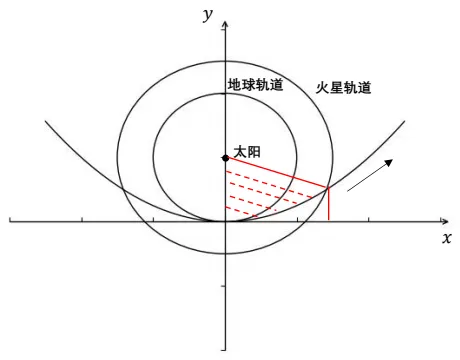

每当火星相对于太阳的位置领先于地球44度角左右的时候,从地球发射的探测器经过一个椭圆轨道(也就是“地火转移轨道”)后刚好会在几个月后与火星自然相遇,这样的时机每26个月出现一次。改编自:NASA

在1964年的火星发射窗口里,NASA一口气先后发射了孪生机水手3号和4号。11月5日发射的水手3号,在发射阶段就遇到了一箩筐问题:探测器没能完全从头锥中弹出、太阳能板没能展开、电池耗尽……最终发射失败。

但正是这些问题的发现为弟弟水手4号走向人生巅峰铺平了道路。仅仅在23天后的11月28日,修复了所有已知问题的水手4号顺利发射,又在8个月后成为了人类第一个飞掠火星并传回火星照片的探测器。

水手4号共拍摄并传回了22张火星南半球的照片,让人类第一次近距离看到了火星表面的样子。它还对火星大气、磁场和空间环境做了初步探测。水手4号的探测结果基本打破了人类对“火星人”的幻想:相比于地球,火星大气稀薄,表面像月球那样撞击坑遍布。这里荒凉而沉寂,没有发现任何支持火星人这样的复杂智慧生命存在的证据。

(节选自《火星探测六十年:一切过往,皆为序章》,作者haibaraemily)

32. 世界多个航天机构趁着今年的发射窗口发射了火星探测器,这不包括以下哪个国家或机构的探测器?( )

A. 中国 B. 美国

C. 阿联酋 D. 欧洲航天局

33. 之所以说2020年是火星探测器的发射窗口,是因为?( )

A. 2020年出现火星冲,冲日前后火星离地球很近,探测器飞行距离短,更省燃料也更快到达

B. 2020年的某一段时间,火星相对太阳的位置将适当超前于地球,使探测器能以相对节省燃料的轨道飞抵火星

C. 2020年火星过远日点,火星到地球的距离比平常更近

D. 2020年火星、地球和太阳的相对位置可让探测器途中通过引力弹弓效应加速,更快地到达火星

34. 火星冲和火星发射窗口都是约26个月出现一次,这个周期刚好是?( )

A. 火星和地球的会合周期

B. 火星的公转周期

C. 火星和探测器的会合周期

D. 地球和探测器的会合周期

35. 文中提到,天问一号等探测器会以椭圆轨道飞行至火星轨道上。第四届万维望远镜宇宙漫游制作大赛获奖作品《卫星的变轨》也简单地描述了这一变轨的过程。以下哪个天体位于这条椭圆转移轨道的一个焦点上?( )

A. 太阳

B. 火星

C. 地球

D. 以上答案皆不正确

36. 上述椭圆轨道的周期约为?( )

A. 1.8年 B. 1.4年

C. 0.7年 D. 0.5年

37. 下列说法中最不准确的一项是?( )

A. 如果不考虑成本和操作难度,理论上任何时刻都有合适的轨道让火星探测器到达火星

B. 我们可以让飞行器以双曲线轨道前往火星

C. 文中提到的地火转移轨道是飞行时间最短的轨道方案之一

D. 沿文中的转移轨道到达火星轨道的探测器,需要经过速度调整才能被火星俘获

38. 近年的火星探测为我们带来了很多关于火星的新认知,行星科学家们甚至还发现,火星地表下很可能还存在液态水。上述发现是基于分析哪个火星探测器的数据得到的?( )

A. 好奇号 B. 机遇号

C. 天问一号 D. 火星快车

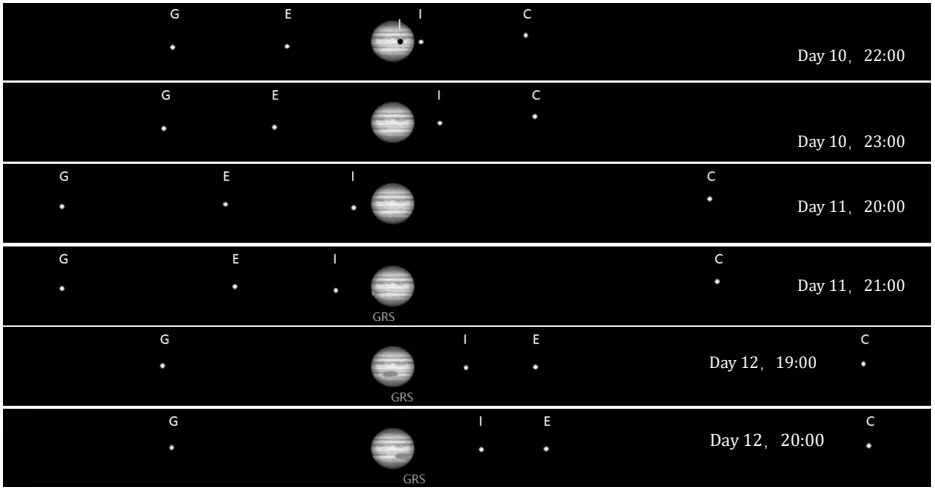

Ⅲ. 伽利略卫星

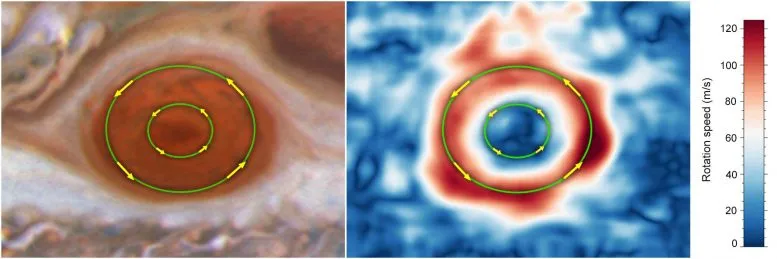

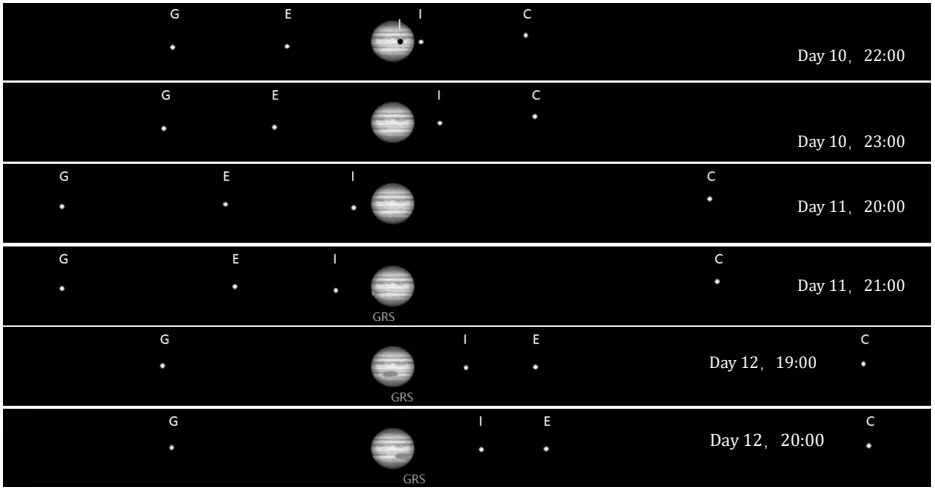

某天文社的社员打算以《利用伽利略卫星测定木星质量》为题开展研究性学习。他们通过观测木星伽利略卫星的运动,以及根据星历表确定木星的距离,估算木星的质量。图3-A是他们的部分观测记录。我们假设卫星均以圆轨道绕木星公转,根据观测记录,回答39-44小题。

图3-A 某天文社社员对木星及伽利略卫星的观测记录,图中的时间均为北京时间,观测点位于珠三角地区。字母I、E、G、C 分别代表木卫一、二、三、四。图片上方为北,右方为西。

39. 这四颗卫星中,没有与其它伽利略卫星处于轨道共振状态的是?( )

A. 木卫一 B. 木卫二

C. 木卫三 D. 木卫四

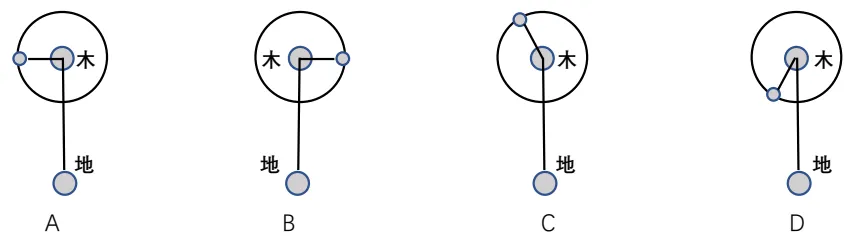

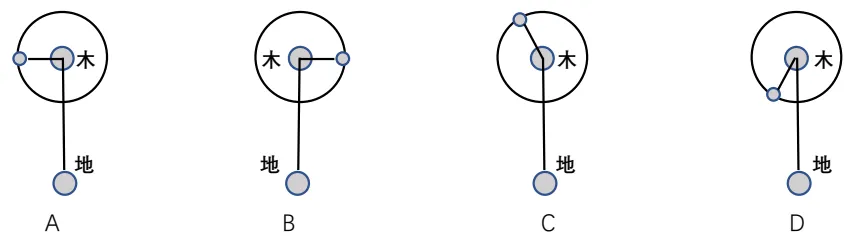

40. Day 11晚上21:00左右,地球、木卫三和地球之间的位置关系最接近以下哪项?(向左为东)( )

41. 社员们观测到木卫三在Day 10的0:00左右和木星的西边缘几乎重合,同一天4:00左右和木星的东边缘几乎重合。由该观测结果可估算出木卫三的轨道周期接近?( )

A. 22小时 B. 43小时

C. 172小时 D. 194小时

42. 在观测木卫前,社员们还进行了视场测定。他们在关闭跟踪的状态下,观测到一颗天赤道附近的恒星用了35秒从视场中心运行到视场边缘。此时望远镜的观测视场直径为?( )

A. 35角秒 B. 280角秒

C. 525角秒 D. 1050角秒

43. 在Day 11晚上21:00,木卫三与木星中心的角距离占视场直径的1/4。又由星历表得知木星当天与地球的距离约5.6AU,木卫三的轨道半径约?( )

A. 2.85×105km

B. 5.04×106km

C. 1.07×106km

D. 2.15×106km

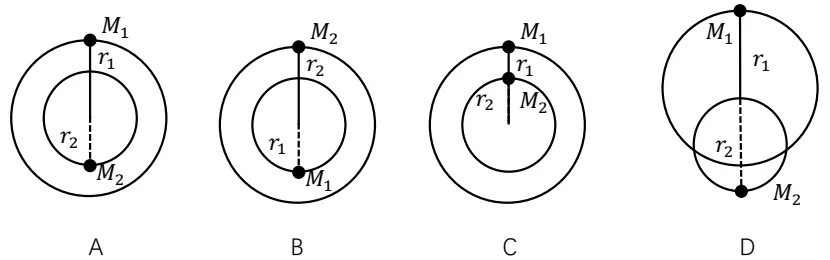

44. 木卫三的轨道周期𝑇,轨道半径𝑅,木星质量𝑀之间的定量关系为(使用国际单位制)?( )

A. 𝑀 = 𝑅3/𝑇2

B. 𝑀 = 4𝜋2𝑅3/𝐺𝑇2

C. 𝑀 = 4𝜋𝑅2/𝐺𝑇3

D. 𝑀 = 16𝜋𝑅2/𝐺𝑇4

Ⅳ. 大科学装置

位于未知星球上的社长通过长期观察发现,原来他一开始醒来的遗迹建筑本身,就是一个巨大的天文测量工具。

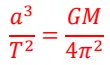

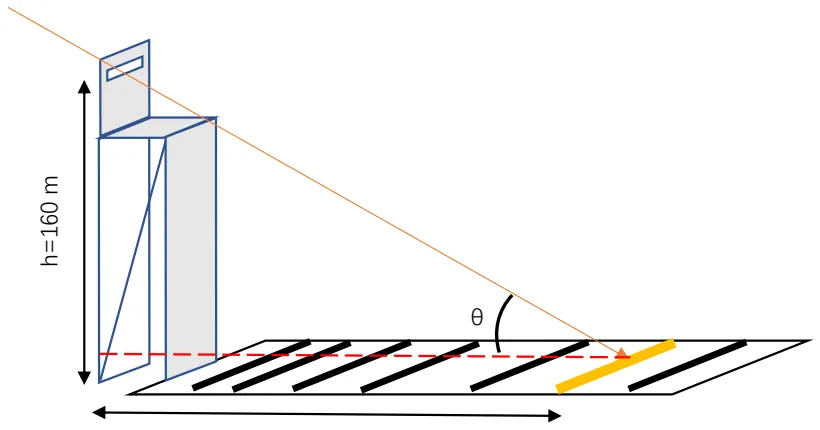

建筑整体沿正南正北方向建造,中间是一条贯穿南北的平整的大道,最南端建有一座高塔,塔顶是一座只有一堵墙的祭坛。祭坛的墙朝向南方,开有一个左右宽,上下窄的长方形的透光孔,长方形所在平面垂直于南北方向。每天太阳上中天时,阳光会通过这个孔,在大道上照出一个长方形的光斑。大道上有12条用黑曜石砖铺成的标示线,它们的分布并不均匀。从光斑落在离塔最远的一条黑曜石线起算,太阳黄经每改变30°,光斑都会精准地落到另一条黑曜石线上,而且光斑只会在离塔最远和最近的黑曜石线之间移动。

通过三角测量,社长估算出塔顶的长方形透光孔高度约160米,最远的黑曜石线离透光孔正下方约108米,最近的黑曜石线离透光孔正下方约34米。

请根据以上信息回答45-50小题。

45. 高塔、大道和黑曜石线构成的装置最可能是?( )

A. 赤道式日晷 B. 圭表

C. 经纬仪 D. 墙仪

46. 根据故事背景,黑曜石条线均落在高塔的北边,这说明遗迹位于星球的?( )

A. 北回归线以北

B. 北回归线以南,赤道以北

C. 南回归线以北,赤道以南

D. 南回归线以南

47. 当方形光斑照到离高塔最远的黑曜石线上时,那天接近星球上的?( )

A. 夏至 B. 立冬 C. 冬至 D. 立春

48. 社长所在行星的黄赤夹角约?( )

A. 12° B. 17° C. 23° D. 30°

49. 春分和秋分对应的黑曜石线离夏至对应的黑曜石线距离约?( )

A. 92米 B. 68米 C. 37米 D. 34米

50. 下列观点中最不准确的一项是?( )

A. 长时间来看,行星进动带来的测量误差可以忽略

B. 遗迹所在地的约在北纬23°地区

C. 该星球能出现极昼和极夜现象的地区的纬度范围比地球的窄

D. 该装置也可用于粗测上中天天体的地平高度

参考答案(低年组)

1-10. BCADC BBBAA

11. D。我们日常用的平太阳时每天长度恒定。但真太阳时受黄赤夹角和公转轨道非正圆两个因素影响,每天长度不一样。真太阳上中天时,时角为零,真太阳时为12时,但平太阳时可能会早于或晚于12时。

12. C

13. 北落师门是秋季的亮星,可判断最佳答案是D。

14. C。五帝座一、大角星和角宿一组成著名的春季大三角,是我们辨认星空的起点之一。

15. B。参宿四的星斑大小远小于望远镜的分辨率,哑铃星云中心的白矮星在14等左右,拍摄星云的过程中用10英寸(25.4厘米)口径的望远镜拍摄星云的时候完全有可能拍到白矮星。

16. A。超新星的命名规则:SN(Supernova)+ 爆发年份。

17. B

18. C。天王星黄赤夹角达97.8°,几乎“躺着”绕太阳公转,极昼和极夜区覆盖行星表面大部分区域。其昼夜变化由公转主导。

19. C。金星有着非常浓厚的以二氧化碳为主要成分的大气,表面温度可达470摄氏度以上,昼夜温差可以忽略。离太阳最近的火星白昼温度可达430摄氏度,夜间温度降至零下180摄氏度左右。最佳选项是金星。

20. A

21-25. CBDAC 差旋层位于辐射层和对流层之间的过渡区,往内的辐射层有着较均一的自转速度,往外的对流层则呈现较差自转,即赤道地区自转较快,随着纬度增高自转变慢。天文学家认为差旋层和太阳磁场有着非常密切的关系。

26. 由冬季六边形可推知D位于秋季星座的片区,这里应该没有亮星,且D刚好在黄道星座内,可推知D是行星。

27. C

28. 冬季极大的流星雨选项里只有A。

29. C。双子座流星雨极大在12月13-14日前后,由经验可知在冬至日前后地方时子夜时分,作为季节特征的冬季六边形接近上中天,13-14号出现类似的星空比冬至日晚40分钟左右。由六边形到子午线的距离大致判断出星图观测时间应该在当地子夜前1-2小时左右(10点-11点左右),对应北京时间11:30 AM,观测点经度应与东经120°相差180°再往西一点,即西经60°再稍偏西。结合北极星的高度,可排除AD,得出答案C;亦可根据时差(15°对应1小时)排除答案D,得C。

30. B。M57位于天琴座(夏季星座),当天很难看到,只在日落后一小段时间出现在天空。

31. D。根据实际情况安排观测计划和道具。观测点在热带地区。

32. D。Mars 2020已经多次在火星发射窗口前宣布推迟。

33. B。文中已提到,要通过相对节省燃料的霍曼轨道达到火星,在地球轨道上变轨时地球(航天器)与火星之间的夹角要在44°左右,满足这个条件时就是火星探测器的发射窗口。

34. A。火星、地球和太阳两次回到相近的相对位置的时间间隔,称为火星和地球的会合周期。

35. A。脱离的地球引力控制的飞行器在飞往火星的过程中将受太阳引力影响,以椭圆轨道绕太阳运动。根据开普勒第一定律,太阳在轨道的焦点上。

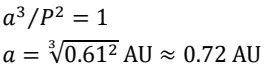

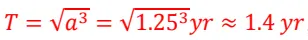

36. B。这条轨道远日点在火星轨道上,近日点在地球轨道上,已知地球轨道半径和火星轨道半径约为1AU和1.5AU,转移轨道的半长轴𝑎=1AU+1.5AU/2=1.25AU。由开普勒第三定律可得上述轨道的周期:

从地球轨道到火星轨道要飞行半个轨道周期,所以飞行时间𝑡=𝑇/2=0.7𝑦𝑟

37. C。只要转移轨道和火星轨道相交,理论上就能到达火星,不考虑燃料和技术难度,高速以直线奔赴火星也是可以的。霍曼轨道是一种相对省燃料的方案,但不省时间。

38. D

39. D。轨道共振是这些卫星的轨道周期成整数比的关系,木卫一,木卫二,木卫三处于1:2:4的轨道共振当中,该比值即它们绕木公转的周期比。本题考察对伽利略卫星背景知识的了解的广度。

40. 由图中可看出,木卫三(G)在Day 11晚上21:00-22:00没有明显移动,前后两天的观察中,一小时内木卫三的位置都有明显变化,同时前后两天木卫三与木星的角距离先增大,后减少,Day 11 21:00-22:00左右到达最远。可知这是木卫三到轨道在视平面上投影的最远端,此时木卫三与木星的连线近似垂直于视线方向,而且由图可知木星在木卫三西边。答案选A。

41. Day 10的0:00木卫三正相对木星自西向东运动,它与木星圆面中心的连线平行于视线方向时,时间应接近它接触木星圆面西端和东端时刻的中点,即Day 10的2:00左右。从上述时刻运行到木星东边离木星最远点(Day 11 21:30左右),需要约1/4个周期。21.5h+22h/(1/4)=174h。最佳答案为C。

42. D。这是一种测量望远镜视场的常用方法。恒星周日视运动主要是由于地球自转导致的,地球24小时转360°,所以1小时转15°,1分钟转15′,1秒钟转15″。天赤道附近的恒星单位时间内的角位移恰好也是这个值。所以根据恒星从视场中心运动到边缘的时间就能算出视场大小。望远镜视场直径=35秒×15″/秒×2=1050″。

43. C。当天木星和木卫三的角距离为1050″/4=262.5″≈1.27×10-3rad。由40小题的几何位置可知此时的角距离对应了轨道的角半径。所以轨道的物理半径约为𝑟=1.27×10-3rad×5.6AU ≈1.07×106km。

44. 国际单位制下,开普勒第三定律的形式为:

可推得答案B。也可根据圆周运动的规律推导。

45. B。根据描述,该仪器的结构和工作方式如图所示。该仪器是一个圭表。

现实中的圭表

46. A。正午日影一直指北,证明太阳直射点一直位于观测点南方。由地理常识可知太阳直射点最北可到北回归线,说明观测点在北回归线以北。

47. C。太阳高度角越大,影子越短。高塔的结构使得光斑只有在接近正午时才会照到黑曜石线上,北回归线以北地区正午太阳高度角在夏至最大,冬至最小。所以那天接近冬至。

48. 光孔的高度h,光斑到光孔的水平距离L,以及太阳高度角θ有如下关系:

𝐿 = ℎ/ tan 𝜃

由题目信息可知夏至日光斑的水平距离为34米,冬至日光斑的水平距离为108米,光孔高度160米。这两天的正午太阳高度角分别为:

56°。

56°。

设黄赤夹角为𝜀,当地纬度为𝜑,夏至的冬至的正午太阳高度角分别为𝜃夏 = 90° − 𝜑 + 𝜀和𝜃冬 = 90° − 𝜑 − 𝜀。所以𝜑 = 90° − (𝜃夏 + 𝜃冬)/2,𝜀 = (𝜃夏 − 𝜃冬)/2。解得𝜑 = 23°,𝜑 = 𝜀 =11°。最佳答案是A。

49. D。春秋二分太阳位于天赤道,此时太阳正午地平高度𝜃=90°−𝜑=67°。所以𝐿=160/tan67°≈68米。和夏至日光斑所在的位置距离为68米-34米=34米。

50. 经过上面的计算,可知B正确。该星球黄赤夹角比地球的小,所以C正确。该表到塔的水平距离,光孔中露出的天区的地平高度会发生变化,方位大致保持正南正北,故D也准确。A选项描述含糊。长期看,行星进动会导致黄赤交点产生显著变化,北天极相对恒星背景也会有位移,这对天文测量当然会有严重的影响;但要注意一点,进动不会显著影响北天极在当地出现的方位和地平高度,我们依然可以利用该仪器测定当时的春分、秋分、冬至和夏至等节气的出现时刻。综合而言,A最不准确。

2020年广东省中小学生天文知识竞赛试题(高年组)

注意事项:

1、本卷为闭卷考试,请答卷人按照自己的真实水平独立完成。

2、选择题全部为单项选择,考生直接在试题页面中点选一个最接近正确的答案,答错不扣分。

3、总分100分,每题2分,考试时间100分钟。

4、本场考试允许使用不具编程功能的计算器。

5、考试过程中不得切出考试页面,否则平台将自动收卷。

6、比赛结果在广东天文学会网站和微信公众号公布。

Part 1. 天文热点

1. 我国首个自主发射的火星探测器“天问一号”计划于何时入轨火星?( )

A. 2020年12月底左右

B. 2021年2月底左右

C. 2021年5月中左右

D. 2022年7月底左右

2. 2020年的诺贝尔物理学奖分别颁发给罗杰·彭罗斯、莱因哈特·根策尔和安德烈娅·盖兹。其中彭罗斯获奖的理由是“发现黑洞形成是广义相对论的一个预言”,那根策尔和盖兹获奖的理由是?( )

A. 发现银河系中心的超大质量致密天体

B. 发现第一颗环绕类太阳恒星运动的系外行星

C. 验证了引力波的存在

D. 发现了一种测量宇宙大尺度结构的探针

3. 2020年2月,欧航局和美航局合作的项目SolO探测器顺利升空。SolO的探测对象是?( )

A. 水星 B. 金星 C. 月球 D. 太阳

4. 2020年9月14日,《自然·天文》杂志上发表了Jane Greaves教授等人的研究成果,它们发现了金星大气中存在着生物标志物__________,但后续研究表明,该结果可能不准确。( )

A. 硫化氢 B. 氧化氢

C. 磷化氢 D. 氟化氢

5. 2020年7月,一颗“黑马”彗星亮度达到2等以上,吸引了很多爱好者拍摄。这颗彗星是?( )

A. C/2019 Y4 (ATLAS)

B. C/2020 F8 (SWAN)

C. C/2020 F3 (NEOWISE)

D. C/2019 U6 (Lemmon)

6. 2020年,我国境内能观测到下列哪种天象?(不含半影月食)( )

A. 月全食 B. 月偏食

C. 日全食 D. 日环食

7. 2020年4月24日是我国首个人造卫星“东方红一号”成功发射_______周年。( )

A. 40 B. 50 C. 60 D. 70

8. 北京时间2020年10月21日,OSIRIS-Rex(冥王号)探测器对小行星_______进行了首次采样。( )

A. 龙宫 B. 贝努 C. 糸川 D. 灶神星

9. 2019年年底,一颗本来位列全天前20亮星的恒星亮度持续下降,甚至一度跌出前20亮星排名。2020年年初,它的亮度又恢复了。这颗恒星是?( )

A. 参宿四 B. 参宿七

C. 毕宿五 D. 北河二

10. 以下哪个天象在2020年11月出现?( )

A. 水星西大距 B. 木星冲

C. 金星东大距 D. 土星合木星

Part 2. 基础知识

11. 本地恒星时等于本地_________

A. 秋分点的时角

B. 秋分点的赤经

C. 春分点的时角

D. 春分点的赤经

12. 农历一个月的时间长度接近一个_________

A. 朔望月 B. 恒星月

C. 近点月 D. 交点月

13. 一位在珠三角的同学在他生日那天的北京时间22:00看到北落师门上中天,这位同学最可能在哪月生日?( )

A. 1月 B. 4月 C. 7月 D. 10月

14. 以下哪项属于激变变星?( )

A. 新星

B. 蒭藁型变星

C. 大陵型变星

D. 盾牌座δ型变星

15. 用一台25.4厘米口径的牛顿式反射望远和市面常见的天文CMOS/单反,在极限星等2.5等左右的城市里进行天文摄影。下列情况中最不可能的是?( )

A. 拍到火星的两颗卫星

B. 拍到参宿四表面的星斑

C. 拍到国际空间站

D. 拍到哑铃星云中心的白矮星

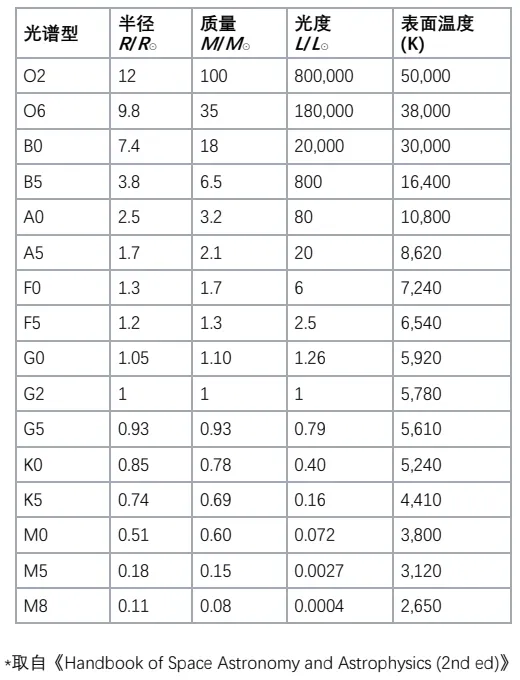

16. 一颗表面温度11600K的恒星,光度是太阳的100倍。它的半径是?(R⊙是太阳半径)( )

A. 0.4R⊙ B. 1R⊙ C. 2.5R⊙ D. 5R⊙

17. 夏威夷的莫纳克亚山是天文学的“圣地”之一。以下哪个望远镜不是架设在莫纳克亚山上?( )

A. 凯克望远镜 I/II

B. 甚大望远镜

C. 昴星团望远镜

D. 双子望远镜(北)

18. 唐代李贺的《塞下曲》中有这样一句:“秋静见旄头,沙远席羁愁。”文中的“旄头”其实是一个深空天体,它在中国文化中常代表外敌。这个天体就是?( )

A. 鬼星团 B. 昴星团

C. 蟹状星云 D. 天狼星

19. 木星最主要的成分是?( )

A. 碳 B. 氮 C. 氦 D. 氢

20. 一台折反射望远镜物镜口径200mm,焦距2800mm,目镜焦距20mm,它现在的放大率是?( )

A. 140倍 B. 200倍

C. 14倍 D. 10倍

Part 3. 观测与应用

Ⅰ. 日常观测

某天文社的成员们准备组织一次流星雨观测,观测日期定在流星雨极大前后两天内。社团干部准备让社员们在上半夜观测时辨认天空中的亮星与主要星座,并印发了图1-A的星图供社员们实时对照。星图对应的是北京时间11:30 AM观测地的星空,此时观测地已入夜。请结合上述信息回答21-26小题。

图1-A 北京时间11:30 AM观测地的星空

21. 星图中的哪颗亮星是行星?( )

A. A星 B. B星 C. C星 D. D星

22. 星图中虚线框框选的区域主要属于?( )

A. 海豚座 B. 仙后座

C. 白羊座 D. 巨蟹座

23. 社团组织观测的流星雨最可能是?( )

A. 双子座流星雨

B. 英仙座流星雨

C. 宝瓶座η流星雨

D. 白昼白羊座流星雨

24. 社团所选的观测点最可能是下面哪一项?( )

A. 伦敦(东经0.1度,北纬51.3度)

B. 吉布提(东经42.2度,北纬11.1度)

C. 阿鲁巴(西经70度,北纬12.3度)

D. 火奴鲁鲁(西经157.9度,北纬21.3度)

25. 观测点当晚下半夜,社员们不能观测到下列哪个天体?( )

A. M44 B. M57 C. M81 D. M45

26. 关于图1-A星图的星空,下列说法中正确的一项是?( )

A. 仙女座大星系出现在西北方天空

B. 北河二没出现在天空中

C. B星是组成“春季大圆弧”的恒星之一

D. 流星雨的辐射点还没升起

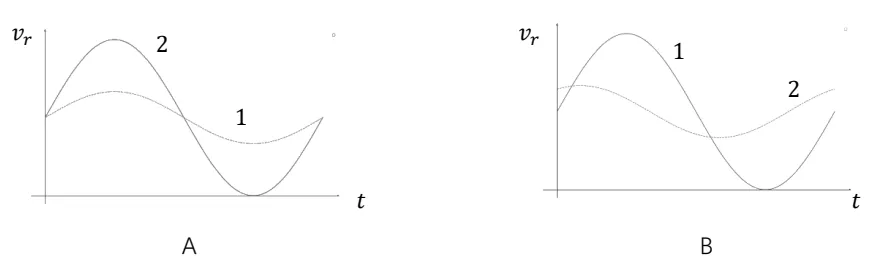

Ⅱ. 月掩星

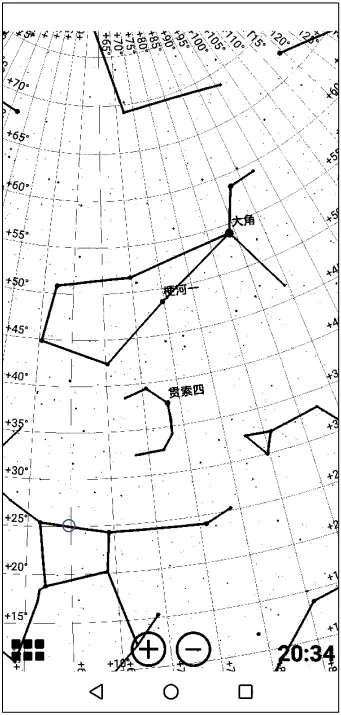

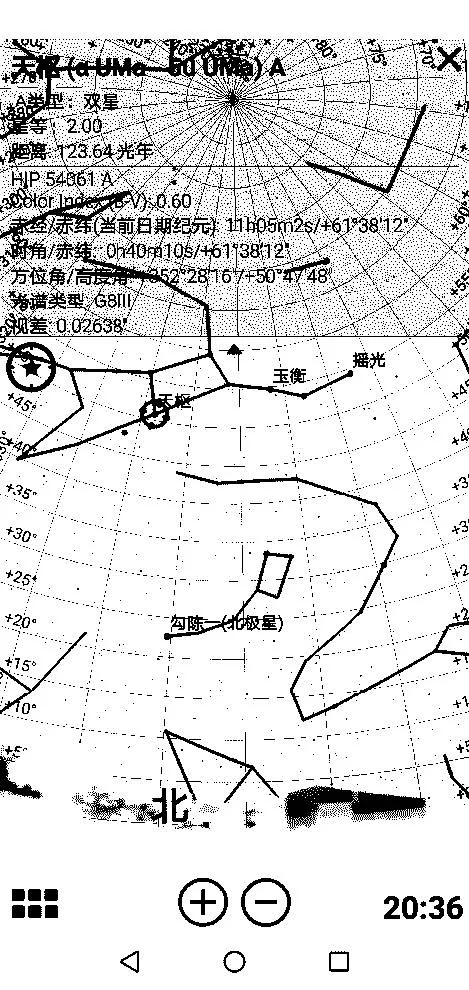

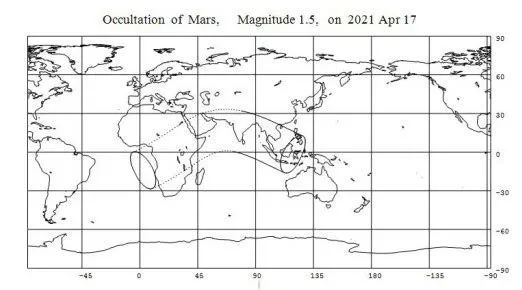

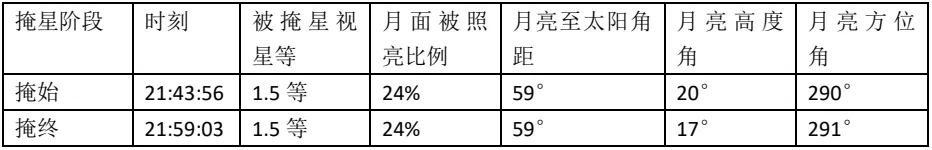

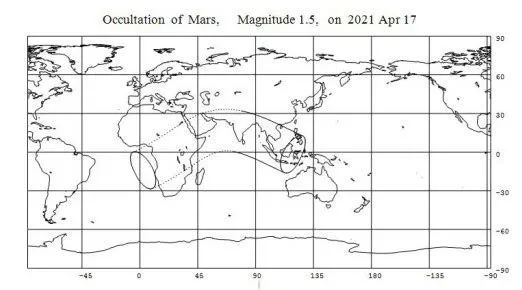

月球在围绕地球运行期间,经常会掩蔽背景的恒星,有时还会遮掩太阳系内的行星和小天体。月掩星观测有助于我们精确测量月球地形,发现望远镜难以观测的密近双星。2021年4月17日将发生一次月掩火星天象,本次掩星我国南方部分省市可见。图2-A是这次掩星可见区域预报,图2-B是海口市的详细预报表。请根据预报回答27-34小题。

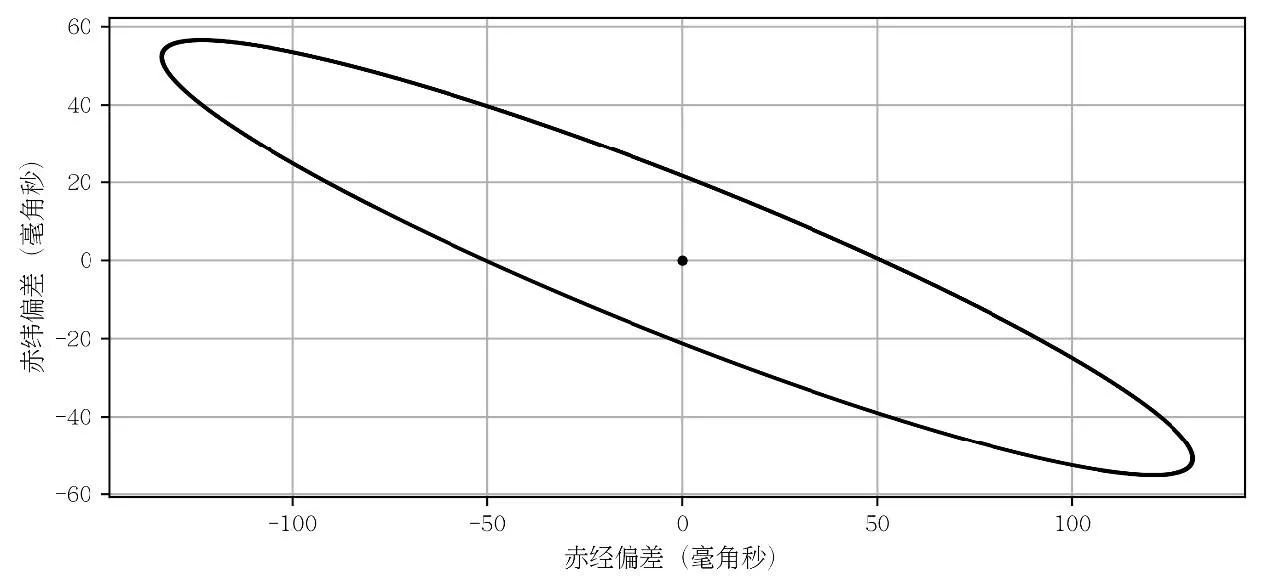

图2-A 2021年4月17日月掩火星掩星带

图2-B 海口市掩星预报信息

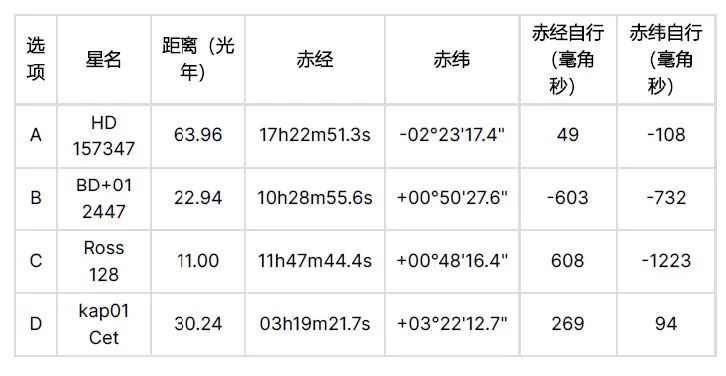

27. 以下哪个城市看得到此次掩星现象?( )

A. 漠河

B. 上海

C. 乌鲁木齐

D. 以上选项都不正确

28. 此次月掩火星事件,在海口能够观测多长时间?( )

A. 21小时51分29.5秒

B. 15分07秒

C. 30分14秒

D. 60分28秒

29. 掩星发生时,北京时间大约是22点。在图2-A中,东经约70度的经线以西的掩星带南北两侧都以虚线标注,你认为这代表了什么意思?( )

A. 掩星带该区域将发生火星掩月球

B. 掩星带该区域火星由月球暗面掩入

C. 掩星带该区域还未月出

D. 掩星带该区域还未日落

30. 掩星带东西两端各有一个椭圆标识的区域,著名旅游胜地巴厘岛就位于此次掩星带东侧的标识区域内。这个两个椭圆代表了什么意思?( )

A. 该区域内无法看到月掩火星

B. 该区域内无法看到月掩火星的全过程

C. 该区域内只能看到月掩火卫

D. 该区域内过往气象记录不佳,不适宜观测

31. 在掩星带的南北界线附近,可以看到一种特殊的掩星现象:掠掩。此次月掩火星,我国西藏、云南、广西和广东多地都可以观测到掠掩现象,火星将在被月面边缘掠过的过程中会多次消失和再现。请问掠掩现象的成因是什么?( )

A. 火星表面不同区域反照率的差异

B. 火星被嫦娥5号的轨道器和返回器掩食

C. 月球地形起伏不平

D. 大气扰动

32. 在掩星观测中,计时是一个重要的工作。准确的计时结果,能够帮助天文学家精确测量星体的大小、位置,确定月球的轨道、地形。在计时前,需要先对时,请问以下哪种对时方式不可以应用于掩星观测中?( )

A. 利用中央电视台的整点报时对时

B. 使用GPS对时

C. 国家授时中心短波信号对时

D. 国家授时中心NTP服务器网络对时

33. 下列说法正确的是?( )

A. 在月球亮面发生的掩始/掩终现象更容易被测准发生时刻

B. 月掩星的食带宽度取决于月相

C. 月掩星现象的持续时间可超过1小时

D. 我们可以去非洲中部观看本次月掩火星

34. 2024年8月10日,将发生月掩角宿一,我国观测条件良好。假设在观测此次掩星时,在小图同学所在的观测点,角宿一恰好通过月面中心点。假如小图发现角宿一并非突然消失,而是在”先变暗、再消失”。角宿一首先由1.04等下降至3.04等,最后再迅速消失。请问根据小图的观测,梦想成为小小天文学家的你能够得出什么结论?( )

A. 角宿一是双星,主星和伴星亮度分别为1.22等、3.04等

B. 角宿一是双星,主星和伴星亮度分别为1.04等、1.22等

C. 角宿一是双星,主星和伴星亮度分别为1.04等、3.04等

D. 角宿一是双星,主星和伴星亮度分别为2.00等、3.04等

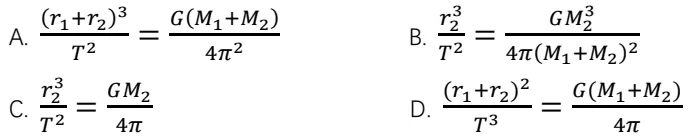

Ⅲ. 火星探测器

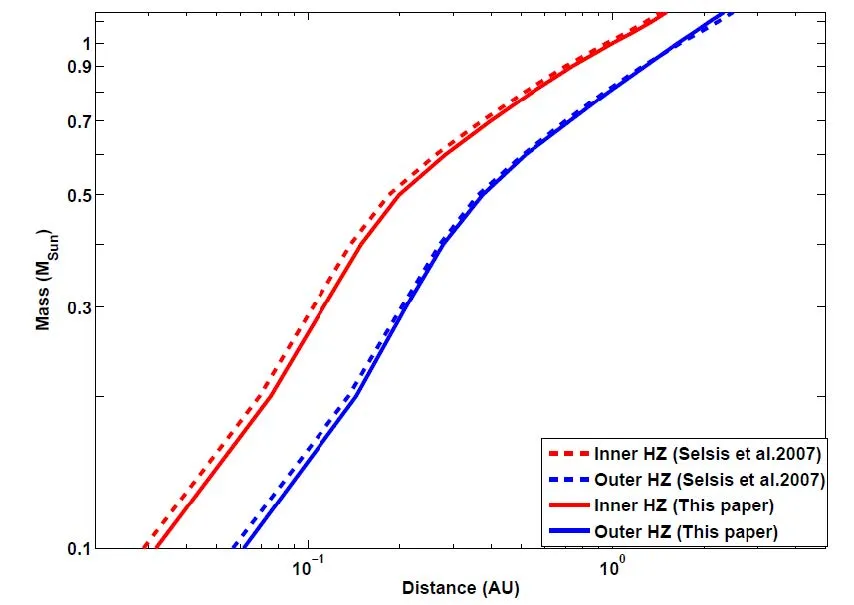

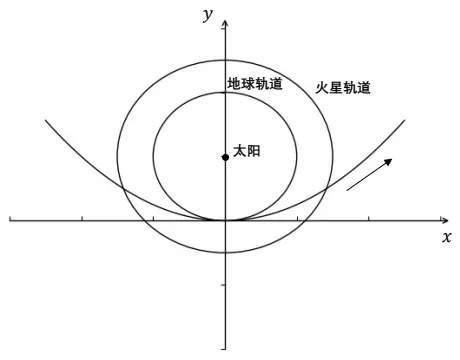

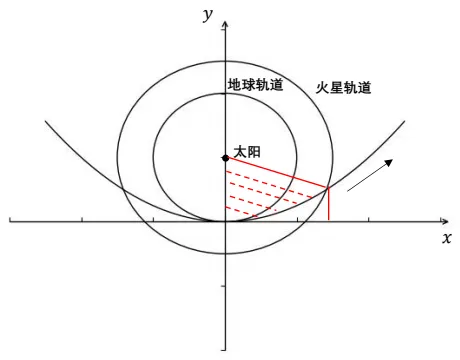

霍曼转移轨道是一种相对节省燃料的空间飞行轨道。前往外行星的探测器在恰当的时机变轨,脱离地球的引力控制,并以近日点在地球轨道上,远日点在目标行星轨道上的椭圆轨道绕太阳运动。当飞行器到达远日点时,目标行星刚好到达同一位置,飞行器调整速度,让目标行星俘获,开展探测任务。第四届万维望远镜宇宙漫游制作大赛获奖作品《卫星的变轨》也简单地描述了这一变轨的过程。“天问一号”的地火转移轨道也近似是一条霍曼转移轨道,现假设地球轨道和火星轨道均为圆轨道,回答35-43小题。

35. 地—火霍曼转移轨道的轨道半长轴约为?( )

A. 1 AU B. 1.25 AU

C. 1.5 AU D. 2.5 AU

36. 探测器沿上述轨道从地球轨道出发到达火星轨道约需要多长时间?( )

A. 1.8年 B. 1.4年

C. 0.7年 D. 0.4年

37. 探测器从地球轨道上变轨进入霍曼转移轨道(绕行方向与地球公转方向相同)前往火星时,根据你的估算,日火与日地连线的夹角约?( )

A. 36° B. 43° C. 56° D. 84°

38. 由第37小题可知,从以霍曼转移轨道前往火星有一个严格的时间窗口。这个时间窗口大约多久出现一次?( )

A. 300天 B. 610天

C. 780天 D. 920天

39. 世界多个航天机构趁着本次发射窗口在2020年发射了火星探测器,这不包括以下哪个国家或机构的探测器?( )

A. 中国 B. 美国

C. 阿联酋 D. 欧洲航天局

40. 近年的火星探测为我们带来了很多关于火星的新认知,行星科学家们甚至还发现,火星地表下很可能还存在液态水。上述发现是基于分析哪个火星探测器的数据得到的?( )

A. 好奇号 B. 机遇号

C. 天问一号 D. 火星快车

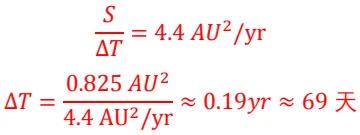

霍曼转移轨道虽然节省燃料,但探测器飞行时间较长。如果不担心燃料和载荷的问题,我们可以设计更快到达火星的线路。例如可沿图3-A所示的抛物线轨道飞行。抛物线的顶点位于地球轨道上。

41. 沿上述抛物线转移轨道飞行的探测器在近日点附近相对太阳的速度约为?( )

A. 42 km/s B. 30 km/s

C. 20 km/s D. 11 km/s

42. 在飞行器沿抛物线轨道飞行的过程中,下列哪项近似不变?( )

A. 太阳与探测器的连线在单位时间内扫过的面积

B. 探测器与太阳的引力势能

C. 探测器相对太阳的角速度

D. 探测器和太阳之间的引力

43. 探测器从地球轨道飞行到火星轨道耗时约?(提示:①焦点在(𝑝/2, 0)的抛物线的标准方程为2𝑝𝑦 = 𝑥²;②抛物线𝑦 = 𝑎𝑥²,𝑥 = 𝑏和𝑥轴三者所围图形面积𝑆 = 𝑎𝑏³/3)( )

A. 40天 B. 70天

C. 110天 D. 137天

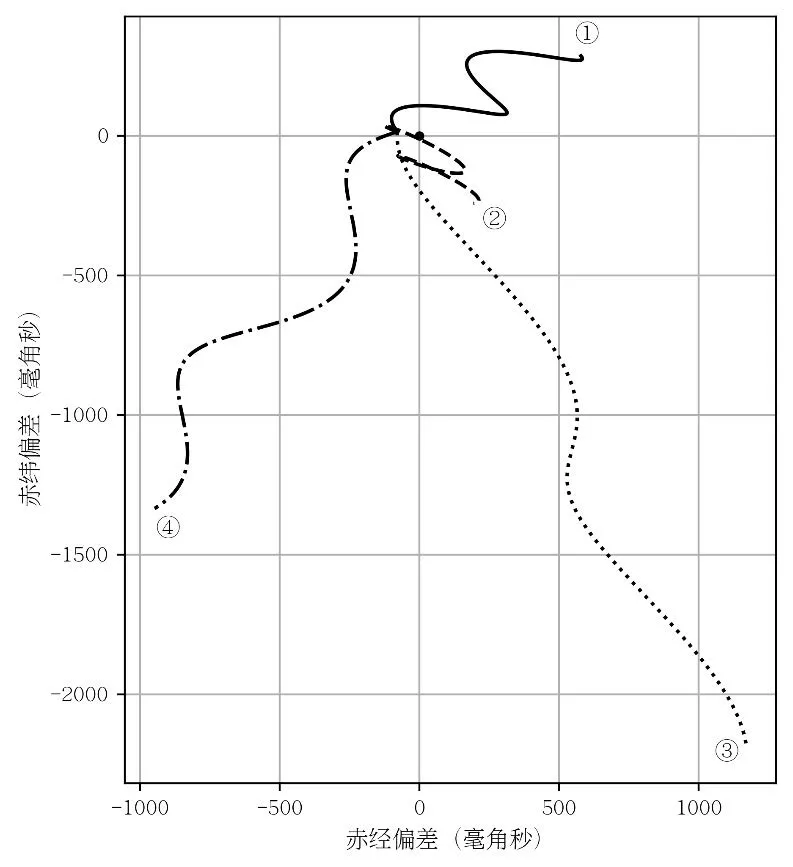

图3-A 一种抛物线转移轨道方案。探测器以顶点在地球轨道上的抛物线轨道飞行,箭头表示探测器的飞行方向。

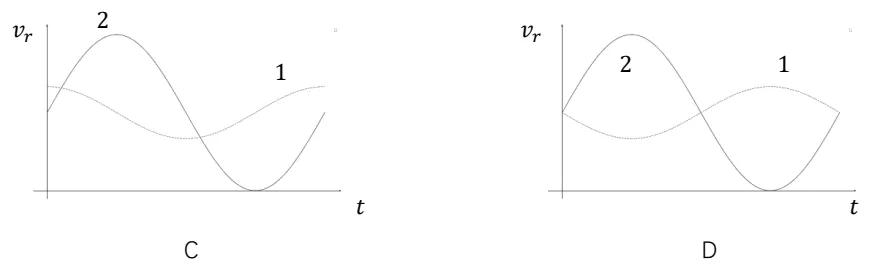

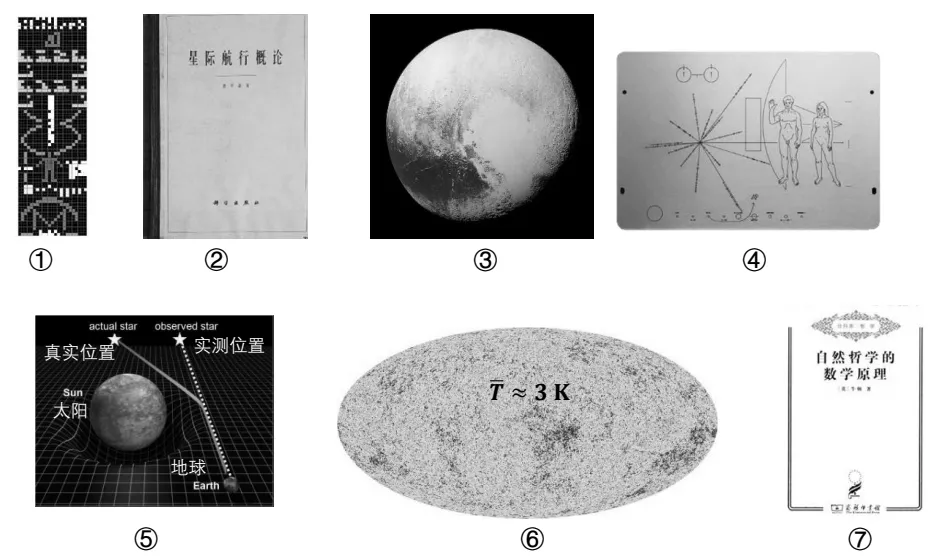

IV. 观测突破

在过往的比赛中我们提到,到达了未知星球的某天文社社长已经和该星球上的文明开展了交流。最近,社长了解到这个星球上存在一种神奇的植物,当地人称为“星河草”。这种植物可以富集铝元素,并在阳光过于猛烈时大量生成一种高反射率物质,让叶片反射过多的阳光。当地文明从星河草中提取这种物质做成高反射率涂料,制作镜子等物品。

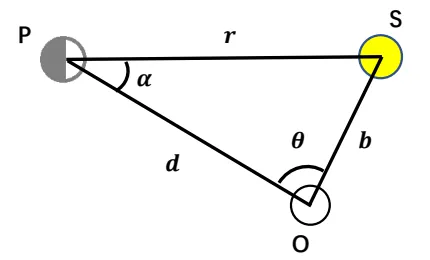

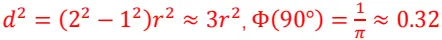

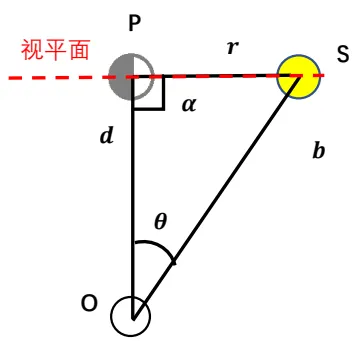

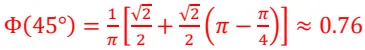

社长在一块岩石上磨制出半径为1.92m,横截面直径为10cm的凹球面,并均匀涂上反光液体,再把一片平面镜和一片凸透镜放在支架上做成一台反射望远镜。凸透镜的焦距16mm。当社长用望远镜观测一颗2等的行星时,发现能看清它圆形的轮廓,此时这颗天体的圆面刚好一半明亮一半黯淡无光。假设行星的公转轨道与社长所在的星球的公转轨道共面,且都以圆轨道绕恒星S公转,请结合已知信息回答44-50小题。

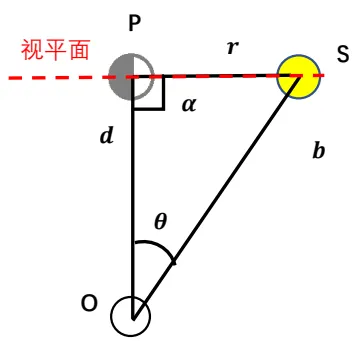

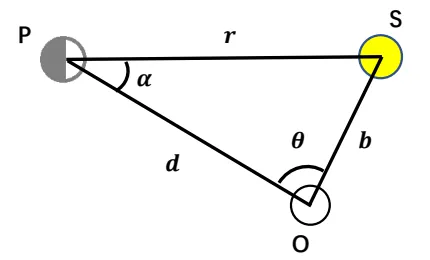

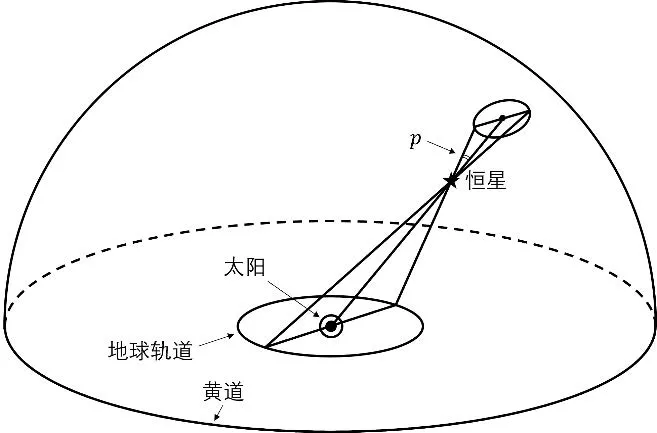

图4-A 行星与观测者的位置关系图(未按真实比例和角度作图)。社长位于星球O观测另一颗行星P,行星P被恒星S照亮。𝑟、𝑏和𝑑分别表示恒星和行星P,恒星和星球O,星球O与行星P的距离。夹角𝛼称为相位角,夹角𝜃是行星与太阳之间的角距离。

44. 该行星此时的相位角为(相位角的定义见图4-A)?( )

A. 0° B. 30° C. 90° D. 135°

45. 此时行星P与恒星S的角距离为30°,行星P与星球O的轨道半径之比𝑟/𝑏为?( )

46. 关于该行星P的亮度,以下哪项说法有误?( )

A. 该行星亮度的与恒星S的光度有关

B. 该行星的亮度与行星表面物质成分有关

C. 该行星的亮度与𝑟²成正比

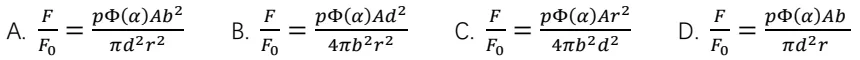

D. 该行星的亮度正比于1/𝑑²

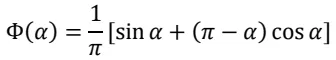

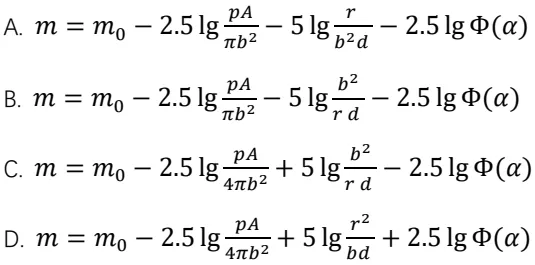

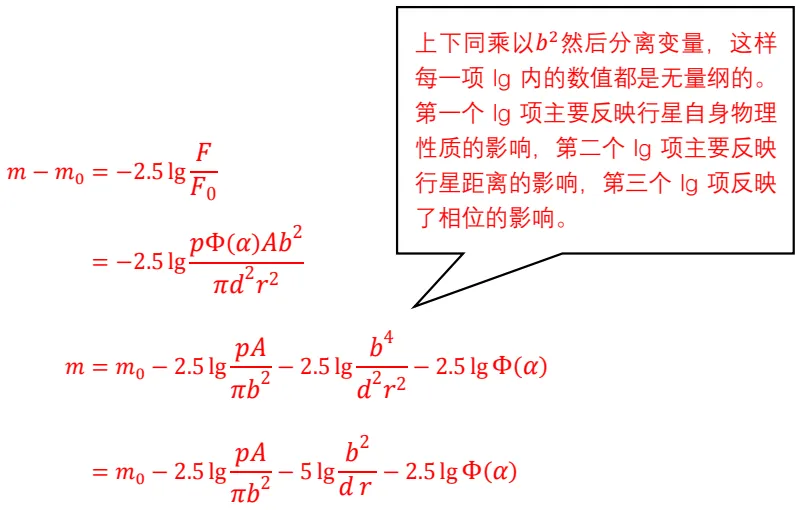

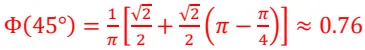

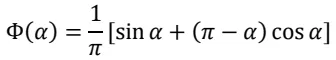

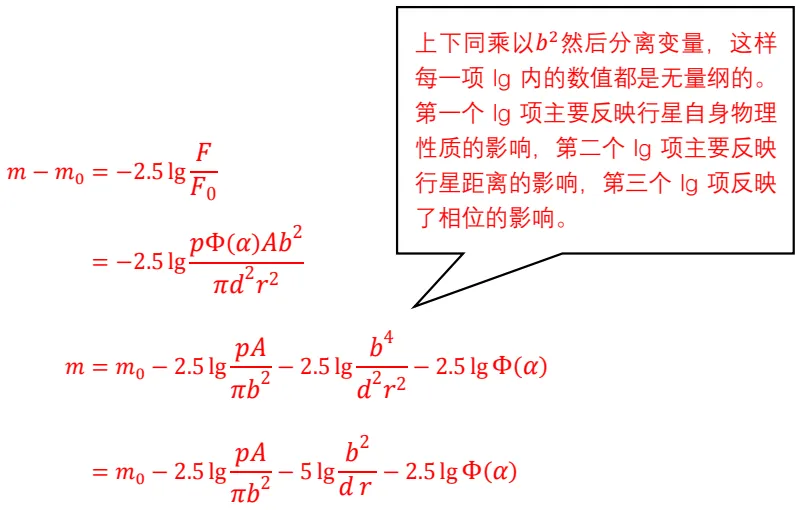

行星表面的反照率也会影响行星的亮度,天文学上常用的反照率有两种:邦德反照率𝐴和几何学反照率𝑝。邦德反照率是行星反照回空间的总辐射能量和入射行星截面的总辐射能量之比,但我们计算行星亮度时,由于要考虑行星相位的影响,更多是用到几何学反照率𝑝。行星的亮度𝐹 ∝ 𝑝Φ(𝛼)。其中相函数0 ≤ Φ(𝛼) ≤ 1,反映了相位对亮度的影响,并规定Φ(0) =1。取

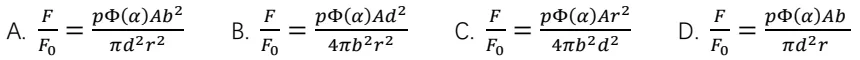

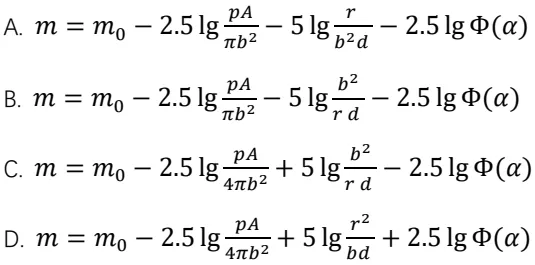

47. 现在我们给出行星亮度的具体表达式。设行星的横截面积为𝐴。根据上面的分析对选项进行排除,可知行星的亮度与在星球O处测得的恒星S亮度𝐹0(大气外亮度)之比为?( )

48. 设社长所在星球上测得的恒星S的视星等为𝑚0,行星的视星等𝑚可表示成?( )

49. 当相位角𝛼 = 45°,行星的视星等将变成?( )

A. 0等 B. 1.0等 C. 1.4等 D. 2.3等

50. 该行星与社长所在的星球均自西向东绕恒星S运动,下列说法正确的是(注意观测点在星球O上)?( )

A. 该行星的亮度峰值将出现在西大距之后,上合之前的某个时刻

B. 该行星冲日当天亮度上升至最高值

C. 该行星上合当天亮度最大

D. 该行星的亮度峰值将出现在东大距之后,下合之前的某个时刻

参考答案(高年组)

1-12. BADCC DBBAA CA

13. 北落师门是秋季的亮星,可判断最佳答案是D。

14. A。激变变星是由于恒星自身物理原因出现爆发,导致亮度骤增的一类天体。绝大多数的新星是因双星系统中的白矮星吸收来自伴星红巨星的物质,触发剧烈的热核反应而出现的。所以新星是一类激变变星。

15. B。参宿四的星斑大小远小于望远镜的分辨率,哑铃星云中心的白矮星在14等左右,拍摄星云的过程中用10英寸(25.4厘米)口径的望远镜拍摄星云的时候完全有可能拍到白矮星。

16. 我们可近似把恒星看成黑体。恒星光度𝐿 ∝ 𝑅2𝑇4,这里𝑅是恒星半径,𝑇是恒星表面(光球)温度。太阳表面温度约5800K,题中恒星的表面温度约为太阳表温温度的2倍。根据比例关系可得答案为C。

17. B

18. 天狼和昴在传统文化中都有指代外敌的意思,题目提到了深空天体,D可排除,答案为B。此外,蟹状星云在公元1054年北宋时期的超新星爆发中形成,在唐代还不存在,且肉眼还不可见,亦可排除。

19. D

20. A

21. D。由冬季六边形可推知D位于秋季星座的片区,这里应该没有亮星,且D刚好在黄道星座内,可推知D是行星。

22. C

23. 冬季极大的流星雨选项里只有A。

24. 双子座流星雨极大在12月13-14日前后,由经验可知在冬至日前后地方时子夜时分,作为季节特征的冬季六边形接近上中天,13-14号出现类似的星空比冬至日晚40分钟左右。由六边形到子午线的距离大致判断出星图观测时间应该在当地子夜前1-2小时左右(10点-11点左右),对应北京时间11:30 AM,观测点经度应与东经120°相差180°再往西一点,即西经60°再稍偏西。结合北极星的高度,可排除AD,得出答案C;亦可根据时差(15°对应1小时)排除答案D,得C。

25. B。M57位于天琴座(夏季星座),当天很难看到,只在日落后一小段时间出现在天空。

26. A

27. D。由掩星带可知我国只有海南、广西和广东等部分低纬地区可见。

28. B。根据表格数据,由掩终时刻减掩始时刻即可得。

29. D

30. B。东边的是带食月落区,西边的是带食月出区。

31. C。在月轮边缘,由于月球山峰峡谷的影响,我们可会看到不同的山峰轮番掩盖后面的天体,使天体多次消失和再现的现象。通过恒星消失和再现的时间,我们可以估算这些山峰的宽度。

32. A

33. C。月球亮面的亮度越大于行星或恒星,当它们接近月球亮面时不容易测准;月掩星的食带宽度取决于月球视直径和它投影的方向,与月相无关;在非洲中部位于掩星带的虚线范围内,由29小题可知掩星发生时当地是白天,无法观测。月球每天东移13.2°左右,平均每小时33角分,月球视直径约30角分,所以月球相对恒星背景移动一个月球视直径大约1小时。加上地球自转(视差)和月球椭圆轨道等因素影响,地球上固定观测者看到月球移动一个月球视直径的时间可大于1小时,即月掩星持续时间可以超过1小时。

34. 角宿一是颗双星,两次亮度下降的原因是先掩了其中一颗子星1,后两颗都被掩。设两子星亮度分别为𝐹1和𝐹2,由普森公式可知未被掩时大角星视星等𝑚=-2.5lg(𝐹1+𝐹2)+𝐶,子星1被掩后,只余子星2的光,所以大角星的视星等即子星2的视星等𝑚2=-2.5lg𝐹2+𝐶。

35. B。霍曼轨道如下图所示,该轨道远点在火星轨道上,近点在地球轨道上,太阳位于焦点上。根据椭圆几何性质可知轨道半长轴约𝑎=1.5AU+1AU/2=1.25AU。参赛者需事先了解日火距离和日地距离。

36. C。由开普勒第三定律可得上述轨道的周期:

从地球轨道到火星轨道要飞行半个轨道周期,所以飞行时间𝑡=𝑇/2=0.7𝑦𝑟

37. B。当飞行器到达火星时,火星必须同时到达霍曼转移轨道的远点,飞行器才能与火星相遇,变轨被火星俘获。这就要求发射时预留一个“提前量”,在火星发到达交汇点之前发射飞行器。火星公转周期𝑇_火_用1.5 AU轨道半长轴和开三估算结果为671天,准确值约687天。但这个差异并不影响我们的粗略估算。以现场估算的671天为例,已求得飞行时间为0.7𝑦𝑟 ≈ 255天,这段时间内日火连相对日地转过的角度为360° × 255/671 ≈ 137°,由几何关系知发射时日地连线和日火连线的夹角为180°−137°=43°。根据估算条件的差异,结果一般在44°左右。

38. 要以霍曼轨道到达火星,发射时火星、地球和太阳的相对位置有严格要求。三者两次到达相似的相对位置所需要的时间即火星和地球的会合周期。火星和地球的会合周期𝑇会 = 𝑇火_𝑇_地 / (𝑇火 − 𝑇地),𝑇_火_用1.5 AU轨道半长轴和开三估算结果为671天,准确值约687天,对应会合周期分别为800天和780天。均可得出答案C。

39. D。Mars 2020已经多次在火星发射窗口前宣布推迟。

40. D

41. A。抛物线轨道和地球轨道的交点刚好是近日点,速度方向与平行于该点的切线,速度大小即地球轨道上的逃逸速度42km/s。

42. A。开普勒第二定律的本质是系统角动量守恒,无论轨道是抛物线、双曲线还是椭圆,均遵从这一规律。

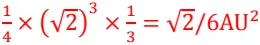

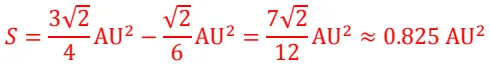

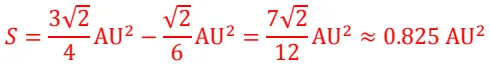

43. B。在近地点,探测器速度42km⁄s ≈ 8.8AU⁄yr,探测器与太阳连线在单位时间内扫过的面积为:

只要知道图3-A中阴影部分的面积𝑆,即可知道扫过这块面积所需要的时间(飞行时间)∆𝑇。

图3-A已把抛物线轨道和地球公转轨道交点作为原点建立了直角坐标。以天文单位作为长度单位,该坐标中火星轨道的轨迹方程为:

𝑥² + (𝑦 − 1)² = 2.25

抛物线轨道的轨迹方程为:

4𝑦 = 𝑥²

联立两式解得 。根据物理实际舍去𝑥的负数解,可知火星轨道与抛物线转移轨道的交汇点坐标为

。根据物理实际舍去𝑥的负数解,可知火星轨道与抛物线转移轨道的交汇点坐标为 。由坐标轴,

。由坐标轴, 和太阳—交汇点连线构成的梯形面积为

和太阳—交汇点连线构成的梯形面积为 。根据提示,抛物线,𝑥轴和

。根据提示,抛物线,𝑥轴和 构成的图形面积为

构成的图形面积为

所以

根据开普勒第二定律

提示中抛物线焦点(𝑝/2, 0)不准确,应为(0, 𝑝/2)。考虑图3-A与抛物线方程均正确,且根据抛物线的基本性质可判断标准方程,曲线开口和焦点位置的关系,对解题不造成根本性的影响。本题可正常得分。

44. C。3个天体的几何关系如下图所示,只有相位角为90°时,视平面才刚好同时平分亮区和暗区。

45. A。𝜃 = 30°时,sin 𝜃 = 𝑟/𝑏 = 1/2

46. C。行星亮度正比于行星P所在位置恒星S的辐射流𝐹0 = 𝐿/4𝜋𝑟²(𝐿是恒星光度),正比于它的反照率,反比于𝑑²,正比于行星的接收面积𝐴(横截面积)。其中反照率和地表物质化学成分、地形、大气等因素有关。

47. 由46小题提到的比例关系可排除,得出答案为A。

48. B。根据普森公式

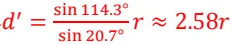

49. C。两行星的运行轨道都是圆轨道,所以𝑏和𝑟都是常数。已知

由正弦定理可得𝛼 = 45°时, ,𝜃 ≈ 20.7°,∠𝑃𝑆𝑂 = 114.3°。再次应用正弦定理,得

,𝜃 ≈ 20.7°,∠𝑃𝑆𝑂 = 114.3°。再次应用正弦定理,得 ,𝑑′² ≈ 6.65𝑟²。

,𝑑′² ≈ 6.65𝑟²。

当𝛼 = 90°时,

由48小题答案可知𝛼 = 45°视星等

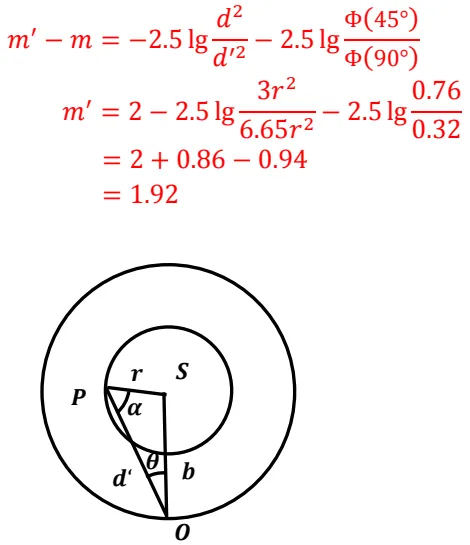

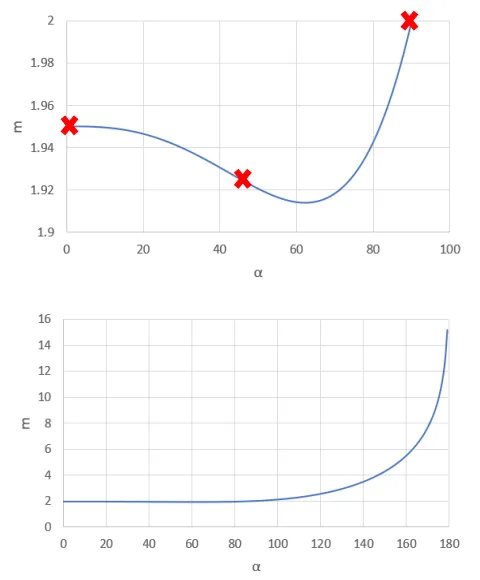

评卷分析:

按选择最接近答案的原则,本题应选D,但D选项亮度低于2等,会影响50小题亮度极大时刻的判断。视星等与相位角的关系如下面两图所示,上图是相位角0°-100°范围的局部放大,解题中需要计算的数据点以及题目作为条件给出的数据点已用红叉标注。上合与大距之间,行星亮度不会低于2等,大距之后亮度会一直变暗。图中给出的亮度极大值出现在相位角62°左右。若以α=45°时,视星等为2.3等为判据,有可能造成上合时亮度最高的误判。

在正确的计算中,虽然相位角在0°和45°时亮度差异很小(α=0°,m=1.95),但起码可说明相位角0°增大到90°过程中,亮度整题趋势在下降。如果有亮度极大值点存在,也应该在大距和上合之间出现。

本题可考虑取消计分,50小题可通过运算结果排除选出,可保留。

50. 上合当天的亮度约1.95等,比1.93等稍暗,排除C。内行星不存在冲,可以排除B。𝛼 = 45°到𝛼 = 90°亮度在下降;𝛼 = 0°到𝛼 = 45°亮度缓慢增加,又从几何分析可知𝛼 = 90°时恰好大距,所以上合和大距之间存在一个亮度极大点。答案A最符合分析结果。

2020年广东省中学生天文知识竞赛复赛试题(低年组 实测与理论部分)

注意事项:

1、本卷为闭卷考试,请答卷人按照自己的真实水平独立完成。

2、参赛选手请将答案填写在答题纸的有效答题区域上,在本试卷上的作答结果按无效处理。比赛结束时将回收答题纸(草稿纸)。

3、每张A4答卷的开头都有“答题纸□ 草稿纸□”标识,除了首张答卷外,选手可根据需要自由选择每张空白答卷的用途。所有用作答题纸的答卷都要在“答题纸□”的方框中打“√”,并按作答顺序标上页码。所有用作草稿纸的答卷都要在“草稿纸□”的方框中打“√”。废弃的答题纸需把“√”涂抹掉。

4、全卷总分100分,答题时间90分钟。

5、考试结束前30分钟方可交卷离场。交卷时答题纸按顺序放置在上方,草稿纸和废弃的答题纸放置在下方。

6、本场考试允许使用不具编程功能的科学计算器。

1. 红巨星支上端(共32分)

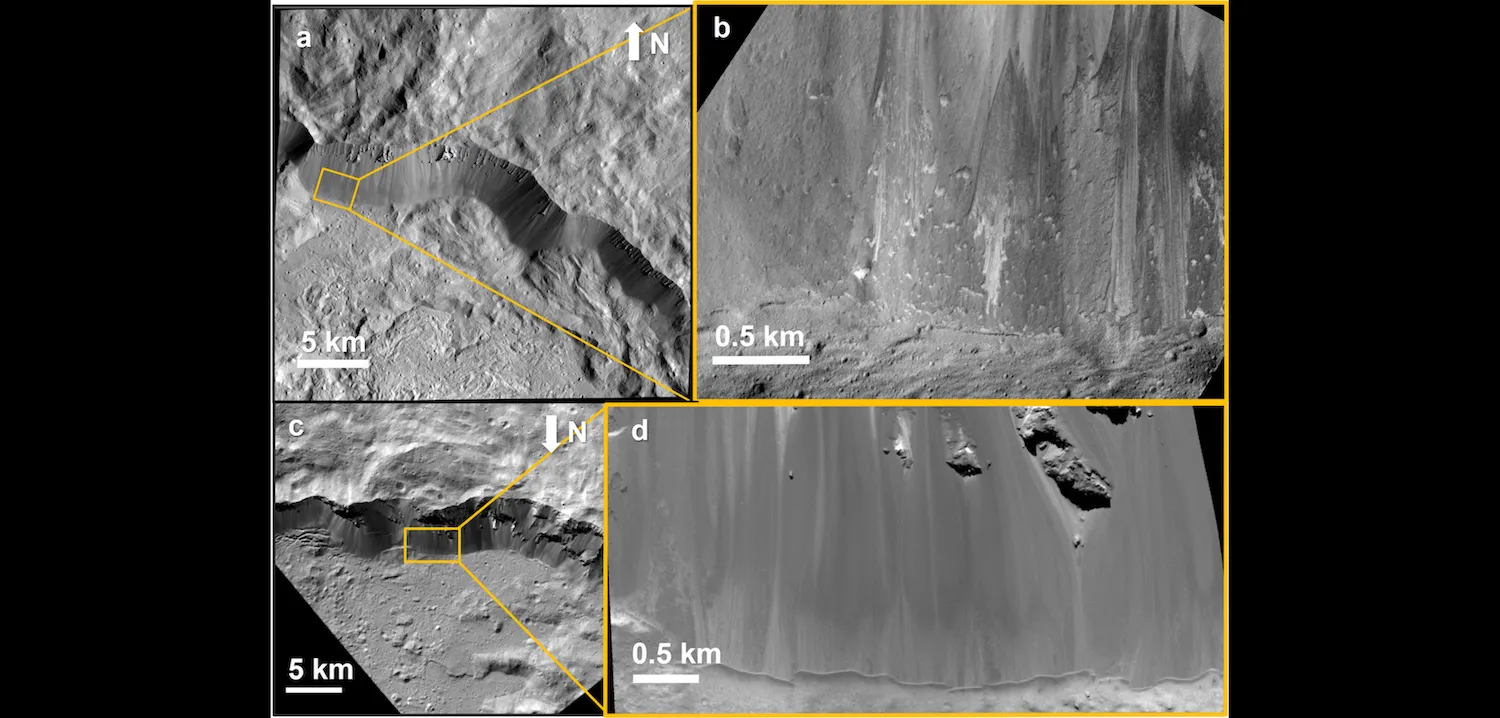

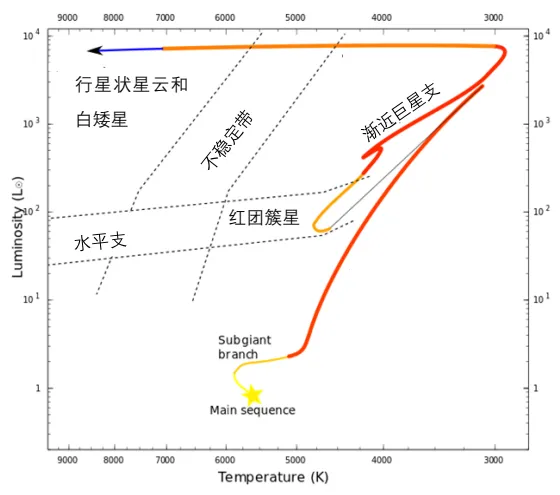

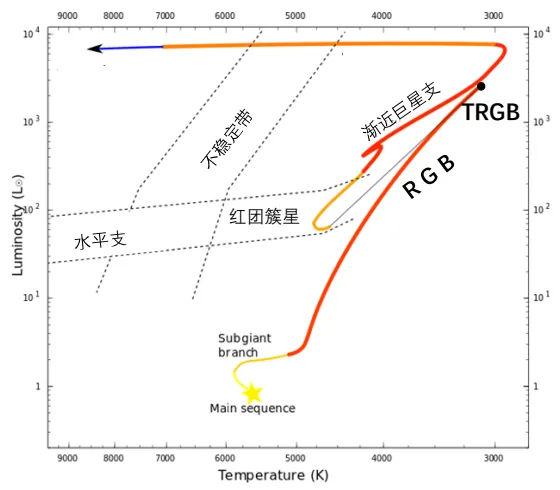

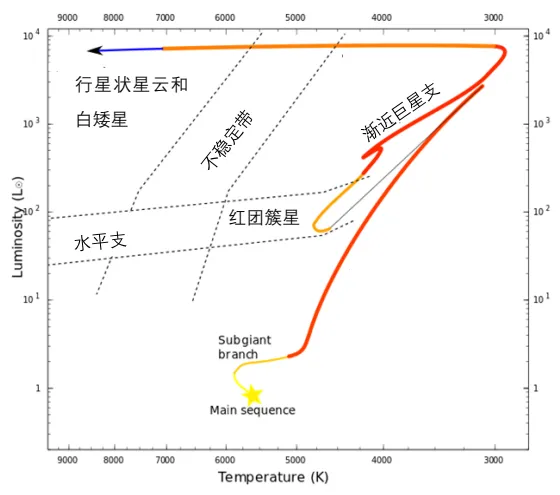

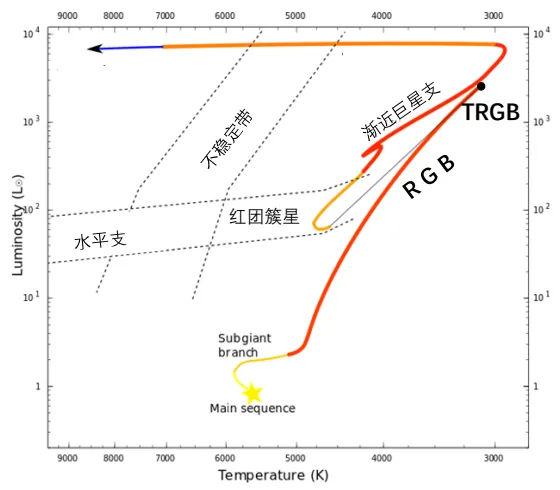

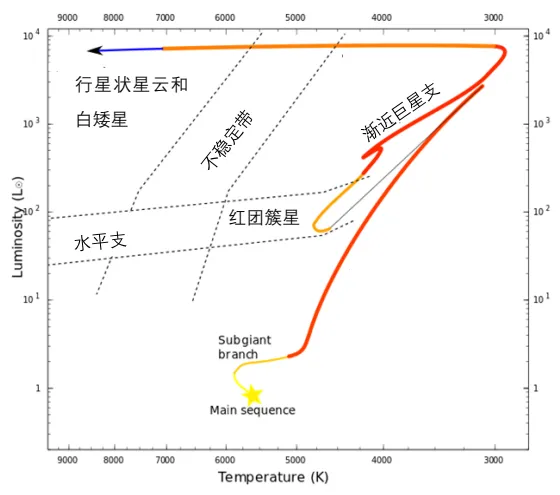

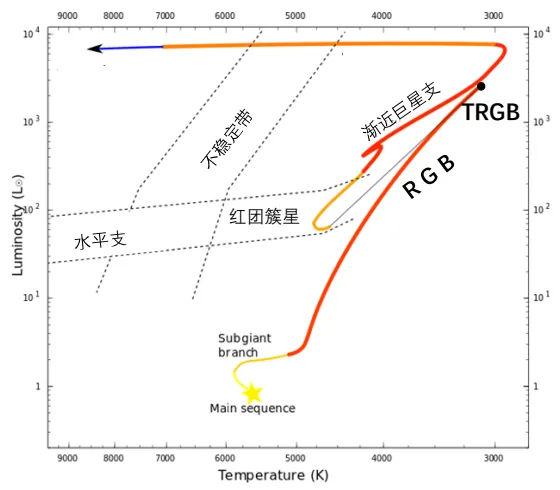

中低质量恒星在核心的氢燃尽后,将进入红巨星阶段,此时恒星的能量主要来自包围致密氦核(未燃烧)的氢燃烧壳层。随着氦核质量不断增长,恒星将沿着赫罗图上的红巨星支(Red Giant Branch)上移,直到氦核的质量达到临界,触发“氦闪”,恒星从红巨星支跳转到赫罗图的高温端,这使得恒星在赫罗图上的演化轨迹显得不连续,红巨星支存在一个上顶点,称为红巨星支上端(Tip of the Red Giant Branch,简称TRGB)。在I波段,TRGB的绝对星等约-4等,可充当标准烛光。

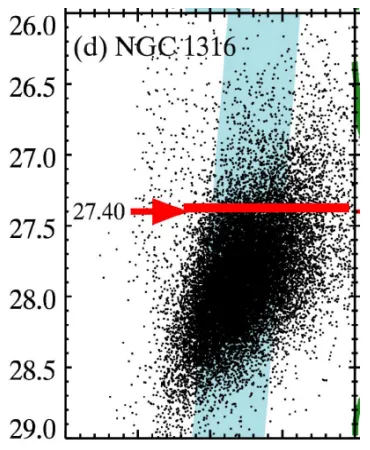

1.1 图1-1是一颗1倍太阳质量恒星在赫罗图上的等龄线(可看作恒星的演化轨迹)。请在答题纸上的图片里作以下标注:在红巨星支旁边标注“RGB”;用“●”标出红巨星支上端的位置,并在旁边标注TRGB。(6分)

图1-1 1倍太阳质量恒星的演化轨迹。

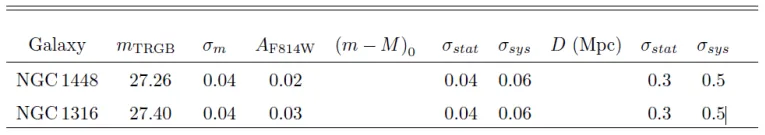

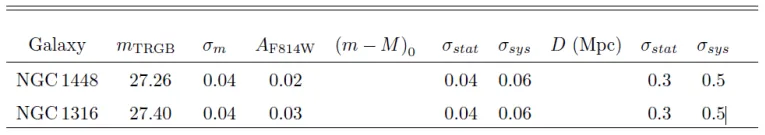

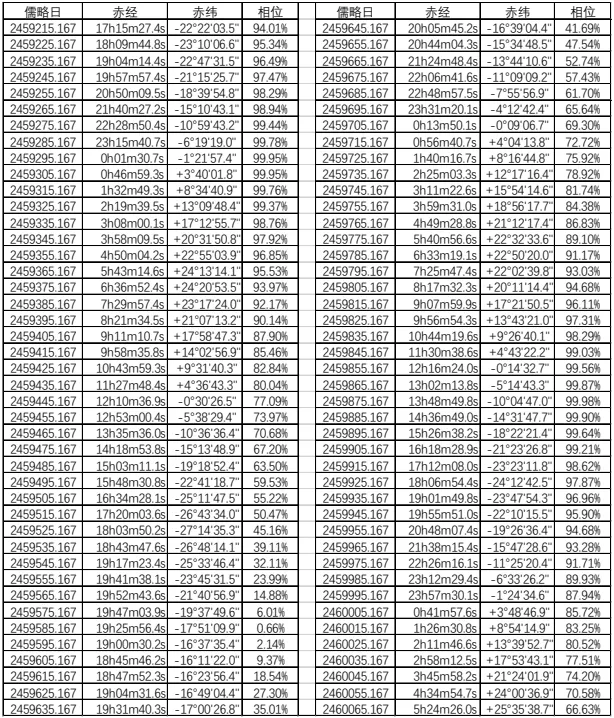

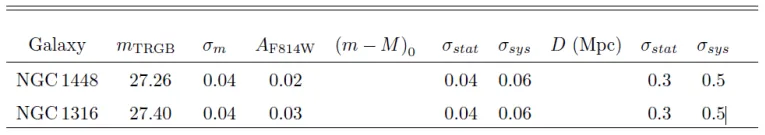

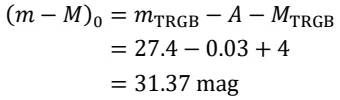

1.2 Hatt等人利用哈勃望远镜上的先进巡天照相机广域通道(ACS/WFC)的测光数据,通过TGRB法测量NGC 1148和NGC 1316的距离(Hatt et al.2018),相关信息总结在表1-1中。请估算NGC 1316的真距离模数和距离。(12分)

表1-1 NGC 1148和NGC 1316的部分测光信息。其中𝑚TRGB是两天体在I波段中TRGB观测视星等,𝐴F814W是𝑚TRGB所在波段的消光。(Hatt et al.2018)

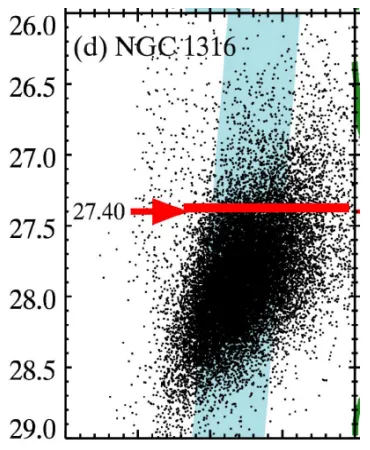

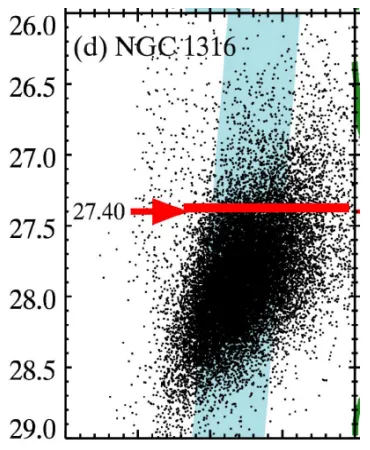

图1-2

1.3 图1-2是用ACS/WFC数据绘制的赫罗图(Hatt et al.2018),箭头和红线标出了计算机程序判断的TRGB所在位置。在TRGB周围和上方,还有很多零散分布的非RGB恒星样本干扰我们的判断。参考图1-1,这些干扰样本可能主要是什么恒星?(6分)

1.4 假设GAIA卫星能测出0.15毫角秒的周年视差,它能不能通过三角视差法直接测量NGC 1316或星系内的亮星的距离?(8分)

2. 月亮的颜色。(共24分)

2.1 简单说明为什么有时明明没发生月食,刚升起来的月亮却是红色的,但升高后就变成黄白色?(16分)

2.2 有时人们还会说某个月里将出现“蓝月亮”(天文术语)。简述什么是“蓝月亮”。(8分)

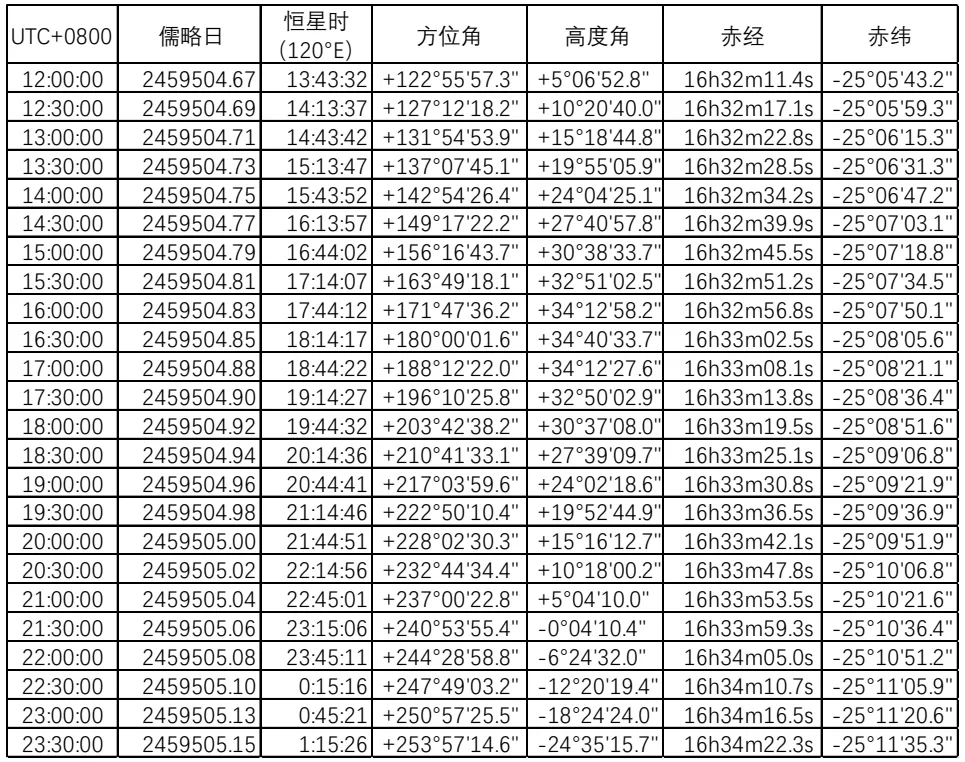

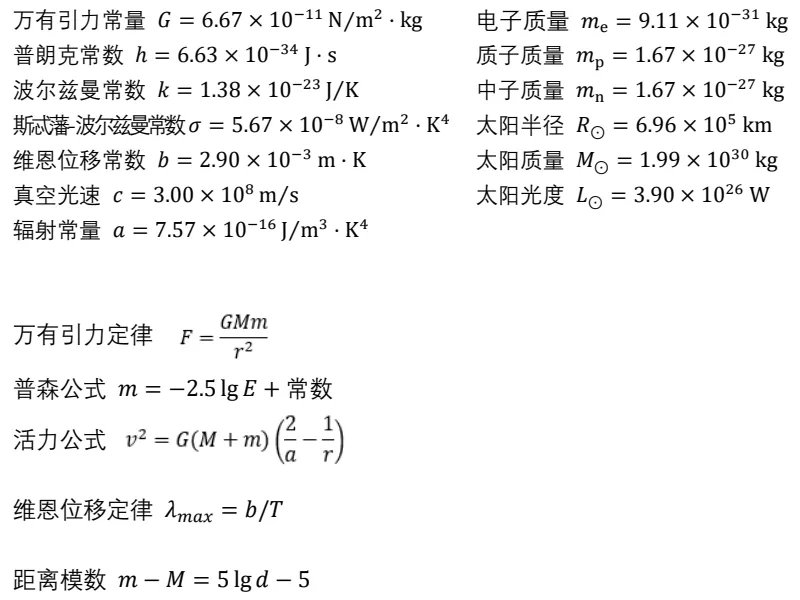

3. 星历表(共44分)

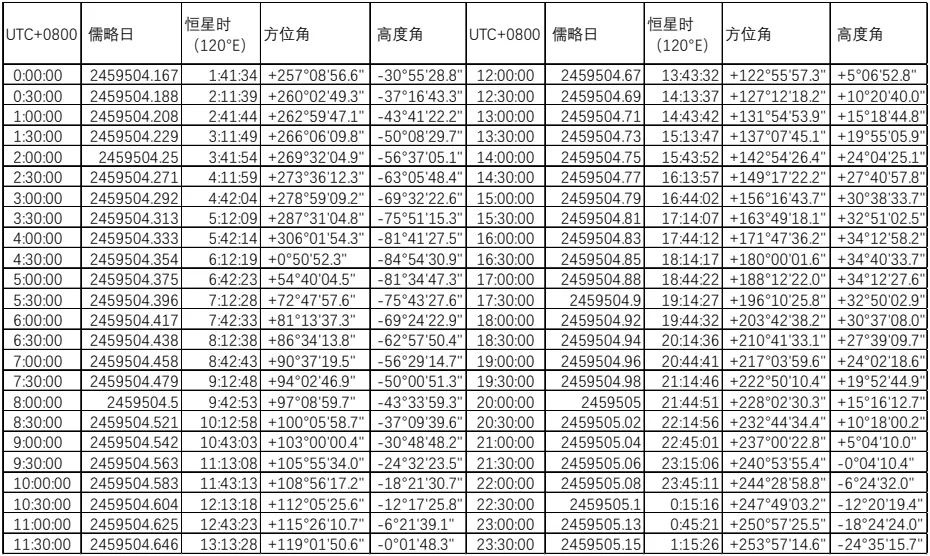

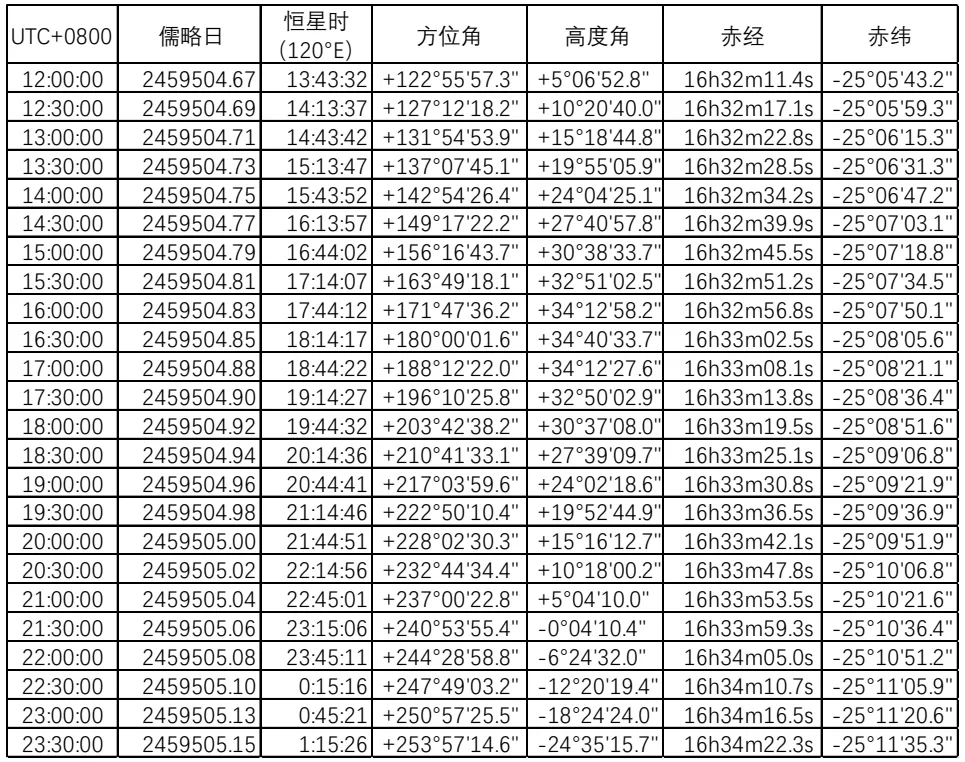

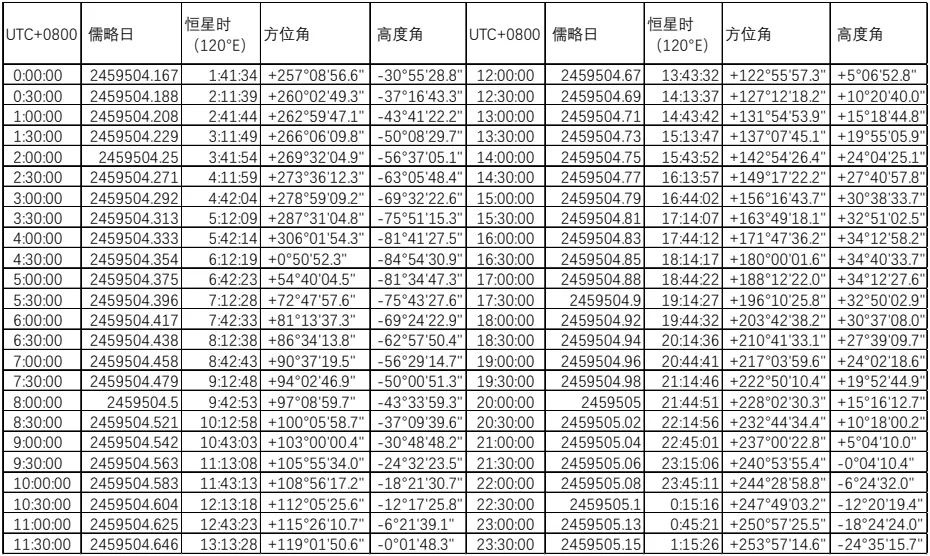

下表是太阳系某行星的星历表。请根据表中的信息回答下列问题。

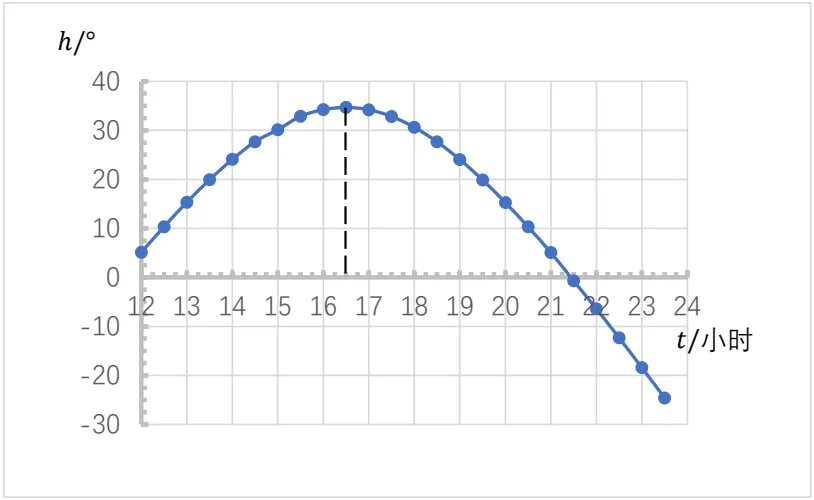

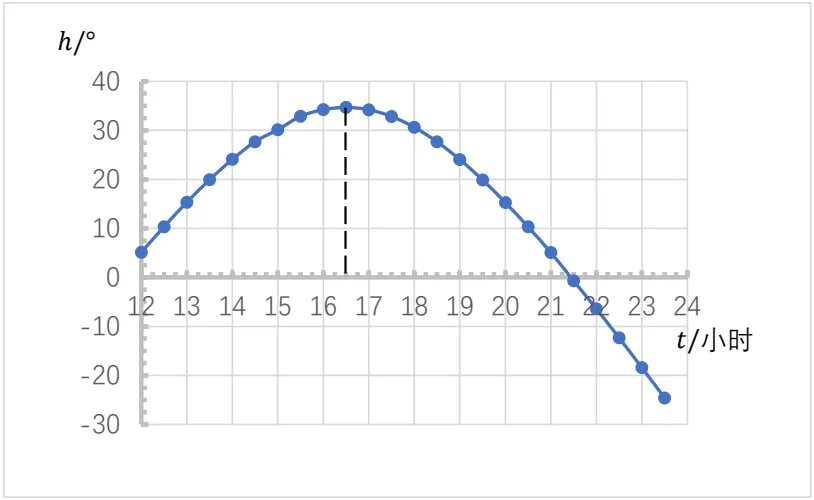

3.1 绘制该行星的地平高度ℎ 随北京时间 𝑡 变化的曲线图。(14分)

3.2 该天体在当天什么时刻上中天?(6分)

3.3 已知观测者在北半球,估算观测点的地理纬度,要求误差在2角分以内。(8分)

3.4 估算观测点的地理经度,要求误差在10角分以内。(10分)

3.5 判断该天体是太阳系内还是太阳系外的天体,需简述判断依据。(6分)

复赛答案(低年组)

1.1 (每个标注项各2分,共6分)

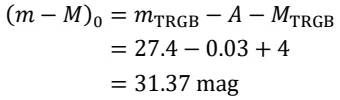

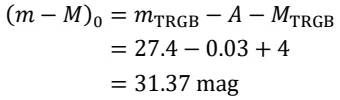

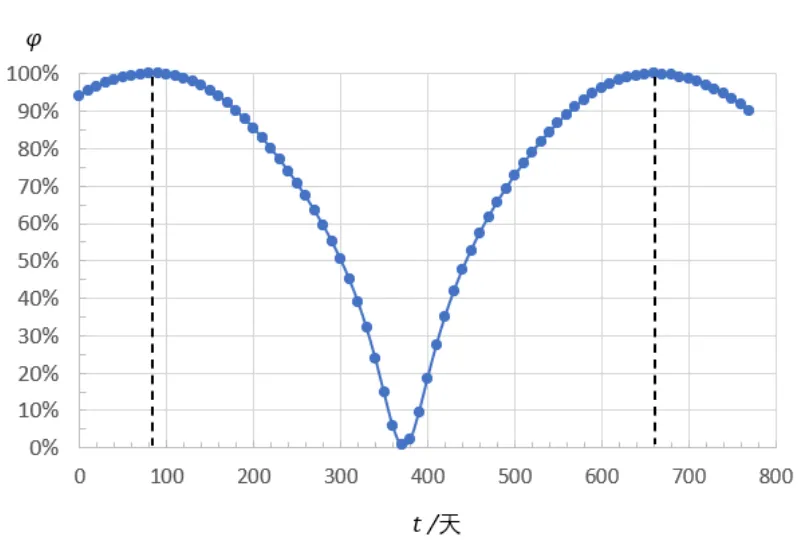

1. 由表1-1可知NGC 1316的TRGB观测视星等为𝑚TRGB = 27.4 mag,对应的消光值为𝐴 = 0.03 mag。所以真距离模数为:

(没考虑消光不得分)

NGC 1316的距离为:

(用视距离模数扣1分)

(没考虑消光但计算正确扣1分)

1.3 由图1-1可发现渐近巨星支与TRGB非常靠近,且延伸到TRGB之上。这些渐进巨星支上的恒星会对判断造成干扰。

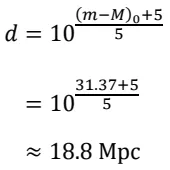

1.4 GAIA能测出𝜌=1.5×10-4”的周年视差,即它测距的上限为:

因为 𝑑 ≫ 𝑑max,所以GAIA无法通过三角视差法直接测量该天体的距离。

2.1 地球大气会散射月表反射过来的光。月光穿过的大气越厚,光线到达地表时所受的散射作用就越强。大气的散射作用对不同波长的光效果是不一样的,光的波长越短(颜色越蓝),所受的散射作用越强(即红化),这使得观测者看到偏红的月亮。月球刚升起时,到达观测者的光穿过的地球大气相对较厚,随着月球逐渐升高,光线穿过的地球大气厚度减少,大气散射导致的红化效应随月球地平高度的增加而减弱。综上,月球在地平线附近看起来会偏红,升高后会更接近原来的颜色。但是,在大气较为澄清的状态下,一般只会看到低空中的月亮呈黄色。红色的月亮多出现在有云雾、有灰霾、地表有明显的空气污染源或有大面积沙尘出现等场合。这些场景中,空气中的颗粒物,大大增强了大气的散射作用,使月亮呈现明显的红色。

要点:

地球大气的散射起主导作用。

散射强度与波长的关系。

天体地平高度与散射强度的关系。

低空小颗粒物的贡献。

2.2 蓝月亮是指拥有4次满月的季节里,出现的第3次满月。

到了现代,由于著名天文科普杂志《天空与望远镜》在一篇1946年刊登的科普文章里内容出现失误,很多人误以为蓝月亮是指公历中一个月里出现的第2次满月。回答该答案亦可得分。

3.1

3.2 由上图或星历表可知该天体在当天北京时间16:30上中天。

提示:上中天时,天体地平高度达到最大值,出现在正南或正北方。由“时分秒”和“度分秒”计量系统的关系可知直接读取表中数据即可满足精度要求。

3.3 天体上中天时的地平高度ℎmax、当地地理纬度𝜁和天体赤纬𝛿之间具有如下关系:

ℎmax = 90° − 𝛿 − 𝜁

由星历表得ℎmax = 34°41′,𝛿 = -25°8′。代入数据计算得:

𝜁 = −80°27′ 或 30°11′

即因为观测点在北半球,所以观测点在北纬30°11′。

3.4 天体上中天时,天体赤经等于本地恒星时𝑆,即:

𝑆 = 𝛼 = 16ℎ33𝑚

已由星历表查知天体上中天时东经120°地区的恒星时为𝑆0 = 18ℎ14𝑚

观测点的经度 𝜆 = 120° + (𝑆 − 𝑆0)

代入数据得 𝜆 = 94°45′,即东经94°45′

3.5 该天体的赤经赤纬在一天内有明显变化,正常只有太阳系内的天体才会相对恒星背景出现那么快的移动。该天体应在太阳系内。

2020年广东省中学生天文知识竞赛复赛试题(高年组 实测与理论部分)

注意事项:

1、本卷为闭卷考试,请答卷人按照自己的真实水平独立完成。

2、参赛选手请将答案填写在答题纸的有效答题区域上,本试卷上的作答结果按无效处理。比赛结束时将回收答题纸及草稿纸。

3、总分100分,考试时间90分钟。

4、本场考试允许使用不具编程功能的科学计算器。

1. 红巨星支上端(共40分)

中低质量恒星在核心的氢燃尽后,将进入红巨星阶段,此时恒星的能量主要来自包围致密氦核(未燃烧)的氢燃烧壳层。随着氦核质量不断增长,恒星将沿着赫罗图上的红巨星支(Red Giant Branch)上移,直到氦核的质量达到临界,触发“氦闪”,恒星从红巨星支跳转到赫罗图的高温端,这使得恒星在赫罗图上的演化轨迹显得不连续,红巨星支存在一个上顶点,称为红巨星支上端(Tip of the Red Giant Branch,简称TRGB)。

1.1 图1-1是一颗1倍太阳质量恒星在赫罗图上的演化轨迹。请在答题纸上的图片里作以下标注:在红巨星支旁边标注“RGB”;用“●”标出红巨星支上端的位置,并在旁边标注TRGB。(6分)

图1-1 1倍太阳质量恒星的演化轨迹。

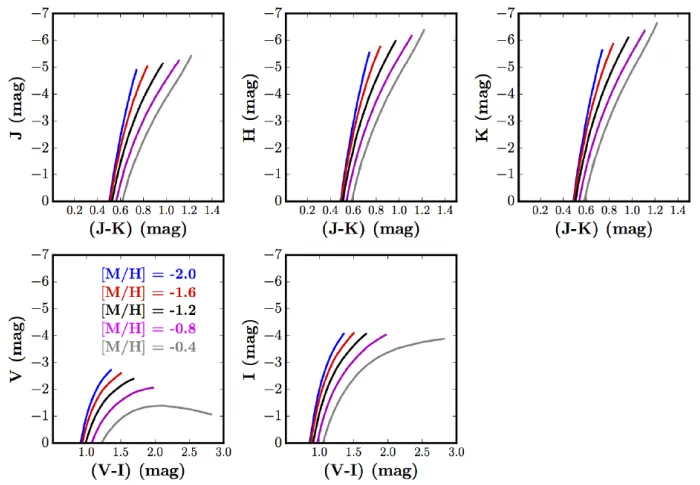

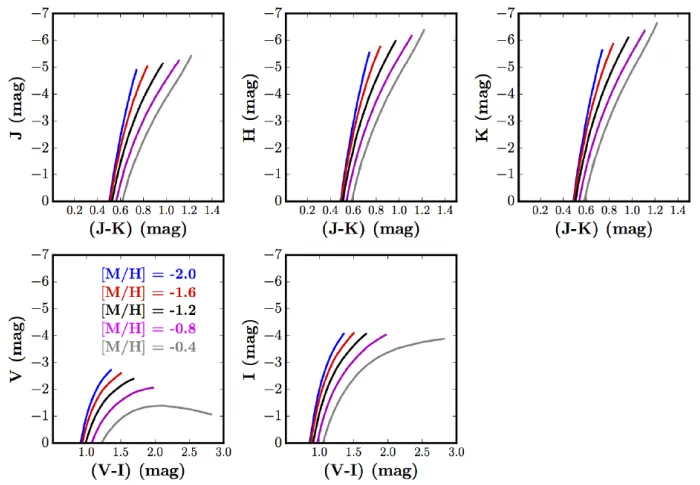

1.2 图1-2是通过理论模型计算的低质量恒星的等龄线。V、I、J、H 和K波段中,哪一个波段的TRGB最适合充当标准烛光?该波段下TRGB的绝对星等是多少(精确到个位)?(8分)

图1-2 VIJHK 五个波段下,不同金属丰度的恒星的100亿年等龄线(对应红巨星支),纵坐标为绝对星等。每个子图中从左到右五条等龄线分别对应金属丰度-2.0、-1.0、-1.2、-0.8、-0.4。(Freedman et al.2020)

1.3 Hatt等人利用哈勃望远镜上的先进巡天照相机广域通道(ACS/WFC)的测光数据,通过TGRB法测量NGC 1148和NGC 1316的距离(Hatt et al.2018),相关信息总结在表1-1中。请估算NGC 1316的真距离模数和距离。(12分)

表1-1 NGC 1148和NGC 1316的部分测光信息。其中𝑚TRGB是两天体在2.2小题答案波段中的TRGB观测视星等,𝐴F814W是𝑚TRGB所在波段的消光。(Hatt et al.2018)

图1-3

1.4 图1-3是用ACS/WFC数据绘制的赫罗图(Hatt et al.2018),箭头和红线标出了计算机程序判断的TRGB所在位置。在TRGB周围和上方,还有很多零散分布的非RGB恒星样本干扰我们的判断。参考图1-1,这些干扰样本可能主要是什么恒星?(6分)

1.5 除了TRGB以外,列举两种理论上可用于测量河外星系距离的标准烛光。(8分)

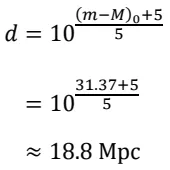

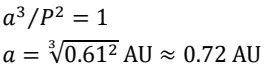

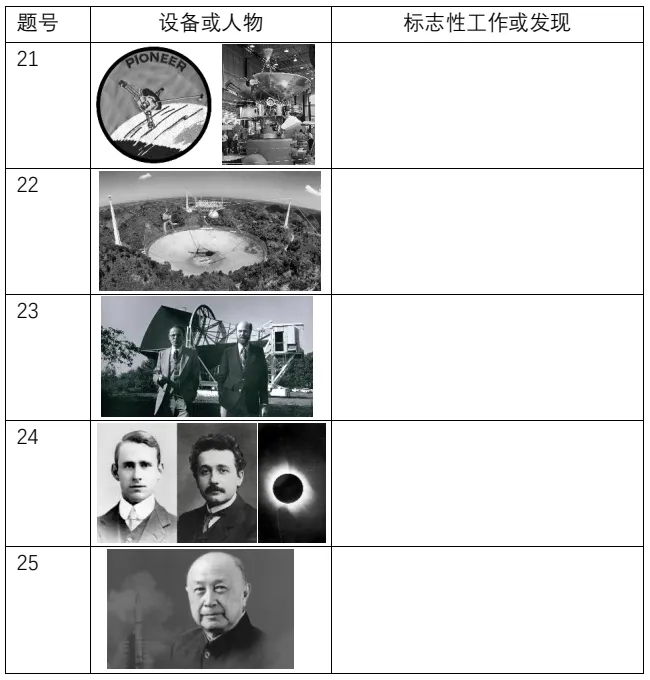

2. 星历表(共60分)

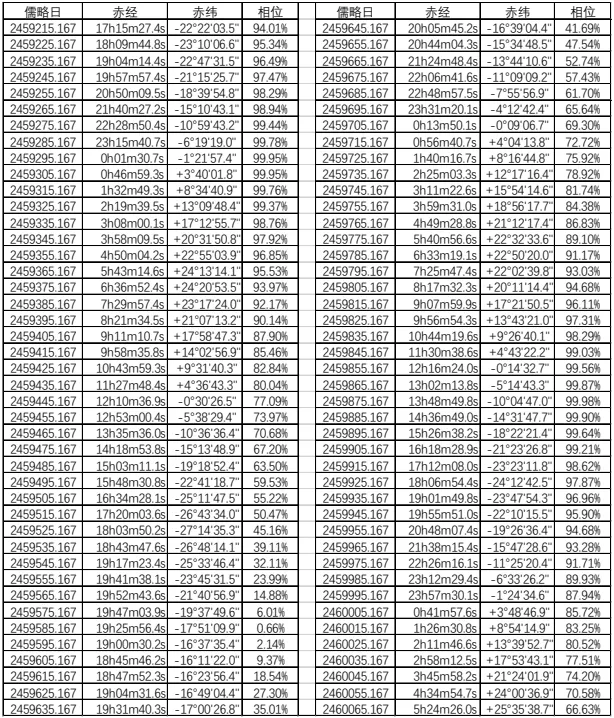

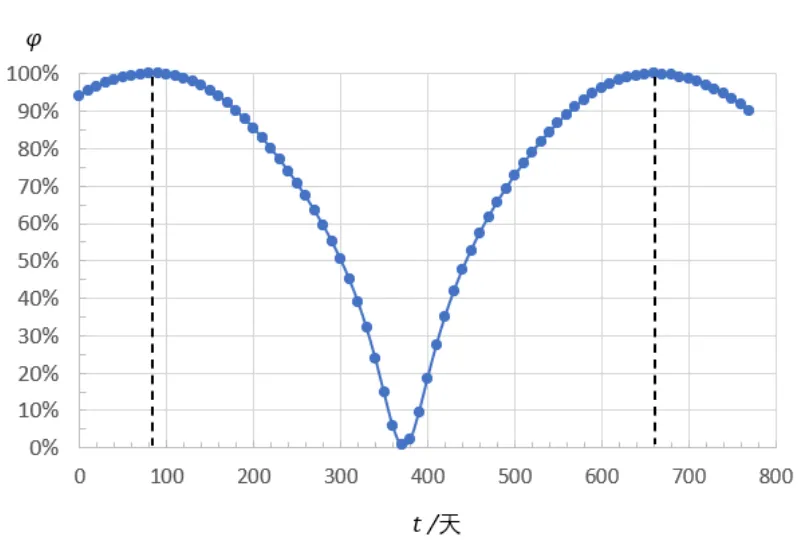

上表是太阳系内某天体的星历表,该天体远日点在土星轨道以内,偏心率小于0.1。已知北京时间2021年1月1日0:00的儒略日为2459215.167。

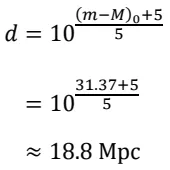

2.1 简单绘制该天体的相位𝜑 随时间 𝑡 变化的曲线图。(14分)

(提示:①可将JD 2459215.167记为 𝑡 = 0 day;②选择20个左右的关键数据点即可绘制出变化曲线轮廓)

2.2 估算该天体的公转周期。(8分)

2.3 估算该天体的轨道半长轴。(6分)

2.4 这可能是哪个天体的星历表?(4分)

2.5 图2-1是北京时间2021年10月17日该天体在某地的详细星历表。请确定该天体上中天的时刻(误差2分钟以内)。(4分)

2.6 估算天体在2021年10月17日上中天时的赤经和赤纬。(10分)

2.7 估算观测点的地理经纬度。(14分)

图2-1

复赛答案(高年组)

1.1 (每个标注项各2分,共6分)

1.2 标准烛光的光度因受尽量少的因素影响,I波段上,TRGB的绝对星等值几乎不受金属丰度影响,所以I波段下的TRGB最适合充当标准烛光,该波段下TRGB的绝对星等为𝑀TRGB = −4 mag。

1.3 由表1-1可知NGC 1316的TRGB观测视星等为𝑚TRGB = 27.4 mag,对应的消光值为𝐴 = 0.03 mag。所以真距离模数为:

(没考虑消光不得分)

NGC 1316的距离为:

(用视距离模数扣1分)

(没考虑消光但计算正确扣1分)

1.4 由图1-1可发现渐近巨星支与TRGB非常靠近,且延伸到TRGB之上。这些渐进巨星支上的恒星会对判断造成干扰。

1.5 如Ia型超新星和造父变星。(每种4分,答案合理即可)

1.5

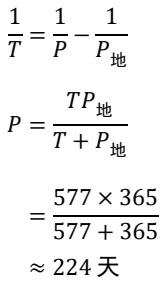

2.2 由𝜑 − 𝑡 图或星历表可查出行星相位在𝑡 = 85天和 𝑡 = 662天左右达到最大值,所以该行星的相位变化周期为:

𝑇 = 662天 − 85天 = 577天

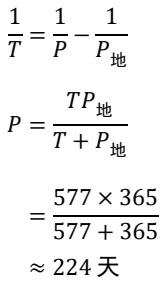

(参考答案±45天内皆可得分)

相位变化周期反映的是天体与地球的会合周期,又由天体相位可降为0推知天体轨道在地球轨道以内,设天体公转周期为𝑃,地球公转周期𝑃地 = 365天,可得:

(答案在216-230天之间皆可)

2.3 由上问解答得知天体的轨道周期𝑃 ≈ 0.61 yr,

设天体轨道半长轴为𝑎,由开普勒第三定律得:

2.4 结合天体的低轨道偏心率,轨道位于地球轨道以内以及轨道半长轴等条件,可判断该天体很可能是金星,这是金星的星历表。

2.5 由表2-1可知该天体在当天北京时间16:30上中天。

提示:上中天时,天体地平高度达到最大值,出现在正南或正北方。由“时分秒”和“度分秒”计量系统的关系可知直接读取表中数据即可满足精度要求。

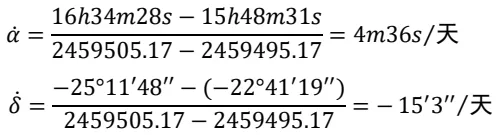

2.6 由题干的星历表得:

JD=2459495.17时,天体赤经和赤纬分别为𝛼1 = 15ℎ48𝑚31𝑠,𝛿1 = −22°41′19′′

JD=2459505.17时,天体赤经和赤纬分别为𝛼2 = 16ℎ34𝑚28𝑠,𝛿2 = −25°11′48′′

上述区间天体的赤经和赤纬平均变化率为:

由表2-1查得天体上中天时的儒略日为JD=2459504.85,通过内插法估算天体在上中天时的赤经和赤纬分别为:

代入数据得 𝛼 ≈ 16ℎ33𝑚,𝛿 ≈ −25°7′。

(内插方法合理,计算准确即可)

2.7 天体上中天时的地平高度ℎmax、当地地理纬度𝜁 和天体赤纬𝛿 之间具有如下关系:

ℎmax = 90° − 𝛿 − 𝜁 (2分)

由表2-1得ℎmax = 34°41′(2分),结合2.6小问结果解得当地地理经度为:

𝜁=−80°26′或30°12′(每个解1分)

即南纬−80°26′或北纬30°12′。

天体上中天时,天体赤经等于本地恒星时𝑆,即:

𝑆=𝛼=16ℎ33𝑚

已知天体上中天时东经120°地区的恒星时为𝑆0 = 18ℎ14𝑚

观测点的经度𝜆=120°+(𝑆−𝑆0)

代入数据得𝜆=94°45′,即东经94°45′

更早年份的天文试题资料,也可前往“天文奥赛”网站取得。(https://www.astro-init.top/)

更多海峡两岸天文试题,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!(https://interesting-sky.china-vo.org/category/cnao/)

★★

★★

56°。

56°。

。根据物理实际舍去𝑥的负数解,可知火星轨道与抛物线转移轨道的交汇点坐标为

。根据物理实际舍去𝑥的负数解,可知火星轨道与抛物线转移轨道的交汇点坐标为 。由坐标轴,

。由坐标轴, 和太阳—交汇点连线构成的梯形面积为

和太阳—交汇点连线构成的梯形面积为 。根据提示,抛物线,𝑥轴和

。根据提示,抛物线,𝑥轴和

,𝜃 ≈ 20.7°,∠𝑃𝑆𝑂 = 114.3°。再次应用正弦定理,得

,𝜃 ≈ 20.7°,∠𝑃𝑆𝑂 = 114.3°。再次应用正弦定理,得 ,𝑑′² ≈ 6.65𝑟²。

,𝑑′² ≈ 6.65𝑟²。

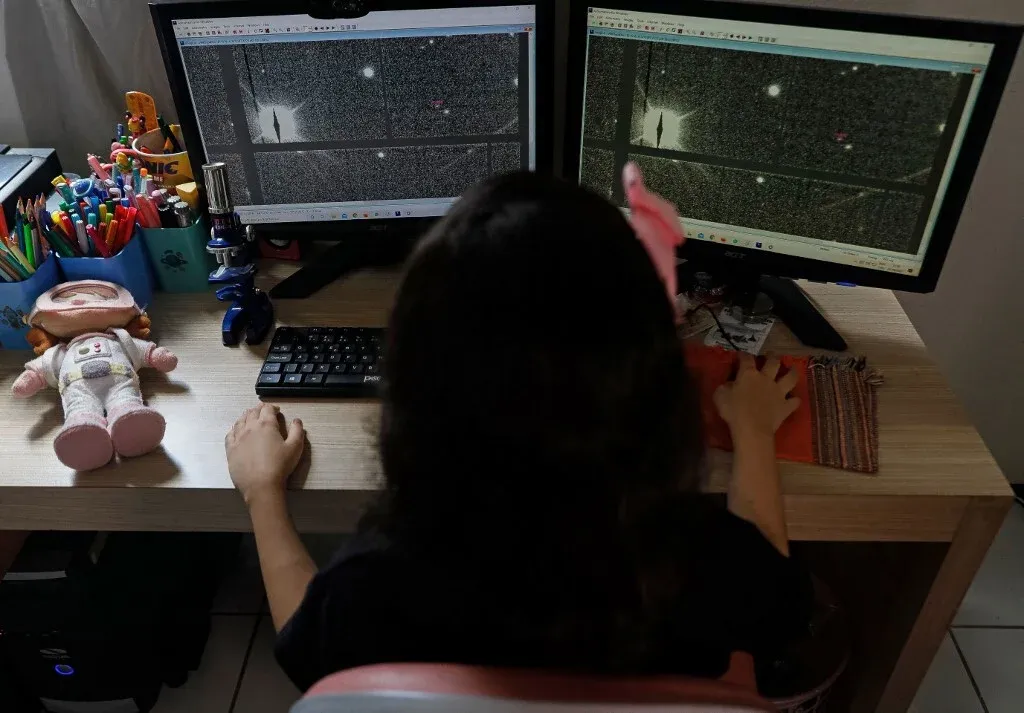

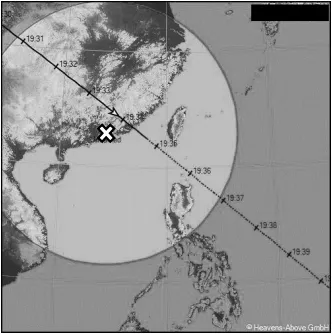

32. 右图中从左上到右下的轨迹线是本次过境发生时天宫空间站的星下点轨迹(所谓星下点,即天体在地球表面的投影点),白色“×”标示了与图1-A预报相对应的观测点。如果我们想通过开车转移,捕捉天宫空间站穿过天顶的瞬间,我们可从该观测点出发往哪个方向移动?( ) A. 东南 B. 西南 C. 东北 D. 正东

32. 右图中从左上到右下的轨迹线是本次过境发生时天宫空间站的星下点轨迹(所谓星下点,即天体在地球表面的投影点),白色“×”标示了与图1-A预报相对应的观测点。如果我们想通过开车转移,捕捉天宫空间站穿过天顶的瞬间,我们可从该观测点出发往哪个方向移动?( ) A. 东南 B. 西南 C. 东北 D. 正东

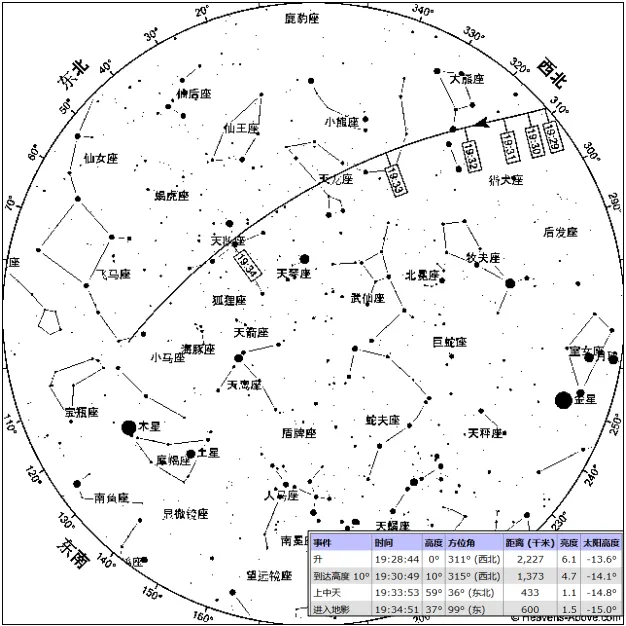

图1-A 天宫空间站在2021年内某次过境预报。

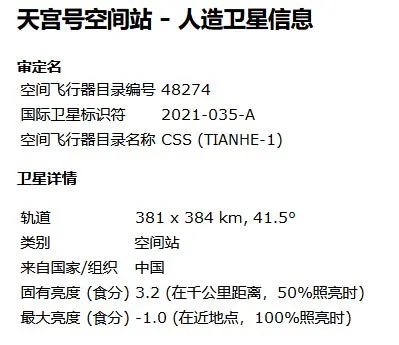

图1-A 天宫空间站在2021年内某次过境预报。 图1-B 天宫空间站相关资料。

图1-B 天宫空间站相关资料。