发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:

★

相信不久前透过新闻认识这颗四体小行星系统的大有人在,它在2022年3月6日达到近地点,即使是近地点它也距离我们有2.65AU,估计其亮度约12.5等,比肉眼能见还暗将近250倍,必须使用大口径望远镜才能见到它,台北天文馆透过大型望远镜捕捉到它的踪迹。怂女星是一颗长约262公里、宽约164公里,排名第15大的小行星。它以5.53年的周期环绕太阳,对地球并不具有撞击威胁。利用狮子座的五帝座一比较容易搜寻,近期0:00:00怂女星的天体座标位置如下:

3月3日:赤经11h41m58.07s / 赤纬+15°33’05.5” (J2000)

3月4日:赤经11h41m18.40s / 赤纬+15°42’03.7” (J2000)

3月5日:赤经11h40m38.35s / 赤纬+15°50’58.2” (J2000)

3月6日:赤经11h39m57.95s / 赤纬+15°59’48.6” (J2000)

3月7日:赤经11h39m17.25s / 赤纬+16°08’34.7” (J2000)

3月8日:赤经11h38m36.29s / 赤纬+16°17’16.0” (J2000)

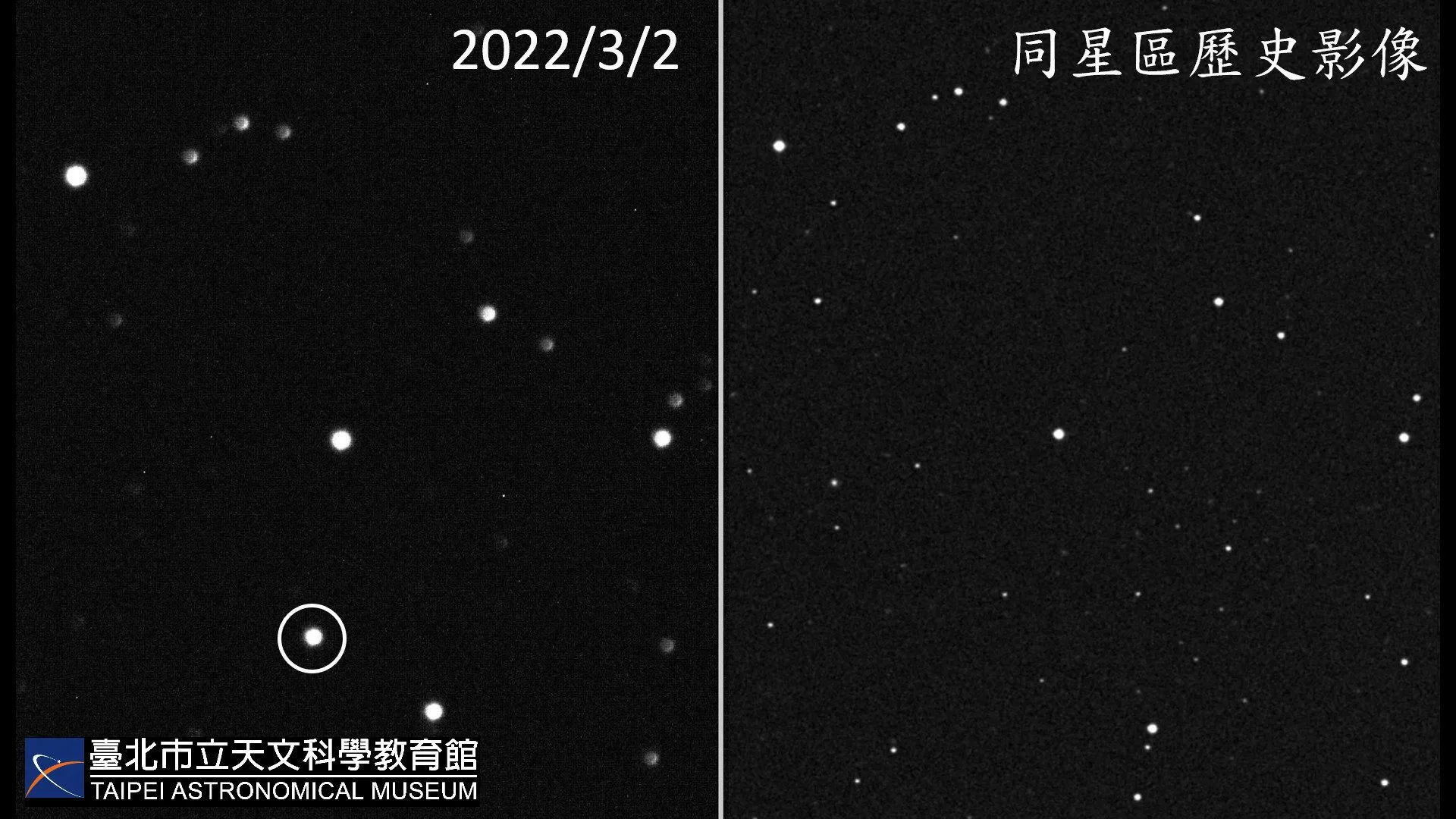

台北天文馆2022年3月2日17:32以位于新墨西哥州望远镜所拍摄的130号怂女小行星(图左圆圈),图右为同星区历史影像。

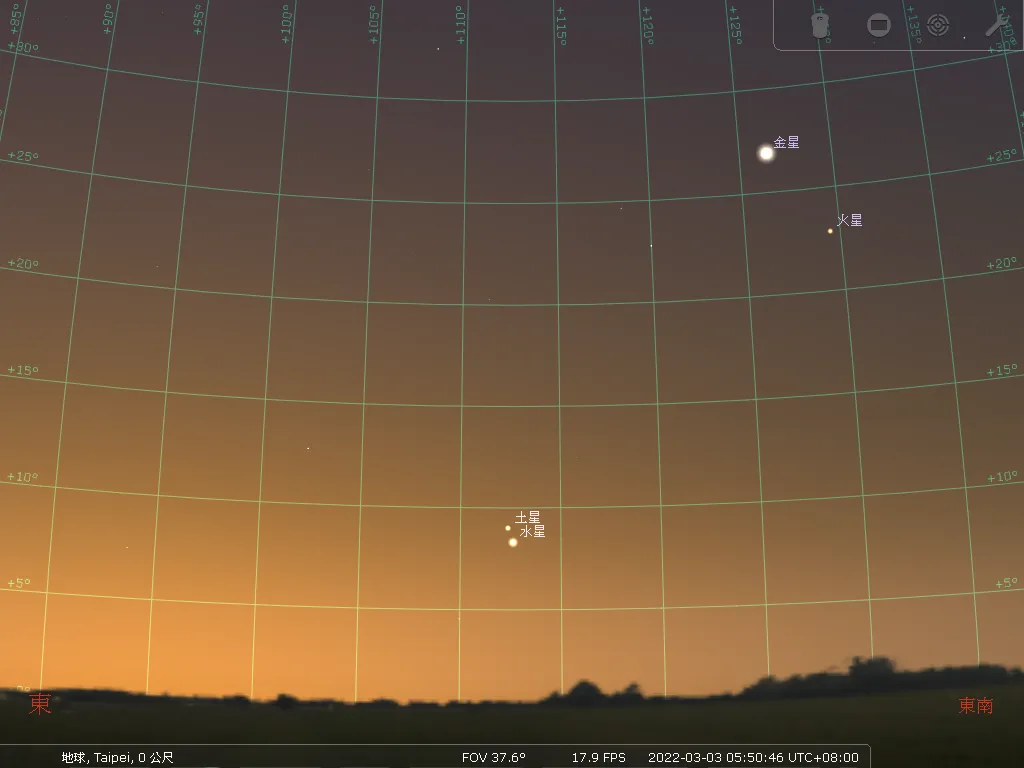

怂女星与狮子座的五帝座一相对位置示意图。以上示意图由Stellarium软体产生。

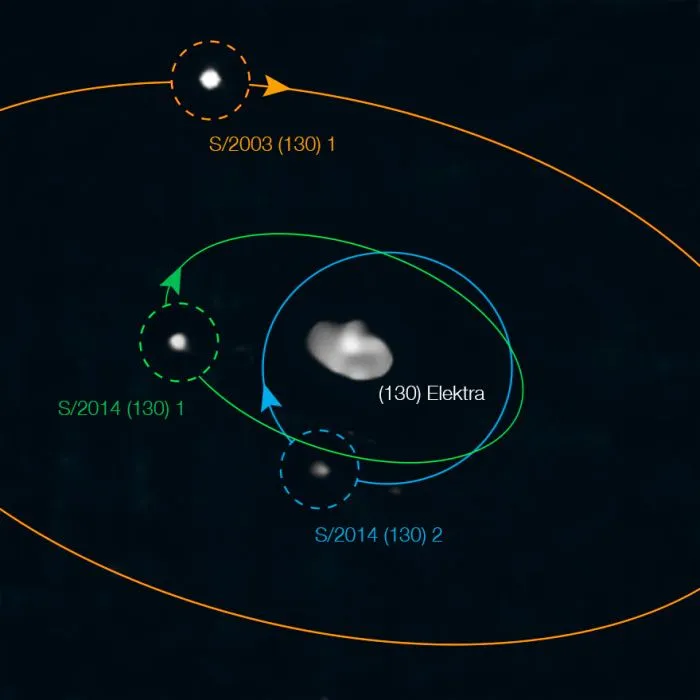

130号小行星于1873年2月17日由天文学家Christian Peters在纽约利奇菲尔德天文台发现,在观测设备的改进后,在2003年8月中发现了它的第一颗卫星,2014年又发现了两颗,但2014年发现的第二颗迟迟未确定其轨道,直至2021年11月初才发表,因此成为太阳系内第一个确认有三颗卫星轨道的小行星。据推测这些卫星都是怂女星受到撞击时所产生的碎块。

该小行星的三颗卫星亮度均非常微弱,直径分别只有6.0公里、2.0公里、1.5公里。其中最内圈、直径1.5公里的卫星S/2014 (130) 2就是近期发表的第三颗卫星,因为它太过于接近怂女星本体,其亮度与怂女星相差甚大,必须使用图像减法来测量,据估计,卫星与怂女星的亮度相差近15,000倍,因此使用地面业余望远镜是不可能看见它的。(编辑/台北天文馆技佐许晋翊)