发布单位:台北市立天文科学教育馆

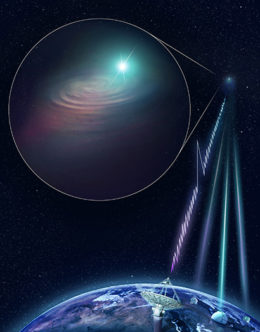

几千光年外的球状星团有个让人惊奇的核心。天文学家发现,NGC 6397包裹着一群恒星质量等级的黑洞,而不是一个相对巨大的黑洞。

球状星团常被认为是早期宇宙的「化石」,它们是非常致密,大约包含有十万至一百万个非常古老的恒星,有些就像NGC 6397,和宇宙一样古老。所有的球状星团,它所有的恒星都是形成在同一时期、同一气体云中,我们的银河系大约有150个已知的球状星团。

这些球状星团是研究宇宙历史、或是他们绕行的星系中暗物质含量的绝佳工具,但是近来天文学家关注于一种难以捉摸的天体——中等质量黑洞。

这些中等质量黑洞(intermediate-mass black holes)位于恒星质量黑洞(Stellar black hole)和超大质量黑洞(supermassive black holes)之间,后者通常是位于星系中心。关于中等质量黑洞存在的确凿证据很少,而且还没有定论。理论模型显示,它们可以在球状星团中找到,球状星团是恒星聚集的引力核心,就像超大质量黑洞周围的较大星系一样。

这与一种称为动态摩擦的阻力相一致,其中,群集的对象互相交换动量,诸如白矮星、中子星和黑洞这类的死亡恒星比主序星更致密,它们向内移动,而其他的较轻的恒星则往外围移动。天文学家使用恒星演化理论推测,发现的大部分额外质量都是黑洞。

位于约7800光年之外的NGC 6397,其中心可能是一个中等质量的黑洞。

天文学家Eduardo Vitral表示:强而有力的证据显示NGC 6397的致密核心有个看不见的质量,占比不大,但我们惊讶地发现,它不是「点状」呈现,应该不是一个孤立的巨大黑洞。

这也是最近的两篇论文一致发现的,居住在球状星团的中心区域的不是中等质量黑洞,而可能是一群恒星质量黑洞。如今这些发现再次获得验证。

这些观测证据,对于研究恒星质量黑洞和寻找中等质量黑洞是很有帮助的,天文学家可以优化搜索,排除行为相同的球状星团。另外对于其他黑洞研究也很有价值。由于这些对象将继续向星团的中心移动,因此该团队相信最终它们将开始相互缠绕并合并,最终就可能会形成中等质量的黑洞,当然这过程需经过很长很长的时间。

这类星团的核心对于重力波天文学非常重要。由于它们是非常致密的聚合,因此会加速这过程,这意味着我们可以特别着眼于这些区域,针对合并前的状态研究,并可预测黑洞合并时即将发生的重力波事件。(编译/台北天文馆刘恺俐)

资料来源:Science Alert

★

★