英国爱好者Guy Wells和Daniel Bamberger就用他们的25cm望远镜和QHYCCD QHY-42相机拍到了正在前往火星的天问一号。长征五号上面级稍亮,约有15.5等;探测器组合体暗一些,18.4等。拍摄时,探测器距离地球29.5万公里,从地球看,位于双鱼座。

中国首个火星探测器“天问一号”发射成功

北京时间2020年7月23日12时41分15秒,我国首次火星探测任务“天问一号”探测器在海南岛东北海岸中国文昌航天发射场由长征五号遥四运载火箭实施发射,在飞行2177秒后进入地火转移轨道,器箭分离正常,探测器太阳翼展开正常,发射任务取得圆满成功,标志着中国行星探测迈出了坚实的第一步。天问一号探测器将飞行大约6.5个月抵达火星,实施捕获制动,进入环火轨道,2021年5月择机实施降轨机动,在乌托邦平原南部区域实施软着陆。

来源:国家航天局

2021年重要天象

本文符合中国天文学会天文学名词审定委员会的推荐译名规范,欢迎多加利用!

资料整理:杨旸,审核:高良超**

所在时区:**UTC+08:00 东经120度标准时(北京时间),误差在5分钟内

1. 根据国际地球自转参数服务年报,2021年的力学时(TT,不依赖于地球自转)与世界时(UT,由地球自转定义)之差ΔT取值为70.5秒。

2. 根据《西藏天文气象历书》推算,2021年春节与藏历新年为同一天,即公历2月12日。藏历没有“正月”的说法。

3. 蒭藁增二是天空中最明亮的周期变星,它于2021年8月27日达到年内最亮。

4. 日月食以紫金山天文台历算组(以下简称“紫台”)发布为准。紫台计算月食地影扩大取1.02,而NASA等机构为1.01,且NASA的食分本影月食小0.005,半影月食小0.026,故此不采用NASA数据。

5. 凡称行星合月、恒星合月、行星合恒星、行星合行星,皆指地心视赤经相同;惟合日则用地心视黄经,冲日亦如之。以地球中心为观测原点,忽略大气折射等效应,即为地心“视”座标。(区别于“真”坐标,要考虑光行差。)

1月(地心视象)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

01日 元旦

01日 15时34分 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南2.7度

02日 21时50分 地球过近日点,日地距离0.983257AU

03日 06时28分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.72度

03日 22时 象限仪座流星雨极大期(ZHR~110),年度三大流星雨之一,辐射点午夜后升起,但当晚月相近下弦,观赏条件不佳

05日 11时23分 小寒,太阳黄经285°,太阳赤纬-22°36′

06日 17时37分 下弦

06日 09时10分 月球过天赤道,进入南半球

07日 02时33分 角宿一合月,角宿一在月球以南7.00度

09日 23时37分 月球过近地点,月地距离367388km,视直径32.5′

10日 05时16分 水星合土星,水星在土星以南1.67度

10日 10时38分 心宿二合月,心宿二在月球以南5.59度

11日 04时15分 月球过降交点,月球自北向南运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

11日 19时08分 水星合木星,水星在木星以南1.48度

12日 04时09分 金星合月,金星在月球以北1.48度

12日 14时 金星赤纬最南(δ-23.18°)

12日 16时17分 月球赤纬最南(δ-24.9°)

13日 02时 天王星赤纬最南(δ-13.33°)

13日 13时00分 朔

14日 04时52分 土星合月,土星在月球以北3.22度

14日 09时27分 木星合月,木星在月球以北3.30度

14日 16时13分 水星合月,水星在月球以北2.32度

14日 21时35分 天王星留,转为顺行

14日 22时19分 冥王星合日,冥王星在太阳背后,不可见

17日 14时14分 海王星合月,海王星在月球以北4.46度

19日 13时07分 月球过天赤道,进入北半球

20日 04时40分 大寒,太阳黄经300°,太阳赤纬-20°09′

21日 05时02分 上弦

21日 13时37分 火星合月,火星在月球以北5.05度

21日 14时24分 天王星合月,天王星在月球以北3.31度

21日 21时11分 月球过远地点,月地距离404360km,视直径29.6′

22日 08时 天王星合火星,天王星在火星以南1.72度

24日 小行星吴伟仁星冲日,距离地球3.25亿公里,是观测281880号小行星吴伟仁星(281880 Wuweiren)的最佳时机

24日 09时57分 水星东大距,日距角18.6度,视亮度-0.6等,黄昏时见于西方低空

24日 11时01分 土星合日,土星在太阳背后,不可见

24日 13时13分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南4.76度

25日 05分47分 月球过升交点,月球自南向北运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

26日 20时48分 天王星东方照,日落时位于南方

26日 23时39分 月球赤纬最北(δ+24.9°)

28日 00时18分 北河三合月,北河三在月球以北3.79度

28日 23时19分 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南2.3度

29日 03时16分 望

29日 09时40分 木星合日,木星在太阳背后,不可见

30日 10时18分 水星留,转为逆行

30日 13时25分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.62度

2月(地心视象)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

01日 18时34分 火星东方照,日落时位于中天

02日 13时59分 月球过天赤道,进入南半球

03日 05时34分 司曲星冲日,视亮度9.4等,位于巨蟹座,是观测18号小行星司曲星(18 Melpomene)的最佳时机

03日 08时02分 角宿一合月,角宿一在月球以南6.80度

03日 20时 水星赤纬最北(δ+10.53°)

03日 22时59分 立春,太阳黄经315°,太阳赤纬-16°20′

04日 03时02分 月球过近地点,月地距离370116km

05日 01时37分 下弦

06日 13时 土星合金星,土星在金星以北0.39度

06日 17时04分 心宿二合月,心宿二在月球以南5.43度

07日 08时29分 月球过降交点,月球自北向南运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

08日 半人马座α流星雨极大期(ZHR~6)

08日 21时48分 水星下合日,水星在地球与太阳之间,暗面朝向地球,因而不可见

08日 23时31分 月球赤纬最南(δ-25.0°)

10日 03时50分 智神星合日,智神星在太阳背后,不可见

10日 19时10分 土星合月,土星在月球以北3.41度

11日 04时25分 金星合月,金星在月球以北3.20度

11日 05时35分 木星合月,木星在月球以北3.67度

11日 11时17分 水星合月,水星在月球以北8.28度

11日 20时02分 木星合金星,木星在金星以北0.44度,木星亮度为-2.0等,金星亮度为-3.9等,位于摩羯座,日出前见于东方天空

12日 春节,农历辛丑年正月初一;藏历新年,藏历铁牛年一月初一

12日 03时06分 朔

13日 01时 水星合金星,水星在金星以北4.81度

14日 00时57分 海王星合月,海王星在月球以北4.32度

14日 02时45分 水星合木星,水星在木星以北4.21度

15日 20时50分 月球过天赤道,进入北半球

17日 23时48分 天王星合月,天王星在月球以北3.03度

18日 18时22分 月球过远地点,月地距离404467km,视直径29.5′

18日 19时44分 雨水,太阳黄经330°,太阳赤纬-11°28′

19日 06时46分 火星合月,火星在月球以北3.69度

20日 02时47分 上弦

20日 20时28分 水星留,转为顺行

20日 21时50分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南4.99度

21日 09时45分 月球过升交点,月球自南向北运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

23日 00时46分 海后星冲日,视亮度9.2等,位于狮子座,是观测29号小行星海后星(29 Amphitrite)的最佳时机

23日 08时12分 月球赤纬最北(δ+25.1°)

24日 09时42分 北河三合月,北河三在月球以北3.67度

25日 08时44分 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南2.4度

26日 22时33分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.6度

27日 16时17分 望

28日 17时 水星赤纬最南(δ-16.11°)

3月(地心视象)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

01日 20时40分 月球过天赤道,进入南半球

02日 13时18分 月球过近地点,月地距离365423km,视直径32.7′

02日 14时58分 角宿一合月,角宿一在月球以南6.58度

04日 07时36分 火星合昴星团,火星在昴星团以南2.6度

05日 02时08分 灶神星冲日,视亮度6.0等,位于狮子座,是一年中观测4号小行星灶神星(4 Vesta)的最佳时机

05日 14时47分 水星合木星,水星在木星以北0.33度,水星亮度0.1等,木星亮度-2.0等,位于摩羯座,日出前见于东方低空

05日 16时54分 惊蛰,太阳黄经345°,太阳赤纬-5°55′

05日 22时29分 心宿二合月,心宿二在月球以南5.17度

06日 08时56分 月球过降交点,月球自北向南运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

06日 09时30分 下弦

06日 19时22分 水星西大距,日距角27.3度,视亮度0.1等,黎明时见于东方低空

08日 04时40分 月球赤纬最南(δ-25.2°)

10日 06时57分 土星合月,土星在月球以北3.69度

10日 23时36分 木星合月,木星在月球以北4.05度

11日 08时01分 海王星合日,海王星在太阳背后,不可见

11日 09时01分 水星合月,水星在月球以北3.70度

13日 08时16分 金星合月,金星在月球以北3.87度

13日 18时21分 朔

14日 09时 海王星合金星,海王星在金星以北0.40度

14日 矩尺座γ流星雨极大期(ZHR6)2小时的西方天空看见黄道光

15日 04时06分 月球过天赤道,进入北半球

18日 13时03分 月球过远地点,月地距离405252km,视直径29.5′

20日 01时47分 火星合月,火星在月球以北1.93度

20日 05时48分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南5.27度

20日 11时31分 月球过升交点,月球自南向北运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

20日 17时37分 春分,太阳黄经0°,太阳赤纬0°,太阳过天赤道,进入北半球,春分前后可于日落后1

21日 22时40分 上弦

22日 16时35分 月球赤纬最北(δ+25.3°)

23日 08时 火星合毕宿五,火星在毕宿五以北7.0度

23日 18时55分 北河三合月,北河三在月球以北3.45度

24日 18时27分 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南2.6度

26日 08时46分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.72度

26日 14时58分 金星上合日,金星在太阳背后,不可见

29日 02时48分 望

29日 06时13分 月球过天赤道,进入南半球

30日 00时22分 角宿一合月,角宿一在月球以南6.45度

30日 03时 海王星合水星,海王星在水星以北1.40度

30日 14时16分 月球过近地点,月地距离360309km,视直径33.2′

4月(地心视象)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

02日 05时19分 心宿二合月,心宿二在月球以南4.92度

02日 10时42分 月球过降交点,月球自北向南运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

04日 10时04分 月球赤纬最南(δ-25.4°)

04日 18时02分 下弦

04日 21时35分 清明,太阳黄经15°,太阳赤纬+5°55′

05日 11时 冥王星赤纬最北(δ+22.16°)

05日 12时46分 颖神星冲日,视亮度9.5等,位于室女座,是一年中观测9号小行星颖神星(9 Metis)的最佳时机

06日 16时29分 土星合月,土星在月球以北3.97度

07日 02时 水星过天赤道,进入北半球

07日 15时06分 谷神星合日,谷神星在太阳背后,不可见

07日 15时17分 木星合月,木星在月球以北4.39度

11日 10时42分 月球过天赤道,进入北半球

11日 14时01分 水星合月,水星在月球以北2.99度

12日 10时31分 朔

12日 17时48分 金星合月,金星在月球以北2.87度

13日 19时49分 天王星合月,天王星在月球以北2.49度

15日 01时46分 月球过远地点,月地距离406119km,视直径29.4′

16日 西双版纳傣历新年,傣历黄牛年七月出五日(中国滇南、老挝、泰国、柬埔寨)

16日 12时41分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南5.47度

16日 13时53分 月球过升交点,月球自南向北运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

17日 20时08分 火星合月,火星在月球以北0.13度,中国海南、马来西亚、印度尼西亚、越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、孟加拉国等地可见月掩火星

19日 00时02分 月球赤纬最北(δ+25.5°)

19日 09时50分 水星上合日,水星在太阳背后,不可见

20日 02时51分 北河三合月,北河三在月球以北3.22度

20日 04时33分 谷雨,太阳黄经30°,太阳赤纬+11°28′

20日 14时59分 上弦

21日 02时54分 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南2.8度

22日 18时18分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.9度

22日 20时40分 四月天琴座流星雨极大期(ZHR18)Var.)

23日 06时 火星赤纬最北(δ+24.9°)

23日 07时 天王星合金星,天王星在金星以北0.25度

23日 船尾座π流星雨极大期(ZHR

24日 18时 天王星合水星,天王星在水星以南0.81度

25日 17时14分 月球过天赤道,进入南半球

26日 11时13分 角宿一合月,角宿一在月球以南6.46度

26日 17时 水星合金星,水星在金星以北1.29度

27日 11时32分 望,年度第二大满月

27日 23时22分 月球过近地点,月地距离357378km,视直径33.4′

29日 03时 冥王星留,转为逆行

29日 14时37分 心宿二合月,心宿二在月球以南4.78度

29日 17时18分 月球过降交点,月球自北向南运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

5月(地心视象)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

01日 03时54分 天王星合日,天王星在太阳背后,不可见

01日 17时39分 月球赤纬最南(δ-25.6°)

03日 18时02分 土星西方照,日出时位于南方

04日 00时58分 土星合月,土星在月球以北4.17度

04日 03时50分 下弦

04日 11时03分 水星合昴星团,水星在昴星团以南2.1度

05日 05时02分 木星合月,木星在月球以北4.61度

05日 14时47分 立夏,太阳黄经45°,太阳赤纬+16°20′

06日 10时 宝瓶座η流星雨极大期(ZHR50),当晚月相近下弦,观赏条件不佳3)

07日 01时51分 海王星合月,海王星在月球以北4.43度

08日 16时49分 月球过天赤道,进入北半球

09日 00时 天琴座η流星雨极大期(ZHR

11日 05时06分 天王星合月,天王星在月球以北2.36度

11日 11时 水星合毕宿五,水星在毕宿五以北8.0度

12日 03时00分 朔

12日 05时53分 月球过远地点,月地距离406512km,视直径29.4′,年度最远

13日 06时03分 金星合月,金星在月球以北0.71度,南太平洋可见月掩金星

13日 18时30分 月球过升交点,月球自南向北运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

13日 18时48分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南5.54度

14日 01时59分 水星合月,水星在月球以北2.14度

16日 06时22分 月球赤纬最北(δ+25.6°)

16日 12时47分 火星合月,火星在月球以南1.47度

17日 09时12分 北河三合月,北河三在月球以北3.11度

17日 13时50分 水星东大距,日距角22.0度,视亮度0.4等,黄昏时见于西方低空

18日 04时 水星赤纬最北(δ+25.25°)

18日 07时 金星合毕宿五,金星在毕宿五以北5.9度

18日 09时37分 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南2.9度

18日 22时 土星赤纬最北(δ+17.36°)

20日 01时59分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南5.0度

20日 03时13分 上弦

21日 03时37分 小满,太阳黄经60°,太阳赤纬+20°09′

21日 23时54分 木星西方照,日出时位于南方

23日 03时28分 月球过天赤道,进入南半球

23日 21时38分 角宿一合月,角宿一在月球以南6.52度

24日 03时54分 土星留,转为逆行

26日 09时50分 月球过近地点,月地距离357311km,视直径33.4′

26日 19时14分 望,年度最大满月,视直径33.5′

26日 19时19分 月全食,在亚洲东部、大洋洲、太平洋大部、北美洲(除东北部),南美洲(除极东部)及南极洲可以看到。中国除西藏极西部、新疆极西部外,其他地区可见月球带食而出。

半影食始 16:46:12

初 亏 17:44:36

食 既 19:09:24

食 甚 19:18:42

生 光 19:28:00

复 圆 20:52:48

半影食终 21:51:12

食 分 1.015

27日 01时25分 心宿二合月,心宿二在月球以南4.8度

27日 03时37分 月球过降交点,月球自北向南运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

29日 03时25分 月球赤纬最南(δ-25.6°)

29日 14时 金星合水星,金星在水星以北0.42度,水星亮度2.3等,金星-3.9等,位于金牛座,日落后见于西方低空

30日 10时 水星留,转为逆行

31日 09时18分 土星合月,土星在月球以北4.18度

31日 19时41分 火星合北河三,火星在北河三以南5.2度

6月(地心视象)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

01日 17时00分 木星合月,木星在月球以北4.64度

02日 15时24分 下弦

03日 09时06分 海王星合月,海王星在月球以北4.46度

04日 15时10分 澳女星冲日,视亮度9.7等,位于天蝎座,是一年中观测63号小行星澳女星(63 Ausonia)的最佳时机

04日 23时00分 月球过天赤道,进入北半球

05日 18时52分 芒种,太阳黄经75°,太阳赤纬+22°36′

05日 20时 金星赤纬最北(δ+24.43°)

07日 05时53分 婚神星冲日,视亮度10.1等,是一年中观测3号小行星婚神星(3 Juno)的最佳时机

07日 14时16分 天王星合月,天王星在月球以北2.25度

08日 10时27分 月球过远地点,月地距离406228km,视直径29.4′

10日 00时42分 月球过升交点,月球自南向北运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

10日 00时51分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南5.53度

10日 18时42分 日环食,食分=0.943,这次日食,环食带从加拿大南部开始,经过哈德孙湾、巴芬岛、北冰洋,在西伯利亚结束。在北美洲东北部、北大西洋、欧洲、亚洲(除东南部)可以看到偏食。中国西部地区可见日偏食,新疆和西藏部分地区可见全过程,中部可见带食日落,东部不可见日食现象。

10日 18时53分 朔

10日 21时09分 水星合月,水星在月球以南3.96度

11日 09时13分 水星下合日,水星在地球与太阳之间,暗面朝向地球,因而不可见

12日 12时08分 月球赤纬最北(δ+25.6°)

12日 14时42分 金星合月,金星在月球以南1.47度

13日 14时52分 北河三合月,北河三在月球以南3.11度

14日 03时52分 火星合月,火星在月球以南2.80度

14日 07时40分 海王星西方照,日出时位于中天

14日 15时16分 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南2.9度

16日 六月天琴座流星雨极大期(ZHR5)Var.)

16日 07时59分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南5.0度

17日 05时 木星赤纬最北(δ+11.58°)

18日 11时54分 上弦

19日 11时17分 月球过天赤道,进入南半球

20日 06时09分 角宿一合月,角宿一在月球以南6.50度

21日 11时32分 夏至,太阳黄经90°,太阳赤纬最北+23°26′,太阳直射北回归线,为一年中白昼最长之日

21日 12时31分 木星留,转为逆行

22日 13时 水星赤纬最南(δ-18.26°)

22日 18时 海王星赤纬最北(δ+3.73°)

22日 22时41分 金星合北河三,金星在北河三以南5.3度

23日 06时38分 水星留,转为顺行

23日 11时56分 心宿二合月,心宿二在月球以南4.75度

23日 14时07分 月球过降交点,月球自北向南运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

23日 17时55分 月球过近地点,月地距离359956km,视直径33.2′

25日 02时40分 望

25日 13时51分 月球赤纬最南(δ-25.6°)

26日 17时51分 海王星留,转为逆行

27日 17时27分 土星合月,土星在月球以北4.03度

27日 18时 六月牧夫座流星雨极大期(ZHR

29日 02时42分 木星合月,木星在月球以北4.45度

30日 17时09分 海王星合月,海王星在月球以北4.36度

7月(地心视象)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

02日 05时11分 下弦

02日 05时45分 月球过天赤道,进入北半球

03日 15时41分 金星合蜂巢星团,金星在蜂巢星团以北0.38度

04日 23时25分 天王星合月,天王星在月球以北2.08度

05日 03时45分 水星西大距,日距角21.6度,视亮度0.3等,视直径8.0″,黎明时见于见于东方低空

05日 22时46分 月球过远地点,月地距离405341km,视直径29.5′

06日 06时27分 地球过远日点,日地距离1.016729AU

07日 05时05分 小暑,太阳黄经105°,太阳赤纬+22°35′

07日 06时40分 月球过升交点,月球自南向北运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

07日 07时27分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南5.56度

08日 12时38分 水星合月,水星在月球以南3.75度

09日 18时04分 月球赤纬最北(δ+25.6°)

10日 09时17分 朔

10日 20时58分 北河三合月,北河三在月球以北3.15度

12日 17时08分 金星合月,金星在月球以南3.26度

12日 18时10分 火星合月,火星在月球以南3.78度

13日 13时33分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.90度

13日 15时 火星合金星,火星在金星以南0.49度,火星亮度1.8等,金星亮度-3.8等,位于狮子座,日落后见于西方天空

16日 16时41分 月球过天赤道,进入南半球

17日 12时33分 角宿一合月,角宿一在月球以南6.35度

17日 18时11分 上弦

18日 06时46分 冥王星冲日,视亮度14.9等,位于人马座,是一年中观测矮行星冥王星(134340 Pluto)的最佳时机

19日 05时34分 韶神星冲日,视亮度8.4等,位于天鹰座,是一年中观测6号小行星韶神星(6 Hebe)的最佳时机

20日 08时 水星赤纬最北(δ+22.86°)

20日 20时38分 心宿二合月,心宿二在月球以南4.67度

20日 21时22分 月球过降交点,月球自北向南运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

21日 18时24分 月球过近地点,月地距离364521km,视直径32.8′

22日 03时 金星合轩辕十四,金星在轩辕十四以北1.0度

22日 22时27分 大暑,太阳黄经120°,太阳赤纬+20°09′

22日 23时10分 月球赤纬最南(δ-25.6°)

24日 10时37分 望

25日 00时39分 土星合月,土星在月球以北3.82度

26日 09时21分 木星合月,木星在月球以北4.17度

27日 南鱼座流星雨极大期(ZHR5)25)

28日 01时44分 海王星合月,海王星在月球以北4.18度

29日 13时16分 月球过天赤道,进入北半球

30日 00时 火星合轩辕十四,火星在轩辕十四以北0.6度

30日 宝瓶座δ南流星雨极大期(ZHR

30日 摩羯座α流星雨极大期(ZHR~5)

31日 03时10分 凯神星冲日,视亮度8.8等,位于天鹰座,是一年中观测12号小行星凯神星(12 Victoria)的最佳时机

31日 21时16分 下弦

8月(地心视象)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

01日 08时29分 天王星合月,天王星在月球以北1.82度

01日 22时08分 水星上合日,水星在太阳背后,不可见

02日 14时14分 土星冲日,视亮度0.2等,视直径18.60″,位于摩羯座,是一年中观赏土星的最佳时机

02日 15时35分 月球过远地点,月地距离404409km,视直径29.6′

03日 10时52分 月球过升交点,月球自南向北运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

03日 14时48分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南5.70度

06日 00时46分 月球赤纬最北(δ+25.7°)

07日 04时12分 北河三合月,北河三在月球以北3.13度

07日 07时57分 天王星西方照,日出时位于南方

07日 14时54分 立秋,太阳黄经135°,太阳赤纬+16°20′

08日 21时50分 朔

09日 11时19分 水星合月,水星在月球以南3.38度

09日 20时04分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.81度

10日 08时41分 火星合月,火星在月球以南4.30度

11日 14时59分 金星合月,金星在月球以南4.29度

12日 02时 水星合轩辕十四,水星在轩辕十四以北1.2度

12日 21时24分 月球过天赤道,进入南半球

13日 03时 英仙座流星雨极大期(ZHR100),年度三大流星雨之一,当晚月相为眉月,观赏条件极佳3)

13日 05时34分 登博夫斯基星冲日,视亮度9.7等,位于南鱼座,是一年中观测349号小行星登博夫斯基星(349 Dembowska)的最佳时机

13日 18时03分 角宿一合月,角宿一在月球以南6.11度

14日 七夕

15日 23时20分 上弦

17日 00时04分 月球过降交点,月球自北向南运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

17日 03时06分 心宿二合月,心宿二在月球以南4.47度

17日 17时16分 月球过近地点,月地距离369124km,视直径32.4′

17日 19时 金星过天赤道,进入南半球

18日 08时 天鹅座κ流星雨极大期(ZHR

19日 06时21分 月球赤纬最南(δ-25.8°)

19日 12时 火星合水星,火星在水星以北0.08度,火星视直径3.6”,水星视直径5.2”

19日 12时 天王星赤纬最北(δ+15.88°)

20日 03时10分 爱女星冲日,视亮度9.6等,位于宝瓶座,是一年中观测43号小行星爱女星(43 Ariadne)的最佳时机

20日 08时28分 木星冲日,视亮度-2.9等,视直径49.12″,位于摩羯座,是一年中观赏木星的最佳时机

20日 11时31分 天王星留,转为逆行

21日 06时15分 土星合月,土星在月球以北3.70度

22日 12时56分 木星合月,木星在月球以北3.97度

22日 20时02分 望

23日 05时35分 处暑,太阳黄经150°,太阳赤纬+11°28′

24日 09时55分 海王星合月,海王星在月球以北4.03度

24日 22时22分 信女星冲日,视亮度9.0等,位于宝瓶座,是一年中观测89号小行星信女星(89 Julia)的最佳时机

25日 21时16分 月球过天赤道,进入北半球

27日 鲸鱼座ο星蒭藁增二年内最亮(米拉变星原型,2.0~10.1等,周期332日)

28日 16时57分 天王星合月,天王星在月球以北1.53度

29日 22时 水星过天赤道,进入南半球

30日 10时22分 月球过远地点,月地距离404100km,视直径29.6′

30日 13时13分 月球过升交点,月球自南向北运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

30日 15时13分 下弦

30日 22时55分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南5.95度

9月(地心视象)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

01日 御夫座α流星雨极大期(ZHR6)5)

02日 08时24分 月球赤纬最北(δ+25.9°)

03日 12时37分 北河三合月,北河三在月球以北2.99度

04日 12时36分 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南2.9度

05日 14时 金星合角宿一,金星在角宿一以北1.7度

06日 04时16分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.82度

07日 08时52分 朔

07日 17时53分 白露,太阳黄经165°,太阳赤纬+5°55′

08日 00时21分 火星合月,火星在月球以南4.24度

09日 九月英仙座流星雨极大期(ZHR

09日 03时41分 月球过天赤道,进入南半球

09日 04时19分 水星合月,水星在月球以南6.52度

10日 00时32分 角宿一合月,角宿一在月球以南5.91度

10日 10时09分 金星合月,金星在月球以南4.08度

11日 09时48分 智神星冲日,视亮度8.5等,位于双鱼座,是一年中观测2号小行星智神星(2 Pallas)的最佳时机

11日 18时03分 月球过近地点,月地距离368461km,视直径32.4′

13日 00时35分 月球过降交点,月球自北向南运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

13日 08时31分 心宿二合月,心宿二在月球以南4.21度

14日 04时39分 上弦

14日 12时24分 水星东大距,日距角26.8度,视亮度0.1等,黄昏时见于西方低空

14日 17时21分 海王星冲日,视亮度7.8等,视直径2.36″,位于宝瓶座,是一年中观测海王星的最佳时机

15日 11时45分 月球赤纬最南(δ-26.0°)

17日 10时33分 土星合月,土星在月球以北3.76度

18日 05时 火星过天赤道,进入南半球

18日 14时54分 木星合月,木星在月球以北3.96度

20日 16时45分 海王星合月,海王星在月球以北4.00度

20日 19时 火星距离地球最远,地心距2.638AU

21日 07时55分 望

22日 05时09分 月球过天赤道,进入北半球

23日 03时21分 秋分,太阳黄经180°,太阳赤纬0°,太阳过天赤道,进入南半球,秋分前后可于日出前1~2小时的东方天空看见黄道光

25日 00时08分 天王星合月,天王星在月球以北1.35度

26日 15时32分 月球过升交点,月球自南向北运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

27日 05时44分 月球过远地点,月地距离404640km,视直径29.5′

27日 06时54分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南6.20度

27日 12时08分 水星留,转为逆行

27日 17时 水星赤纬最南(δ-13.35°)

29日 09时57分 下弦

29日 16时27分 月球赤纬最北(δ+26.1°)

30日 21时18分 北河三合月,北河三在月球以北2.77度

30日 23时 水星合角宿一,水星在角宿一以南1.7度

10月(地心视象)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

01日 21时37分 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南3.1度

02日 10时22分 谐神星冲日,视亮度9.5等,位于鲸鱼座,是一年中观测小行星谐神星(40 Harmonia)的最佳时机

03日 13时42分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.95度

06日 水历新年,水历一月初一(中国贵州省三都水族自治县)

06日 12时39分 月球过天赤道,进入南半球

06日 17时40分 火星合月,火星在月球以南3.55度

06日 19时05分 朔

06日 20时 冥王星留,转为顺行

07日 01时39分 水星合月,水星在月球以南6.91度

07日 09时13分 角宿一合月,角宿一在月球以南5.82度

08日 09时39分 寒露,太阳黄经195°,太阳赤纬-5°55′

08日 12时01分 火星合日,火星在太阳背后,不可见

09日 01时28分 月球过近地点,月地距离363386km,视直径32.9′

09日 03时 十月天龙座流星雨极大期(ZHR10)5)

09日 16时 水星合火星,水星在火星以南2.86度

10日 00时18分 水星下合日,水星在地球与太阳之间,暗面朝向地球,因而不可见

10日 02时36分 金星合月,金星在月球以南2.86度

10日 03时35分 月球过降交点,月球自北向南运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

10日 14时58分 心宿二合月,心宿二在月球以南4.00度

10日 17时 金牛座南流星雨极大期(ZHR

11日 御夫座δ流星雨极大期(ZHR2)3)

11日 09时 土星赤纬最南(δ-19.35°)

11日 10时27分 土星留,转为顺行

12日 17时09分 月球赤纬最南(δ-26.2°)

13日 11时25分 上弦

14日 11时 冥王星赤纬最南(δ-22.88°)

14日 15时08分 土星合月,土星在月球以北3.93度

15日 18时03分 木星合月,木星在月球以北4.14度

16日 17时 木星赤纬最南(δ-15.15°)

16日 21时37分 金星合心宿二,金星在心宿二以北1.5度

17日 21时58分 海王星合月,海王星在月球以北4.11度

18日 双子座ε流星雨极大期(ZHR

18日 08时53分 水星留,转为顺行

18日 18时57分 木星留,转为顺行

19日 12时17分 月球过天赤道,进入北半球

20日 22时57分 望

21日 09时 水星赤纬最北(δ+2.86°)

21日 20时 猎户座流星雨极大期(ZHR20)2)

22日 05时40分 天王星合月,天王星在月球以北1.33度

23日 12时51分 霜降,太阳黄经210°,太阳赤纬-11°28′

23日 19时47分 月球过升交点,月球自南向北运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

24日 小狮座流星雨极大期(ZHR

24日 14时17分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南6.36度

24日 23时28分 月球过远地点,月地距离405615km,视直径29.5′

25日 13时30分 水星西大距,日距角18.4度,视亮度-0.7等,黎明时见于东方低空

27日 00时05分 月球赤纬最北(δ+26.3°)

28日 05时15分 北河三合月,北河三在月球以北2.59度

29日 04时05分 下弦

29日 06时01分 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南3.3度

30日 04时52分 金星东大距,日距角47.0度,视亮度-4.6等,日落后见于西方天空

30日 23时04分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南5.1度

30日 17时53分 土星东方照,日落时位于南方

11月(地心视象)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

01日 10时 水星合角宿一,水星在角宿一以北4.4度

02日 23时28分 月球过天赤道,进入南半球

03日 19时49分 角宿一合月,角宿一在月球以南5.84度

04日 02时39分 水星合月,水星在月球以南1.22度(北美地区发生月掩水星现象,逢白昼,不易见)

04日 12时36分 火星合月,火星在月球以南2.30度

05日 羌历新年,农历十月初一(中国四川省)

05日 05时15分 朔

05日 07时58分 天王星冲日,视亮度5.7等,视直径3.76”,位于白羊座,是一年中观测天王星的最佳时机

06日 06时18分 月球过近地点,月地距离358843km,视直径33.3′

06日 11时38分 月球过降交点,月球自北向南运行时由白道经过黄道,地心黄纬0度

06日 23时58分 心宿二合月,心宿二在月球以南3.91度

07日 00时 金星赤纬最南(δ-27.23°)

07日 12时59分 立冬,太阳黄经225°,太阳赤纬-16°20′

08日 13时21分 金星合月,金星在月球以南1.10度(中国东北、日本发生月掩金星,逢白昼,不易见)

09日 00时33分 月球赤纬最南(δ-26.3°)

10日 12时 火星合水星,火星在水星以南1.06度

10日 22时24分 土星合月,土星在月球以北4.11度

11日 20时46分 上弦

12日 01时16分 木星合月,木星在月球以北4.36度

12日 19时 金牛座北流星雨极大期(ZHR5)10)

14日 02时37分 海王星合月,海王星在月球以北4.24度

15日 18时27分 月球过天赤道,进入北半球

16日 03时58分 木星东方照,日落时位于南方

18日 01时 狮子座流星雨极大期(ZHR

18日 09时51分 天王星合月,天王星在月球以北1.45度

19日 16时57分 望

19日 17时03分 月偏食,这次月食,在亚洲(除极西部)、大洋洲、太平洋、北冰洋、北美洲、南美洲、非洲极西部、欧洲极西北部可以看到。我国可见月出带食。

半影食始 14:01:22

初 亏 15:18:24

食 甚 17:02:55

复 圆 18:47:25

半影食终 20:05:30

食 分 0.978

20日 01时59分 月球过升交点,视黄纬0度

20日 20时53分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南6.39度

21日 麒麟座α流星雨极大期(ZHR~Var.)

21日 10时13分 月球过远地点,月地距离406279km,视直径29.4′

22日 10时34分 小雪,太阳黄经240°,太阳赤纬-20°09′

23日 06时45分 月球赤纬最北(δ+26.3°)

24日 11时58分 北河三合月,北河三在月球以北2.53度

25日 13时01分 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南3.3度

27日 07时00分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南5.16度

27日 11时50分 谷神星冲日,视亮度7.2等,位于金牛座,是一年中观测矮行星谷神星(1 Ceres)的最佳时机

27日 20时28分 下弦

28日 18时24分 灶神星合日,灶神星在太阳背后,不可见

29日 12时39分 水星上合日,水星在太阳背后,不可见

29日 20时 海王星赤纬最南(δ-4.85°)

30日 09时48分 月球过天赤道,进入南半球

12月(地心视象)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

01日 00时 水星合心宿二,水星在心宿二以北3.7度

01日 06时35分 角宿一合月,角宿一在月球以南5.87度

02日 06时20分 海王星留,转为顺行

03日 凤凰座流星雨极大期(ZHRVar.)10)

03日 08时28分 火星合月,火星在月球以南0.70度,中国新疆北部可见月掩火星

03日 22时58分 月球过降交点,视黄纬0度

04日 11时09分 心宿二合月,心宿二在月球以南3.90度

04日 15时33分 日全食,食分=1.037,这次日食,全食带从靠近南美洲的南大西洋开始,经过南极洲,在南太平洋结束。在大西洋南部、非洲极西南部、印度洋、南极洲、大洋洲极东南部以及太平洋南部可以看到偏食。

04日 15时43分 朔

04日 18时04分 月球过近地点,月地距离356794km,视直径33.5′,本年最近

04日 20时43分 水星合月,水星在月球以北0.02度

06日 10时31分 月球赤纬最南(δ-26.3°)

07日 船尾座γ流星雨极大期(ZHR

07日 05时57分 大雪,太阳黄经255°,太阳赤纬-22°36′

07日 08时48分 金星合月,金星在月球以北1.88度

08日 金星最大亮度,-4.9等,视直径43.4”

08日 09时49分 土星合月,土星在月球以北4.19度

09日 十二月麒麟座流星雨极大期(ZHR3)7)

09日 长蛇座σ流星雨极大期(ZHR

09日 14时10分 木星合月,木星在月球以北4.48度

11日 03时10分 侍神星冲日,视亮度9.1等,位于金牛座,是一年中观测44号小行星侍神星(44 Nysa)的最佳时机

11日 08时44分 海王星合月,海王星在月球以北4.24度

11日 09时36分 上弦

12日 14时21分 海王星东方照,日落时位于南方

13日 00时14分 月球过天赤道,进入北半球

14日 15时 双子座流星雨极大期(ZHR150),年度三大流星雨之一,当晚月相为上弦过后,下半夜观赏条件较佳3)

15日 13时53分 天王星合月,天王星在月球以北1.54度

16日 后发座流星雨极大期(ZHR

16日 10时 水星赤纬最南(δ-25.43°)

17日 08时12分 月球过升交点,视黄纬0度

18日 03时05分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南6.38度

18日 10时15分 月球过远地点,月地距离406319km,视直径29.4′

18日 18时59分 金星留,转为逆行

19日 12时35分 望,年度最小满月,视直径29.1’

20日 12时34分 月球赤纬最北(δ+26.3°)

21日 17时56分 北河三合月,北河三在月球以北2.59度

21日 23时59分 冬至,太阳黄经270°,太阳赤纬最南-23°26′,太阳直射南回归线,为一年中白昼最短之日

22日 18时57分 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南3.3度

22日 23时 小熊座流星雨极大期(ZHR~10)

24日 13时14分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南5.06度

27日 10时24分 下弦

27日 17时29分 月球过天赤道,进入南半球

27日 02时01分 火星合心宿二,火星在心宿二以北4.3度

28日 15时30分 角宿一合月,角宿一在月球以南5.76度

29日 09时 水星合金星,水星在金星以南4.23度

31日 09时07分 月球过降交点,视黄纬0度

31日 22时24分 心宿二合月,心宿二在月球以南3.87度

繁体中文使用者注意:

1. 天体位置冲的繁体字应是「衝」,不能写成「沖水」的「沖」。

2. 谷神星的繁体字应是「穀神星」,不能用「山谷」的「谷」字当做另一个繁体字使用。

月相(地心视黄经)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

朔上弦望下弦

1月6日17:37

1月13日13:001月21日05:021月29日03:162月5日01:37

2月12日03:062月20日02:472月27日16:173月6日09:30

3月13日18:213月21日22:403月29日02:484月4日18:02

4月12日10:314月20日14:594月27日11:325月4日03:50

5月12日03:005月20日03:135月26日19:14 t6月2日15:24

6月10日18:53 A6月18日11:546月25日02:407月2日05:11

7月10日09:177月17日18:117月24日10:377月31日21:16

8月8日21:508月15日23:208月22日20:028月30日15:13

9月7日08:529月14日04:399月21日07:559月29日09:57

10月6日19:0510月13日11:2510月20日22:5710月29日04:05

11月5日05:1511月11日20:4611月19日16:57 p11月27日20:28

12月4日15:43 T12月11日09:3612月19日12:3512月27日10:24

日食:A=日环食,H=全环食,P=日偏食,T=日全食。

月食:t=月全食,p=月偏食,n=半影月食。

朔望两弦均以太阳及月球的地心视黄经为准;凡日月同度为朔,相差180度为望,相距一直角为弦,月东日西为上弦,月西日东为下弦。

行星轨道位置(日心黄道坐标)【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

01月05日17时 水星日心黄纬最南,日心黄纬-7.0°

01月16日20时 金星过降交点,日心黄纬0.0°

01月24日18时 水星过升交点,日心黄纬0.0°

01月29日10时09分 水星过近日点,距离太阳0.307AU

02月07日 火星春分,太阳经度Ls=0°,火星北半球进入春季,南半球进入秋季,火星沙尘暴季节结束

02月08日15时 水星日心黄纬最北,日心黄纬7.0°

02月20日16时37分 金星过远日点,距离太阳0.728AU

03月04日01时 水星过降交点,日心黄纬0.0°

03月14日09时46分 水星过远日点,距离太阳0.467AU

03月14日16时 金星日心黄纬最南,日心黄纬-3.4°

04月03日16时 水星日心黄纬最南,日心黄纬-7.0°

04月22日17时 水星过升交点,日心黄纬0.0°

04月27日09时23分 水星过近日点,距离太阳0.307AU

05月07日14时 水星日心黄纬最北,日心黄纬7.0°

05月09日23时 金星过升交点,日心黄纬0.0°

05月31日00时 水星过降交点,日心黄纬0.0°

06月05日01时 火星日心黄纬最北,日心黄纬1.8°

06月10日09时01分 水星过远日点,距离太阳0.467AU

06月13日01时34分 金星过近日点,距离太阳0.718AU

06月30日15时 水星日心黄纬最南,日心黄纬-7.0°

07月04日11时 金星日心黄纬最北,日心黄纬3.4°

07月13日08时25分 火星过远日点,距离太阳1.666AU

07月19日17时 水星过升交点,日心黄纬0.0°

07月24日08时39分 水星过近日点,距离太阳0.307AU

08月03日14时 水星日心黄纬最北,日心黄纬7.0°

08月26日23时 水星过降交点,日心黄纬0.0°

08月25日 火星夏至,太阳经度Ls=90°,火星北半球进入夏季,南半球进入冬季

08月29日12时 金星过降交点,日心黄纬0.0°

09月06日08时17分 水星过远日点,距离太阳0.467AU

09月26日14时 水星日心黄纬最南,日心黄纬-7.0°

10月03日08时44分 金星过远日点,距离太阳0.728AU

10月15日16时 水星过升交点,日心黄纬0.0°

10月20日07时56分 水星过近日点,距离太阳0.308AU

10月25日09时 金星日心黄纬最南,日心黄纬-3.4°

10月30日13时 水星日心黄纬最北,日心黄纬7.0°

11月22日23时 水星过降交点,日心黄纬0.0°

12月03日07时34分 水星过远日点,距离太阳0.467AU

12月20日01时 火星过降交点,日心黄纬0.0°

12月20日16时 金星过升交点,日心黄纬0.0°

12月23日14时 水星日心黄纬最南,日心黄纬-7.0°

木星、土星、天王星、海王星本年内均无通过以上各点。

2021年流星雨一览【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

象限仪座流星雨(ZHR110),出现日期:1月1日1月7日,极大日:1月3日,条件:差

四月天琴座流星雨(ZHR18),出现日期:4月16日4月25日,极大日:4月22日,条件:差

宝瓶座η流星雨(ZHR50),出现日期:4月25日5月20日,极大日:5月6日,条件:差

英仙座流星雨(ZHR100),出现日期:7月20日8月20日,极大日:8月13日,条件:极佳!

十月天龙座流星雨(ZHR10),出现日期:10月5日10月13日,极大日:10月9日,条件:良

猎户座流星雨(ZHR20),出现日期:10月10日11月5日,极大日:10月21日,条件:最差

狮子座流星雨(ZHR10),出现日期:11月5日11月25日,极大日:11月18日,条件:良

双子座流星雨(ZHR150),出现日期:12月5日12月20日,极大日:12月14日,条件:良

小熊座流星雨(ZHR10),出现日期:12月18日12月24日,极大日:12月22日,条件:差

彗星过近日点【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

01月05日06时 98P/Takamizawa高见泽彗星通过近日点,距离太阳1.66AU,最大亮度16等

01月20日09时 C/2019 B3 (PANSTARRS)泛星彗星通过近日点,距离太阳6.82AU,最大亮度18等

01月22日16时 102P/Shoemaker舒梅克1号彗星通过近日点,距离太阳2.07AU,最大亮度15等

01月23日05时 297P/Beshore彼肖彗星通过近日点,距离太阳2.34AU,最大亮度12等

02月20日05时 17P/Holmes霍姆斯彗星通过近日点,距离太阳2.08AU,最大亮度15等

02月23日02时 246P/NEAT尼特20号彗星通过近日点,距离太阳2.86AU,最大亮度11等

03月02日21时 C/2019 T3 (ATLAS)阿特拉斯彗星通过近日点,距离太阳5.95AU,最大亮度18等

03月12日06时 28P/Neujmin诺伊明1号彗星通过近日点,距离太阳1.58AU,最大亮度13等

03月22日17时 P/2016 G1 (PANSTARRS)泛星55号彗星通过近日点,距离太阳2.04AU,最大亮度18等

03月24日07时 C/2020 F5 (MASTER)彗星通过近日点,距离太阳4.33AU,最大亮度18等

03月24日15时 10P/Tempel坦普尔2号彗星通过近日点,距离太阳1.41AU,最大亮度15等

04月18日09时 16P/Brooks布鲁克斯彗星通过近日点,距离太阳1.88AU,最大亮度16等

04月19日15时 C/2020 J1 (SONEAR)彗星通过近日点,距离太阳3.36AU,最大亮度15等

04月22日11时 P/2015 J3 (NEOWISE)彗星通过近日点,距离太阳1.49AU,最大亮度17等

04月22日15时 A/2019 T2 (Lemmon)莱蒙彗星(小行星)通过近日点,距离太阳2.65AU,最大亮度17等

05月07日05时 120P/Mueller穆勒1号彗星通过近日点,距离太阳2.48AU,最大亮度18等

05月11日20时 C/2014 F3 (Sheppard-Trujillo)彗星通过近日点,距离太阳5.69AU,最大亮度17等

05月26日22时 201P/LONEOS LONEOS4号彗星通过近日点,距离太阳1.22AU,最大亮度15等

05月27日10时 7P/Pons-Winnecke庞士-温尼克彗星通过近日点,距离太阳1.23AU,最大亮度10等

06月19日16时 P/2014 W12 (Gibbs)吉布斯彗星通过近日点,距离太阳1.67AU,最大亮度18等

06月23日02时 C/2019 F1 (ATLAS-Africano)彗星通过近日点,距离太阳3.60AU,最大亮度13等

07月11日07时 252P/LINEAR林尼尔12号彗星通过近日点,距离太阳1.00AU,最大亮度12等

07月13日22时 15P/Finlay芬利彗星通过近日点,距离太阳0.99AU,最大亮度9等

07月20日13时 P/2014 E1 (Larson)拉尔森彗星通过近日点,距离太阳2.14AU,最大亮度18等

08月19日00时 106P/Schuster舒斯特彗星通过近日点,距离太阳1.53AU,最大亮度14等

08月26日00时 193P/LINEAR-NEAT林尼尔-尼特2号彗星通过近日点,距离太阳2.17AU,最大亮度15等

09月09日14时 4P/Faye法叶彗星通过近日点,距离太阳1.62AU,最大亮度12等

09月10日04时 108P/Ciffreo彗星通过近日点,距离太阳1.66AU,最大亮度14等

09月13日15时 284P/McNaught麦克诺特10号彗星通过近日点,距离太阳2.30AU,最大亮度17等

09月18日03时 6P/d’Arrest德亚瑞司特彗星通过近日点,距离太阳1.35AU,最大亮度14等

10月01日06时 C/2020 H6 (ATLAS)阿特拉斯彗星通过近日点,距离太阳4.70AU,最大亮度16等

10月05日14时 52P/Harrington-Abell哈灵顿-阿贝尔彗星通过近日点,距离太阳1.78AU,最大亮度13等

10月17日18时 57P/du Toit-Neujmin-Delporte杜图瓦-诺伊明-德尔波特彗星通过近日点,距离太阳1.72AU,最大亮度17等

10月18日16时 110P/Hartley哈特雷3号彗星通过近日点,距离太阳2.46AU,最大亮度15等

10月19日10时 342P/SOHO SOHO6号彗星通过近日点,距离太阳0.05AU,最大亮度7等

10月25日20时 P/2012 TK8 (Tenagra)彗星通过近日点,距离太阳3.00AU,最大亮度15等

10月27日19时 P/2015 F1 (PANSTARRS)泛星彗星通过近日点,距离太阳2.54AU,最大亮度18等

11月01日04时 P/2012 S2 (La Sagra)拉萨格拉彗星通过近日点,距离太阳1.36AU,最大亮度18等

11月02日00时 67P/Churyumov-Gerasimenko丘留莫夫-格拉西缅科彗星通过近日点,距离太阳1.21AU,最大亮度8等

在彗星的正式编号中,位于“/”之前的字母分别为:“C”表示非周期彗星,“P”表示周期彗星,“D”表示已无法找到或已解体的彗星,“X”表示无法准确计算彗星轨道(通常适用于历史上较早发现的彗星),最后“A”表示误认为彗星的小行星。

资料来源:https://people.ast.cam.ac.uk/~jds/preds21.pdf

可留意彗星的实时更新:http://astro.vanbuitenen.nl/comets

变星【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

01月01日 蝎虎座S星极大(米拉变星,7.613.9等,周期242日)13.1等,周期190日)

01月03日17时22分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

01月03日19时22分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

01月04日22时03分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

01月06日02时45分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

01月07日00时38分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

01月07日18时15分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

01月09日16时48分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

01月09日21时27分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

01月10日 天鹅座RT星极大(米拉变星,6.0

01月10日21时29分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

01月11日17时08分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

01月12日02时11分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

01月12日19时16分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

01月13日 天兔座R星极大(米拉变星,5.511.7等,周期445日)13.2等,周期333日)

01月15日16时00分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

01月15日16时14分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

01月16日 小犬座S星极大(米拉变星,6.6

01月16日20时56分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

01月17日 长蛇座W星极大(米拉变星,9.69.6等,周期390日)12.9等,周期487日)

01月18日01时37分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

01月19日 仙王座S星极大(米拉变星,7.4

01月22日20时22分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

01月24日01时03分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

01月28日19时48分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

01月29日23时12分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

01月30日00时29分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

01月31日05时11分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02月01日20时01分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

02月02日 半人马座T星极大(半规则变星,5.68.4等,周期181日)13.6等,周期120日)

02月02日 船尾座W星极大(米拉变星,7.1

02月03日19时15分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02月04日16时51分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

02月04日23时56分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02月06日 白羊座R星极大(米拉变星,7.114.3等,周期186日)13.2等,周期252日)

02月06日04时37分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02月07日 波江座T星极大(米拉变星,7.2

02月09日18时41分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02月12日04时03分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02月15日18时07分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02月16日22时49分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02月18日03时30分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02月21日 仙后座V星极大(米拉变星,6.913.4等,周期229日)13.9等,周期270日)

02月21日17时34分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02月21日21时47分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

02月22日22时15分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02月24日02时56分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02月24日18时36分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

02月26日 巨蟹座V星极大(米拉变星,7.5

02月27日17时00分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

02月28日 麒麟座V星极大(米拉变星,6.013.9等,周期340日)12.1等,周期146日)

02月28日21时41分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

03月01日 室女座R星极大(米拉变星,6.1

03月02日02时23分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

03月02日05时09分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

03月06日21时08分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

03月08日01时49分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

03月09日 天鹅座χ星极大(米拉变星,3.314.2等,周期408日)14.3等,周期372日)

03月09日04时42分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

03月12日20时34分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

03月14日01时15分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

03月15日 天兔座T星极大(米拉变星,7.4

03月15日 牧夫座R星极大(米拉变星,6.213.1等,周期223日)14.0等,周期370日)

03月16日04时15分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

03月16日20时21分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

03月17日 双子座R星极大(米拉变星,6.0

03月18日20时00分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

03月23日03时49分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

03月23日20时57分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

03月26日00时08分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

03月27日19时50分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

03月30日18时53分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

03月31日18时43分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

03月31日23时34分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04月02日04时15分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04月04日 三角座R星极大(米拉变星,5.412.6等,周期267日)14.4等,周期317日)

04月04日17时35分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

04月05日18时19分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04月06日02时56分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

04月06日23时00分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04月08日03时42分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04月08日18时55分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

04月11日17时45分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04月12日22时27分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04月13日02时29分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

04月14日 乌鸦座R星极大(米拉变星,6.7

04月14日03时08分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04月17日17时12分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04月18日21时53分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04月20日02时03分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

04月20日02时34分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04月24日21时19分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04月26日02时00分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

04月27日01时37分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

04月30日20时45分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

05月01日17时28分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

05月02日 半人马座T星极大(半规则变星,5.68.4等,周期181日)13.2等,周期375日)

05月02日01时26分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

05月04日01时11分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

05月08日00时52分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

05月11日00时45分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

05月12日19时37分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

05月14日 室女座S星极大(米拉变星,6.3

05月14日00时18分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

05月16日 天龙座R星极大(米拉变星,6.713.2等,周期246日)13.0等,周期377日)

05月18日00时19分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

05月18日19时03分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

05月19日23时44分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

05月24日18时29分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

05月24日23时53分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

05月30日17时55分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

05月31日22时36分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

05月31日23时28分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

06月02日03时17分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

06月03日 猎户座U星极大(米拉变星,4.8

06月05日03时15分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

06月06日22时02分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

06月07日23时02分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

06月08日02时43分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

06月11日 小狮座R星极大(米拉变星,6.313.2等,周期372日)12.9等,周期329日)

06月12日21时27分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

06月14日 猎犬座R星极大(米拉变星,6.5

06月14日02时08分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

06月14日22时37分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

06月18日20时53分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

06月20日01时34分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

06月21日22时12分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

06月22日 仙王座T星极大(米拉变星,5.211.3等,周期388日)14.1等,周期360日)

06月24日20时19分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

06月26日01时00分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

06月28日01时45分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

06月30日03时13分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型)

06月30日19时44分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

07月02日00时25分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

07月05日21时21分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

07月06日19时10分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

07月07日23时51分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

07月12日18时35分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

07月12日20时56分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

07月13日01时49分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型)

07月13日23时16分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

07月18日 北冕座S星极大(米拉变星,5.8

07月18日 天蝎座RR星极大(米拉变星,5.012.4等,周期281日)12.0等,周期270日)

07月18日03时25分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

07月18日18时01分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

07月19日20时31分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

07月19日22时42分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

07月21日00时14分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

07月21日03时23分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

07月23日 天鹰座R星极大(米拉变星,5.5

07月25日22时07分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

07月26日 室女座R星极大(米拉变星,6.112.1等,周期146日)8.4等,周期181日)

07月26日00时26分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型)

07月26日20时06分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

07月27日02时48分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

07月31日21时32分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

08月02日02时13分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

08月02日19时41分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

08月06日 半人马座T星极大(半规则变星,5.6

08月06日20时58分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

08月07日 大熊座R星极大(米拉变星,6.513.7等,周期302日)13.5等,周期257日)

08月07日23时04分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型)

08月08日01时39分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

08月09日19时16分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

08月10日01时54分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

08月12日20时23分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

08月12日22时43分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

08月14日01时04分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

08月16日 大熊座T星极大(米拉变星,6.6

08月16日18时51分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

08月17日 白羊座R星极大(米拉变星,7.114.3等,周期186日)10.1等,周期332日)

08月17日03时07分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

08月18日19时48分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

08月20日00时29分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

08月20日21时41分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型)

08月21日01时58分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

08月23日18时26分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

08月24日19时14分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

08月25日00时50分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

08月25日23时55分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

08月27日 鲸鱼座ο星蒭藁增二极大(米拉变星原型,2.0

08月28日 宝瓶座R星极大(米拉变星,5.212.4等,周期387日)12.1等,周期463日)

08月28日23时42分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

08月29日 天鹅座U星极大(米拉变星,5.9

08月30日 长蛇座R星极大(米拉变星,3.510.9等,周期380日)11.3等,周期310日)

08月30日 狮子座R星极大(米拉变星,4.4

08月30日 蝎虎座S星极大(米拉变星,7.613.9等,周期242日)12.6等,周期358日)

08月30日03时34分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

08月30日18时01分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

08月30日18时39分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

08月30日23时20分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09月01日22时33分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

09月02日00时23分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

09月02日04时01分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09月02日20时19分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型)

09月04日21时11分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

09月05日18时04分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09月05日21时25分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

09月06日17时36分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

09月06日22时45分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09月08日03时26分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09月11日17时29分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09月12日22时10分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09月13日17时11分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

09月14日02时51分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09月15日18时57分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型)

09月17日16时55分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09月18日21时36分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09月20日02时17分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09月20日16时46分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

09月24日21时01分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09月24日22时51分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

09月26日01时42分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

09月27日19时40分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

09月28日17时34分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型)

09月29日 北冕座V星极大(米拉变星,6.9

09月30日20时26分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月02日01时07分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月06日19时52分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月08日00时33分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月10日 仙后座V星极大(米拉变星,6.913.4等,周期229日)14.3等,周期366日)

10月11日 天猫座R星极大(米拉变星,7.2

10月11日16时12分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型)

10月12日03时43分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

10月12日19时17分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月13日23时58分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月15日00时32分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

10月15日04时39分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月17日21时21分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

10月18日18时43分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月19日23时24分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月20日18时09分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

10月21日04时05分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月24日 牧夫座R星极大(米拉变星,6.213.1等,周期223日)8.4等,周期181日)

10月24日18时08分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月25日22时49分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月27日03时30分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月30日17时34分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

10月31日22时15分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

11月02日02时56分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

11月03日 半人马座T星极大(半规则变星,5.6

11月04日02时13分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

11月04日04时23分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

11月05日16时59分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

11月06日21时40分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

11月06日23时02分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

11月08日02时21分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

11月08日03时15分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

11月09日19时51分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

11月11日16时25分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

11月12日02时07分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

11月12日16时40分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

11月12日21时06分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

11月14日01时47分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

11月16日00时59分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

11月17日15时50分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

11月18日20时32分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

11月19日23时51分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

11月20日01时13分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

11月20日05时04分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

11月23日22时43分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

11月24日 巨蟹座V星极大(米拉变星,7.513.9等,周期270日)8.6等,周期338日)

11月24日 蛇夫座X星极大(米拉变星,5.9

11月24日03时56分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

11月24日19时57分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

11月26日00时38分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

11月27日00时45分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

11月27日04时37分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

11月27日21时36分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

11月29日21时34分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

11月30日19时23分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月01日20时28分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

12月02日00时04分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月02日18时23分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

12月03日04时45分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月04日04时11分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

12月05日19时20分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

12月06日18时49分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月07日 仙女座R星极大(米拉变星,5.815.2等,周期409日)13.4等,周期404日)

12月07日23时30分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月08日 武仙座U星极大(米拉变星,6.4

12月09日04时11分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月09日18时13分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

12月11日03时45分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

12月12日18时15分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

12月12日22时56分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月15日03时37分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月16日 室女座R星极大(米拉变星,6.112.1等,周期146日)13.2等,周期333日)

12月17日02时28分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

12月17日15时58分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

12月18日03时18分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

12月18日17时41分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月19日 小犬座S星极大(米拉变星,6.6

12月19日 天鹅座R星极大(米拉变星,6.114.4等,周期426日)12.6等,周期267日)

12月19日22时22分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月19日23时17分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

12月21日03时03分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月22日20时06分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

12月24日17时07分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月25日 三角座R星极大(米拉变星,5.4

12月25日02时51分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

12月25日16时56分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

12月25日21时48分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月27日02时29分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月30日16时33分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

12月31日21时14分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

资料来源:美国变星观测者协会 https://www.aavso.org/

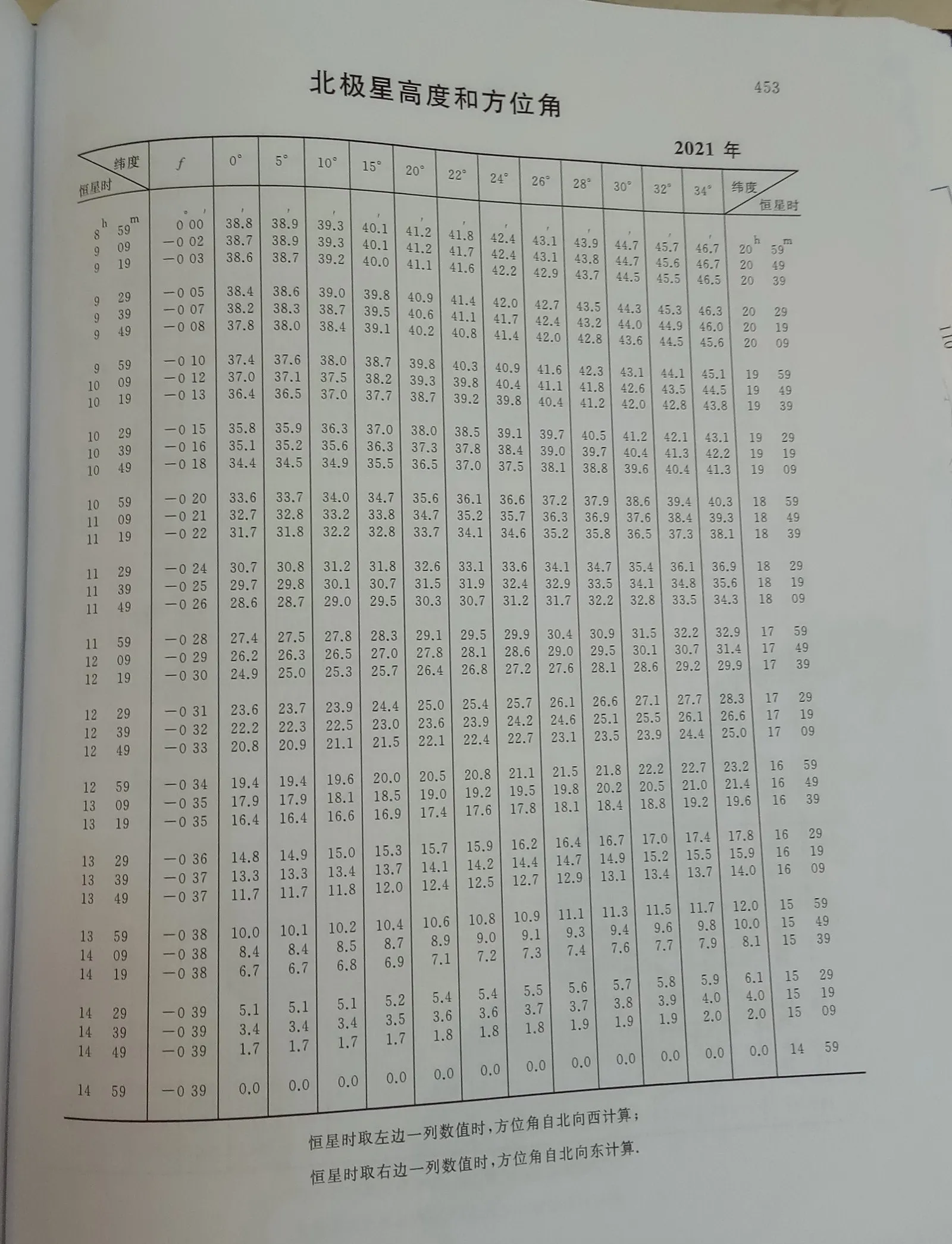

北极星高度和方位角【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

定义【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月相 行星轨道位置 流星雨 彗星 变星 北极星高度和方位角 定义】

天文学距离单位

真空光速定义值:c=299792458m/s

1天文单位(au)=149597870700m≈92955807英里≈8.317光分≈499.004光秒

1光年(ly)=9460730472580800m≈63241.077084au≈0.306601pc

1秒差距(pc)≈30856775814913673m≈206264.806247096au

地球经度1度之距离(公里):111.41328cosψ-0.09351cos3ψ+0.00012cos5ψ

地球纬度1度之距离(公里):111.13335-0.55984cos2ψ+0.00117cos4ψ

(ψ:纬度)

吉林大学地球探测科学与技术学院杨学祥教授称:月球赤纬角(即月球纬度最南最北,白赤交角)在南北纬18.6~28.6度之间变动,周期为18.61年。在月球赤纬角最小时,地球平均扁率变大,地球自转变慢;在月球赤纬角最大时,地球平均扁率变小,地球自转变快。

2021年月球赤纬角从24.9度继续增大到26.3度,地球大气和海洋潮汐南北震荡幅度在慢慢变大。杨学祥教授预测2023-2025年为全球最冷年。

参考资料:

Multiyear Interactive Computer Almanac (MICA version 2.2.2) 1800-2050 published for the U.S. Naval Observatory by Willmann-Bell, Inc.

The Astronomical Almanac for the Year 2021 printed in the United States of American by the U. S. Government Printing Office

Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac Published by University Science Books.

中国科学院紫金山天文台编《2021年中国天文年历》科学出版社

西藏天文历算研究所编《西藏天文气象历书》四川民族出版社

台北市立天文科学教育馆编2021年天文年鉴.pdf

国际流星组织流星雨日历:

https://www.imo.net/resources/calendar/火星日历:

https://www.planetary.org/explore/space-topics/mars/mars-calendar.html《大辞海•天文学地球科学卷》上海辞书出版社:

http://www.dacihai.com.cn/classify_browse.html?bookId=72&itemId=1630003

每月天象预报资料,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!

https://interesting-sky.china-vo.org/category/year/

发布日期:2020-07-22

更新日期:2021-03-08

更多资料:

2020/7/29 宝瓶座δ南流星雨极大期(ZHR~16)

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:

★★

宝瓶座δ南流星雨(South. Delta–Aquarids,005 SDA)是每年固定发生的中型流星雨之一,发生日期在7/12~8/23之间,今年极大期将发生在7/29,月相逢上弦,虽然辐射点约在20:30左右升起,但子夜过后月亮落下,观测条件更佳!

此群流星雨平均ZHR为25,根据以往观测经验,这样的数量大约可维持2天左右。流星速度中等(每秒41公里),通常缺乏流星痕和明亮的火流星,亮度偏暗(4等以下),对北半球的观测者仰角偏低,即使本次ZHR达16,真正每小时可见流星数量可能只有零零散散的几颗。

虽然子夜之前受月光影响,但辐射点与月球之间的张角超过90度,00:42月落后辐射点正好运行至接近仰角最高(~48度)的位置,此时能看到的流星最多。

在几乎相同活动时间内,还有南鱼座流星雨和摩羯座α流星雨,不仅极大期也落在7/29前后,在天空中的位置也很接近。因此专家怀疑南鱼座流星雨、宝瓶座δ南流星雨和摩羯座α流星雨可能是同一群,只是辐射点范围比较广。(编辑/台北天文馆研究组虞景翔)

宝瓶座δ南流星雨辐射点位置示意图。以上示意图由Stellarium软体产生。

阿联酋火星探测器发射成功

发布单位:台北市立天文科学教育馆

阿拉伯联合大公国的火星探测器希望号(阿拉伯语:Amal)星期一发射升空,展开为期七个月的火星之旅,并开创了阿拉伯世界的第一次行星际飞行任务。

阿联火星项目负责人Omran Sharaf在发射约一个半小时后在杜拜告诉记者,探测器正在发送信号,目前看起来一切顺利。

希望号预计于2021年2月抵达火星,以纪念该国于1971年建立50周年。

它于2020年7月20日早上5时58分14秒(格林威治标准时间星期日21时58分14秒)由三菱重工的H-IIA火箭从日本南部的种子岛航太中心发射升空。三菱重工表示,探测器已成功与火箭分离,目前正在单飞,由于天气原因,过去一周造成两次延误发射。

希望号大约只有一辆小型汽车大小,携带三种仪器来研究火星的高空大气层并监测气候变化,预计绕红色行星运转至少两年。阿联打算与多达200个国家分享这些观测数据,这将有助于科学家了解火星的奥秘之一:为什么火星在数百万年里失去了大部分大气层。(编译/台北天文馆研究组吴典谚)

资料来源:TIME

上海天马望远镜发现示踪大质量年轻恒星天体旋臂吸积流结构新脉泽

发布单位:中国科学院上海天文台

大质量恒星(>8个太阳质量)如何形成是现代天体物理的一个重要研究课题。尽管大质量恒星在宇宙空间数目比小质量恒星少得多(只占恒星数目的1%左右),但贡献了绝大多数的恒星光度。大质量恒星快速演化过程中伴生的星际介质反馈及元素核合成过程,推动了其所在星团、甚至整个星系结构和化学的演化。

微波和毫米波的脉泽是一种类似于光学激光的非热辐射,天文观测发现它们通常与大质量恒星形成区成协,这些脉泽来自致密辐射区域(典型尺度在几到几十个天文单位的气体团块),且亮温度远高于热气体,是研究大质量年轻星周围(1000天文单位)范围内气体运动和星际介质性质等的有效探针。

由广州大学陈曦教授(上海天文台特聘研究员)领导的包括国家天文台任致远、上海天文台沈志强和李斌以及南京大学郑兴武的国际合作团队,在天文脉泽与大质量恒星形成研究方向取得重要突破。该团队利用上海65米射电望远镜(天马望远镜)首次在星际空间探测到异氰酸(HNCO)、重水(HDO)和甲醇同位素(13CH3OH)三种新的分子脉泽,并揭示它们正在示踪(大质量恒星形成过程中的)由引力不稳定性导致的星周盘碎裂产生的旋臂吸积流及间歇吸积现象。论文2020年7月13日在线发表于《Nature Astronomy》(自然·天文学)杂志。

陈曦教授介绍说:“三种新脉泽(HDO、HNCO和13CH3OH)是由上海天马望远镜在2019年3月份对一颗正处于6.7GHz甲醇脉泽闪耀阶段的大质量年轻恒星天体(G358.93-0.03)监测中发现的,随后的甚大阵(VLA)高分辨率观测证实了它们的脉泽辐射属性。VLA观测获得的这三种新脉泽的高精度(约10天文单位)空间分布,清晰地描绘了它们正在示踪由盘的碎裂而形成的旋臂吸积流结构。”

图1 左图:三种新分子脉泽的空间分布(au代表天文单位,1个天文单位是地球到太阳的平均距离)。右图:大质量年轻恒星天体星周引力不稳定盘碎裂引起的旋臂吸积流的示意图,新分子脉泽(由彩色圆点表示)示踪了两个吸积流旋臂。

“天马望远镜对这些新脉泽辐射流量的监测发现,它们具有异常快速的光变(在1个月时间内经历了从爆发到极大再到最后消失的过程),这说明其可能是引力不稳定星周盘碎裂引起的间歇吸积现象。”上海天文台沈志强研究员补充到。该现象会导致年轻恒星的光度迅速上升,从而能有效地激发出强的、以前没有探测到的新的脉泽辐射。

图2:天马望远镜监测获得的HDO,HNCO和13CH3OH三种脉泽成分的峰值流量随时间的变化。这些脉泽成分辐射都展现了明显且快速的衰减现象,支持了大质量恒星形成的间歇吸积现象。

有意思的是,无论是旋臂吸积流结构还是脉泽光度爆发现象都被认为是与大质量年轻恒星天体盘的引力不稳定性有关联,但该项工作是首次从观测上将这两种现象在同一个目标(G358.93-0.03)上有机地结合在一起,从多角度证实了大质量恒星形成的间歇吸积现象。此外,它还表明,盘调制的间歇吸积可以被认为是小质量恒星到高质量恒星形成的共同机制。

此项研究工作由广州大学、中科院上海天文台、中科院国家天文台、南京大学,以及来自俄罗斯、英国、澳大利亚、南非、加拿大、荷兰、美国、日本、德国等的多家研究机构的国际研究团队合作完成。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41550-020-1144-x。

上海天马望远镜(上海65米射电望远镜),图:汤海明。

C/2020 F3 (NEOWISE)彗星进入最佳观测期(7/23最接近地球)

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:

★★★

(2020年7月15日更新)

C/2020 F3 (NEOWISE)彗星目前亮度已降低至2.5等,是北半球23年来最亮的彗星,它在傍晚7时左右会出现在近地平线,直到西落前都是很好的观赏时机,但是因为仰角极低,再加上仍有些许阳光影响,建议用固定摄影将感光度调高,朝西北方曝光超过3秒即可见到它的身影,随着时间慢慢过去,它会越来越容易观测,相对地亮度也会渐渐降低。

(2020年5月21日原天象预报)

今年明亮彗星接连不断!2020年3月刚发现的C/2020 F3 (NEOWISE)彗星目前亮度约9.7等,预计将在7月以0.3AU的距离通过近日点,届时预测亮度可达2.5等。不过由于目前彗星位置偏南方,台湾地区日落时彗星仰角不足15度,在彗星过近日点前以南半球的观测条件为佳。

C/2020 F3 (NEOWISE)彗星是由美国的广域红外线巡天卫星(WISE)在2020年3月27日发现。于2009年发射升空的WISE卫星上头搭载口径40公分的红外线望远镜,原本是利用红外线波段来进行天体搜寻和研究工作,但在2010年冷却剂耗尽后,便由NEOWISE计划接手进行近地天体的搜寻。

目前NEOWISE彗星位在猎户座,日落时出现在西方低空附近,随着越来越接近太阳,仰角会越来越低。目前NEOWISE彗星亮度为9.7等,6月初将达8等,7月3日通过近日点,最大亮度有机会达到2.5等。不过对于北半球而言彗星仰角实在太低,预计要到7月中下旬观测条件才会比较好。(编辑/台北天文馆研究组王彦翔)

图片来源:吉田诚一彗星网

相关文章:

全国科技名词委发布彗星C/2020 F3的中文名“新智彗星”(2020.7.16)

C/2020 F3 (NEOWISE)彗星的巨大彗核使它耀眼夺目(2020.7.11)

C/2020 F3 (NEOWISE)彗星达到肉眼可见!(2020.7.9)

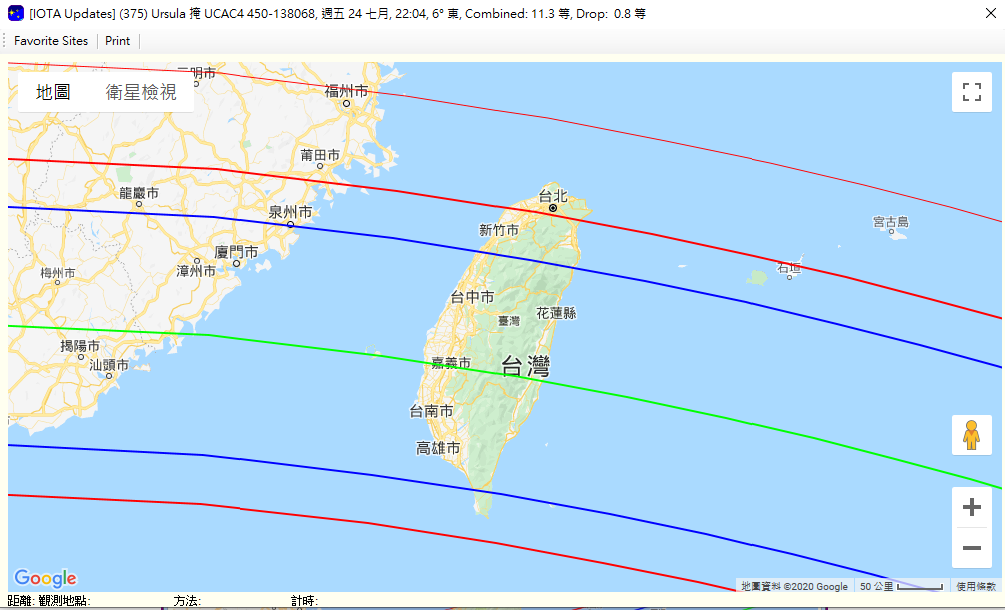

2020/7/24 小行星(375)Ursula掩星

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:

★

2020年7月24日晚间22:04,掩星时间35秒,375号小行星Ursula将会遮掩双鱼座一颗亮度11.3等的恒星UCAC4 450-138068,届时亮度受小行星影响下降至12.0等,此时小行星和恒星位在东方仰角约6度之处,必须在东方具备开阔视野的场地才能观察。小行星375的命名依据不详,目前并无发现任何神话故事或角色符合该命名。

由于被掩星亮度较低不易观测,需要指向定位良好的赤道仪,并配合20公分以上望远镜以CCD摄影观测。此外,精确观测时间与时间解析度对小行星掩星非常重要,因此需要以GPS或网路校时,摄影曝光时间也需要在1秒之内。详细预报可参考Asteroid Occultation网站。(编辑/台北天文馆研究组技佐许晋翊)

2020/7/22 水星西大距(20.1度,0.1等)

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:

★★

2020年7月22日的23:12,水星到达西大距的位置,与太阳之间的日距角为20.1度。由于水星是内行星,平时都在太阳附近难以观察。所以每当水星来到「大距」时,是地球上所见离太阳角距离最远位置,最适合在日出前或日落后观看。因此23日前后数天的天亮前,在东偏北方低空有机会找到它。水星为0.1等,受晨曦曙光的影响不是那么容易直接看见,较适合用双筒望远镜或拍照方式观赏。此外金星在7月为今年最大亮度,因此在天亮前更会注意到这颗明星,也能以与金星相对方向找到水星。(编辑/台北天文馆助理研究员李瑾)

2020/07/23清晨,水星与金星的相对位置示意图。以上示意图由Stellarium软体产生。

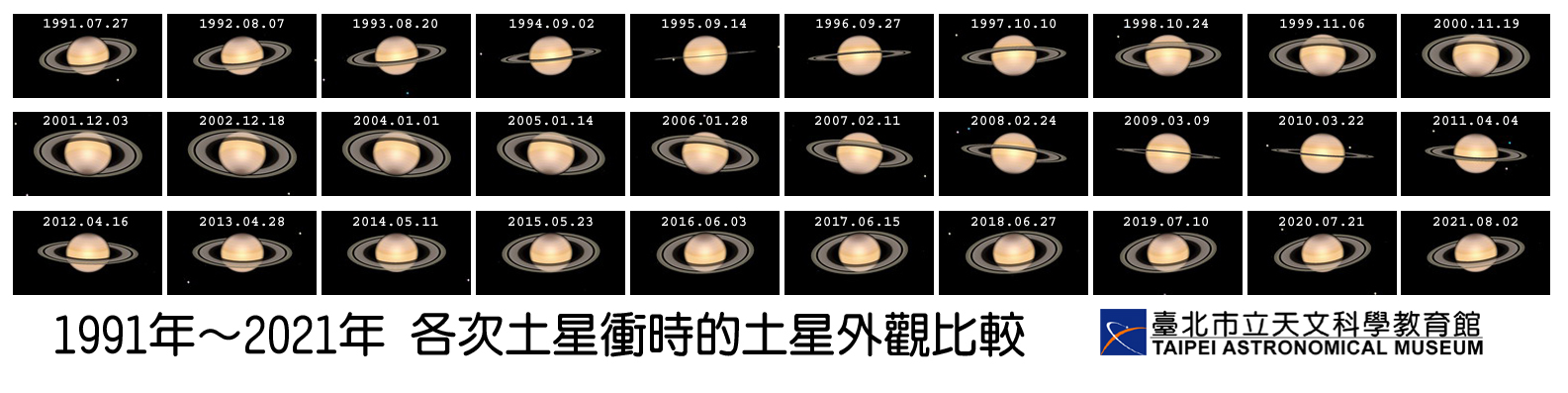

2020/7/21 土星冲日(0.1等)

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:

★★★

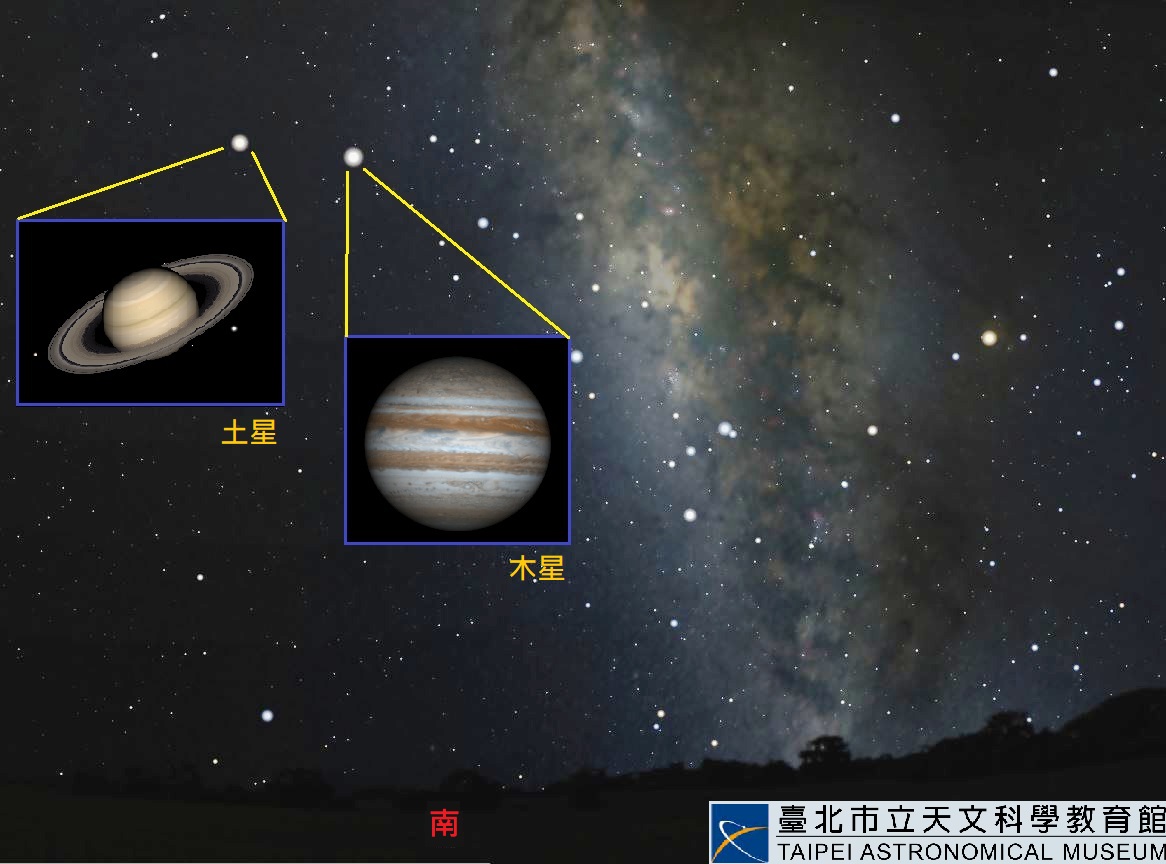

2020年7月21日06:28,土星将达到冲的位置,也就是土星和太阳分别在地球两侧、赤经相差180度的位置。同时这将是一年中土星离地球最近,看起来最大、最亮的时候,在「冲」的前后几星期都是观察土星的好时机。土星目前位于人马座,冲时亮度达0.1等,视直径18.48角秒。在入夜后从东南方升起,子夜前后仰角最高,天亮前由西南方落下,整夜可见。木星也在附近,与明亮的土星在一起,就像一对眼睛俯视大地。在没有光害的地方,甚至还可以看见银河在西方相互辉映!(编辑/台北天文馆王彦翔)

2020/7/21晚,土星与木星所在位置及望远镜中所见外观示意图。以上示意图由Stellarium软体产生。