发布单位:台北市立天文科学教育馆

最新消息:卡西尼号太空船已按预定时间在19:55进入土星大气,永久成为土星的一部分,控制中心也接收到最后一个讯号。再见,再也不见,但未来,每当看到土星,也始终会记得卡西尼号的卓越贡献。

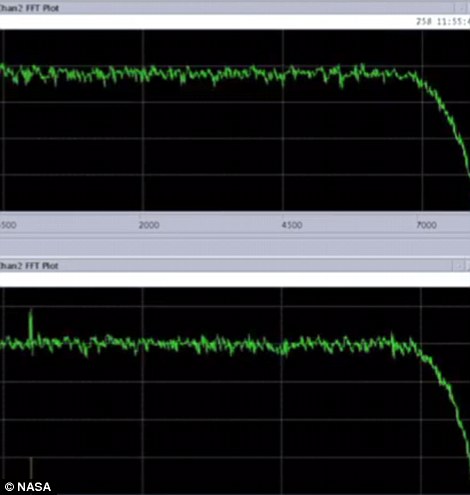

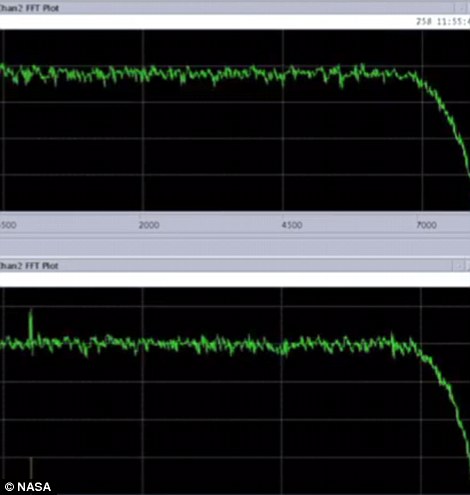

卡西尼号最后的讯号。

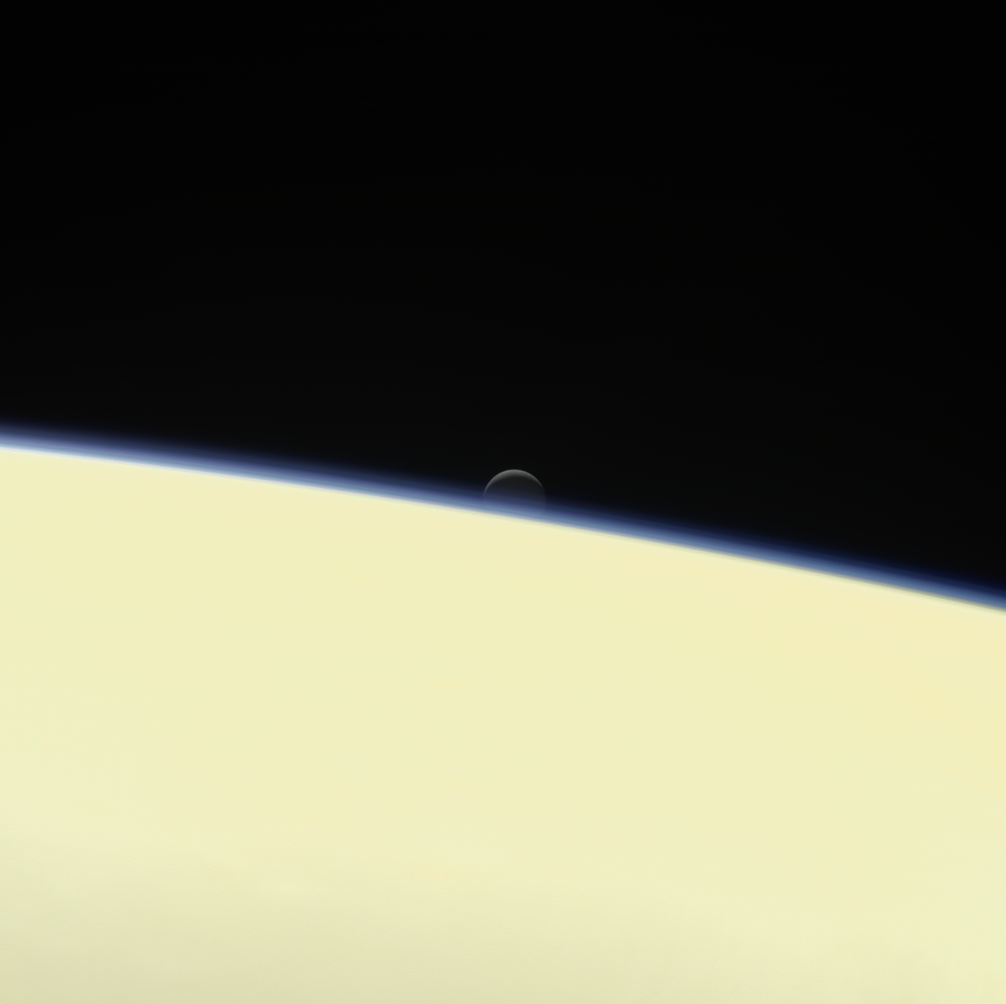

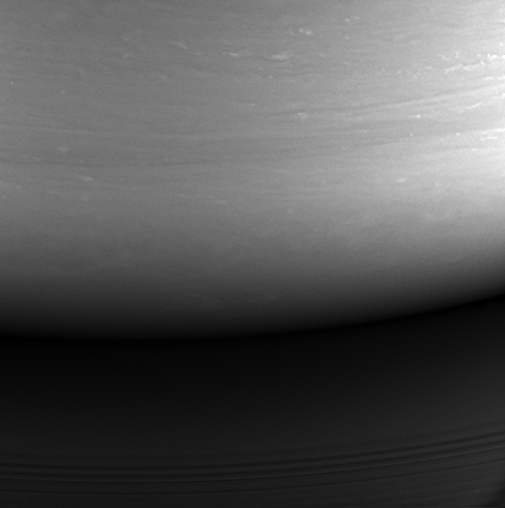

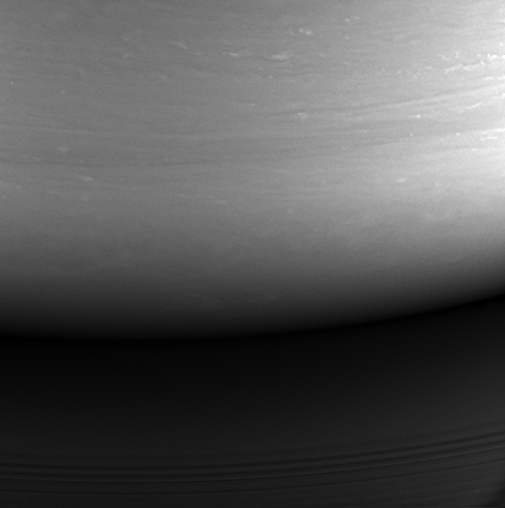

下图是卡西尼号传回的最后一张影像,拍摄时间为北京时间2017/9/15的凌晨3:59,以可见光拍摄,当时太空船距离土星约634,000公里,整幅影像涵盖范围相当于17公里。影像所显示的,就是卡西尼号冲入土星大气之处。

mpact Site: Cassini’s Final Image. Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

美国航太总署(NASA)卡西尼号太空船的华丽终极任务即将画下休止符,坠入土星大气自毁,结束将近20年的伟大旅程!目前预测最后失去卡西尼号讯号的时间,将会落在北京时间9月15日晚间19点55分,但这个时间可能会因为土星大气层减缓卡西尼号速度而稍有变动。现场直播于9月15日晚间19点开始:https://youtu.be/wwMDvPCGeE0

台湾地区刚好处在绝佳观测位置,最新的预测撞击时间是北京时间9月15日19:55:02,在撞击1-2分钟后可能出现几秒钟的闪光。虽然预测撞击讯号会很暗,但若有较大口径望远镜仍可试着观测看看,建议从撞击时间前5-10分钟开始,录影到撞击时间后5-10分钟。若能观测到将非常有科学价值!

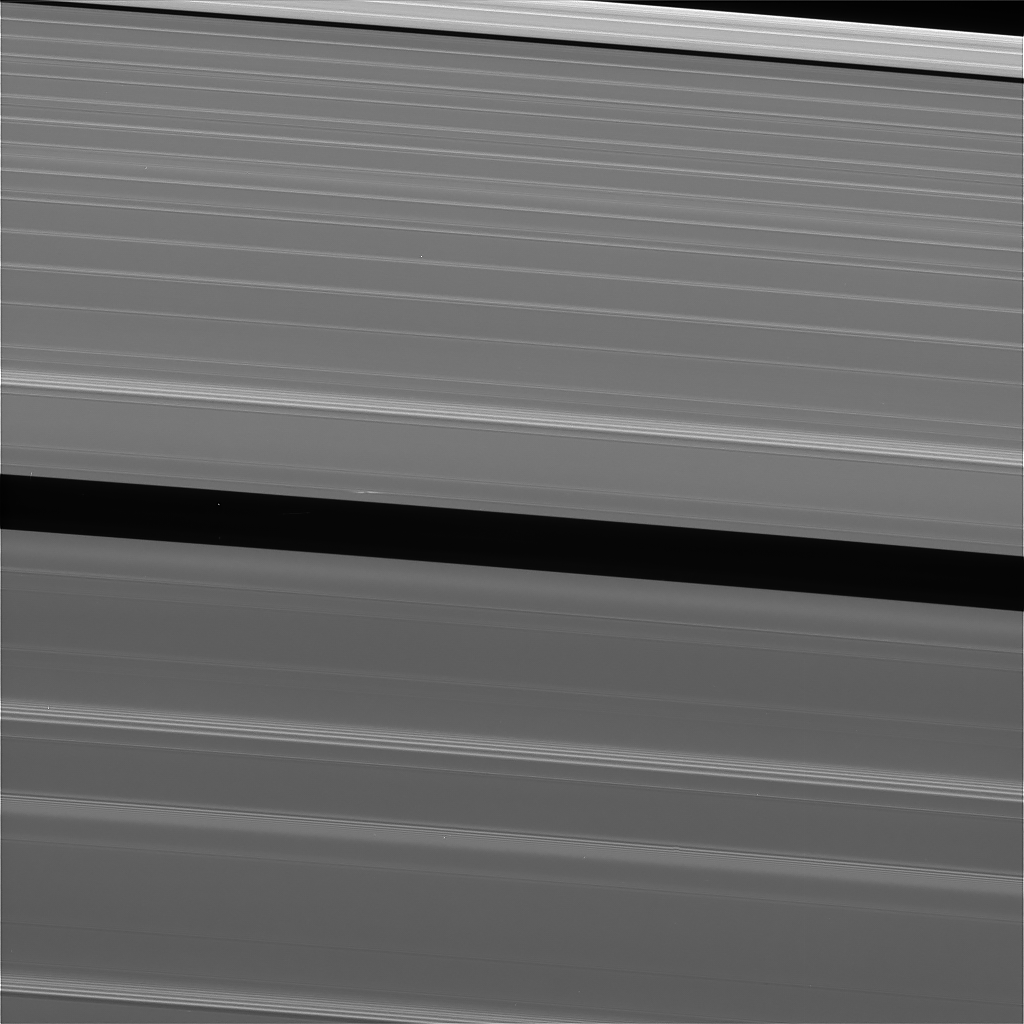

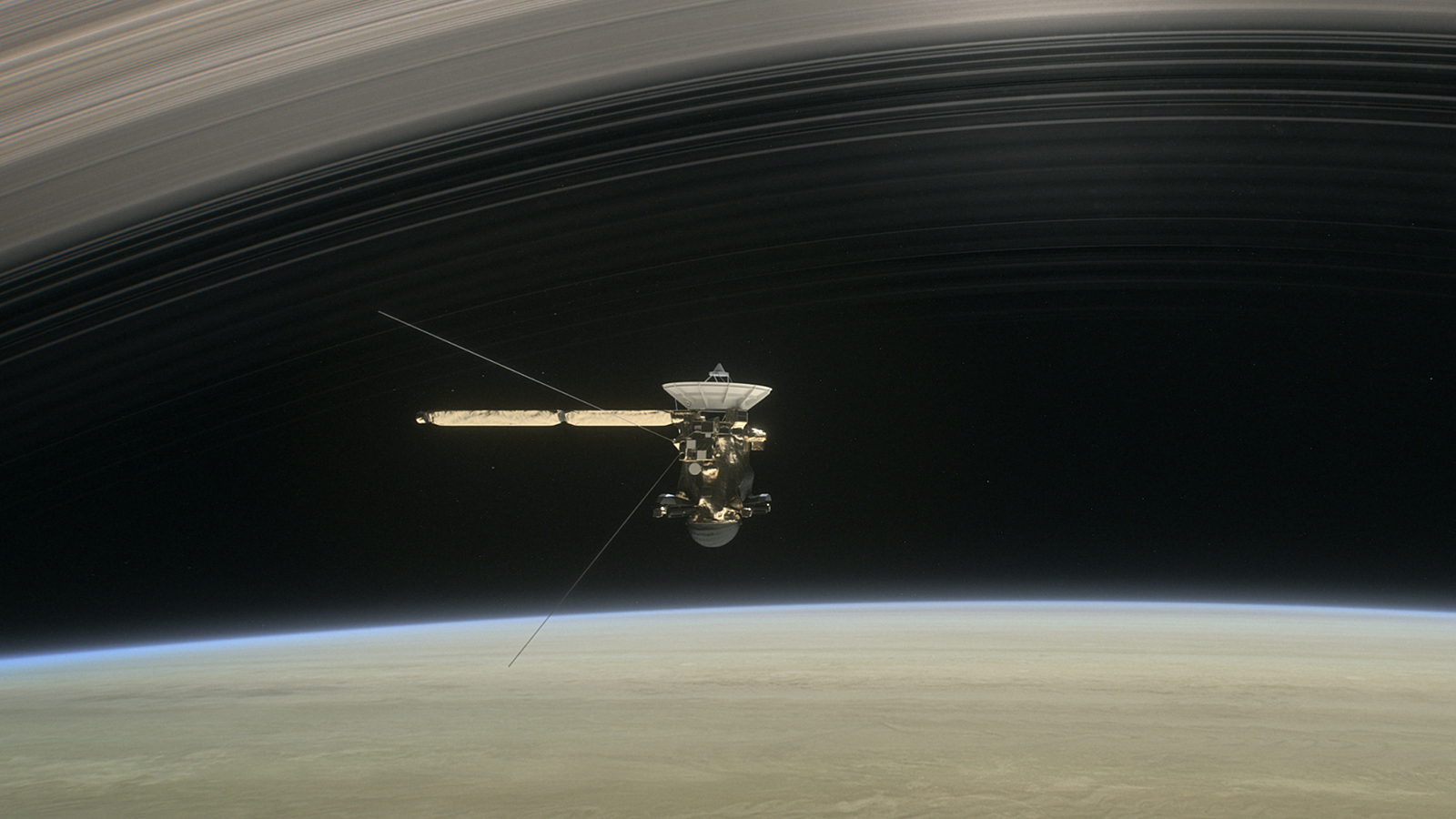

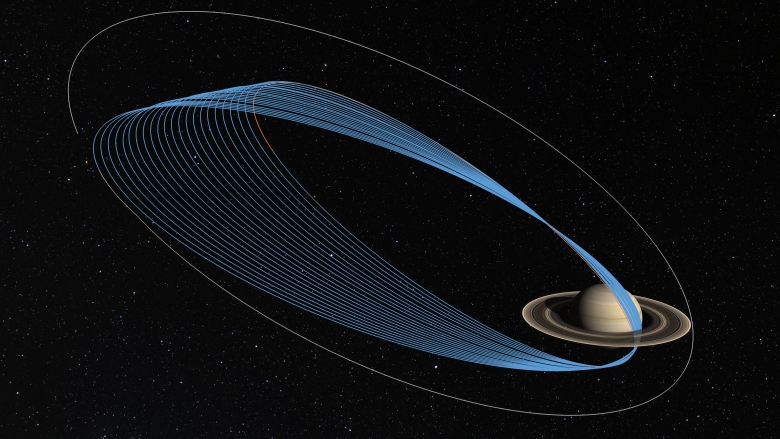

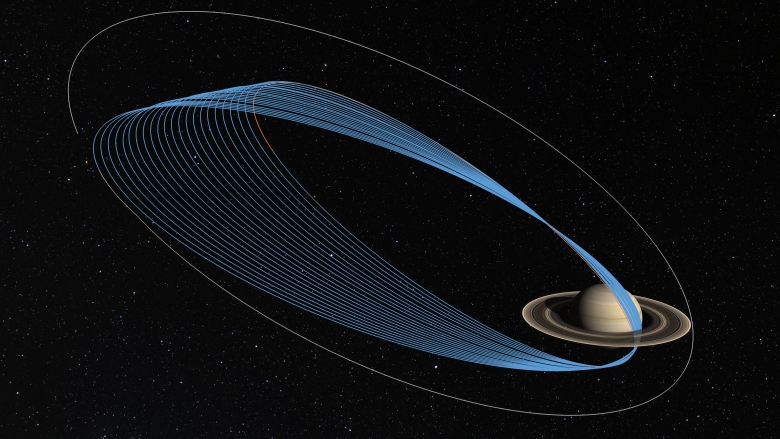

卡西尼号在2017年4月至9月间,经历了一连串惊险的轨道飞行,在4月22日最后一次近掠土卫六泰坦(Titan)后,以大约每周一次的频率,连续22次穿越土星的冰环。先前从未有探测器造访此处,这趟终极任务所蒐集到的科学资料,将能帮助我们更了解巨行星和行星系统究竟如何形成和演化。

卡西尼号太空船的终极任务轨道。卡西尼号将爬升到土星北极高处后,俯冲穿过土星环与土星本体之间22次。其中以橘色标出最后一圈轨道。Credit:NASA / Jet Propulsion Laboratory-Caltech / Erick Sturm

https://saturn.jpl.nasa.gov/resources/6007/?category=graphics

为了避免可能污染含有生命的土星卫星,卡西尼号在2017年9月最后一次穿越轨道后,将于9月15日坠入土星大气,并送回最后一笔极具科学价值的资料。在与地球失去联系后,太空船会像流星一样燃烧殆尽,成为土星的一部分。

勇往直前的科学探索

卡西尼号的终极任务不只是冲进土星,更包含了长达六个月的大胆探索和科学发现。太空船绕过土星环的最内侧,有时还掠过土星大气的最外缘,虽然任务团队认为已充份评估风险,但毕竟太空中充满了未知的惊喜,因此也只有在整个计划结束时,才能进行如此大胆的任务。

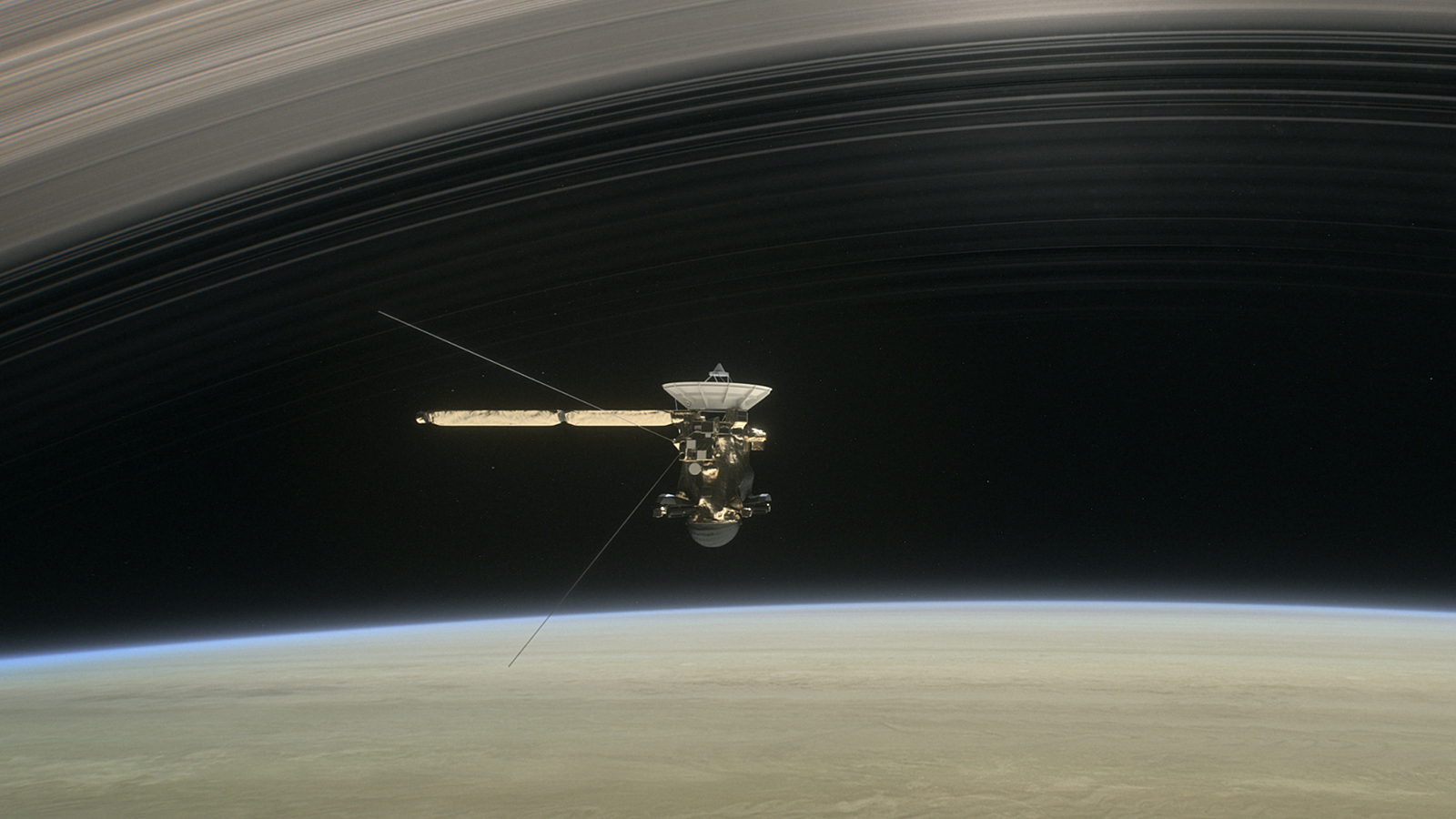

spacecraft-dives

卡西尼号冲过土星时,蒐集了许多宝贵的资料,对卡西尼号任务的先前阶段来说,这些探测风险实在太高。卡西尼号仔细测绘了土星的重力和磁场地图,研究土星内部的分布,或许还能解决土星自转的速度问题。最后几次的俯冲会大幅增进我们对土星环物质的理解,或许还能让我们探索土星环的起源。上面的粒子侦测器,采样和分析被土星磁场吸引而进入土星大气层的土星环冰粒物质。卡西尼号上的相机更以超近距离,拍摄惊人的土星环和云层影像。

最后一刻仍将回传宝贵资料

卡西尼号在冲入土星大气前,会将拍摄到的最后影像传回地球,但即便是在最后一刻,它还是会即时送回资料。在与地球失联之前,最关键的测量数据将是来自质谱仪对土星大气的测量,这最后一笔资料或许能够帮助我们更了解土星的组成。

任务的结束总是教人伤感,而卡西尼号最后冲入土星大气的结局,在历年来的太阳系探索任务中,可算得上是壮烈又华丽。卡西尼号在1997年发射,在2017年画下句点,卡西尼-惠更斯任务在二十年的伟大航程里,曾做出许多重要贡献。

为什么要结束任务?

卡西尼号在1997年发射后,先在太空中旅行了七年,于2004年7月1日抵达土星,花了13年的时间环绕土星。在这段期间内,用来调整飞行轨道的火箭燃料逐渐消耗殆尽,如果一直置之不理,那么科学家最后将会无法控制卡西尼行的飞行路径。

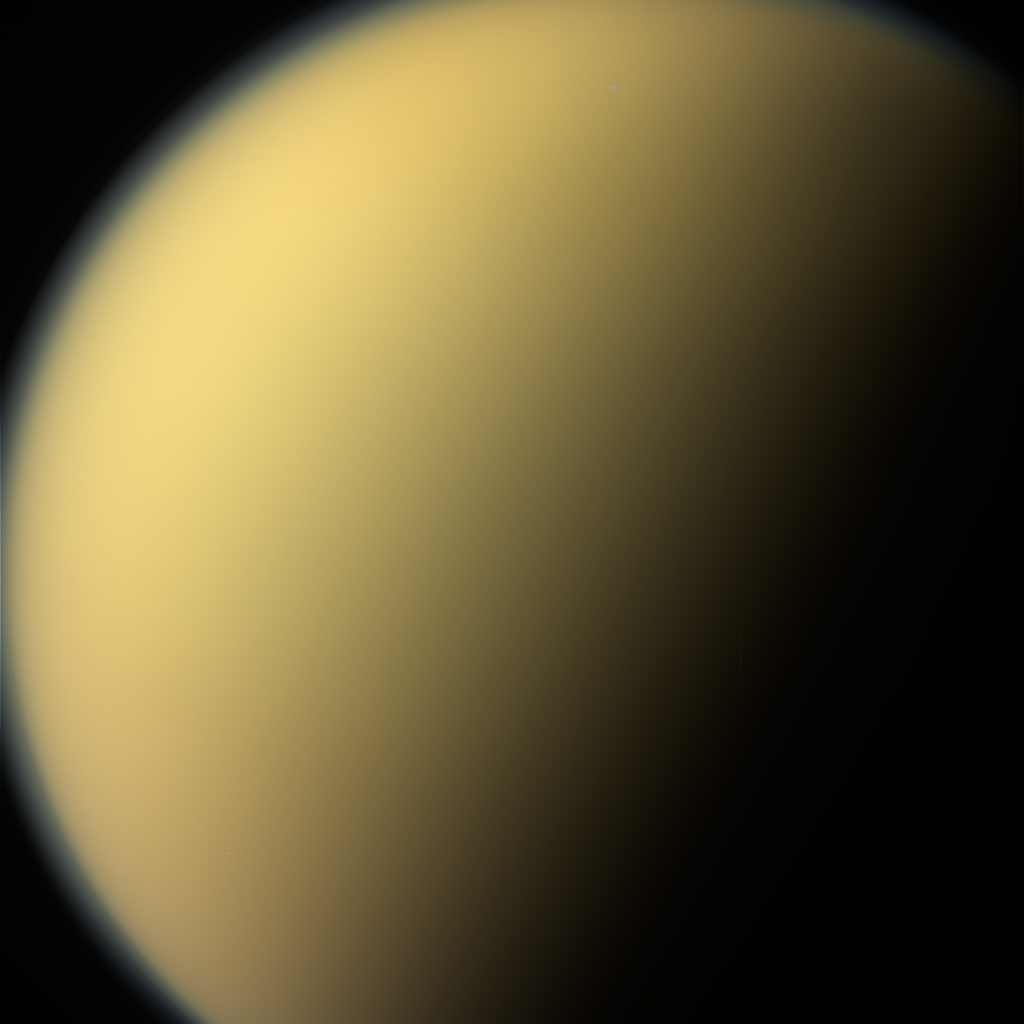

过去十年来卡西尼号对土星卫星进行深入研究,发现土星的两颗卫星-土卫二(Enceladus)和土卫六(Titan)可能拥有适合生命生存的环境。为了避免可能污染这些土星卫星,美国航太总署决定让卡西尼号冲入土星大气,这能确保未来我们研究其他土星卫星是否有生命时,不会受到卡西尼号的污染。

首度穿越传回惊人影像

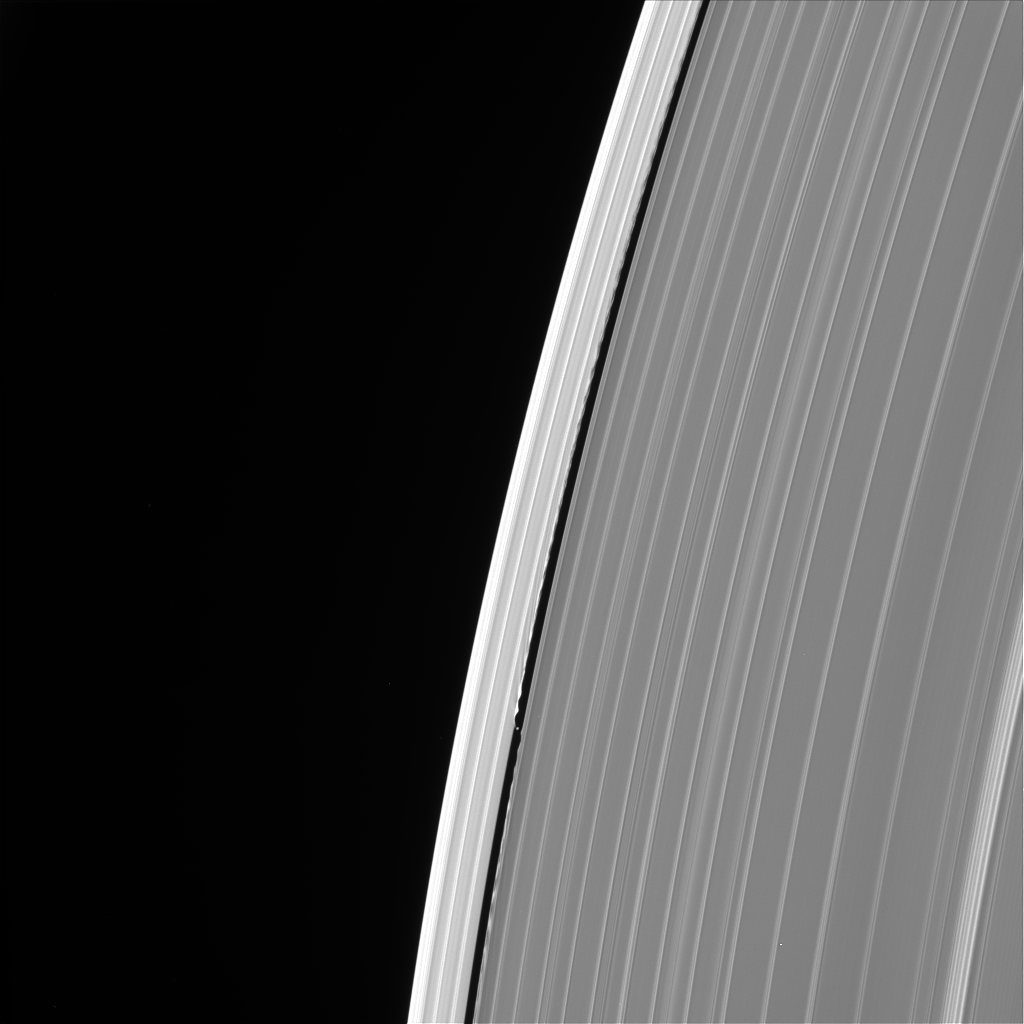

卡西尼号在4月26日首度穿越土星环与土星本体之间缝隙后,旋即传回惊人影像,穿越时距离土星云顶仅3000公里(土星云顶的定义为大气压力1巴处,与地球海平面的大气压相等),与可见的土星环最内侧距离更只有300公里。由于这是首度有太空船穿越此处,任务团队虽然格外谨慎小心,但也只能仰赖先前对其他土星环的探测结果,来预测此处的情形。还好卡西尼号完整无缺,顺利抵达土星环的另一侧。

土星环与土星大气层顶的缝隙有约2000公里宽,根据先前研究得到的科学模型预测,如果卡西尼号通过的区域内有土星环粒子,也只会像烟灰那麽微小。卡西尼号穿越此区域的速度,相对于土星达到每小时12万4000公里。因此,若是被任何粒子撞击到太空船较脆弱的部分,都有可能会造成严重的伤害。

科学家就地取材,将卡西尼号将四米宽的大型碟形高增益天线转向前方,做为防护罩使用,抵抗迎面而来的土星环粒子。这也代表,穿越土星环平面时,卡西尼号是无法和地球联络的。因此太空船在接近行星时所收集的资料,要在穿越土星环平面后20个小时,才能传回地球。科学家也能利用这次得到的观测资料,了解如何在接下来的几次穿越轨道保护太空船。

美国航太总署特别为卡西尼号的最终任务制作了壮丽的影片,欢迎收看!

https://youtu.be/xrGAQCq9BMU

还有360度的环景版本!

https://youtu.be/hFjzFSidX3s

行星学会的罗伯特.皮卡多(Robert Picardo)也制作了卡西尼歌剧(Le Cassini Opera)!

卡西尼号终极任务关键日期

-4月22日:土卫六泰坦第126次飞掠

-4月23日:开始终极任务的第一圈轨道

-4月26日:首度穿越土星环平面

-5月24日:土星北半球夏至开始

-9月15日:北京时间18:31卡西尼号将进入土星大气,一分钟后(北京时间18:32)太空船将失去讯号

-9月15日:地球将于北京时间19:55收到卡西尼号的最后讯号

延伸阅读:

道别卡西尼号——承先启后丈量太阳系

http://sa.ylib.com/MagArticle.aspx?Unit=featurearticles&id=3690

卡西尼科学家的最后旅程

http://www.natgeomedia.com/column/external/62787

卡西尼任务的十个突破性发现

http://www.natgeomedia.com/column/external/61301

访叶永烜院士/在不可能中找出发展关键

https://goo.gl/ztQMv6

访叶永烜 放眼国际、立足台湾-未来台湾天文发展的醒思

https://goo.gl/GbMdnM

专访中央大学天文所教授 叶永烜:卡西尼,太空科学的新里程碑

http://sa.ylib.com/MagArticle.aspx?Unit=featurearticles&id=786

中央大学叶永烜教授 卡西尼计划推手 揭开土星面纱

https://youtu.be/HzvOWHBRYr4

资料来源:https://saturn.jpl.nasa.gov/mission/grand-finale/overview/

编辑:台北市立天文科学教育馆胡佳伶

★

2017/9/23的清晨04:02秋分时刻,太阳沿黄道由北向南通过赤道降交点(赤经12时、黄经180度之处),目前的秋分点位在室女座中。此时阳光直射赤道,日出于正东、日没于正西,昼夜等长。秋分后的日出日没位置逐渐偏南,昼渐短而夜渐长,直到冬至为止,因此秋分象征着进入了北半球秋季和南半球春季。

2017/9/23的清晨04:02秋分时刻,太阳沿黄道由北向南通过赤道降交点(赤经12时、黄经180度之处),目前的秋分点位在室女座中。此时阳光直射赤道,日出于正东、日没于正西,昼夜等长。秋分后的日出日没位置逐渐偏南,昼渐短而夜渐长,直到冬至为止,因此秋分象征着进入了北半球秋季和南半球春季。