发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观测方式:

8/18凌晨0:38,直径约71公里的小行星(718)Erida掩12.3等恒星2UCAC 20049192,掩食带通过台湾地区的嘉义、台南、高雄、花莲、台东与南投部分地区。(718)Erida本身亮度约14.10等,所以掩星发生时,会让恒星亮度降低约2等,持续时间约6.7秒而已。建议用望远镜加录影方式进行观测。

以上内容由台北天文馆提供,「有趣天文奇观」网站收录,欢迎多加利用。

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观测方式:

8/18凌晨0:38,直径约71公里的小行星(718)Erida掩12.3等恒星2UCAC 20049192,掩食带通过台湾地区的嘉义、台南、高雄、花莲、台东与南投部分地区。(718)Erida本身亮度约14.10等,所以掩星发生时,会让恒星亮度降低约2等,持续时间约6.7秒而已。建议用望远镜加录影方式进行观测。

以上内容由台北天文馆提供,「有趣天文奇观」网站收录,欢迎多加利用。

数据来源:中国科学院紫金山天文台

整理上网:高良超

所有时刻系东经120度标准时(北京时间、台北时间),精度为1秒钟

天象包括行星天象(合日、冲日、凌日、大距、行星最接近地球,过远近日点,升降交点,纬度最南最北、以及行星相合、行星合恒星等),月相,月亮过远近地点,月掩行星和恒星,日月食,二分二至等诸多天文事件。

2017年9月23日04时01.8分为秋分节气,此时太阳直射赤道。随着地球公转移动,太阳直射的纬度渐移向南半球了,北半球接受的太阳辐射量逐渐比南半球少,在季节上北半球也浙由热转换成冷季了。

入秋后的星空,闪耀的夏季大三角(牛郎星、织女星及天津四)于日没后位于天顶附近,随着时间渐移至西方天空。美丽的夏季南天银河也自南方天空渐移向西南方,喜欢拍摄银河的民众请好好利用日没后的这几个小时,因为到了夜间22~23时,明亮的南天银河就低垂至西南西方的地平。

太阳:由狮子座运行到室女座。

水星:晨星。12日西大距,日出时位于东北方天空,地平高度约16度,亮度约-0.3等,利于观测。

金星:晨星。由巨蟹座入狮子座。日出时于下旬由东北方天空转入东南方天空可见,日出时的地平高度由30度逐渐降至约24度,亮度约-3.9等,有利观测。

火星:在狮子座顺行,约于凌晨4时30分从东北方升起,亮度约1.8等。

木星:接近太阳,不易见到。

土星:在蛇夫座顺行。日落时位于西南方天空,亮度约0.5等,中旬约22时20分落下。

2017/09/05 海王星冲

9月5日13时28分海王星冲, 海王星位于宝瓶座内,视直径2.3角秒,视星等+7.82,因视星等较暗需用望远镜或长时间摄影比对观测。

2017/09/12 水星西大距

西大距的时间为12日18时15分,最大离角17.9度、视星等-0.3。位于獅子座内,日出前见于东方低空。

2017/9/19 月掩水星

本次月掩水星,中国的云南东部、四川东南部、重庆南部、贵州、广西、广东、海南、香港、澳门、湖南、湖北中南部、安徽中南部、江西、福建、浙江、上海、江苏中南部、台湾等地可见,老挝、河内、柬埔寨、越南、菲律宾及日本的南部地区均可见到掩星现象。水星视星等-1.0等,月龄29。

天文现象(地心视象)

日期 星期 时刻 现象

9/01 星期五 09时53分 月亮过赤纬南点(-19.4度)

9/02 星期六 00时52分 金星合蜂巢星团,金星位于蜂巢星团以南1.2度

9/02 星期六 03时06分 冥王星合月,冥王星在月亮之南2.5度

9/02 星期六 08时07分 水星合火星,水星在火星南4.1度

9/04 星期一 18时29分 海王星最近地球,地心距:28.938692777天文单位,视直径2.32’’

9/04 星期一 23时55.0分 水星留,然后顺行

9/05 星期二 02时40.3分 月球过降交点

9/05 星期二 10时06分 火星合轩辕十四,火星位于轩辕十四北0.7度

9/05 星期二 13时27.8分 海王星冲日,位于宝瓶座,视亮度为7.82等

9/05 星期二 18时51分 木星合角宿一,木星在角宿一北3.4度

9/06 星期三 12时34.5分 海王星合月,海王星在月亮北0.8度

9/06 星期三 15时02.8分 满月(望)

9/07 星期四 18时38.6分 白露

9/09 星期六 18时14.7分 天王星合月,天王星在月亮北4.3度

9/10 星期日 20时19分 水星合轩辕十四,水星位于轩辕十四以南0.6度

9/12 星期二 18时14.9分 水星西大距,水星位于太阳以西17.9度

9/12 星期二 20时34.1分 月掩毕宿五,中太平洋、加拿大,以及美国可见

9/13 星期三 14时25.0分 下弦月

9/14 星期四 00时05.9分 月球过近地点:369859.6公里

9/14 星期四 10时58.5分 土星东方照,18时00分位于正南方

9/14 星期四 21时03分 月亮过赤纬北点(+19.4度)

9/15 星期五 20时26分 水星过近日点(0.3075天文单位)

9/16 星期六 23时11分 蜂巢星团合月,蜂巢星团位于月球以北2.7度

9/17 星期日 02时24分 水星合火星,水星位于火星北0.1度

9/18 星期一 02时28.6分 月球过升交点

9/18 星期一 08时55.2分 月掩金星,印度尼西亚、澳大利亚、新西兰等地区可见掩食现象

9/18 星期一 12时56.1分 月轩辕十四,非洲东北部、亚洲西南部、印度尼西亚及澳大利亚北部可见

9/19 星期二 03时42.3分 月掩火星,太平洋,南美洲极西北部可见

9/19 星期二 07时21.2分 月掩水星(月龄28.2,水星-1.0等),这次月掩水星,中国的云南东部、重庆南部、贵州、广西、广东、海南、湖南、湖北中南部、江西、福建、安徽中南部、江苏南部、上海、浙江、台湾,菲律宾,日本的南部等地区可见。

上海见掩情况:

掩始:2017/9/19/05:17:57/P21/V99/h10

掩中:2017/9/19/05:33:19/h13

掩终:2017/9/19/05:46:59/P332/V50/h16

其它地区见掩情况:

地名/掩始(P,V,h) 掩终(P,V,h)

昆明…………………………………05:50:51 338 30 0

重庆…………………………………05:42:32 7 50 2

贵阳…………………………………05:49:40 344 34 4

南宁…………………………………05:54:34 320 20 6

广州…………………………………05:56:11 318 19 11

海口…………………………………05:46:46 304 11 8

长沙 05:09:26 69 114 1/05:49:40 349 37 9

武汉 05:17:12 57 98 4 /05:44:03 7 50 10

南昌 05:09:38 69 114/05:50:30 350 38 12

福州 05:02:48 80 132 4/05:56:51 331 27 16

合肥 05:22:38 49 89 8/05:40:39 17 58 11

南京 05:23:30 49 88 9/05:40:51 18 58 13

上海 05:17:28 59 100 10/05:47:28 5 49 16

杭州 05:13:48 64 107 8/05:49:39 358 44 16

台北 05:00:49 84 138 6/05:59:36 324 23 19

香港…………………………………05:57:05 314 17 12

钓鱼岛05:02:03 83 136 8/06:00:23 327 24 21

台湾主要城市预报

地名 掩始 P V h 掩终 P V h

高雄 04:57:35 90 149 4/06:00:36 32 16 18

花莲 04:59:16 87 144 5/06:00:37 318 19 19

基隆 05:00:58 84 138 6/05:59:40 324 23 19

嘉义 04:58:37 88 145 4/06:00:09 316 18 18

苗栗 05:00:04 85 140 5/05:59:32 322 21 18

南投 05:00:04 85 140 5/05:59:32 322 21 18

澎湖 04:58:49 88 144 3/05:59:38 317 19 17

屏东 04:57:38 90 149 4/06:00:43 312 16 18

台东 04:57:43 90 149 4/06:01:10 312 16 19

台南 04:58:02 89 148 4/06:00:19 314 17 18

台中 04:59:31 86 142 5/05:59:47 320 20 18

桃园 05:00:43 84 139 6/05:59:22 324 22 19

新竹 05:00:30 85 139 5/05:59:23 323 22 18

宜兰 05:00:25 85 140 6/06:00:03 322 22 19

云林 04:58:56 88 144 4/06:00:02 318 19 18

彰化 04:59:26 87 143 4/05:59:44 319 20 18

9/20 星期三 07时10分 金星合轩辕十四,金星位于轩辕十四以北0.5度

9/20 星期三 13时29.9分 新月(朔)八月初一

9/22 星期三 09时39分 角宿一合月,角宿一在月亮南6.9度

9/22 星期五 15时51.3分 木星合月,木星位于月球以南3.7度

9/23 星期六 04时01.8分 秋分,太阳越过天球赤道,昼夜相等

9/26 星期二 05时03分 心宿二合月,心宿二在月亮南9.7度

9/27 星期三 07时50.1分 土星合月,土星位于月球以南3.5度

9/27 星期三 14时49.6分 月球过远地点:404347.7公里

9/28 星期四 10时53.5分 上弦月

9/28 星期四 18时03分 月亮过赤纬南点(-19.5度)

9/29 星期五 11时03分 冥王星合月,冥王星在月亮南2.4度

木卫食现象:由于本月木星接近太阳不易见到

说明:

所载时刻为北京时间 [China Standard Time (CST)] 。P和V是掩始掩终时星的方位角,P是从月面北点向东计量,V是从月面最高点向东计量。h是掩始掩终时星的高度。

月亮在天空中每月移动一周,每小时约东移半度多,相当于月亮的视角直径。月亮移动时常将行星或恒星掩蔽起来,这种现象称为月掩星。观测月掩星可以测定观测者的地理坐标,研究双星,测定太阳视差及月亮位置等,是业余天文家感兴趣的观测项目之一。

合月、月掩星、行星间和行星与恒星相合:行星或恒星合月以及行星之间、恒星与行星相合都是指视赤经相合而言。行星在天球上运行的路线以及四颗亮恒星(毕宿五、轩辕十四、角宿一和心宿二)都很接近黄道,因而月亮18.6年交点运动周期内有机会掩蔽它们。

朔望两弦分别是月亮视黄经超过太阳视黄经0,90,180,270度的时刻刻。

合日、冲日是行星与太阳相差0,180度的时刻,对于地内行星则有上合和下合之分,上合是行星在太阳之后,即太阳在内行星与地球之间,下合是行星行星在太阳之前,即行星在太阳与地球之间。上合的时候,行星是顺行,即行星由西向东移动,下合时是逆行,即行星由东向西移动。行星相邻两次合日(或冲日)的平均间隔称为会合周期。

留:由于地球和行星绕日运动时运行速度和相对位置的不同,行星在天空的视运动有时顺行(自西向东),有时逆行。顺行和逆行之间有一个时刻行星看来是停留不动的,这叫做留。顺行而留,留后逆行叫做顺留,内行星发生在上合日以后,外行星发生在冲日以后。

东大距和西大距:外行星对太阳的角距可以为任何数值,在180度时为冲日。而内行星由于轨道是在地球轨道内侧,所以从地球上看,它们对太阳的角距不能超过某种限度,并且没有冲日现象。内行星在太阳之东(或西)的最大角距称为东(或西)大距。水星在下合日前后约20天达东大距或西大距,由于水星轨道偏心率比较大,最大角距变化在18度28度之间。金星在下合日前后70天左右达东西大距,角距约为46度48度。内行星发生的天象其循环总是这样:下合-留-西大距-上合-东大距-留-下合。

过近日点和过远日点:假使不考虑摄动影响,行星的轨道为一椭圆,而太阳在其焦点上,行星在轨道上离太阳最近的一点,称为近日点,最远的一点称为远日点。所列过近日点和过远日点日期是行星向径为极小或极大的日期,也就是已经考虑摄动的影响,这与由平均轨道根数近日点黄经等于0度或180度的日期稍有不同。

过升交点和过降交点:行星轨道和黄道有两个交点,行星由南而北通过黄道所经过的交点,称为升交点,相反的一点,叫做降交点。所列时刻是行星日心黄纬等于0的时刻。

参考文献:李广宇、张培瑜著《PMOE2003行星历表框架》,《紫金山天文台台刊》第22卷,3~4期(2003年12月);部分资料取自紫金山天文台历算研究室,少数经由高良超编算上网,综合列出。

更多天象预报,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用。(http://interesting-sky.china-vo.org/category/year/2017astronomical_events/)

相关天象:

发布单位:台北市立天文科学教育馆

一组业余的天文观测者使用8公分的望远镜,已经发现羊神星(113 Amalthea)大概有个小伙伴:一颗小卫星。

一组业余的天文观测者使用8公分的望远镜,已经发现羊神星(113 Amalthea)大概有个小伙伴:一颗小卫星。

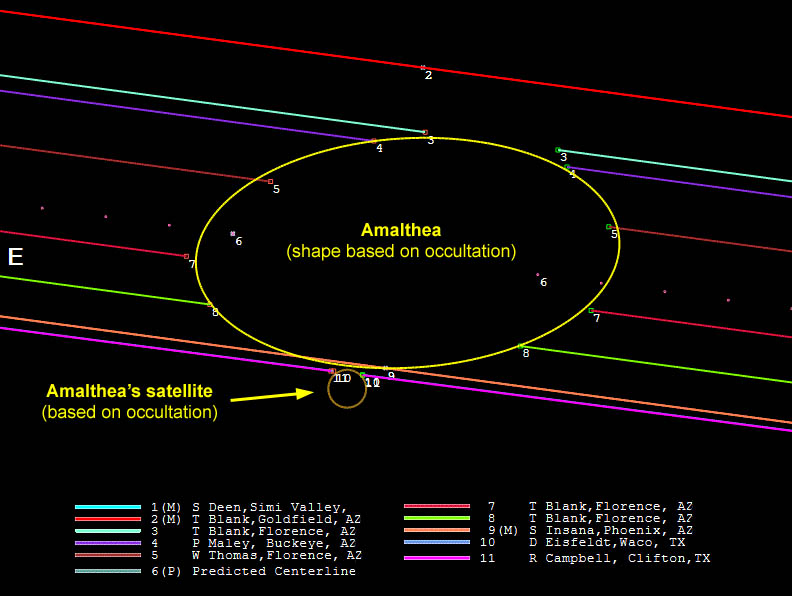

在国际天文学联合会2017年7月12日发出的4413号电子报,以10个分布在掩星预报路径上的观测站的“围篱”,其中7个确认掩星,3个失误,确认2017年3月14日的(113)羊神星的掩星观测显示它有卫星的“可能性”非常高。

羊神星是位于小行星主带区域内侧,相当典型的岩石小行星,直径约46公里。 它于1871年3月12日被罗伯特•路德发现,并以希腊神话中在山羊洞抚育婴儿的海中仙女阿玛尔忒娅(Amalthea)命名,中文则翻译为羊神星。

还不知道这颗卫星的大小,但通常会远小于他们的主星。目前已知有133颗主带小行星有卫星,其中有8颗有两颗卫星。穿越火星的小行星有22颗有卫星,有一颗有两颗卫星。近地小行星有62颗有卫星,且有两颗有两颗卫星。木星的特洛伊小行星有4颗有卫星;海王星外小行星有81颗有卫星。

也不清楚这颗卫星可能的轨道。依据过去的统计资料,卫星通常距离主星常半径的5倍距离之外,因此这颗卫星的距离可能在230公里。但是此次观测的距离远小于此一数值,可能是轨道投影造成的结果。

要确认羊神星是否有卫星并不需要等待太久,因为在2018年羊神星会发生4次的掩星事件,其中在4月14日的那一次可以在美国中北部观测到。

【图】:在2017年3月14日观测的羊神星掩星纪录。这些线段是各地的观测者记录下的被掩天体(10等星)路径。虚点线是预测的掩星中心线,标示(M)的是位观测但未发生掩星现象的测站。椭圆是观测所得这颗小行星的轮廓,最下方小圆是疑似卫星的对应位置。从图中可以看出,Insana的观测位置正好是在羊神星与其卫星之间的空隙,而记录到恒星的光短暂消失的Dave Eisfeldt和Dick Campbell(中德克萨斯州天文协会)正好在对应于卫星路径的位置上。但目前并不知道这颗疑似卫星的轨道与大小。[IOTA / Brad Timerson]

参考资料:http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/amateur-observers-discover-asteroid-moon/

作者:陶蕃麟(版权属作者所有,请您迳洽作者后再行转载,切勿未经告知自行转载。)

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观测方式:

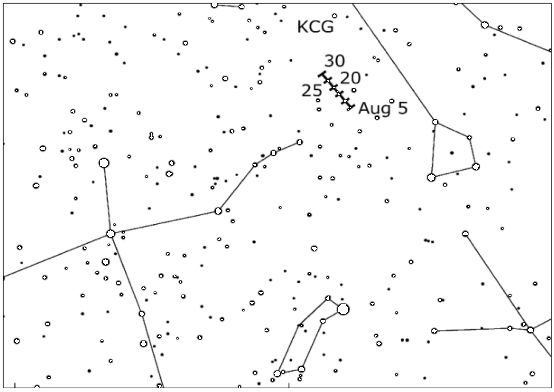

天鹅座kappa流星雨(κ-Cygnid,012 KCG)是年度固定发生的小流星雨群,发生时间一般介在8/3~8/25之间,今年预计极大期落在8/17,辐射点位于天鹅座的翅膀尾端的Kappa星到天龙座头部之间的区域。

天鹅座kappa流星雨(κ-Cygnid,012 KCG)是年度固定发生的小流星雨群,发生时间一般介在8/3~8/25之间,今年预计极大期落在8/17,辐射点位于天鹅座的翅膀尾端的Kappa星到天龙座头部之间的区域。

本群流星速度偏慢,每秒仅约25公里。由于天鹅座为夏季星座,在此时节为整夜可见,但这群流星雨非常微弱,ZHR仅有每小时3颗,而且流星都很暗,罕见火流星,再加上今年月相逢下弦过后,在午夜之后才会受到月光影响,上半夜的观察条件还是不错的。

以上内容由台北天文馆提供,「有趣天文奇观」网站收录,欢迎多加利用。

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观测方式:

2017/8/16的15:04毕宿五合月,即月球与毕宿五的赤经经度相同之时,此时从地球中心所见的毕宿五位在月球以南0.38度的地方,月亮为月龄24、下弦月后一日的残月。

本次毕宿五合月的时候,事实上也会发生月掩毕宿五天象,但国内不可见,仅能在8/16凌晨(8/25午夜过后),朝东方低空观看毕宿五和月亮接近的景象。

以上内容由台北天文馆提供,「有趣天文奇观」网站收录,欢迎多加利用。

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观测方式:

★★★

当从地球中心向外看,金星和谷神星的赤经经度相同时,称为「金星合谷神星」,通常是这两颗天体比较接近的时候。

2017/8/12的23:42金星合谷神星,谷神星位于金星以北约2.4度的地方。此时两颗星位在双子座腰部附近,可在8/12或8/13凌晨天亮前朝东方观看。其中金星亮达-4.0等, 用肉眼就非常容易找到;之后再用金星来寻找谷神星,但谷神星只有+8.9等,所以必须用双筒望远镜或小型望远镜来观察。

2017/8/12凌晨4:30,金星与谷神星接近示意图。

以上示意图由Stellarium软件产生。

谷神星(Ceres)目前列为矮行星之一,但它同时也是第一颗发现的小行星,所以正式书写时会记成「1 Ceres」。它位在火星与木星之间的主小行星带中,距离太阳平均约2.77AU(天文单位),绕太阳公转一周需时4.6年,曙光号(Dawn)太空船曾在2015年近距探测过这颗唯一位于主小行星带里的矮行星。

2017年英仙座流星雨概况

英仙座流星雨(Perseid,007 PER)是年度三大流星群之二,出现时间固定且数量稳定,几乎整晚可见,且恰好在暑假期间,非常受到大家的欢迎。今年极大期恰逢周末,有兴趣者,不妨安排个野外度假的旅游行程,好好享受这场老天爷提供的天然烟火盛宴。

台北天文馆同仁于2015/8/12凌晨4:05拍摄的英仙座流星雨流星影像。版权所有:台北天文馆

台北天文馆同仁于2015/8/12凌晨4:05拍摄的英仙座流星雨流星影像。版权所有:台北天文馆

台北天文馆设置于阳明山湖田国小的流星监测系统于2016年8月12日凌晨3:20捕捉到的英仙座流星雨之火流星身影。

英仙座流星雨活跃日期为7月17日至8月24日,愈接近极大期时间,可见到的流星数量愈多。根据国际流星组织(IMO)最新公告:今年英仙座流星雨的「传统」极大期时间预计在北京时间8/12的22:00至8/13的10:30,ZHR~100。这群流星速度偏快,约每秒59公里,平均亮度很亮,大都在12等以上,常有色彩斑斓且带有尾迹的火流星出现。但今年恰逢月龄20、位于双鱼座内的亏凸月,几乎和英仙座流星雨辐射点同时升起,所以受月光影响非常严重,可见流星将降至每小时1020颗而已。

虽然有月亮这个超级天然大光害的影响,但是受到大气消光、光害、空气污染与水汽多寡等因素的影响,我国境内最棒的观测地点是在无光害且空气干净的高山上,平地但光害稀微的乡下次之,光害与空气污染比乡下多的都会边缘城镇和台北市这样的光害与空气污染都很严重的城市里,一个晚上能见到1~2颗都算幸运的了。

英仙座流星雨辐射点示意图

备注:ZHR(Zenithal Hourly Rate)是指:当辐射点在天顶,且肉眼可见最暗星等达6.5等的状态下,每小时可见流星数量;不过此为理想状态,通常肉眼观察的实际数量会比ZHR还少。

英仙座流星雨的来源

英仙座流星雨的母彗星是第109号周期彗星——史威福-塔托彗星(109P/Swift- Tuttle)。这颗彗星直径约26公里,绕太阳公转一周约需133年。它上一次回归时间是在1992年,下一次需等到2122年。当地球接近或穿越史威福-塔托彗星的轨道时,彗星遗留在轨道上的细小残渣(称为流星体)会受到地球重力吸引而落往地球表面,造成英仙座流星雨。其他流星雨的成因也是类似,不过有些流星雨的来源不是彗星,而是小行星,如极大期在12/14前后的双子座流星雨便是如此。

流星雨的成因与彗星有关示意图。图片版权:台北天文馆

英仙座流星群曾在1991~1992年爆出400颗以上的数量;1990年代末数量已降成100左右。1990年代之后数量增多的主因就是母彗星于1992年的回归造成的。目前彗星正远离中,流星数量也有逐年降低的趋势,不过仍不容小觑。

您可至美国航太总署(NASA)全天监测相机(network of all-sky cameras)网站观看监测相机捕捉的火流星画面。

与英仙座流星雨有关的神话故事

希腊神话故事中,英仙座所代表的希腊神话故事人物柏修斯(Perseus)是天神宙斯(Zues)和阿尔戈斯(Argos)国王的女儿达那厄(Danae)之子。因有预言指出达那厄的其中一个儿子会对阿尔戈斯国王阿克吕修斯(Acrisius)不利,阿克吕修斯就干脆把达那厄藏在铜塔裡,不使人知道她的存在。结果却被好色的天神宙斯看到,趁达那厄熟睡时,化做一阵金雨与其交配,这才有了柏修斯。所以传说英仙座流星雨就是宙斯拜访达那厄的那阵金雨呢!

如何观察流星雨

观察流星雨很简单,挑选无光害影响、视野辽阔之处,用双眼欣赏整个天空即可。

史威福-塔托彗星遗留在轨道上的尘粒接近地球时,被地球重力吸引而形成英仙座流星雨。其中,火流星与一般流星的数量比例大约是1比数十左右,在光害较严重的区域,亮度偏暗的一般流星不易看见,使可见流星数量减少。因此,观赏地点最好尽量挑选光害稀少的环境进行观察。其中,高山水汽少、光害少、空气透明度高,是最好的观察地点;其次为远离城市的乡村地区。海边因水汽含量高,易吸收星光,条件不如高山好。城市内的观赏条件最差。

流星出现的时间和位置并不固定也无法预测,观看时切勿只盯着天空某个固定的地方,以免错失他处出现的流星,所以最好是挑选视野开阔的地区,躺下后轻鬆扫瞄全天空即可。

如果想要留下精彩的流星影像,可利用三脚架固定数码相机或数码摄影机,对准天空、按下快门后做长时间曝光摄影即可。一般数码相机可将感光度调高,并以延迟曝光模式拍摄,将更易捕捉流星,而不致会晃动相机使星点变形。

火流星超多的英仙座流星雨

英仙座流星雨的流星速度中等(平均每秒59.6公里),亮度中等到偏亮(平均约2等),常带有残余的尾迹且常出现彩色的流星,此外,根据往年观测资料发现它是一年当中出现火流星数量最多的一群流星雨。以下为自2008-2013年观测到的火流星统计数量统计,火流星数量最多的就是英仙座流星雨(PER),其次为12月中旬的双子座流星雨(GEM)、猎户座流星雨(ORI)等。英仙座流星雨火流星最亮亮度平均约为-2.7等,双子座流星雨则为-2等,几乎比英仙座流星雨的还暗了近1个星等。

美国NASA流星体环境研究室(Meteoroid Environment Office)研究员Bill Cooke指出:英仙座流星雨的火流星数量之所以这么多的原因,很可能是因为它的母彗星也比较大的关系。

因此,数量稳定,流星平均亮度高,发生在气温适宜的夏季,使得英仙座流星雨成为非常适合大众观赏的一群流星雨。

全年各流星群的火流星数量统计图。

下方是国际流星雨组织(IMO)汇整全球观测者报告的2014年英仙座流星雨数量随时间变化图。2014年在几近满月的月相影响下,ZHR最多时(ZHRMAX)仍达68颗,且亮度指标(r)达2.0,比原本预估的2.2还亮。由此可知,英仙座流星雨绝对是值得推荐观赏的天然烟火秀喔!

您可点选下列链接观赏网路转播:

以上内容由台北天文馆提供,「有趣天文奇观」网站收录,欢迎多加利用。

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观测方式:

★★★

北京时间2017/8/7的半夜至8/8父亲节的凌晨天亮之前,将发生一场月偏食天象,我国除黑龙江东部地区不能观测到后半部分的半影食之外,其他地区都能观测到月偏食的全过程。这也是今年内我国境内唯一可以看见的食象。台北天文馆邀请大家一起来观赏。

这次的月偏食,沙罗周期第119号,亚洲、非洲东部、澳洲中部与西部、印度洋全程可见,在半影区内时间约5时4.8分,本影区内时间约1时56.4分,食分0.251。当天月球在摩羯座,周围没有其他亮星。台湾地区可见各阶段的发生时间与所在位置如下表:

时 间

位 置

日

时

分

方位角(度)

仰角(度)

半影食始P1:月球开始进入地球半影,半影食阶段开始。本次月食开始。

7

23

48.1

117.8

48.6

初亏U1:月球开始进入地球本影,月偏食阶段开始。

8

01

22.3

209.4

43.7

食甚GREATEST:本次食象的中间点,月球最深入地球本影的时刻。

8

02

20.5

224.2

36.1

复圆U4:月球完全离开地球本影,月偏食阶段结束。

8

03

18.8

235.5

26.3

半影食终P4:月球完全离开地球半影,半影食阶段结束。本次月食结束。

8

04

52.9

248.5

8.1

方位角:正北=0度,正东=90度,正南=180度,正西=270度

食分指月球进入本影的部分与月球盘面半径的比例,本次月偏食食分0.251意味着约有月球半径的1/4进入地球本影中,换算成面积的话,则大约6.3%的月面进入地球本影内。食甚时的月球大致如下方影像,像不像是被咬了一口的大饼?

半影食阶段,因仍有阳光照射到整个月面,所以此时的月球看起来还是与满月极类似,只是亮度不如一般的满月而已,所以肉眼通常看不出有何变化,最好利用摄影方式记录,比较能看出月球的变化。

而从「初亏」到「复圆」之间约两小时是最精彩的阶段,用肉眼就可以看出月亮明显缺角变暗,「食甚」则是月亮最暗而缺角最大的时候。

不过,由上方路径图可见,本次月偏食发生时,是月球的南侧进入地球本影的北端中。这使得月面变化剧烈的部分主要集中在月海比较少的地方,也就是第谷坑周围。

如何观察月食:

◎肉眼观看

月食相当容易观察,仅需凭藉双眼,以最舒服的姿势、轻松观看月亮即可。本次月偏食发生时,月球已在西方天空,渐渐西沉,所以挑选的观测地点,最好是西方至南方都没有障碍物遮蔽的地方。

由于本次月全食发生时,月球是从地影的北侧边缘通过,故以肉眼观看时,月球南方边缘的明暗与颜色变化会比北方边缘大;对于面朝西方站立的观测者而言,要注意观察月亮的左下角的变化。进入地球本影的部分会呈现红色调,但因本次食分不大,红色所占月面比例小,眼睛观察时比较不明显,但用天文摄影的方式则可以清楚呈现。

除了进入本影的部分要注意红色调之外,在月面的本影与半影交界之处颜色相当特别,这是因为地球大气平流层内的臭氧层吸收红色阳光,使照射到月面上的阳光只馀蓝绿色光芒而造成的「绿带」,以摄录影方式,更容易看到这个绿带的存在。相关影像与解释,可观赏台北天文馆科学影片:色彩缤纷的月全食。

◎摄录影

月食摄影基本配备是相机、三脚架与快门线,挑选视野辽阔、没有路灯等光害干扰的区域,摄影效果会比较好。相机或录影机必须利用脚架或其他物品固定相机后,如果没有快门线者,建议开启自拍功能来拍摄,以免因手按压快门,让影像晃动而显得模煳不清。所有摄影项目均请关闭闪光灯功能。

月食的成因:

月球绕地球公转的轨道称为「白道」;跟着地球一起绕太阳公转的轨道称为「黄道」。月亮公转过程中,和地球、太阳的相对位置一直改变,地球上的人们会见到不同形状的月亮,称为「月相」或「月亮的相位」。月相变化周期即为农历(阴历)的一个月,约29.53天,亦称为一「朔望月」。

月相变化示意图

太阳光照射物体时,会在物体背面形成阴影。由于地球是球形,且太阳体积比地球大许多,故地球阴影是圆锥形的,其中深灰色小圆锥称为「本影」,阳光完全无法抵达;浅灰色大圆锥称为「半影」,仍有一部分的太阳可以照射到此处。

本影与半影示意图

月食成因示意图

我们所见的月光其实是月亮表面反射的太阳光,因此当月亮恰好处在地球的本影中,无法再反射太阳光时,古时人们觉得是因为「蟾蜍食月」,便将这种现象称为「月食」。若与月相变化图比对,可知月亮进入地球本影时,相当于「望(满月)」的位置,地球会介在月亮和太阳之间,因此只有在满月时,才可能发生月食。每年可能发生的月全食最多只会有3次,最少则连1次都没有;但如果连月偏食也计入的话,则一年的月食发生次数可多达5次。

然而,白道面和黄道面两者并不重合,而是有个约5°9’的夹角。当月亮在望的位置时,不一定会恰好落在地球阴影中;唯有位在白道面和黄道面的交点(节点)附近时,才有机会形成月食。故月全食发生有2个必要条件:(1)为月亮必须在望的位置,(2)月亮必须在白道面与黄道面的交点上,简而言之,就是月─地─日必须几乎成一直线。

因月球位置并不见得会恰好全部落在地球本影中,若月球全部进入地球本影中,则为月全食;若仅从地球本影边缘通过,只有一部分月面被遮,则形成月偏食;若月球全部位在地球半影中,则为半影月食。半影月食的光度变化非常小,除非用比较灵敏的摄影器材或光度观测仪器,否则不太容易用肉眼看出变化,所以一般都不做预报。

月食种类、成因与各阶段名称示意图。

进入地球本影的部分为何会呈现红色?

在地球本影区,阳光本会完全被地球遮蔽而使得地球上的人们看不见月亮,然而因地球具有大气层,阳光经地球大气层的散射与折射后,短波长的蓝光被散射掉,长波长的红光则被大气层折射至月球表面,因而使进入地球本影的部分颜色偏红,欲接近地球本影中心的话,红色调会愈深、愈暗。

月全食时的红色月亮成因示意图。

以上内容由台北天文馆提供,「有趣天文奇观」网站收录,欢迎多加利用。

发布单位:台北市立天文科学教育馆

火星绕太阳公转一圈约为1.88地球年,它的轨道,是除了水星之外,椭圆率(离心率)第二大的行星,达0.0934,也就是说,火星的轨道比较扁圆,而不是像地球轨道一样几乎接近圆形(0.0167)。如此一来,火星的轨道近日点和远日点的距离差异便会比较大。也因为火星和地球都在绕太阳公转,火星与地球之间的距离一直改变,所以总有火星离地球最远与最近之时。

火星将在2017/8/5的18:52抵达与地球最远的距离,此时的火星和地球相距约2.66AU(天文单位),这也是从地球上观察到的火星视直径最小的时候,仅约3.5角分。然而,火星刚在7/27合日,所以8/5时的火星离太阳也不太远,只有3.2度左右,因此不推荐观赏。

以上内容由台北天文馆提供,「有趣天文奇观」网站收录,欢迎多加利用。

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观测方式:

当从地球中心向外看,土星和月球的赤经经度相同时,称为「土星合月」,通常是一个农历月之中,土星和月球比较接近的时候。

2017/8/3的15:11土星合月,地心所见的土星位在月球以南约3.5度的地方,不过时值白昼而不可见。可在8/3傍晚入夜后朝东南方天空观看,+0.3等的土星位于月龄11的盈凸月右下角3-4度远之处,而在月亮和土星的右方约15度之处则是天蝎座主星心宿二。

此外,月亮恰好在8/3的凌晨1:55通过轨道远地点,地心至月心距离约405,000公里,使得今日的月亮视直径比较小,傍晚欣赏土星与月球接近时,月球视直径也仅约29.8角分而已,比月球平均视直径(31.047角分)小多了。

以上内容由台北天文馆提供,「有趣天文奇观」网站收录,欢迎多加利用。