发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:

★★★★★

又有明亮的新彗星被发现!这颗称为C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)的彗星将于2024年9月28日通过近日点,接着在10月12日最接近地球,距离地球仅0.47个天文单位,预估星等更将达到-1.3等(后续修正为0.3等),若接下来没有更明亮的新彗星被发现的话,这颗彗星将成为2007年后最明亮的彗星之一!

图说:2007年初南半球可见的C/2006 P1 (McNaught)彗星亮度达负6等,在城市灯光中仍清晰可见,是近50年来最明亮的彗星。来源:APOD

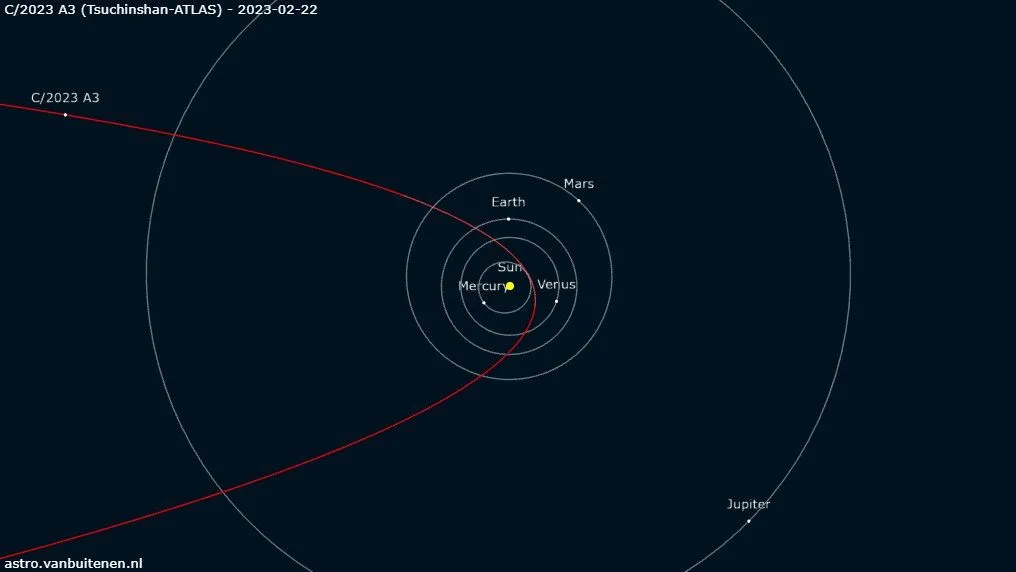

在2023年2月22日ATLAS南非天文台通报发现了新的彗星,经过比对发现和2023年1月9日由中国科学院紫金山天文台所通报但后来失踪的目标是同一颗天体,因此这颗彗星的命名就以两个发现者并列,正式名称为C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)。现在这颗彗星亮度仅约18等,非常昏暗,预期要等到2024年的9月亮度才会上升到肉眼可见的程度。

图说:C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)在今年2月被发现时的轨道位置,远在木星轨道之外。来源:http://astro.vanbuitenen.nl/comet/2023A3

这颗彗星预计将于2024年9月27日以0.39个天文单位的距离通过近日点,并在10月12日最接近地球,以每秒80公里以上的速度通过近地点。目前预期它的最大亮度可能高达0等,但彗星的亮度受其表面物质的喷发状况影响,有相当大的不确定性,实际亮度如何还有待后续观察。

图说:2020年7月接近地球的C/2020 F3 NEOWISE彗星是近年北半球最精彩的彗星之一,亮度达0等,预期C/2023 A3的亮度将类似、甚至更加明亮!

根据NASA的小天体资料库资料显示,C/2023 A3彗星的轨道周期推估为8万年,但这不代表此彗星每8万年就会到访地球附近一次。长周期的彗星轨道非常容易受到各种天体的重力影响,例如木星、土星等等大质量行星都有机会改变这些彗星的轨道。天文学家相信,这些长周期的彗星是来自于太阳系最外围的欧特云(Oort Cloud),其中很可能保存着早期太阳系的组成元素和形成资讯,对于我们了解太阳系的起源有很大的帮助。而对观星爱好者来说,这些长周期彗星若体积较大、尚未像短周期彗星一般受过多次太阳的加热作用,可能保有比较多的挥发气体,使得这些彗星的亮度精彩可期!究竟C/2023 A3是否真如预期般精彩呢?明年9月、10月相信就会有答案了!(编辑/台北天文馆谢翔宇)

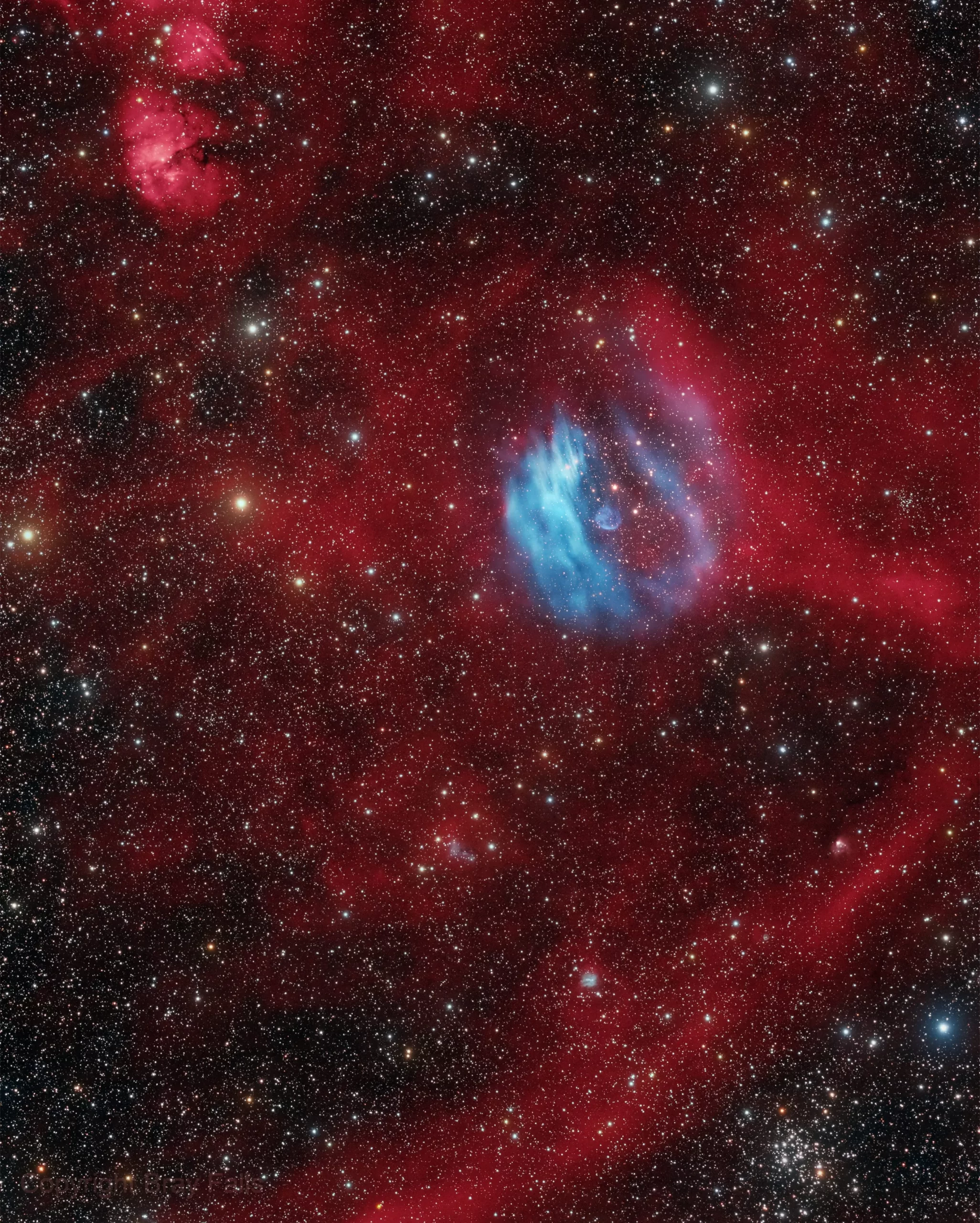

![凯伯水晶星云在各个窄频滤镜中的影像亮度。显现该星云在其他发射谱线并没有出现,只有在[O III]特别明显。Here is an analysis of the Sii, Ha, and Oiii continuum images.](/wp-content/uploads/2023/03/1b4e838f-765b-4b56-a7da-6b667ec54820-scaled.webp) ](/wp-content/uploads/2023/03/1b4e838f-765b-4b56-a7da-6b667ec54820.webp “凯伯水晶星云在各个窄频滤镜中的影像亮度。显现该星云在其他发射谱线并没有出现,只有在[O III]特别明显。

](/wp-content/uploads/2023/03/1b4e838f-765b-4b56-a7da-6b667ec54820.webp “凯伯水晶星云在各个窄频滤镜中的影像亮度。显现该星云在其他发射谱线并没有出现,只有在[O III]特别明显。