发布单位:台北市立天文科学教育馆

研究人员使用韦伯太空望远镜首次确认了一颗系外行星,即绕另一颗恒星公转的行星。这颗行星正式命名为LHS 475 b,其大小几乎与我们地球的大小完全相同,约地球直径的99%。该研究团队由约翰霍普金斯大学应用物理实验室的Kevin Stevenson和Jacob Lustig-Yaeger领导。

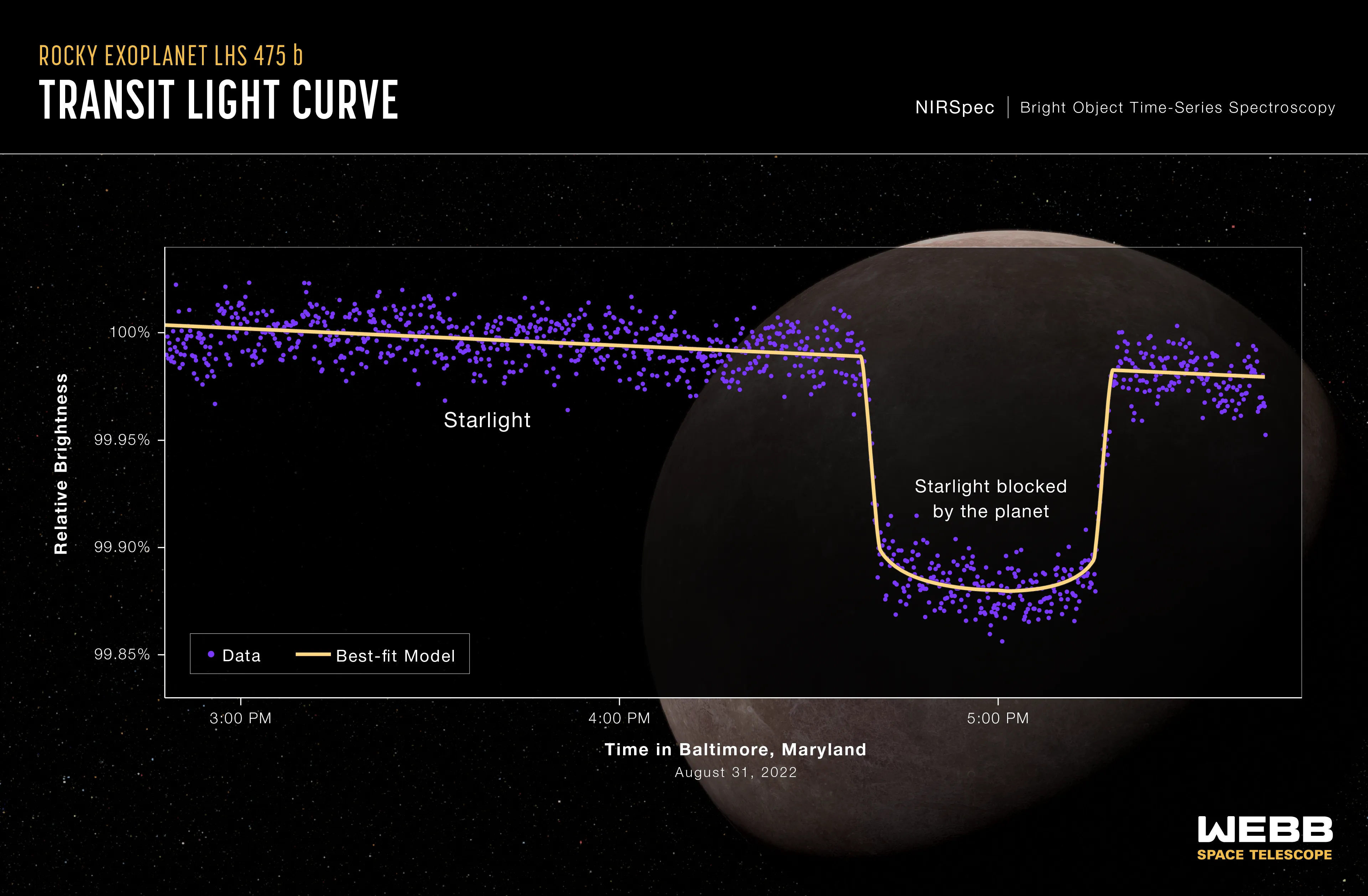

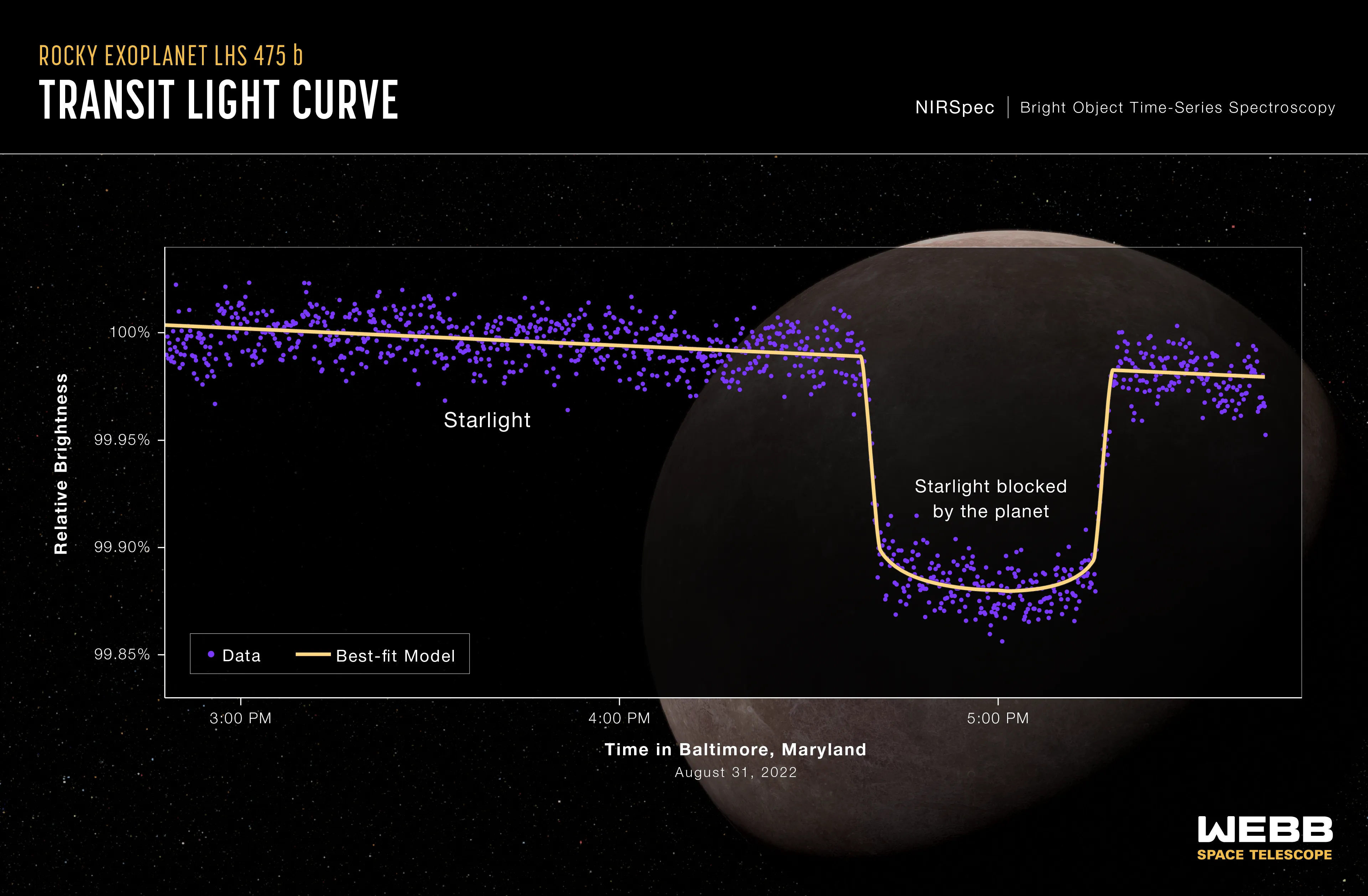

在仔细检视了NASA凌日系外行星巡天卫星(TESS)的感兴趣目标后,该团队选择这个目标,并利用韦伯观测。韦伯的近红外光谱仪(NIRSpec)仅利用两次凌日观测就轻松地清晰地捕捉到这颗行星的光谱资料。这个地球大小的岩石行星之首次观测结果为未来韦伯研究岩石行星大气的可能性打开了大门。

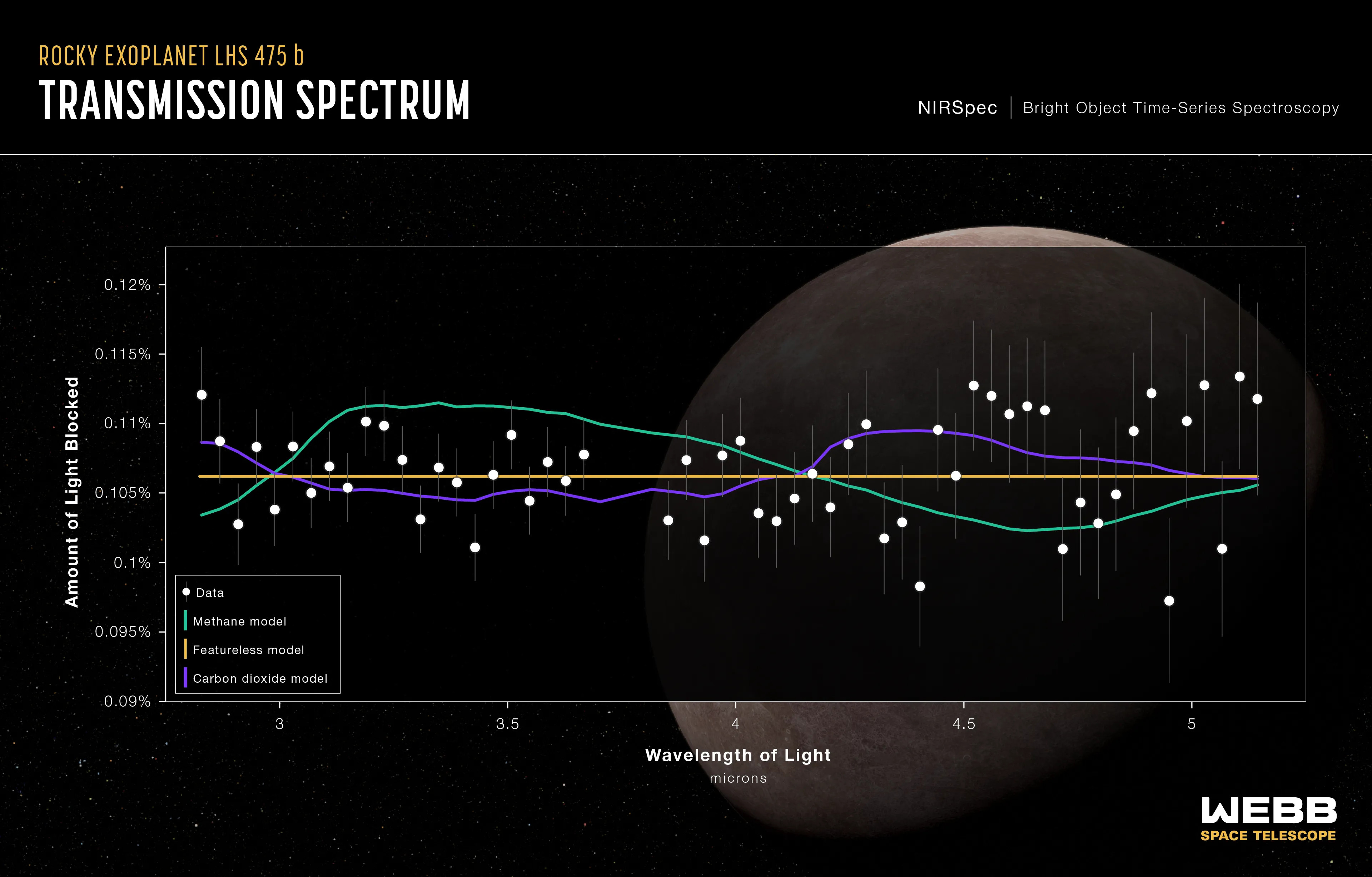

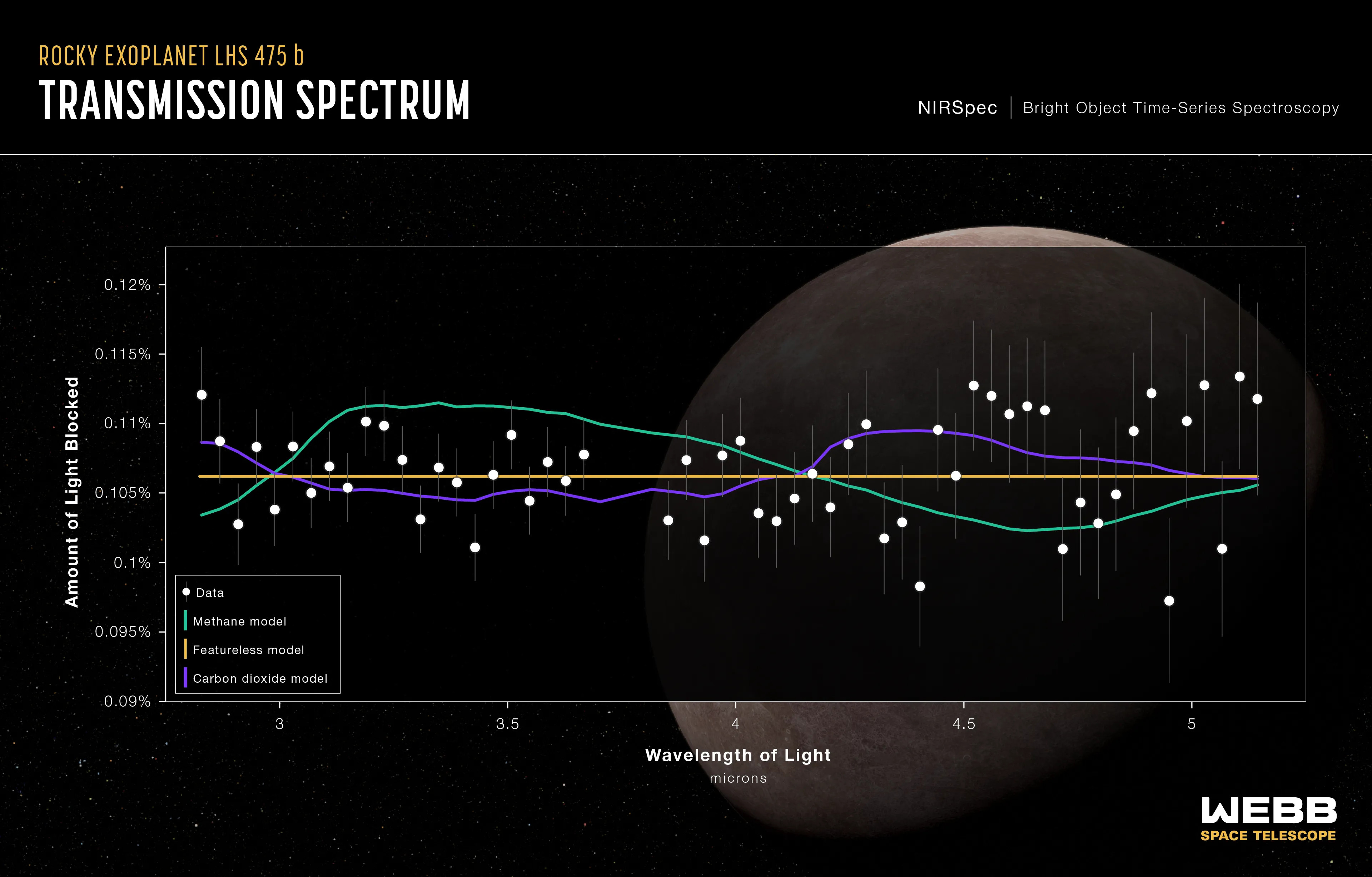

图说:2022年8月31日,研究人员使用NASA的韦伯太空望远镜的近红外光谱仪 (NIRSpec)观测了系外行星LHS 475 b的透射光谱。正如该光谱所示,韦伯没有观察到任何可检测到的元素或分子。数据(白点)与代表行星没有大气层(黄线)的无特征光谱一致。紫色线代表纯二氧化碳大气,在目前的精准度下与黄线无法区分。绿线代表纯甲烷大气,这是不被看好的,因为如果存在甲烷,预计会吸收更多3.3微米的星光。图片来源:绘图:NASA、ESA、CSA、L. Hustak (STScI);科学:K. Stevenson、J. Lustig-Yaeger、E. May(约翰霍普金斯大学应用物理实验室)、G. Fu(约翰霍普金斯大学)和S. Moran(亚利桑那大学)。

在所有运作中的望远镜中,只有韦伯能够捕捉地球大小的系外行星之大气特征。该团队试图通过分析其透射光谱来评估行星大气层中的物质。透射光谱是利用比较行星在恒星前方移动时行星大气层吸收的星光,与当行星在恒星旁边时检测到的未经大气层吸收的星光而制成。图上的56个数据点(白点)代表行星大气层吸收不同波长的星光之量。行星大气中特定的分子会吸收特定波长的星光。

数据显示这是一颗地球大小的类地行星,但是研究团队还不能对这颗行星的大气层做出任何明确的结论。

虽然团队无法断定大气层存在什么,但他们绝对可以说不存在的是什么。研究团队排除一些类地行星的大气成分,例如:LHS 475 b不可能有浓厚的以甲烷为主的大气层,类似于土星的卫星土卫六泰坦。

研究团队还指出虽然这颗行星可能没有大气层,但仍未排除一些大气成分,例如纯二氧化碳大气层,100%的二氧化碳大气透射光谱(紫线)扁平,以至于很难检测到。该团队需要更精确的测量来区分纯二氧化碳大气和没有大气的状况。研究人员计划在2023年夏天即将进行的观测中获得更多光谱资料。

韦伯还揭示这颗行星的温度比地球高几百度,因此如果探测到云层,研究人员可能会得出结论:这颗行星更像是金星,拥有二氧化碳大气层,并且永远笼罩在厚厚的云层中。

研究人员还证实,这颗行星公转周期只有短短的两天,尽管LHS 475 b比我们太阳系中的任何行星都更接近它的“母恒星”,但是它为红矮星,温度不到太阳的一半,因此研究人员预测LHS 475 b仍然可能有大气层。

LHS 475 b相对较近,距离我们只有41光年,位于南极座。(编译/台北天文馆施欣岚)

图说:韦伯太空望远镜近红外光谱仪(NIRSpec)的光变曲线显示了2022年8月31日行星LHS 475 b经过红矮星LHS 475时,LHS 475的亮度随时间的变化。图片来源:绘图:NASA、ESA、CSA、L. Hustak (STScI);科学:K. Stevenson、J. Lustig-Yaeger、E. May(约翰霍普金斯大学应用物理实验室)、G. Fu(约翰霍普金斯大学)和 S. Moran(亚利桑那大学)。

资料来源:NASA

★★

★★