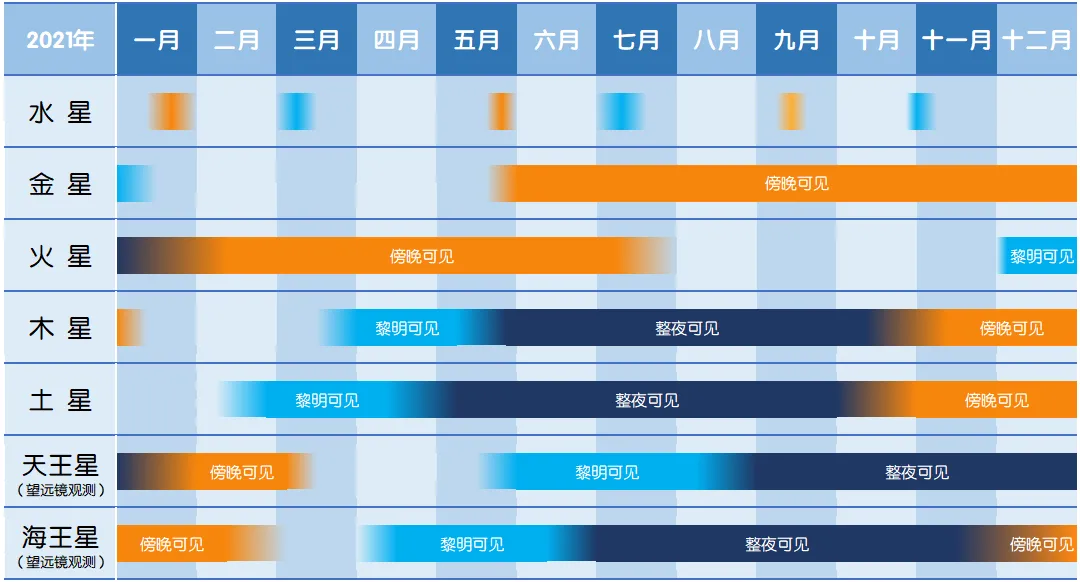

数据来源:中国科学院紫金山天文台

资料整理:高良超、杨旸

时刻系东经120度标准时(北京时间)

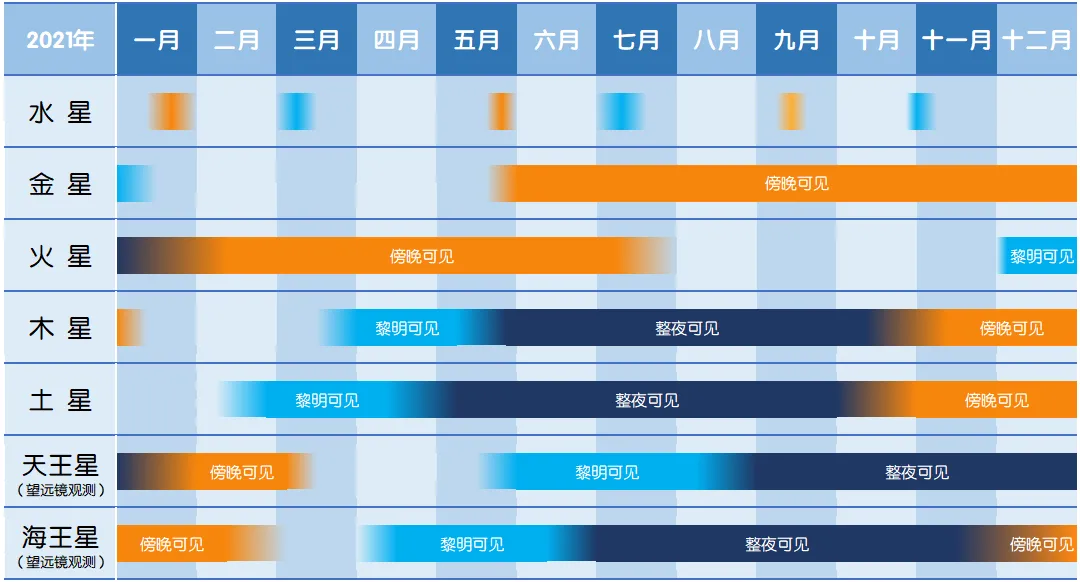

天象包括行星天象(合日、冲日、凌日、大距、行星最接近地球、过远近日点、升降交点、纬度最南最北,以及行星相合、行星合恒星等),月相,月球过远近地点、月掩行星和恒星,日月食,二分二至,彗星,流星雨,变星等诸多天文事件。

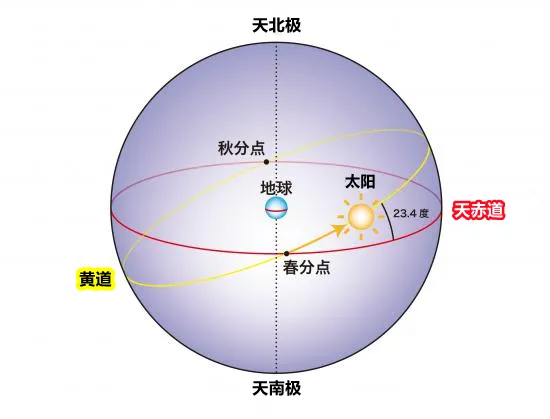

2021年9月23日3时21分为秋分,此时太阳直射地球的赤道,随着地球公转移动,太阳直射的纬度自此时起渐移向南半球了,之后北半球接受的太阳辐射量逐渐比南半球少,在季节上北半球也渐将由热季转换成冷季。9月21日是农历8月15日的中秋望月。

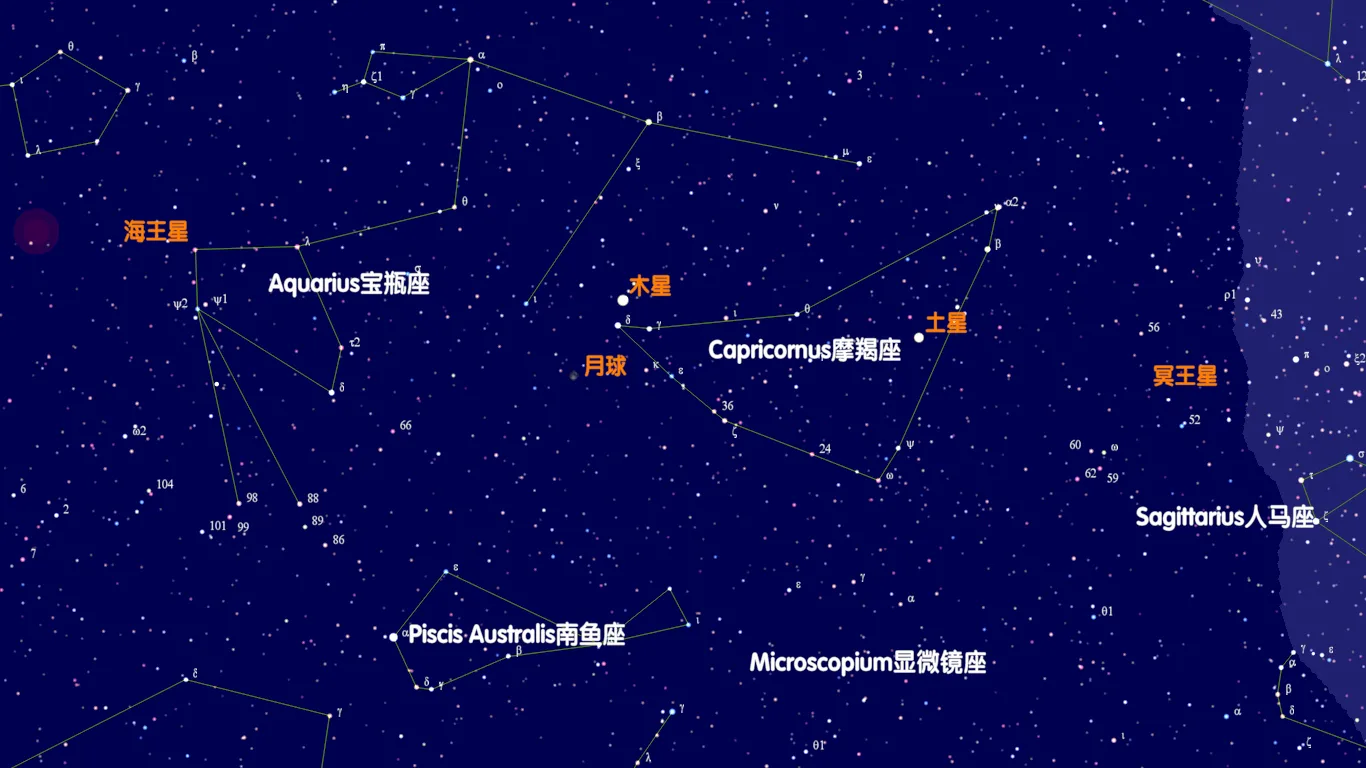

入秋后,闪耀的夏季大三角(牛郎星、织女星及天津四)于日没后位于天顶附近,晚间20时,银河正好自南南西方的天蝎座,划过天顶的夏三角,延伸至北北东方的仙后座处;木星及土星此时亦并列于东南方天空,让多彩的夏季夜空更具可看性。秋季星空的指标——秋季四边形已经位于东方的天空。

太阳系天体动态

太阳:由狮子座运行至室女座。

水星:在室女座顺行,28日留后转为逆行。14日东大距,日没后可见于西偏南方附近地平。视亮度-0.1→+1.3等,视直径5.9”→9.4”。

金星:由室女座移至天秤座,顺行。日没后可见于西偏南方附近低空。视亮度-4.0→-4.2等,视直径15.0”→18.6”。

火星:由狮子座移至室女座,顺行。近太阳不易见。视亮度+1.8→+1.7等,视直径3.6”。

木星:在摩羯座逆行。日没后见于东偏南方低空。视亮度-2.9→-2.7等,视直径48.9”→46.4”。

土星:在摩羯座逆行。日没后可见于东南方。视亮度+0.3→+0.5等,视直径18.3”→17.7”。

天王星:在白羊座逆行。日出前位于西方。视亮度+5.7等,视直径3.7”。

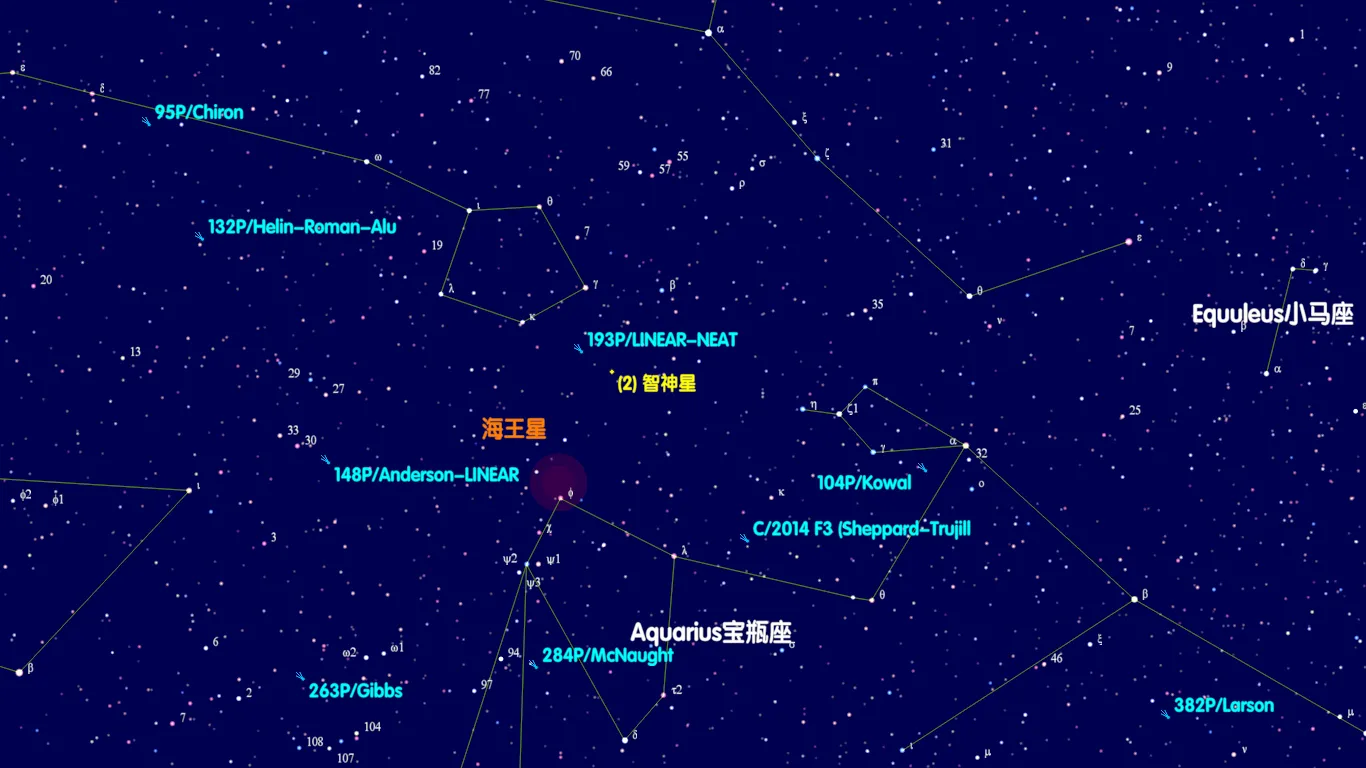

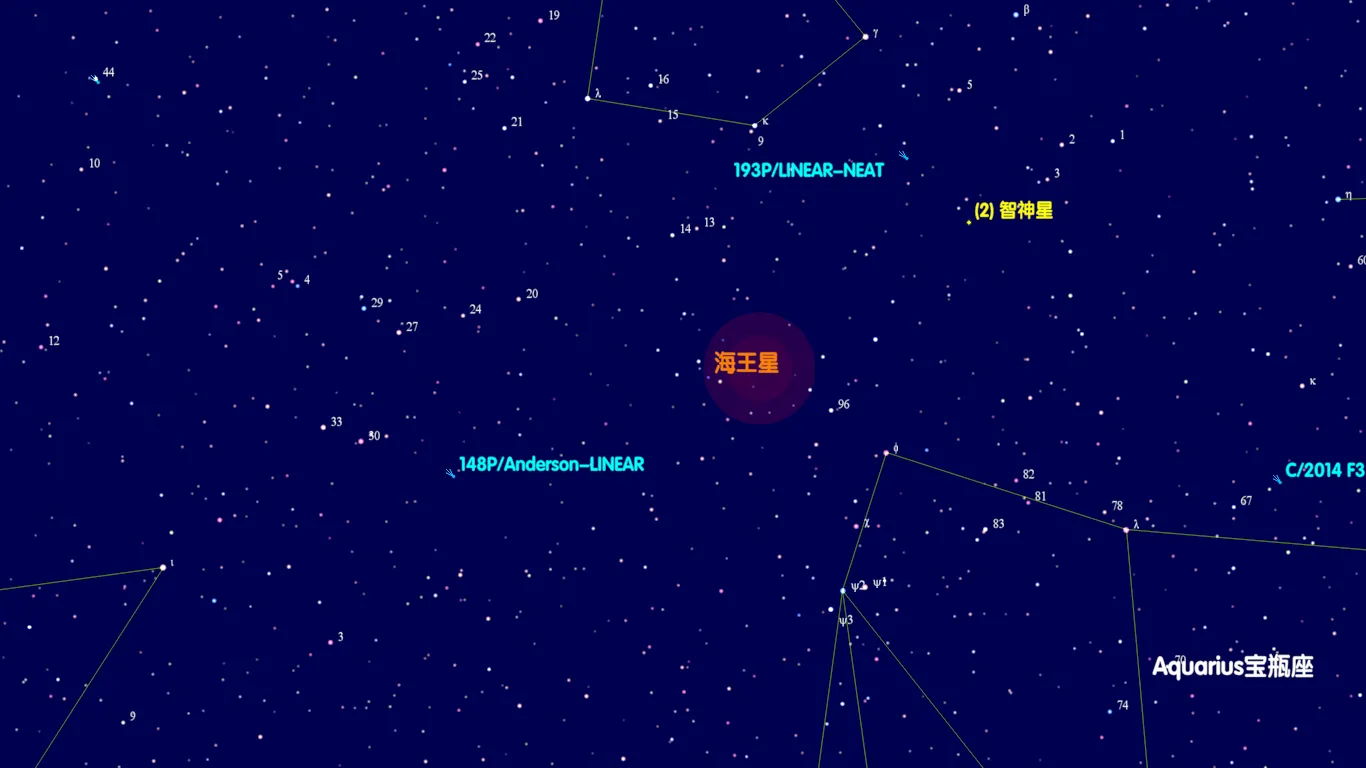

海王星:在宝瓶座逆行。14日冲日,近全夜可见。视亮度+7.8等,视直径2.4”。

2021/9/2 大陵五极小

9月2日00:23英仙座β星大陵五达到极小亮度。大陵五很特别,它的亮度总在不断的变化:先是很亮,后来逐渐暗下来,暗到它的正常亮度的六分之一时,又逐渐亮起来。大陵五是食双星的代表,这一类型的变星就称为大陵五型食变星。

2021/9/3 北河三合月 ★

9月3日12:37北河三合月(视赤经7h46m37s),地心所见北河三在月球以北2.99度的地方。北河三是一颗位于双子座的恒星,视星等为1.14等,日出前可见于东方。附近还有小犬座的南河三等几颗亮星,而偏北处还有御夫座五车二,偏南处有大犬座天狼星等亮星,都可一并欣赏。

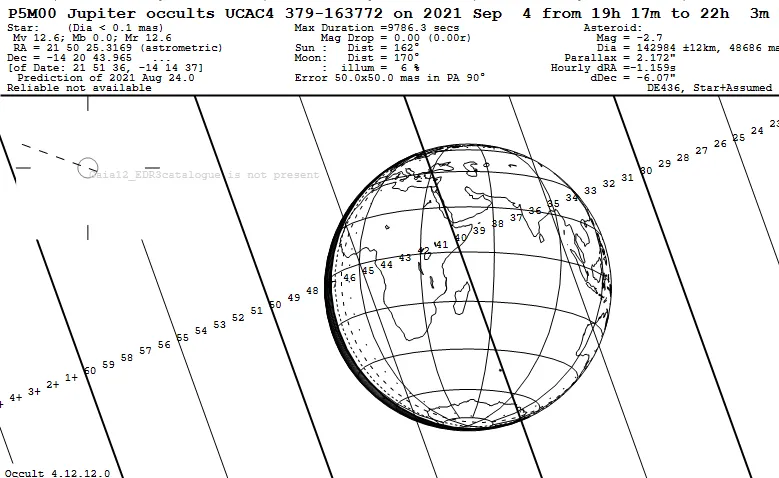

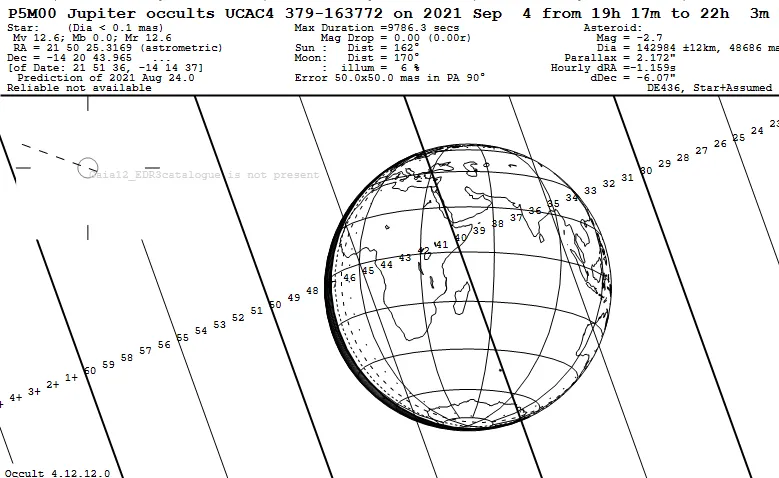

2021/9/5 木星掩星(不推荐)

9月5日凌晨03时17分发生木星(-2.8等)掩摩羯座12.6等恒星UCAC4 379-163772(视坐标α21h51m36s,δ-14°14’37”),最长见掩时长9786.3秒,减光0.00等。

2021/9/5 金星合角宿一 ★

9月上旬在傍晚西偏南方的低空,明亮的金星和室女座一等星角宿一非常接近。最近的接近是在9月5日左右,它会接近不到两度。金星很亮(-4.1等),很容易找到,但角宿一虽然是一等星,但仍处于暮色中,肉眼可能无法找到它。从2日到9日,可以借助双筒望远镜在同一视野中看到。

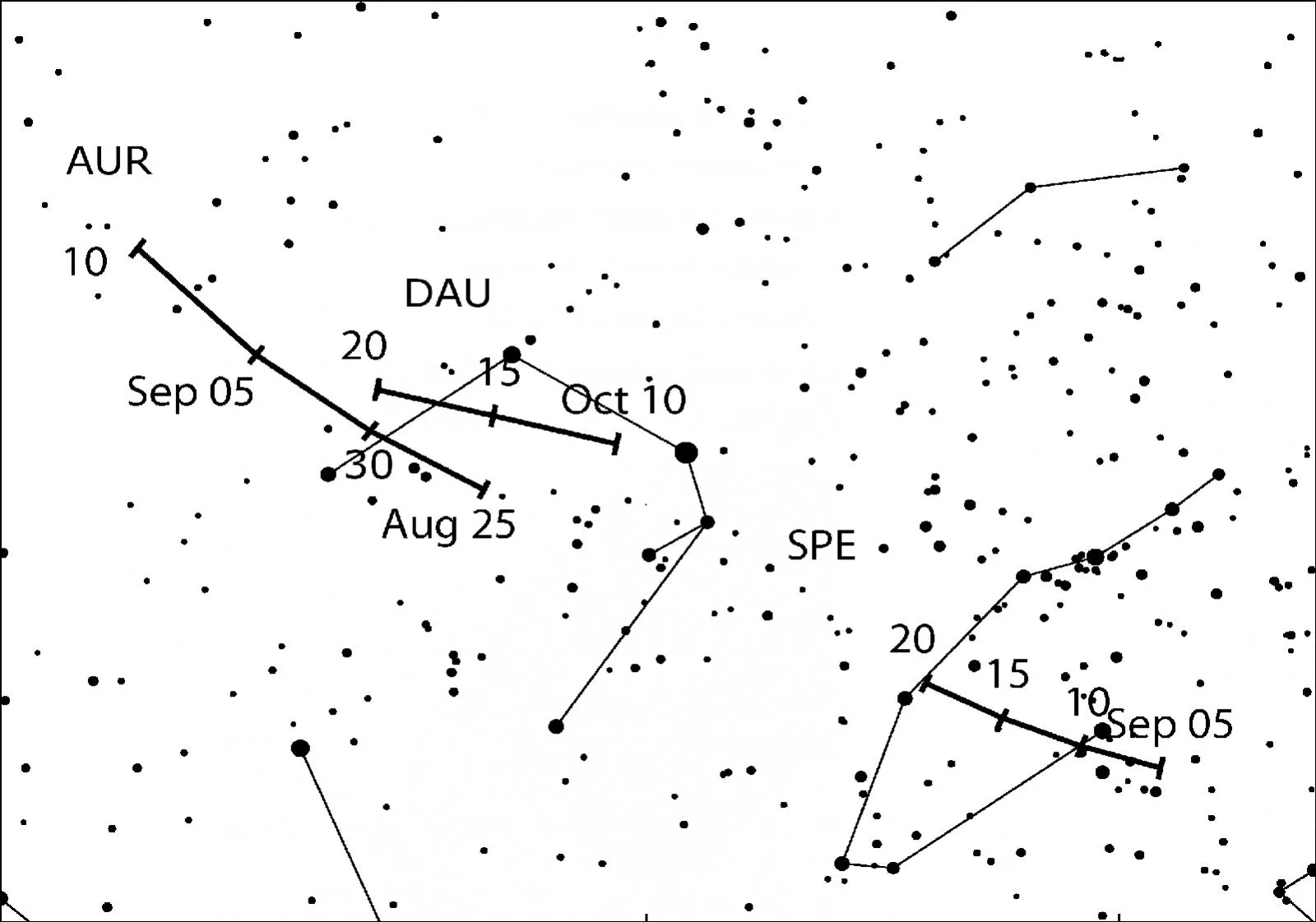

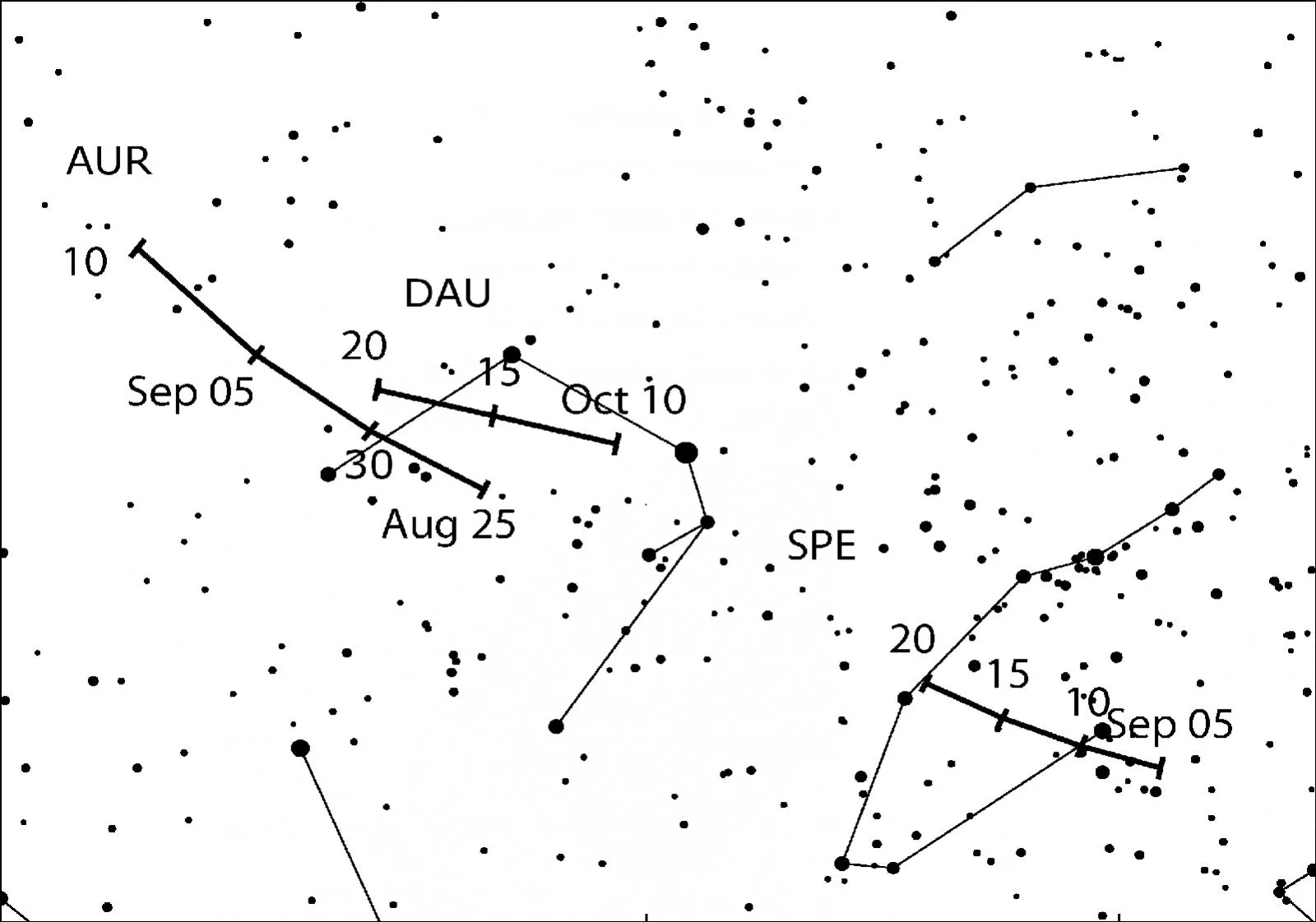

2021/9/9 九月英仙座ε流星雨极大期(ZHR~5)

九月英仙座ε流星雨(September epsilon Perseids,00208 SPE)是北半球每年固定发生的小型流星雨,但为了与8月中旬的英仙座流星雨(Perseids,00007 PER)区隔,故特地增加发生月份而名为“九月英仙座ε流星雨”。9月9日19时,九月英仙座ε流星雨极大期,天顶每时出现率(ZHR)仅为5。今年基本不受月光影响,不过流星亮度都不高,平均亮度仅3-4等以下,流星暗又少,其实并不是个适合的流星雨观测目标。若要观测,建议利用录像方式为佳。

2021/9/10 金星合月 ★★

9月10日10:09金星合月(视赤经13h47m09s),地心所见金星在月球以南4.08度的地方,不过时值白昼,无法观看。可在傍晚朝西边低空观看,金星亮度-4.1等,月球是月龄3.7的蛾眉月,像弯弯的银钩。金星合月是行星合月中最引人注目的,只要西边地平附近没有太高的建筑物、山脉或树木遮蔽的地方,就能欣赏金星与眉月接近的美丽景象。下一次金星合月是10月10日。

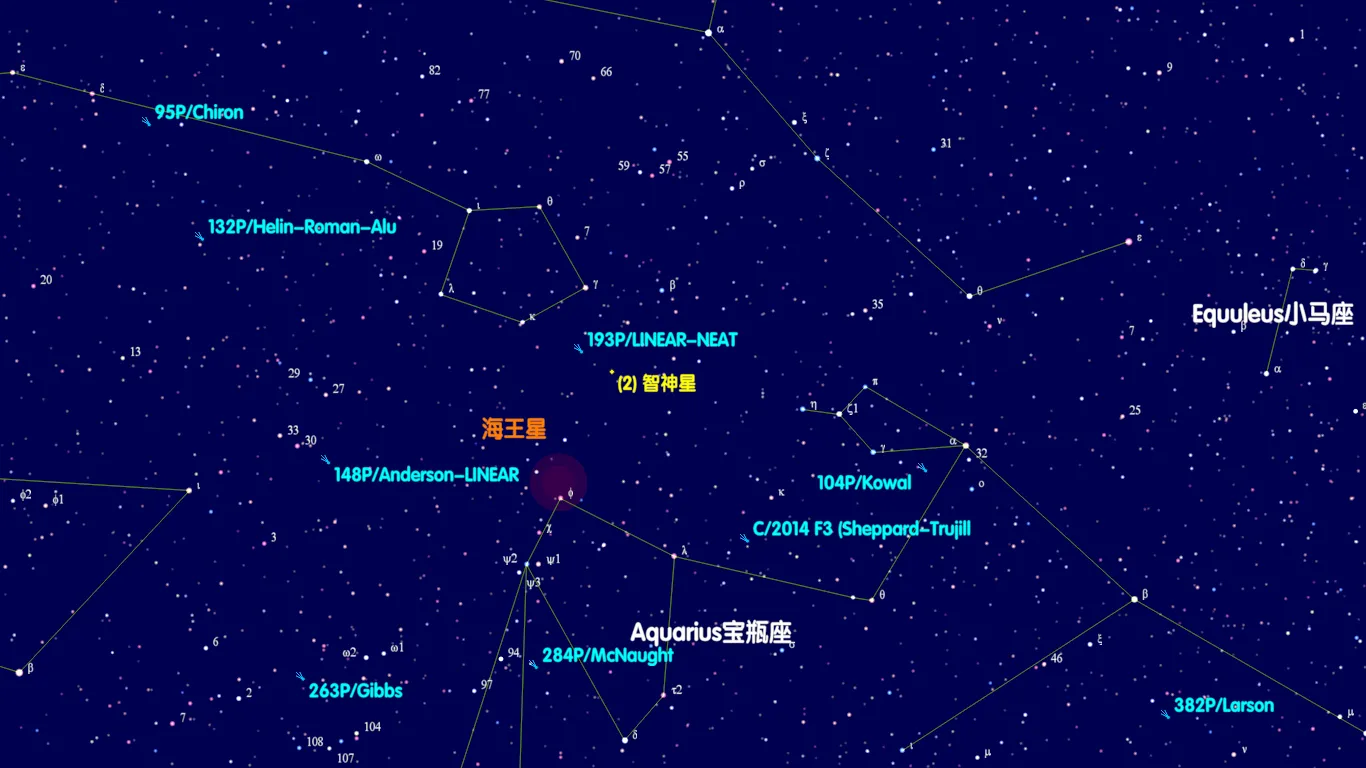

2021/9/11 智神星冲日 ★

9月11日09:48智神星冲日,地心所见智神星与太阳的视黄经相差180度,距离地球2.144552天文单位,视亮度8.5等。9月16日07:09智神星最接近地球,2.140616天文单位,视亮度8.6等。前后几周都是观测2号小行星智神星(2 Pallas)的最好时机。尽管如此,即使在最亮的时候,智神星也是肉眼无法看到的天体,须用小型或中型天文望远镜才能观测到。

2021/9/13 心宿二合月 ★

9月13日08:31心宿二合月(视赤经16h30m43s),地心所见心宿二在月球以南4.21度的地方,不过此时两者皆位于地平面以下而不得见。可在傍晚时朝西南方附近观看,即可见到半圆形的月球与心宿二静静相望,天宇同争辉的美丽天象。

2021/9/14 水星东大距

9月14日12时24分水星东大距,日距角26.8度,视亮度0.1等,视直径7.0″,黄昏时位于西方低空。但这次条件并不好,因为它几乎贴近地平线。尽管水星的亮度为0.1等,受暮光影响,肉眼可能很难看到它。

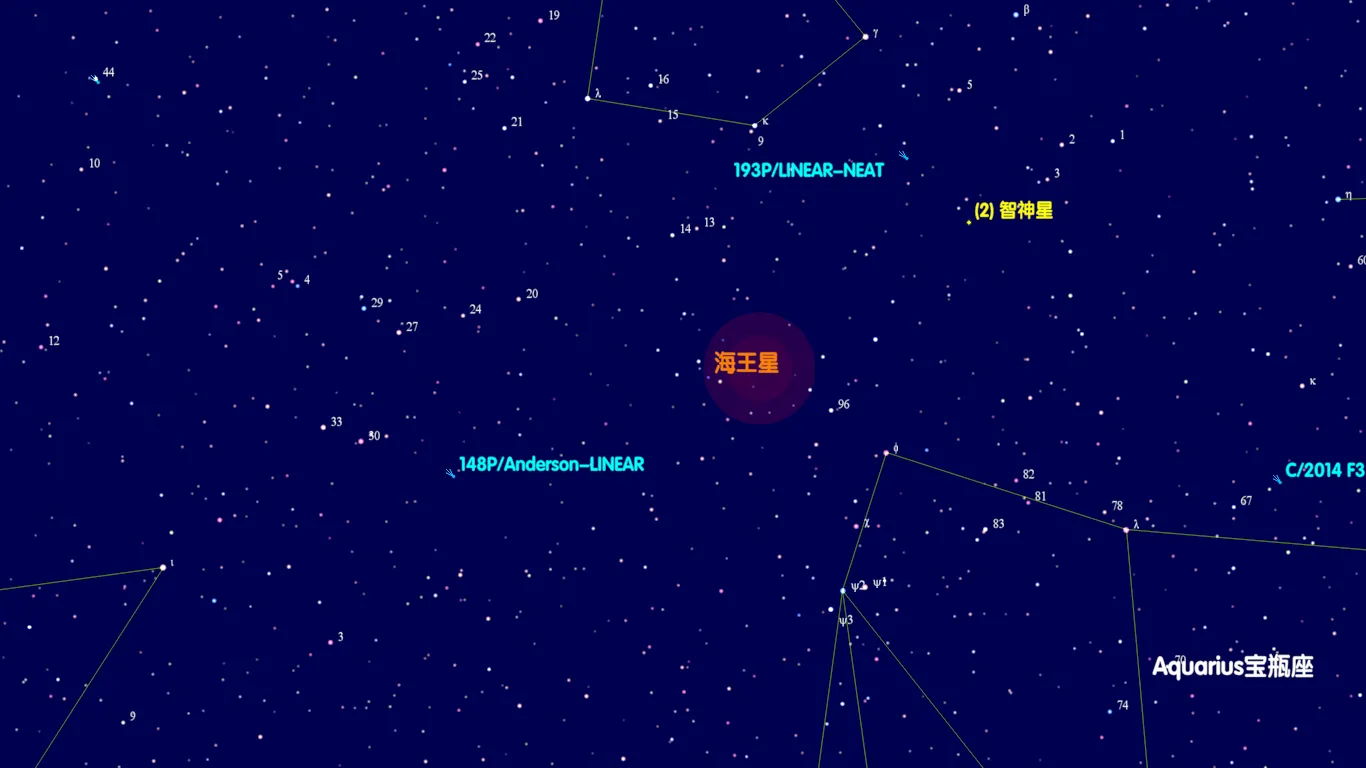

2021/9/14 海王星冲日 ★

9月14日17时21分海王星冲日,地心所见海王星与太阳的视黄经相差180度。距离地球28.9167天文单位,位于宝瓶座,视直径2.4角秒,视星等+7.8,整夜可见。因视星等较暗须用天文望远镜或长时间摄影比对观测。

海王星(尼普顿,Neptunus)在罗马神话中是海神的意思,是1846年先透过数学计算位置,然后再用望远镜发现的行星。直径为4万9532公里,约比地球大4倍,是太阳系第4大行星。公转周期约164.8地球年,自转周期约为16小时。

海王星平均轨道根数

Ω=131°.784057+1°.1022035T+0°.0002600T²

i=1°.769952-0°.0093082T-0°.0000071T²

ω=48°.123691+1°.4262678T+0°.0003792T²

e=0.00898809+0.000006408T-0.000000001T²

α=30.1103869-0.000000166T

L=304°.348665+0°.00602007691d+0°.0003093T²

M=256°.224974+0°.00598102783d-0°.0000699T²

n=0°.0059818

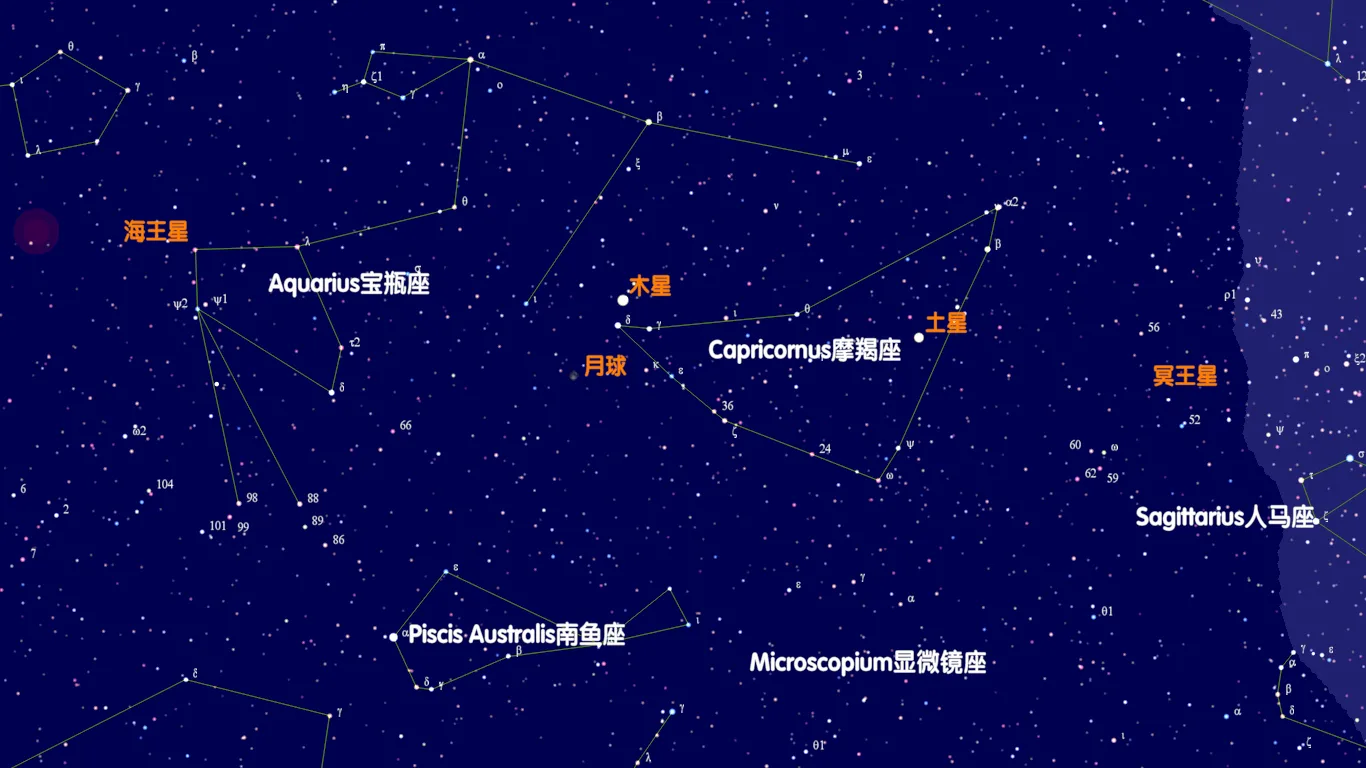

2021/9/17 土星合月 ★★

9月17日10:33土星合月(视赤经20h39m54s),地心所见土星在月球以北3.76度的地方,不过时值白昼,无法观看。可在17日傍晚到18日凌晨观看,月球的右侧是亮度为0.4等、呈现淡黄色的土星;左侧则是亮度为-2.8等、呈现白色的木星。21时左右朝南方观看,土星与月球的距离为6.7度,木星与月球的距离为12.5度,木星与土星的距离为16.5度。三者在摩羯座中相依相偎,为公众奉献一幕精彩的“双星伴月”景象。

2021/9/18 木星合月 ★★

9月18日14:54木星合月(视赤经21h46m00s),地心所见木星在月球以北3.96度的地方。21时左右朝南方观看,木星位于月球的右上方,距离已经拉开到了5度。用天文望远镜还可观察木星条纹和伽利略卫星。稍微远一点的地方也能看到土星。下一次木星合月是10月15日。

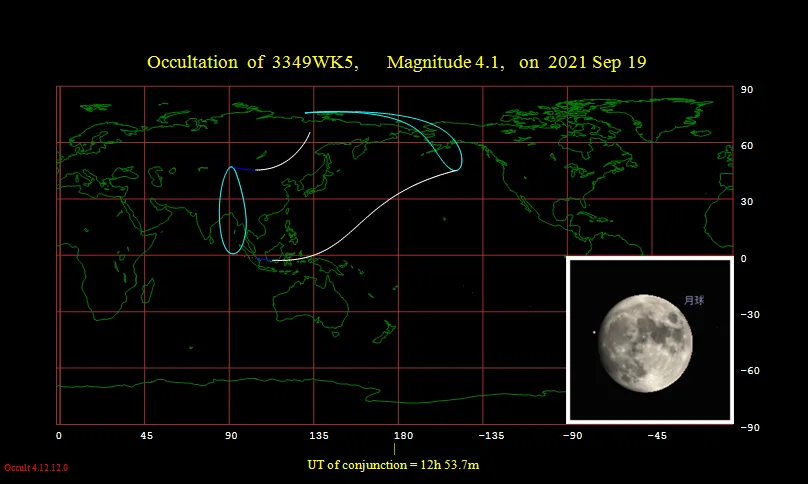

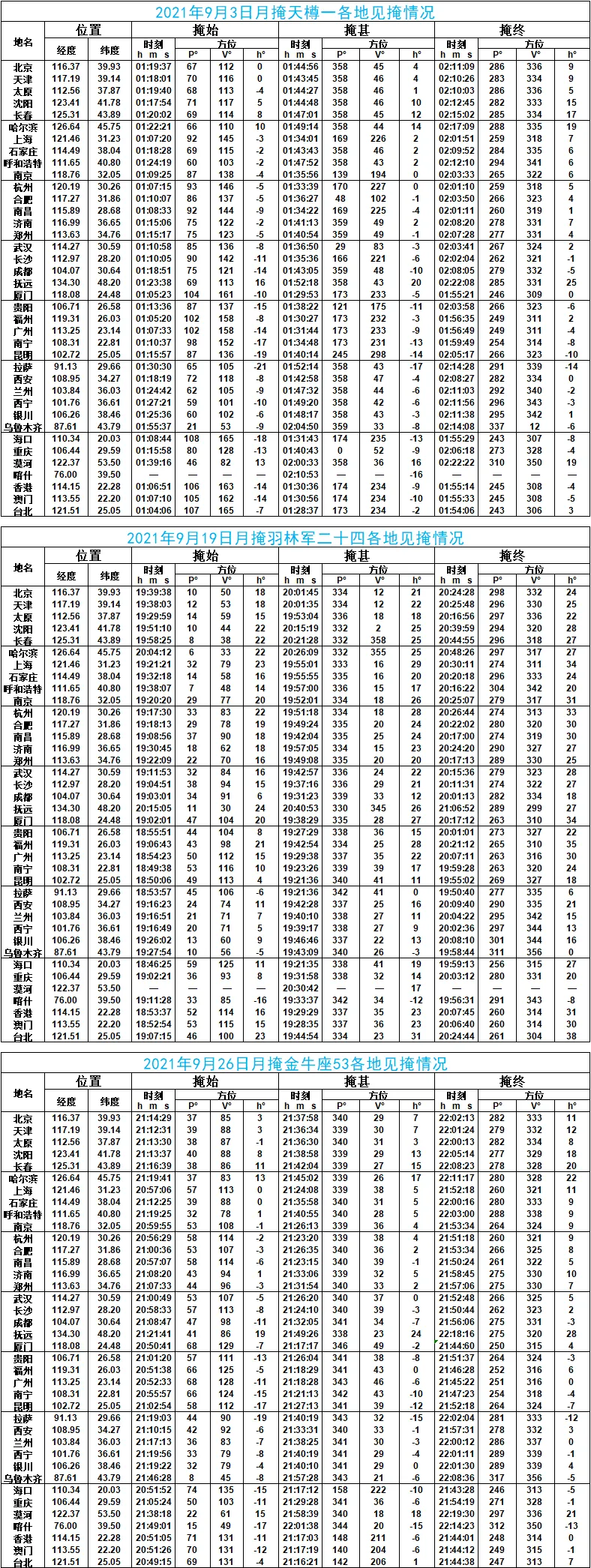

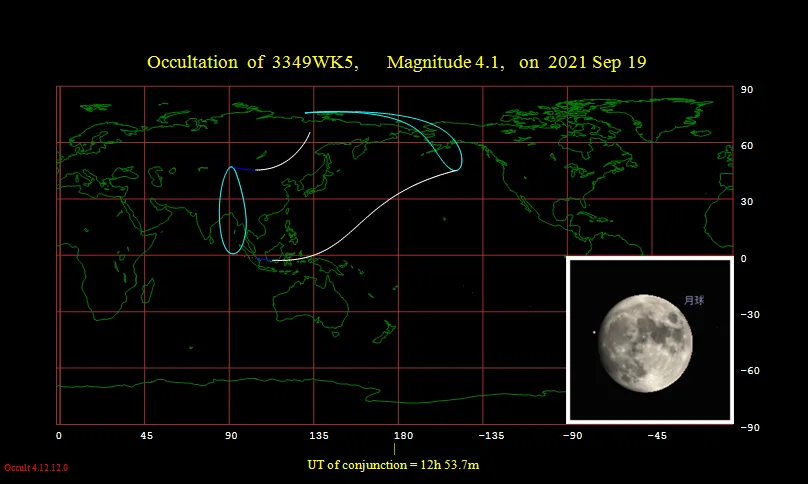

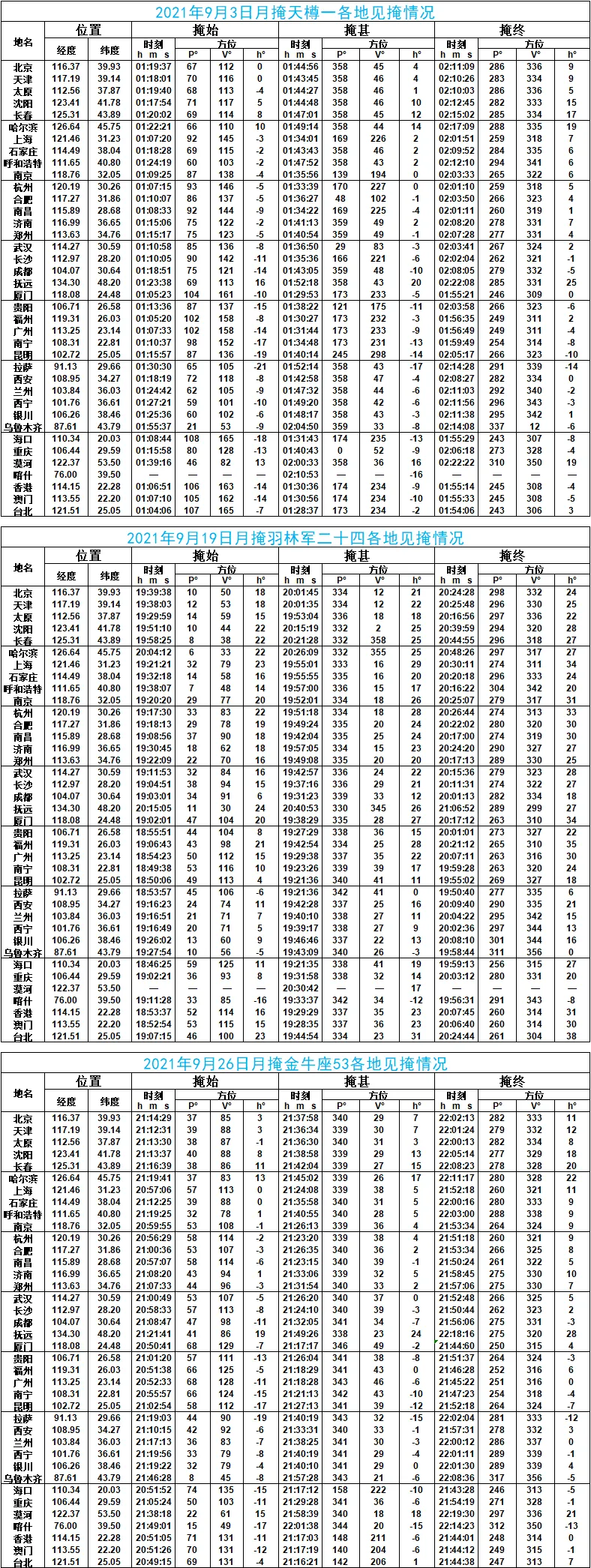

2021/9/19 月掩羽林军廿四 ★

9月19日傍晚,月掩羽林军廿四(宝瓶座τ2星,4.1等)。掩始现象:恒星从月球暗缘掩入。月球为月龄13.3的盈凸月。羽林军廿四是一颗橙色的巨星,距离大约是318光年或97秒差距,半径是太阳的53倍。可用小型天文望远镜追踪观测。

月掩羽林军廿四概况 地理经度 地理纬度

掩始外切:18时40分 96.72° 10.66°

掩始内切:18时42分 96.38° 11.11°

掩 甚:20时25分 140.99° 25.83°

掩终内切:22时07分 -157.77° 54.89°

掩终外切:22时09分 -157.90° 54.47°

宽:4518公里 食延:85分29秒

R3349 = tau Aquarii = 羽林军廿四

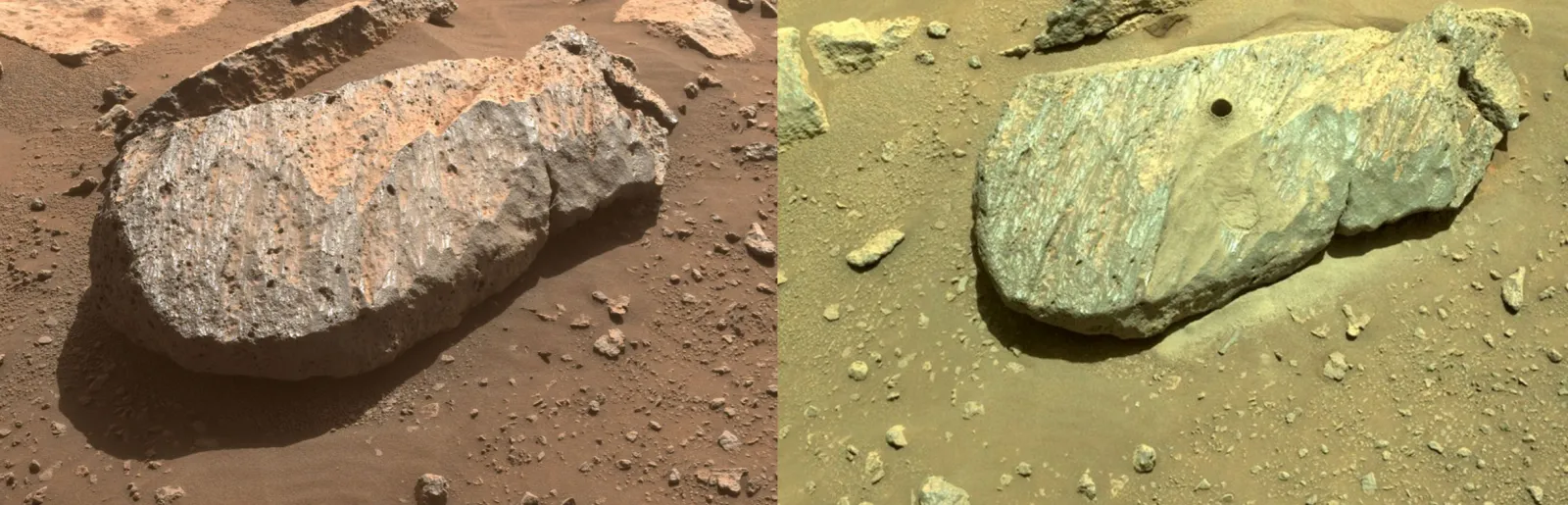

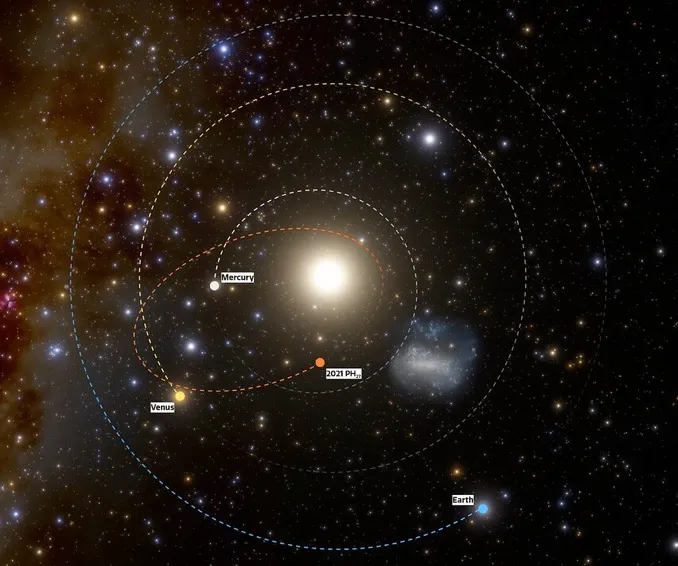

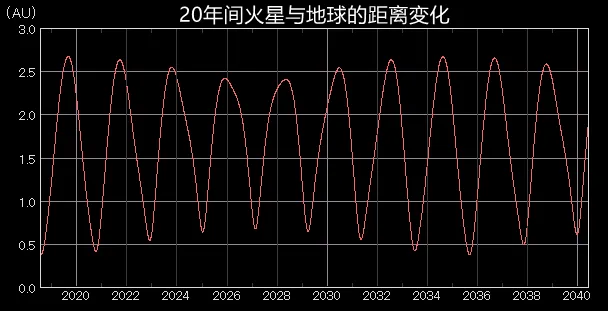

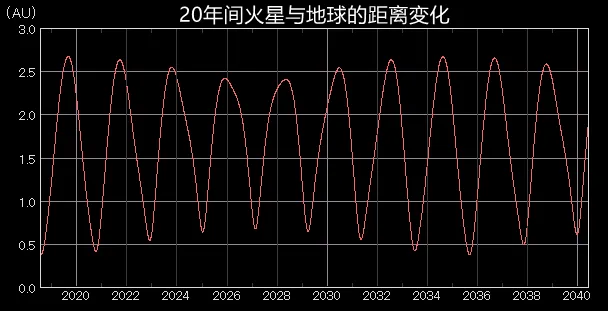

2021/9/20 火星距离地球最远 ☆

2021年9月20日19时46分火星距离地球最远,地心距离2.638115天文单位、3亿9465万6371公里。这一天,地球和火星在太阳的两侧,火星在椭圆轨道上距离地球最远。虽然不及2019年8月29日的最远距离(2.675335天文单位、4亿0022万4435公里),但也算是很远了。未来要达到同样远的距离,得等到2066年了。火星即将在2022年12月1日最接近地球。

2021/9/21 中秋望月 ★★★★★

“月到中秋分外明。”今年的中秋节是在9月21日(农历八月十五日),适逢望(满月),望月的时间为9月21日7时55分,距离地球38万9988.036公里,视直径为30.6角分。在圆月当空之日,也是人们团圆的美好佳节。

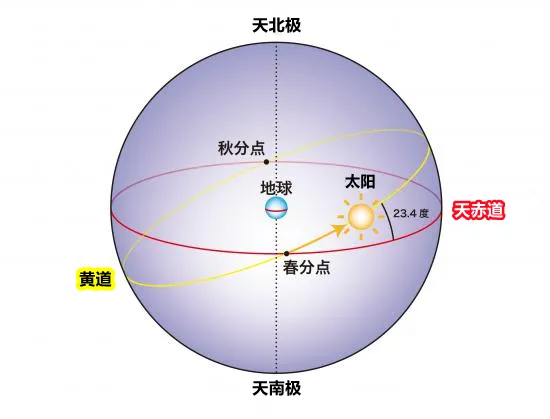

2021/9/23 秋分 ★

9月23日03时21分秋分,太阳过天赤道,进入南半球,秋分这天太阳光直射点到达黄经180°(秋分点)。秋分过后,太阳直射点继续由赤道向南半球推移,北半球各地开始昼短夜长,即一天之内白昼开始短于黑夜。

2021/9/24 钱塘江大潮 ★★★

海水的涨落称之为潮汐,是在月球和太阳引力作用下,海洋水面周期性的涨落现象。在白天称为潮,夜间称为汐,总称“潮汐”。一般每日涨落两次。除了受到月球和太阳的引力作用外,所有地球上的物体都要受到地球的万有引力作用。因此,海水的涨落总共受到太阳、地球和月球三个引力的影响。

虽然太阳的质量比月球大得多,但太阳离地球的距离也比月球与地球之间的距离大得多,所以其引潮力还不到月球引潮力的一半,月球与太阳引潮力之比约为11:5。

太阳和月球的引潮合力的最大时期多在朔(农历初一)望(农历十五)日。太阳和月球在地球的一侧,就有了最大的引潮力,会引起“大潮”;太阳和月球在地球的两侧,太阳和月球的引潮力也会引起“大潮”。无论是在同一侧还是分属两侧,都是当太阳、月球和地球处在一条线上时引潮合力最大,即潮汐的潮差最大。

而当每年的春分、秋分时节,太阳的运行轨迹恰与地球的赤道相交,又产生春、秋两次“大潮”。一般来说,春分到秋分期间,夜潮比日潮大;秋分到春分期间,则日潮大。但是由于海洋(从大洋中心波及到海岸)的滞后性,一般天文大潮又比朔望日迟1-3天。

每年农历八月十八,钱江涌潮最大,潮头可达数米。海潮来时,声如雷鸣,排山倒海,犹如万马奔腾,蔚为壮观!详见钱塘江涌潮预报。

2021/9/27 毕宿五合月 ★

9月27日06:54毕宿五合月(视赤经4h37m09s),毕宿五在月球以南6.20度的地方。毕宿五是金牛座中最亮的恒星,天亮前可见于天顶附近。

2021/9/27 白昼六分仪座流星雨极大期(ZHR~5)

白昼六分仪座流星雨(Daytime Sextantids,00221 DSX)的辐射点位于太阳以西约30°,由于它靠近赤道并且活动时段是在秋分后不久,因此无论是在哪个半球,观测者们都有机会通过前向散射无线电、雷达和光学三种方法观测到。和六月初的白昼白羊座流星雨(Daytime Arietids,00171 ARI)一样,随着黎明的到来,辐射点的高度以及观测环境都会迅速变化,因此观测者们的观测时间不宜超过15-20分钟。今年受亏凸月(9月29日下弦)的月光影响,条件不佳。

白昼六分仪座流星雨的名称来源是因为辐射点接近太阳而得名,不代表白昼流星雨只出现在白天。

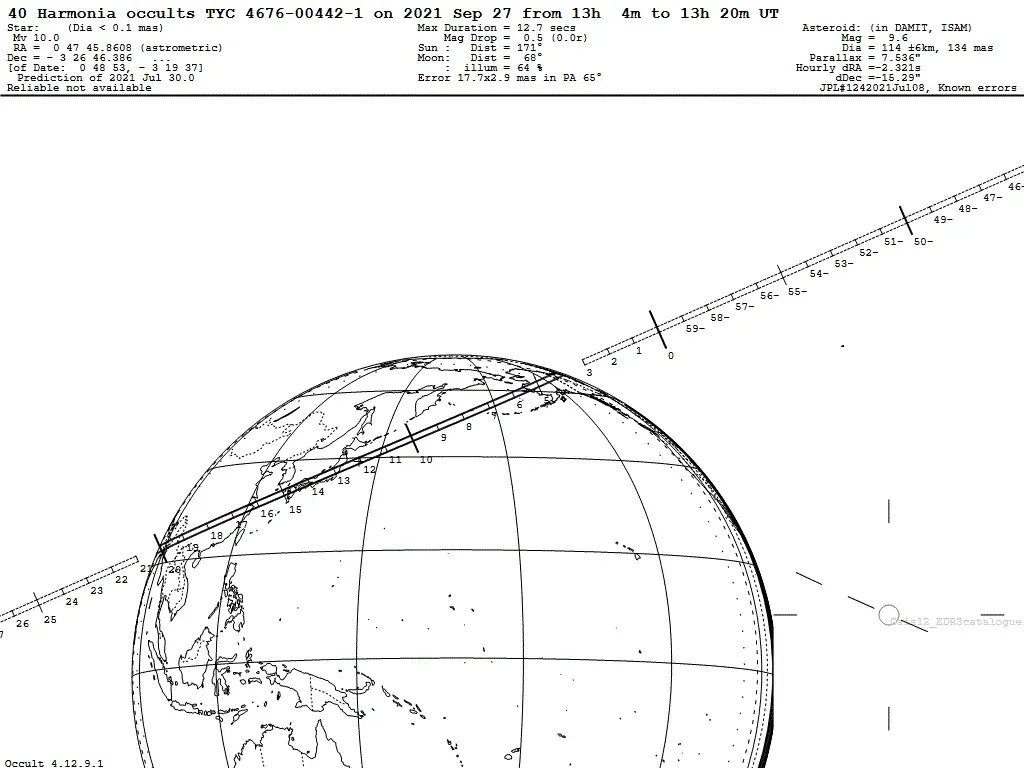

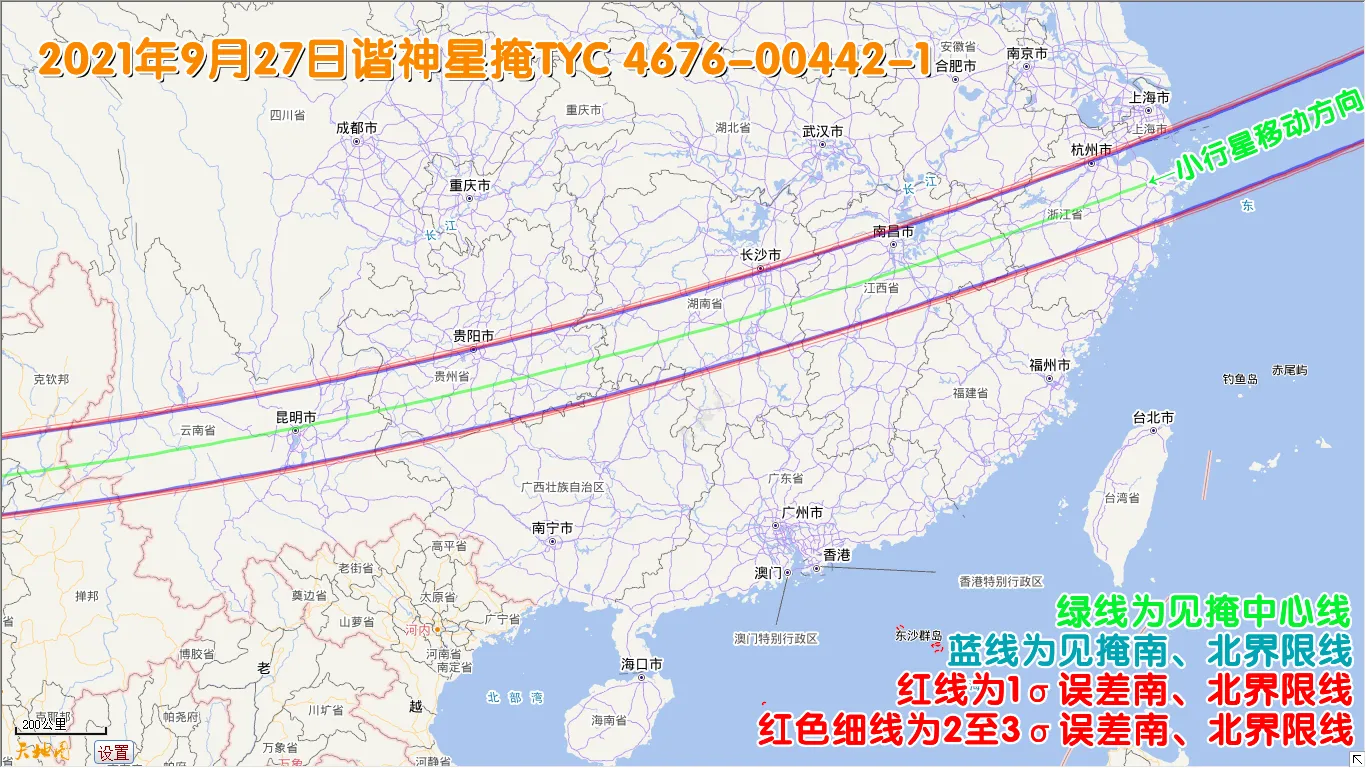

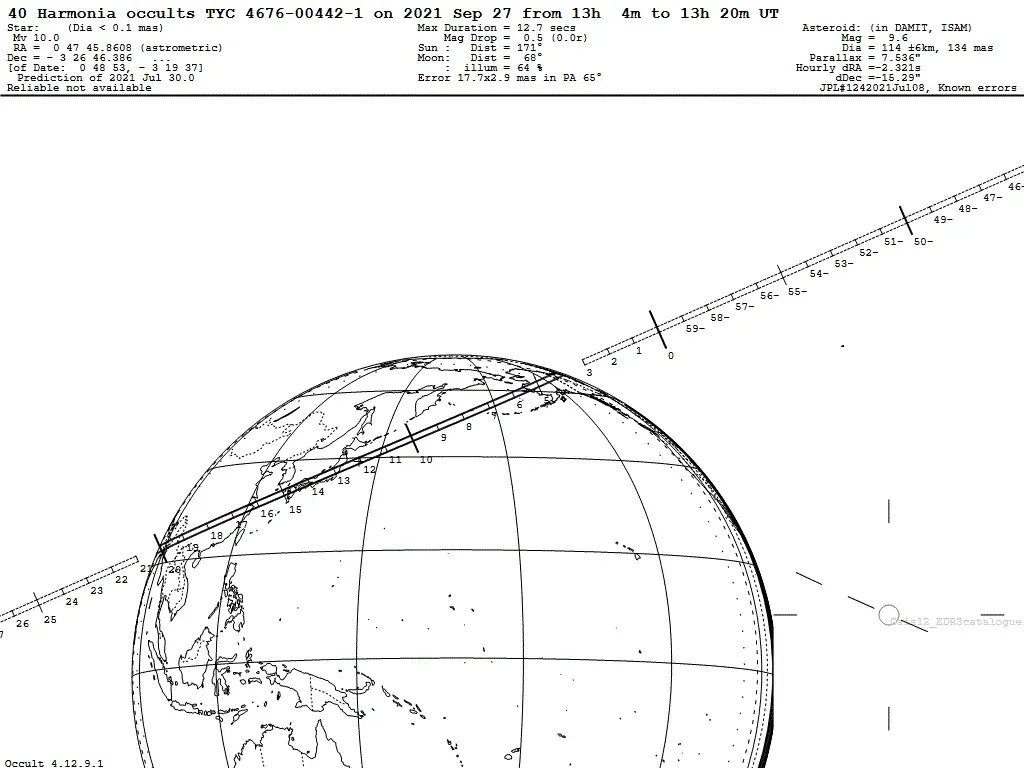

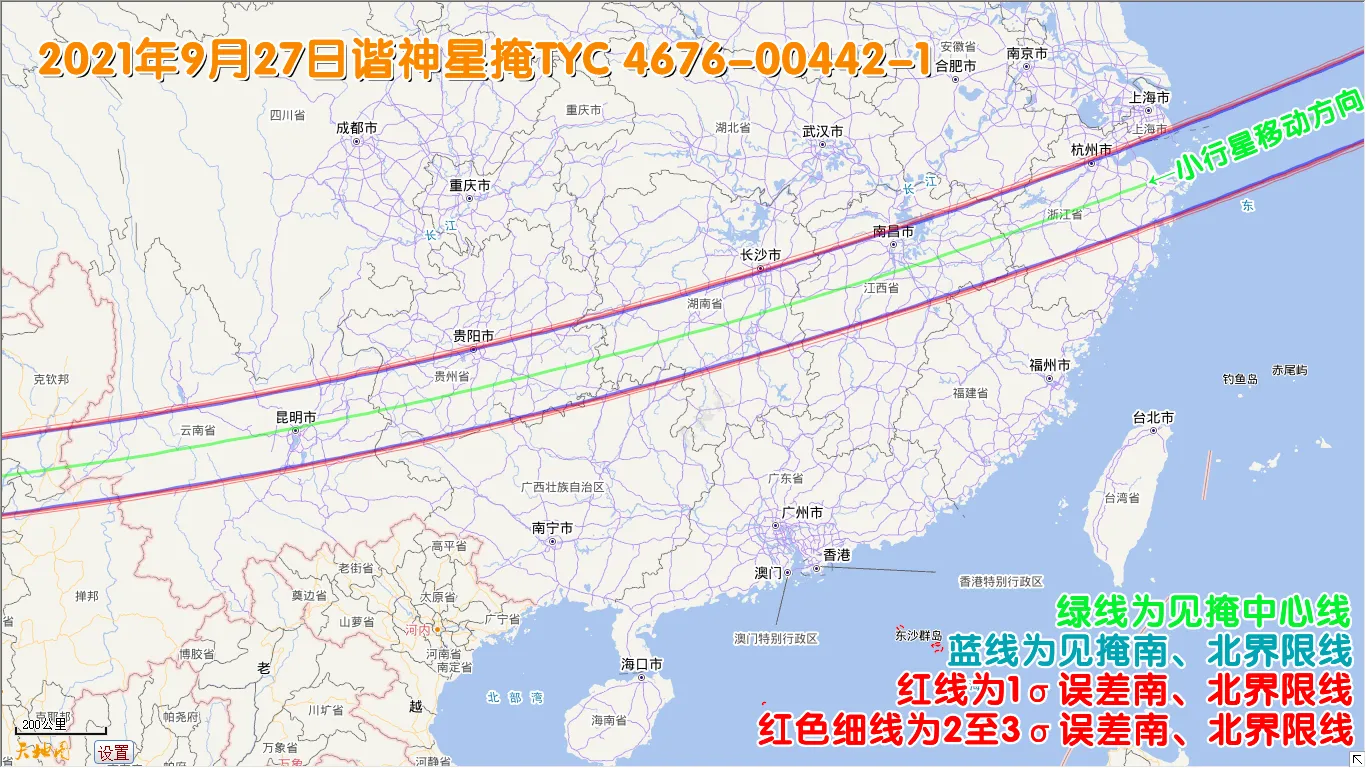

2021/9/27 谐神星掩10.01等恒星(好条件,减光微小)

小行星在背景星空中移动时,有时会遮掩远方的恒星,这种现象称为小行星掩星。北京时间2021年9月27日21时16分,直径约111.5km、0.132”,视星等9.40等小行星谐神星(40 Harmonia)掩鲸鱼座10.01等恒星TYC 4676-00442-1(视坐标α0h48m53s,δ-3°19’37”),最长见掩时长12.6秒,减光(亮度下降)-0.61等,月球在地平线下。掩带经过浙江、江西、湖南、贵州、云南等地。须提前熟悉观测目标,在掩星预报中间时刻前5到15分钟开始计时观测。详见紫金山天文台掩星预报网站。

谐神星的表面为硅酸盐,比较明亮,其反照率为0.242,形状接近椭圆形。

9月中国各地见月掩星时间表

天文现象

9/01 11时 御夫座流星雨极大期(ZHR6),御夫座流星雨(Aurigids,00206 AUR)出现日期介在8月28日至9月5日之间,亮度指标r=2.5(中等),速度66km/s(中速),母天体C/1911 N1 (Kiess)基斯彗星

9/01 16时 月掩虹神星(7 Iris),美国、加拿大东部可见

9/01 22时33分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

9/02 白昼巨蟹座ζ流星雨极大期(ZHR<2),白昼巨蟹座ζ流星雨(Daytime zeta Cancrids,00202 ZCA)出现日期介在8月13日至9月10日之间,速度42.1km/s(中速)

9/02 00时23分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

9/02 04时01分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

9/02 08时24分 月球赤纬最北(δ+25°52.2′)

9/02 20时19分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型)

9/03 02时 月掩天樽一(双子座57,5.0等),掩终现象:恒星从月球暗缘出现

9/03 12时37分 北河三合月,北河三在月球以北2.99度

9/04 21时11分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

9/05 18时04分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

9/05 14时 金星合角宿一,金星在角宿一以北1.7度

9/05 21时25分 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

9/06 04时16分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.82度

9/06 08时17分 水星过远日点,距离太阳0.467天文单位

9/06 17时36分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

9/06 22时45分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

9/07 08时52分 朔

9/07 17时53分 白露,太阳黄经165°,太阳赤纬+5°55′

9/08 00时21分 火星合月,火星在月球以南4.24度(瞬时中天经度:-56.3度)

9/08 03时26分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

9/08 04时 月掩司曲星(18 Melpomene),北极可见

9/08 08时 283P/Spacewatch太空观察6号彗星通过近日点(周期8.4年,木星族)

9/09 03时41分 月球过天赤道,进入南半球

9/09 04时19分 水星合月,水星在月球以南6.52度(瞬时中天经度:-102.2度)

9/09 04时 4P/Faye法叶彗星通过近日点(周期7.5年,木星族)

9/09 05时 C/2021 K2 (MASTER)彗星通过近日点

9/09 19时 九月英仙座ε流星雨极大期(ZHR5),九月英仙座ε流星雨(September epsilon Perseids,00208 SPE)活动日期介在9月5日至9月21日之间,亮度指标r=3.0(暗淡),速度64km/s(中速)

9/10 波江座ν流星雨极大期(ZHR<2),波江座ν流星雨(nu Eridanids,00337 NUE)出现日期介在8月31日至9月21日之间,速度65.7km/s(中速)

9/10 九月天猫座流星雨极大期(ZHR<2),九月天猫座流星雨(September Lyncids,00081 SLY)出现日期介在8月30日至9月20日之间,速度59.3km/s(中速)

9/10 00时32分 角宿一合月,角宿一在月球以南5.91度

9/10 10时 108P/Ciffreo西弗里奥彗星通过近日点(周期7.2年,木星族)

9/10 10时09分 金星合月,金星在月球以南4.08度(瞬时中天经度:-174.8度)

9/11 09时48分 智神星冲日,视亮度8.5等,位于双鱼座,是一年中观测2号小行星智神星(2 Pallas)的最好时机

9/11 18时03分 月球过近地点,月地距离368461.35km,视直径32.43′

9/12 22时10分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

9/13 天鹅座χ流星雨极大期(ZHR<2),天鹅座χ流星雨(chi Cygnids,00757 CCY)出现日期介在9月8日至9月17日之间,速度19.0km/s(慢速),曾在2015年9月14-15日爆发

9/13 00时35分 月球过降交点

9/13 01时 284P/McNaught麦克诺特10号彗星通过近日点(周期7.1年,木星族)

9/13 08时31分 心宿二合月,心宿二在月球以南4.21度

9/13 17时11分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

9/14 02时51分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

9/14 04时39分 上弦,视半径15.86′

9/14 12时24分 水星东大距,日距角26.8度,视亮度0.1等,黄昏时见于西方低空

9/14 17时21分 海王星冲日,视亮度7.8等,视直径2.36″,位于宝瓶座,是一年中观测海王星的最佳时机

9/15 11时45分 月球赤纬最南(δ-25°58.8′)

9/15 18时57分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型)

9/15 19时 C/2020 K6 (Rankin)兰金彗星通过近日点

9/16 07时09分 小行星智神星最接近地球,2.140616天文单位,视亮度8.6等

9/17 10时33分 土星合月,土星在月球以北3.76度(瞬时中天经度:-84.5度)

9/17 16时55分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

9/17 17时 木星与摩羯座δ星垒壁阵四(2.9等)最接近(01°25′)

9/18 03时 6P/d’Arrest德亚瑞司特彗星通过近日点(周期6.5年,木星族)

9/18 05时 火星过天赤道,进入南半球

9/18 14时54分 木星合月,木星在月球以北3.96度(瞬时中天经度:-134.6度)

9/19 19时 月掩羽林军廿四(宝瓶座τ2星,4.1等),掩始现象:恒星从月球暗缘掩入

9/20 02时17分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

9/20 08时 423P/Lemmon莱蒙彗星通过近日点(周期15.3年)

9/20 16时45分 海王星合月,海王星在月球以北4.00度(瞬时中天经度:-137.8度)

9/20 16时46分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)

9/20 18时 425P/Kowalski科瓦斯基彗星通过近日点(周期15.9年)

9/20 19时46分 火星距离地球最远(2.638115天文单位、3亿9465万6371km,1.7等,视直径3.6″)

9/21 07时55分 望(农历八月十五)

9/22 00时 水星与室女座α星角宿一(1.0等)最接近(01°25′)

9/22 03时03分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

9/22 05时09分 月球过天赤道,进入北半球

9/22 19时 2021 J2 (PanSTARRS)泛星彗星通过近日点

9/22 19时 月掩外屏增十二(鲸鱼座33,6.0等),掩终现象:恒星从月球暗缘出现

9/23 03时21分 秋分,太阳黄经180°,太阳赤纬0°,太阳过天赤道,进入南半球

9/23 05时 P/2004 R3 LINEAR-NEAT林尼尔·尼特6号彗星通过近日点(周期10.5年,木星族)

9/24 20时19分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

9/24 21时01分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

9/24 22时51分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

9/25 00时08分 天王星合月,天王星在月球以北1.35度(瞬时中天经度:156.1度)

9/26 01时42分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

9/26 08时 C/2020 PV6 (PanSTARRS)泛星彗星通过近日点

9/26 14时 水星日心黄纬最南,日心黄纬-7.0度

9/26 15时32分 月球过升交点

9/26 22时 月掩金牛座53(5.5等),掩终现象:恒星从月球暗缘出现

9/27 白昼六分仪座流星雨极大期(ZHR5),白昼六分仪座流星雨(Daytime Sextantids,00221 DSX)出现日期在9月9日至10月9日之间,亮度指标r=2.5(中等),速度32km/s(中速),母天体2005 UD近地小行星

9/27 05时44分 月球过远地点,月地距离404640.37km,视直径29.53′

9/27 06时54分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南6.20度

9/27 12时08分 水星留(赤经13.48h),转为逆行

9/27 17时 水星赤纬最南(δ-13°21′)

9/27 19时40分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

9/28 17时34分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型)

9/29 北冕座V星极大(米拉变星,6.9~12.6等,周期358日)

9/29 09时57分 下弦,视半径15.01′

9/29 16时27分 月球赤纬最北(δ+26°06.6′)

9/30 21时18分 北河三合月,北河三在月球以北2.77度

9/30 20时26分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

9/30 23时 水星合角宿一,水星在角宿一以南1.7度

*注1:凡称行星合月、恒星合月、行星合恒星、行星合行星,皆指地心视赤经相同;惟合日则用地心视黄经,冲日亦如之。

*注2:瞬时中天经度是指行星合月与恒星合月、行星合恒星与行星合行星时,由北极向南极的同一地理经度都能同时看到它们相合时的瞬时中天(纬度不必考虑)。例如2021/9/25/00:08天王星合月(视赤经合),在东经156.1度经线上可以看到它们同时到达中天。中天即是当地的视子午线。详见紫金山天文台官方微信说明。

天象载太阳、月球和行星的动态以及其他天文现象,包括:

(1)行星的地心天象(冲日、合日、方照、留、内行星东西大距以及金星最亮、火星最近地球等)和日心天象(过近日点和远日点、纬度最北和最南、过升交点和过降交点等);

(2)日月食概况;

(3)朔、望、两弦,月球过近地点和远地点;

(4)月掩行星或掩四颗亮恒星(毕宿五即金牛座α星、轩辕十四即狮子座α星、角宿一即室女座α星、心宿二即天蝎座α星),行星合月,行星之间以及行星与五颗亮恒星(除上列四颗外,另加北河三即双子座β星)之间相合。掩星和合月如果距离合朔24h之内,即不列出,行星之间相合或行星与恒星相合如果距离太阳10°以内,也不列出。

现把各种天象分别说明如下:

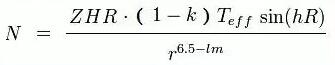

天顶每时出现率(Zenithal Hourly Rate,简称ZHR)是天文学专有名词。来自中国天文学会天文学名词审定委员会审定发布的天文学专有名词中文译名。假设辐射点位于仰角90度的天顶,在理想情况下,一个肉眼视力能够看到6.5等星的观测者可以看见的流星数量最多的流量值。实际能看见的会低于此一数值。

ZHR不应该译作“每小时天顶流星数”,国际流星组织(IMO)没有“ZHN = Zenith Hourly Number(天顶每小时流星数目)”、“ZHF = Zenith Hourly Flow(天顶每小时流量)”这一类的词。百度百科按照国际流星组织从2017年12月21日上架的《2018流星雨日历》中文版开始,将ZHR的中文翻译为“天顶每时出现率”。开源的星空模拟软件Stellarium(虚拟天文馆)亦在最新的0.21.1版本中更新了zh和zh_CN的翻译。

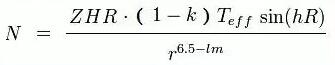

关于流星的数量(Number),采用下列公式计算:

其中,N为可见流星数目;Teff为观测时长;K为云量遮盖率(百分比);lm为可见最暗星星的亮度(最佳条件为6.5等,实际需考虑当地光污染因素);hR为流星雨辐射点距地平线的仰角(地平高度);r为亮度指标,r值通常介于2.0(明亮)到3.5(暗淡)之间。

合月、月掩星、行星间和行星与恒星相合****:行星或恒星合月以及行星之间、行星与恒星相合都是指视赤经相合而言。行星在天球上运行的路线以及四颗亮恒星(毕宿五、轩辕十四、角宿一和心宿二)都很接近黄道,因而月球18.6年交点运动周期内有机会掩蔽它们。

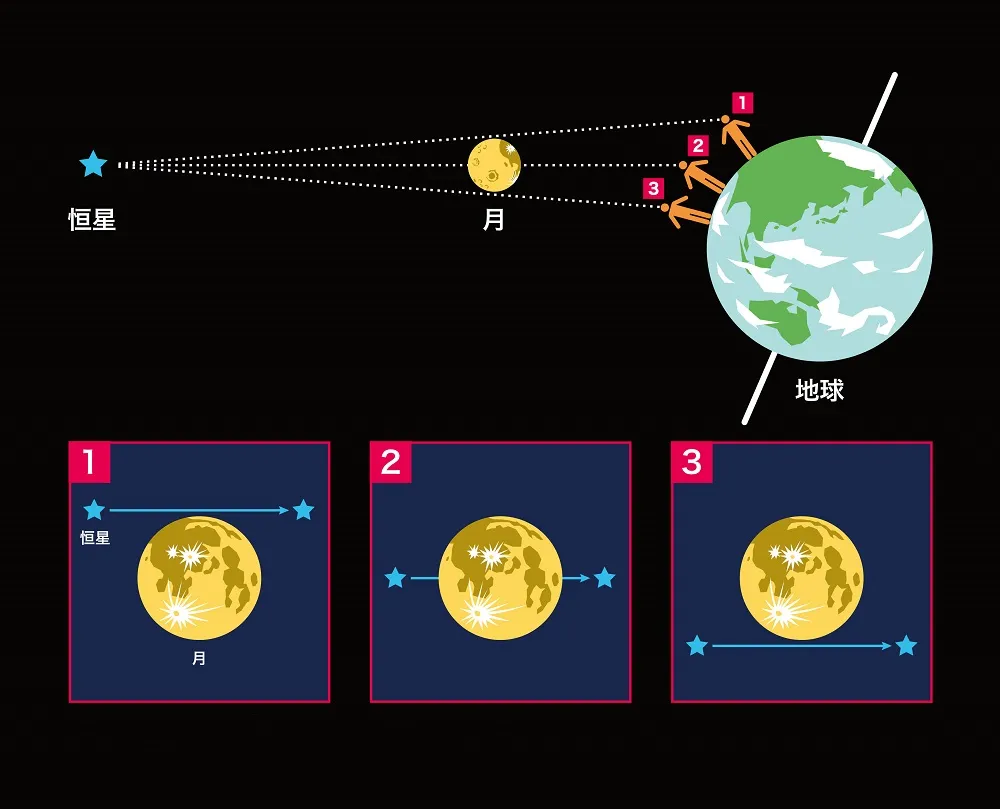

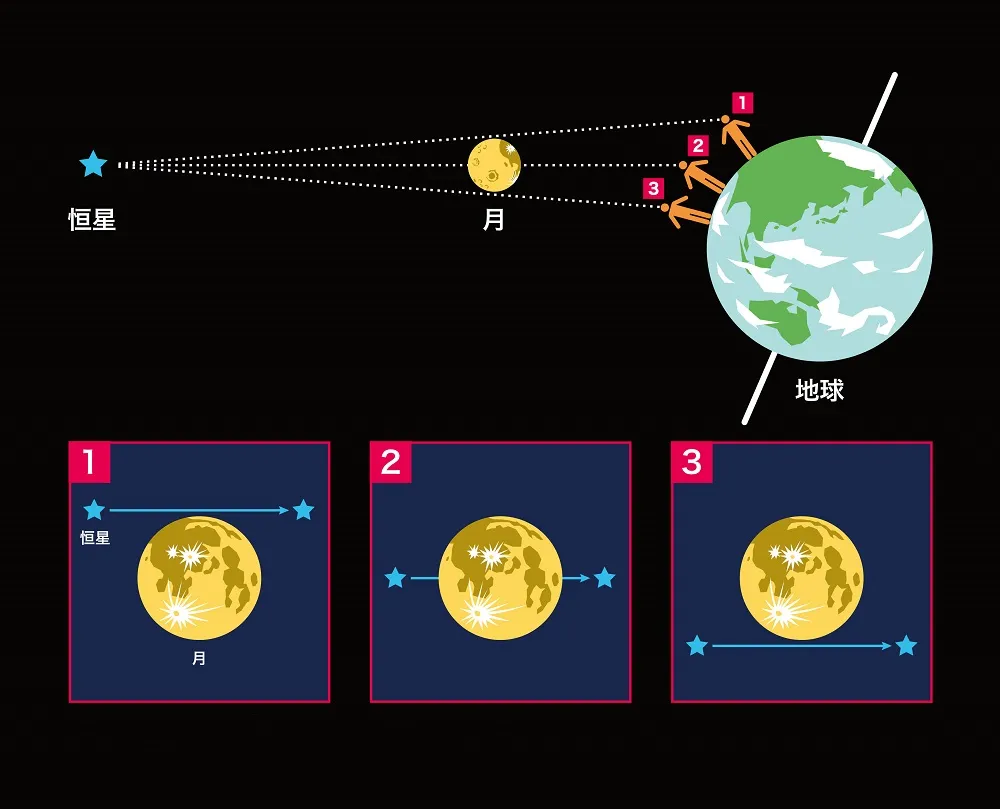

月掩星:月球在天空中每月移动一周,每小时约东移半度多,相当于月球的视角直径。月球移动时常将恒星和行星掩蔽起来,这种现象称为月掩星。观测月掩星可以测定观测者的地理坐标、研究双星、测定太阳视差及月球位置等,是业余天文学家感兴趣的观测项目之一。专业天文学家亦需要仰赖月掩射电源来求出射电源的准确位置。

阴历是按月球的月相周期来安排的历法,它的一年有12个朔望月,约354或355日。主要根据月球绕地球运行一周时间为一个月,称为朔望月,大约29.530588日,大月有30日、小月有29日。

月相是月球环绕地球公转时,地球、月球、太阳之相对位置的变化,地球上的观测者从不同角度看到月球被太阳照亮的部分,造成月相盈亏圆缺之变化。月相盈亏周期平均是29.530588日,历法中之朔望月源于此。

朔、蛾眉月、上弦、盈凸月、望、亏凸月、下弦,残月分别是月球视黄经超过太阳视黄经0、45、90、135、180、225、270、315度的时刻。

月龄是指从新月为起始,在一个朔望月周期内,出现各种月相所经历的天数。月龄的数值通常用带一位小数的数字表示,比如月龄7.4是上弦月,月龄14.8是满月,月龄22.2是下弦月。因此月龄和阴历是有关连的,只不过阴历只显示朔望月每日的整数,而月龄是计算月相所经历的天数,为求更加准确,很多时会显示至小数后一个位(甚至几个位)。如果知道确实的月龄,便能推算出当时月球大致的形状、出没时刻及所在方位。

合日和冲日:外行星或小行星视黄经与太阳视黄经相同的时候称为合日,相差180度的时候叫做冲日。内行星(水星和金星)的合日有上合和下合之分,上合是行星在太阳之后,即太阳在内行星与地球之间,下合是行星在太阳之前,即行星在太阳与地球之间,上合的时候,行星是顺行,即行星由西向东移动,下合时是逆行,即行星由东向西移动。行星相邻两次合日(或冲日)的平均间隔称为会和周期,根据行星的平均运动得出行星的会和周期如下:

水星 115.88日 土 星 378.09日

金星 583.92日 天王星 369.66日

火星 779.94日 海王星 367.48日

木星 398.88日 冥王星 366.72日

由于轨道偏心率和摄动的影响,实际间隔与会和周期有一定的差异。

留:由于地球和行星绕日运动时运行速度和相对位置的不同,行星在天空的视运动有时顺行(自西向东),有时逆行。顺行和逆行之间有一个时刻行星看来是停留不动的,这叫做留。顺行而留,留后逆行叫做顺留;逆行而留,留后顺行叫做逆留。内行星发生在上合日以后,外行星发生在冲日以后。

东大距和西大距:外行星对太阳的角距可以为任何数值,在180度时为冲日。而内行星由于轨道是在地球轨道内侧,所以从地球上看,它们对太阳的角距不能超过某种限度,并且没有冲日现象。内行星在太阳之东(或西)的最大角距称为东(或西)大距。水星在下合日前后约20天达东大距或西大距,由于水星轨道偏心率比较大,最大角距变化在18度28度之间。金星在下合日前后70天左右达东西大距,角距约为46度48度。内行星发生的天象其循环总是这样:下合-留-西大距-上合-东大距-留-下合。

金星最亮:从地球看金星,也像月球一样有盈亏晦明现象。金星约在下合日前后36天,或东大距之后西大距之前35天为最亮。金星的会合周期约为584天,所以它的最亮日期有时全年都没有,有时一年有两次。

关于金星的亮度计算采用下列公式计算:

m=-4.47+5lgrΔ+0.0103i+0.000057i²+0.00000013i³,2.2<i<163.6;

0.98+5lgrΔ-0.0102i,163.6<i<170.2。

i以“度”为单位,r、Δ以“天文单位”为单位。

位相角采用下列公式计算:

设L与B表示其日心的、l与b表示其地心的黄经与黄纬,θ表示太阳的黄经,且将其黄纬略而不计。设在太阳一地球一行星三点所组成的平面三角形内,以σ表示地球所在的角,σ’表示太阳所在的角,则

cosσ=cos(θ-l)cosb

cosσ’=-cos(θ-L)cosB

i=180-(σ-σ’)

σ角是地面观测者所看的行星对于太阳的距角,常小于直角;σ’角在一或二象限内,按其余弦的符号而决定。

方照:对外行星而言,行星视黄经超过太阳视黄经90度和270度时为方照,在太阳以东90度时称为东方照,在太阳以西90度时为西方照。

距角:是自地球看行星与太阳之间的角度,从太阳向东或向西计算,由0°至180°,但由于行星轨道与黄道有一定的倾斜,行星合日和冲日时,距角不一定恰好是0°或180°。

距角E是用下式计算:

cosE=(R²+△²-r²)/2R△

其中R和r分别是地球和行星的日心向径,△是行星的地心距离。

过近日点和过远日点****:假使不考虑摄动影响,行星的轨道为一椭圆,而太阳在其焦点上,行星在轨道上离太阳最近的一点,称为近日点,最远的一点称为远日点。所列过近日点和过远日点日期是行星向径为极小或极大的日期,也就是已经考虑摄动的影响,这与由平均轨道根数近日点黄经等于0度或180度的日期稍有不同。

行星纬度最南最北****:是日心黄纬最南、最北的时刻,最北时黄纬为正,最南时黄纬为负。

预报的时间同时适用于所有东八时区(UTC+08:00)的地方,包括:中国、蒙古、菲律宾、新加坡、马来西亚及文莱。

参考资料:

1、《中国天文年历》科学出版社

2、李广宇、张培瑜著《PMOE2003行星历表框架》,《紫金山天文台台刊》第22卷,3~4期(2003年12月)

3、有趣天文奇观

每月天象预报资料,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!

https://interesting-sky.china-vo.org/category/year/