数据来源:中国科学院紫金山天文台

资料整理:杨旸、高良超、ZY-LunarCrater

时刻系东经120度标准时(北京时间)

2025年2月4日,国际天文学联合会发布小行星命名公告,中国物理学家何泽慧院士、地质学家张伯生院士、古代神话传说四大凶兽之一“梼杌”获得命名。其中“梼杌”是第三颗以中国神话命名的海王星外天体(Trans-Neptunian object,TNO),另两个是共工和共卫一(相柳)、烛龙。

天象包括行星天象(合日、冲日、凌日、大距、行星最小角距、地球过远近日点、升降交点、纬度最南最北,以及行星相合、行星合恒星等),月相,月球过远近地点、月掩行星和恒星,变星,日月食,二分二至,彗星,流星雨,月闪等诸多天文事件。

花朝,指农历二月十五日。农历乙巳年二月十五的望发生于2025年3月14日14时55分。

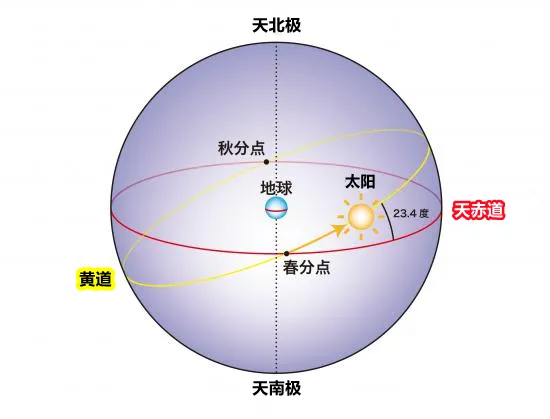

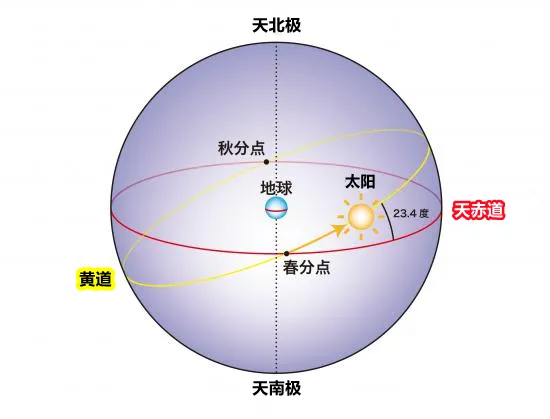

2025年3月20日17时01分春分,此时太阳光直射赤道,之后太阳开始直射北半球,是季节轮替的一个重要里程。

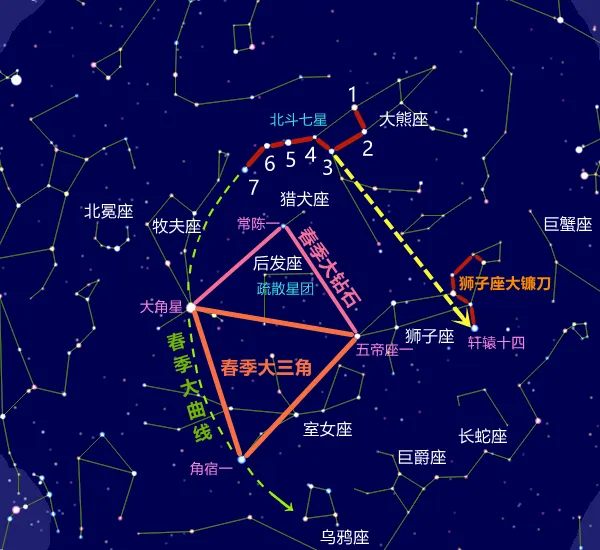

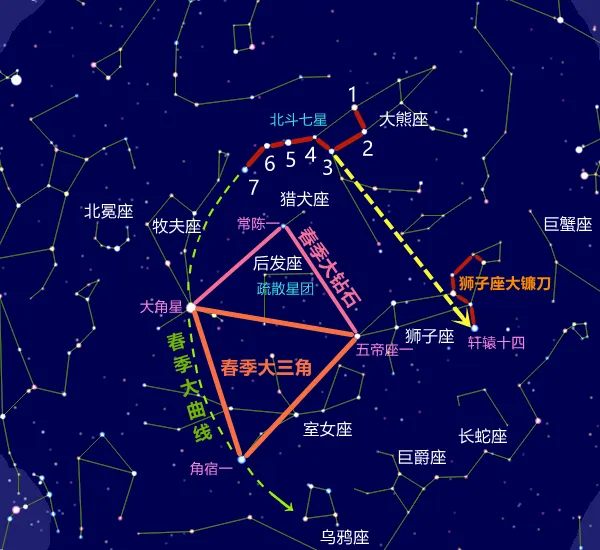

3月份入夜后,木星与火星见于天顶;上半月金星与水星见于西方附近低空,8日水星东大距;下半月金星日出前见于东偏北附近低空。我们在星空下介绍北极星时,一般会以北斗七星及仙后座作为指标来确认,3月份晚间19时至20时前后,可同时见这两组指标星座分列于北极星的左侧(仙后座),及右侧(北斗七星),有兴趣的民众可于夜间20时前后找寻辨认之。3月虽已入春,但在上半夜的星空中,亮星云集的冬季星座依然是令人注目的区域。3月份起夏季银河会将在凌晨2-3时自东至东南方升起,开始进入了拍摄季节,喜爱拍摄夏季银河东升的公众请留意。

春季认星歌(捕鱼歌)

春风送暖学认星,北斗高悬柄指东,

斗口两星指北极,找到北极方向清。

狮子横卧春夜空,轩辕十四一等星,

牧夫大角沿斗柄,星光点点照航程。

(取自台北市立天文科学教育馆)

太阳系天体动态

太阳: 由宝瓶座运行至双鱼座。3日九九。5日16时07分惊蛰,20日17时01分春分。

水星: 在双鱼座,15日留(视赤经00.50h)之前顺行,之后逆行。8日东大距,日没后可见于西方低空,25日下合,接近太阳不易看见。视星等-1.1→+5.4→+3.2等,视直径6.0″→11.2″。

金星: 在双鱼座逆行。上半月日没后可见于西方低空,下半月接近太阳不易看见。视星等-4.8→-4.1→-4.2→-4.1→-4.3等,视直径48.8″→59.5″→57.4″。

火星: 在双子座顺行。日没后可见于东方,上下半月约于凌晨3、2时没入于西北地平。视星等-0.3→+0.4等,视直径10.9″→8.3″。

木星: 在金牛座顺行。3日东方照。上下半月分别于日没后见于天顶、西方附近天空,于凌晨0-1时、夜晚23-0时没入西偏北地平。视星等-2.3→-2.1等,视直径39.6″→36.2″。

土星: 在宝瓶座顺行。12日合,在太阳背后不易见。视星等+1.1→+1.2等,视直径15.7″。

天王星: 由白羊座移至金牛座,顺行。日没后可见于西方。视星等+5.8等,视直径3.6″→3.5″。

海王星: 在双鱼座顺行。20日合,在太阳背后不易见。视星等+8.0等,视直径2.2″。

明亮彗星

Magnitude au: 2025/3/1

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS 12.8

Magnitude au: 2025/3/15

323P/SOHO 8.7

Tsuchinshan是“紫金山”的威妥玛拼音。

在彗星的正式编号中,位于“/”之前的字母分别为:“P”表示周期彗星,“C”表示非周期彗星,“I”表示星际天体(无论是彗星或是小行星),“D”表示已无法找到或已解体的彗星,“X”表示无法准确计算彗星轨道(通常适用于历史上较早发现的彗星),最后“A”表示误认为彗星的小行星。

推荐天象

2025/3/1 龙抬头

农历二月二,龙抬头。天上的“龙角星”(即角宿一和角宿二)从东方地平线上升起。古代中国人根据日月星辰的运行轨迹和位置,把黄道附近的星象划分为二十八个区域,称为“二十八宿”。又按照东、南、西、北四个方向划分为四大组,称为“四象”,每组各有七个星宿。由东方苍龙、南方朱雀、西方白虎、北方玄武各七宿组成。

东方苍龙七宿分别叫做“角、亢、氐、房、心、尾、箕”,七宿组成一个完整的龙形星象。其中角宿代表龙角,亢宿代表龙的咽喉,氐宿代表龙的前爪,心宿代表龙的心脏,尾宿和箕宿代表龙尾。仲春(惊蛰至春分间),角宿(角宿一和角宿二)就从东方地平线上出现了,这时整个苍龙的身子还隐没在地平线以下,只是角宿初露,故称“龙抬头”。仲春而抬头,仲夏而飞天,仲秋而潜渊。古人把仲春时苍龙七宿在东方地平线上崭露头角称为“见龙在田”(即为“龙抬头”),龙抬头在农耕文化中标示阳气自地底而出,雨水增多,万物生机盎然,春耕由此开始了。

2025/3/1 水星合月 ★

2025年3月1日12:02水星合月(视赤经23h46m57s),地心所见水星在月球以北0.39度的地方。可于3月1日傍晚,在天空完全变暗之前还剩45分钟的时间段,朝西边视野开阔的天空看。首先映入眼帘的是金星。因为非常明亮,所以很容易找到。在金星下方,稍微左侧有蛾眉月和水星。因为月亮的月龄是1.4,肉眼很难找到,需要借助双筒望远镜。水星在月球右下角约1.8度远的地方,因为亮度是-1.0等,所以比细月更容易看吧。请在下沉之前找到它。

2025/3/2 金星合月 ★★★

2025年3月2日07:19金星合月(视赤经0h28m55s),地心所见金星在月球以北6.39度的地方。傍晚朝正西方向看,明亮耀眼的金星映入眼帘。月龄2.4的蛾眉月,在金星的左侧。间隔约6.4度,相距很远。金星正以本月21日的下合为目标,一口气降低高度。因为下个月看不到这一对的接近,所以这个月是最后一次了。

2025/3/4 月掩左更二

3月4日20时前后,月掩左更二(白羊座μ星,5.7等,hid 12640),恒星由月球暗缘掩入。可用小型天文望远镜追踪观测。

白羊座μ星在中国星官系统中属于西方白虎七宿中娄宿星官左更第二星,因此被称为左更二。左更二是一个位于白羊座的恒星系统,包括一个光谱联星系统以及第三颗伴星。距离地球约338光年。

现象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩始 16:44:05.2 28.51526 -27.43279

掩甚 18:49:14.8 79.95051 10.49157

掩终 20:54:26.5 139.35731 12.25579

掩星时长87分54秒,掩带宽3527.7公里

R399 = mu Arietis = 左更二

2025/3/5 坤神星掩星(薄明)☆

小行星在背景星空中移动时,有时会遮掩远方的恒星,这种现象就是小行星掩星。北京时间2025年3月5日(星期三)清晨6时05分左右,推定直径约146.9公里、0.06角秒,视星等13.8等主带小行星坤神星(106)Dione掩人马座11.7等恒星UCAC4 328?126367(J2000.0坐标:赤经α18h03m22.594s,赤纬δ-24°26’05.62”),最长见掩时长6.2秒,减光(亮度下降)2.3等,距离太阳73度。中国西藏、云南、贵州、广西、广东、香港及澳门地区可见。须提前熟悉观测目标,使用指向定位良好的赤道仪,并配合口径20公分(8吋)以上天文望远镜计时观测,误差勿超过0.5秒。掩星爱好者不妨挑战看看。

掩星详情:https://www.bedekkingen.vvs.be/predictions/asteroids2025/PDF/A25_03035.pdf

2025/3/5 惊蛰 ★

2025年3月5日16时07分16秒是二十四节气中的第三个节气——惊蛰,太阳到达地心视黄经345度。惊蛰标志着仲春时节的开始。

精确的节气时刻请参阅紫金山天文台编算出版的《2025年中国天文年历》或《十年袖珍月历 2025-2034年》。

公历日期 时刻 节气 候次 年候次 干支 太阳视黄经 候应 二十四番花信风

2025/03/05 16:07:16 惊蛰 初候 7候 癸酉 345° 一候 桃始华 十三番 桃花

2025/03/10 16:04:38 惊蛰 次候 8候 戊寅 350° 二候 仓庚鸣 十四番 棠梨

2025/03/15 16:23:24 惊蛰 末候 9候 癸未 355° 三候 鹰化为鸩 十五番 蔷薇

2025/3/5 月掩昴星团内多颗亮星 ★★

有时,星云物质中会同时形成一群新的恒星,它们之间还具有物理性质相关联,这样的一群恒星就是星团。在银河系内已发现一千多个疏散星团。疏散星团有时也被称为“银河星团”。有些疏散星团很年轻,与星云在一起,例如昴宿星团(拼音:mǎo xiù xīng tuán)。

在中国民间,昴宿星团被认为是天宫中七仙女的化身,所以又常被称为七姊妹星团。在2025年3月5日夜晚21时至深夜的西方天空,月球将依次遮掩七姊妹星团的多颗亮星(至于掩多少颗恒星,视乎不同的见掩地区)。最好选择空气质量好、灯光影响少的地方,利用口径10公分(4英寸)以上的天文望远镜,可拍摄6等星甚至更暗的掩星现象。

月掩昴宿增九(金牛座16号星,5.5等,昴宿星团的一部分),恒星由月球暗缘掩入。

月掩昴宿一(金牛座17号星,3.7等,昴宿星团的一部分),恒星由月球暗缘掩入。

月掩昴宿二(金牛座19号星,4.3等,昴宿星团的一部分),恒星由月球暗缘掩入。

月掩昴宿四(金牛座20号星,3.9等,昴宿星团的一部分),恒星由月球暗缘掩入。

月掩昴宿三(金牛座21号星,5.8等,昴宿星团的一部分),恒星由月球暗缘掩入。

昴宿星团(M45)是一个移动星团。由于天文观测时所看见的移动天体位置都是实时位置,并非J2000.0,采用J now就能够即时对照附近恒星的实时位置,用于内置盖亚星表的天文望远镜。观测人员需要对月掩星现象准确计时,精度达至几分之一秒的观测较有科学价值,尤其是可以用来增加月球地形的测量精度。对月掩星进行光度测量还可以发现一些平时难以用望远镜分解的密近双星,非常具有科学价值。

现象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩始 18:58:56.3 -6.9749 12.92224

掩甚 20:50:48.5 42.17059 60.38506

掩终 22:42:36.0 144.58802 39.46877

掩星时长67分32秒,掩带宽4410公里

Pleiades = 昴宿星团 = 七姊妹星团

2025/3/6 蒭藁增二极大(米拉变星原型,2.0~10.1等,周期332日)

日暮前后,天空中鲸鱼座的心脏位置,长周期变星蒭藁增二 (拼音:chú gǎo zēng èr)亮度达到极大。

鲸鱼座ο星(希腊字母“ο”读作“奥密克戎”),中国古代称之为蒭藁增二,是人们最早发现的变星,是天文学家大卫·法比利萨斯在1596年8月3日开始一系列的观测之后被发现的(至少也是第一次被注意到)。可它后来逐渐变暗,两个月后就再也看不见了。直到1619年2月,人们才再次发现它。以后,它又逐渐变暗,几个月后就在茫茫星空中消失了。又过了60年,天文学家总算搞清楚了,原来它是颗周期为332天的变星。其实这332天也只是个平均数,它的变光周期根本就不固定,最短时可到310天,而最长时又达355天。它可真不愧是颗“奇异之星”。

蒭藁增二变星亮度变化范围从2等到10等,周期为11个月,是天空中最明亮的周期变星。当它增亮时,用肉眼或双筒望远镜就能看见。它是一颗红巨星,约有太阳的300倍大。亮度受到周期胀缩而有明显的改变。是1596年第一颗确认的变星,是长周期变星的原型,这类变星称为鲸鱼座o型米拉变星,是最大的一群变星。

2025/3/6 木星合月 ★★

2025年3月6日19:31木星合月(视赤经4h45m25s),地心所见木星在月球以南5.55度的地方。20点左右仰望正西方向,可以看到天空中央有个月龄6.5、5小时后上弦的月亮。因为辉面比为0.48,所以几乎是半个月。木星在其左下方,间隔约5.3度。木星的左下方还有金牛座的一等星毕宿五,和木星的间隔约5.7度,3个天体几乎等间隔排列。可一起观赏。

历史上的3月8日:中国吉林1976年目击陨石雨事件

1976年3月8日下午3时许,中国吉林省吉林市北部降落下一次规模很大的陨石雨,在约500平方公里区域共落下总重2700千克以上的陨石碎块,最大的一块“吉林一号”陨石落在了吉林市永吉县桦皮厂镇靠山村十社,重1770千克,深入地下6.5米,地面坑径2.1米,震起的土浪高达数十米,土块飞溅到百米之外,还升起了一个高达50多米的蘑菇云状烟柱。陨石陨落的城市居民高达一万多户人家,并且陨落时间发生在白天,居然不伤一人一畜,堪称世界目击陨落历史的奇迹。

经测定,吉林陨石的母体原是太阳系火星与木星之间小行星带中的一颗具有46亿岁高龄的小行星,直径约400公里。大约在八百万年前,在运行时和其它星体相撞,发生了一次大爆裂,脱离出小行星带而落到地球表面。据科学分析,吉林陨石属于橄榄石,即古铜辉石球粒陨石。它由近四十种矿物组成,含有十八种元素,是极为珍贵的宇宙样品。

2025/3/8 水星东大距 ★★

2025年3月8日14时09分水星东大距,与太阳的距角18.2度,视星等-0.2等,视直径7.3″。可在日落50分钟后的西方天空观看,首先映入眼帘的是非常明亮的金星。水星就在金星的左下方。与今年7月4日发生的水星东大距(与太阳的距角25.9度,视星等+0.5等,视直径8.1″)一样,是个好条件,所以请利用这个机会挑战寻找水星。

2025/3/9 司理星冲日 ★

2025年3月9日小行星司理星冲日,11等,位于狮子座,整夜可见。

司理星(24 Themis)是被发现的第24颗小行星,在小行星带中是较大的一颗,它也是司理星族成员中最大的。它于1853年4月5日被意大利天文学家安尼巴莱·德·加斯帕里斯发现。司理星的平均直径约198公里,公转周期为2022.524天。之后被命名为泰美斯,这是希腊神话自然法则中拟人化的神,以维持神间的秩序。

在2009年10月7日,使用NASA的红外线望远镜证实这颗小行星的表面有水冰存在,它的表面完全被冰覆盖住。当这些冰升华之后,表面下的冰可能就会补充上来。在表面上还检测到有机化合物,包括多环芳香烃、CH₂和CH₃。

司理星族

司理星族(英语:Themis family)是平山清次在主带外侧部分发现的小行星族(有相似轨道要素小行星),介于火星和木星轨道之间,与太阳的平均距离是3.13天文单位,是成员较多的一个小行星族。它有一个被明确定义的核心,较大的小行星区域周围被许多较小的小行星环绕着。核心群包括在1853年4月5日被意大利天文学家安尼巴莱·德·加斯帕里斯发现的司理星(之后以它为名)。

司理星族的小行星共享下列的轨道要素:

半长轴介于3.08AU和3.24AU

轨道离心率在0.09到0.22

轨道倾角小于3°

司理星族是规模最大和动力学识别上动态最长的小行星族,由C-型小行星组成,成分被认为与碳质球粒陨石相似。

2025/3/9 火星合月 + 北河三合月 ★★

2025年3月9日08:27火星合月(视赤经7h19m56s),地心所见火星在月球以南1.67度的地方。19:45北河三合月(视赤经7h46m53s),地心所见北河三在月球以北1.99度的地方。

19点左右请仰望东南天空。有月龄9.4的圆润的月亮。在月球右上角5.4度远的地方,有一颗-0.1等红色发光的火星。上个月接近的时候是-0.8等,所以很暗了。火星正在远离地球。

2025/3/10 波女星冲日 ★

2025年3月10日小行星波女星冲日,11.9等,位于狮子座,整夜可见。

波女星(92 Undina)是位于小行星带中比较大的小行星之一,它由美籍德国天文学家基士扬·亨利·弗里德里希·彼得斯于1867年7月7日在汉密尔顿学院天文台被发现。波女星的平均直径为126.4公里,质量为2.1×10¹⁸千克,公转周期为2081.086天。这颗小行星的轨道距离太阳大约3.1天文单位。波神星的名称由来是欧洲古代传说的水女神温蒂妮。

2025/3/10 托洛洛星掩星

小行星在背景星空中移动时,有时会遮掩远方的恒星,这种现象就是小行星掩星。北京时间2025年3月10日(星期一)晚上22时10分左右,推定直径约45.6公里、0.03角秒,视星等15.8等主带小行星托洛洛(2326)Tololo掩双子座10.7等恒星TYC 0757?02244?1(J2000.0坐标:赤经α07h03m43.370s,赤纬δ+12°39’22.16”),最长见掩时长4.9秒,减光(亮度下降)5.1等,距离月球26度、87%被照亮。须提前熟悉观测目标,使用指向定位良好的赤道仪,并配合口径20公分(8吋)以上天文望远镜计时观测,误差勿超过0.5秒。掩带经过泰国,老挝,越南,中国(广西、湖南、江西北部、浙江北部及上海地区),韩国南部,日本北部可见。对小行星掩星有兴趣者,不妨挑战看看。

掩星详情:https://www.bedekkingen.vvs.be/predictions/asteroids2025/PDF/A25_03176.pdf

2025/3/12 土星合日(接近太阳,不可见)

合日指的是行星朝着和太阳相同的方向。2025年3月12日18:29土星合日(视黄经352°05’48”),地心所见土星在太阳以南2.1度,视星等+1.1等,视直径15.7″。如果从地球北极上空俯瞰太阳系,此时将看到地球、太阳、土星依次排列在一条直线上,就是土星合日(土星与太阳相合)。因为是合日,土星在太阳背后,所以暂时无法观测。此后一段时间,土星就可以在黎明前的东方看到了。然后不断远离太阳,直到9月21日迎来土星冲日。

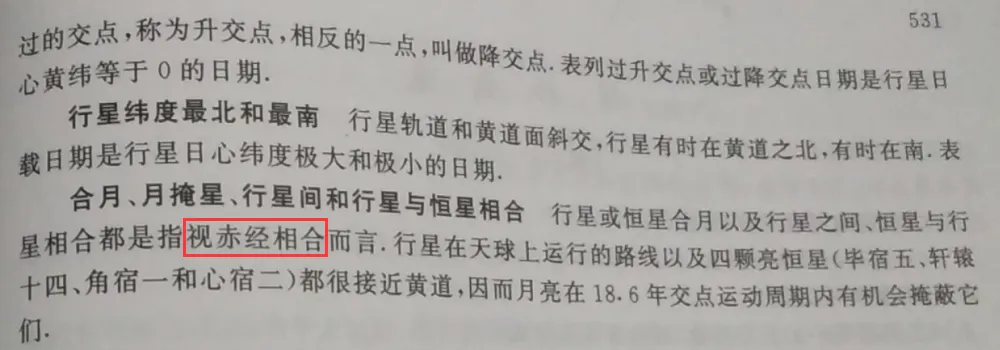

“合”是两星赤经或黄经同度。有两种情况:(1)凡称行星合月或合恒星或合他行星,皆指地心视赤经相合而言。(2)惟行星合日(行星与太阳相合)则用地心视黄经,冲亦如之。内行星(即水星、金星)合日有上下之分,“上合”乃行星位于太阳后方,即太阳居地球与行星之间;“下合”乃行星位于太阳前方,即行星居太阳与地球之间。行星与太阳黄经相合时,地心所见行星与太阳的黄纬差如果是正数,就是在太阳的北面;如果是负数就是在太阳的南面。(因为合日时行星靠近太阳,所以暂时无法观测。)

2025/3/12、13 水星和金星接近 ★

从3月12日到13日,水星和金星靠近。日落50分钟后,可以看到非常明亮发光的金星在西边低空。水星在金星的左侧。两天体的间隔12日为5.5度,13日为5.6度,几乎没有差别。水星的亮度12日为0.5等,13日为0.8等。虽然觉得很明亮,但天空是昏影(即日没后到天黑这段时间的黄昏,天文学称为昏影)状态,肉眼可能很难看到,所以准备好双筒望远镜比较好吧。

说行星合行星=两星接近,如果不求精密,这是可以的。但要精密计算,两星相合与“最小角距”的意义便不能混淆。例如2025年3月9日18:51水星合金星(视赤经0h22m52s),地心所见水星在金星以南6.35度的地方,此时两星视赤经经度相同,但不是最接近(最小角距)的时间。公众最有兴趣的其实是“最小角距”(appulse)。但最小角距在世界各地所见时刻及距离是不相同的。

2025/3/13 月掩灵台一

3月13日傍晚19时前后,月掩灵台一(狮子座χ星,4.6等 ),掩始现象:恒星由月球暗缘掩入。我国广东、海南、福建及台湾地区可见。

现象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩始 18:40:34.3 102.71703 18.40819

掩甚 20:55:35.0 155.62804 -3.54516

掩终 23:10:32.4 -148.06668 -37.27035

掩星时长94分09秒,掩带宽3543公里

R1609 = chi Leonis = 灵台一

2025/3/13 花神星冲日 ★

2025年3月13日小行星花神星冲日,9.6等,位于狮子座,整夜可见。

花神星(8 Flora)是一颗大型小行星,平均直径达到140公里,是小行星带中的天体之一。花神星是第八颗被人类发现的小行星,由英国天文学家约翰·罗素·欣德于1847年10月18日发现,这是他发现的第二颗小行星。 他发现的第一颗小行星是虹神星(7 Iris)。

花神星的光谱指出表面由硅酸盐的混合物(包括辉石和橄榄石)和镍、铁金属构成。花神星和家族中的成员都是L球粒陨石来源的良好后选者。这类陨石占了撞击地球陨石总数的38%。花神星是花神星族小行星的母体,而且显然是族群中最大的成员,占有家族总质量的80%。然而,形成家族的冲击显然相当巨大,而且大多数的碎片是靠引力才能聚集在一起。

花神星族

花神星族(英语:Flora family)是小行星带中的一个很大的小行星族,光谱上属于S-型小行星,其起源和星族成员数量迄今仍不清楚,据估计主带中的4%-5%都属于这个星族。

2025/3/14 矩尺座γ流星雨极大期(ZHR~6)

矩尺座γ流星雨(gamma Normids,00118 GNO)是一群弱流星雨,通常在2月25日至3月28日活跃。每年的3月13-15日达到高峰,观察的最佳时间是午夜之后。不过因这群流星雨数量很少,平均ZHR只有6以下,几乎与偶发流星没两样,而且流星本身并不亮,平均在3等以下,只能以望远镜或录影的方式进行观察,更重要的是,矩尺座的位置非常南边,受到大气层的影响,北半球可以看见的流星数量会比纬度较南或南半球的地区更少。今年极大期接近满月,受月光影响,条件很差。

矩尺座(Norma)是南半天球的一个天区面积很小的星座,位于南三角座以北、天坛座和豺狼座之间,在中国长江以南地区,才有可能完整观测到该星座。

2025/3/14 花朝

花朝指农历二月十五日。农历乙巳年二月十五的望发生于2025年3月14日14时55分。

1948年上海春明书店印行《作文成语辞典》

2025/3/14 月全食(夏威夷、南北美洲)

与日食不同,月食的时刻在世界各地都是一样的。2025年3月14日月全食,半影食始11时55.7分,初亏13时09.3分,食既14时25.6分,食甚14时58.8分,生光15时31.9分,复圆16时48.2分,半影食终18时01.9分,最大食分=1.183(紫金山天文台)。这次月食,在亚洲东部、大洋洲东部、太平洋、北美洲、南美洲、大西洋、欧洲、非洲西部、北冰洋、南极洲部分区域可以看到。在美洲大陆上观看迎接月全食的红铜色的月亮吧。

2025/3/14 涟神星掩星(绝好条件)★

小行星在背景星空中移动时,有时会遮掩远方的恒星,这种现象就是小行星掩星。北京时间2025年3月14日(星期五)晚上20时30分左右,推定直径约84.6公里、0.04角秒,视星等14.6等主带小行星涟神星(213)Lilaea掩金牛座9.6等恒星TYC 1270?00625?1(J2000.0坐标:赤经α04h37m40.599s,赤纬δ+18°23’12.54”),最长见掩时长3.9秒,减光(亮度下降)5.0等,距离月球106度、100%被照亮。须提前熟悉观测目标,使用指向定位良好的赤道仪,并配合口径20公分(8吋)以上天文望远镜计时观测,误差勿超过0.5秒。掩带经过印度、孟加拉国、缅甸、中国(云南、广西、广东、福建及台湾地区)。对小行星掩星有兴趣者,不妨挑战看看。

掩星详情:https://www.bedekkingen.vvs.be/predictions/asteroids2025/PDF/A25_03057.pdf

其他小行星掩星预报,可浏览国际掩星计时协会-东亚分会(IOTA/EA)网站:https://www.perc.it-chiba.ac.jp/iota-ea/wp/asteroidal-occultation-prediction-2025/

2025/3/16 月掩进贤增九

3月16日凌晨1时前后,月掩进贤增九(室女座25,5.9等),掩终现象:恒星由月球暗缘出现。中国(除西藏、云南、海南)可见。请提前熟悉被掩恒星。利用口径10公分(4英寸)以上的天文望远镜,可拍摄6等星甚至更暗的掩星现象。

现象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩始 23:13:15.3 65.31355 51.56787

掩甚 01:20:08.4 130.83038 20.95577

掩终 03:27:09.2 174.58335 -4.72133

掩星时长91分53秒,掩带宽3974公里

R1807 = 25 Virginis = 进贤增九

2025/3/17 纺神星冲日 ★

2025年3月17日小行星纺神星冲日,11.4等,位于室女座,整夜可见。

纺神星(97 Klotho)是小行星带的一颗小行星。于1868年2月17日被恩斯特·威廉·坦佩尔发现。它是一个M-型小行星,反照率很低。纺神星的平均直径为82.8公里,质量为5.9×10¹⁷千克,公转周期为1592.030天。纺神星的名字来自希腊神话中的命运女神克洛托。

2025/3/20 海王星合日(接近太阳,不可见)

2025年3月20日07:25海王星合日(视黄经359°36’08”),地心所见海王星在太阳以南1.4度的地方,视星等+8.0等,视直径2.2″,海王星在太阳背后,不可见。

2025/3/20 春分 ★

2025年3月20日17:01春分,太阳过天赤道,进入北半球。春分这天太阳光直射点到达黄经0°(春分点)。春分过后,太阳直射点继续由赤道向北半球推移,北半球各地开始昼长夜短,即一天之内白昼开始长于黑夜。春分前后可于日落后1~2小时的西方天空看见黄道光。

公历日期 时刻 节气 候次 年候次 干支 太阳视黄经 候应 二十四番花信风

2025/03/20 17:01:29 春分 初候 10候 戊子 0° 一候 玄鸟至 十六番 海棠

2025/03/25 17:57:24 春分 次候 11候 癸巳 5° 二候 雷乃发声 十七番 梨花

2025/03/30 19:12:13 春分 末候 12候 戊戌 10° 三候 始电 十八番 木兰

2025/3/21 月掩心宿三(中国东北、朝鲜、日本)

3月21日凌晨4时前后,月掩心宿三(天蝎座τ星,2.8等),掩终现象:恒星由月球暗缘复出。仅中国东北(内蒙古东北部、黑龙江、吉林、辽宁北部)、朝鲜、日本可见。

现象 北京时间 地理经度 地理纬度

掩始 02:51:29.2 113.13405 56.77941

掩甚 03:56:14.3 151.17450 60.30242

掩终 05:01:3.1 173.59111 44.47533

R2383 = tau Scorpii = 心宿三

2025/3/23 金星下合日(接近太阳,不可见)

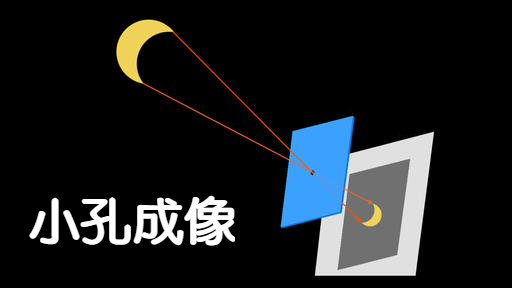

2025年3月23日09:07金星下合日(视黄经2°39’06”),地心所见金星在太阳以北9.3度的地方,视星等-4.2等,视直径1.0’。金星下合日是指地球、金星、太阳按此顺序排列在一条直线上。此时从地球上看到的金星与太阳同方向。但实际上金星和太阳并不是看起来重叠的,由于金星公转轨道平面与地球公转轨道平面成3.4度的倾角,因此金星在三者大约成一条直线的时候,通常会从太阳上方或下方掠过。只有当地球太阳连线与金星太阳连线夹角小于0.25°(太阳视直径的一半)时,金星从太阳面通过,就会发生罕见的金星凌日。

金星凌日以两次凌日为一组,间隔8年,但是两组之间的间隔却有100多年。2004年之前的最后一组金星凌日发生在1874年12月和1882年12月。21世纪的首组金星凌日发生在2004年6月8日和2012年6月6日。下一组是2117年和2125年。间隔105年。

2025/3/23 司曲星冲日 ★

2025年3月23日小行星司曲星冲日,10.1等,位于室女座,整夜可见。

司曲星(18 Melpomene)是太阳系中比较大且明亮的小行星,于1852年6月24日被英国天文学家约翰·罗素·欣德发现。它被归类为S-型小行星。司曲星的平均直径约140.6公里,质量为2.9×10¹⁸千克,公转周期为1270.552天。司曲星的名字来自希腊神话中的缪斯悲剧女神墨尔波墨涅。

2025/3/24 土星环第一次消失(接近太阳,观测困难)

意大利天文学家伽利略·伽利莱(Galileo Galilei)于1610年7月30日利用自制的望远镜,首次发现了土星环,并称其为“耳朵”。土星环的直径约27万公里(A环),而土星环的厚度只有几十米。因此,当来到从正侧面看土星环的位置时,环似乎消失了,被称为“土星环消失”。“土星环消失”大约每15年发生一次,这相当于土星公转周期30年的一半。

2025年3月24日3时,土星环第一次消失(地心所见土星环倾角0度)。由于3月12日土星合日,所以看起来离太阳很近,很遗憾,很难观测到。

2025/3/25 昏神星冲日 ★

2025年3月25日小行星昏神星冲日,11.6等,位于室女座,整夜可见。

昏神星(48 Doris)是小行星带中的天体之一。是第48颗被人类发现的小行星,由德裔法国画家和天文学家赫尔曼·迈尔·萨洛蒙·戈尔德施密特(他起初是一名画家,但在听了一位著名的法国数学家、天文学家于尔班·让·约瑟夫·勒威耶的讲座后转向了天文学)于1857年9月19日在巴黎的阳台上发现。昏神星是一个形状极不规则的天体,平均直径约221.8公里(约278×142公里的椭球体),质量为1.1×10¹⁹千克,公转周期为2003.453天。昏神星以希腊神话的水仙女多里斯命名。

2025/3/25 水星下合日(接近太阳,不可见)

2025年3月25日03:48水星下合日(视黄经4°24’56”),地心所见水星在太阳以北3.6度,视星等+4.9等,视直径11.0″。由于椭圆形的轨道,3天后,2025年3月28日13:16水星最近地球(距离地球0.5968天文单位)。

2025/3/26 谷神星过远日点(接近太阳,不可见)

2025年3月26日,矮行星谷神星在其轨道上离太阳最远,距离太阳2.99天文单位,位于宝瓶座。然而实际上,谷神星的轨道非常接近圆形。在近日点和远日点之间,它与太阳的距离只有大约17.2%的变化。这意味着远日点和近日点之间从太阳接收的热量和光量的差异非常小。

2025/3/28 司音星冲日 ★

2025年3月28日小行星司音星冲日,11.1等,位于室女座,整夜可见。

司音星(60 Echo)是小行星带中的天体之一。是第60颗被人类发现的小行星,由美国天文学家、工程师詹姆斯·弗格森于1860年9月14日在美国海军天文台发现。是由以硅质为主组成的S-型小行星,比较大。司音星的平均直径为60.2公里,质量为2.3×10¹⁷千克,公转周期为1353.002天。司音星以希腊神话的厄科命名。

2025/3/29 日偏食(北大西洋、欧洲)

2025年3月29日日偏食,偏食始16时50分42秒,食甚18时47分26秒,偏食终20时43分45秒,最大食分=0.938(紫金山天文台)。这次日食,在北美洲东北部、南美洲极东北部、大西洋北部、非洲西北部、欧洲(除东南部)、亚洲极西北部、北冰洋部分区域可以看到。

2025/3/31 鸟神星冲日 ★

2025年3月31日矮行星鸟神星冲日,位于宝瓶座,在夜晚的大部分时间里可见。在它接近地球的时候,鸟神星距离我们大约51.82天文单位的地方,亮度约为17.1等。

鸟神星(136472 Makemake)是从地球上看柯伊伯带中第二亮的冰矮行星,仅次于冥王星。鸟神星的平均直径约1430公里,直径大约是冥王星的四分之三。这颗矮行星绕太阳一周大约需要305个地球年。从这么远的地方我们看不到鸟神星表面的太多细节,但它确实呈现出红褐色,类似于冥王星。科学家们在它的表面探测到了冻结的甲烷和乙烷,而托林物质可能是鸟神星可见光谱呈红色的原因。

2008年6月11日,国际天文学联合会将鸟神星列入类冥天体的候选者名单内。类冥天体是海王星轨道外的矮行星的专属分类,当时只有冥王星和阋神星属于这个分类。2008年7月,鸟神星正式被列为类冥天体。

鸟卫一

2015年4月,美国国家航空航天局(NASA)的哈勃太空望远镜第三代广域照相机观测到一颗又小又黑的天体,经过数据分析之后,在2016年4月26日通过小行星中心正式宣布这一发现。这颗卫星暂时命名为S/2015(136472)1,昵称为mk2,尚无正式中文名,按照卫星命名习惯推定中文名称为“鸟卫一”。此卫星距离鸟神星约2万1000公里,估计直径约175公里。初步的观测表明它的反照率与木炭类似,是一颗极暗的星体,亮度比鸟神星暗1300多倍。一种理论认为卫星的引力太小,在被太阳照射时难以避免挥发性冰的流失,使得内部的黑暗物质露出。美国西南研究院这项研究中主导图像数据分析团队的亚历克斯·帕克(Alex Parker)指出,卫星的轨道似乎以边缘对准地球。这使得它更难被侦测到,因为它经常会被鸟神星的光芒覆盖,再加上它的黑暗表面,使之前的观测都无法发现它。这颗卫星的发现对于鸟神星的研究有巨大帮助,证实鸟神星与冥王星的相似度高于之前的预期。通过测量卫星的轨道,天文学家可以计算出该系统的质量,并洞察其演化。

各地见月掩星时间表

根据ELP2000-82/HIP依巴谷星表恒星视位置预报2025年3月月掩星情况。主要包括掩始、掩终的东八区(北京时)时刻,掩始掩终时刻的位置角(P,V分别由月面北点和最高点向东计量)和行星中心高度h及日出日落等。

详细天象

2025/03/01 农历二月二,龙抬头,“龙角星”(即角宿一和角宿二)从东方地平线上升起

2025/03/01 03:39 土星合月,土星在月球以南1.46度(瞬时中天经度:-101.3587675)

2025/03/01 12:02 水星合月,水星在月球以北0.39度(瞬时中天经度:137.0430355)

2025/03/01 16:44 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

2025/03/01 17:07 海王星合月,海王星在月球以南1.59度(瞬时中天经度:63.32527705)

2025/03/01 17:08 月球过天赤道,进入北半球

2025/03/01 17:48 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

2025/03/02 05:21 月球过近地点(36万1964公里,视直径33.0′)

2025/03/02 07:19 金星合月,金星在月球以北6.39度(瞬时中天经度:-142.4596094)

2025/03/02 20h 水星过天赤道,进入北半球

2025/03/02 21:25 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

2025/03/03 鲸鱼座R星极大(7.2~14.0等,周期166日)

2025/03/03 00h 48P/Johnson詹森彗星通过近日点(周期6.5年)

2025/03/03 02:19 木星东方照,视星等-2.3等,视直径39.4″

2025/03/03 14:27 海王星合水星,海王星在水星以南2.17度

2025/03/03 20:11 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

2025/03/04 02:06 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

2025/03/04 04h P/2019 Y3 (Catalina)卡塔琳娜彗星通过近日点(周期5.2年)

2025/03/04 21:39 水星过近日点(距离太阳0.307天文单位)

2025/03/04 20h 月掩左更二(白羊座μ星,5.7等),恒星由月球暗缘掩入

2025/03/05 02:31 天秤座δ星氐宿增一极小(大陵五型食变星)

2025/03/05 11:58 天王星合月,天王星在月球以南4.84度(瞬时中天经度:-171.169205)

2025/03/05 14h C/2024 Q3 (PanSTARRS)泛星彗星通过近日点

2025/03/05 16:07 惊蛰,太阳视黄经345度

2025/03/05 16:40 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星)

2025/03/05 21h 月掩昴宿增九(金牛座16,5.5等,昴宿星团的一部分),恒星由月球暗缘掩入

2025/03/05 21h 月掩昴宿一(金牛座17,3.7等,昴宿星团的一部分),恒星由月球暗缘掩入

2025/03/05 21h 月掩昴宿二(金牛座19,4.3等,昴宿星团的一部分),恒星由月球暗缘掩入

2025/03/05 21h 月掩昴宿四(金牛座20,3.9等,昴宿星团的一部分),恒星由月球暗缘掩入

2025/03/05 21h 月掩昴宿三(金牛座21,5.8等,昴宿星团的一部分),恒星由月球暗缘掩入

2025/03/06 鲸鱼座ο星蒭藁增二极大(米拉变星原型,2.0~10.1等,周期332日)

2025/03/06 02h 229P/Gibbs吉布斯10号彗星通过近日点(周期7.8年)

2025/03/06 17:00 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

2025/03/06 19:31 木星合月,木星在月球以南5.55度(瞬时中天经度:94.21578613)

2025/03/07 00:32 上弦

2025/03/07 03:19 天琴座β星渐台二极小(EB原型)

2025/03/07 23:43 月球视赤纬最北(δ+28°43.0′)

2025/03/08 14:09 水星东大距,距角18.2度,视星等-0.2等,视直径7.3″

2025/03/08 20:51 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

2025/03/09 宝瓶座T星极大(米拉变星,7.0~14.2等,周期201日)

2025/03/09 06h 金星视赤纬最北(δ+11°10′)

2025/03/09 08:27 火星合月,火星在月球以南1.67度(瞬时中天经度:-63.75544217)

2025/03/09 18h 302P/Lemmon-PanSTARRS莱蒙-泛星2号彗星通过近日点(周期8.8年)

2025/03/09 18:51 水星合金星,水星在金星以南6.35度

2025/03/09 19:45 北河三合月,北河三在月球以北1.99度

2025/03/09 23h 火星日心黄纬最北(黄纬+1.8度)

2025/03/10 01:32 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

2025/03/10 08h P/2010 H2 (Vales)彗星通过近日点(周期7.5年)

2025/03/10 15h 496P/Hill希尔彗星通过近日点(周期15.1年)

2025/03/10 18h C/2024 L5 (ATLAS)阿特拉斯彗星通过近日点

2025/03/11 大熊座T星极大(米拉变星,6.6~13.5等,周期257日)

2025/03/11 04h C/2024 C2 (PanSTARRS)泛星彗星通过近日点(周期65.3年)

2025/03/12 02:04 天秤座δ星氐宿增一极小(大陵五型食变星)

2025/03/12 14:49 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南2.16度

2025/03/12 18:29 土星合日,土星在太阳以南2.1度,视星等+1.1等,视直径15.7″

2025/03/13 16h 金星日心黄纬最北(黄纬+3.4度)

2025/03/13 19h 月掩灵台一(狮子座χ星,4.6等),恒星由月球暗缘掩入

2025/03/14 矩尺座γ流星雨大期(ZHR~6)

2025/03/14 14:55 望(满月)

2025/03/14 14:59 月全食(夏威夷、南北美洲等),半影食始11时55.7分,初亏13时09.3分,食既14时25.6分,食甚14时58.8分,生光15时31.9分,复圆16时48.2分,半影食终18时01.9分,最大食分=1.183(紫金山天文台)

2025/03/14 15h 323P/SOHO 2号彗星通过近日点(周期4.2年)

2025/03/14 20:18 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

2025/03/15 02:03 月球过天赤道,进入南半球

2025/03/15 03h 水星日心黄纬最北(黄纬+7.0度)

2025/03/15 04:39 水星留(视赤经00.50h),转为逆行

2025/03/15 13h C/2024 T3 (PanSTARRS)泛星彗星通过近日点

2025/03/16 白羊座R星极大(米拉变星,7.1~14.3等,周期186日)

2025/03/16 00:59 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

2025/03/16 01h 月掩进贤增九(室女座25,5.9等),恒星由月球暗缘出现

2025/03/17 天鹅座RT星极大(米拉变星,6.0~13.1等,周期190日)

2025/03/17 04h 水星视赤纬最北(δ+6°51′)

2025/03/17 04:01 角宿一合月,角宿一在月球以北0.37度

2025/03/18 00:37 月球过远地点(40万5754公里,视直径29.4′)

2025/03/19 鹿豹座X星极大(米拉变星,7.4~14.2等,周期144日)

2025/03/19 01:37 天秤座δ星氐宿增一极小(大陵五型食变星)

2025/03/19 16h C/2024 W1 (PanSTARRS)泛星彗星通过近日点

2025/03/20 01:55 天琴座β星渐台二极小(EB原型)

2025/03/20 03h C/2024 J2 (Wierzchos)维兹乔斯彗星通过近日点

2025/03/20 07:25 海王星合日,海王星在太阳以南1.4度,视星等+8.0等,视直径2.2″

2025/03/20 17:01 春分,太阳视黄经0度,太阳过天赤道,进入北半球

2025/03/20 19:44 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

2025/03/21 00:40 心宿二合月,心宿二在月球以北0.49度

2025/03/21 04h 月掩心宿三(天蝎座τ星,2.8等),恒星由月球暗缘出现

2025/03/22 00:25 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

2025/03/22 14:37 月球视赤纬最南(δ-28°43.5′)

2025/03/22 19:29 下弦

2025/03/23 09:07 金星下合日,金星在太阳以北9.3度,视星等-4.2等,视直径1.0’

2025/03/23 21:56 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

2025/03/24 武仙座U星极大(米拉变星,6.4~13.4等,周期404日)

2025/03/24 03h 土星环第1次消失(地球所见土星环倾角0度),因距离太阳较近不易观察

2025/03/25 双鱼座R星极大(米拉变星,7.0~14.8等,周期346日)

2025/03/25 狐狸座R星极大(米拉变星,7.0~14.3等,周期137日)

2025/03/25 03:48 水星下合日,水星在太阳以北3.6度,视星等+4.9等,视直径11.0″

2025/03/25 17h 21P/Giacobini-Zinner贾可比尼-秦诺彗星通过近日点(周期6.5年)

2025/03/26 01:11 天秤座δ星氐宿增一极小(大陵五型食变星)

2025/03/26 13h 351P/Wiegert-PanSTARRS维格特-泛星彗星通过近日点(周期9.4年)

2025/03/26 18:45 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)

2025/03/26 19:10 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

2025/03/27 23:51 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

2025/03/28 波江座T星极大(米拉变星,7.2~13.2等,周期252日)

2025/03/28 10:08 海王星合水星,海王星在水星以南4.18度

2025/03/28 13:16 水星最近地球(距离地球0.5968天文单位)

2025/03/28 20:15 土星合月,土星在月球以南1.84度(瞬时中天经度:68.36028083)

2025/03/28 21:55 金星合月,金星在月球以北8.66度(瞬时中天经度:-38.81194022)

2025/03/29 03:53 月球过天赤道,进入北半球

2025/03/29 04:33 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

2025/03/29 04:37 水星合月,水星在月球以北2.36度

2025/03/29 05:35 海王星合月,海王星在月球以南1.70度(瞬时中天经度:-149.8872123)

2025/03/29 18:58 朔(日偏食,北大西洋、欧洲可见)

2025/03/30 13:25 月球过近地点(35万8128公里,视直径33.4′)

2025/03/30 14:08 土星合金星,土星在金星以南10.32度

2025/03/31 武仙座RS星极大(7.5~13.0等,周期218日)

说明

注1:凡称行星合月、恒星合月、行星合恒星、行星合行星,皆指地心视赤经相同;惟合日、冲日则用地心视黄经。

注2:瞬时中天经度是指行星合月与恒星合月、行星合恒星与行星合行星时,由北极向南极的同一地理经度都能同时看到它们相合时的瞬时中天(纬度不必考虑)。例如2025/3/6/19:31木星合月(视赤经合),地处东经94.2度经线上可以看到它们同时到达中天。中天即是当地的视子午线。详见紫金山天文台官方微信说明。

注3:部分天象(彗星、流星雨、变星等)由于误差原因,无法(也不可能)精确到分钟。

天象载太阳、月球和行星的动态以及其他天文现象,包括:

(1)行星的地心天象(冲日、合日、方照、留、内行星东西大距以及金星最亮、火星最近地球等)和日心天象(过近日点和远日点、纬度最北和最南、过升交点和过降交点等);

(2)日月食概况;

(3)朔、望、两弦,月球过近地点和远地点;

(4)月掩行星或掩四颗亮恒星(毕宿五即金牛座α星、轩辕十四即狮子座α星、角宿一即室女座α星、心宿二即天蝎座α星),行星合月,行星之间以及行星与五颗亮恒星(除上列四颗外,另加北河三即双子座β星)之间相合。掩星和合月如果距离合朔24h之内,即不列出,行星之间相合或行星与恒星相合如果距离太阳10°以内,也不列出。

名词解释

现把各种天象分别说明如下:

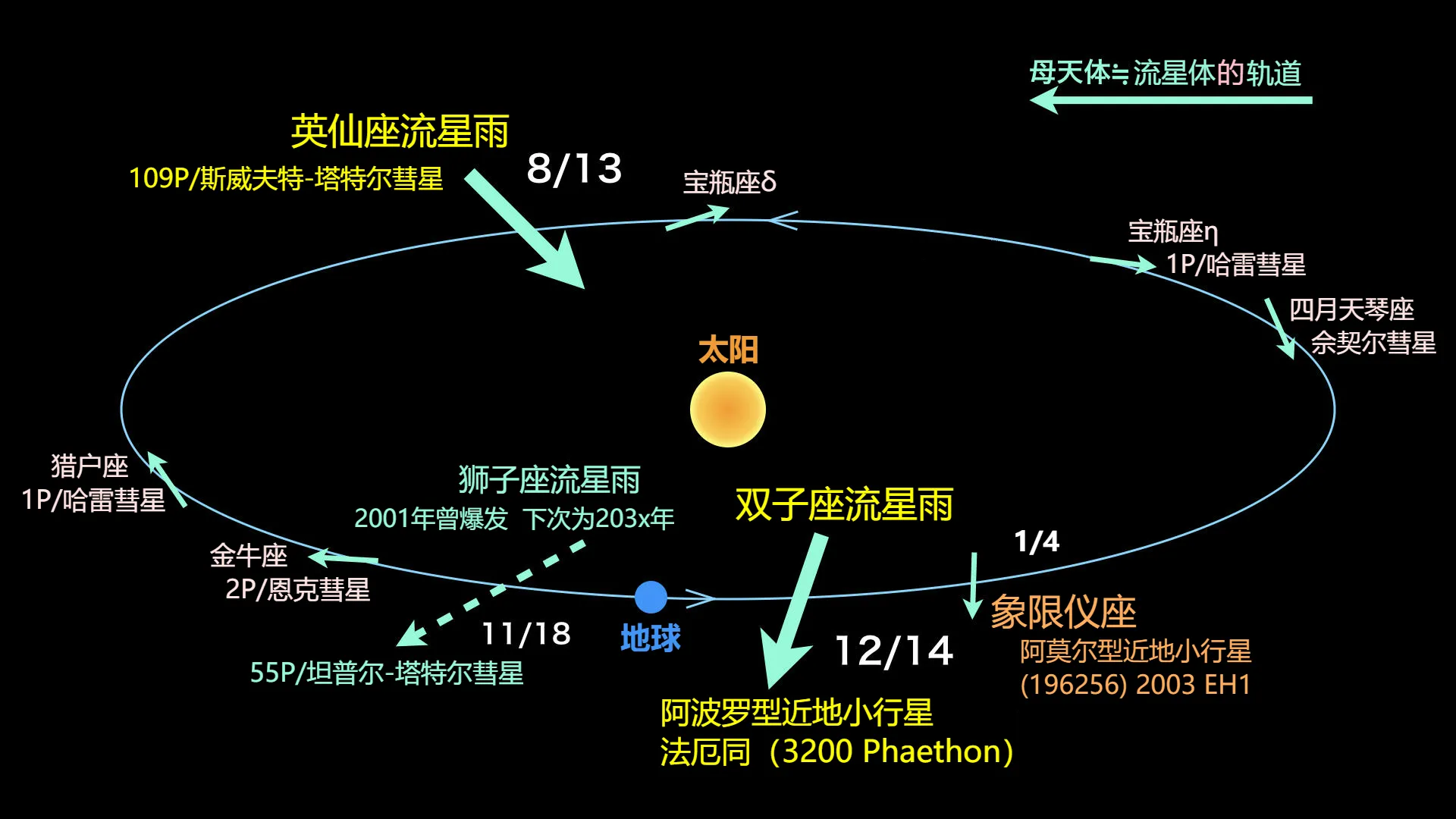

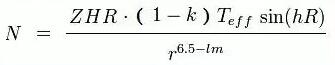

天顶每时出现率(Zenithal Hourly Rate,Rate:率,简称ZHR),是天文学专有名词。来自中国天文学会天文学名词审定委员会审定发布的天文学专有名词中文译名。假设辐射点位于仰角90度的天顶,在理想情况下,一个肉眼视力能够看到6.5等星的观测者可以看见的流星数量最多的流量值。实际能看见的会低于此一数值。

ZHR不应该翻译成“每小时天顶流星数”,国际流星组织(IMO)没有“ZHN=Zenith Hourly Number(天顶每小时流星数)”、“ZHF=Zenith Hourly flow quantity(每小时天顶流量)”这一类的词。维基百科和百度百科根据国际流星组织2017年12月21日上架的《2018流星雨日历》中文版开始,将ZHR的中文翻译为“天顶每时出现率”。开源的星空模拟软件Stellarium(虚拟天文馆)亦在最新的24.4版本中更新了zh_CN和zh_HK的翻译。

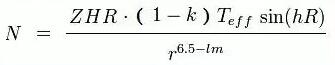

预报当地可见的流星数(Number),需按照下列公式计算:

其中,N为可见流星数目(颗);Teff为观测时长;K为云量遮盖率(百分比);lm为可见最暗星星的亮度(最佳条件为6.5等,实际需考虑当地光污染因素);hR为流星雨辐射点距地平线的仰角(地平高度);r为亮度指标,r值通常介于2.0(明亮)到3.5(暗淡)之间。

晨昏蒙影(台湾名:曙暮光):日出前和日没后由高空大气散射太阳光引起的天空发亮的现象称为晨昏蒙影;在日出前的叫做晨光,在日没后的叫做昏影。太阳中心在地平下6°时称为民用晨光始或民用昏影终,这时光线暗淡,需要人工照明。太阳中心在地平下18°时称为天文晨光始或天文昏影终,这时天空完全黑暗,可以看到目视最暗的星。

月相是月球环绕地球公转时,地球、月球、太阳之相对位置的变化,地球上的观测者从不同角度看到月球被太阳照亮的部分,造成月相盈亏圆缺之变化。月相盈亏周期平均是29.530588日,历法中之朔望月源于此。

朔、蛾眉月、上弦、盈凸月、望、亏凸月、下弦,残月分别是月球视黄经超过太阳视黄经0、45、90、135、180、225、270、315度的时刻。

阴历是按月球的月相周期来安排的历法,它的一年有12个朔望月,约354或355日。主要根据月球绕地球运行一周时间为一个月,称为朔望月,大约29.530588日,大月有30日、小月有29日。

月龄是指从新月为起始,在一个朔望月周期内,出现各种月相所经历的天数。月龄的数值通常用带一位小数的数字表示,比如月龄7.4是上弦月,月龄14.8是满月,月龄22.2是下弦月。因此月龄和阴历是有关连的,只不过阴历只显示朔望月每日的整数,而月龄是计算月相所经历的天数,为求更加准确,很多时会显示至小数后一个位(甚至几个位)。如果知道确实的月龄,便能推算出当时月球大致的形状、出没时刻及所在方位。

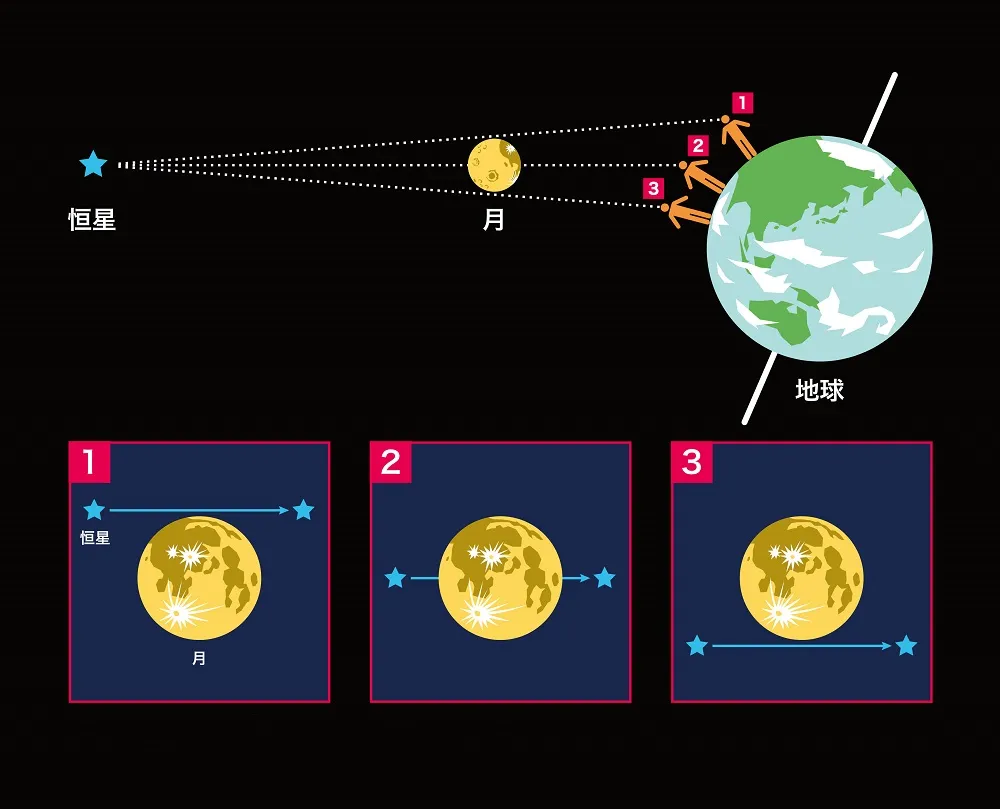

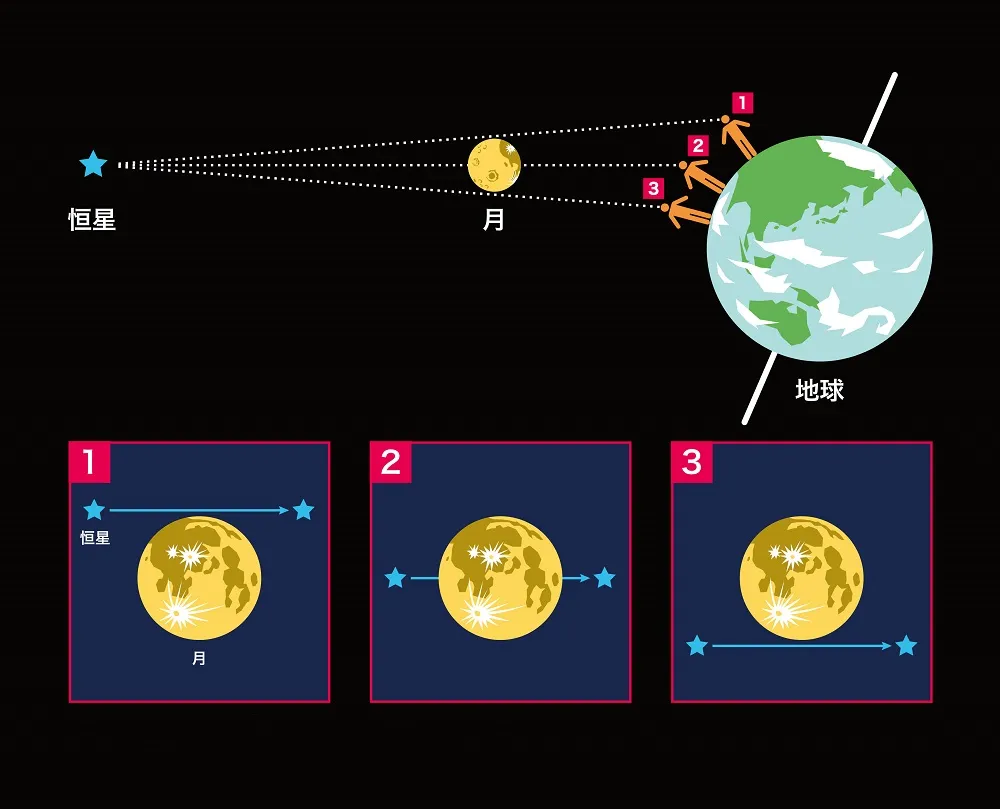

月掩星:月球在天空中每月移动一周,每小时约东移半度多,相当于月球的视角直径。月球移动时常将恒星和行星掩蔽起来,这种现象称为月掩星。观测月掩星可以测定观测者的地理坐标、研究双星、测定太阳视差及月球位置等,是业余天文学家感兴趣的观测项目之一。专业天文学家亦需要仰赖月掩射电源来求出射电源的准确位置。

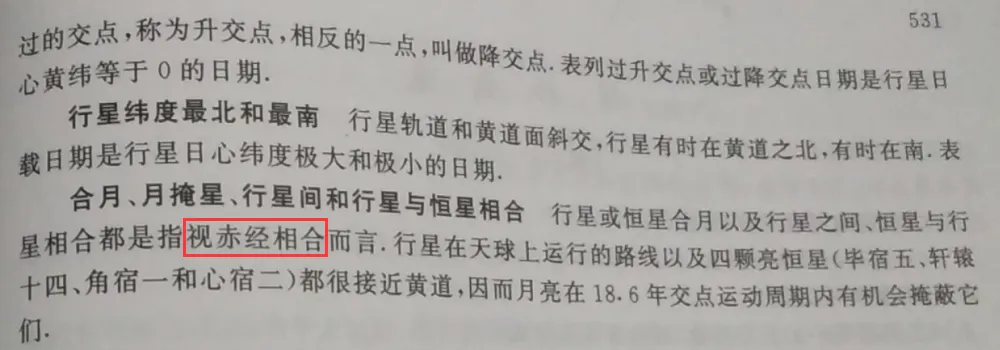

合月、月掩星、行星间和行星与恒星相合:行星或恒星合月以及行星之间、行星与恒星相合都是指视赤经相合而言。行星在天球上运行的路线以及四颗亮恒星(毕宿五、轩辕十四、角宿一和心宿二)都很接近黄道,因而月球18.6年交点运动周期内有机会掩蔽它们。

视赤经和视赤纬系以当天真春分点和真赤道为准,章动长周期项和短周期项以及行星光行差都以包括在内,但没有包括太阳引力场引起的光线偏转的影响。视位置由真位置加行星光行差改正得出,其关系式为

α视=α真-0.00577552×Δ×δα

δ视=δ真-0.00577552×Δ×δδ

其中Δ为行星的地心距,δα和δδ分别为赤经和赤纬的每日变化。

地心距为行星中心至地心的真距离,不包括光行差的影响。

合日和冲日:外行星或小行星视黄经与太阳视黄经相同的时候称为合日,相差180度的时候叫做冲日。内行星(水星和金星)的合日有上合和下合之分,上合是行星在太阳之后,即太阳在内行星与地球之间,下合是行星在太阳之前,即行星在太阳与地球之间,上合的时候,行星是顺行,即行星由西向东移动,下合时是逆行,即行星由东向西移动。行星相邻两次合日(或冲日)的平均间隔称为会和周期,根据行星的平均运动得出行星的会和周期如下:

水星 115.88日 土 星 378.09日

金星 583.92日 天王星 369.66日

火星 779.94日 海王星 367.48日

木星 398.88日 冥王星 366.72日

由于轨道偏心率和摄动的影响,实际间隔与会和周期有一定的差异。

留:由于地球和行星绕日运动时运行速度和相对位置的不同,行星在天空的视运动有时顺行(自西向东),有时逆行。顺行和逆行之间有一个时刻行星看来是停留不动的,这叫做留。顺行而留,留后逆行叫做顺留;逆行而留,留后顺行叫做逆留。内行星发生在上合日以后,外行星发生在冲日以后。

东大距和西大距:外行星对太阳的角距可以为任何数值,在180度时为冲日。而内行星由于轨道是在地球轨道内侧,所以从地球上看,它们对太阳的角距不能超过某种限度,并且没有冲日现象。内行星在太阳之东(或西)的最大角距称为东(或西)大距。水星在下合日前后约20天达东大距或西大距,由于水星轨道偏心率比较大,最大角距变化在18度~28度之间。金星在下合日前后70天左右达东西大距,角距约为46度~48度。内行星发生的天象其循环总是这样:下合-留-西大距-上合-东大距-留-下合。

方照:对外行星而言,行星视黄经超过太阳视黄经90度和270度时为方照,在太阳以东90度时称为东方照,在太阳以西90度时为西方照。

距角:是自地球看行星与太阳之间的角度,从太阳向东或向西计算,由0°至180°,但由于行星轨道与黄道有一定的倾斜,行星合日和冲日时,距角不一定恰好是0°或180°。

距角E是用下式计算:

cosE=(R²+△²-r²)/2R△

其中R和r分别是地球和行星的日心向径,△是行星的地心距离。

金星最亮:从地球看金星,也像月球一样有盈亏晦明现象。金星约在下合日前后36天,或东大距之后西大距之前35天为最亮。金星的会合周期约为584天,所以它的最亮日期有时全年都没有,有时一年有两次。

关于金星的亮度计算采用下列公式计算:

m=-4.47+5lgrΔ+0.0103i+0.000057i²+0.00000013i³,2.2<i<163.6;

0.98+5lgrΔ-0.0102i,163.6<i<170.2。

i以“度”为单位,r、Δ以“天文单位”为单位。

位相角采用下列公式计算:

设L与B表示其日心的、l与b表示其地心的黄经与黄纬,θ表示太阳的黄经,且将其黄纬略而不计。设在太阳一地球一行星三点所组成的平面三角形内,以σ表示地球所在的角,σ'表示太阳所在的角,则

cosσ=cos(θ-l)cosb

cosσ'=-cos(θ-L)cosB

i=180-(σ-σ')

σ角是地面观测者所看的行星对于太阳的距角,常小于直角;σ'角在一或二象限内,按其余弦的符号而决定。

火星最近地球:火星在一回合周期里,有一次距离地球最近,发生在冲日附近。2025年1月12日21时37分,火星最近地球。

过近日点和过远日点:假使不考虑摄动影响,行星的轨道为一椭圆,而太阳在其焦点上,行星在轨道上离太阳最近的一点,称为近日点,最远的一点称为远日点。所列过近日点和过远日点日期是行星向径为极小或极大的日期,也就是已经考虑摄动的影响,这与由平均轨道根数近日点黄经等于0度或180度的日期稍有不同。

行星纬度最南最北:是日心黄纬最南、最北的时刻,最北时黄纬为正,最南时黄纬为负。

仙后座RZ星(HIP 13133)是仙后座中的一颗恒星,以食变星闻名。学名为RZ Cassiopeiae(缩写为RZ Cas)。1906年被发现。它的变化周期仅为1.1953天。亮度在6.18等至7.72等之间变化。由于它的快速变暗和变亮变化以及可以用双筒望远镜轻松观察到其亮度,因此它在天文爱好者中很受欢迎!

仙后座RZ星在阁道一(仙后座ι星)附近。通过连接阁道三(仙后座δ星)和阁道二(仙后座ε星,是“W”最左边的恒星)而在仙后座ε星方向上以相同的长度寻找4.5等星就是仙后座ι星。一旦找到了仙后座ι,您就可以使用外部链接星图轻松找到仙后座RZ。它位于银经132.89、银纬9.07,其B1900.0坐标为赤经α2h39m54.1s、赤纬δ+69°9.07′49″。

预报的时间同时适用于所有东八时区(UTC+08:00)的地方,包括:中国、蒙古、菲律宾、新加坡、马来西亚、文莱、西澳大利亚。

参考资料

1、《2025年中国天文年历》科学出版社,ISBN: 9787030770585

2、《十年袖珍月历 2025-2034年》气象出版社,ISBN: 9787502981570

3、李广宇、张培瑜著《PMOE2003行星历表框架》,《紫金山天文台台刊》第22卷,3~4期(2003年12月)

4、《大众万年历 1901-2050年》1994年10月第2版,上海科学技术出版社

5、有趣天文奇观

2025年天象预报资料,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!http://interesting-sky.china-vo.org/categories/year/