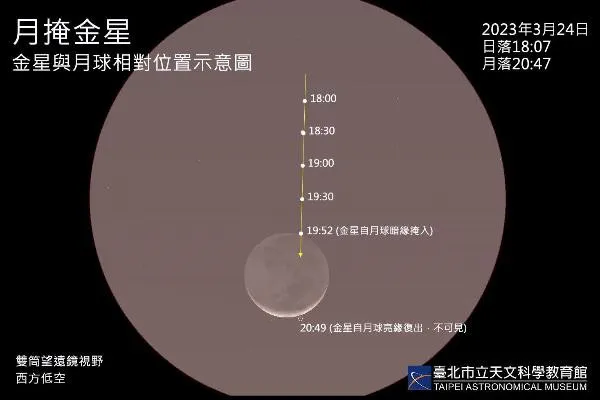

发布单位:台北市立天文科学教育馆

我们可以提出的最有趣问题之一是:生命是如何形成的?为了回答这个问题,科学家们回顾了生命的基本化学组成成分,包括水、碳基有机分子、硅酸盐等等。韦伯太空望远镜让我们得以一窥新生恒星周围的气体、冰粒和尘埃,并发现有机分子存在于其中。

韦伯的数据将改变我们对新形成恒星化学的理解,这是因为韦伯探测到原恒星MIRI 15398-3359周围有机分子的存在,该原恒星位于距离我们约500光年的Lupus 1分子云(也被称为B228)中。韦伯发现吸收特征,表明存在水、甲醇、氨和甲烷冰。此外还有乙醇和乙醛,以及一氧化碳和水蒸气。这些都是复杂的有机分子,可以结合形成生命的基石。

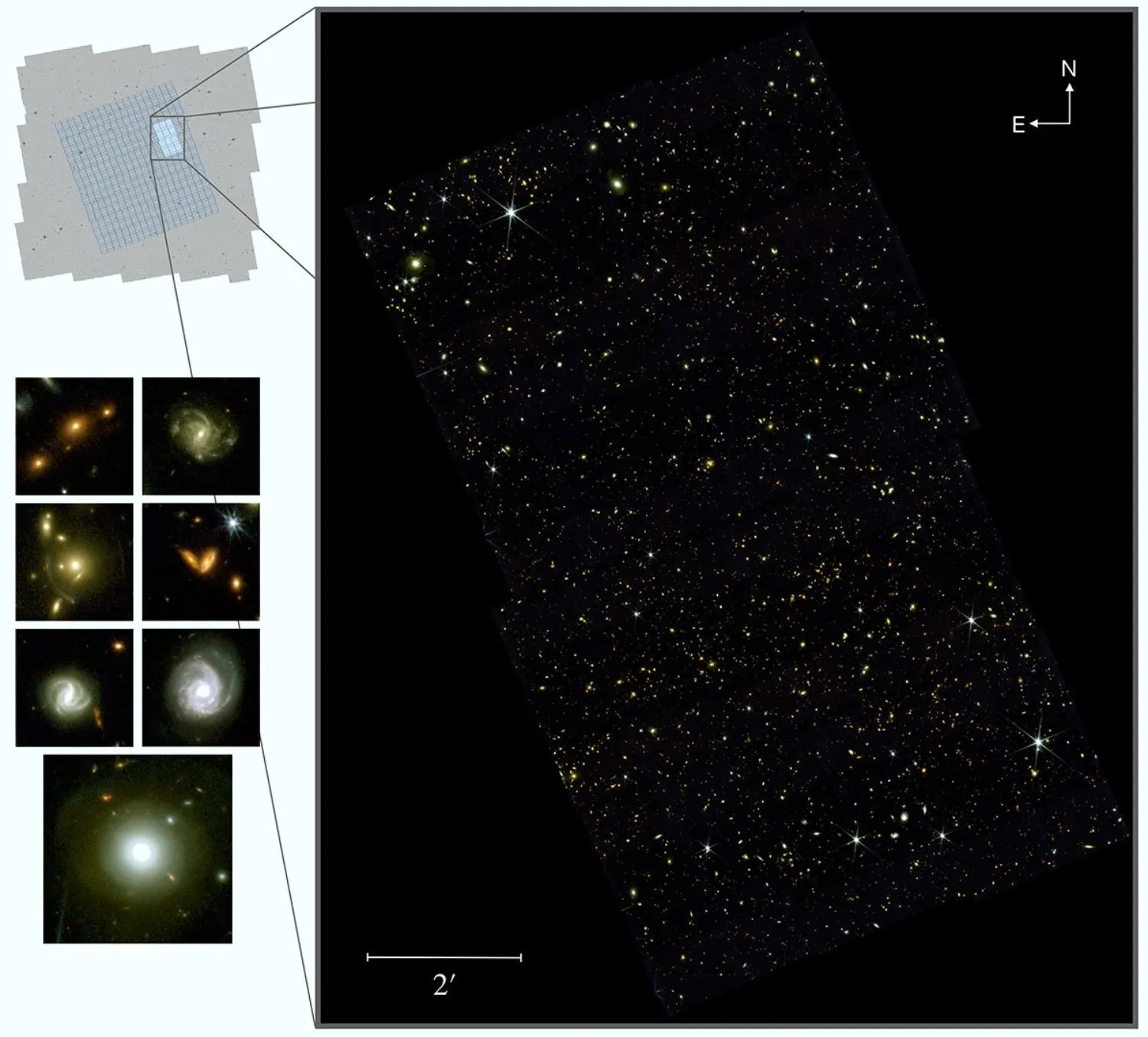

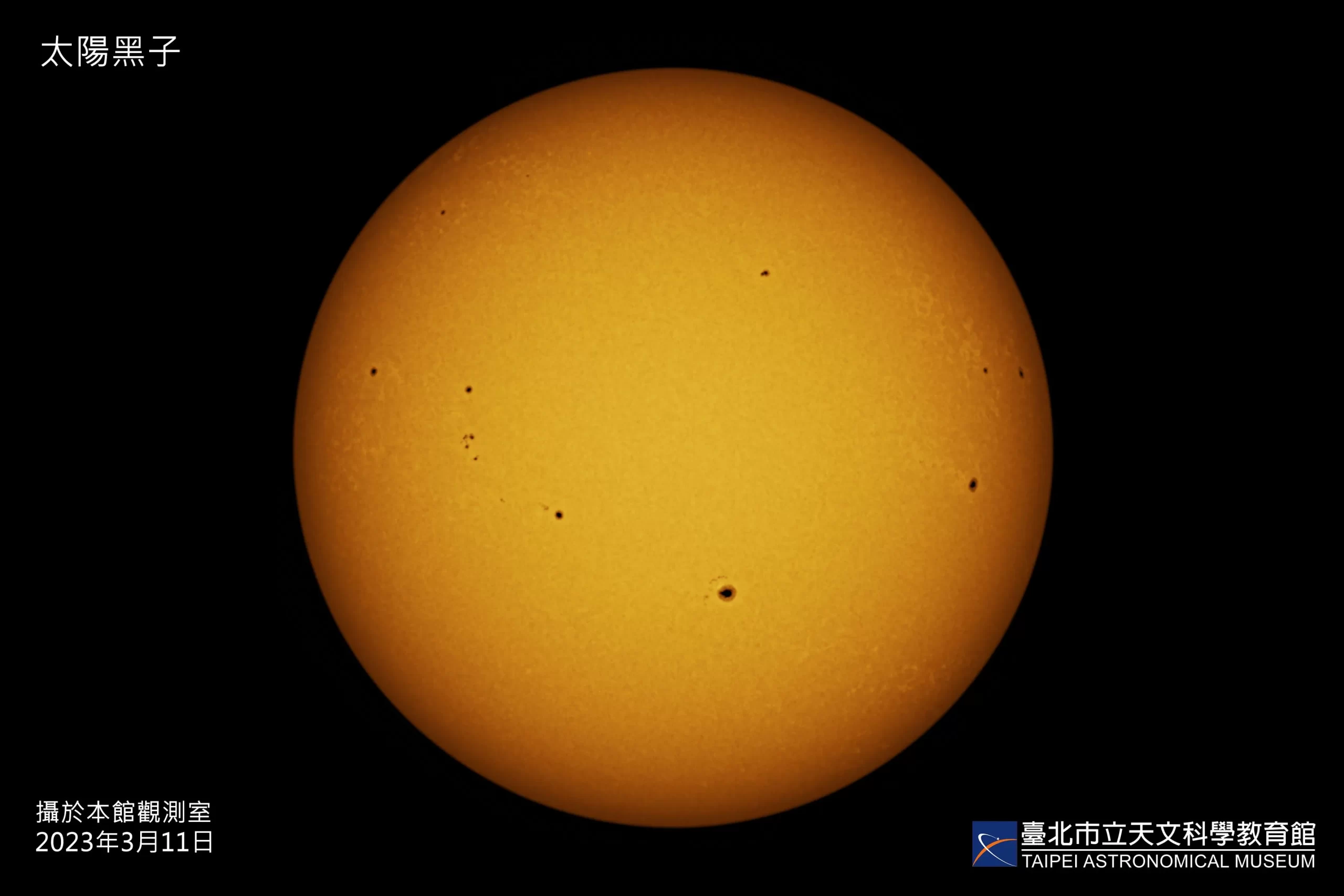

图说:韦伯太空望远镜 (JWST) 获得的原恒星(左上角的橙色区域;与本研究中的原恒星不同)假色图像。JWST使用红外仪器研究原恒星如何形成冰(蓝色)的化学成分。图片来源:NASA、ESA、CSA

使用其他分子追踪恒星活动

由于这是一颗新生的原恒星,它显示出双极喷流,韦伯也发现了铁、氖、硅和氢气等物质的发射谱线。MIRI 15398-3359像许多其他原恒星一样,仍在吸收其它的物质。

这不是天文学家第一次观测到生命化学物质的原始材料,其他气体和尘埃似乎也显示出这些复杂的化学物质,但是,韦伯的精美数据显示了更多的细节。

形成有机分子

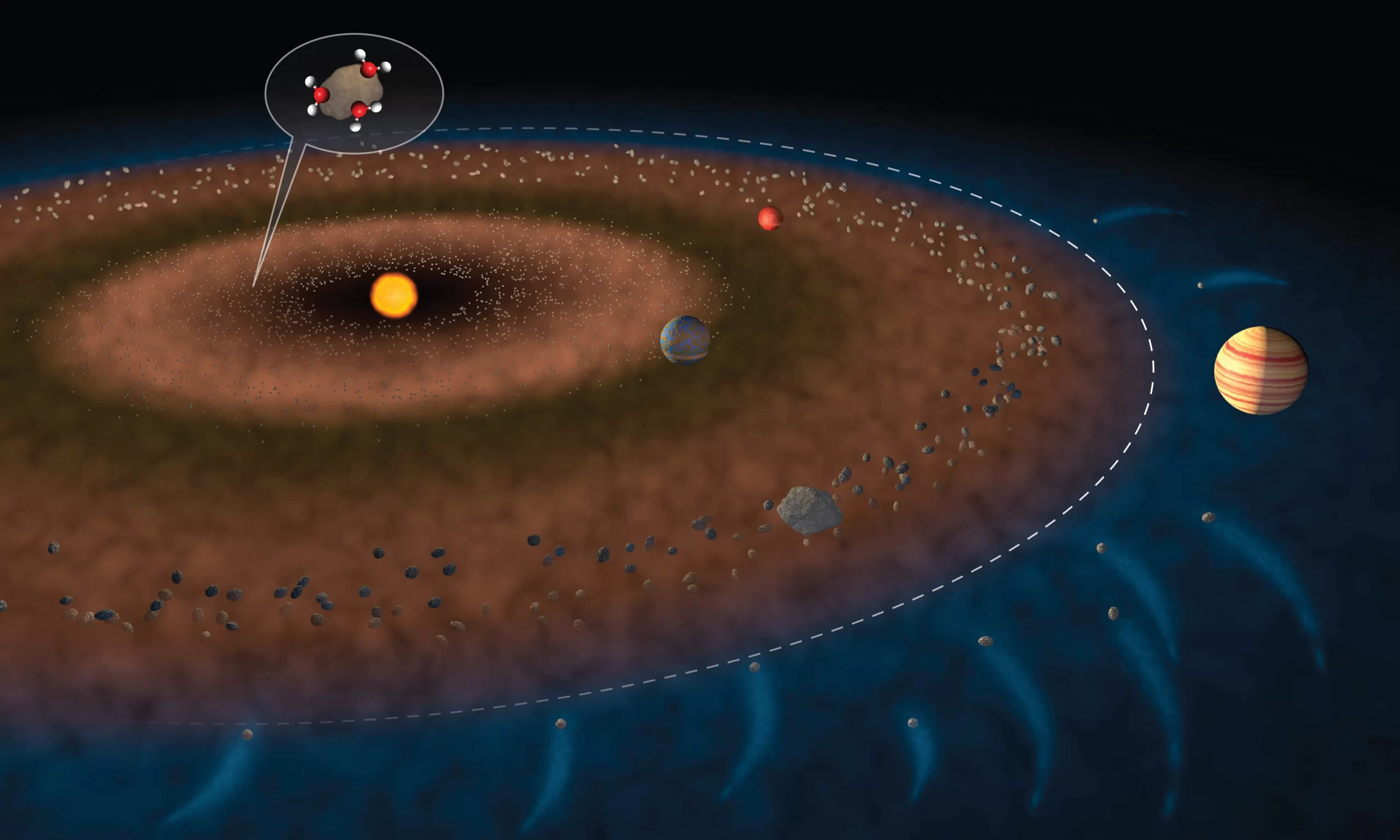

日本研究机构RIKEN的研究团队分析这颗新形成原恒星的韦伯数据,他们得出结论:这些复杂的有机分子在气体和尘埃中的冰粒表面形成,当原恒星加热这些分子时,它们就会离开冰粒,盘旋进入气体和尘埃 。

RIKEN的恒星与行星形成实验室的Yao-Lun Yang表示:我们希望获得这种形成途径的明确证据,而韦伯太空望远镜提供了这样的最佳机会。

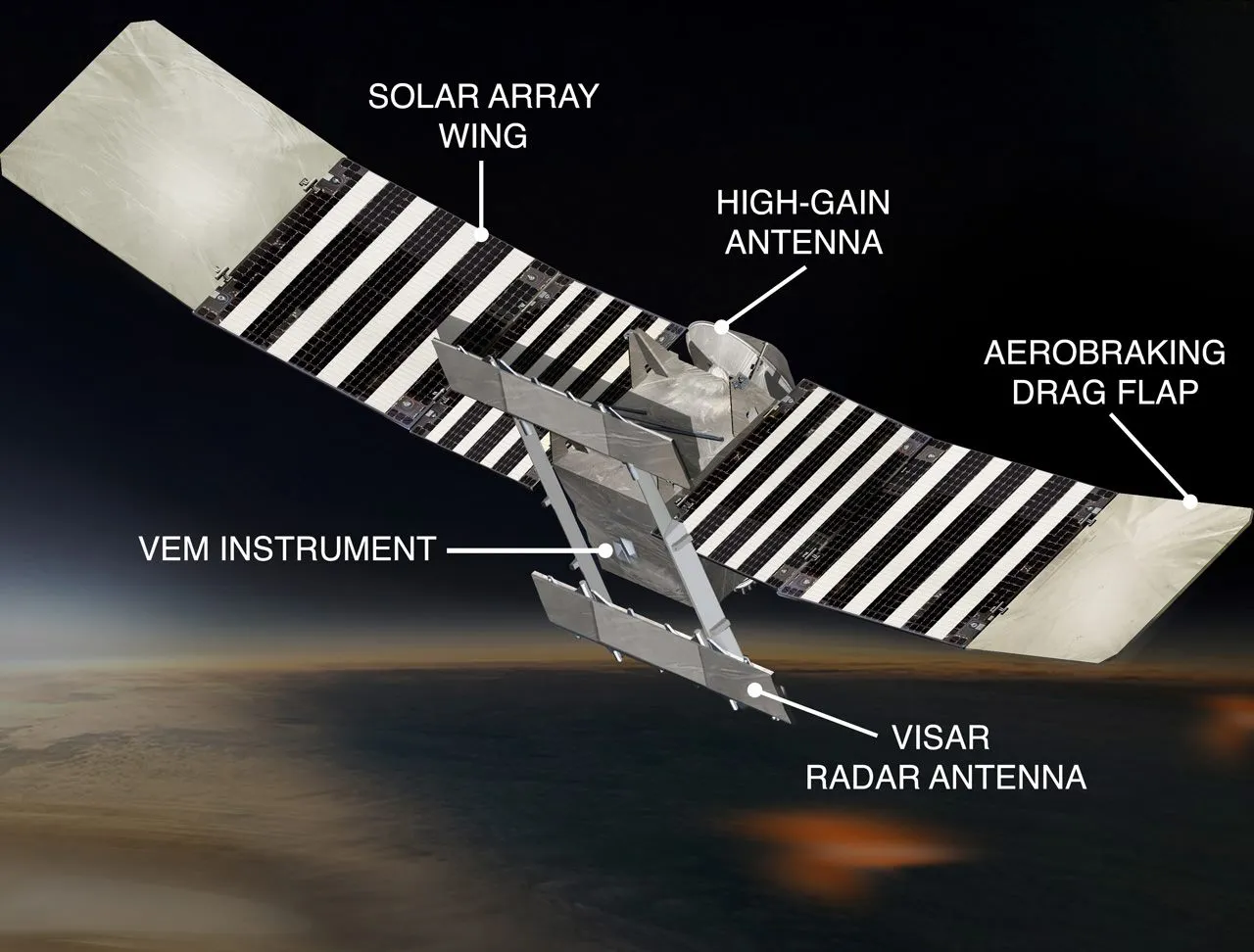

为了了解这颗原恒星正在发生的事情,Yang和研究团队使用了韦伯中红外仪器 (MIRI)在2022年的观测数据。这并不是望远镜第一次观察MIRI 15398-3359,之前的观测已经在气相中发现了其中一些化学物质。MIRI更深入地观测气体与尘埃,以识别处于冰相的这些物种。

初见婴儿星

恒星诞生的过程长期以来一直被这些化学物质所在的尘埃所掩盖,MIRI可以更深入地观测尘埃,它提供了恒星形成过程中更早期的化学演化情形,据Yang表示:这些喷出物可能只有170年的历史,它确实让天文学家很好地了解新生恒星活跃的时间如此之早。对气态和冰形式的复杂有机化学物质的观察也让科学家们更了解恒星诞生地中发生的化学演化。

随着恒星演化的进展,以及可能在MIRI 15398-3359周围的原恒星盘中形成行星,韦伯应该能够继续观测它。追踪这些行星上生命的形成将需要科学家追踪那些复杂的有机分子从气体到行星表面的持续演化,这是理解从恒星形成到生命诞生的漫长道路上的一个非常有重要的突破。Yang表示:我们将开始了解有机化学是如何出现,还有揭示对于类似太阳系的行星系统之持久影响。(编译/台北天文馆施欣岚)

资料来源:Universe Today

★★★★

★★★★