发布单位:台北市立天文科学教育馆

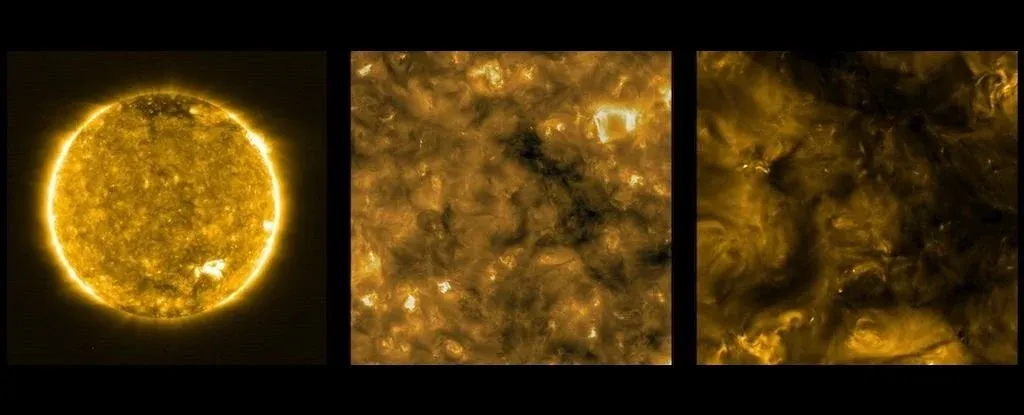

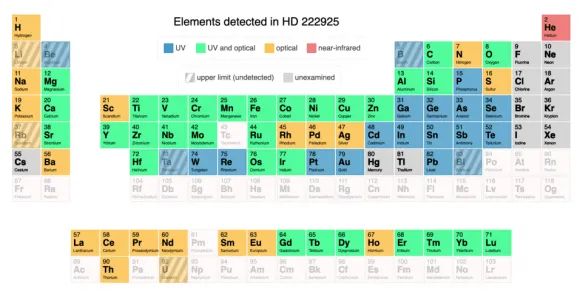

你知道黄金来自于恒星吗?恒星主要由氢和氦组成,同时包含其他丰富的元素,科学家称为恒星的金属丰度,我们的太阳就是一颗金属丰度很高的恒星,它含有67种不同元素,其中还包含了2.5兆吨的黄金。科学家近期发现一颗包含65种元素的遥远恒星,这是目前为止发现金属丰度仅次于太阳的恒星,其中当然也蕴含了黄金。这颗称恒星名为HD 222925,位于南天的杜鹃座方向,科学家称它为「黄金标准」恒星,可透过它来研究恒星R过程或快速中子捕获过程,以了解恒星如何产生重元素。

HD 222925是一颗贫金属星(Metal-poor star),意味着它的金属元素含量并不多,但是它的R过程正在增强中。

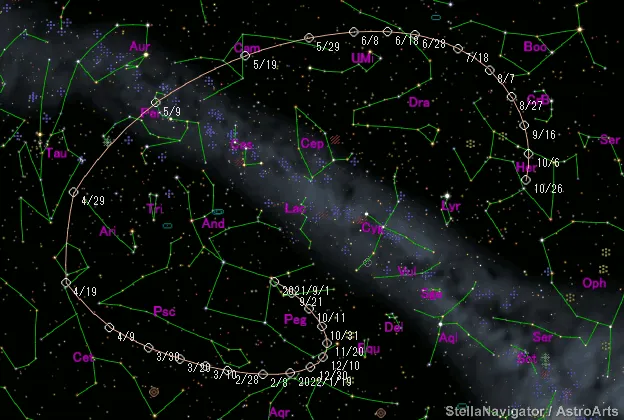

图说:HD 222925是一颗9等星,位于南天杜鹃座方向。(图片来源:The STScl Digitized Sky Survey)

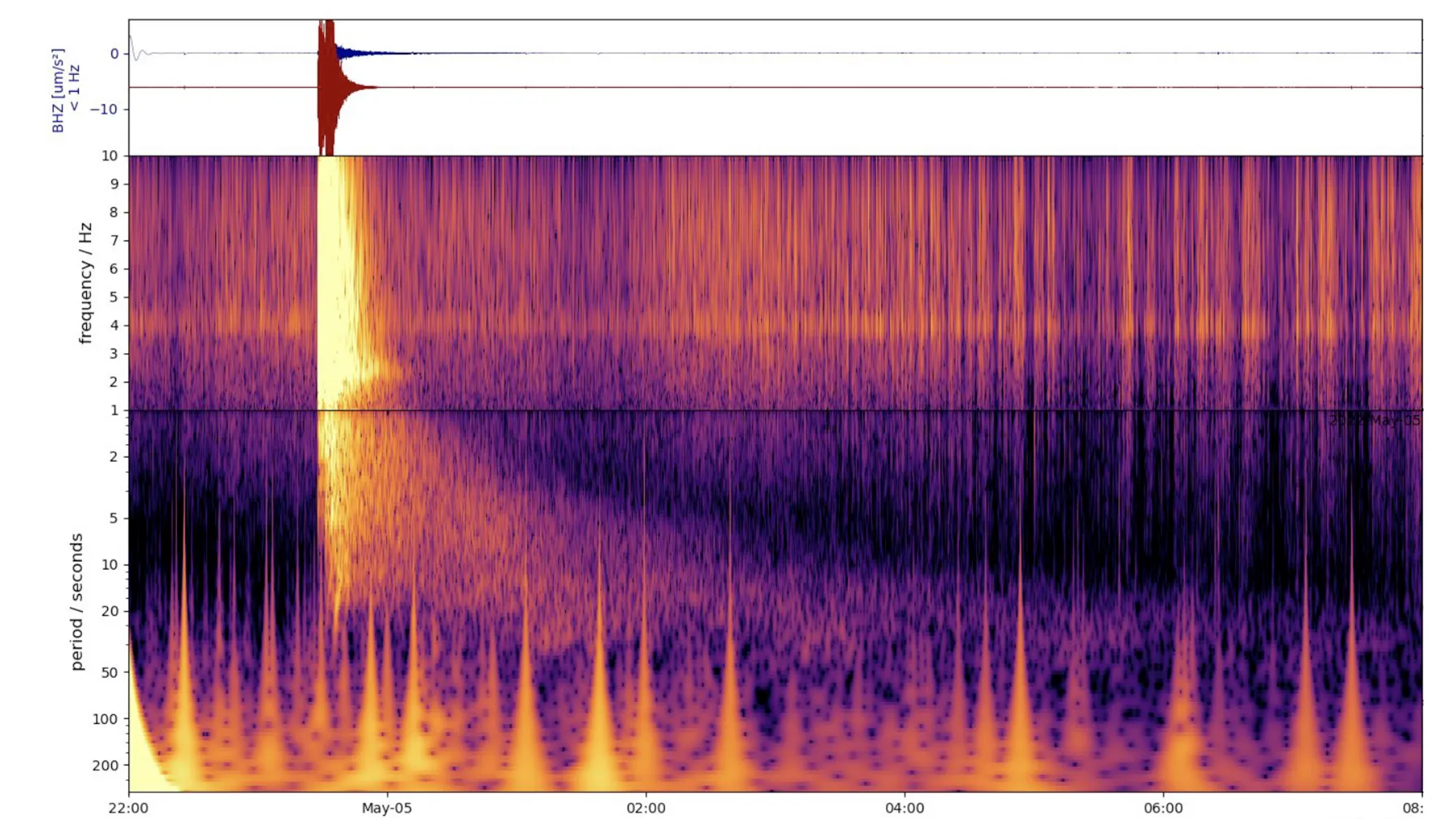

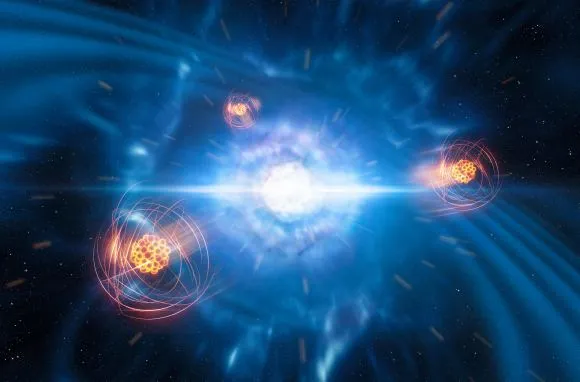

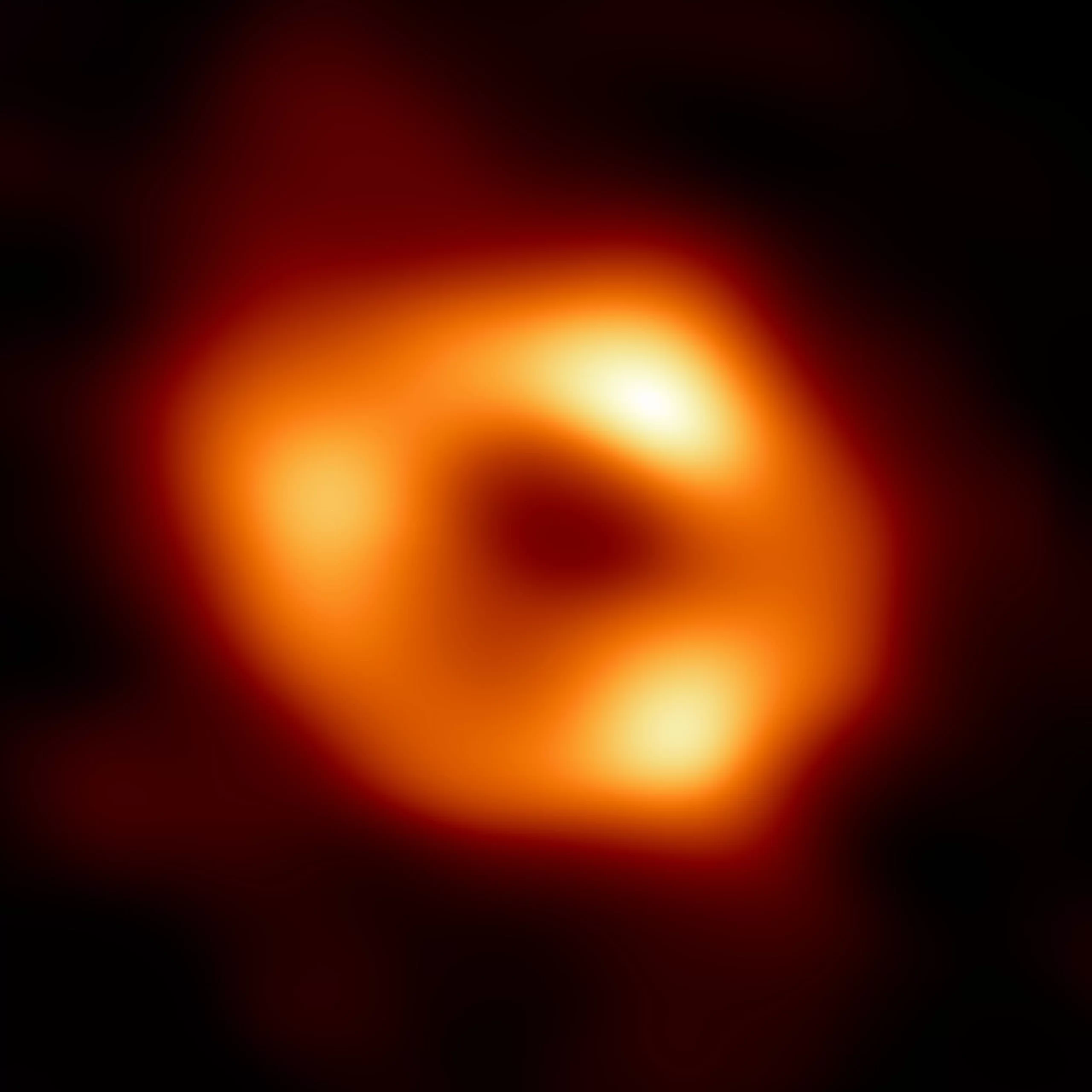

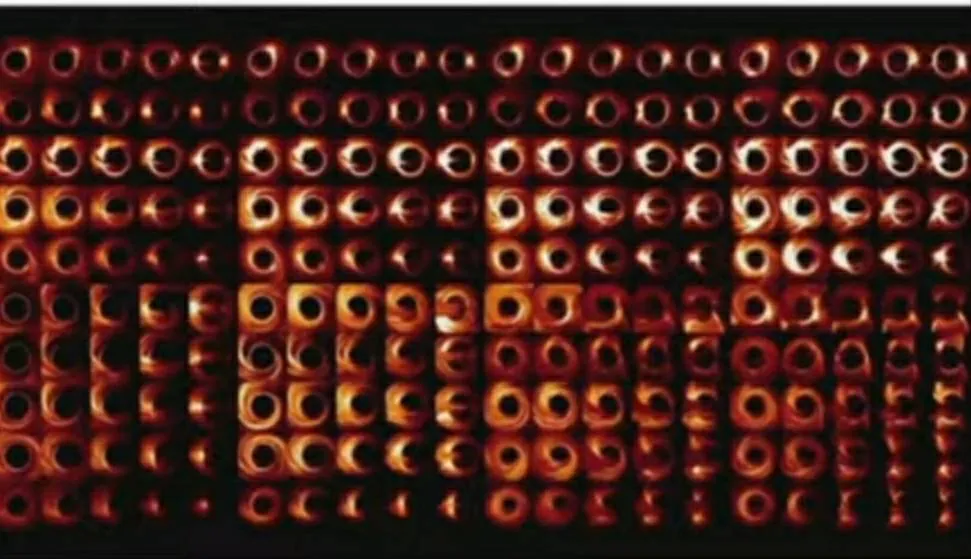

针对中子捕获过程可分为两种类型,包含S过程(或称慢速中子捕获过程)和R过程,科学家对S过程已经有很好的理解,但是有关R过程仍存在需多疑问,直到2019年观测到两颗中子星合并产生千级新星(kilonova)爆炸,在其残骸中发现锶,证明了在中子星碰撞后制造重元素。

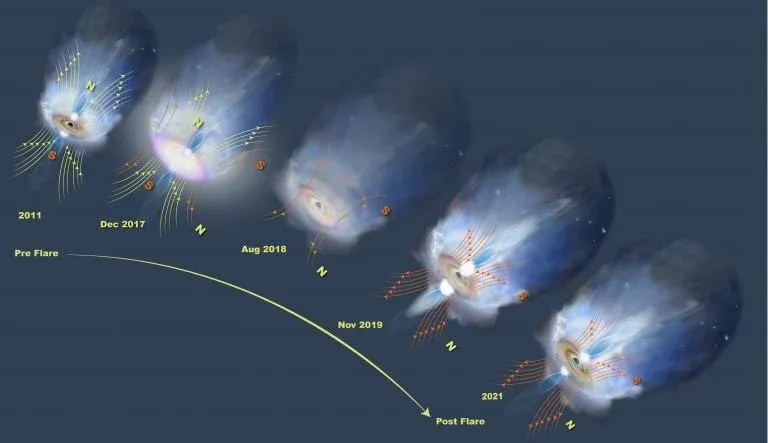

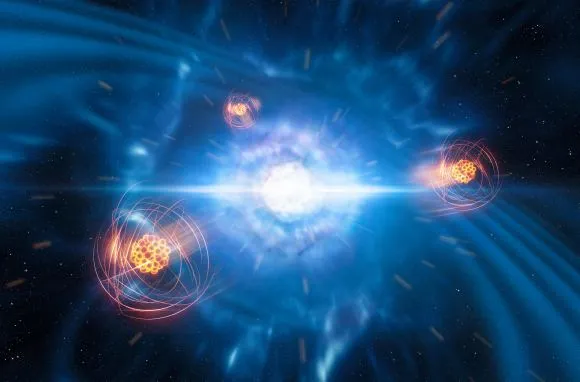

图说:2019年发现在中子星合并中形成锶元素的示意图。(图片出处:ESO/L. Calcada/M. Kornmesser)

快速中子捕获过程使得原子核能够在中子衰变前捕获中子,而产生重元素。R过程从比铁轻的元素开始,在具有大量中子和能量的环境中,因为中子属于中性不带电荷,所以中子可以快速被捕获。当一个原子捕获一个中子时,会发射一个电子,使中子转化成质子,并提高其原子序,此过程将较轻的元素变成较重的元素,这些较重的元素,包含了稀有的黄金。因为促进R过程的事件并不多见,也使得黄金等较重元素变得稀有,这也是HD 222925成为「黄金标准」恒星的原因。

科学家认为中子星合并产生千级新星爆炸及大质量恒星的超新星爆炸都可以促使R过程,对科学家理解R过程非常重要。密西根大学罗德勒(Ian U. Roederer)教授认为了解R过程发生的环境或过程是他们团队的研究目的。

研究团队认为HD 222925没有产生它所含有的重元素,它所含有的重元素是早期超新星或千级新星爆炸的残骸散播于太空中,HD 222925形成时吸收了这些的重元素。研究团队中麻省理工学院的Anna Frebel教授试图透过数值模拟其发生的过程及产生的元素。

研究团队表示R过程是恒星及其残骸物质产生原子序大于30的重元素方法之一。近期观测又证实,R过程亦会发生于中子星合并及千级新星爆炸过程中,但仍有一些悬而未决的疑问,例如其过程产生哪些元素及其含量多少?

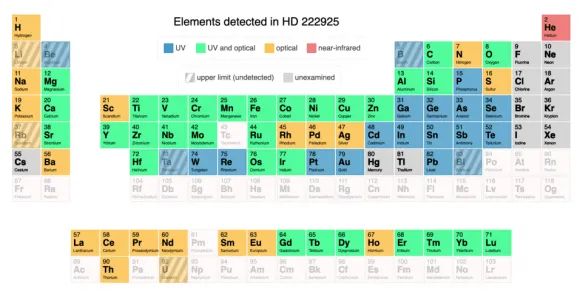

图说:HD 222925中发现的元素种类。(图片来源:Roederer等人)

R过程联盟(R-Process Alliance)成立的目的为解答这些R过程的疑问,本团队部分研究员是该联盟的成员,研究人员认为HD 222925是在R过程丰富的环境中形成的恒星之一,它的金属丰度高于多数已知通过R过程形成的恒星,可能来自于多个超新星。这表明HD 222925可能不是银河系的一部分,可能是在过去某个时段,被银河系捕获的恒星。HD 222925的化学丰度模型中,除了R过程元素丰度整体提高外,并没有异常的特征。本篇论文已经在天体物理学杂志增刊系列中发表,原文可以在arxiv.org下载。(编辑:台北天文馆林琦峯)

资料来源:Universe Today

★

★